Аккумуляторные работы

Аккумуляторные работы заключаются в подзаряде, заряде и ремонте аккумуляторных батарей. Батареи, поступившие в ремонт, предварительно моют горячим 3—5-процентным раствором кальцинированной соды, применяя волосяную кисть, после мойки ополаскивают холодной водой и протирают ветошью. Затем производят наружный осмотр батареи и проверяют величины напряжения каждого аккумулятора с нагрузкой и без нагрузки.

Неплотности и трещины в кислотоупорной мастике батарей, обнаруживаемые по просачиванию электролита, устраняют без разборки. Щели расфасовывают (под углом 90 — 120°) и заливают горячей мастикой. В случае просачивания электролита вокруг штыря, удаляют в этом месте мастику нагретой стамеской и пропаивают соединения штыря и свинцовой втулки в крышке. Трещины в мастике на крышке заглаживают подогретой металлической пластиной.

Рис. Экстрактор для выемки блоков пластин

Перед разборкой батареи при ремонте ее разряжают током 1/20—-1/15 номинальной емкости до напряжения 1,5 в в каждом аккумуляторе. После этого сливают электролит в керамическую ванну или стеклянную бутыль и промывают батарею дистиллированной водой.

Затем снимают перемычки, высверливая их трубчатой фрезой или сверлом диаметром 18 мм, и удаляют с крышек кислотоупорную мастику, для чего поверхность батареи, залитую мастикой, прогревают в специальной электрической отражательной печи; можно удалять мастику нагретыми скребками или электронагревательными лопатками. Очищенные от мастики крышки снимают специальным съемником. Отдельные блоки пластин могут быть извлечены из бака при помощи ручных захватов или клещей.

Неисправный комплект блоков может быть вынут из бака без снятия перемычек — экстрактором или клещами. с применением захватов для удержания батареи. Разобранный аккумулятор промывают в деревянных ваннах с водой, просушивают, осматривают и определяют характер ремонта.

Деревянные обуглившиеся сепараторы заменяют, а мипоровые и мипластовые, не имеющие механических повреждений, используют вновь.

Пластины с поврежденной решеткой, покоробленные, с трещинами и вздутиями на поверхности активной массы и сульфатированные, а также пластины с выпавшей из ячеек активной массой отделяют от баретки, расплавляя их ушки в местах сварки с бареткой. Покоробленные пластины выправляют под прессом между двумя деревянными дощечками. Обломанные ушки на пластинах наваривают. При обнаружении в блоке одной или нескольких негодных пластин их заменяют на исправные, но бывшие в употреблении. Для выявления трещин в стенках бака его заполняют нагретой до 80—90°С водой и наблюдают за ее просачиванием.

Герметичность стенок бака можно проверить также по их электропроводности. Для этого в бак заливают слабый водный раствор серной кислоты и устанавливают его в ванну, заполненную таким же раствором. В ванну и внутрь бака помещают электроды, в которые через вольтметр подают ток напряжением в 127—220 в. Если герметичность наружных стенок не нарушена, стрелка вольтметра останется на нулевом делении шкалы. Таким же способом проверяют внутренние перегородки с погружением электродов в смежные отсеки бака.

Баки с механическими повреждениями (сколы, трещины или обломы стенок) заменяют или ремонтируют в зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Собранные блоки (положительные и отрицательные пластины со вставленными между ними сепараторами) проверяют вольтметром на короткое замыкание, затем устанавливают в отсеки бака. На каждый блок ставят крышки, которые уплотняют асбестовым или резиновым шнуром, и заливают поверхность батареи мастикой. Собранную аккумуляторную батарею заполняют электролитом соответствующей плотности, охлажденным до 25—30°С. Электролит приготовляют из химически чистой серной кислоты и дистиллированной воды в кислотоупорной посуде. Если батарея при ремонте была собрана из новых пластин, то после заливки электролита перед зарядом ее выдерживают в течение 4—5 ч. Батарею, собранную из старых пластин, ставят на заряд без выдержки.

Кислотные аккумуляторные батареи, находящиеся в эксплуатации и частично разряженные (более чем на 25% зимой и на 50% летом), подзаряжают током, составляющим (в зависимости от типа батареи) от 1/10 до 1/13 ее номинальной емкости.

Для сокращения времени подзаряда батарею можно заряжать током, вдвое большим, не допуская повышения температуры электролита более 45°С,

Заряд ведут до наступления интенсивного газовыделения из электролита (кипения) при установившемся напряжении на штырях каждого аккумулятора 2,6—2,75 в и неизменяющейся плотности электролита, которые должны сохранять свои значения в течение 2 ч. Изменившаяся в конце заряда плотность электролита должна быть доведена до нормы доливкой дистиллированной воды или электролита плотностью 1,4.

Зарядные устройства

Аккумуляторные батареи можно заряжать от осветительной сети постоянного тока напряжением 110—220 в через ламповый или проволочный реостаты или от сети переменного тока, предварительно преобразованного в постоянный при помощи преобразователей; электродвигателя-генератора или выпрямителей (селеновых, купроксных или ртутных).

В крупных автохозяйствах (свыше 300 автомобилей) в качестве преобразователя используют электродвигатели-генераторы (например, АЗД 4/30 мощностью 4 кет с напряжением выпрямленного тока 24—30 в). Наиболее широкое распространение в автохозяйствах получили твердые селеновые выпрямители ВСА-111 и ВСА-5. Выпрямитель ВСА-111 обеспечивает напряжение выпрямленного тока 80 в и силу тока 80 и одновременный заряд шести- и двенадцативольтовых батарей.

В соответствии с технологией данного производства и требованиями техники безопасности рабочее помещение для аккумуляторных работ (цех) разделяется на отделения приема и хранения, ремонта, кислотное и зарядное.

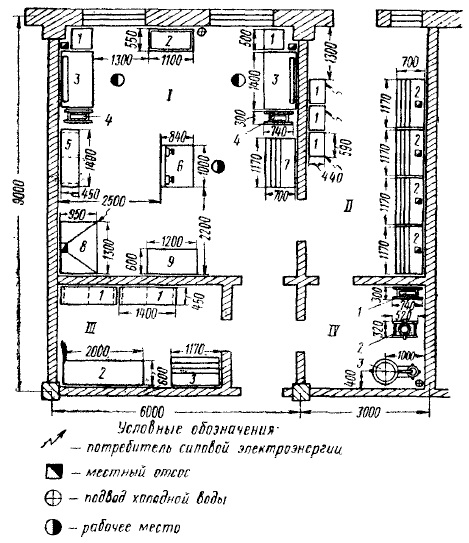

Рис. Планировка аккумуляторного цеха:

I — ремонтное отделение:

1 — лари для отходов; 2 — кислотоупорная ванна для промывки деталей; 3 — верстаки для ремонта аккумуляторных батарей; 4 — ванны для слива электролита; 5 — стеллаж для деталей; 6 — стенд для проверки и разряда аккумуляторных батарей; 7 — стеллаж для аккумуляторных батарей; 8 — верстак с оборудованием для плавки свинца и мастики (с вытяжным устройством); 9 — шкаф для материалов;

II — зарядная:

1 — выпрямители; 2 — стеллажи для заряда аккумуляторных батарей;

III — кладовая:

1 — стеллажи для деталей; 2 — стеллаж для бутылей; 3 — стеллаж для аккумуляторных батарей;

IV — кислотная:

1 — ванна для приготовления электролита; 2 — приспособление для розлива кислоты; 3 — электрический дистиллятор

В отделение приема поступают неисправные аккумуляторные батареи. Отделение оборудуют стендом для контроля состояния батарей и деревянными стеллажами для хранения аккумуляторных батарей.

В отделении ремонта производится собственно ремонт аккумуляторных батарей с использованием готовых деталей.

Отделение оборудуют верстаком для разборки аккумуляторных батарей с резервуаром для слива электролита, верстаком для сборки, приспособлением для снятия мастики и извлечения блоков пластин из баков, деревянной ванной для промывки аккумуляторных баков и стеллажами для сушки деталей.

Кислотное отделение предназначается для хранения (в стеклянных бутылях) серной кислоты и дистиллированной воды, а также для приготовления электролита.

В целях безопасности при розливе кислоты бутыли устанавливают в специальные приспособления. Для приготовления электролита служит ванна из свинца или фаянса, устанавливаемая на деревянном столе, выложенном свинцом.

Зарядное отделение служит для заряда аккумуляторных батарей. При заряде аккумуляторных батарей, установленных на стеллажах, в вытяжных шкафах, выпрямители или умформер с распределительным щитом находятся непосредственно в отделении. При наличии в зарядном отделении только общей приточно-вытяжной вентиляции зарядное оборудование устанавливают в отдельном помещении. Зарядное отделение при площади более 25 м должно иметь непосредственный выход наружу.

Подсобное помещение (кладовая) служит для хранения деталей и временного хранения батарей, поступающих в ремонт и отремонтированных; это помещение иногда объединяют с отделением приема.

При выполнении работ с аккумуляторными батареями необходимо соблюдать следующие основные правила техники безопасности:

- иметь в цехе 10-процентный раствор соды в воде для нейтрализации кислоты в случаях попадания электролита на тело

- электролит приготовляют только в резиновом фартуке и резиновых перчатках

- питающие провода к штырям батареи (в зарядном отделении) следует присоединять наконечниками, исключающими возможность искрения

- в зарядном помещении запрещается пользоваться открытым огнем (курить, зажигать спички и т. д.)

Электроустановки в зарядном помещении должны быть взрывобезопасными.

Источник

Аккумуляторные работы при текущем ремонте

Текущий ремонт батарей проводится 1 раз в год бригадой в составе двух человек.

Перед ремонтом тщательно проверяют записи в журнале батареи, берут пробы электроли та из 1/3 ее элементов (причем номера элементов для взятия проб меняются каждый год), а элект ромеханик-аккумуляторщик РРУ или лаборатории и ответственный за эксплуатацию электроустановки (электромеханик по обслуживанию аккумуляторных батарей) проводят ее осмотр.

До начала ремонта определяют его объем и заготавливают необходимое количество де талей и материалов: отформованные пластины, выщелаченные сепараторы, сосуды и посуду для слива электролита из элементов, электролит полностью 1,18 г/см 3 ,20—25 л дистиллирован ной воды, краску для покрытия стен, стеллажей, ошиновки и вентиляционных коробов.

Обследование батареи кадмиевым электродом выполняют для определения состояния пластин каждого элемента. Кадмиевый электрод представляет собой стержень диаметром 6—8 мм и длиной 60—80 мм или пластину с поверхностью 4—6 см 2 . К верхней части элек трода припаян провод с резиновой изоляцией, а место пайки покрыто асфальтовым лаком и обернуто изоляционной лентой. Электрод, не бывший в употреблении, предварительно выдерживают двое-трое суток в растворе аккумуляторной кислоты с удельным весом 1,18 г/см . При опускании электрода в кислоту или электролит необходимо следить, чтобы место пайки и медный провод не смачивались кислотой или электролитом. Для измерения провод от кад миевого электрода присоединяют к зажиму «минус» вольтметра, имеющего внутреннее со противление не менее 100 Ом на 1 В, погружают электрод в электролит элемента так, чтобы он не касался пластин. Другим проводником (стержнем) от зажима «плюс» вольтметра каса ются поочередно положительных и отрицательных пластин.

При исправных пластинах в полностью заряженной батарее потенциал положитель ных пластин элементов относительно электролита примерно равен +2,15 В, отрицательных +0,15 В. В элементах, разряженных до 1,8 В, потенциал положительных пластин будет при мерно 1,96—2 В, а отрицательных 0,16—0,2 В. Признаком неисправности положительных пластин является снижение их потенциала относительно электролита ниже 1,96 В, а у отри цательных — повышение их потенциала выше 0,2 В.

Для обеспечения высокой точности замеров высыхание кадмиевого электрода не до пускается.

Элемент с дефектными пластинами обследуют более тщательно, пытаясь по другим признакам (коробление, разрушение сепараторов, рост положительных и наросты на отрицательных пластинах и т. п.) определить неисправность.

Плотность электролита в каждом элементе заряженной батареи при рабочей температуре + 15° С должна быть одинаковой по всей высоте сосуда и поддерживаться на уровне 1,2-1,21 г/см 3 , что проверяют ареометром в верхней и придонной частях. При этом входное отверстие пипетки (трубки с грушей, в которую вставлен ареометр) не должно доходить до уровня осадка шлама и при наборе электролита шлам не должен попадать в пипетку (при измерении в придонном слое).

Если плотность электролита в верхней и придонной частях сосуда отличается более чем на 0,02 г/см 3 , ее необходимо выровнять по слоям дозарядом батареи напряжением 2,45 В на каждый элемент в течении 0,5 ч и провести повторные измерения с доведением общей плотности до нормы. Разность в плотности электролита по слоям выше 0,02 г/см 3 указыва ет на неправильную доливку дистиллированной воды в придонную часть сосуда. Необхо димо очень тщательно следить за тем, чтобы вода не попадала на электролит сверху.

Ремонт и замену сосудов выполняют при наличии на них трещин, выбоин и других дефектов. До начала ремонта нагрузку батареи переводят на ЗПУ, отключают ее от шин собственных нужд и снимают предохранители. Отрезают свинцерезкой ушки плас тин обеих полярностей, вынимают их из сосудов и помещают в емкости с дистиллированной водой (раздельно положительные и отрицательные). Затем пластины промывают сна-

чала дистиллированной водой с содой, затем чистой водой и сушат. Старый электролит из сосудов с помощью шланга с грушей переливают в подготовленную заранее бутыль; после чего ремонтируют сосуд.

При этом надо иметь в виду, что даже при правильной эксплуатации пластины срав нительно быстро изнашиваются из-за коробления, сульфатации, наростов. Кроме того, срок службы положительных пластин в два раза меньше срока службы отрицательных.

Замену пластин выполняют с соблюдением следующих правил: в одном элементе новые и старые пластины одной полярности ставить нельзя; при замене отрицательных пластин необходимо заменять и все положительные пластины элемента; нельзя применять обычные отрицательные пластины вместо специальных боковых пластин. При замене большого количества пластин лучше устанавливать новые пластины, а старые — использовать в качестве запасных.

При необходимости замены всего комплекта пластин целесообразно разрезать неис правные элементы батареи, рассортировать пластины, промыть исправные дистиллиро ванной водой и скомплектовать из них возможное количество элементов. Остальные эле менты собрать из новых, предварительно отформованных пластин. Перед установкой пластин в сосуды зачищают их ушки металлической щеткой, чтобы обеспечить высокое каче ство пайки.

Устанавливают пластины с помощью деревянных шаблонов 6 (рис. 4.39, б). Для этого на край сосудов 1 с обеих сторон укладывают деревянные рейки 2 толщиной 10 мм и шириной 30—40 мм. Под них предварительно подкладывают деревянные выравнивающие планки 9, на которые опирают шаблоны лоску 3. Толщина выравнивающей планки должна быть такой, чтобы верхняя плоскость соединительной полосы была ниже края ушка 5 на 6-7 мм, а расстояние от ушка до края полосы 7—10 мм (рис. 4.39, в.). Если эксплуатируются батареи одного типа, можно изгото вить шаблон вместе с выравнивающими планками.

Подвеску пластин 8 начинают с боковой пластины, затем поочередно устанавливают сначала все положительные, а затем все отрицательные пластины и, наконец, вторую боковую. Ушки всех пластин должны плотно войти до отказа в вырезы шаблона и располагаться строго параллельно друг другу. Между пластинами вместо сепараторов временно вставляют деревянные палочки-распорки из сухой древесины.

Пайку пластин выполняют после их подвески с помощью водородного аппара та или переносного устройства ВСП-1, работающего на пропан-бутане. Для батареи СК-4, СК-6, СК-8 допускается пайка пластин с помощью трансформатора 220/12 В и угольного электрода. Для фиксации пластин на время пайки применяют специальные паяльные щип цы 7 (см. рис. 4.39, а); при пайке всего элемента целесообразно устанавливать одновремен но несколько

Рис. 4.39. Подготовка аккумулятора для пайки пластин: а и в — взаимное расположение ушка пластины и соедини тельной полосы; б — шаблон для установки пластины; 1 — сосуд; 2—деревянные рейки; 3—соединительные полоски; 4— горелка; 5 — ушко пластины; 6 — деревянный шаблон; 7 — паяльные щипцы; 8— пластина; 9—выравнивающие планки

щипцов, что позволяет, не гася пламя горелки 4, выполнять процесс непрерыв но. Губками щипцов охватывают ушко пластин так, чтобы скошенные края полосы приле гали к торцам ушек, образуя фигурный паз (форму), который заполняется расплавленным свинцом. Пайку начинают с ушка 5, которое сначала слегка оплавляют, после чего в пламя вводят паяльный пруток из свинца. Расплавленный горелкой свинец ушка пластины и прутка должен полностью заполнить форму и, отвердев, создать надежное соединение; при качественной пайке припой должен составлять единое целое с полосой и ушком. По оконча нии пайки всего элемента разбирают деревянные планки и удаляют шаблоны. Выступы ушек срезают свинцерезом, оплавляя срез пламенем горелки для создания гладкой поверх ности. Тщательно проверяют отсутствие капель свинца между ушками и пластинами на краях сосуда; затем проверяют отсутствие замыканий между пластинами омметром.

После проверки пластин к ним припаивают наконечники и впаивают в них шины, добав ляя припой ПОС-40 с флюсом. Чтобы в дальнейшем в месте спая не задерживались капельки конденсата серной кислоты, ему придают форму конуса. Место спая покрывают два раза кис- лотноупорной краской и вместе с соединительной полосой смазывают тонким слоем вазелина.

Замену сепараторов начинают с их отбраковки из-за обугливания, трещин, надрывов фанеры, надломов палочек. Фанерные сепараторы при этом сначала выщелачи вают и промывают, после чего проводят отбраковку: фанера должна быть без трещин, а палочки без надломов. Установку сепараторов производят после пайки всех элементов, соблюдая размеры шаблона. Для этого снимают временные распорки между пластинами и на их место вставляют подготовленные сепараторы. Смонтированный сепаратор, подве шенный в сосуде на эбонитовых или винипластовых штифтах, должен входить между пла стинами без усилий (рис. 4.40).

Затем не позже, чем через два часа после установки сепараторов, заливают сосуд электролитом с температурой не более 30° С. При этом заливку ведут из бутыли, установ ленной в деревянную обрешетку с ручками. Уровень электролита в сосуде должен быть выше верхней кромки пластин на 10—15 мм. Если пластины при ремонте не менялись, то сепараторы собирают на шаблоне и средние палочки надевают на фанерки после установки сепаратора в сосуд, как, например, в элементе СК-24.

В аккумуляторах СК-6, СК-8 и СК-12 для облегчения процесса удаления старых сепа раторов вырезают одну боковую пластину и помещают ее в сосуд с дистиллированной водой. На извлекаемый сепаратор в середине надевают две новые палочки с прорезями. Заостренной дощечкой слегка раздвигают пластины и, сжимая прорези новых палочек, из влекают из них старый сепаратор. Если нет необходимости в замене пластин или удалении шлама, устанавливают новый сепаратор и снова припаивают пластину.

При испытаниях аккумуляторной батареи выпол няют замер напряжения, плотности и температуры электролита всех элементов.

Напряжение элементов батарей измеряют вольтметром со шкалой 3 В, установленной на изоляци онной пластине, снизу которой жестко закрепляют два ко нусных электрода, соединенных с выводами вольтметра, причем расстояние между электродами равно расстоянию между полосами межэлементных соединений. Такая кон струкция позволяет удобно и безопасно подсоединять вольтметр к выводам батареи при измерениях.

Общее напряжение аккумуляторной батареи при

постоянном подзаряде должно поддерживаться на Рис. 4.40. Сепаратор аккумуляторов

уровне 2,15 В на каждый элемент. Отклонение напря- типов С и СК в собранном виде:

жения на отдельном элементе в ту или другую сторо- 1 — фанерный сепаратор;

ну указывает на ненормальный режим работы бата- 2 —деревянные палочки

реи или на повреждение элемента (замыкание между пластинами, сульфатация пластин и т. д.). За такими элементами устанавливают постоянный контроль и при необходимости проводят их ремонт.

Плотность и температуру электролита периодически измеряют соответственно ареометром и термометром.

Химический анализ электролита и дистиллированной воды выполняют для выявления в них вредных примесей, главным образом, железа, хлора, марганца и меди, повышенное содержание которых вызывает усиленный износ и повреждение пластин, увеличивает самозаряд батареи и разрушает сепараторы. Такой анализ проводят в химических лабораториях.

Проверку емкости отформованной батареи принято производить разрядом полностью заряженной батареи на металлический или жидкостный реостат постоянным по величине током, равным току 10-часового разряда. Номинальная емкость батареи в А-ч для такого разрядного тока гарантируется при температуре электролита +25 °С; если температура проверяемого электролита отличается от нее, то емкость батареи приводят к температуре +25 °С по формуле:

где t — средняя температура электролита при разряде, °С;

C t — емкость батареи, фактически полученная при температуре t , А·ч;

0,008 — температурный коэффициент.

Приведенная емкость батареи должна соответствовать заводским данным, указанным в паспорте, а после 10 лет эксплуатации — составлять не менее 70 % первоначальной. Для измерений при разряде используют амперметр и вольтметр с классом точности не менее 0,5; запись величины разрядного тока, плотности электролита и его температуры ведут через равные промежутки времени (не более 1 ч).

Разряд батареи продолжают до тех пор, пока батарея не отдаст своей гарантированной емкости или пока напряжение на большинстве элементов не упадет до 1,75 В (более глубокий разряд даже отдельных элементов не допускается). При снижении напряжения на одном из элементов до 1,85 В напряжение на нем измеряют через каждые 15 мин, а при снижении напряжения до 1,8 В контроль напряжения необходимо вести непрерывно, чтобы уловить конец разряда (напряжение на элементе 1,75 В). При разряде какого-либо из элементов до такого напряжения немедленно измеряют напряжение на остальных элементах и всю батарею отключают от разрядной цепи. По результатам измерения вычисляют фактическую емкость батареи (произведение фактического разрядного тока на время разряда) и выявляют отстающие элементы. Если батарея не отдает гарантированной емкости, то следует проверить отдельные элементы и измерением их напряжения выявить отстающие. Истощенную группу обнаруживают кадмиевым электродом.

Для стартерных аккумуляторных батарей, передвижных тяговых подстанций допускается окончание разряда в момент снижения напряжения до 1,7 В на наихудшем элементе (при 10-часовом разрядном токе).

Техника безопасности и охрана труда при обслуживании аккумуляторных батарей. При текущем или капитальном ремонте батарей работы выполняются по распоряжению. В порядке текущей эксплуатации (замеры параметров батареи, доливка дистиллированной воды и др.), работу в одно лицо может производить оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий тяговую подстанцию.

Приточно-вытяжную вентиляцию включают перед началом заряда и отключают после удаления газа (не ранее, чем через 1,5 ч после окончания заряда).

В аккумуляторном помещении должны быть:

— стеклянная или фарфоровая кружка с носиком (или кувшин) вместимостью 1,5—2 л для составления электролита и доливки его в сосуды;

— нейтрализующий раствор соды (5 %) для кислотных и борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на 8 частей воды) для щелочных батарей.

На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующими ра створами должны быть нанесены соответствующие надписи (название веществ и процент ное содержание).

Кислоту надлежит хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками, снабжен ных бирками с ее названием. Бутыли с кислотой в количестве, необходимом для эксплуатации батареи, и порожние бутылки хранят в отдельном помещении при аккумуляторной ба тарее. Бутыли устанавливают на полу в корзинах или деревянных обрешетках.

Стеклянные бутыли с кислотами или щелочами переносят обязательно вдвоем. Бу тыль вместе с корзиной помещают в специальный деревянный ящик с ручками или перено сят на специальных носилках с отверстием посередине и обрешеткой, в которую бутыль должна входить с корзиной на 2/3 высоты.

При приготовлении электролита кислоту медленно (во избежание интенсивного на грева раствора) вливают тонкой струей из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной водой. Электролит при этом все время перемешивают стеклян ным стержнем или трубкой либо мешалкой из кислотоупорной пластмассы. Запрещается приготовлять электролит, вливая воду в кислоту.

При работах с кислотой и щелочью необходимо надевать костюм (грубошерстный для кислоты и хлопчатобумажный для щелочи), резиновые сапоги (под брюки) или галоши, резиновый фартук, защитные очки и антикислотные резиновые перчатки.

Все работы с кислотой, щелочью или свинцом должны выполнять специально обученные лица с группой по электробезопасности IV . После окончания работы в аккумуляторной следует тщательно вымыть руки и лицо, прополоскать рот.

Работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении проводятся при выполнении следующих условий:

— пайка разрешается не менее чем через 2 ч после окончания заряда. Батарею, рабо тающую по методу постоянного подзаряда, за 2 ч до начала работ переводят в режим разря да, до начала работ помещение должно быть провентилировано в течение 2 ч;

— во время пайки помещение непрерывно вентилируют;

— место пайки ограждают от остальной батареи огнестойкими щитами;

— во избежание отравления свинцом и его соединениями должны быть приняты меры п редосторожности и определен режим работы в соответствии с инструкциями по эксплуа тации и ремонту аккумуляторных батарей.

Источник