- Акт осмотра котельной

- Что устанавливает акт

- Первый пункт

- Второй пункт

- Третий пункт

- Без чего акт не может существовать

- Заключение

- Акты при ремонте котлов

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2. ОСНОВНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ, ПЕРСОНАЛУ, СРЕДСТВАМ И ОБЪЕКТУ РЕМОНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

- 4. РЕМОНТ БАРАБАНОВ, КОЛЛЕКТОРОВ, КОРПУСОВ, КАМЕР, ЖАРОВЫХ ТРУБ КОТЛОВ

Акт осмотра котельной

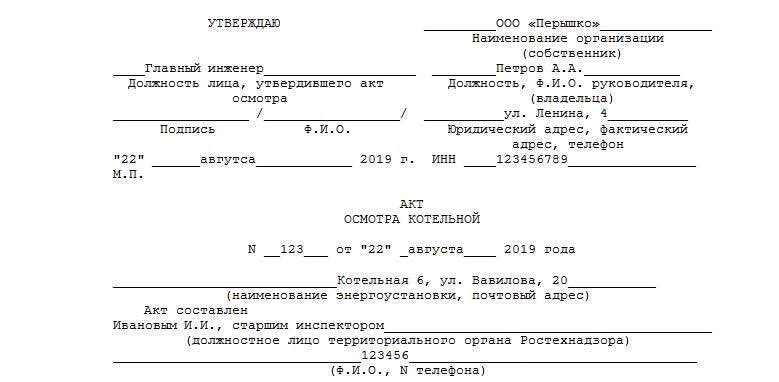

Акт осмотра котельной – документ, без которого нельзя ввести помещение в эксплуатацию (вместе с содержащимся в нем оборудованием). В нем указываются основные данные, а также устанавливается, соответствуют ли котлы указанным характеристикам или нет.

Документ достаточно сложен, включает в себя множество пунктов. Он заполняется как минимум в присутствии должностного лица территориального органа Ростехнадзора. По крайней мере, упоминание ФИО этого сотрудника обязательно.

Проверяется несколько параметров котельной:

- Техническая документация.

- Исполнительные бумаги.

- Пусконаладочные документы.

- Эксплуатационная документация котельной.

- Фактическое техническое состояние осматриваемого объекта.

Что устанавливает акт

После шапки и прописанных основных реквизитов обеих сторон (проверяющего и фактического собственника котельной) идет перечисление по пунктам тех характеристик помещения, которое проверяется.

Стоит отметить, что акт осмотра котельной имеет многоступенчатую структуру. После одного введения идет второе.

Перед перечислением по пунктам результатов проверки заполняющему необходимо вписать такие данные:

- Название котельной. Хорошо, если в организации принято нумеровать свои помещения. Если же нет, то эта графа оставляется пустой.

- Адрес, по которому находится здание.

- Категорийность котельной. Имеется в виду вид помещения по пожароопасности. Бывают А, Б, В, Г и Д категории. Д – пониженная пожароопасность, А – самая высокая.

- Регистрационный номер, указанный в документации.

- Назначение котельной установки или всей котельной в целом. Эта графа подразумевает свободную формулировку, например, «Обслуживание жилого дома номер 5».

Только после этих вводных данных описательная часть акта приступает к перечислению характеристик по пунктам.

Первый пункт

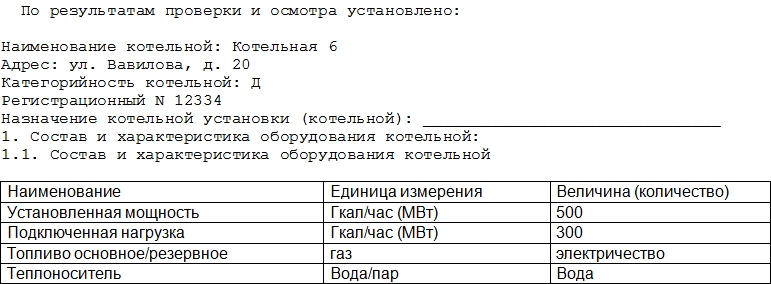

Первый пункт со всеми подпунктами описывает оборудование котельной. Здесь данные упорядочены в виде таблиц. Первая таблица посвящена характеристике котла. Она включает в себя:

- Мощность котла. Имеется в виду предельно возможное значение.

- Нагрузка, которая подключена к котлу. При ней оборудование должно успешно выполнять свои функции.

- Какое используется топливо. Здесь может быть перечислено несколько видов, с указанием, какое топливо является основным, а какое – резервным. Например, основным является газ. А резервным – электричество. Такое положение дел возможно, только если котельная имеет несколько котлов, работающих на разном топливе, либо один общий для обоих видов.

- Какой используется теплоноситель: вода или пар.

- Вид ХВО.

- Тип диаэратора (при наличии).

- Сколько кубических метров занимает БАГВ.

- Тип и разновидность подогревателей.

- Объем мазутного бака (при наличии), измеряется в кубических метрах.

- Данные о наличии или отсутствии дополнительного, помимо котла, оборудования либо технических дополнений к самому котлу.

Сразу же за первой таблицей следует вторая с дополнительным описанием, включающим:

- Номер строки. Каждый котел, расположенный в помещении, описывается в собственной строке.

- Тип котла.

- Завод-изготовитель каждого изделия.

- Заводской номер оборудования, которое изучается.

- Теплоноситель. Им может являться вода или пар.

- Мощность.

- Давление пара в момент проведения инспекции.

- Требуемая для нормальной работы температура воды либо пара.

- Коэффициент полезного действия работы котла при подключении основного топлива.

- Те же данные при работе на резервном топливе. Все указывается в процентах.

Также в первом пункте подробно рассматривается теплоноситель, который подается в теплопотребляющие установки и тепловые сети. В виде таблицы рассматривается давление, температурный график и расход воды или пара. Также в ней указывается, какое количество возвращается в отопительную систему в виде конденсата.

Второй пункт

Весь второй пункт акта осмотра котельной посвящен прилагающейся технической документации. Проверяющий устанавливает, соответствует ли оборудование, установленное в котельной, тем параметрам, которые указаны в бумагах. И если это так, то соотносится ли все это с предъявляемыми к помещению требованиям.

Также должна содержаться следующая информация:

- Разработчики котлов, техническое задание для его разработки. Обязательно — какая мощность была установлена для конкретного типа оборудования.

- Какой организацией, выдающей ТУ, проект рассмотрен, под каким номером и когда было выдано заключение органа оценки соответствия.

- Топливный режим.

- Кем выполнены монтажные работы, с обязательным номером лицензии датой выполнения работ.

- Какая пусконаладочная организация занималась установленным оборудованием впоследствии.

- Номер и дата разрешения на допуск электроустановок, которые присутствуют в помещении на момент проверки.

- Номера и даты актов приемки приборов учета.

- Разрешение на эксплуатацию всех заявленных в документации котлов.

Третий пункт

Весь третий пункт посвящен эксплуатационной документации. Эксплуатация предполагает перечисление сотрудников, которые будут использовать оборудование, их знания (со ссылкой на проверку знаний ПТЭ и ПТБ).

Важные моменты при этом – квалификация и общее количество лиц, допущенных к эксплуатации.

Также третий пункт описывает оперативно-техническую документацию при ее наличии. Отдельно перечисляются желательные для ведения журналы, с отметкой о наличии или отсутствии и оценкой их ведения.

В конце, в качестве заключения, делается вывод, соответствует ли имеющееся оборудование заявленной спецификации или нет. Отдельно эти данные прописываются для основного и дополнительного оборудования.

Без чего акт не может существовать

Несмотря на достаточно строгую форму, не все графы документа обязательны к заполнению. Принципиально важный момент здесь – заключение. Акт осмотра котельной обязательно должен содержать данные о том, может ли котельная быть запущена (эксплуатироваться) и отвечает ли они техническим требованиям нормативной документации.

Заключение

В конце документа указывается дата, до которой он действителен. И отдельно прописывается, что, если по истечении этого срока оборудование не будет подключено, то проверку придется проходить еще раз.

В качестве подтверждения приведенных данных в заключительной части расписывается представитель Ростехнадзора, а также заявитель. Все подписи расшифровываются.

Источник

Акты при ремонте котлов

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕМОНТ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

УТВЕРЖДЕНЫ Госгортехнадзором России 04.07.94 г.

Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики разработаны в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов и нормативно-технической документацией, согласованной с Госгортехнадзором России, на основании Технического задания «ДИЭКС», согласованного с Госгортехнадзором России 15.04.93 г.

Технические условия распространяются на операции по ремонту элементов, работающих под давлением, паровых котлов, котлов-утилизаторов (в том числе газо- и жаротрубных) и энерготехнологических агрегатов с избыточным давлением свыше 0,07 МПа до 4,0 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 115°С, используемых в промышленной энергетике и отопительных котельных.

Технические условия определяют необходимый объем, технологию и организацию работ по ремонту элементов котлов и включают только технические требования и основные технологические приемы ремонта наиболее часто встречающихся повреждений котлов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики (ТУ) разработаны в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее — Правила по котлам) и нормативно-технической документацией, согласованной с Госгортехнадзором России, на основании Технического задания «ДИЭКС», согласованного с Госгортехнадзором России 15.04.93 г.

1.2. Технические условия распространяются на операции по ремонту элементов, работающих под давлением, паровых котлов, котлов-утилизаторов (в том числе газо- и жаротрубных) и энерготехнологических агрегатов (ЭТА) с давлением свыше 0,07 МПа до 4,0 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 115°С, используемых в промышленной энергетике и отопительных котельных.

1.3. Технические условия определяют необходимый объем, технологию и организацию работ по ремонту элементов котлов.

Настоящие ТУ включают только технические требования и основные технологические приемы ремонта наиболее часто встречающихся повреждений котлов.

1.4. Необходимость и объем ремонтных работ определяются владельцем котлов по результатам технического освидетельствования и диагностирования, выполненных согласно требованиям Правил по котлам, Методических указаний Госгортехнадзора и Положения о системе технического диагностирования паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики.

1.5. До начала ремонтных работ на основании требований и указаний настоящих ТУ и чертежей на котел ремонтная организация должна разработать технологическую документацию на ремонт (включая подготовку места ремонта под сварку или наплавку).

1.6. Ответственность за полноту выполненных работ, качество ремонта несет организация или лицо, проводившие ремонт.

2. ОСНОВНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для ремонта паровых и водогрейных котлов и их деталей, работающих под давлением, должны применяться основные материалы в соответствии с Правилами по котлам, указанные в табл.1-4 приложения 1, и сварочные материалы, указанные в таблице приложения 2.

2.2. Используемые для ремонта материалы и полуфабрикаты должны иметь сертификаты, подтверждающие соответствие их стандартам. Материалы и полуфабрикаты должны иметь соответствующую маркировку. При отсутствии сертификата или маркировки следует провести необходимые испытания в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД).

2.3. Используемые для ремонта электроды должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 и ГОСТ 10052. Контроль качества присадочных материалов должен осуществляться в соответствии с технической документацией на их изготовление.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ, ПЕРСОНАЛУ, СРЕДСТВАМ И ОБЪЕКТУ РЕМОНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Организация проведения ремонтных работ возлагается на владельца котла.

3.2. Работы по ремонту котла, сдача-приемка котла после ремонта владельцу должны выполняться специализированной организацией, для которой такой вид деятельности предусмотрен уставом и которая располагает необходимым оборудованием и материалами, НТД на ремонт и контроль качества, обученными и аттестованными в установленном порядке специалистами и персоналом.

3.3. Ремонтная организация (предприятие), выполняющая ремонт, должна получить разрешение (лицензию) на проведение указанных работ в органе госгортехнадзора в установленном порядке*.

* В настоящее время на проведение ремонтных работ лицензия не требуется.

3.4. К сварочным работам по ремонту котла, включая прихватку и наплавку, допускаются сварщики, аттестованные в соответствии с Правилами аттестации сварщиков**, утвержденныМИ Госгортехнадзором России, и имеющие удостоверение сварщика установленного образца. При этом сварщики могут быть допущены к тем видам работ, которые указаны в удостоверении.

** В настоящее время действуют Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 N 63, зарегистрированным Минюстом России 04.03.99 г., рег. N 1721.

3.5. Специалисты неразрушающего контроля, проверяющие качество сварных соединений и наплавок должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации специалистов неразрушающего контроля***.

*** В настоящее время действуют Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.02 N 3, зарегистрированным Минюстом России 17.04.02 г., рег. N 3378.

3.6. Специалисты по ремонту котлов должны пройти проверку знаний Правил по котлам, настоящих ТУ, норм и инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

3.7. Слесари, выполняющие ремонтные работы, должны иметь квалификацию не ниже 4-го разряда и практические навыки по ремонту котлов.

3.8. По каждому ремонтируемому котлу до начала ремонтных работ составляются:

акт о техническом состоянии котла до ремонта;

проект организации работ и технологические указания по проведению сварочных работ;

спецификация на оборудование, запасные элементы, инструмент, оснастку, такелажные приспособления.

3.9. Если в процессе ремонта будут выявлены дополнительные дефекты, то на них также составляется акт.

3.10. При проведении ремонтных работ может применяться ручная электродуговая, аргонодуговая, механизированная в СО и газовая сварка.

Технология сварки и наплавки, применяемая при ремонте котлов, должна быть аттестована в соответствии с Правилами по котлам. Сварочные работы должны проводиться при положительной температуре окружающего воздуха. Допускается выполнять сварку в условиях отрицательной температуры при соблюдении требований НТД (ПТД) и создании необходимых условий для сварщиков (защита от ветра, дождя, снегопада).

3.11. Для своевременного и качественного ремонта котлов должны быть заранее изготовлены запасные части по требуемой номенклатуре: трубы, фланцы, пробки, патрубки, заготовки для заплат и т.п., а также необходимое количество соответствующих электродов, имеющих паспорт, согласно приложению 2.

3.12. Подробное описание проведенных ремонтных работ должно быть зафиксировано в ремонтном журнале в соответствии со ст.9.5.2 Правил по котлам. Запись делается за подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. В частности, должны быть зафиксированы сведения об объеме выполненных работ по очистке котла и замене элементов котла, а также сведения о способах и размерах выборки недопустимых дефектов (коррозионных поражений, трещин и т.п.), примененных материалах и электродах, технологии сварки и сведения о сварщиках, о методах, объемах и результатах контроля.

4. РЕМОНТ БАРАБАНОВ, КОЛЛЕКТОРОВ, КОРПУСОВ, КАМЕР, ЖАРОВЫХ ТРУБ КОТЛОВ

4.1. Ремонт барабанов, коллекторов, корпусов котлов, жаровых труб и камер наплавкой при наличии коррозионных повреждений производят в случае, если толщина его стенки после выборки дефектов окажется меньше расчетной по ОСТ 108.031.08-85 — ОСТ 108.031.10-85 «Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность»* и составляет не менее 50% номинальной. Это требование в равной мере может быть отнесено к штуцерам и другим элементам. Наплавка является неприемлемой, если толщина стенки в месте выборки менее 3 мм.

* В настоящее время действуют Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды (РД 10-249-98), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 25.08.98 N 50, с Изменением N 1 [РДИ 10-413(249)-01], утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 13.07.01 N 31.

4.2. Более глубокие разъедания на значительной поверхности устраняют вырезкой дефектных участков и вваркой заплат, заменой обечаек, штуцеров или других элементов.

4.3. На котлах типа ДКВР, ДЕ, КЕ коррозионные разъедания стенок барабанов допускаются без ремонта при глубине до 10% от толщины стенки при условии тщательного контроля за развитием коррозионных повреждений.

4.4. Трещины глубиной до толщины стенки барабана ремонтируют как поверхностные, а большей глубины — как сквозные.

4.5. Границы трещин определяются магнитной (МПД) или цветной (ЦД) дефектоскопией. По границам трещин наносят керны и производят сверление на расстоянии 10-30 мм от них для предупреждения распространения их в длину. Сверления должны выполняться последовательно сверлами нескольких диаметров, начиная с диаметра 4-5 мм, с рассверливанием их уступами, с тем чтобы обеспечить плавное раскрытие металла для заварки выборки в месте трещины.

Трещины глубиной свыше глубины стенки барабана необходимо разделывать насквозь.

4.6. Выборка трещин в корпусе котла, барабана, жаровой трубе, коллекторе должна производиться только механическим путем и иметь чашеобразную форму разделки с углом скоса 12-15°. Полнота выборки дефектного металла контролируется МПД или ЦД.

4.7. Сварочные работы на котле должны вестись под наблюдением специалиста по сварке ремонтной организации.

4.8. Перед выполнением сварочных работ на барабане, корпусе котла, жаровой трубе или коллекторе независимо от наличия удостоверения сварщик должен сварить контрольное соединение из той же стали, той же конструкции шва с применением рекомендуемых электродов и на том же режиме сварки.

Контрольное соединение должно быть проверено теми же методами, что и основные сварные соединения. Сварщик может быть допущен к выполнению сварочных работ при положительных результатах этой проверки.

4.9. Наплавка в местах выборки коррозионных поражений или трещин должна производиться на участке, выходящем за пределы зоны наплавки на 5-8 мм с каждой стороны с усилением не менее 2 мм. Усиление удаляется зашлифовкой заподлицо с основным металлом.

4.10. Заплаты необходимо устанавливать вместо удаленного металла отдулин, массовых глубоких коррозионных поражений или растрескивания металла.

Выпучины в барабанах и корпусах котлов допускаются без выправки при расположении их вне зоны сварных швов и трубных отверстий, если прогиб (высота), определенный относительно наименьшего размера их основания, не превышает 2%, но не более 1% диаметра барабана.

При большем прогибе возможность эксплуатации котла при расчетных или сниженных параметрах может быть допущена на основании заключения специализированной или экспертной организации.

4.11. Вырезка для установки заплаты должна превышать по своим размерам зону поврежденного металла в каждую сторону на 20-50 мм.

Заплата подгоняется по радиусу барабана и размерам вырезанного отверстия.

4.12. Вырезка для заплаты должна иметь форму овала или прямоугольника с плавными скруглениями углов радиусом не менее 100 мм.

4.13. Толщина листа заплаты должна быть такой же, как толщина ремонтируемого элемента.

4.14. Заплата должна устанавливаться в корпусе котла, барабане, коллекторе, жаровой трубе или газовой коробке встык.

4.15. Заготовку заплаты следует вальцевать на требуемый радиус кривизны цилиндра перед вырезкой заплаты.

4.16. Вырезка дефектного участка должна выполняться газовой или плазменной резкой. Вырезку участка корпуса или жаровой трубы производят снаружи к центру котла. После вырезки механическим способом удаляют грат и обеспечивают V-образную разделку с углом 30° и притуплением 1,0-1,5 мм.

4.17. Заплата должна устанавливаться эксцентрически с зазором в месте начала сварки большим по сравнению с другими местами.

4.18. Вварка заплаты для исключения короблений и снижения остаточных напряжений должна производиться обратноступенчатым способом.

4.19. Усиление сварного стыкового шва приварки заплаты необходимо снимать заподлицо или оставлять усиление не более 2 мм с плавным переходом.

4.20. Одиночные коррозионные язвенные поражения на корпусе жаротрубного котла при остаточной толщине стенки менее 3 мм удаляются сквозной засверловкой или фрезерованием. При диаметре до 30 мм может быть установлена сплошная круглая пробка из механически обработанного прутка. Цилиндрическая круглая пробка должна иметь плотное прилегание к отверстию, не иметь признаков расслоения металла или других видимых дефектов. Ее высота должна равняться двойной толщине стенки корпуса котла. Пробка должна выступать в обе стороны на половину толщины корпуса котла. Для сварки необходимо применять электроды диаметром до 3 мм. Сварка короткой дугой со смещением «замка» последующего слоя относительно предыдущего на 10-15 мм с зачисткой от шлака и брызг после наложения каждого слоя. Катет сварного шва должен быть не менее половины толщины стенки корпуса котла. Сварка должна осуществляться с обеих сторон (изнутри и снаружи). Металл корпуса котла по обе стороны от отверстия должен быть зачищен до металлического блеска на расстоянии не менее 20 мм от кромки отверстия.

4.21. При размере коррозионного поражения корпуса от 30 до 100 мм и остаточной толщине менее 3 мм ремонт производится установкой патрубка с заглушкой. Отверстие под патрубок выполняется сверлением с обеспечением зазора в пределах, установленных стандартом для конструктивных элементов принятого углового соединения.

Вовнутрь корпуса патрубок должен выступать на величину, равную его наружному диаметру. Наружу патрубок должен выступать на 8-12 мм. Изнутри котла патрубок должен иметь плоскую заглушку.

Толщина трубы и плоской заглушки должна определяться расчетами на прочность по ОСТ 108.031.08-10-85 «Котлы стационарные паровые и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность»*. Катеты сварных швов, крепящих патрубок изнутри и снаружи корпуса котла, и катет сварного шва плоского донышка должны определяться расчетом.

* В настоящее время действуют Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды (РД 10-249-98), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 25.08.98 N 50, с Изменением N 1 [РДИ 10-413(249)-01], утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 13.07.01 N 31.

Патрубок и заглушка должны быть изготовлены из материала, соответствующего металлу корпуса (барабана) котла.

4.22. Ремонт штуцеров барабанов котлов производят подваркой, бандажированием или их заменой.

4.22.1. Ремонтная подварка выполняется, когда толщина стенки штуцера после устранения дефекта окажется меньше расчетной, но будет не менее 3 мм.

4.22.2. Бандажирование производят для укрепления штуцеров, имевших ремонтные выборки дефектов. Длина бандажа вдоль образующей штуцера должна превышать длину выборки на 10-15 мм, толщина бандажа должна быть не менее толщины ремонтируемого штуцера. Бандажные втулки на ремонтируемый штуцер следует надевать горячей посадкой на штуцер или сваркой двух половин втулки, плотно прижатых к штуцеру перед сваркой.

Источник