Балтийский вокзал в Санкт-Петербурге: архитектура и история строительства

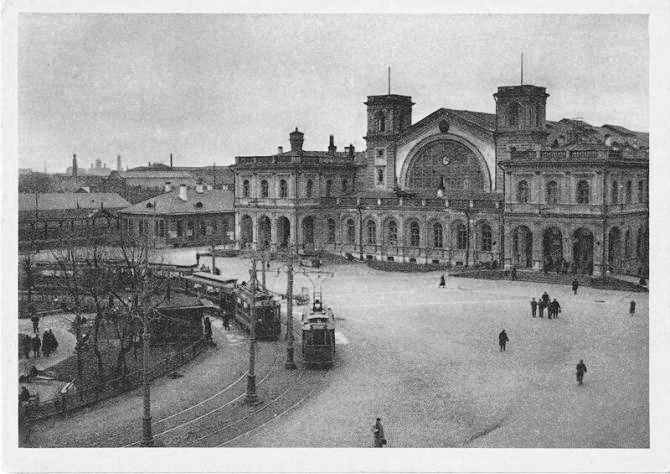

Архитектура Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге — одна из запоминающихся и покоряющих сердце как гостей города, так и жителей. Сам вокзал находится в почетном возрасте: современное здание вокзала построено в 1855—1858 годах.

Расположен статный вокзал в Адмиралтейском районе, на площади Балтийского вокзала по адресу набережная Обводного канала, 120. Стиль исполнения комплекса зданий — неоренессанс.

Возведение вокзала осуществлялось полностью за счет финансирования барона А. Л. Штиглица. Он вложил в это мероприятие 2 миллиона царских рублей

Комплекс зданий выполнены по проекту архитектора Кракау Александра Ивановича в 1857 г. Строительство железной дороги было начато в 1853 г., однако работы шли медленно, в частности из-за идущей тогда Крымской войны. В итоге даже приостановлены на один год, но после окончания войны активность резко возросла. С 1856 г. к проектированию искусственных сооружений на Петергофской дороге приступил инженер-мостовик С. В. Кербебедз.

Вокзал был построен для железной дороги из Петербурга в Петергоф, поэтому до 1872 года назывался Петергофским. Строительство осуществлялось под руководством двух баронов барон Штиглиц и барон Фелейзин. Изначально пользоваться данным вокзалом могли только члены царской династии.

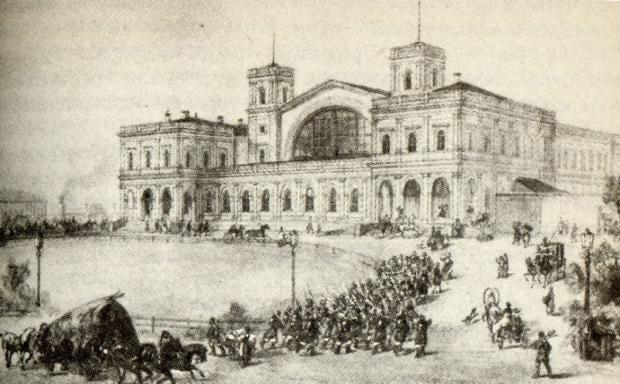

21 июля 1857 г. состоялось торжественное открытие Петергофской ж.д. Состав из 14 вагонов благополучно доставил 300 пассажиров из столицы до Петергофа за 1 час 10 мин. Управляющим дорогой стал В. И. Бурдо, до этого являвшийся главным производителем работ на ее строительстве.

В 1860—1870 годах частная Петергофская железная дорога была соединена новой линией с Красным Селом, а через него по Балтийской железной дороге — с Гатчиной, Нарвой, Ревелем (ныне Таллин) и Балтийским Портом (сейчас Палдиски). 19 декабря 1872 года на вокзал прибыл первый поезд из Ревеля, с этого времени вокзал стал называться Балтийским.

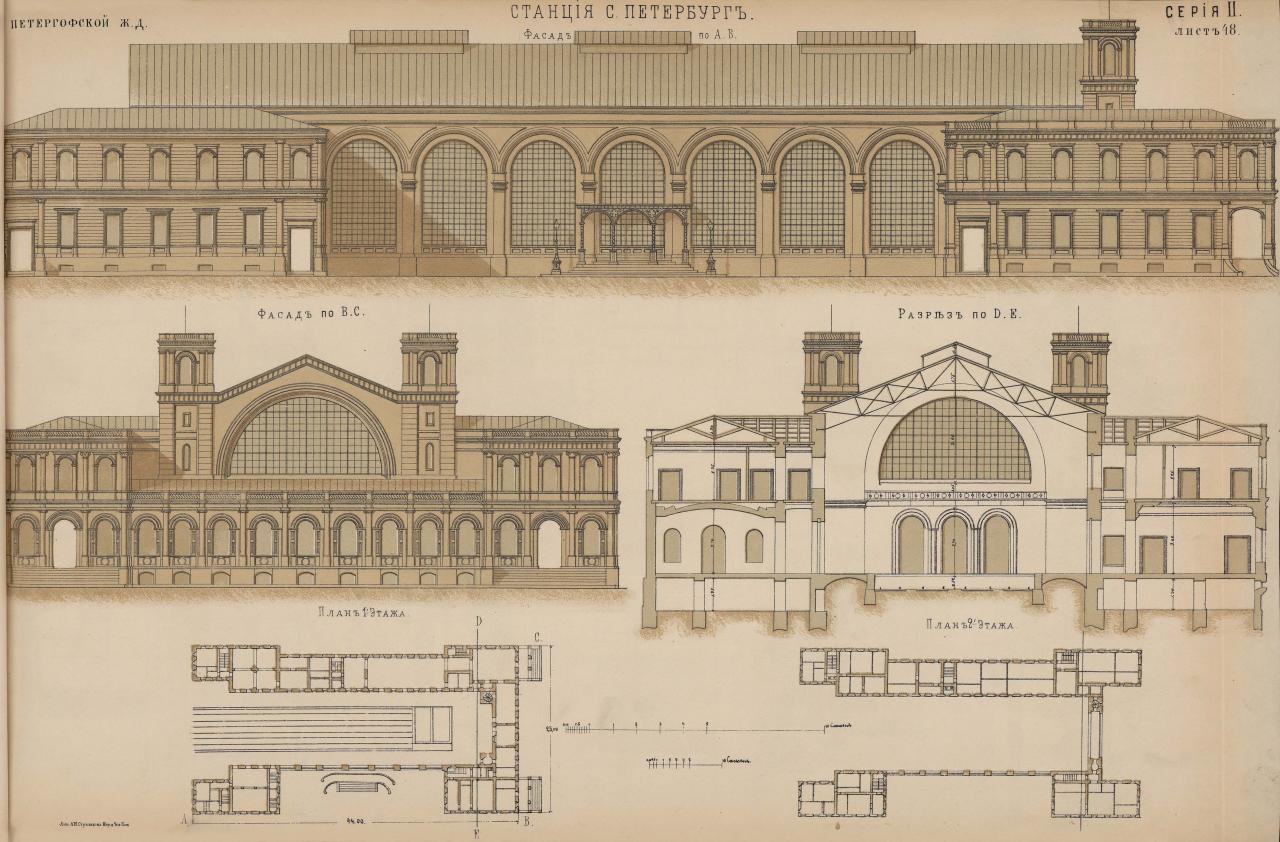

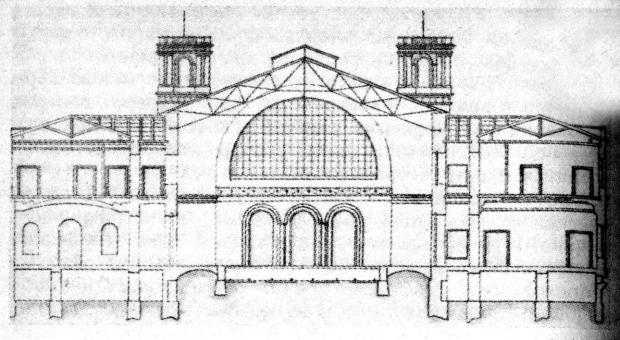

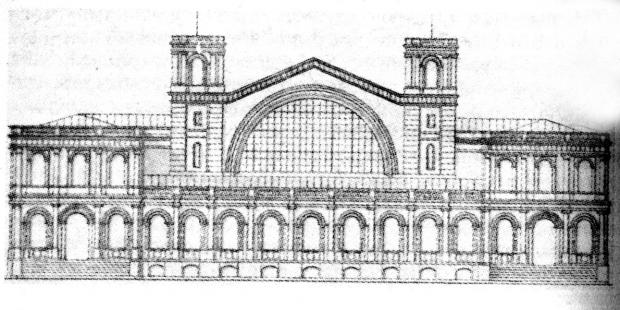

Вернемся к архитектурной части рассказа. Вокзал по проекту архитектора А. И. Кракау был выполнен по тупиковой схеме. Он расположился на участке наб. Обводного канала по соседству с Варшавским вокзалом площадью около 12 тыс. кв. м; длина его по главному фасаду составила 56,6 м. Фасады здания. Имевшего П-образный план, архитектор решил в стиле ренессанса.

Современное здание спроектировано архитектором А. И. Кракау — 1857г.. Прототипом вокзала был Восточный вокзал в Париже. Здание состояло из 3 частей: средней, слегка углубленной и двух флигелей по бокам. Левый флигель предназначался для императорской семьи. В другом располагались билетные кассы, отделение для хранения багажа и помещения служащих. Оба боковых крыла соединялись крытым дебаркадером, вмещавших два рельсовых пути и три платформы.

Центральная часть вокзала снаружи украшена башенками и полукруглым витражным окном. Перроны имеют стеклянное перекрытие, в витраже фасада установлены действующие поныне часы «Павел Буре», которые висят на своем месте до сих пор. Для входа предназначено 5 высоких дверей арочного типа, с двух сторон от которых расположены точно такие же окна.

Наружные подъезды и подходы к зданию вокзала были выполнены в виде двух самостоятельных пандусов с боковыми съездами, позволявшими экипажам въезжать под арочные ризалиты. Пассажиры проходили внутрь через арки-входы.

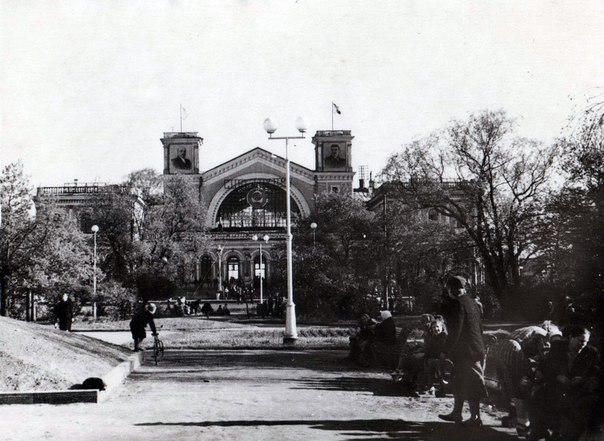

В 1931-1932г. здание было отреставрировано. Во время реставрации в 30х годах из-под купола убрали пути, закрыли дополнительные входы, а центральный сделали на месте трехарочных окон. Тогда же у вокзала появился первый электрический путь и вокзал стал работать только на пригородные направления. Здание товарной станции в последствии спроектировано в1870-е гг. архитектором — Знобишин Д. В.

Б В Муравьев, С И Евдокимов.

До 13 декабря 2014 года вокзал не обслуживал поезда дальнего следования, однако в зимний период 2009—2010 г., в связи со снежными заносами части путей Витебского вокзала, некоторые поезда дальнего следования прибывали на Балтийский вокзал (например, из Риги). С 14 декабря 2014 года по 14 февраля 2015 года вокзал обслуживал поезд дальнего следования Санкт-Петербург—Таллин.

В 1955 году к левой части здания пристроили метро «Балтийская», что нарушило общую симметрию. Стоит отметить, что вокзал практически не изменился с момента его снования. В начале 2000-х годов вокзал был отреставрирован и в апреле 2003 года оснащён автоматической системой контроля оплаты проезда — турникетами.

Источник

Балтийский вокзал

Балтийский вокзал, скажем так, не самое привлекательное из сооружений Петербурга, которые встречают и провожают поезда. Вокзал состарился, требует обновления и ремонта, имеет достаточно длинную биографию, но об этом обо всем сегодня поведет рассказ Наталья Анатольевна Перевезенцева, которая занималась историей этого вокзала.

Виктор Бузинов: Балтийский вокзал, скажем так, не самое привлекательное из сооружений Петербурга, которые встречают и провожают поезда. Вокзал состарился, требует обновления и ремонта, имеет достаточно длинную биографию, но об этом обо всем сегодня поведет рассказ Наталья Анатольевна Перевезенцева, которая занималась историей этого вокзала.

Наталья Перевезенцева: Прежде всего, конечно, надо сказать, что любой вокзал – это ворота в город. Какие ворота, таково и первое впечатление о городе.

В.Б.: Здесь впечатление не хорошее получается.

Н.П.: С этой точки зрения, Балтийский вокзал, конечно, не выдерживает сейчас никакой критики, к сожалению. Но если вернуться немножечко в историю этого вокзала, то я не смогу с вами согласиться, что это такое уж малоинтересное (хотя бы в архитектурном плане) сооружение.

В.Б.: А я про архитектурный план ничего и не сказал еще. Я просто говорил, что это стал вокзал-«старичок», который утратил некие свои достоинства.

Н.П.: Ну смотрите – он реставрируется, значит, есть надежда, что мы увидим Балтийский вокзал если не во всей его прежней красе, то по крайней мере в довольно приличном состоянии. Балтийский вокзал – это один из молодых вокзалов городских, он, конечно, моложе, чем Витебский (бывший Царскосельский вокзал), моложе Николаевского (Московского) вокзала, и с Варшавским вокзалом они практически ровесники.

По-разному эти вокзалы служили городу. Балтийский всегда был таким пригородным вокзалом. Так повелось с самого начала, потому что Балтийская железная дорога (проведена в 1853-1857 годах) вообще была построена несколько необычно – на личные средства барона Александра Людвиговича Штиглица. Он построил участок Петербург-Петергоф с правом владения до выкупа дороги правительством. Потом акционерное общество, возглавляемое тем же Штиглицем, построило в 1858-1859 годах ветку до места дислокации петербургского гарнизона, т.е. до Красного Села. И, наконец, уже в 1862 году дорога была продлена от Петергофа до Ораниенбаума.

Наверное, стоит сказать несколько слов о самих Штиглицах – о строителях Балтийской железной дороги. Как в сказке, было три брата: Николай, Бернгард и Людвиг, которые приехали в Россию искать счастья из немецкого княжества Вальдек. Судя по всему, больше всех повезло младшему брату – Людвигу, потому что в 1800-е годы Людвиг Штиглиц – крупнейший банкир Российской империи, в 1823-м Николай жалует ему баронский титул, и знаменитая Невская бумагопрядильная мануфактура – она тоже основана Штиглицами (это нынешний прядильный комбинат имени Кирова).

Надо сказать, что Александру Людвиговичу Штиглицу – наследнику Людвига Штиглица – мы обязаны тем, что у нас существует «Муха» — Мухинское училище.

В.Б.: Об этом всем мы говорили, так же, как о прядильно-ниточном комбинате имени Кирова в связи со Штиглицами.

Н.П.: И все-таки я должна сказать, что Музей технического рисования связан с Балтийским вокзалом, потому что не смотря на то, что само здание музея строил архитектор Месмахер, но в сооружении других зданий Училища технического рисования принимал участие архитектор Кракау, а это как раз строитель нашего Балтийского вокзала.

И вот представьте себе это здание, которое возникло в 1857 году. Как все петербургские вокзалы, оно носит тупиковый характер… застекленная центральная часть, защищающая пассажиров от непогоды… и говорят, что наш вокзал напоминает Восточный вокзал в Париже, построенный архитектором Дюкене (это не мое мнение, это мнение архитекторов). И опять-таки мнение архитекторов о том, что Балтийский вокзал – это переходный тип здания от зданий прежней эпохи (ренессансное оформление, башенки, т.е. как-то соразмерно человеку) к зданиям новой эпохи, соразмерным уже технике, паровозам, вагонам (это застекленная часть, большое арочное окно, выходящее на площадь). То есть «век девятнадцатый железный» тут вступил в свои права. И на Балтийском вокзале это достаточно хорошо видно.

Вообще, Балтийскому вокзалу повезло, конечно, как повезло всей Балтийской железной дороге. Потому что в 1883 году начальник станции Красное Село — Александр Петрович Верландер – написал путеводитель по Балтийской железной дороге, на который сейчас ссылаются все, кто имеет хоть малейшее касательство к этим местам.

В.Б.: Он не переиздан, этот путеводитель?

Н.П.: К сожалению, не переиздан, хотя такие вещи надо переиздавать обязательно. И вот как Александр Петрович описывает местность, по которой проходит Балтийская дорога: «Трудно себе представить местность на столь незначительном пространстве богаче одаренную историческими воспоминаниями и произведениями художественного творчества. Нельзя выбрать другой окрестности Петербурга, представляющей более характерного, более разнообразного».

Все-таки, знаете, мир держится на энтузиастах. Согласитесь, что болотистая наше равнина — она как-то не очень вдохновляет. Но вот Александра Петровича Верландера она вдохновила. И вот он описывает еще и Балтийский вокзал — такой, каким он был в те времена. Назывался он тогда «Станция Петербург 1-го класса», имелись здесь покои для особ императорского дома, залы для пассажиров всех трех классов, очень хороший буфет для 1-го и 2-го классов и «особый буфет» для 3-го класса. Я не знаю разницы между очень хорошим и особым, видимо она все-таки была.

Надо сказать: то, что на Балтийском вокзале были покои для особ царствующего дома, для нашего вокзала это было особенно актуально, потому что император Александр III после трагических событий 1881 года (после убийства его отца) практически сделал своей резиденцией Гатчину. И поэтому сами представляете как ездили с в Гатчину докладами министры, сенаторы… Отправлялись даже специальные поезда. То есть трудно, наверное, было в то время быть начальником Балтийской железной дороги. Поэтому, наверное, покои для особ императорского дома тут были особенно хорошо отделаны.

А теперь представьте себе, что творилось на Балтийском вокзале, когда, скажем, в гарнизонном театре Красного Села танцевала Матильда Кшесинская. То есть Балтийский вокзал знал такие достаточно блистательные сборища.

Конечно, на Балтийский вокзал приходили не только поезда с веселящейся публикой, но и траурные поезда. Вот, допустим, в 1908 году сюда пришел траурный поезд с телом отца Иоанна Кронштадтского – он умер в декабре 1908 года в Кронштадте, тело его по льду перенесли через Финский залив до Ораниенбаума, и вот уже из Ораниенбаума отправился траурный поезд сюда. Говорят, что поезд встречали многотысячные толпы, что площадь была запружена народом… Сами понимаете, что имя отца Иоанна Кронштадтского было очень известно в то время и очень почиталось.

А вот современный вокзал – то, что от него осталось – ну что можем сказать? Зал ожидания остался здесь, конечно. Крышу стеклянную в одно время разобрали, и я очень боялась, что он останется без крыши, что Балтийский вокзал медленно прекратит свое существование как архитектурный элемент города. Но, слава богу, сейчас ее чинят, и все-таки световой фонарь у нас будет.

В.Б.: Вообще он весь в лесах сейчас, полиэтиленом затянуты окна его, в общем такое впечатление, что оттуда уже выселены все, для того, чтобы провести масштабную реставрацию.

Н.П.: Ну не все выселены…

В.Б.: Да, скажем, в правом крыле вокзала жизнь вроде как продолжается.

Н.П.: И потом, конечно, ларьки многочисленные на этом вокзале…

В.Б.: Не украшающие его…

Н.П.: Ну как сказать, это же вечная вещь. Тот же самый Верландер пишет о том, что существовал на вокзале ларь для книжной и газетной торговли. Если мы сейчас с вами подойдем к прилавку и посмотрим, что сейчас читает пассажир? Что мы увидим? Скажем, «Таланты и покойнички» — детектив, или «Кровавое танго». Что читал наш уже отдаленный предок, наш прадед, когда ехал с Балтийского вокзала до Гатчины? Он мог читать сочинения пастора Кнейпа «Как надо жить» — цена 80 копеек.

В.Б.: Он тоже самое читал…

Н.П.: Вы бы отдали 80 копеек, чтобы узнать, как надо жить?

В.Б.: Смотря, что тогда стоили эти 80 копеек.

Н.П.: И вот еще момент. Сейчас расплодилось большое количество журнальчиков очень откровенного сексуального характера, интим и так далее. Наш прадедушка тоже мог таким чтивом подзапастись на дорогу – существовало издание под названием «Друг молодости, а холостяка в особенности». Сами понимаете, что поездное чтиво каким было, таким оно и осталось.

Так вот еще Балтийский вокзал по сравнению с Варшавским вокзалом обладает одной особенностью – перед ним есть привокзальная площадь, что, конечно, большое удобство.

В.Б.: Круглая площадь, выходящая на Обводный канал.

Н.П.: Сюда должен был подъезжать транспорт, надо было выгружать багаж… В прежние времена это были извозчики, конная железная дорога, сейчас – такси, метро, троллейбус.

Раньше встречали носильщики пассажиров у самой конки, подхватывали багаж. Носильщику можно было заказать купить билет, допустим, а самим пока провести время в залах ожидания первого и второго классов, в буфете. При вокзале был доктор, круглосуточно работал фельдшерский пункт, т.е. все было, как сейчас. Даже эти электронные табло, которые сейчас работают – раньше просто выставлялись грифельные доски с надписями мелом: куда идет поезд и во сколько он отправляется. Как Пастернак сказал:

Так, наверное, не исчислить заслуг Балтийского вокзала.

В.Б.: В XIX веке, безусловно, в этом районе это все-таки был такой «цивильный» уголок, связанный с развитием техники того периода и так далее. Но само окружение, конечно, этого вокзала иногда наводит некое уныние.

Н.П.: Да, конечно, это так, но мы должны еще учитывать, что это был район, прилегающий к кладбищу – здесь же между Балтийской железной дорогой и Варшавской железной дорогой находилось одно из самых больших кладбищ в Петербурге – Митрофаньевское кладбище. Нынешнее Митрофаньевское шоссе оно как раз делило кладбище приблизительно пополам. Кладбище ведь было достаточно известное, тут была церковь во имя святого Митрофана Воронежского. Причем интересно, что это была единственная церковь кладбищенская, построенная по проекту Константина Андреевича Тона. Ну, как всегда, Тону не повезло – исчезли его полковые церкви, и была снесена в 1929 году церковь Митрофана Воронежского.

А кладбище было очень интересным. Здесь были могилы пианистки Марии Шимановской, адмирала Василия Михайловича Головина, историка Николая Карловича Шильдера. Судьба Митрофаньевского кладбища была одной из самых печальных в городе – оно практически перестало существовать.

В.Б.: Его сравняли с землей.

Н.П.: Да, его сравняли с землей. Надо сказать, что некоторые могилы Митрофаньевского кладбища как бы уцелели, но после захоронения были перенесены на другое кладбище. Были перенесены могилы Мея, Аполлона Григорьева, и у Михаила Ивановича Пыляева первое место упокоения было Митрофаньевское кладбище.

В.Б.: Это известный историк Петербурга.

Н.П.: Да, на которого мы все время ссылаемся. И вот его прах тоже перенесли на Литераторские мостки. Лучше поэта Фофанова, наверное, не скажешь:

Вот такие грустные окрестности Балтийского вокзала.

В.Б.: Да здесь, кстати, ничем таким обращающим на себя внимание эти окрестности не застроены по сей день.

Н.П.: Как сказать – здесь заводы в основном. Это же Обводный канал – транспортная артерия, у которой строились заводы. Поэтому неудивительно, что вокзалы были построены именно на Обводном канале.

А вообще я очень люблю Балтийский вокзал, скажу вам честно. И когда вы начали его в самом начале передачи немножко ругать, мне даже стало обидно за него. И я очень надеюсь, что он все-таки еще возродится в своей былой красе.

В.Б.: Я присоединяюсь, Наталья Анатольевна, к вашей надежде. Я не ругаю и не собирался ругать Балтийский вокзал. Я сказал то, что сказал, с неким сожалением: что постарел, действительно, вокзал и, может быть, он не слишком радует взор, хотя он, конечно, заслуживает, другой, более яркой участи.

Н.П.: Очень даже заслуживает.

В.Б.: Давайте мы с этой надеждой и завершим сегодняшнюю нашу прогулку на Балтийский вокзал. Виктор Бузинов. Прогулки по Петербургу.

Расшифровка текста: Сергей Кочетков.

Источник