Технология дефектации и предремонтные испытания трансформатора.

В процессе осмотра собранного трансформатора проверяют его комплектность, а также состояние его наружных частей: целостность сварных швов и соединений, отсутствие течи масла из фланцевых со- единений арматуры с баком, механических повреждений циркуляци- онных труб, расширителя, трещин в армировочных швах и сколов фарфора выводов. Замеченные неисправности отмечают в дефектиро- вочной ведомости [3, 26, 36].

Предремонтные испытания трансформатора. Проверка целостности и сопротивления изоляции обмоток осуществляется при помощи мегомметра или контрольной лампы.

Сопротивление изоляции обмоток измеряют мегомметром на

2,5 кВ всех фаз относительно корпуса и между обмотками разных на- пряжений. За сопротивление изоляции принимают одноминутное значение измеренного сопротивления R60. Значение сопротивления

изоляции не нормируется, но не должно быть ниже чем на 30% от ус- тановленного в результате статистических наблюдении или полученного при предыдущем ремонте.

Степень увлажнения изоляции определяют по коэффициенту абсорбции Kабс, представляющему со5ой отношение сопротивления

изоляции, измеренное через 1 мин (R60) > к сопротивлению изоляции, измеренному через 15 с R15 : Kабс = R60/ R15.

Измерения сопротивлений изоляцииотносительно корпуса про-

водят мегомметром на 2,5 кВ. Для трансформаторов с напряжением до 35 кВ включительно величина коэффициента абсорбции должна быть не ниже 1,3 при температуре 10—30 °С.

Измерение коэффициента трансформации (k) проводят с целью обнаружения витковых замыканий в обмотках и замыканий в анцапф- ном переключателе. Для определения k на обмотку высокого напряжения подают пониженное напряжение, обычно сетевое. Измеряют три линейных напряжения со стороны ВН и НН на всех ответвлениях фаз (положениях анцапфного переключателя). В соответствий с ГОСТ 11677—

85 значение коэффициента трансформации не должно отличаться более чем на 12% от значений, полученных на соответствующих ответвлениях других фаз или от заводских (паспортных) значений.

Измерение сопротивления обмоток постоянному току осуществляется с целью проверки состояния цепей, контактов, паек. Сопро- тивление обмоток измеряют с помощью измерительного моста или методом, вольтметра—амперметра. В последнем случае во избежание нагрева обмотки и внесения ошибок в результаты измерения, ток при измерении не должен превышать 20% номинального. Сопротивления измеряют на всех выводах трансформатора для всех ответвлений обмоток всех фаз. При наличии выведенной нейтрали (нуля) измерения проводят между фазовым выводом и нулевым. Измеренное линейное значение сопротивления между линейными выводами пересчитывают на фазовое: соединение обмоток «звездой» rф = 3/2rизм. Соединение обмоток «треугольником»

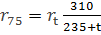

Измеренное сопротивление пересчитывают на температуру 75 °С по выражению

где rt–сопротивление фазы, измеренное при температуре обмотки t °С.

Результаты измерений считают удовлетворительными, если со- противления фаз одной и той же обмотки отличаются друг от друга и от данных заводских измерений не более чем на 2%.

Технология дефектации трансформатора при разборке (выемной части)

Проверка обмотки.При осмотре обмоток трансформатора об- ращают внимание на: состояние витковой изоляции (визуально); от- сутствие деформации и смещения обмоток в радиальном и осевом направлениях относительно магнитопровода и относительно одна другой; состояние паек на обмотках и соединений на анцапфном переключателе; состояние охлаждающих каналов между обмотками, а также между обмоткой НН и магнитопроводом [22]. Изоляционные и дистанционные детали: цилиндры, перегородки,прокладки изготавливают преимущественно из электрокартона, а планки и рейки — из твердых пород дерева, обычно бука. При их осмотре необходимо проверить прочность крепления, отсутствия усушки, пробоев изоляции, которые сопровождаются появлением прожогов, трещин, обугливанием и растрескиванием.Для определения состояния изоляции, например электрокартона,из нескольких мест (изоляции ярма, изоляции между слоями, витками и т.д.) вырезают образец в виде полоски, которую сгибают под прямым углом и затем свободно складывают вдвое без сдавливания места сгиба. Если при полном сгибании вдвое электрокартон не ломается, изоляция хорошая (свежая); если при полном сгибании образуются трещины, изоляция удовлетворительная; когда при полном сгибании изоляция ломается, она ограниченно годная; изоляция, которая ломается при сгибе до прямого угла, негодная.

Изоляцию по ее состоянию подразделяют на четыре класса: I класс —изоляция хорошая (при нажатии рукой мягкая и не дает трещин, II класс — изоляция удовлетворительная (при нажатии рукой сухая, твердая, но трещин не образует); III класс — изоляция ненадежная (при надавливании рукой на ней появляются мелкие трещины или расслоения); IV класс — изоляция плохая и к дальнейшей эксплуатации непригодна (при нажатии рукой осыпается).

Если при ремонте требуется изготовление новых обмоток, а заводская техническая документация отсутствует, необходимо составить подробный эскиз установки обмоток на магнитопроводе. При этом следует указать размеры окна и магнитопровода, а также катушек, изоляции и каналов в радиальном и осевом направлениях.

Проверка магнитопровода. При дефектации магнитопровода обращают внимание на: отсутствие отслаивания листов активной стали; отсутствие цветов побежалости и ржавчины на стали, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии межлистовой изоляции и магнитопровода (отсутствие перегрева); качество шихтовки (отсутствие перекоса стержней, увеличенных зазоров в местах стыков); состояние изоляции стяжных шпилек и ярмовых балок; качество прессовки активного железа.

Состояние изоляции стяжных шпилек и ярмовых балок оценивают по значению сопротивления изоляции их относительно магнитопровода. Сопротивление изоляции измеряется мегомметром на 1—2,5 кВ. Значение сопротивления изоляции не нормировано. Исходя из опыта ремонта и эксплуатации трансформаторов считают, что сопротивление изоляции этих частей относительно магнитопровода должно быть не ниже 10 МОм.

Качество прессовки магнитопровода проверяют остро заточенным ножом: кончик его лезвия при среднем усилии нажатия не должен входить между листами стали на глубину более 3 мм.

Источник

Технология дефектации трансформатора при разборке (выемной части)

Проверка обмотки.При осмотре обмоток трансформатора об- ращают внимание на: состояние витковой изоляции (визуально); от- сутствие деформации и смещения обмоток в радиальном и осевом направлениях относительно магнитопровода и относительно одна другой; состояние паек на обмотках и соединений на анцапфном переключателе; состояние охлаждающих каналов между обмотками, а также между обмоткой НН и магнитопроводом [22]. Изоляционные и дистанционные детали: цилиндры, перегородки,прокладки изготавливают преимущественно из электрокартона, а планки и рейки — из твердых пород дерева, обычно бука. При их осмотре необходимо проверить прочность крепления, отсутствия усушки, пробоев изоляции, которые сопровождаются появлением прожогов, трещин, обугливанием и растрескиванием.Для определения состояния изоляции, например электрокартона,из нескольких мест (изоляции ярма, изоляции между слоями, витками и т.д.) вырезают образец в виде полоски, которую сгибают под прямым углом и затем свободно складывают вдвое без сдавливания места сгиба. Если при полном сгибании вдвое электрокартон не ломается, изоляция хорошая (свежая); если при полном сгибании образуются трещины, изоляция удовлетворительная; когда при полном сгибании изоляция ломается, она ограниченно годная; изоляция, которая ломается при сгибе до прямого угла, негодная.

Изоляцию по ее состоянию подразделяют на четыре класса: I класс —изоляция хорошая (при нажатии рукой мягкая и не дает трещин, II класс — изоляция удовлетворительная (при нажатии рукой сухая, твердая, но трещин не образует); III класс — изоляция ненадежная (при надавливании рукой на ней появляются мелкие трещины или расслоения); IV класс — изоляция плохая и к дальнейшей эксплуатации непригодна (при нажатии рукой осыпается).

Если при ремонте требуется изготовление новых обмоток, а заводская техническая документация отсутствует, необходимо составить подробный эскиз установки обмоток на магнитопроводе. При этом следует указать размеры окна и магнитопровода, а также катушек, изоляции и каналов в радиальном и осевом направлениях.

Проверка магнитопровода. При дефектации магнитопровода обращают внимание на: отсутствие отслаивания листов активной стали; отсутствие цветов побежалости и ржавчины на стали, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии межлистовой изоляции и магнитопровода (отсутствие перегрева); качество шихтовки (отсутствие перекоса стержней, увеличенных зазоров в местах стыков); состояние изоляции стяжных шпилек и ярмовых балок; качество прессовки активного железа.

Состояние изоляции стяжных шпилек и ярмовых балок оценивают по значению сопротивления изоляции их относительно магнитопровода. Сопротивление изоляции измеряется мегомметром на 1—2,5 кВ. Значение сопротивления изоляции не нормировано. Исходя из опыта ремонта и эксплуатации трансформаторов считают, что сопротивление изоляции этих частей относительно магнитопровода должно быть не ниже 10 МОм.

Качество прессовки магнитопровода проверяют остро заточенным ножом: кончик его лезвия при среднем усилии нажатия не должен входить между листами стали на глубину более 3 мм.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Ремонт оборудования – это комплекс работ для поддержания работоспособности и требуемых технических характеристик оборудования путем замены или восстановления изношенных или отказавших элементов с последующей регулировкой, наладкой и испытаниями оборудования.

По назначению различают восстановительный ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение. Восстановительный ремонт осуществляется без изменения конструкции отдельных узлов и всего устройства в целом. Технические характеристики оборудования остаются неизменными.

По объему работ восстановительные ремонты делятся на текущие и капитальные. При капитальном ремонте проводится полная разборка оборудования с заменой или восстановлением любых его частей. При таком ремонте достигается практически полное восстановление ресурса оборудования.

К текущим ремонтам относятся ремонты, проводимые для обеспечения работоспособности оборудования и состоящие в замене или восстановлении его отдельных частей, например быстро изнашивающихся деталей. Эти ремонты проводятся в период между двумя капитальными ремонтами.

При реконструкции производится изменение конструктивного исполнения отдельных узлов, замена отдельных материалов при практически неизменных технических характеристиках оборудования.

При техническом перевооружении некоторые узлы и материалы заменяются более совершенными, технические характеристики оборудования улучшаются.

Для оценки состояния оборудования после проведения ремонтных работ проводятся испытания, объем которых регламентируется [1,14].

При эксплуатации оборудования происходит не только его физический, но и моральный износ, обусловленный появлением нового оборудования, характеризующегося более высокими технико- экономическими показателями.

При экономической неэффективности восстановительного ремонта, особенно морально устаревшего оборудования, выполняется его утилизация – последняя стадия эксплуатации оборудования.

Ремонтный цикл Трк предствляет собой интервал времени между двумя капитальными ремонтами оборудования, а для нового оборудования — интервал времени между вводом оборудования в эксплуатацию и первым капитальным ремонтом.

Под структурой ремонтного цикла понимают порядок расположения и чередования различных видов технического обслуживания в пределах одного ремонтного цикла.

Главной задачей при определении продолжительности и структуры ремонтного цикла является обеспечение требуемого уровня надежности оборудования при наиболее полном использовании его работоспособности. Кроме того, периодичность обслуживания и ремонтов оборудования является исходной информацией для оценки общего объема работ, численности ремонтного персонала, потребности в материалах и запасных частях.

Контроль работоспособности, ремонтный цикл.Определение продолжительности ремонтного цикла представляет собой сложную многокритериальную оптимизационную задачу, решение которой должно выполняться как по техническим, так и экономическим критериям.

Рассмотрим использование различных критериев лишь для качественной оценки продолжительности ремонтного цикла Трк.

Наиболее просто поставленная задача решается, если в качестве

критерия можно принять предельное значение некоторого параметра (параметров), скорость изменения которого может контролироваться при эксплуатации. В частности, в [1] приводятся предельные показатели для трансформаторного масла (пробивное напряжение, кислотное число, температура вспышки и другие). При приближении показателей масла к предельным значениям выполняется его замена.

Оценку продолжительности ремонтного цикла можно выполнить по нормам ежегодных амортизационных отчислений на капитальный ремонт рк:

где зк – стоимость одного капитального ремонта; К – стоимость оборудования.

Нормы рк отчислений на капитальный ремонт оборудования распределительных сетей составляют [4]:

— силовые трансформаторы – 0,029;

— кабельные линии – 0,003;

— воздушные линии на деревянных опорах – 0,017;

— воздушные линии на железобетонных опорах – 0,006.

Простота исходной информации при использовании выражения (3.1) привлекательна, однако ответ на вопрос о наиболее полном использовании работоспособности оборудования здесь не очевиден.

Для периода нормальной эксплуатации, когда поток отказов можно считать простейшим, вероятность безотказной работы при продолжительности ремонтного цикла t = Tрк распределяется по экспоненциальному закону

Если задаться допустимым значением вероятности безотказной работы Рд (или вероятности отказа Qд) в пределах ремонтного цикла, то продолжительность этого цикла составит

Использование выражения (3.3) для оценки Трк ограничивается недостаточной исходной информацией, особенно в отношении значения Рд (илиQд).

При выполнении плановых ремонтов полностью не исключается вероятность аварийных отказов оборудования. Поток этих отказов будем считать простейшим, характеризуемым параметром потока отказов ω.

Отсутствие аварийных отказов при вероятности Р(Трк) = ехр(-ωТрк )

обусловит затраты на плановый капитальный ремонт внутри срока Трк.

Наличие отказов при вероятности Q(Трк) = 1-ехр(-ωТрк) обусловит затраты на аварийно-восстановительные ремонты.

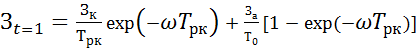

Приведем суммарные затраты на плановые капитальные и случайные аварийные ремонты к одному году эксплуатации

где зк – стоимость одного капитального ремонта; за – стоимость одного аварийно-восстановительного ремонта;

То =1/ω – наработка на отказ.

Взяв производную от затрат по продолжительности ремонтного

периода и приравняв ее нулюполучим продолжительность ремонтного цикла, отвечающую минимуму полных затрат

Определение Трк по выражению (3.6) позволяет использовать в расчетах относительное значение затрат зк/за, что заметно сокращает требуемый объем исходной информации.

Существующая в настоящее время периодичность проведения ремонтов некоторых видов оборудования систем электроснабжения приведена в табл. 3.1 [5, 12].

Периодичность проведения ремонтов. Таблица 3.1

| Оборудование | Периодичность ремонта, лет | |

| текущего | капитального | |

| Силовые трансформаторы 10/04кВ | ||

| КТП внутренней установки | ||

| КТП наружной установки | ||

| Выключатели масляные 10 кВ | ||

| Выключатели нагрузки 10 кВ | ||

| Разъединители 10 кВ: внутренней установки наружной установки | ||

| Конденсаторные установки до 10 кВ | 0,5 | |

| Трансформаторы тока до 10 кВ | ||

| Воздушные линии 0,4-10 кВ: на деревянных опорах на ж.б. опорах | 4…5 | 8…10 |

| Воздушные линии 35-110 кВ: на деревянных опорах на метал. и ж.б. опорах | — | |

| Кабельные линии до 10 кВ |

Сопоставление систем ремонта оборудования и его эффективности.Поскольку стоимость ремонта электрооборудования входит в себестоимость продукции предприятия, вопрос о сроках и объемах этих работ в большинстве случаев является вопросом технико- экономическим.

Сопоставим три системы ремонта оборудования:

— по действительному техническому состоянию оборудования.

Первая система предусматривает планово-предупредительные ремонты (ППР) оборудования. Эта система ремонта в настоящее время является наиболее распространенной. Основным количественным показателем вывода оборудования в плановый ремонт являетсякалендарное время его работы (без учета режима работы, условий окружающей среды и других факторов).

Основным недостатком системы ППР является возможность вывода в ремонт еще достаточно работоспособного оборудования. Кроме того, применение системы ППР полностью не исключает возможности аварийного отказа оборудования в межремонтном периоде.

Вторая система предполагает восстановление работоспособности оборудования только после его отказа. Эта аварийно-восстановительная система ремонта (АВР) не предусматривает выполнения плановых капитальных ремонтов оборудования. Техническое обслуживание (чистка изоляции, замена смазки) и текущий ремонт (замена быстроизнашивающихся элементов) в системе АВР могут предусматриваться в таком же объеме, как и в системе ППР.

Третья система предусматривает вывод оборудования в ремонт по техническому состоянию (РТС), то есть при достижении оборудованием предельного состояния. Важнейшая роль в этой системе отводится диагностическому контролю состояния оборудования, определению характера и места нахождения дефекта на ранней стадии его развития, прогнозированию дальнейшего технического состояния оборудования.

Применение этой системы, как и системы ППР, полностью не исключает возможности аварийного отказа оборудования в межремонтном периоде.

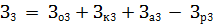

Поскольку вопрос о выборе системы обслуживания и ремонта оборудования является технико-экономическим, рассмотрим структуру затрат при различных системах [4]:

где Зо, Зк и За затраты на техническое обслуживание, капитальные и аварийно-восстановительные ремонты в системах ППР, АВР и РТС соответственно; Зр3 – экономия затрат от максимального использования работоспособности оборудования в системе РТС, представляющая собой неамортизированную часть стоимости элементов оборудования, заменяемых до истечения нормативного срока службы.

Поскольку в настоящее время наиболее распространенной является система ППР, сравним эту систему с другими системами обслуживания и ремонта оборудования.

Сравнение систем ППР и АВР. Затраты на обслуживание и текущий ремонт в обеих системах будем считать одинаковыми и исключим из рассмотрения.Тогда

Поток отказов оборудования при той и другой системе ремонта будем считать простейшим, а параметр потока отказов представим двумя составляющими

Первая составляющая ω’ обусловлена причинами, не зависящими от деятельности эксплуатационного персонала (например, наезд автотранспорта на опору ВЛ). Вторая составляющая ω” обусловлена причинами, зависящими от деятельности персонала (например, пробой изоляции рабочим напряжением, выгорание контактного соединения).

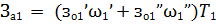

С учетом (3.12) затраты на аварийно-восстановительные работы в той и другой системе можно представить в виде:

где Тi– период эксплуатации; зоi’ и зоi” – удельные затраты на ремонт.

Тогда, принимая Т1=Т2=1, получим

где δ > 1 — коэффициент, учитывающий увеличение отказов оборудования, обусловленных зависящими от деятельности персонала причинами, при системе АВР по сравнению с системой ППР.

Выразим из (3.16) и (3.17) затраты За2 через затраты За1:

где

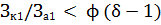

Из сопоставления выражений (6.41) и (6.49) можно оценить эффективность каждой системы. При выполнении условия

более эффективной является система ППР, а при выполнении условия

более эффективна система АВР.

Для оценки эффективности системы обслуживания и ремона по условиям (3.19) и (3.20) в качестве исходной информации требуются стоимостые показатели ремонта и статистические данные по отказам оборудования различного вида.

В частности, для городских распределительных сетей значение ϕ

составляет 0,3; 0,15 и 0,9…1, а отношение Зк1/За1 находится в пределах

3,0…3,3; 2,5…3,0 и 3,5…4,0 для кабельных, воздушных линий

электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций соответственно [4]. Уровень приведенных показателей лишь при δ>10, δ>15 и δ>5 оправдывает применения системы ППР для кабельных, воздушных линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций городских распределительных сетей.

Сравнение систем ППР и РТС. Сравнение выполним без учета составляющей Зр3 в выражении (6.40) и при равенстве затрат Зк1= Зк3 на проведение капитальных ремонтов. Выражения для затрат будут иметь вид:

Очевидно, что затраты на техническое обслуживание в системе РТС будут в k раз больше, чем в системе ППР. Количество аварийных отказов при использовании системы РТС должно уменьшится в n раз по сравнению с системой ППР. Таким образом, затраты при использовании системы РТС составят

Источник