Паровозоремонтные заводы

Паровозоремонтные заводы (ПРЗ) — исторические предприятия промышленности, предназначенные для капитального и среднего ремонта паровозов [1] .

Содержание

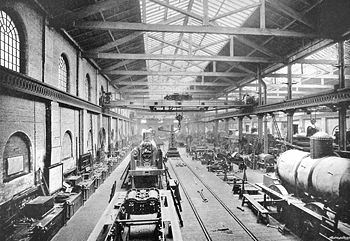

Паровозоремонтные заводы в СССР

В СССР паровозоремонтные заводы создавались на базе бывших главных железнодорожных мастерских. за годы Советской власти заводы проходили модернизацию, там уходили от ручного труда, вводили пневмо- и электроинструмент, электросварку. Также внедряли автоматическую и полуавтоматическую сварку, закалку деталей токами высокой частоты, обмывку частей паровозов в моечных машинах конвеерного типа [1] .

В целях рационального использования мощностей и повышения серийности производства заводы специализированы на одной серии паровозов (Ярославский ПРЗ, Харьковский ПРЗ, Днепропетровский ПРЗ, Уфимский ПРЗ, Воронежский ПРЗ), некоторые на двух или трёх [1] .

Технологический процесс

Текущий и подъёмочный ремонт паровозов осуществляется в паровозных депо. Требующие более глубокого ремонта паровозы направляются для ремонта на один из паровозоремонтных заводов ремонтирующих эту серию. Паровоз может прийти на завод как в холодном (потушенном состоянии), так и в горячем (в этом случае паровоз может вести по пути следования на завод поезд).

Прибывший на завод паровоз охлаждается, очищается от шлака, тендер освобождается от угля и воды, сливается вода с котла паровоза. Паровоз обмывается снаружи. Тендер отцепляется и ремонтируется отдельно от паровоза в тендерном цеху [1] .

Паровоз подаётся в разборочный цех. Здесь паровоз разбирают и определяют необходимый объём ремонта узлов и деталей.

Ремонт отдельных узлов производится в специализированных цехах и отделениях. Паровая машина, детали рессорного подвешивания, детали тормозной рычажной передачи ремонтируются в ремонтно-комплектовочном цехе, котёл в котельном цехе, колёсные пары в колёсном цехе.

Все отремонтированные детали поступают в паровозосборочный цех. Здесь происходит сборка паровоза [1] .

Помимо ремонта паровозов заводы производят новые запасные части для паровозов, ремонтируют узлы паровозов, ремонтируют и формируют новые колёсные пары [1] .

Завод имеет также цеха обслуживающие основное производство: заготовительный, литейный, кузнечный, инструментальный, ремонтно-механический, а также компрессорное хозяйство, газогенераторную и кислородную станции [1] .

Источник

Депо для ремонта паровозов

Выберите вашу станцию:

| Москва | Карымская | Рузаевка | Сургут |

| Восточно-Сибирская ж.д. | Могоча | Самара | Тюмень |

| Братск | Чернышевск | Сызрань | Северная ж.д. |

| Иркутск | Чита | Ульяновск | Архангельск |

| Северобайкальск | Западно-Сибирская ж.д. | Уфа | Вологда |

| Тайшет | Барабинск | Московская ж.д. | Воркута |

| Улан-Удэ | Барнаул | Брянск | Коноша I |

| Усть-Илимск | Карасук | Курск | Котлас |

| Горьковская ж.д. | Кемерово | Орел | Сосногорск |

| Арзамас-2 | Новосибирск | Рязань | Ярославль |

| Владимир | Омск | Смоленск | Северо – Кавказская ж.д. |

| Ижевск | Тайга | Тула | Кавказская |

| Йошкар-Ола | Томск | Октябрьская ж.д. | Краснодар |

| Казань | Калининградская ж.д. | Бологое | Лихая |

| Красный Узел | Багратионовск | Волховстрой | Махачкала |

| Муром | Балтийск | Мурманск | Мин. Воды |

| Н. Новгород | Калининград | Петрозаводск | Новороссийск |

| Чебоксары | Краснознаменск | Псков | Ростов |

| Дальневосточная ж.д. | Нестеров | Ржев | Туапсе |

| Биробиджан | Советск | С-Петербург | Юго-Восточная ж.д. |

| Владивосток | Черняховск | Тверь | Белгород |

| Комсомольск-на-Амуре | Красноярская ж.д. | Приволжская ж.д. | Воронеж |

| Находка | Абакан | Астрахань | Елец |

| Новый Ургал | Аскиз | Волгоград | Лиски |

| Ноглики | Ачинск-1 | Ершов | Россошь |

| Советская Гавань | Дивногорск | Пугачевск | Ст. Оскол |

| Тында | Карабула | Саратов | Тамбов |

| Уссурийск | Красноярск | Сенная | Южно-Уральская ж.д. |

| Хабаровск | Решоты | Свердловская ж.д. | Карталы |

| Южно-Сахалинск | Саянская | Богданович | Курган |

| Забайкальская ж.д. | Тигей | Екатеринбург | Оренбург |

| Белогорск | Уяр | Каменск-Уральский | Орск |

| Благовещенск | Куйбышевская ж.д. | Нижний Тагил | Петропавловск |

| Забайкальск | Пенза | Пермь | Челябинск-Главный |

Паровозные депо

С началом эксплуатации железных дорог появляются и первые здания для обслуживания локомотивов и вагонов (французское слово depot обозначает буквально склад, хранилище). Это были простые деревянные сараи, в которых почти не было никакого оборудования.

В России первое депо было сооружено для Царскосельской железной дороги. С началом строительства Николаевской железной дороги депо начали строиться вдоль всей этой линии. В зависимости от сложности профиля участка паровозные депо строились на расстоянии от 50 до 100 км друг от друга. На линии Петербург – Москва паровозные депо располагались через одно: одно основное, одно оборотное. Количество паровозных стойл в депо определялось исходя из предполагаемых размеров движения по участку. Первоначально в паровозных депо также ремонтировались и вагоны, однако уже через 5-10 лет после начала функционирования железных дорог вагонные депо и мастерские выделились в самостоятельные предприятия.

Депо строилось на крупных станциях, там, где формировались и отправлялись в дорогу грузовые и пассажирские поезда. Если какая-то станция становилась узловой, то либо сразу, либо со временем там появлялось депо. При депо образовывался целый посёлок. Там жили и инженеры-специалисты, и ремонтники, и паровозные бригады.

Уже в самых первых депо имелось несложное оборудование. В депо обязательно была кузница, а также простейший станочный парк: токарный станок, фрезерный и строгальный, сверлильный и наждачный. До внедрения электромоторов все эти станки имели ременный привод от паровых машин. Станки были довольно примитивными. Большую роль играло умение мастеров работать с металлом. Чтобы заливать подшипники скольжения в каждом депо был заливочный участок. Работали в депо и с чугунным литьём, правда, это было далеко не в каждом депо.

За свою историю локомотивные депо имели много вариантов планировки зданий цехов. Так, первые локомотивные депо, построенные на линии Петербург – Москва, имели круглые в плане паровозные сараи.

Внутрь этого здания вёл один путь – тоннель. Паровоз заезжал на него и попадал на поворотный круг. С помощью этого круга паровоз разворачивали и ставили на свободное стойло, где его могли обслужить, осмотреть ответственные узлы и детали, произвести ремонт. Оборотные депо могли и вовсе не иметь здания для паровозов – хватало поворотного круга или треугольника, а также экипировочных устройств.

Круглое паровозное здание

Внутренний вид паровозного здания

Паровозное депо станции Любань

Общий вид станции Клин

При строительстве Николаевской железной дороге был заложен принцип типизации строений, в том числе и депо. Вся дорога от Санкт-Петербурга до Москвы была разделена на 8 тяговых плеч, на границах каждого тягового плеча строилось депо, причём одно депо было коренное (т.е. к нему паровозы были приписаны, там они и ремонтировались), а следующее – оборотное (в нём паровоз разворачивали на круге или треугольнике, экипировали водой и топливом и после отдыха бригады отправляли с попутным поездом в обратный путь.

Общий вид станции Тверь

Сами здания депо проектировались выдающимися архитекторами того времени Константином Тоном и Рудольфом Желязевичем. В этой связи нельзя не упомянуть, что большинство промежуточных станций, павильонов и вспомогательных сооружений Николаевской железной дороги были построены по типовым проектам. Поэтому Николаевская железная дорога (ныне – Октябрьская) является единым историческим и архитектурным ансамблем. Архитекторам при работе над проектом приходилось сочетать в себе талант и интуицию с необходимыми инженерными знаниями.

Паровозное депо С.-Петербурга

В С.-Петербурге проект «круглого здания для хранения локомотивной машины», он же – «дом для паровой машины», «локомотивное здание с поворотным кругом», «локомотивное здание», «дом для запасной локомотивы», «круглое паровозное здание» – был утверждён 16 июня 1845 года, в соответствии с распространенной в то время в Америке круглой схемой (круглое депо).

Депо было построено в виде круглого кирпичного здания с внешним диаметром 64 м, в центре здания находился поворотный круг диаметром 13 м. Над поворотным кругом возвышался огромный застеклённый купол со световым фонарём наверху и окнами по бокам. Для депо было сооружено отдельное устройство для забора воды. В самом депо была маленькая ремонтная мастерская. Там обычно работали два слесаря-инструментальщика.

Депо имело стойла на 18 паровозов, имеющее, кроме того 4 сквозных выезда. Движение паровозов совершалось «посредством поворотной рамы в середине здания, над которым возвышался купол в 15 саженей (32 метра)». По легенде, царь, остановившись на платформе и указав на депо, воскликнул: «С’est un Panteon! С’est un Тemple!» (Это пантеон! Это храм!)

В дореволюционные годы, приезжая в депо, машинисты ставили свой паровоз «в очередь» до следующего паровоза. В круглых зданиях стойла были малы даже для тогдашних паровозов.

В Москве депо располагалось не на ровной площадке, а на высоком берегу Красного пруда, поэтому в его типовой проект пришлось вносить изменения. При депо не был построен корпус для механических мастерских и устройств водоснабжения паровозов – его построили в другом месте. Поэтому рядом с депо возвели массивную водонапорную башню, объединённую вместе с ним в архитектурный ансамбль множеством общих деталей – сдвоенными арочными окнами на фасадах, фигурными кирпичными карнизами. Архитектура депо и башни ассоциируется с крепостью или замком, и это объяснимо – зарождавшийся русский железнодорожный стиль искал аналоги в известной крепостной и церковной архитектуре. Большое значение в архитектуре фасадов имеют пропорции и характер заполнения оконных и дверных проемов. Например, в архитектуре фасада депо существенными композиционными элементами являются въездные ворота – их форма, рисунок и цвет. Это относится и к часто расположенным дверям из склада на рампу.

Паровозное депо и водоемное здание ст. Москва

Депо представляет собой круглое в плане здание, разделённое на 20 секторов (стойла) длиной около 15 м. Две секции были сквозными и использовались для въезда паровозов в здание депо и для проезда в мастерские. Остальные 18 были тупиковыми и служили для ремонта и обслуживания стоящих в них паровозов. Все стойла перекрывались кирпичными сводами с трубами для отвода паровозного дыма. Во внутреннем дворе здания находился поворотный круг, служивший для разворачивания паровозов и направления их в нужное стойло или на выезд из депо. В первые 20 лет работы депо поворотный круг был деревянным, позже его заменили металлическим. Для защиты круга от дождя и снега над внутренним двором был устроен лёгкий металлический купол.

Сочетание трёх высотных доминант – купола депо, водонапорной башни и часовой башни вокзала, расположенных на берегу водоёма – создало поразительный архитектурно-природный комплекс, запечатлённый во множестве произведений середины XIX века.

Круговое депо в Москве – единственная из служебных построек Петербурго-Московской железной дороги, подробно описанная в путеводителе 1853 года.

В конце 1860-х годов, в связи с увеличением мощности и габаритов локомотивов, все круглые депо Николаевской железной дороги были модернизированы. Паровозные стойла удлинили за счет наружной пристройки в виде третьей концентрической стены.

Разрез круглого паровозного здания после удлинения стойл

Часть наиболее крупных депо имели прямоугольную пристройку для «большого ремонта» паровозов. На территории депо располагались водонапорное здание и топливный склад. Техническое оснащение малых депо было несложным: прямоугольный сарай на четыре паровоза, деповские пути, водокачка и дровяной склад.

Внутри круглого паровозного сарая

Капитальный ремонт паровозов и вагонов выполнялся в главных мастерских, имевшихся почти на каждой дороге. На некоторых дорогах главные мастерские, помимо ремонта, выполняли и постройку нового подвижного состава. В таком виде система организации тягового хозяйства, в основном, сохранялась до начала Первой мировой войны.

Паровозное депо, ст. Двинск

Кроме основных и оборотных депо, на перегонах между ними устраивали резервные паровозные сараи, обыкновенно на одно или два стойла каждый, с небольшим теплым помещением для дежурной паровозной прислуги. Паровозные сараи делали прямоугольными, круглыми (ротонды) и дугообразными. Из прямоугольных сараев паровозы имели выход по стрелкам или с использованием передвижных тележек; из круглых – с помощью поворотных кругов, помещаемых в центре здания; из сараев, выполненных по дуге, – с помощью стрелок или кругов. Каждая форма паровозных сараев имела свои преимущества и неудобства.

Станция Малая Вишера

В экономическом отношении самыми выгодными были промежуточные сараи с выходом паровозов по стрелкам.

Общий вид станции Окуловка

Вид внутри депо Окуловка

Постепенно стало понятно, что круглые здания депо строить невыгодно. Паровозы строились всё более мощные, более длинные, поместить их в круглое здание было всё труднее, так как рос диаметр круглого депо, увеличивался размер ферм, на которых держалась крыша. Конструкция здания не обеспечивала дымоудаления, кроме того, изменялся паровозный парк, паровозы становились длиннее, из-за этого размеры поворотного круга и здания в целом становились больше, перекрыть это здание одной крышей не представлялось возможным.

Депо станции Подмосковная

Главное депо Псковско-Рижской железной дороги

Мастерские Псковско-Рижской железной дороги

Было найдено простое решение: кольцо депо разомкнули, и из круглого оно превратилось в веерное. Поворотный круг сохранился и там. Правда, совсем маленькие депо, где имелось всего 3-4 стойла, строили с веерным зданием, но без круга – паровозы заезжали на стойло по стрелочной улице, а разворачивали их на треугольнике.

План веерного паровозного здания Рязано-Уральской дороги

Однако в круглом по форме здании веерного депо плохо было размещать мастерские и цеха. Деть их попросту было негде – всё пространство занимали поставленные на стойло паровозы. Естественная освещённость на канавах веерного депо была низкой.

Депо на станции Новохоперск Юго-Восточных железных дорог

С увеличением размеров паровозов изменились также типы и размеры паровозных зданий. Круглые депо с длиной стойл 15 м, построенные на Николаевской, Петербурго-Варшавской и Харьково-Николаевской железных дорогах, не получили дальнейшего распространения и уступили место полукруглым и прямоугольным зданиям. Первое полукруглое здание было построено на станции Санкт-Петербург Петергофской железной дороги в 1858 году.

Общий вид станции Ржев

В 80-х годах XIX века широкое распространение получили здания веерного типа с радиусом от 47 до 75 м с центральным поворотным кругом и отдельными пристройками для мастерских.

План веерного паровозного здания на ст. Москва

Веерное паровозное депо на ст.Москва

В 1910 году начали строить веерные здания без поворотного круга, который был существенным недостатком зданий этого типа, поскольку мощность ввода и вывода локомотивов зависела от технического состояния поворотного круга.

Дальнейшим развитием типов локомотивных зданий, сочетавших в себе преимущества веерных и прямоугольных, явились здания ступенчатого типа (кремальерные депо). Первое такое здание было построено по проекту русского инженера Г. Красина в 1903 году на Рязано-Уральской железной дороге. Несомненные преимущества этого типа здания обеспечили ему в последующие годы наибольшее распространение, как наиболее экономичные.

При каждом депо были оборудованы малые мастерские для выполнения преимущественно мелкого ремонта подвижного состава, приписанного или временно находящегося в данном депо; более же значительный ремонт паровозов и вагонов в мастерских при депо выполняли ограниченно, в соответствии с имеющимися механическими средствами и свободной рабочей силой. Для значительного ремонта подвижного состава, а также других механических работ на каждой дороге были устроены одна или несколько больших мастерских.

Депо станции Екатеринбург

Депо с прямоугольной планировкой были наиболее распространены на дорогах Сибири и Дальнего Востока. Данный тип депо представлял собой длинное прямоугольное здание с продольно расположенными двумя или тремя путями, на которых один за другим устанавливались паровозы. Мастерские пристраивали к одной из боковых стен. Прямоугольные депо строили тупиковыми или со сквозными путями. Длина здания обычно допускала постановку двух, реже – одного паровоза. При больших объемах эксплуатационной работы, требующих одновременной постановки в депо большого количества паровозов, необходимо было строить несколько таких зданий, поэтому естественным развитием типов депо, которые сочетали бы в себе положительные качества веерных и прямоугольных депо, явилось создание депо ступенчатого типа, в котором прямоугольные здания располагали по диагонали относительно друг друга так, что концы смежных зданий заходили друг за друга по продольному направлению для образования технологических проходов.

В прямоугольном депо ступенчатого типа легче было делать манёвры, легче разместить вспомогательные цеха и участки, легче при необходимости построить пристройку, удлинив одну из ремонтных позиций или получив место для нового станка или моечной машины. Естественная освещённость в таком депо была гораздо выше. Правда есть у таких зданий и минус – большая поверхность стен (а значит большие затраты при строительстве и расходы на отопление) и большая протяжённость транспортных путей внутри депо.

Депо такого типа почти полностью сохранились и после незначительной реконструкции были приспособлены для эксплуатации тепловозов и электровозов.

Здания прямоугольных и ступенчатых депо, построенные в конце 19-го и начале 20-го века, имеют много общего с веерными депо, построенными в тот же период, – конструктивное исполнение стен, кирпичная кладка, архитектурные детали, ворота, окна, дымовытяжные трубы и др.

Главное депо станции Рига

В случае, если в депо отсутствует поворотный круг, разворот локомотивов осуществляется на поворотном треугольнике. При этом часть или все сооружения на территории депо оказываются внутри этого треугольника.

Высота помещений депо такова, чтобы внутрь мог свободно въехать локомотив (высота современных около пяти метров), а поверху должна свободно проходить кран-балка. Существуют позиции, на которых паровоз или тепловоз поднимают на домкратах – кран должен пройти с подвешенным грузом и поверх такого, поднятого локомотива. Таким образом, высота цехов составляет 9-12 метров. Внутри здания депо, для экономии места, некоторые мастерские или отделения (с лёгким оборудованием) помещаются на втором ярусе, на так называемом балконе.

Дополнительные деповские устройства и станки

Депо, естественно, требовало наличия большого перечня обязательных устройств. Кроме поворотного круга становится почти обязательным иметь поворотный треугольник, ведь круг может стать на ремонт, а паровозы нужно разворачивать часто. Паровозам требовалось снабжение топливом и водой – поэтому на территории депо появляются склады топлива и водоёмные здания. Для локомотивов требуется песок для предотвращения боксования, значит в депо есть пескосушилка, склад сухого песка и устройства экипировки песком локомотивов.

Время от времени паровозам требовалось для восстановления формы поверхности катания колеса обтачивать колёсные пары. Причём для того, чтобы обточить колёсную пару, её требовалось выкатить из-под паровоза. Поэтому в депо появились специализированные стойла со скатоопускными канавами и уникальные токарные станки, которые могли обтачивать большие колёсные пары (у пассажирских паровозов их диаметр достигал 2300 мм).

Неисправные паровозы в ожидании ремонта, а также исправные, в ожидании поезда, требовалось где-то располагать, поэтому в депо появляются пути для отстоя локомотивов. Кроме того, в депо паровозы чистили от золы, шлака, изгари из дымовой коробки – для этого были отведены специальные пути. В общем, депо окружало множество путей с большим количеством стрелочных постов и стрелок.

Общий вид мастерских ст. Оренбург

В паровозном депо обязательно имелся свой паровой кран, часто не один. Этим краном депо с помощью грейферного ковша разгружало и загружало уголь, песок и другие поступающие в депо грузы.

Все сооружения локомотивного хозяйства располагались на территории станции в определенном порядке, обеспечивающем наиболее прямое следование локомотива при выполнении экипировочных операций – снабжение песком, смазочными материалами, топливом, водой, наружной обмывки, осмотра, а, при необходимости, и поворота локомотива. Для экипировки локомотива устанавливались специальные устройства, которые находились на территории локомотивного депо или на приемоотправочных путях станций. Экипировочные устройства, как и все железнодорожное хозяйство, за время своего существования неоднократно подвергались коренной реконструкции.

Конструкции устройств для снабжения топливом зависели от типа локомотива и вида топлива. Для загрузки угля в тендер паровоза применялось много различных устройств, поэтому рассмотрим наиболее характерные из них. Простейшее устройство для подачи угля – журавль, смонтированный на опоре стояка гидроколонны, – имело большое распространение на железных дорогах дореволюционной России.

С введением мощных паровозов, берущих в тендер большой запас угля, потребовалась механизация погрузки топлива. В довоенный период в крупных паровозных депо были установлены углеподающие эстакады, на которых процесс загрузки был полностью механизирован.

Для снабжения паровозов нефтью (при нефтяном отоплении) в пунктах экипировки устанавливали раздаточные баки цилиндрической формы с одной или несколькими сливными трубами. Иногда нефтераздаточные баки устанавливали внутри кирпичного здания. На складах топлива для хранения запасов нефти и дизельного топлива устанавливали цилиндрические металлические резервуары-нефтехранилища.

При отоплении паровозов дровами подача их в большинстве случаев производилась вручную с земли. Для облегчения этой работы иногда на уровне борта тендера устраивали деревянные эстакады-помосты, на которые на тачках или возах подавали дрова.

Общий вид депо Минеральные Воды Ростово-Владикавказской железной дороги

Во избежание боксования локомотива при трогании с места на обледеневших, замазученных, влажных рельсах и т.п. на локомотивах имеются устройства для подачи песка под колеса – песочницы. Мелкий сухой песок подают на локомотивы чаще всего через пескораздаточные бункера.

Мастерские депо ст. Челябинск

Для заправки паровозов водой на пунктах экипировки паровозов вместо раздаточных колонок устанавливались гидроколонны и сооружались специальные устройства водоснабжения – водонапорные башни.

Существует много разновидностей водонапорных башен. В конце прошлого столетия большое распространение получили кирпичные водонапорные башни с деревянной верхней частью – шатром.

Водоемная башня на станции Волоколамск на 2 бака

Высокий восьмигранный нижний ярус с лицевой кирпичной кладкой несет более широкий деревянный объем под пологой восьмискатной кровлей с маленьким барабанчиком. Особенно интересен в облике башни своеобразный закрытый балкон. Его мощную кирпичную консоль поддерживали две ступенчатые арочки. Помещенный на основной грани, над арочным входом в сооружение, он служил площадкой перед обходной галереей вокруг металлического резервуара для воды, спрятанного в деревянном объеме.

| |

| Водоемное здание ст. Митава | Водоемное здание на ст. Гонжа Дальневосточной дороги |

| .jpg) |

| Водоемное здание на ст. Абдулино | Водоемное здание станции Никитовка Курско-Харьково-Азовской железной дороги |

|  |

| Водоемное здание Псковско-Рижской дороги | Водоемное здание на Транссибе |

| |

| Водоемное здание станции Черкизово | Водоемное здание станции Серебряный Бор |

Бόльшим разнообразием отличались водоподъемные здания (насосные станции). Расположенные подчас в нескольких километрах от железной дороги на берегу реки, у водозабора, они были неразрывно связаны со станцией не только функционально, но и стилистически. Все водоподъемные здания линии строились по одной структурной схеме: к одноэтажному кирпичному объему, в котором располагался машинный зал с паровым двигателем и насосом, примыкала небольшая деревянная постройка, где находилась квартира машиниста, обслуживающего эти механизмы.

Кроме гидроколонн, в начале столетия на русских железных дорогах некоторое распространение получили настенные краны, представляющие собой прикрепленную к стене водонапорной башни трубу, сделанную по типу хобота гидроколонны и поворачивающуюся в горизонтальной или вертикальной плоскости. Водонапорные башни с настенными кранами располагали в непосредственной близости от станционных путей.

В пунктах оборота паровозов сооружали поворотные устройства – поворотные круги, треугольники, петли. На поворотной петле можно повернуть не только одиночный локомотив, но и поезд. Поворотные круги занимают небольшую площадь, но довольно сложны по конструкции.

Поворотный круг в депо Муром

Поворотный круг может служить не только для поворота, но и для постановки локомотивов в стойла веерного депо. Поворотный круг представляет собой ферму, помещенную в котловане и вращающуюся вокруг вертикальной оси на 360°; на эту ферму устанавливают локомотив и поворачивают на любой угол. По конструкции фермы поворотные круги различают на круги с ездой понизу и с ездой поверху. Поворотный круг опирается на среднюю поворотную опору и на две кольцевые опоры, выполненные в виде катков, опирающихся на круговой рельс, уложенный в котловане круга. Круги небольшого диаметра поворачивали вручную. Для облегчения и ускорения поворота круги диаметром более 18 м делали с электроприводом.

Для выполнения задач, стоящих перед локомотивным депо, предусматриваются следующие обустройства на его территории:

- административно-бытовой корпус;

- дом отдыха локомотивных бригад (для межрейсового отдыха членов локомотивных бригад).

Кроме вышеперечисленных зданий и обустройств в локомотивных депо также могут быть расположены: котельные, очистные сооружения, пункты обмывки локомотивов и другие производственные объекты.

Депо на станции Ярославль

1. Большая энциклопедия транспорта. Под редакцией Н.С.Конарева, М.2003

2. Е. Щёболева Архитектурные ансамбли станций Северной железной дороги (1860 – 1910-е гг.)

3. Б.Гуров Локомотивное депо «Тверь» — от первого субботника к скоростям всм

Источник