- Оценка эффективности капитального ремонта оборудования

- Экономическая эффективность методов технического обслуживания и ремонта

- Оптимизация деятельности ремонтной службы как необходимое условие операционной эффективности

- Текущая ситуация в области управления техническим обслуживанием и ремонтом

- Предложения по организации системы управления ТОиР

- Базовые элементы модели

- Вспомогательные элементы модели

- Заключение

Оценка эффективности капитального ремонта оборудования

Эмпирические формулы для определения продолжительности ремонтного цикла, составленные на основе обобщенного опыта эксплуатации и статистических данных, вполне приемлемы для практических оценок. Однако в каждом конкретном случае вопрос о выводе оборудования в ремонт должен решаться по результатам экспертизы его технического состояния, оценки эффективности и целесообразности ремонта.

Текущие ремонты практически не влияют на рыночную стоимость оборудования, они поддерживают заданную продолжительность ремонтного цикла. Капитальный ремонт непосредственно влияет на рыночную стоимость оборудования, поэтому необходимо оценить эффективность и целесообразность этого ремонта с позиций изменения рыночной стоимости оборудования.

Применяемая в статистике аналитическая оценка износа исходит только из фактора возраста и не учитывает реального состояния конкретного оборудования. Считается, что объект, отработавший 50…60% своего срока службы (примерное время, когда требуется капитальный ремонт), характеризуется аналитическим износом

25…35%. Приведенные цифры имеют среднестатистическое значение и не относятся к конкретному состоянию оборудования (до или после капитального ремонта), не учитывают изменения его стоимости.

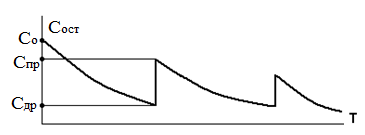

Стоимостный подход позволяет ответить на вопрос: выгоден или не выгоден капитальный ремонт. Как любой бизнес-проект, капитальный ремонт характеризуется затратами и результатом. Экономический результат ремонта заключается в повышении рыночной остаточной стоимости оборудования. Динамика изменения этой стоимости от продолжительности эксплуатации показана на рис. 3.1.

Рис.3.1. Изменение остаточной стоимости оборудования при его эксплуатации

В результате капитального ремонта остаточная стоимость увеличивается, но не достигает первоначального значения Со, так как всегда имеет место неустранимый износ. Экономический результат ремонта равен разности стоимости оборудования после ремонта и стоимости этого оборудования до ремонта Спр — Сдр.

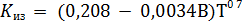

Для оценки стоимости оборудования до и после ремонта воспользуемся эмпирической формулой для расчета коэффициента физического износа (журнал «Оборудование: рынок, предложение, цены», №3, 2000 г.)

где В – оценка технического состояния оборудования по 50-балльной шкале; Т – хронологический возраст оборудования в годах.

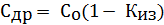

Остаточная стоимость оборудования до капитального ремонта составляет

где Со – первоначальная стоимость оборудования.

Остаточная стоимость оборудования после капитального ремонта

Спр может быть оценена в результате маркетинговых исследований или по выражениям (3.26) и (3.27) при достаточно высокой оценке технического состояния (В = 45…50).

Затраты на ремонт Зр включают в себя стоимость материалов и запасных частей, технологической энергии (на сварку, резку, термообработку), заработную плату ремонтного персонала с начислениями, накладные расходы. Калькуляцию затрат на ремонт можно выполнить, используя нормативы затрат, предусмотренные системой ППР.

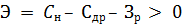

Альтернативой ремонту является покупка нового оборудования, стоимость которого составляет Сн. Выгодность капитального ремонта выражается в положительности экономического эффекта

Если старое оборудование невозможно продать по остаточной стоимости, вместо стоимости до капитального ремонта следует принять утилизационную стоимость оборудования Су. Тогда условие выгодности капитального ремонта приобретает вид

Таким образом, оценка стоимости оборудования до и после ремонта в сопоставлении с затратами на его проведение дает возможность оценить эффективность и целесообразность ремонта.

В качестве примера оценим эффективность капитального ремонта трансформатора ТМ-1000/10 с хронологическим возрастом 10…12 лет и техническим состоянием, оцениваемым в 20, 30 и 40 баллов. Стоимость нового трансформатора составляет 200000 руб. Стоимость трансформатора такого же возраста, но в отличном состоянии (В=45…50) в соответствии с (3.28) и (3.29) составляет 160000 руб. Стоимость ремонта зависит от его сложности:

— 30000 руб. ремонт без замены обмоток;

— 90000 руб. ремонт с частичной сменой обмоток;

— 150000 руб ремонт с полной сменой обмоток.

Расчет эффективности капитального ремонта трансформатора сведен в табл. 3.2. Видно, что капитальный ремонт трансформатора при техническом состоянии, оцениваемом в 20 баллов и требующем ремонта с полной сменой обмоток, не эффективен.

Расчета эффективности капитального ремонта трансформатора Таблица 3.2

| В | Киз | Сдр | Спр | Сн | Зр | Э |

| 0,75 | -4000 | |||||

| 0,57 | ||||||

| 0,39 |

Таким образом, оценка стоимости оборудования до и после капитального ремонта в сопоставлении с затратами на его проведение делает возможным принять обоснованное управленческое решение в отношении эффективности ремонта оборудования.

Правильная постановка ремонтного дела на предприятии является крайне важной задачей обеспечения бесперебойной работы и сохранности оборудования. В процессе работы оборудования его отдельные части изнашиваются, т. е. постепенно теряют свои механические или электрические свойства, которые необходимы для нормальной работы. Например, при вращении вала электродвигателя в подшипнике стирается поверхность вала, загрязняется масло в подшипнике, в результате капли смазочных масел попадают на изоляцию обмоток в нагретом состоянии и постепенно разрушают ее. Во многих аппаратах, осуществляющих включение и отключение (рубильники, контакторы, магнитные пускатели и др.), обгорают и наплавляются токоведущие контакты, в связи с чем увеличивается их переходное сопротивление, что в свою очередь влечет к перегреву контактного соединения. Своевременное проведение профилактических осмотров и чисток позволяет обеспечить продолжительную работу электрооборудования и сетей без ремонта. Периодические профилактические испытания, а также изучение наблюдений за работой оборудования помогают установить наиболее оптимальные сроки ремонтов оборудования и таким образом продлевают сроки эксплуатации оборудования без замены его новым. Периодический ремонт, имеющий профилактическое назначение, выполняется по заранее устанавливаемым планам и графикам и называется планово-предупредительным ремонтом (ППР), который разделяется на текущий и капитальный.

Текущий ремонт предусматривает небольшие по объему работы, выполняемые без разбора основных узлов оборудования, например: очистка от грязи и пыли, устранение мелких неисправностей (промывка подшипников и замена масла, очистка контактов магнитных пускателей от копоти и наплавления, смена щеток на коллекторе и контактных кольцах и т. п.). Текущий ремонт, как правило, выполняет персонал обслуживания, а затраты на производство текущих ремонтов относятся на себестоимость продукции, выпускаемой предприятием. Капитальный ремонт предусматривает разборку и частичную замену отдельных узлов оборудования, например замену сильно изношенных обмоток двигателя, вкладышей в подшипниках кольцевой смазки или шарикоподшипников, проточку коллектора и контактных колец, ремонт трансформаторов с выемкой его активной части и т. п. Затраты по капитальному ремонту не включаются в состав себестоимости продукции и производятся за счет специальных ассигнований на капитальный ремонт, планируемых и отпускаемых предприятию его вышестоящей организацией из общих государственных фондов капитального ремонта.

Для производства капитальных ремонтов предприятия обычно организуют ремонтные цехи с необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами-ремонтниками. Для повышения эффективности капитальных ремонтов (улучшения его качества при одновременном снижении затрат и ускорения сроков проведения ремонтов) в нашей стране в различных отраслях народного хозяйства создается и развивается система централизованного ремонта на специальных ремонтных заводах. В системе Министерства электропромышленности СССР имеется Главное управление по ремонту электрооборудования, располагающее сетью специализированных заводов, обслуживающих капитальным ремонтом все отрасли народного хозяйства.

В зависимости от масштабов предприятия определяется размер и оснастка оборудованием его электроремонтного цеха. На крупных предприятиях электроремонтный цех располагает всем необходимым оборудованием для производства капитального ремонта: станочный парк, сварочное оборудование, маслохозяйство, мостовые и автомобильные краны, контрольно-измерительная аппаратура и испытательные станции (стенды). Если объем капитального ремонта не обеспечивает надлежащей загрузки собственного парка станков в электроремонтном цехе, отдельные виды станочных работ выполняют в основных цехах этого предприятия или по кооперации с другими предприятиями. Капитальному ремонту всех видов оборудования предшествует его дефектация — разборка, очистка, промывка, составление ведомости выявленных дефектов и составление сметы на капитальный ремонт. После капитального ремонта оборудование принимает персонал обслуживания электроустановок в таком же порядке, как и после монтажа нового оборудования. При этом Правила технической эксплуатации устанавливают пониженные нормативы на приемку и испытания после капитального ремонта по сравнению с требованиями к приемке вновь смонтированного оборудования. Требования ПТЭ при приемке в эксплуатацию наиболее распространенного вида электрооборудования — электродвигателей переменного тока приведены в § 27. Вопросы ремонта электрооборудования и способы его выполнения подробно изложены в книге В. Б. Атабекова «Ремонтэлектро- оборудования ромышленных предприятий» (М., «Высшая школа», 1974).

Дата добавления: 2016-01-03 ; просмотров: 4216 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Экономическая эффективность методов технического обслуживания и ремонта

Эффективность совершенствования организационных процессов обслуживания устройств автоматики, телемеханики и связи определяется улучшением натуральных показателей, характеризующих влияние рассматриваемых мероприятий на работу предприятия: повышение надёжности (безотказность, ремонтопригодность, долговечность, увеличение срока службы), производительность, скорость, удельный расход топливно-энергетических ресурсов, численный состав и структура контингента.

Решение стратегических задач развития предприятий сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи невозможно без нового представления о том, как должен работать персонал. Современные подходы для обеспечения стратегического соответствия персонала тем задачам, решать которые ему предстоит, следующие: определение технологической численности работников исходя из фактических объёмов работы с безусловным выполнением технологии производства работ; осуществление непрерывного контроля производства работ и оперативной оценки качества её выполнения; стимулирование качественного труда всех работников.

Создание конкурентоспособного производства предполагает массовое проявление созидательной энергии рационализаторов и изобретателей, заинтересованности в экономическом прогрессе. При этом особое внимание уделяется совершенствованию организации производства и труда предприятия.

Построение «дерева целей»

Работа ведётся в три этапа: на первом бригада обсуждает и намечает основные пути достижения главной цели; на втором каждый из членов бригады прорабатывает своё направление при построении соответствующей ветви; на третьем все проработки обсуждаются бригадой, вносятся корректировки и строится общее «дерево».

Примерные главные цели: повышение надёжности работы устройств автоматики, телемеханики и связи, сокращение текучести кадров, повышение прибыльности работы дистанции.

Для проектирования системы управления применяется функционально-целевой анализ. Его основная идея – тщательно сформулировать конечную цель системы и затем разложить её на подцели, функции или работы.

Одним из методов упорядочения и конкретизации целей является метод, получивший название «дерево целей», представляющее собой графическое изображение связи между целями и средствами их достижения.

Строится оно по принципу дедуктивной логики и позволяет представить полную картину взаимосвязей будущих событий или действий вплоть до получения перечня конкретных задач и информации об их относительной важности. Кроме того, «дерево» обеспечивает работу по доведению целей до непосредственных исполнителей путём построения соответствия между организационной структурой и структурой целей.

«Дерево» состоит из целей нескольких уровней, представленных в виде иерархий: генеральная цель – подцели 1-го уровня (главные цели) – подцели 2-го уровня и т. д.

Для достижения соответствующей цели необходимо реализовать цели более низкого уровня, являющиеся средством по отношению к рассматриваемой цели.

Для декомпозиции (расчленения главной цели на более мелкие) необходимо чётко представлять, от чего зависит её достижение. Следует знать также основные правила декомпозиции при функционально-целевом анализе:

— разложение сложной цели на составляющие её подцели и условия;

— разложение целей по этапам управленческого цикла;

— разложение целей по этапам экономического цикла;

— разложение целей по уровням субъектов управления.

Разложение целей осуществляют до тех пор, пока целями последнего уровня не окажутся работы, соответствующие следующим двум признакам:

1) каждую из них можно поручить одному структурному подразделению;

2) степень выполнения каждой работы или её количество можно измерить каким-либо показателем (критерием).

На этом построение «дерева целей» заканчивается. Составлять его рекомендуется экспертными методами, например «мозговым штурмом», когда к работе привлекается коллектив экспертов, имеющих разносторонний опыт и знания.

Источник

Оптимизация деятельности ремонтной службы как необходимое условие операционной эффективности

По результатам проектов оптимизации, проведенных «Делойтом» в мире и СНГ, были выявлены ключевые проблемы в области технического обслуживания и ремонта, а также разработана модель оптимизации ремонтной службы для повышения эффективности работы.

Основные проблемы включают в себя как экономические (неэффективное расходование средств), так и производственные (увеличение сроков простоев оборудования). В свою очередь, причины носят либо организационный (неэффективные бизнес-процессы), либо методологический (отсутствие дифференцированных подходов к оборудованию) характер.

Текущая ситуация в области управления техническим обслуживанием и ремонтом

В условиях высокой неопределенности перед российскими предприятиями остро стоит вопрос повышения операционной эффективности. Техническое обслуживание и ремонт (далее – ТОиР) традиционно являются «черной дырой» для бюджета, при этом текущий уровень износа оборудования в промышленности в РФ превышает 60%.

Советская система ТОиР имела целью обеспечить выпуск продукции в требуемых объемах без учета затрат. В условиях рыночной экономики данная схема не обеспечивает конкурентоспособности продукции на мировых рынках. На смену советской системе пришла тактика минимальных расходов: работа оборудования «на отказ», минимизация запасов и ресурсов для ТОиР. Ускоряющиеся процессы устаревания оборудования в отрасли не позволяют продолжить сокращение затрат на ТОиР по аналогичной схеме. Сложившаяся система управления ТОиР приводит к неэффективному расходованию выделяемых средств, а именно не позволяет трансформировать затраты в производственные показатели по выпуску продукции.

В ходе реализации проектов по оптимизации операционной деятельности международных и российских компаний были выявлены следующие проблемные области в системе управления ТОиР и при выполнении отдельных работ:

1. Отсутствует стандартизованный подход к приоритизации проведения ТОиР на оборудовании.

Решения по выполнению работ на конкретном оборудовании принимаются специалистами по факту отказа/выявления неисправности на совещаниях с участием большого количества специалистов. Данный процесс является неформализованным и трудоемким при одновременном отсутствии гарантий обоснованности принятых решений. Выделение средств основывается только на «экспертном» мнении, которое может кардинально различаться в зависимости от специальности эксперта (механик, электрик, энергетик).

2. Выделение дополнительных средств приводит к увеличению остатков запасных частей и расходов на содержание персонала без значительных изменений надежности оборудования.

Выделение дополнительных средств приводит к следующему эффекту: специалисты в области ТОиР приобретают запасные части, руководствуясь не требованиями текущей ситуации, а желанием обезопасить себя на случай сокращения финансирования. Ведется приобретение дорогих запасных частей, которые могут пригодиться в будущем. Применительно к компании в целом это приводит к увеличению остатков дорогостоящих запасных частей с призрачными шансами их использования в ближайшем будущем.

По аналогичным причинам увеличивается количество сотрудников ремонтной службы: увеличение собственного персонала снижает риски долговременных простоев оборудования за счет возможности значительной концентрации трудовых ресурсов для устранения причин отказа оборудования. При этом целесообразность увеличения персонала для ежедневной работы не рассчитывается и не учитывается.

3. Разделение затрат ТОиР на капитальный ремонт, текущий ремонт и техническое обслуживание часто не имеет практического смысла, но позволяет скрывать затраты.

На российских предприятиях традиционно сложилось разделение затрат на капитальный ремонт, текущий ремонт и техническое обслуживание. Проведенный анализ выявил отсутствие формальных признаков для разделения затрат по указанным видам. При этом техническое обслуживание, вопреки мнению финансовых служб, является наиболее непрозрачной статьей затрат. Перераспределение фактических затрат между указанными видами затрат позволяет манипулировать значениями фактических затрат на ТОиР. Более того, данное разделение позволяет занижать общий фактический бюджет за счет исключения технического обслуживания из бюджета на ремонт.

4. Затраты на содержание собственного персонала не включаются в затраты на ТОиР, что существенно влияет на оценку затратной части.

Выполнение работ собственными силами составляет от 30% до 70% от общего объема работ, при этом затраты на содержание собственного персонала регулярно исключаются из бюджета ТОиР.

5. Сравнительный анализ удельных затрат на ТОиР на единицу продукции не позволяет корректно оценить эффективность работы ремонтной службы.

На размер доли затрат ТОиР в себестоимости тонны продукции влияют следующие показатели: количество переделов в производстве, учет стоимости внутреннего персонала, учет затрат на техническое обслуживание. При создании дополнительных переделов доля затрат на ТОиР возрастает за счет увеличения количества единиц оборудования при неизменном объеме выпуска готовой продукции. Внутренний персонал не всегда выделен в затратах на ТОиР, а значит, общий бюджет может быть существенно занижен. Стоимость технического обслуживания может быть исключена из затрат на ремонт и отнесена на производственные затраты. Несмотря на очевидную цель данного шага, это позволяет скрыть до 50% затрат на ТОиР. На российских предприятиях основные различия связаны с последними двумя факторами. В то же время западные предприятия чаще всего имеют меньшее количество переделов и за счет этого существенно снижают долю затрат на ТОиР в себестоимости.

6. Ценообразование на основе смет является источником непрозрачности и приводит к различиям в учете по отношению к фактической стоимости, объему работ и срокам их проведения.

Сметы являются основой ценообразования на большинстве российских предприятий. Несмотря на «очевидную» прозрачность такой системы, существует ряд ключевых проблем: несоответствие стоимости по смете реальной стоимости работ на рынке, возможность поставки ТМЦ в рамках СМР, невозможность планирования реальных простоев, длительные сроки подготовки смет для нестандартных, в том числе аварийных, работ. Результатом является полная непрозрачность ценообразования: сметы приводят к формированию той стоимости, которая отражает рыночную ситуацию и необходимые сроки проведения работ. Это является следствием негибкости сметной модели ценообразования в условиях рыночной экономики.

7. Детальная регламентация отдельных ремонтных работ не увеличивает общую эффективность.

Ряд предприятий пошли по пути детального описания каждой операции для повышения эффективности выполнения работ и, в дальнейшем, сокращения затрат. Данный подход обусловлен простым переносом модели бережливого производства в область ремонта и технического обслуживания. В то же время ключевым отличием ТОиР применительно к производству является отсутствие стандартного набора работ. Ключевой проблемой оптимизации является выбор перечня работ, требуемых для выполнения производственной программы в условиях бюджетных и временных ограничений. Детальная регламентация не позволяет решить данную проблему. Детальная регламентация необходима при проведении комплексных работ по капитальному ремонту, но она не обладает значительной ценностью для огромного набора работ текущего характера.

8. Решения принимаются централизованно на верхних уровнях руководства с привлечением ограниченного числа специалистов, непосредственно обслуживающих оборудование.

Знания о состоянии оборудования и необходимости его ремонта и обслуживания сосредоточены у сотрудников на уровне мастеров и начальников участков (линейный менеджмент), в то же время все решения принимаются начальниками цехов, либо их заместителями. Для принятия обоснованных решений необходимо привлекать значительное количество сотрудников, что не всегда возможно и снижает оперативность и обоснованность решений. Линейный менеджмент не имеет соответствующего набора полномочий для обеспечения достижения целевых показателей.

9. Недостатки в области коммуникации и совместного планирования между специалистами в области различных дисциплин (механики, электрики, энергетики и пр.) приводят к увеличению простоев оборудования.

Координация различных видов работ осуществляется начальниками цехов. Это не позволяет оперативно и качественно планировать каждую остановку оборудования и вести целенаправленную работу по сокращению простоев. Взаимодействие служб основывается на личных отношениях руководителей, что не позволяет вести целенаправленную работу по увеличению эффективности проведения ТОиР.

Перечисленные выше проблемные области являются общими для многих промышленных предприятий. При этом их выявление может быть затруднено для руководителей высшего звена в связи с тем, что менеджеры среднего уровня предпочитают работать в имеющихся условиях, но не подвергать систему изменениям.

Многое из перечисленного выше не является спецификой российских компаний, а встречается на самых различных предприятиях в Европе и США. Для создания эффективной схемы управления, которая позволит компаниям управлять расходами на ТОиР с учетом рыночной ситуации и потребностей в производстве продукции, «Делойт» разработал систему управления ТОиР на базе ведущих мировых практик.

Предложения по организации системы управления ТОиР

По результатам анализа проблем в области управления ТОиР были сформулированы ключевые требования к целевой модели системы управления:

- Целью системы является выполнение производственного плана в рамках выделенного бюджета ТОиР.

- Ответственность за техническое состояние оборудования должна быть перенесена на уровень линейного менеджмента при одновременном формировании эффективных инструментов контроля за расходованием средств.

- Должен использоваться дифференцированный подход к ТОиР оборудования с учетом его состояния и влияния на финансовые результаты компании.

- Затраты ТОиР должны быть выделены и представлены таким образом, чтобы руководство компании могло принимать на их основе управленческие решения.

- Должен применяться дифференцированный подход к приобретению запасных частей и формированию политики в области запасов.

- Должно быть организовано эффективное взаимодействие между специалистами в области различных дисциплин.

- Планирование сроков и стоимости работ должно осуществляться с использованием реальных и измеримых показателей.

- Работа с подрядчиками должна основываться как на стоимости их услуг, так и на оценке рисков, связанных с их привлечением.

Комплексная система управления ТОиР должна охватывать различные аспекты деятельности компании. При этом базой для формирования данной системы должны служить инновационные подходы к дифференциации оборудования и к формированию организационной структуры ремонтной службы. Вспомогательной частью системы управления ТОиР являются новые процессы бюджетирования, планирования и исполнения работ, шаблоны бюджетов и документов учета, а также методологии управления запасными частями и подрядчиками.

Базовые элементы модели

1. Дифференциация оборудования

Базовым элементом системы управления ТОиР является дифференциация оборудования по техническому состоянию и влиянию на финансовый результат. Дифференциация оборудования необходима для формализованной приоритизации направлений расходования средств, разработки различных подходов к ремонту и обслуживанию оборудования по категориям оборудования. Система приоритизации может быть эффективной только при корректном сравнении единиц оборудования с точки зрения ценности для компании. При оценке и классификации оборудования проблемой является формирование общей картины для предприятия: оборудование, критичное для конкретного участка, может оказаться некритичным для комбината в целом.

Для решения поставленной задачи необходимо использовать метод последовательного сравнения, проведя целый ряд действий от анализа оборудования на уровне отдельных участков до анализа влияния производственных линий на финансовые показатели компании. Также необходимо принять во внимание риски и требования в отношении промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Категория оборудования является основой как для осуществления работ ремонтным персоналом, так и для принятия решений по выделению средств на уровне руководства компании.

2. Организационная структура

Централизация полномочий на уровне начальников цехов и выше приводит к невозможности принимать оперативные решения, а также к активному вовлечению в процесс значительного круга «экспертов». Система управления ТОиР предполагает делегирование прав и обязанностей на уровень линейных менеджеров (мастеров/начальников участков).

Еще одним проблемным вопросом является взаимодействие технологического и ремонтного персонала. Особенно остро эта проблема стоит при выделении ремонтных цехов, однако не стоит полагать, что единый цех для технологического и ремонтного персонала позволит решить эту проблему. В едином цехе проблемы замалчиваются и решаются индивидуально начальником цеха.

Для решения указанных проблем требуется решение, аналогичное применяемым в западных сервисных компаниях: разделение сотрудников, ответственных за взаимодействие с технологическими подразделениями – заказчиками ремонтных работ, и сотрудников, ответственных за выполнение ремонта. При этом сотрудник, ответственный за взаимодействие с производством, должен обладать полномочиями в области распределения бюджета и планирования работ. А исполнитель отвечает за качественное исполнение заказа на работу в соответствии с полученным заданием.

Вспомогательные элементы модели

1. Регламентация процессов в области управления ТОиР

Распространенной проблемой в области управления ТОиР является отсутствие стандартизованных процессов. В рамках реорганизации системы управления ТОиР необходимо проработать следующие основные процессы: годовое планирование и бюджетирование ТОиР, внутригодовое и месячное планирование работ, распределение заданий на проведение работ и контроль за их выполнением, приобретение запасных частей и услуг подрядчиков.

Процессы основываются на новой организационной структуре и проведенной дифференциации (категоризации) оборудования. Целью внедрения новых процессов является оптимизация деятельности сотрудников ремонтной службы и проработка деталей при внедрении новой схемы организации труда.

2. Управление запасными частями

Оптимизация запасов является важной частью управления оборотным капиталом компании и часто имеет потенциал для улучшения. С другой стороны, политика отсутствия запасов несет в себе значительные риски остановки производства на длительный период. Для определения оптимального уровня запасов по позициям необходимо внедрение дифференцированного подхода к управлению запасными частями. Запасные части должны быть дифференцированы на основании их влияния на производственный процесс компании. Данная категоризация основывается на дифференциации оборудования, выполненной в рамках внедрения базовых элементов модели.

Для каждой запасной части в зависимости от ее критичности и сроков поставки необходимо определить соответствующую стратегию в области закупок и поддержания запасов. Например, в отношении критичных запасных частей для оборудования, критичного для производственного процесса и находящегося в неудовлетворительном состоянии, на складе должен присутствовать постоянный запас в объеме, необходимом для минимизации внеплановых простоев производства.

3. Управление подрядчиками

Выбор между аутсорсингом и содержанием внутреннего персонала является решением, которое может предопределить дальнейшее развитие ремонтной службы на несколько лет вперед. При принятии решения о полном или частичном выводе ремонтной службы на аутсорсинг нельзя исходить только из результатов финансового анализа в связи с ограниченностью его применения для оценки рисков принятия данного решения.

В рамках управления ТОиР необходимо учитывать как дифференциацию оборудования, так и сравнительный анализ преимуществ подрядчика и внутреннего персонала. Для ключевого оборудования крайне важно сохранить компетенцию проведения ТОиР в рамках компании. В противном случае потенциальные потери от ненадлежащего выполнения ремонта могут значительно превысить выгоды от передачи ремонтной функции на аутсорсинг.

Заключение

Техническое обслуживание и ремонт являются проблемой для большинства предприятий промышленности. В России ситуация усугубляется высокой степенью износа оборудования и неприменимостью в текущей ситуации принятой в СССР модели гарантированного производства в условиях мобилизационной экономики.

Краткий анализ, изложенный в первой части настоящего документа, демонстрирует комплекс проблем в области управления ТОиР. Сложность проблем варьируется в зависимости от компании. Для решения задачи по долгосрочному повышению эффективности и снижению затрат на ТОиР необходимо внедрить на предприятии комплексное решение. Ограничиваясь отдельными «косметическими» изменениями, в среднесрочной перспективе мы получим увеличение затрат на ТОиР, в том числе скрытых, либо существенное снижение надежности оборудования.

Предложенная методология определяет три последовательных стадии изменения процесса управления ТОиР: анализ проблем и отклонений от целевой модели; адаптация процессов, инструментов, организационной структуры и проведение категоризации оборудования; а также внедрение новой системы управления ТОиР.

В рамках первого этапа анализируется текущая система управления ТОиР по различным параметрам и определяются специфические черты конкретного предприятия. Данная работа является основой для адаптации целевой модели, а также позволяет выявить области для быстрого улучшения. Адаптация целевых процессов и инструментов выполняется совместной командой, включающей сотрудников предприятия. Детальная проработка особенностей конкретного производства позволяет создать работоспособную модель управления, обеспечивающую возможность успешного внедрения целевой модели.

Одновременно с этим выполняется категоризация оборудования. Проведение категоризации на этапе адаптации сокращает общие сроки внедрения. Внедрение выполняется преимущественно сотрудниками предприятия на базе разработанной модели. Задачей данного этапа является переход на новую организационную структуру, подкрепленную проработанными процессами, процедурами и документами.

Залогом успешного завершения проекта по изменению системы управления является совместная работа консультантов и сотрудников предприятия. Сотрудники, обладающие опытом разработки и внедрения новых процессов, а также знаниями в области целевой модели, являются агентами изменений в компании. В дальнейшем их задачей является поддержка изменений.

Общий срок реализации проекта от проведения анализа до перехода на новую систему организации работы предприятия составляет приблизительно полтора года. Корректировка данного срока зависит от способности организации адаптироваться к изменениям и текущей ситуации в организации работы ремонтной службы.

Подготовили Елена Лазько, Партнер, Екатерина Павлушкина, Директор, Нестеренко Алексей, Старший консультант

Источник