На ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара потратят 251 млн руб.

Цена контракта на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов», на котором произошел пожар в декабре прошлого года, составляет 251,4 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Центр судоремонта «Звездочка» намерен заключить контракт на ремонтные работы с единственным участником тендера. Название компании, которая будет проводить восстановительные работы, не уточняется.

Согласно материалам, участник тендера предложил максимальную сумму контракта (252,5 млн руб.), однако по результатам преддоговорных переговоров она была снижена до 251,4 млн руб. Сам договор пока не заключен.

В сведениях о закупке говорится, что исполнителю работ предстоит очистить надстройку авианосца по правому борту, а также покрасить ее по правому борту. Ориентировочная площадь очистки и окраски — чуть более 2 тыс. кв. м. Кроме того, необходимо провести ремонт корпусных конструкций надстройки, говорится в материалах. Смонтировать и демонтировать строительные леса подрядчик тоже должен будет сам.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря, когда он стоял на ремонте в Североморске. Предварительно, возгорание произошло во время проведения сварочных работ. В результате инцидента двое военнослужащих погибли, еще 14 человек пострадали.

Авианосец находится на плановом ремонте на предприятии ОСК в Североморске с апреля 2018 года. Он прибыл туда по возвращении из похода в Средиземное море, откуда наносил удары по объектам боевиков в Сирии. Завершить ремонт «Адмирала Кузнецова» планируется в 2022 году.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота писал, что ущерб от пожара, по предварительным данным, равен нынешней стоимости корабля — 95 млрд руб. В эту сумму вошли повреждения конструкций крейсера, ремонтного оборудования и ущерб от травм пострадавших. В ответ глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что такие данные не соответствуют действительности. По словам главы ОСК, «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений.

В феврале Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце превысит 300 млн руб. В апреле он говорил, что ущерб составил 500 млн руб. При этом тогда Рахманов допустил, что в будущем эта сумма может скорректироваться, «но не очень значительно».

Источник

Этот бесконечный ремонт «Кузнецова»

Основное предприятие, которое специализируется на ремонте крупных кораблей ВМФ РФ, Центр судоремонта «Звездочка» заключило контракт на восстановление единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Сумма договора 251,4 млн руб.

Согласно документации, которая приложена к закупке, завод должен выполнить ремонт поврежденных корпусных конструкций надстройки корабля, очистку и покраску правого борта общей площадью в 2050 тыс. кв. метров. Сами лакокрасочные материалы будет поставлять исполнитель.

Сроки контракта очень и очень сжатые. Корабль должен выйти из ремонта до 31 августа 2022 года.

Что интересно, первоначальная цена, которую заявила «Звездочка» была на 1 млн больше, однако военные добились скидки.

Первый договор на восстановление технической готовности корабля ВМФ РФ заключили с ЦС «Звездочка» в апреле 2018 года. Предполагалось, что корабль постройки 1991 года получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны «Панцирь», новые котлы, насосы, полетные системы и системы связи. На корабле должны также были провести ремонт главных турбин энергоустановки.

В середине декабря 2019 году на единственном российском авианосце, который в то время стоял на ремонте на 35 СРЗ в Мурманске, произошел пожар. С огнем боролись почти сутки.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (куда в числе прочего входит «Звездочка») Алексей Рахманов оценивая последствия пожара говорил, что ущерб от пожара оценивается в размере 500 млн рублей. Также инцидент сдвинул срок возвращения в строй корабля на 5-6 месяцев позже запланированного.

С «Кузнецовым» в последнее время случается очень много неприятностей. Например, после утопления ПД-50 на 82 СРЗ корабль больше негде доковать. Вокруг достройки сухого дока на 35 СРЗ, где сейчас и стоит корабль, ходят страсти, в том числе на юридическом фронте (об этом мы подробно писали здесь ).

Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал!

Источник

Ремонт «Кузнецова»

С одной стороны, говорить о грядущем среднем ремонте ТАВКР «Адмирал Кузнецов» ещё рано (слишком мало информации), с другой, очень хочется (авианосец является одной из центральных тем блога и объектом моей горячей привязанности). Поэтому всё же осмелюсь рискнуть и обобщить имеющиеся сообщения, мнения и предположения, добавив к ним, как водится, своё собственное видение того, что готовит судьба системообразующему кораблю ВМФ России.

«Кузнецов» прибывает в пункт постоянного базирования (35 СРЗ) после боевой службы в Средиземном море, 10.02.2017 (фото пресс-службы 35 СРЗ)

Лужа для Рахманова

Не прошло и двух лет со дня назначения А. Рахманова на должность главы ОСК, как бывший чиновник Минпромторга, который должен был уже худо-бедно освоиться на новом месте, позволил себе публичное высказывание, которое раз и навсегда поставило крест на его репутации:

«Для нас существующий подход к ремонту крупнотоннажных кораблей – «Адмирала Кузнецова», «Петра Великого» – не является чем-то однозначным и оптимальным по одной простой причине – размер затрат на ремонт кораблей, которым уже 30-35 лет, приближается к стоимости строительства нового корабля, а срок их эксплуатации будет гораздо меньше, чем у корабля новой постройки. А надо ли это делать, и если надо, то при каких условиях? Это вопрос общей концепции жизненного цикла – если срок эксплуатации корабля 30 лет, то необходимо ли продлевать ему жизнь? Для нас вопрос судоремонта, особенно крупных, технически сложных кораблей не очевиден. Поэтому, прежде чем говорить о том, где это делать, нужно спросить – а зачем это делать?» (ссылка 1).

После триумфального средиземноморского боевого похода 25-летнего «Кузнецова» и 18-летнего «Петра», за которым, затаив дыхание, следил весь мир (в особенности, зрители российских телеканалов − благодаря прикомандированным съёмочным группам, работавшим на кораблях нашей КАГ, по сути, без сна и отдыха), слова А. Рахманова звучат совсем уж нелепо и непрофессионально*. По не совсем понятным причинам (скорее всего, в угоду какому-то внутрикорпоративному перераспределению средств) госчиновник, главный кораблестроитель России наплевал на интересы страны и её ВМФ, забыв о том, что на серийное строительство БНК 1 ранга мы выйдем только лет через 10, а до тех пор важнейшим приоритетом ОСК будут ВТГ и ремонты с модернизацией имеющихся перворангов. Предложив пустить на металлолом красу, гордость и основу боевой мощи нашего военного флота, АР сел в такую лужу, что до конца своей карьеры ему придётся ходить в мокрых штанах.

* Более того, высказывание по ссылке 1 датировано 08.04.2016, т. е. когда решение о боевой службе было уже принято и оба вышеназванных корабля активно готовились к походу, начавшемуся полгода спустя (15.10.2016). С учётом того, что президент ОСК никак не мог об этом не знать, речёвка Рахманова воспринимается как откровенный саботаж, что характеризует её автора с самой неприглядной стороны.

По словам гендиректора Невского ПКБ, уже выполнившего техпроект среднего ремонта с модернизацией пр. 11435, С. Власова работы могут занять от 2-х до 3,5 лет − всё будет зависеть от решения Минобороны, которое должно утвердить объём финансирования и, как следствие, перечень подлежащих выполнению работ (ссылка 2). Рахманов, отношение к достоверности сообщений которого я уже высказал ранее, называет срок в 2 года (ссылка 3), анонимы из «оборонки» и ВМФ − около 2-х и 2,5 (ссылка 4) (ссылка 5). К С. Власову доверия, конечно, больше, но тут надо иметь в виду поправку на реалии нашего судпрома, а именно: сроки окончания ремонта «Нахимова», «Устинова» и «Чабаненко» были сдвинуты вправо строго на 2 года (с 2018 на 2020, с 2014 на 2016 и с 2016 на 2018 соответственно).

Согласно различным источникам, постановка «Кузнецова» в ремонт может произойти в конце мая 2017 г. (ссылка 4), до июля 2017 г. (ссылка 5) и в 2018 г. (ссылка 6) (ссылка 7). Перенос начала среднего ремонта на 2018 г. целесообразен по крайней мере по трём причинам: 1) после тщательно проведённого предпоходового ремонта (01-10.2016) корабль боеготов и может нести боевую службу; 2) до принятия новой программы вооружения на 2018-2025 г.г. (ГПВ-2025) в 2017 г. могут возникнуть проблемы с финансированием ремонтных работ; 3) «выигранный» год можно использовать для подготовки недоученных пилотов МиГ-29К(УБ) 100 окиап (оригинал).

С учётом сказанного выше, самым оптимистичным (но малореальным) сроком окончания ремонта ТАВКР является 2019 г., самым пессимистичным (но наиболее достоверным) − 2023-2024 г.г. с продлением срока службы минимум на 20 лет (ссылка 8), как раз до того момента, когда в составе ВМФ России появятся авианосцы новых проектов, заложенные в 2025-2035 г.г. Что касается стоимости работ, указанной в материале по ссылке 8 (65 млрд руб.), то она представляется вполне адекватной, за исключением доли ОКР (30 млрд руб. или 46%), хотя последняя и объясняется вполне разумными причинами − необходимостью разработки заново узлов и агрегатов, уже не выпускающихся в нашей стране.

Вскоре по завершении дальнего похода КАГ СФ в СМИ появились сообщения о том, что Центр судоремонта «Звёздочка» готов выполнить ремонт с модернизацией «Кузнецова», причём из контекста следовало, что сиё знаменательное событие будет происходить по фактическому адресу головного предприятия ЦСЗ, т. е. в г. Северодвинске (ссылка 9), чему препятствуют два немаловажных обстоятельства. Во-первых, головная «Звёздочка», исправно починяющая атомные подводные крейсера и не только, перегружена заказами. Вместо «Тулы» в завод придёт «Брянск», вместо «Орла» − скорее всего, «Воронеж», вместо «Устинова» − «Москва». Кроме того, в работе находится «Леопард», ждут своей очереди однотипные «Волк», «Самара» и «Братск», ДЭПЛ «Ярославль», в подвешенном состоянии − «Карп». Какой тут ещё ТАВКР?!

Во-вторых, несмотря на внушительные размеры наливной док-камеры (205х130=26650 кв. м − два футбольных поля) авианосец не поместится там даже по диагонали (Lвл=270 м против 243 м), более того − не сможет даже войти в слишком узкие ворота (на фото 4 видно, как в док-камеру заходит АПКР пр. 949А «Смоленск» с Bнб=18,2 м против Bвл=33,4 м у ТАВКР пр. 11435; у РКР пр. 1164, также проходившего докование в ЦСЗ, Bнб=20,8 м).

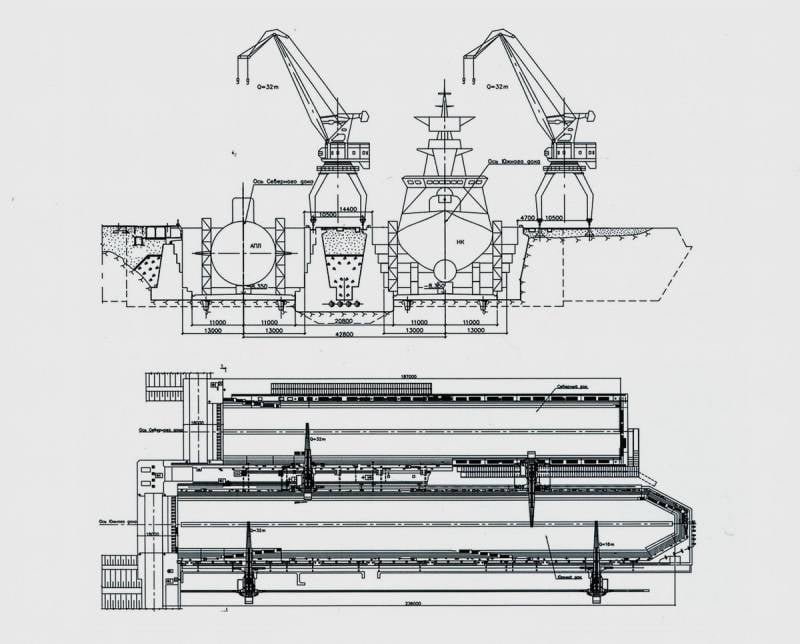

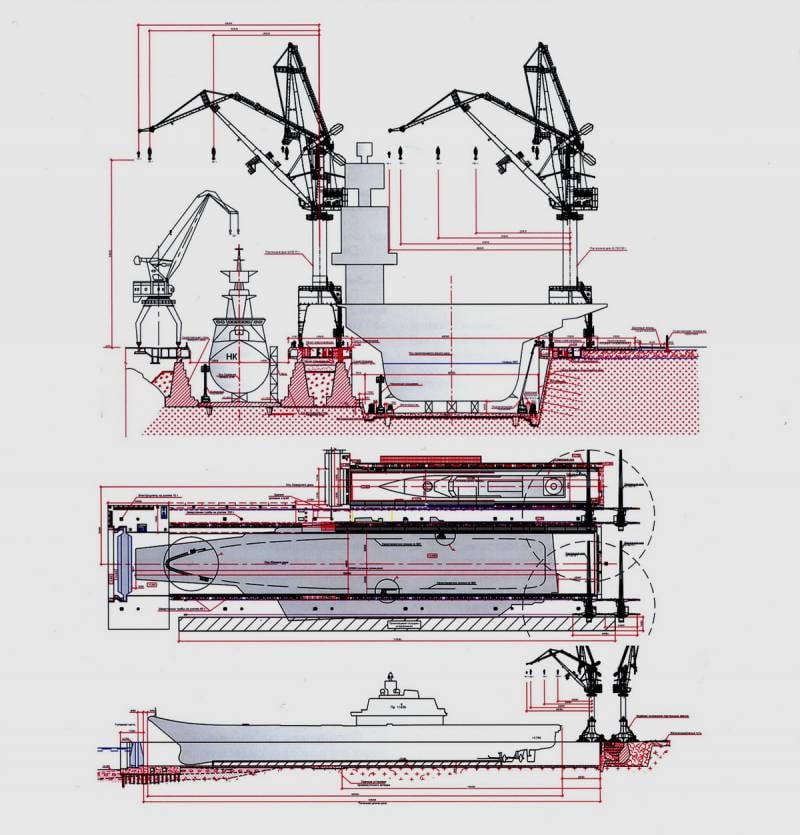

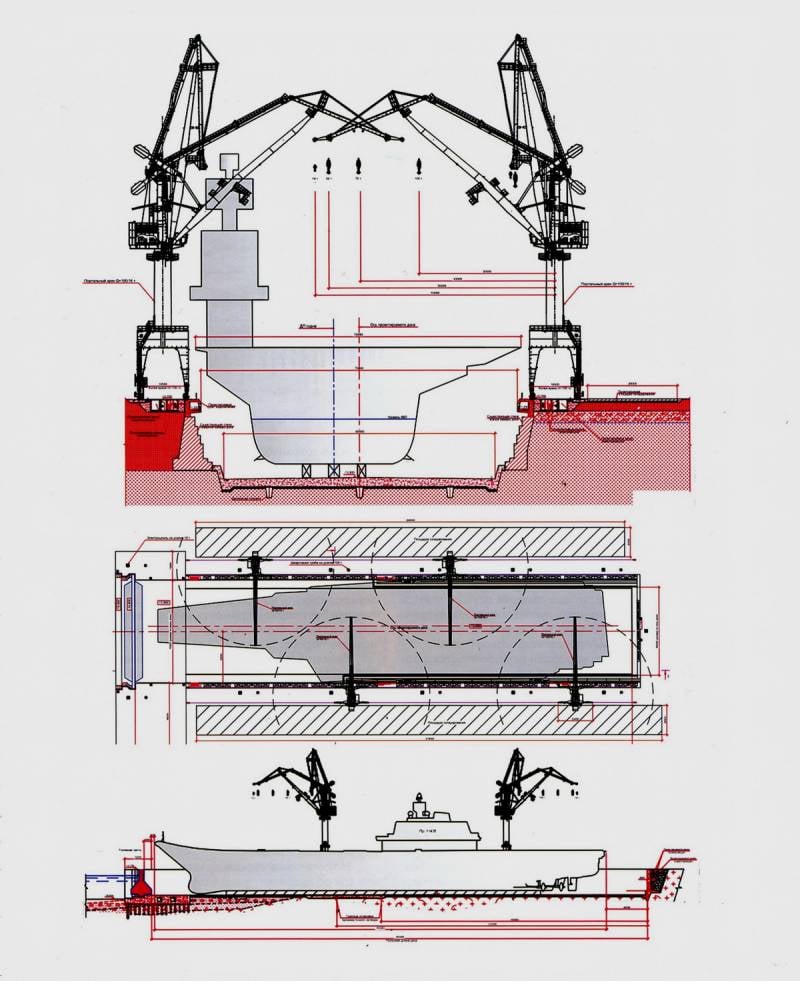

Всё встаёт на свои места, если вспомнить, что 35 СРЗ является мурманским филиалом ЦС «Звёздочка», где базируется «Кузнецов», а в одном из сообщений говорится, что «крупный заказ могут получить 35-й или 82-й судоремонтные заводы (оба в Мурманске)» (ссылка 4). Дело в том, что доки 35 СРЗ (Северный и Южный) пока не могут вместить авианосец, хотя соответствующий проект их реконструкции уже разработан ПФ «Союзпроектверфь», и один из вариантов, подразумевающий объединение обоих доков в один, 27.04.2016 одобрен для дальнейшей реализации научно-техническим советом, состоявшим из представителей КГНЦ, Невского ПКБ, ЦС «Звёздочка» и 35 СРЗ (рис. 8).

Разумеется, такое масштабное мероприятие, как реконструкция докового комплекса, который сможет проводить докование не только 11435, но и 11442, быстро провести не удастся, и в этот раз (как и в прошлый) придётся воспользоваться плавдоком ПД-50 82 СРЗ в Росляково (неготовность Севмаша принять сейчас 11435 объяснять излишне).

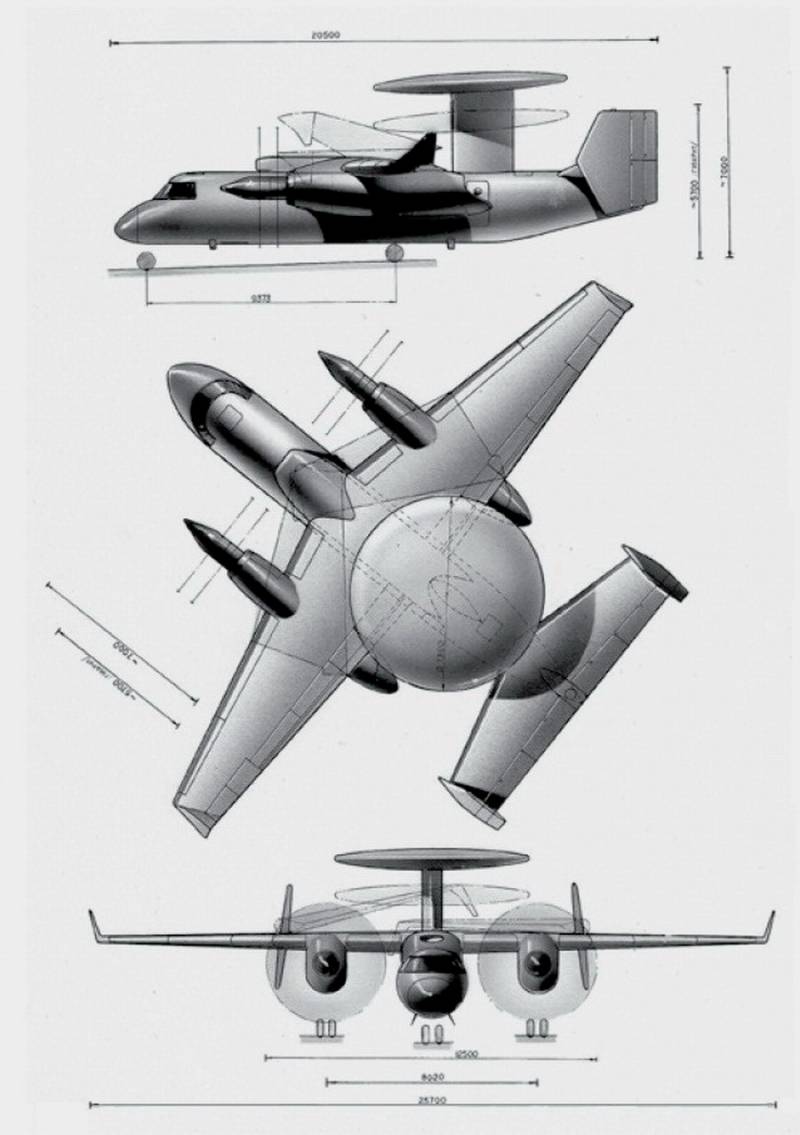

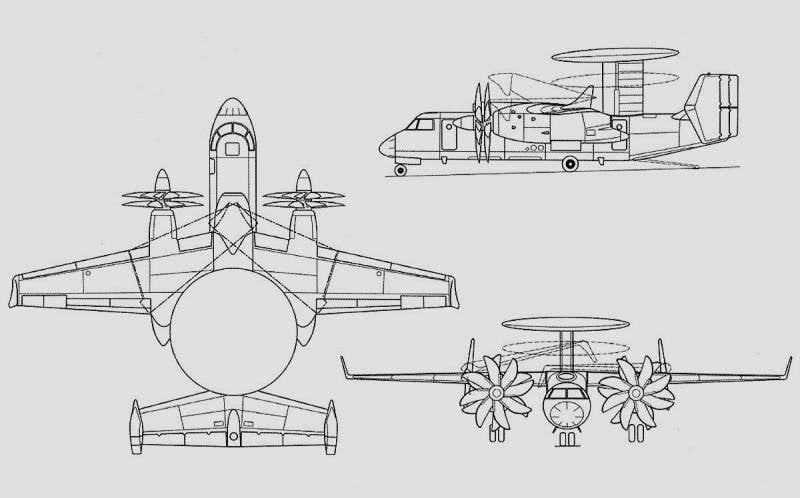

Самым серьёзным изъяном авианосца пр. 11435, без сомнения, является отсутствие самолёта радиолокационного дозора и наведения (РЛДН, более привычная аббревиатура − ДРЛО). При этом, до сих пор бытует мнение, что для взлёта тяжёлого ЛА с турбовинтовентиляторными двигателями (ТВВД) и максимальной взлётной массой в 40 000 кг (у Су-33 − 33 000 кг) требуется катапульта, однако это не так. Наверное, мало кто помнит, что в первоначальном варианте Як-44(РЛД) помимо двух турбовинтовых двигателей под крылом предусматривались четыре подъёмных ТРД в фюзеляже, но позднее была применена новая конструктивно-компоновочная схема самолёта РЛДН трамплинно-катапультного взлёта, в которой высокая взлётная тяговооружённость и обдув верхней поверхности крыла для повышения его подъёмной силы до уровня, достаточного для взлёта с трамплина, обеспечивались двумя ТВВД Д-27.

Главная изюминка Як-44 − двигатели Д-27, не имеющие аналогов в мире, были разработаны Запорожским МКБ (ЗМКБ) «Прогресс», т. е. во враждебном нам государстве, однако оба ключевых элемента ТВВД, определяющие его высокий технологический уровень (винтовентилятор и редуктор) производились в России − Ступинским КБМ (в настоящее время − НПП «Аэросила») и Московским МПП «Салют» (сейчас НПЦ газотурбостроения «Салют»), а значит мы имеем всю техническую документацию, навыки и в любой момент можем возобновить их производство (по 4 Д-27 используются на одном-двух опытных Ан-70 ВВС Украины).

Техпредложение по Як-44 (2 ТВД плюс 4 ТРД) на основе полученного ранее задания (ТТЗ?) ОКБ Яковлева подготовило к ноябрю 1979 г., проектирование по новой схеме продолжилось только в октябре 1984 г. (2 ТВВД). В январе 1990 г. состоялась защита эскизно-технического проекта и макета самолета Як-44. По основным ЛТХ он значительно превосходил E-2C «Хокай» с катапультным взлётом. В том же году началась постройка первого лётного образца. В августе была закончена доработка конструктивно-технологического макета (который решили использовать в качестве ГВМ), он был разобран, погружен на баржу, доставлен речными путями в Чёрное море на борт «Кузнецова» и снова собран.

Оценка эксплуатационных характеристик Як-44 при базировании на борту ТАВКР проводилась в сжатые сроки в течение первой половины сентября. Проверялись возможности буксировки и швартовки самолёта на полётной палубе и в ангаре, накатывания на платформу подъёмника и подъёма на полетную палубу, спуска в ангар и установки на штатное место, сопряжение самолета с постами технического обеспечения в ангаре и на палубе. Работы проводились комплексной бригадой из сотрудников ОКБ им. Яковлева, НПКБ, завода «Универсал», ЧСЗ, представителей ВВС и ВМФ.

Вследствие некоторой переразмеренности, явившейся платой за трамплинный взлет, а также многофункциональный радиотехнический комплекс (РТК), работающий не только по воздушным и надводным, но и по наземным целям, Як-44 имел несколько большие габариты, нежели «Хокай», однако он достаточно хорошо вписывался в полётную и ангарную палубы корабля и не требовал заметного (с точки зрения эффективности всей корабельной авиагруппы) уменьшения числа истребителей. С другой стороны, необходимо признать и положительные качества трамплинного взлета, благодаря относительно высокой надёжности трамплина, как взлётного устройства, особенно в характерных для боевой деятельности ВМФ России северных широтах.

Предполагалось, что на «Кузнецове» и «Варяге» будут базироваться до 3-4 самолётов РЛДН Як-44, на борту 11437 должен был размещаться увеличенный парк корабельных самолетов, включая 6 самолётов РЛДН. Однако, после развала Советского Союза из-за сокращения финансирования дальнейшие работы по самолету Як-44 замедлились, а в 1992 году, после прекращения постройки ТАВКР пр. 11437, были остановлены на этапе постройки опытных самолётов для лётных испытаний**.

** Использованы факты и цитаты из статьи В. Абидина «Орлиный глаз флота. Самолёт радиолокационного дозора и наведения Як-44Э», Крылья Родины, №10/2009 (стр. 30-41).

Таким образом, на сегодняшний день мы имеем утверждённый эскизно-технический проект Як-44, «обкатанный» на «Кузнецове» конструктивно-технологический макет самолёта, и, самое главное, техническую документацию на ТВВД Д-27 (или, по крайней мере, на важнейшие его составные части). Кроме того, у нас есть время (до 3,5-5,5 лет) и, если верить СМИ, 30 млрд руб. на ОКР. Почему бы не предположить, что всё это даст нам к 2023-2024 г.г. палубный самолёт РЛДН?

Док-камера головного предприятия ЦС «Звёздочка» (спутниковый снимок со zvezdochka-ru)

Док-камера «Звёздочки», вид на ворота. Уровень воды соответствует уровню моря (фото со zvezdochka-ru)

АПКР пр. 949А «Смоленск» входит в док-камеру «Звёздочки» (фото со zvezdochka-ru)

РКР пр. 1164 «Маршал Устинов» в док-камере «Звёздочки» во время доковой операции (фото со zvezdochka-ru)

Схема имеющихся сухих доков 35 СРЗ (илл. из статьи А. Дунаева и А. Назарова в «Вестнике технологии судостроения и судоремонта» №24/2016 от Curious с forums.airbase.ru)

Первый вариант реконструкции сухих доков 35 СРЗ (илл. из статьи А. Дунаева и А. Назарова в ВТСС №24/2016 от Curious с forums.airbase.ru)

Второй вариант реконструкции сухих доков 35 СРЗ (илл. из статьи А. Дунаева и А. Назарова в ВТСС №24/2016 от Curious с forums.airbase.ru)

«Кузнецов» в ПД-50 82 СРЗ, Росляково (Мурманск), 08.07.2015 (фото от sam7 с forums.airbase.ru)

Палубный самолёт радиолокационного дозора и наведения Як-44РЛД (Крылья Родины, №10/2009)

Палубный самолёт радиолокационного дозора и наведения Як-44РЛД (рис. В. Погодина, Авико Пресс с сайта «Уголок неба» − airwar.ru)

«Кузнецов» прибывает в пункт постоянного базирования (35 СРЗ) после боевой службы в Средиземном море, 10.02.2017 (фото пресс-службы 35 СРЗ)

Независимо от наличия или отсутствия необходимости катапультного взлёта для самолёта РЛДН, катапульта имеет перед трамплином три неоспоримых преимущества, одно второстепенное и одно спорное:

1) значительное увеличение взлётной массы самолёта при практически одинаковой длине разбега (разгонного участка полётной палубы) − 90 м у паровой катапульты и 105 м при взлёте с основных стартовых позиций №1 и №2 пр. 11435 (Су-33 теряет семь тонн или 21% − 26 000 против 33 000 кг; при взлёте только со стартовой позиции №3 кратно возрастает время подъёма авиагруппы);

2) бесфорсажный взлёт и, как следствие, заметное увеличение радиуса действия палубных самолётов при равной боевой нагрузке и запасе топлива (у ТРД АЛ-31Ф расход топлива на прожорливом «полном форсаже» в сравнении с бесфорсажным максимальным режимом увеличивается в 2,56 раза − с 0,75 до 1,92 кг/кгс/час);

3) отсутствие «нерабочего» промежутка времени после отрыва (первые секунды полёта), в течение которого самолёт летит по баллистической траектории на скорости ниже достаточной для штатного действия аэродинамических рулей (порядка 180 км/час у трамплина против 300 км/час у катапульты), не может эффективно управляться и приступить к выполнению полётного задания − помимо потери времени при сборе звена, эскадрильи, волны и построении боевого порядка, при неблагоприятном стечении обстоятельств (на войне бывает всякое) это может привести к избиению взлетающих самолётов самолётами неприятеля;

4) расширение диапазона использования палубной авиации по силе ветра, бортовой и килевой качке − понятно, что медленно разгоняющийся самолёт, не прицепленный к тянущему башмаку челночно-поршневой группы катапульты, легче сдуть или сбросить с палубы (данное преимущество отнесено к разряду второстепенных, т. к. корабли большого водоизмещения не слишком сильно страдают от волнения, а тяжёлому ЛА с малой парусностью вряд ли стоит опасаться ветрового воздействия в пределах мореходности носителя по использованию авиации);

5) время подъёма в воздух авиагруппы (авиакрыла) современного авианосца (что нашего, что иностранного), а именно − время от момента «все самолёты в ангаре» до момента «все самолёты в воздухе», окутано завесой тайны, и по причине отсутствия достоверных данных не может быть принято в расчёт, несмотря на утверждение о том, что наличие двух катапульт на 11437 позволяло сократить время группового взлёта до уровня «Нимицев» [4] (так, например, один из источников даёт для АВ типа «Нимиц» 5-6 минут для взлёта группы из 20 самолётов при использовании всех четырёх катапульт [6], что вызывает сомнения не только у автора блога, но и у некоторых его читателей − ссылка 2).

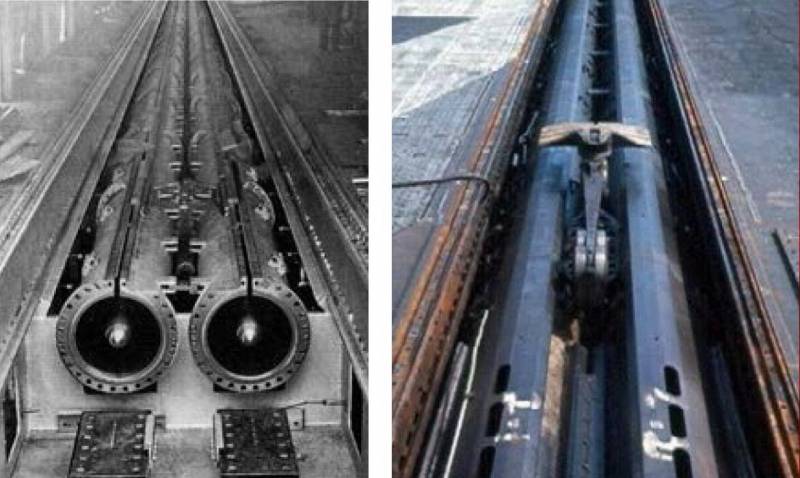

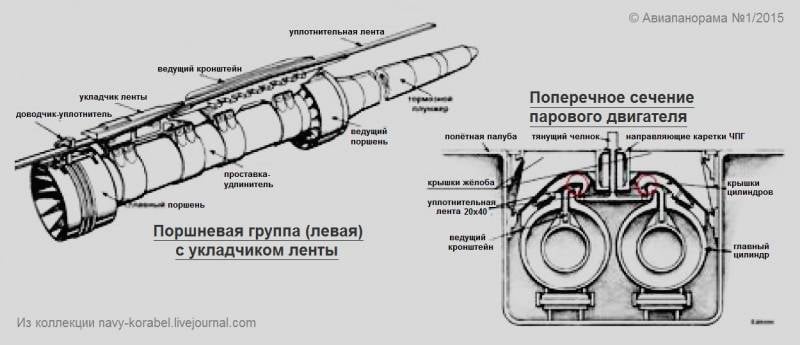

Что касается преимуществ трамплина, то тут мнения сильно расходятся. Так, автор замечательной книги о Су-33 и главный редактор журнала «Взлёт» А. Фомин утверждает, что одним из неустранимых недостатков паровой катапульты является неизбежное травление пара из ствола разгонного трека, в результате чего при низких температурах (в высоких широтах) могут образовываться наледи, приводящие к заклиниванию поршня и отказу всего устройства [1]. Однако, профильные специалисты весьма эмоционально возражают ему, говоря о том, что у катапульты имеется штатная система разогрева жёлоба перед полётами (до 180-200 град. Цельсия) и, несмотря на надёжную систему теплоизоляции, температура наружных поверхностей достигает 50 град., по причине чего проблема «наледей» есть выдумка чистой воды [8].

По части устойчивости к боевым повреждениям трамплин, конечно, надёжнее отдельно взятой катапульты, т. к. поршень (челночно-поршневую группу) может заклинить даже при небольшой деформации полётной палубы в результате взрыва на ней авиабомбы или крылатой ракеты. С другой стороны, при наличии четырёх катапульт, четырёх аэрофинишёров и аварийного барьера вероятность полной утраты авианосцем боеспособности (по крайней мере, в результате одной атаки и нескольких прямых попаданий) представляется не слишком высокой. В то же время, трамплин также не является панацеей, поскольку и он может быть повреждён средствами воздушного нападения противника.

На основании всего, изложенного выше, напрашивается вывод о том, что полноценному авианосцу катапульты однозначно необходимы, однако в случае с «Кузнецовым» их отсутствие относится к разряду неустранимых изъянов, исправлению которых препятствуют три обстоятельства:

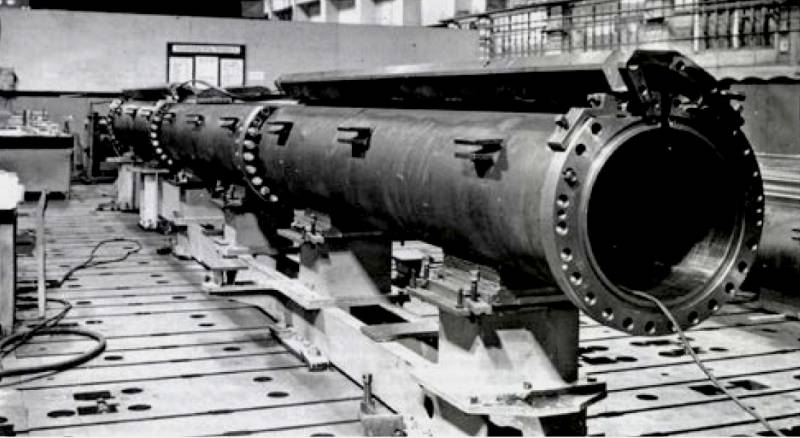

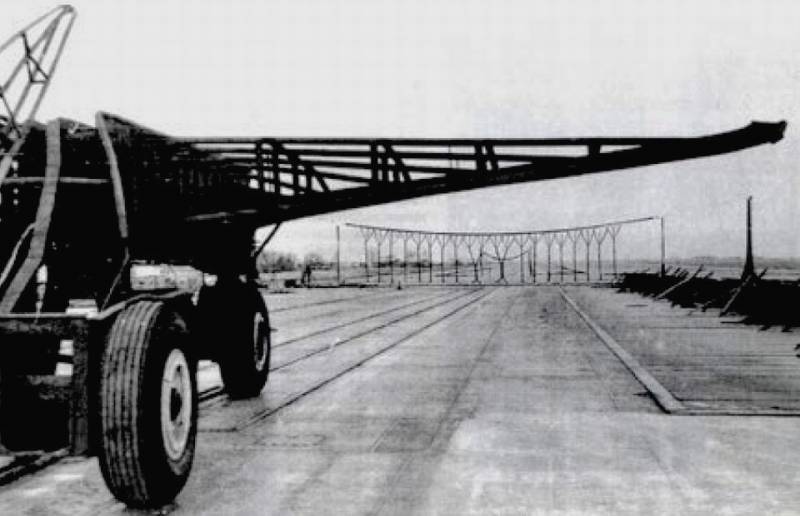

1) паровую катапульту С1-М [8] для авианосца пр. 11437 в Советском Союзе создать удалось − спроектировали её в ЦНИИ судового машиностроения (ЦНИИ СМ или просто Судмаше, бывш. ЦНИИ «Компас») в Питере, построили там же на Пролетарском заводе, испытали на крымской «Нитке» (не на реальных самолётах катапультного взлёта, которых тогда ещё попросту не было, а в качестве разгонного устройства для тележек-нагружателей, изображавших палубные ЛА при испытаниях аэрофинишёров), где пусковые характеристики катапульты вышли на проектный уровень тяги и конечных скоростей, были проведены МВИ (1987-1988), выполнены доработки до полного соответствия требованиям ТЗ (1989), и её узлы для заложенного 25.11.1988 ТАВКР пр. 11437 могли быть поставлены по графику строительства [8], однако воссоздавать С1-М сегодня представляется неразумным по причине её безнадёжного морального устаревания и ограниченных возможностей Пролетарского завода, регулярно срывающего сроки поставки даже таких в общем-то заурядных изделий, как рулевые машины или устройства для транспортировки вертолёта (согласно рекламациям ПСЗ «Янтарь);

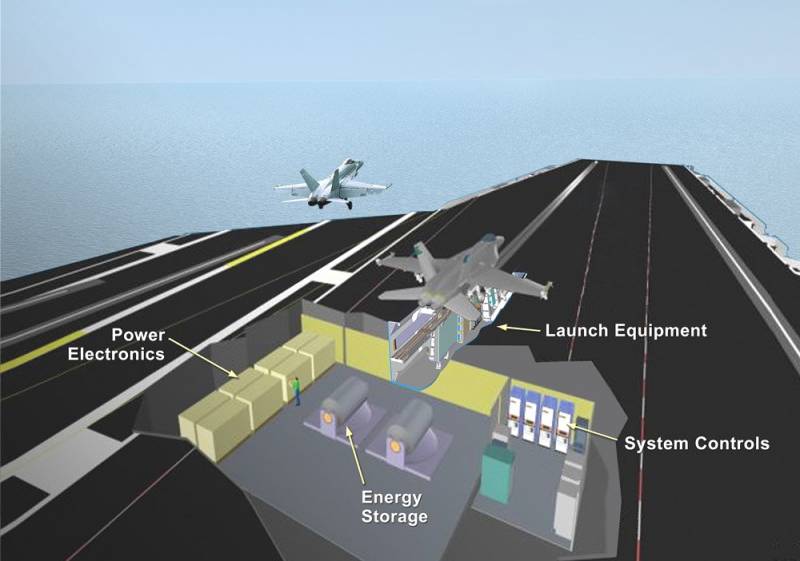

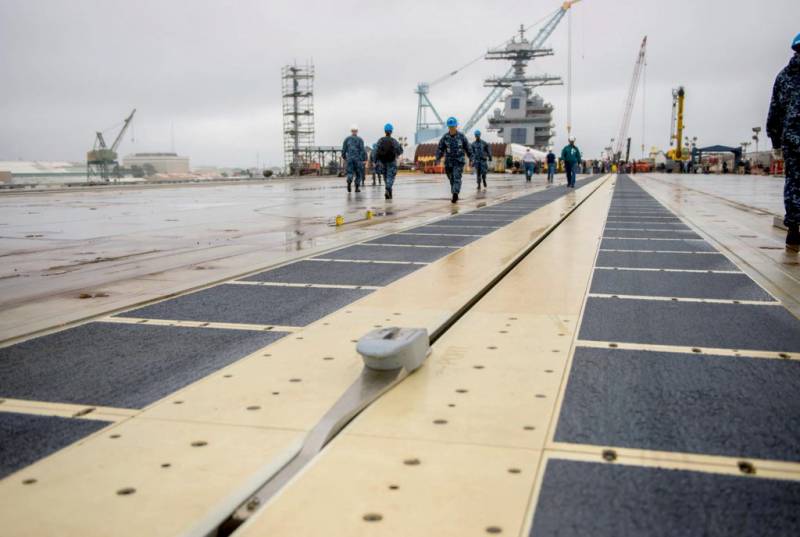

2) моральное устаревание паровых катапульт вызвано появлением электромагнитной катапульты (EMALS − Electromagnetic Aircraft Launch System), что сродни смене конки трамваем или паровоза электровозом (уже произведено множество успешных пусков как тележек-нагружателей, так и строевых палубных самолётов ВМС США: в первом случае − и с берегового испытательного комплекса, и с палубы CVN 78, во втором − пока только с берега, ссылка 3) − решающим ограничением для дальнейшего применения паровых катапульт стал предел энергии запуска (90-95 МДж) по причине низкой энергоёмкости рабочего тела (пара) и КПД, сравнимого с паровозным (не более 6%), что, в свою очередь, приводит к большому расходу пара (более 600 кг на один пуск), для компенсации которого на «Нимицах» в сутки производится около 88 тонн дистиллированной воды двойной перегонки, сопоставимой по стоимости с лучшими сортами бензина [7];

другими серьёзными преимуществами электромагнитных катапульт перед паровыми, как известно, являются: возможность запуска как более тяжёлых ЛА (с энергией до 120 МДж), так и более лёгких (включая БПЛА); обеспечение большей плавности взлёта (с меньшими перегрузками), что благотворно сказывается как на здоровье пилотов, так и на ресурсе ЛА; они быстрее заряжаются, обладают меньшей массой, требуют меньше объёма и обслуживающего персонала, однако по понятным причинам потребляют гораздо больше электроэнергии и поэтому недоступны даже для АВ типа «Нимиц»;

в отличие от Як-44, особой альтернативы которому нет, возобновление работ по паровой катапульте стало бы шагом назад по отношению к мировому техническому прогрессу − кроме США разработкой электромагнитных катапульт занимаются Британия, Китай и присматривается Индия; по имеющейся информации, в рамках программы военного кораблестроения до 2050 г., предусматривающей строительство новых авианосцев, электромагнитная катапульта разрабатывается и в России (ссылка 4), скорее всего − Троицким институтом инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) [7], и с учётом американского опыта (контракт − 20.12.1999, первый взлёт F/A-18 − 18.12.2010) эти работы займут примерно 10-15 лет, т. е. с учётом наработок на сегодняшний день должны успеть к закладке головного АВ для ВМФ России (2025);

3) даже если бы разработка и изготовление паровой или паче чаяния электромагнитной катапульты находились на завершающем этапе, их нельзя было бы установить на «Кузнецове» в ходе ремонта без радикальной перекомпоновки общего расположения, т. к. в первом случае в корабль надо было бы втиснуть:

главный паровой котёл КВГ-2, два опреснителя М-3 производительностью по 100 т/час дистиллята двойной перегонки для главного котла, четыре пароаккумулятора из титановых сплавов для предварительного накопления 600 кг пара (на один пуск), конденсаторы отработанного пара повышенной производительности, наконец − сам паровой двигатель с двумя силовыми цилиндрами длиной 90 м и диаметром более полуметра, челночно-поршневой группой с тянущим башмаком и гидротормоз в конце трека катапульты [8] (оригинал);

во втором: оборудование и аппаратуру шести подсистем, включая входные трансформаторы (связывающие катапульту с корабельной энергосетью), электродвигатели, маховики-накопители кинетической энергии массой более 3 тонн, генераторы импульсного возбуждения (преобразующие накопленную маховиками кинетическую энергию в электрическое напряжение), собственно разгонный блок (линейный электродвигатель с активным ротором-челноком), аппаратуру управления величиной тяги челнока и распределения электроэнергии между катапультами [7], и наконец − атомную ГЭУ (!) подобающей мощности вместо имеющейся котлотурбинной, что выходит далеко за пределы здравого смысла.

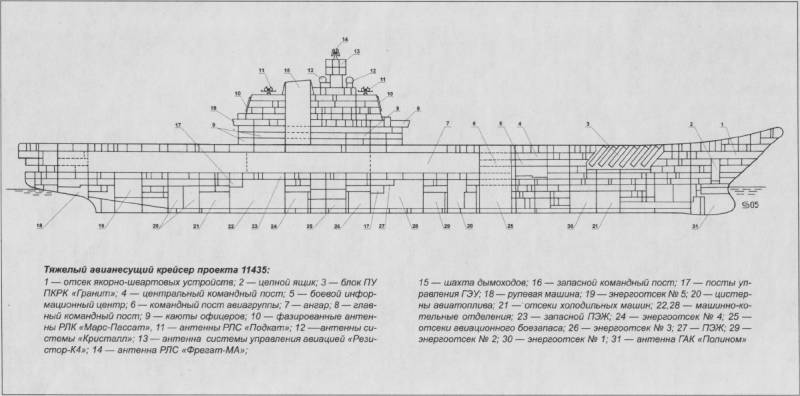

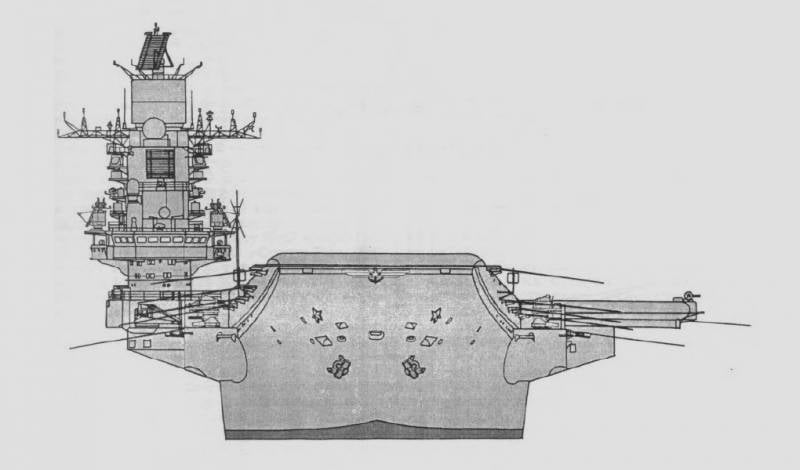

Ангар «Кузнецова» не то чтобы слишком мал, но всё же маловат − его площадь составляет всего 57% от площади ангара «Нимица» (153х26=3980 кв. м 6 против 209х33,67=7020 кв. м), в то время как полное водоизмещение − 67% (59 000 5 против 88 000 тонн − ссылка 5). Для наглядности имеет смысл привести ещё несколько цифр: на 11435 на 1000 тонн полного водоизмещения приходится 67,5 кв. м ангара, на «Нимице» − 79,8 кв. м (на 18,2% больше); ангар нашего авианосца занимает 57% длины и 74% ширины корабля по КВЛ, американского – 66% и 82%.

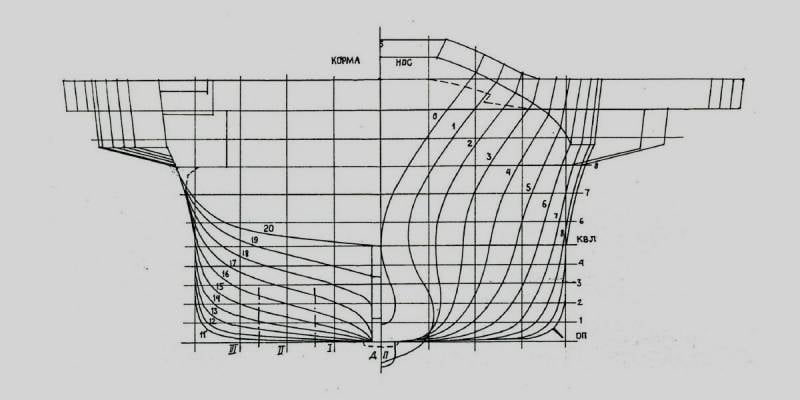

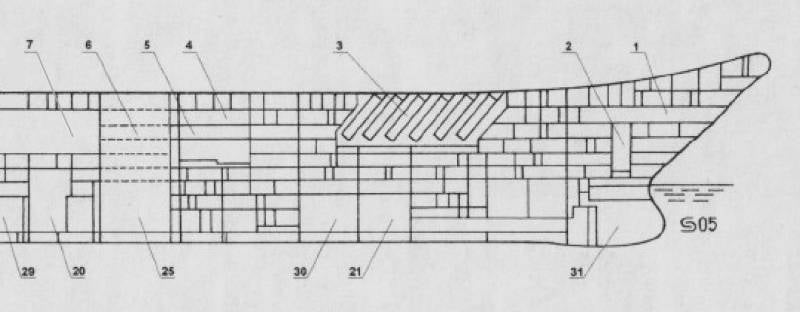

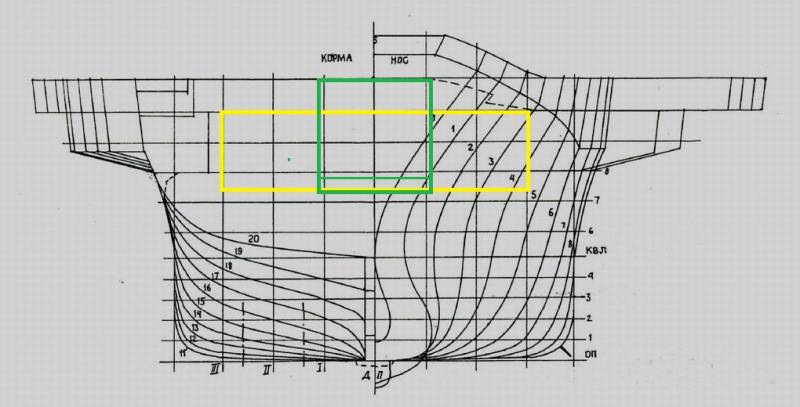

Безусловно, хотелось бы иметь на «Кузнецове» ангар побольше − в особенности с учётом того обстоятельства, что американские авианосцы оперируют в основном в «курортной зоне» Мирового океана, а наш базируется за полярным кругом. Однако, как и в случае с катапультой, сделать это в разумные сроки за разумные деньги не представляется возможным. Чтобы понять это достаточно взглянуть на приведённые ниже продольный разрез 11435 и (за неимением формы допуска) теоретический чертёж 11434 − корабля, корпус которого, я уверен, должен быть геометрически подобен «пятёрке».

Чтобы получить реальные дивиденды от увеличения размеров ангара надо удлинить его хотя бы на 20 метров, а лучше на 40 − чтобы разместить в нём ещё одно-два звена МиГ-29К(УБ) (ссылка 6, илл. 7). За кормовой переборкой ангара, скорее всего, находится оборудование и аппаратура буксируемой ГАС ГАК «Полином», и трогать её крайне нежелательно (в особенности, с учётом острого дефицита кораблей охранения). Носовая переборка расположена где-то на 7 (7 и 1/3) теоретическом шпангоуте (шпация 13,5 м), и носовее её корпус начинает сужаться как бутылочное горлышко, поэтому тут особо не разгуляешься. При попытке удлинить ангар в нос (предварительно убрав ПКРК) он, во-первых, потеряет прямоугольную в плане форму, во-вторых, придётся втискивать высвобождаемые для него помещения со всеми расположенными в них боевыми постами в меньший объём, что вряд ли пойдёт на пользу делу. Вывод: про расширение ангара лучше забыть.

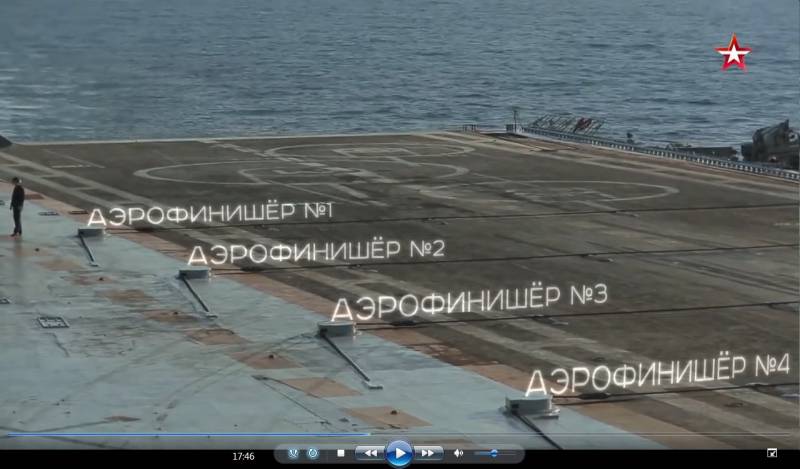

До сих пор не поставлена точка в деле о потере двух палубных самолётов в ходе крайней боевой службы «Кузнецова» (Су-33 03.12.2016 и МиГ-29К 13.11.2016), т. к. находятся источники, утверждающие, что специалисты пока не подтверждают мнение о том, что виной крушения самолётов были тросы аэрофинишёра (ссылка 7). Минобороны, как это нередко бывает, предпочитает отмалчиваться, не называя ни бортовых номеров потерянных ЛА, ни официальной причины лётных происшествий, причины которых давно уже должны быть выяснены и обнародованы.

Наиболее достоверной публикацией на данную тему на сегодняшний день представляется материал Газета.ru, где главной и единственной причиной произошедшего называется обрыв тросов аэрофинишёра (ссылка 8). Единственное замечание относится к заголовку, т. к. изделие С-2Н (или С2-Н [8]) подвело лётчиков не во второй, а в третий раз (05.09.2005 подобным же образом был потерян ещё один Су-33, о чём упоминается в тексте статьи). Третий раз − это уже не случайность и не совпадение, а система, и обоим создателям аэрофинишёра − ЦНИИ судового машиностроения (ссылка 9) и Пролетарскому заводу (ссылка 11) (который, кстати, недавно отгрузил АФ для индийского «Викранта» − ссылка 12), надо призадуматься и сделать так, чтобы не подводить более никого. Время у них для этого есть.

Хорошо известно, что пунктом постоянного базирования ТАВКР пр. 11435 «Адмирал Кузнецов» полным водоизмещением 59 000 тонн является 35-й судоремонтный завод (г. Мурманск), а не военно-морская база (ППБ), расположенная в ЗАТО город Североморск, где базируются другие корабли 43-й дивизии ракетных кораблей («Пётр Великий», «Маршал Устинов», «Адмирал Ушаков»). С одной стороны, как временная мера, это, конечно, хорошо, ибо нахождение у причала, а не на рейде, позволяет сберечь ресурс нашего драгоценного (без иронии) авианосца, с другой − выглядит несколько странно (как если бы стратеги с авиабазы в Энгельсе стали базироваться на аэродроме Борисоглебское Казанского авиазавода) и не может длиться вечно − набережные СРЗ предназначены совсем для других (производственных) целей.

Наибольшая осадка с выступающими частями (бульбом и пр.) при полном водоизмещении у 11435 равняется 10,4 м 7, у 11442 − 10,3 м 31. Возникает вопрос: почему «Пётр Великий» без проблем швартуется к причалу, а «Кузнецов» вынужден становиться на бочки в отдалении от него? При этом, примерно на 10 метров б’ольшая ширина по КВЛ (33,4[5]-35,0[4] м у 11435 против 24,0 м у 11442) не должна создавать излишних сложностей при швартовке. Как вариант − причина в спонсонах (участках полётной палубы, сильно выступающих за линию борта корабля), мешающих проезду кранов по узкому пирсу (фото 15-16), но в Норфолке-то с этим как-то справляются (фото 17-18). Как бы там ни было, у преемника Спецстроя России будет достаточно времени (несколько лет), чтобы соорудить причальное место для авианосца в ППБ 43 дрк.

Слева − паровой двигатель (два ствола силовых цилиндров) в жёлобе катапульты С1-М для ТАВКР пр. 11437, справа − каретка-челнок с тянущим башмаком челночно-поршневой группы (крышки жёлоба сняты) (Авиапанорама №1/2015 [8], монтаж автора блога)

Фрагмент парового двигателя катапульты С1-М, Пролетарский завод, 1984 (Авиапанорама №1/2015)

Поперечное сечение парового двигателя катапульты С1-М и поршневая группа с укладчиком (Авиапанорама №1/2015 [8], реконструкция автора блога)

Тележка-нагружатель №2 грузоподъёмностью 30 тонн для С1-М, 1986 (Авиапанорама №1/2015)

Испытания аварийного барьера тележкой-макетом самолёта, 1986-1987 (Авиапанорама №1/2015)

Схема электромагнитной катапульты EMALS (илл. с сайта General Atomics)

Взлёт F/A-18E с наземного испытательного комплекса EMALS, Лейкхёрст, Нью-Джерси (скриншот из видео General Atomics)

Электромагнитная катапульта EMALS на палубе CVN 78 «Джеральд Р. Форд», 05.06.2015 (navaltoday.com)

Продольный разрез ТАВКР пр. 11435 (схема С. Балакина из выпуска «Морской коллекции» №7/2005 [5])

Теоретический чертёж ТАВКР пр. 11434 (из книги А. Павлова «Длинная рука» адмирала Горшкова», 2000)

Четыре (троса) аэрофинишёра «Кузнецова» (скриншот из 2-й части «Первого боевого выхода» программы «Военная приёмка» ТРК Звезда)

Момент зацепа за трос аэрофинишёра №2 (скриншот из 2-й части «Первого боевого выхода» программы «Военная приёмка» ТРК Звезда)

«Кузнецов» на бочках на рейде Североморска, 15.06.2016 (фото Георгич 85 с forums.airbase.ru)

«Пётр Великий» и «Маршал Устинов» у одного из пирсов Североморска, 23.02.2017 (фото с mil.ru)

ТАВКР пр. 11436, вид с носа. Спонсоны (схема Ю. Апалькова из книги «Корабли ВМФ СССР» II-1)

Авианосцы ВМС США у пирсов ВМБ Норфолк, Вирджиния, 20.12.2012 (фото U.S. Navy с blogs.defensenews.com)

Авианосцы ВМС США у пирсов ВМБ Норфолк, Вирджиния, 20.12.2012 (фото U.S. Navy с blogs.defensenews.com)

«Кузнецов» прибывает в пункт постоянного базирования (35 СРЗ) после боевой службы в Средиземном море, 10.02.2017 (фото пресс-службы 35 СРЗ)

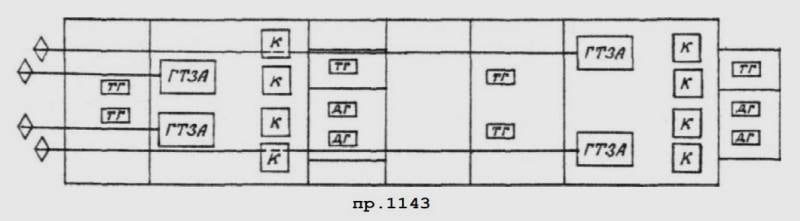

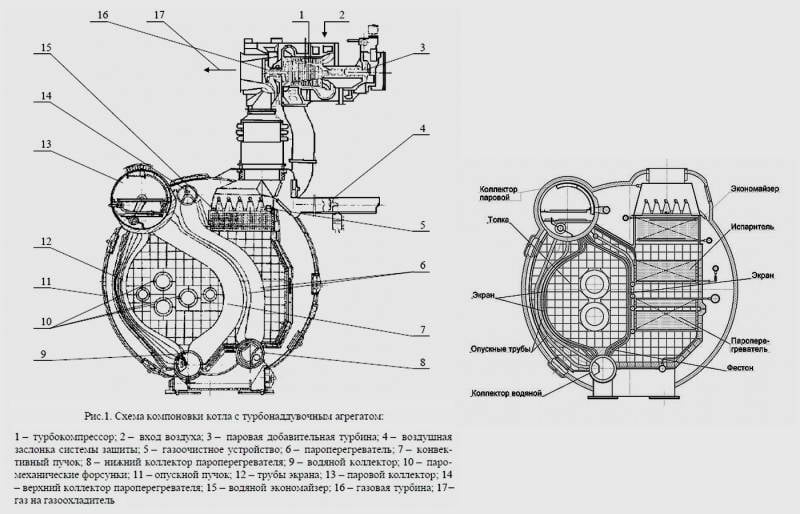

Безо всякого сомнения, обеспечение надёжной (длительной и безотказной) работы котлотурбинной ГЭУ «Кузнецова» является первостепенной задачей среднего ремонта корабля. Силовая установка авианосца состоит из четырёх машинно-котельных (турбокотельных) групп (эшелонов), расположенных попарно в двух машинно-котельных отделениях (МКО) − носовом и кормовом, каждая из которых работает на свой гребной винт и включает в себя два высоконапорных котла КВГ-4 с турбонаддувочными агрегатами ТНА-4 и один главный турбозубчатый агрегат (паровую турбину с редуктором) ТВ-12-4. Нареканий в адрес ГТЗА лично мне слышать не приходилось (хотя, конечно, и им понадобится основательное восстановление технической готовности), поэтому всё внимание уделим котлам.

В настоящее время на боевых кораблях ВМФ России используется три типа высоконапорных паровых котлов − КВГ-2 (в составе резервной ЭУ ТАРКР пр. 11442), КВГ-3 (ЭМ пр. 956) и КВГ-4 (ТАВКР пр. 11435). В отличие от КВГ-3, принцип действия и особенности конструкции которых описаны в открытых учебных пособиях для студентов вузов [5], о КВГ-4 известно очень мало − в основном то, что при тех же параметрах пара (давление 66 атм = 6,5 МПа и температуре 470 град. Цельсия), его паропроизводительность увеличена с 98 и 100 (КВН 98/64-2 и КВГ-3) до 115 т/час [4], а агрегатная мощность ГТЗА по сравнению с предыдущими 1143 (с котлами КВН 98/64-2) возросла с 45 000 до 50 000 л. с. (как и у 956).

Об испытаниях, выпавших на долю адмирала В. Селиванова (начальника ГШ ВМФ, старшего на борту) и личного состава дивизиона движения БЧ-5 во время первого похода «Кузнецова» в Средиземное море (23.12.1995-22.03.1996), хорошо известно из книги Н. Черкашина (ссылка 3), однако ни о каких других серьёзных неприятностях, связанных с котлами, с тех пор не сообщалось. Возможно, об инцидентах тщательно умалчивалось (что маловероятно), возможно, к котлам авианосца было особое (предельно тщательное) отношение, возможно, конструкция КВГ-4, доведённая до ума после «авантюры» 1995-1996 г.г., заметно отличается от КВГ-3 в лучшую сторону, но, как бы то ни было, факт остаётся фактом − со своими КВГ-4 «Кузнецов» регулярно ходит в дальние воды, в то время как два из трёх оставшихся из 17 эсминцев пр. 956 с КВГ-3 исполняют обязанности кораблей ОВРа, а поход «Быстрого» в Индию воспринимается как полёт на Луну.

Однако, несмотря на регулярные выходы на боевую службу, КОН авианосца на сегодняшний день весьма невысок (коэффициент оперативного напряжения равен отношению суммарного времени выполнения задач по предназначению к общему сроку службы). «Кузнецов» выходил на БС восемь раз: 1) 23.12.1995-22.03.1996 (СЗМ); 2) 27.09-24.10.2004 (Сев.-вост. Атлантика); 3) 23.08-14.09.2005 (Сев.-вост. Атлантика); 4) 05.12.2007-03.02.2008 (СЗМ); 5) 05.12.2008-27.02.2009 (СЗМ); 6) 06.12.2011-17.02.2012 (СЗМ); 7) 17.12.2013-17.05.2014 (СЗМ); 8) 15.10.2016-08.02.2017 (СЗМ). Если посчитать КОН с момента передачи корабля ВМФ (25.12.1990), получится 623/9612=0,06 (исходные данные − в сутках). При этом следует иметь в виду, что вторая БС состоялась только через девять лет (8,76) после первой (на дворе стояли «смутные времена»), после чего молитвами ВВП ситуация стала меняться в лучшую сторону. Пересчитав КОН с 01.01.2007, мы получим 484/3761=0,13 (!), что, впрочем, тоже далеко от идеала. Необходимо добиться того, чтобы котлы «Кузнецова» позволили увеличить КОН в 2−2,5 раза.

При этом, ещё в июньском номере журнала «Национальная оборона» за 2011 год (почти шесть лет назад) рассказывалось о новой разработке питерского Специального конструкторского бюро котлостроения (СКБК) − высоконапорном автоматизированном корабельном котлоагрегате нового поколения КВГ 6М (так в оригинале − без дефиса), способном, по утверждению разработчика, стать основой КТУ, конкурентоспособной с газотурбинными и дизельными ГЭУ. Перспективный котёл СКБК отличается от предшественников экономичностью, надёжностью, малыми массогабаритными характеристиками и высокой степенью автоматизации, его параметры пара впечатляют − 8,0 МПа (около 82 атм) и 515 град. Цельсия, автоматизированная система управления, выполненная на современной элементной базе, позволяет обеспечить безвахтенное обслуживание, а суммарный расход топлива КТУ уменьшается где-то на 20%.

В то же время, перспективность применения котлотурбинных установок на боевых кораблях и судах обеспечения ВМФ находится под большим вопросом (недаром с 2011 г. публикаций на данную тему практически не было), а мелкосерийное (в количестве 8 единиц) производство принципиально нового котла вряд ли будет воспринято с восторгом на предприятии- изготовителе. Однако, у СКБК есть и другие, более практические, предложения. Так, в частности, при проведении модернизационных работ на кораблях, находящихся в эксплуатации, предлагается модификация КВГ 6М-1 с традиционными параметрами пара (6,0 МПа и 470 град.) и возможностью работы на дизельном топливе, увеличивающим дальность плавания примерно на 10% − такой котлоагрегат полностью взаимозаменяем с КВГ-3 (ссылка 4).

В целом, для улучшения эксплуатационных качеств КТУ «Кузнецова» у нас есть всё необходимое: 1) осознание потребности сделать это; 2) готовность профинансировать работы из средств гособоронзаказа; 3) наличие действующего профильного КБ, специализирующегося в частности на корабельных высоконапорных котлоагрегатах (ссылка 5) и располагающего соответствующими наработками; 4) наличие судостроительного предприятия с развитым котельным производством − Балтийского завода, СПб (ссылка 6), не столь давно (уже в новейшей истории России) изготовившего девять новых котлов КВГ-3Д (один учебный) для индийского авианосца «Викрамадитья» (ссылка 7).

С учётом того, что котлы КВГ-4 были разработаны не менее 30 лет назад и в известной степени являются анахронизмом, очень не хотелось бы, чтобы они в первозданном виде оставались на обновлённом авианосце. Наиболее рациональным представляется вариант с заменой всех восьми котлоагрегатов на новые − по типу КВГ 6М-1, но взаимозаменяемые с КВГ-4 (назовём их КВГ 6М-2), отличающиеся суперсовременной автоматикой, которая свела бы к минимуму пресловутый человеческий фактор. Согласно заявлению анонимного источника в ОПК, сделанному, как ни странно, ещё до проведения дефектации (либо выборочная дефектация была проведена в опережающем режиме), «на авианосце отремонтируют четыре из восьми имеющихся у него котлов силовой установки, еще четыре заменят» (ссылка 8), что имеет смысл только в том случае, если отремонтированные котлы доведут до современного уровня, как это принято в авиа- и танкостроении.

Рассматривать авианосец в отрыве от авиагруппы бессмысленно − если авиагруппа ещё может решать какие-то задачи без своего носителя (например, обеспечивать ПВО объектов, расположенных в районе аэродрома её берегового базирования), то сам носитель, лишённый авиагруппы, становится практически бесполезным в военном отношении плавучим сооружением, пригодным разве что для переброски армейских самолётов и вертолётов с тыловых авиабаз на ТВД или с одного ТВД на другой. Поэтому есть смысл попытаться представить, что хорошего можно сделать с ЛА, базирующимися на «Кузнецове», пока он проходит средний ремонт.

Если довести до ума (поставить на крыло) самолёт РЛДН на базе Як-44 (о чём говорилось в 1-й части трилогии) за это время несмогут или не захотят, «Кузнецову» придётся довольствоваться его эконом-вариантом (РЛДН для бедных) − вертолётом Ка-31, который на кораблях ВМФ штатно никогда не применялся (насколько известно, два борта − 90 и 91, переданные МА в 2012 г., находятся в опытной эксплуатации). И Ка-31, и Ка-27М (поставляются с конца 2016 г.), и МиГ-29К(УБ) − машины новые, им предстоит длительный процесс «обкатки» строевыми лётчиками, устранения замечаний и усовершенствования в рабочем порядке, поэтому говорить о какой-либо модернизации тут пока рано. Другое дело Су-33.

Прежде всего следует сказать, что отказываться от этих замечательных (лучших в мире) палубных истребителей в пользу одних только МиГ-29К(УБ) было бы неразумно, и, судя по всему, делать этого не собираются − два года назад об этом заявил командующий МА ВМФ И. Кожин («Су-33 будут. эксплуатироваться вместе с МиГ-29К»: дальнюю зону ПВО закроют Су-33, среднюю − МиГ-29К, ближнюю − корабельное ПВО − ссылка 9), а недавно подтвердил процитированный выше источник в ОПК («самолётный состав смешанного авиакрыла на «Кузнецове» пока менять не планируется» − ссылка 8). Более того, в 2015 г. был дан «зелёный свет» процессу модернизации парка Су-33 с продлением срока эксплуатации как минимум до 2025 г. (ссылка 7). В явном виде детали проекта не разглашаются, поэтому рискну порассуждать об этом.

1. То, о чём я мечтал задолго до выхода «Кузнецова» на БС (ссылка 10), получило подтверждение от источников, близких к официальным − часть Су-33 была оснащена специализированной вычислительной подсистемой СВП-24, позволяющей довести точность попадания свободнопадающих бомб почти до уровня высокоточного оружия (путём сбора и обработки массива информации, касающейся местонахождения носителя и цели, параметров движения носителя и атмосферных условий). Сначала, за полтора месяца до похода, об этом сообщили»Известия» со ссылкой на Минобороны (ссылка 11), а уже после него − телеканал Т24 − ссылка 12, 10:01). Следует оборудовать чудо-системой все борта 279 окиап.

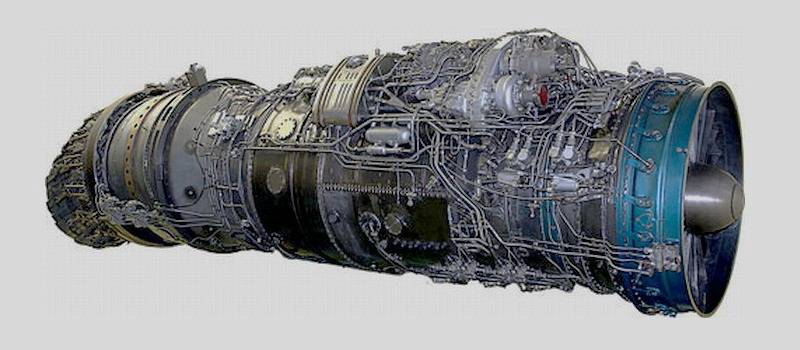

2. Другим достоверным фактом является возобновление производства двигателей для Су-33 в Уфимском мотостроительном объединении (УМПО), входящим в ОДК. Речь идёт о ТРД АЛ-31Ф серии 3 (АЛ-31Ф3), который мощнее базового на 300 кгс (12 800 против 12 500) и отличается от него дополнительным «особым режимом», используемым при взлёте с трамплина с полной боевой нагрузкой или при экстренном уходе на второй круг в случае неудачной посадки. Согласно сообщению пресс-службы ОДК, «новые двигатели. будут выпускаться с внедрением доработок, которые уже применены на двигателях семейства АЛ-31Ф современного серийного облика» (ссылка 13). Остаётся надеяться, что в сообщении говорится всё-таки о серии 42 (АЛ-31Ф-М1) с тягой 13 500 кгс (ссылка 14), либо решение будет пересмотрено в пользу этой модели. Лишние 700 кгс будут очень кстати для увеличения боевой нагрузки Су-33 при коротком взлёте со стартовых позиций №1 и №2.

3. В комментариях к предыдущим записям не раз и не два приходилось слышать о превосходстве «Супер Хорнета» над Су-33, главным образом − из-за оснащённости первого суперсовременной бортовой РЛС с АФАР и ракетами «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной ГСН (АРГСН). Сравнение F/A-18E/F с Су-33 (точнее − доказательство обратного) в этом блоге было начато (ссылка 15, ссылка 16), но прервано в связи с моим отъездом в Донбасс, а затем по причине утраты данных сразу на двух жёстких дисках (основном и резервном) − бывает и такое. Надеюсь, оно будет продолжено, но не сейчас.

Скажу лишь, что по РЛС AN/APG-79 и по AIM-120 достоверных данных как не было, так и нет − ВПК и ВМС США заняли глухую оборону и секретят всё подряд, известно лишь, что: 1) AN/APG-79 гораздо слабее AN/APG-77 F-22 (раза в два), что и понятно, учитывая разницу в тяговооружённости; 2) дальность обнаружения типовых воздушных целей по аналогии с F-15E оценивается в 150-180 км (ссылка 17); 3) БРЛС с АФАР «Супер Хорнета» очень хороша для работы по наземным целям и постановки помех (на что, собственно, он и был заточен), однако её достоинства в воздушном бою с сильным и умелым противником вызывают сомнения; 4) 8 (!) одновременно обстреливаемых активно маневрирующих целей с учётом необходимости активно маневрировать самому − это вообще за гранью реальности (сюжет для компьютерной игры для вундеркиндов).

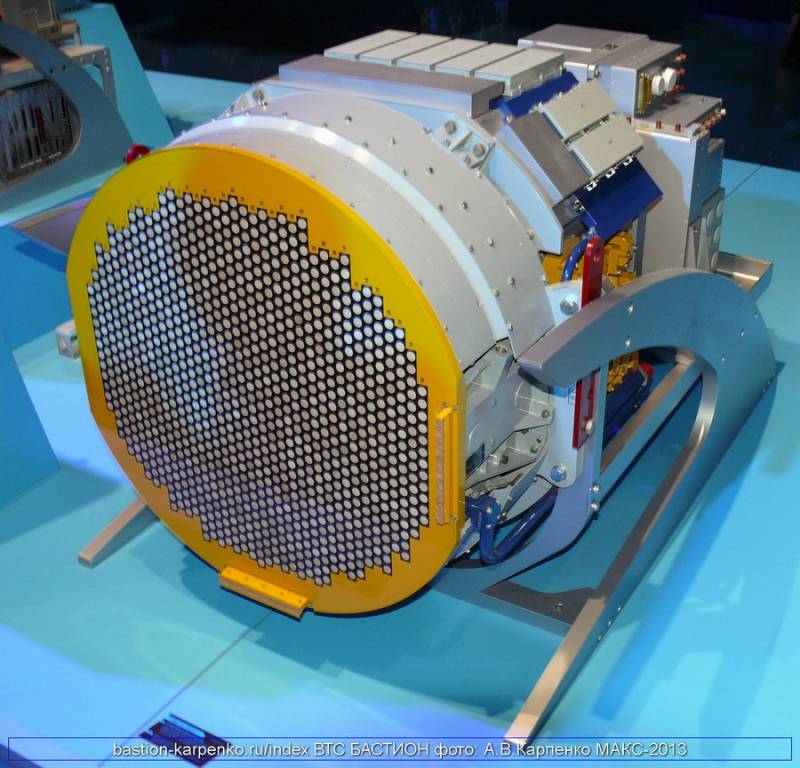

Поэтому, не задаваясь пока вопросом «а зачем всё это надо?», просто рассмотрим возможные варианты улучшения БРЭО (БРЛС в составе СУВ − системы управления вооружением) Су-33, которые можно было бы реализовать в разумно короткие сроки, сопоставимые со сроком среднего ремонта «Кузнецова». Теоретически, на «тридцать третьи» можно установить любую из трёх новых РЛС с ФАР, применяемых на машинах семейства Су-27 и МиГ-29: 1) Н010? «Жук-А» с АФАР, одна из родоначальниц которой («Жук-М» со щелевой антенной решёткой) по имеющимся данным установлена на единственном двухместном Су-33УБ (Су-27КУБ) (ссылка 18), разработчик − «Фазотрон-НИИР» (КРЭТ); 2) Н011М «Барс» с пассивной ФАР (ПФАР) разработки НИИ приборостроения (НИИП) и производства Рязанского приборного завода (ГРПЗ), которая, судя по всему, устанавливается на Су-30СМ (ссылка 19, текст после фото 18); 3) Н035 «Ирбис (ПФАР, Су-35, НИИП, ГРПЗ).

Все указанные РЛС являются основой СУВ, позволяющих использовать новейшие ракеты класса «воздух-воздух» (РВВ-СД, РВВ-БД − ссылка 20) и «воздух-поверхность» (Х-31АД и пр.), не должны уступать в дальности обнаружения и пуска перехваленному «Супер Хорнету» и, в случае внедрения одной из них на Су-33, многократно увеличат его боевые возможности, сделав настоящим королём воздуха над просторами Мирового океана до появления Т-50К.

В качестве эконом-экспресс-варианта может быть предложена усовершенствованная старая-добрая СУВ «Меч» с РЛС Н001 (Н001М?), предлагавшаяся НИИП ещё в 2011 г. (разумеется, в экспортном исполнении) и предполагавшая увеличение дальности обнаружения воздушной цели типа истребитель (ЭПР=3 кв.м, с вероятностью 0,5) в переднюю полусферу со 100 до 150 км, количества одновременно атакуемых целей − с одной до двух (уверен, что атаковать сразу большее количество целей у лётчика попросту не будет возможности), применение ракет «воздух-воздух» средней дальности Р-77 (РВВ-АЕ), ПКР Х-31А(Д) и пр. (ссылка 21). Конечно, не предел мечтаний, но хоть что-то.

4. Как известно, Су-33 оборудован системой дозаправки топливом в полёте по схеме «шланг-конус». Дозаправка может производиться от однотипных машин, оборудованных унифицированным подвесным агрегатом заправки УПАЗ-1 с темпом до 2000 л/мин (по другим данным, до 1100 л/мин − ссылка 22). Выдвижная штанга-топливоприёмник с головкой ГПТ-1 расположена перед кабиной пилота на левой стороне фюзеляжа, УПАЗ-1 подвешивается на 1-ю точку подвески между гондолами двигателей заправщика [7-206-207].

В 1-й части трёхсерийного выпуска «Военной приёмки» о походе «Кузнецова» (22:57) известный лётчик-испытатель С. Богдан так описал тактику использования Су-33 с дозаправкой в воздухе (с правками автора блога): с авианосца взлетает группа дозаправщиков (несколько танкеров), следом − группа, которая будет выполнять боевую задачу, доходит до района заправки (истратив, к примеру, треть или половину запаса топлива) и дозаправляется от танкеров, в результате чего дальность её полёта увеличивается на пройденную величину (не считая топлива, потраченного на взлёт).

При этом, на мой взгляд, эффективность самолётов-заправщиков можно было бы увеличить, применив подвесные топливные баки, которые штатно на Су-33 не предусмотрены («не устанавливаются» − ссылка 23). При взлёте со стартовой позиции №3 (195-метровый «длинный» разбег) самолёт может взлететь с полным запасом топлива во внутренних баках (9 500 кг) и максимальным по точкам подвески запасом УР «воздух-воздух» (8 Р-27 и 4 Р-73), взлётная масса при этом будет (по разным данным) 32 200 − 32 450 кг (ссылка 24). Однако для «танкера» такая боевая нагрузка представляется избыточной − наверное, было бы достаточно 2 Р-27 и 2-Р73, а вместо остальных можно подвесить два подвесных топливных бака ПТБ-1500 ёмкостью по 1500 л (1170 кг) авиакеросина ТС-1, за счёт чего запас топлива заправщика увеличится на 25%.

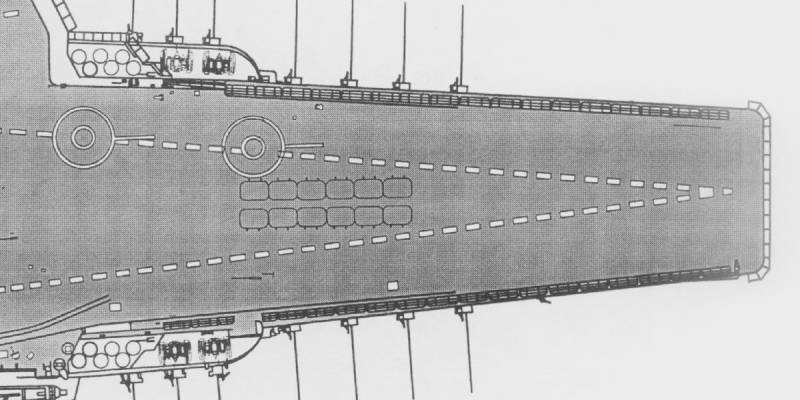

Если критика по поводу размещения противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК) на первых четырёх отечественных ТАВКР вполне уместна (они занимали всю носовую часть верхней палубы, в значительной степени девальвируя авианесущую функцию крейсеров), то «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливости − 12 его УВП ПКРК «Гранит» убраны под палубу, занимают не слишком большой объём, расположены между треками стартовых позиций №1 и №2 (трек 3-й позиции совпадает со 2-й, если я правильно понимаю её номер) и совершенно не мешают взлёту палубных самолётов с трамплина. Размеры ракетного отсека, занимаемого УВП, равны примерно 25,5х9,5х10,5 м (LхBхH, длина − посередине высоты отсека, высота − с межпалубным «двойным дном»), площадь 240 кв.м, объём 2540 куб.м.

Указанного объёма не хватает даже для минимально целесообразного удлинения ангара на 4 МиГ-29К (26х20х7,2=3740 куб.м), не считая того, что перекомпоновка помещений будет связана со значительными проектными и технологическими трудностями. Демонтаж ПКРК может быть полезен разве что для размещения в освободившемся объёме дополнительного авиационного боезапаса, но есть подозрение, что особой необходимости в этом нет. ТАВКР пр. 11435 проектировался в расчёте на базирование на нём большого количества противолодочных вертолётов (порядка 18 машин), и поскольку функция ПЛО в ближайшее время вряд ли будет для него приоритетной, погреба авиационных торпед, глубинных бомб и гидроакустических буёв могут быть использованы для свободнопадаюших авиабомб и высокоточного оружия (плюс ещё какие-то неведомые скрытые резервы).

Нежелание отказываться от ударного комплекса (точнее, «необходимость восстановления системы ударного вооружения») озвучил недавно и Д. Рогозин (ссылка 25). С этим трудно не согласиться − на месте одной УВП «Гранита» может быть размещено четыре ячейки УКСК (3С14) высотой 9,58 м (при высоте ракетного отсека 11435 около 10,5 м), т. е. суммарный боезапас тех же самых КРБД 3М14 может достигнуть 48 ракет (втрое больше, нежели на 22350), что в случае необходимости будет весьма солидным вкладом в залп любой корабельной группировки во главе с ТАВКР.

По большому счёту, даже если в разумные сроки (за 2-3 года) модернизировать на «Кузнецове» одну только ГЭУ, дав авианосцу возможность ходить на БС ежегодно (а не раз в два года, как было раньше) и укомплектовать авиагруппу по предполагаемому новому штату (8 Су-33, 16 МиГ-29К, 4 Ка-31, 4 Ка-27, итого 32 ЛА в ангаре плюс, по возможности, ещё 14 на полётной палубе − ссылка 26), это уже будет великое счастье для ВМФ России и всех, кто болеет за него душой. Если же получится сделать что-то ещё, будем считать это бонусом или подарком судьбы. ■

Схема КТУ ТАВКР пр. 1143 (из книги В. Кузина и В. Никольского «Военно-морской флот СССР 1945-1991» 212)

Схемы котлов КВГ-3 [5-16-17] (слева) и КВГ 6М (КВГ 6М-1, ТНА не показан, СКБК, Национальная оборона №6/2011)

ТРД АЛ-31Ф-М1 (АЛ-31Ф серии 42) тягой 13 500 кгс (фото с сайта НПЦ газотурбостроения «Салют»)

Штатная РЛС Су-33 Н001, входящая в состав СУВ «Меч» (фото с сайта НИИП)

РЛС со щелевой антенной «Жук-М», установленная на Су-27КУБ (фото А. Карпенко)

РЛС с АФАР «Жук-А» (фото А. Карпенко)

Агрегат заправки УПАЗ-1, вид спереди (фото из книги А. Фомина [7], стр. 207)

УПАЗ-1, вид сзади: заправочный конус и сигнализатор заправки (источник тот же)

Штанга дозаправки в выпущенном положении (фото из книги А. Фомина [7], стр. 206)

УВП ПКРК «Гранит» ТАВКР пр. 11435, 1991 (фото из работы В. Заблоцкого [1] от Петрович-2 с forums.airbase.ru)

Фрагмент продольного разреза ТАВКР пр. 11435 (схема С. Балакина из выпуска «Морской коллекции» №7/2005 [1])

Фрагмент вида сверху ТАВКР пр. 11435 (схема из книги Ю. Апалькова «Корабли ВМФ СССР», том II, часть 1). Размеры (LхB) ракетного отсека по люкам на полётной палубе − 22,5х7,0 м

Ракетный отсек (зелёный) и ангар (жёлтый) ТАВКР пр. 11435, вписанные в теоретический чертёж ТАВКР пр. 11434 (из книги А. Павлова), отличающегося меньшим развалом бортов (шпангоутов) в носовой оконечности (по длине ракетный отсек находится примерно между 2 и 4 плюс 1/3 теоретическими шпангоутами)

Источник