2.4 Подготовка скважины к грп

Подготовительные работы к проведению ГРП включают в себя:

Обследование скважины, состоящее из проверки крепи в интервале ГРП методом АКЦ, а также наличии перетоков и технического состояния эксплуатационной колонны с помощью промыслово-геофизических исследований путем снижения уровня компрессором или специальным оборудованием (свабом). Работы по свабированию выполняются с помощью тартальной лебедки. При проведении работ по обследованию обязательно собирается материал об искусственном и текущем забое и привязка материала перфорации по локатору муфт и гамма-каротажу. Материалы по обследованию скважин, должны иметь срок давности не более трех месяцев. Силами ПКРС обследование проводится только после проведенного сложного ремонта, связанного с фрезерованием и ударными нагрузками на инструмент.

Перед ГРП пакер должен устанавливаться в интервале 30-50м от верхних отверстий зоны перфорации, указанной в плане работ на скважину.

Интервал установки пакера должен скребковаться скрепером. Доставка пакера на куст осуществляется группой подготовки ГРП в специальном контейнере. Пакер доставляется с навернутым опрессовочным седлом.

Перед спуском пакер соединяют на мостках с патрубком, не вынимая пакер из контейнера. Специальный контейнер снимают с пакера после подъема НКТ в вертикальное положение.

Спуск пакера должен осуществляться на НКТ-89мм с допустимым внутренним давлением не менее 70 МПа.

При спуске (подъеме) пакера в скважину скорость не должна превышать 0,25 м/сек.

Спуск пакера должен производиться с точным замером и отбраковкой труб, очисткой и смазкой резьб.

Опрессовка НКТ должна производиться на давление, указанное в плане работ на ремонт скважины.

Давление в НКТ при опрессовке наблюдается в течение 5 минут. Допускается снижение давления на 0,1МПа.

Посадка пакера как гидравлического, так и механического типа производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации пакеров.

При оборудовании устья скважины специальной арматурой, планшайба крепится на все шпильки, проверяется работоспособность задвижек. Лицо, посадившее пакер, заполняет отчет о посадке пакера и делает в вахтовом журнале и паспорте на ГРП краткое описание проведенной работы.

На территории куста бригады КРС подготавливается рабочая площадка размерами 50х50м, с которой убираются посторонние предметы и производится планировка. В зимнее время площадка очищается от льда и снега.

Площадка для расстановки техники и емкостного парка при ГРП должна отвечать следующим требованиям:

На площадке должна разместиться техника ГРП и емкостной парк (3 емкости по 40м 3 ).

Площадка должна иметь свободный подъезд к скважине.

Площадка должна иметь поверхность, способную выдержать технику весом до 60 тонн.

После подготовки скважины к проведению ГРП бригада КРС снимает с устья скважины установку для ремонта скважины, мостки, трубы и все бригадное хозяйство в радиусе 50 метров от скважины. Мастер бригады КРС за сутки уведомляет ЦИТС ПКРС о готовности скважины к ГРП. В течении этих суток начальник участка ГРП или ведущий инженер вместе с супервайзером проверяют состояние площадки и составляют схему расположения оборудования, которая утверждается главным инженером ПКРС.

После этого на площадку завозятся емкости и заполняются нефтью или водой. Емкости для жидкости — основы геля устанавливаются на твердую поверхность за пределами охранной зоны воздушных линий электропередач, нефтесборных сетей с расстоянием между ними не менее 1 метра. Горизонтальные емкости устанавливаются слегка наклоненными в сторону слива. После установки емкости заземляются на ранее подготовленный контур или колонну ближайшей скважины через заземляющий луч.

Подогрев воды или нефти производится с помощью АДПМ-5 при температуре окружающей среды ниже 0 o С до температуры 20-30 o С.

Завоз химреагентов и нефти (воды).

Завоз типа и количества жидкости — основы геля, доставка химреагентов осуществляется в соответстви с планом работ на ГРП.

Завоз нефти на скважину осуществляется звеном из трех АЦН-10 и одного ЦА-320.

Подготовка оборудования, участвующего в ГРП.

Гидравлический разрыв пласта производится техникой комплекса ГРП в составе:

-установки для транспортировки расклинивающего агента (песковоза);

Источник

Последовательность работ при проведении ГРП следующая.

Подготовительные работы. При гидравлическом разрыве пласта, когда давление может оказаться выше допустимого для эксплуатационной колонны, в колонне следует устанавливать пакеры.

Места установки агрегатов для ГРП должны быть соответствующим образом подготовлены и освобождены от посторонних предметов, препятствующих установке агрегатов и прокладке коммуникаций.

Перед ГРП в скважинах, оборудованных ШСК, необходимо отключить привод станка-качалки, затормозить редуктор, а на пусковом устройстве вывесить плакат «Не включать — работают лю-

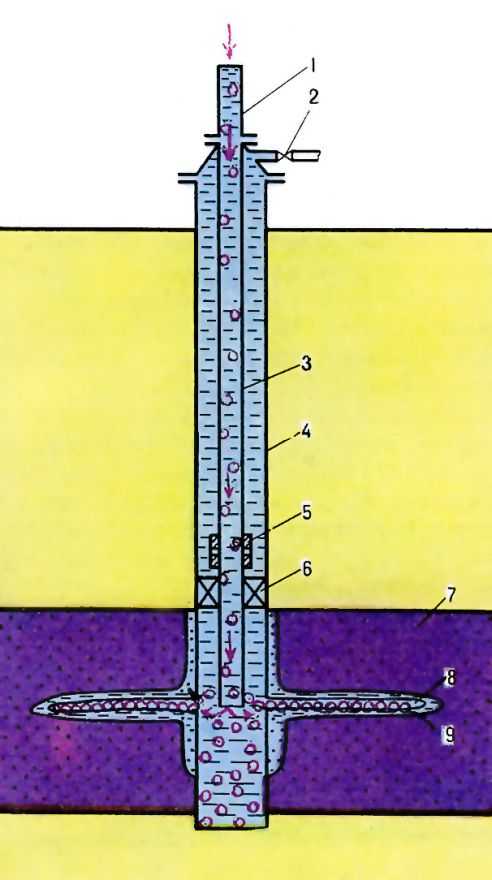

Схема гидравлического разрыва пласта: 1 — специальная головка для гидравлического разрыва, через которую подаётся жидкость с расклинивающим материалом; 2 — задвижка на затрубном манифольде; 3 — лифтовая колонна труб; 4 — эксплуатационная колонна; 5 — циркуляционный клапан; 6 — пакер; 7 — продуктивная толща; 8 — трещина с расклинивающим материалом; 9 — зона с отфильтровавшейся рабочей жидкостью.

После этого выполняют следующие операции.

1. У устья скважины устанавливают агрегат подземного ремонта для спуска-подъема колонны труб при спуске и установке внут-рискважинного оборудования. Рядом со скважиной располагают оборудование для выполнения непосредственно ГРП, насосные и пескосмесительные агрегаты, цистерны и другое оборудование.

Агрегаты для ГРП устанавливают на расстоянии не менее 10 м от устья скважины и таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 1 м и кабины не были обращены к устью скважины.

2. Из скважины извлекают оборудование, использовавшееся для ее эксплуатации (колонна подъемных труб, скважинный штанговый насос или ЭЦН).

Уточняют глубину забоя скважины, расположение пласта (или группы пластов), подлежащего разрыву.

3. Скважину промывают для удаления загрязнений и песчаных пробок. В ряде случаев для повышения эффективности ГРП проводят кислотную обработку и дополнительное вскрытие продуктивного пласта в интервале, намеченном для гидроразрыва. При этом используют кумулятивную или гидропескоструйную перфорацию, создавая до 100 отверстий на 1 м скважины. В результате давление, развиваемое насосами при ГРП, уменьшается, а количество трещин в пласте возрастает.

4. На колонне НК.Т спускают пакер с якорем и устанавливают на 5—10 м выше верхних отверстий перфорации.

В ряде случаев он может находиться ниже верхней кровли пласта. Длина хвостовика должна быть максимально возможной, чтобы обеспечить движение песка в восходящем потоке к трещине и предупредить его выпадение в зумпф скважины.

В зависимости от технологии гидроразрыва может быть установлен и второй пакер — ниже перфорационных отверстий.

5. Скважину промывают и заполняют до устья жидкостью: если скважина эксплуатационная — дегазированной нефтью, если нагнетательная — водой.

6. Сажают и опрессовывают пакер той же жидкостью, какой заливают скважину. При этом во внутренней полости спущенных НКТ создают давление, а качество герметизации контролируют по отсутствию перелива жидкости из кольцевого пространства скважины. Опрессовывают пакер при двух давлениях — заведомо меньшем и максимально возможном, развиваемом насосами.

Если пакер не обеспечивает требуемой герметичности, его срывают и проводят повторную посадку, после чего опять опрессовывают.

7. После опрессовки устье скважины обвязывают. Для этого используют специальную арматуру устья.

Непосредственно ГРП выполняют следующим образом.

1. Насосным агрегатом закачивают в скважину жидкость разрыва, которая в зависимости от физико-механических особенностей пласта имеет соответственно повышенную вязкость и бывает двух типов: на основе углеводородных жидкостей или водных растворов. В первом случае это могут быть сырая высоковязкая нефть, загущенные керосин или дизельное топливо, во втором — вода, сульфитспиртовая барда, загущенные растворы соляной кислоты.

Жидкость разрыва закачивают при нескольких значениях подач насосов и на каждом режиме работы определяют приемистость скважины, строят график зависимости расхода поглощаемой жидкости от развиваемого давления. Расход жидкости, закачиваемой в пласт, ступенчато увеличивают до тех пор, пока не произойдет скачкообразного увеличения поглощения жидкости и некоторого уменьшения давления нагнетания, что свидетельствует об образовании трещин в пласте.

2. После появления трещин в колонну НКТ начинают закачивать жидкость-песконоситель. Это может быть та же жидкость, что использовалась при разрыве пласта, но смешанная с песком. Жидкость-песконоситель закачивают всеми насосными агрегатами при максимальных давлении и подаче.

Содержание песка в жидкости изменяют в пределах 100— 600 кг на 1 м 3 жидкости. Песок должен быть более прочным, чем порода, слагающая пласт, и достаточно крупным. Перед ГРП его промывают от глины и пыли и отсеивают по размерам песчинок-фракциям. Наиболее приемлемой фракцией является песок с размером зерен 0,5—1,0 мм. Общее количество песка, закачиваемого в скважину, зависит от протяженности трещин и изменяется в пределах от 4 до 20 т.

3. Без прекращения подачи жидкости и снижения давления лосле окончания закачки жидкости-песконосителя начинают закачивать в скважину продавочную жидкость, объем которой должен быть на 1,5—2 м 3 больше объема насосно-компрессориых труб, нз которых спущен пакер, и зумпфа. В качестве продавочной жидкости используют маловязкую нефть или воду, обработанную ПАВ. Часто в нефтяные скважины после закачки жидкости-песконосителя закачивают 2—2,5 м 3 чистой жидкости без песка, после чего f приступают к закачке продавочной жидкости — воды. В этом случае объем воды выбирают таким, чтобы предупредить попадание ее в пласт.

При гидравлических испытаниях обвязки устья и трубопроводов обслуживающий персонал удаляют от испытываемых объектов за пределы опасной зоны.

Во время закачки и продавки жидкости нахождение людей возле устья скважины и у нагнетательных трубопроводов запрещается. Во время работы агрегатов запрещается ремонтировать их или крепить обвязку устья скважины и трубопроводов. Перед отсоединением трубопроводов от устьевой арматуры следует закрыть краны на ней и снизить давление в трубах до атмосферного.

Пуск агрегатов разрешается только после удаления людей, не § связанных непосредственно с выполнением работ, за пределы опасной зоны.

Заключительные работы выполняют следующим образом:

1. После закачки продавочной жидкости устье скважины закрывают до тех пор, пока давление в колонне НКТ не уменьшится до атмосферного или близкого к нему. Это необходимо для предотвращения выноса песка из трещин, созданных при гидроразрыве, и образования песчаных пробок.

В это время обычно демонтируют коммуникации, соединявшие

Источник

ГРП. Технология проведения ГРП

ГРП состоит из трех принципиальных операций:

1. создание в коллекторе искусственных трещин (или расширение естественных);

2. закачка по НКТ в ПЗС жидкости с наполнителем трещин;

3. продавка жидкости с наполнителем в трещины для их закрепления.

При этих операциях используют три категории жидкостей:

- жидкость разрыва,

- жидкость-песконоситель

- продавочную жидкость.

Рабочие агенты должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Не должны уменьшать проницаемость ПЗС. При этом, в зависимости от категории скважины (добывающая; нагнетательная; добывающая, переводимая под нагнетание воды), используются различные по своей природе рабочие жидкости.

2. Контакт рабочих жидкостей с горной породой ПЗС или с пластовыми флюидами не должен вызывать никаких отрицательных физико-химических реакций, за исключением случаев применения специальных рабочих агентов с контролируемым и направленным действием.

3. Не должны содержать значительного количества посторонних механических примесей (т.е. их содержание регламентируется для каждого рабочего агента).

4. При использовании специальных рабочих агентов, например, нефтекислотной эмульсии, продукты химических реакций должны быть полностью растворимыми в продукции пласта и не снижать проницаемости ПЗС.

5. Вязкость используемых рабочих жидкостей должна быть стабильной и иметь низкую температуру застывания в зимнее время (в противном случае процесс ГРП должен проводиться с использованием подогрева).

6. Должны быть легкодоступными, недефицитными и недорогостоящими.

Технология проведения ГРП:

- Подготовка скважины — исследование на приток или приемистость, что позволяет получить данные для оценки давления разрыва, объема жидкости разрыва и других характеристик.

- Промывка скважины — скважина промывается промывочной жидкостью с добавкой в нее определенных химических реагентов. При необходимости осуществляют декомпрессионную обработку, торпедирование или кислотное воздействие. При этом рекомендуется использовать насосно-компрессорные трубы диаметром 3-4″ (трубы меньшего диаметра нежелательны, т.к. велики потери на трение).

- Закачка жидкости разрыва – создается необходимое для разрыва горной породы давление для образования новых и раскрытия существовавших в ПЗС трещин. В зависимости от свойств ПЗС и других параметров используют либо фильтрующиеся, либо слабофильтрующиеся жидкости.

в добывающих скважинах

— загущенную нефть, нефтемазутную смесь;

— гидрофобную нефтекислотную эмульсию;

— гидрофобную водонефтяную эмульсию;

— кислотно-керосиновую эмульсию и др.;

в нагнетательных скважинах

— водные растворы соляной кислоты;

— загущенную воду (крахмалом, полиакриламидом — ПАА, сульфит-спиртовой бардой — ССБ, карбоксиметилцеллюлозой — КМЦ);

— загущенную соляную кислоту (смесь концентрированной соляной кислоты с ССБ) и др.

При выборе жидкости разрыва необходимо учитывать и предотвращать набухаемость глин, вводя в нее химические реагенты, стабилизирующие глинистые частицы при смачивании (гидрофобизация глин).

Как уже отмечалось, давление разрыва не является постоянной величиной и зависит от ряда факторов.

Повышение забойного давления и достижение величины давления разрыва возможно при опережении скоростью закачки скорости поглощения жидкости пластом. У низкопроницаемых пород давление разрыва может быть достигнуто при использовании в качестве жидкости разрыва жидкостей невысокой вязкости при ограниченной скорости их закачки. Если породы достаточно хорошо проницаемы, то при использовании маловязких жидкостей закачки требуется большая скорость закачки; при ограниченной скорости закачки необходимо использовать жидкости разрыва повышенной вязкости. Если ПЗС представлена коллектором высокой проницаемости, то следует применять большие скорости закачки и высоковязкие жидкости. При этом должна учитываться и толщина продуктивного горизонта (пропластка), определяющая приемистость скважины.

Важным технологическим вопросом является определение момента образования трещины и его признаки. Момент образования трещины в монолитном коллекторе характеризуется изломом на зависимости «объемный расход жидкости закачки — давление закачки» и значительным снижением давления закачки. Раскрытие уже существовавших в ПЗС трещин характеризуется плавным изменением зависимости «расход — давление», но снижения давления закачки не отмечается. В обоих случаях признаком раскрытия трещин является увеличение коэффициента приемистости скважины.

- Закачка жидкости-песконосителя. Песок или любой другой материал, закачиваемой в трещину, служит наполнителем трещины, являясь, каркасом внутри нее и предотвращает смыкание трещины после снятия (снижения) давления. Жидкость-песконоситель выполняет транспортную функцию. Основными требованиями к жидкости-песконосителю являются высокая пескоудерживающая способность и низкая фильтруемость.

Указанные требования диктуются условиями эффективного заполнения трещин наполнителем и исключением возможного оседания наполнителя в отдельных элементах транспортной системы (устье, НКТ, забой), а также преждевременной потерей наполнителем подвижности в самой трещине. Низкая фильтруемость предотвращает фильтрацию жидкости-песконосителя в стенки трещины, сохраняя постоянную концентрацию наполнителя в трещине и предотвращая закупорку трещины наполнителем в ее начале. В противном случае концентрация наполнителя в начале трещины возрастает за счет фильтрации жидкости-песконосителя в стенки трещины, и перенос наполнителя в трещине становится невозможным.

В качестве жидкостей-песконосителей в добывающих скважинах используются вязкие жидкости или нефти, желательно со структурными свойствами; нефтемазутные смеси; гидрофобные водонефтяные эмульсии; загущенная соляная кислота и др. В нагнетательных скважинах в качестве жидкостей-песконосителей используются растворы ССБ; загущенная соляная кислота; гидрофильные нефтеводяные эмульсии; крахмально-щелочные растворы; нейтрализованный черный контакт и др.

Для снижения потерь на трение при движении этих жидкостей с наполнителем по НКТ используют специальные добавки (депрессоры) — растворы на мыльной основе; высокомолекулярные полимеры и т.п.

- Закачка продавочной жидкости – продавка жидкости-песконосителя до забоя и задавка ее в трещины. С целью предотвращения образования пробок из наполнителя, должно соблюдаться следующее условие:

где

Как правило, в качестве продавочных используются жидкости с минимальной вязкостью. В добывающих скважинах часто используют собственную дегазированную нефть (при необходимости ее разбавляют керосином или соляркой); в нагнетательных скважинах используется вода, как правило, подтоварная.

В качестве наполнителя трещин могут использоваться:

— кварцевый отсортированный песок с диаметром песчинок 0,5 +1,2 мм, который имеет плотность около 2600 кг/м3. Так как плотность песка существенно больше плотности жидкости-песконосителя, то песок может оседать, что предопределяет высокие скорости закачки;

— зерна агломерированного боксита;

— специальный наполнитель — проппант.

Основные требования к наполнителю:

— высокая прочность на сдавливание (смятие);

— геометрически правильная шарообразная форма.

Совершенно очевидно, что наполнитель должен быть инертным по отношению к продукции пласта и длительное время не изменять своих свойств. Практически установлено, что концентрация наполнителя изменяется от 200 до 300 кг на 1 м3 жидкости-песконосителя.

- После закачки наполнителя в трещины скважина оставляется под давлением. Время выстойки должно быть достаточным, чтобы система (ПЗС) перешла из неустойчивого в устойчивое состояние, при котором наполнитель будет прочно зафиксирован в трещине. В противном случае в процессе вызова притока, освоения и эксплуатации скважины наполнитель выносится из трещин в скважину. Если при этом скважина эксплуатируется насосным способом, вынос наполнителя приводит к выходу из строя погружной установки, не говоря об образовании на забое пробок из наполнителя. Вышесказанное является чрезвычайно важным технологическим фактором, пренебрежение которым резко снижает эффективность ГРП вплоть до отрицательного результата.

- Вызов притока, освоение скважины и ее гидродинамическое исследование. Проведение гидродинамического исследования является обязательным элементом технологии, т.к. его результаты служат критерием технологической эффективности процесса.

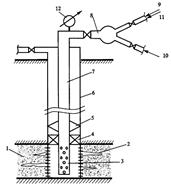

Принципиальная схема оборудования скважины для проведения ГРП представлена на рис. 5.5. При проведении ГРП колонна НКТ должна быть запакерована и заякорена.

Важными вопросами при проведении ГРП являются вопросы определения местоположения, пространственной ориентации и размеров трещин. Такие определения должны быть обязательными при производстве ГРП в новых регионах, т.к. позволяют разработать наилучшую технологию процесса. Перечисленные задачи решаются на основе метода наблюдения за изменением интенсивности гамма-излучения из трещины, в которую закачана порция наполнителя, активированная радиоактивным изотопом, например, кобальта, циркония, железа. Сущность данного метода заключается в добавлении к чистому наполнителю определенной порции активированного наполнителя и в проведении гамма-каротажа сразу после образования трещин и закачки в трещины порции активированного наполнителя; сравнивая эти результаты гамма-каротажа, судят о количестве, местоположении, пространственной ориентации и размерах образовавшихся трещин. Указанные исследования выполняются специализированными промыслово-геофизическими организациями.

1 — продуктивный пласт; 2 — трещина; 3 — хвостовик; 4 — пакер; 5 —якорь; 6 — обсадная колонна; 7 — колонна НКТ; 8 — устьевое оборудование; 9 — жидкость разрыва; 10 — жидкость-песконоситель; 11 — жидкость продавки; 12 — манометр.

Проблемы применения ГРП. ЖОПА там, где рядом с продуктивным пластом находятся пласты, содержащие воду. Это могут быть водоносные пласты, если подошвенная вода. Кроме того, рядом с обработанным пластом могут быть пласты, которые заводнены.

Образующиеся при ГРП вертикальные трещины в подобных случаях создают гидродинамическую связь скважины с водоносной зоной. В большинстве случаев водоносная зона имеет большую проницаемость по сравнению с продуктивным пластом, где проводят ГРП. Именно поэтому ГРП может приводить к полному обводнению скважин. На старых месторождениях многие скважины находятся в аварийном состоянии. Проведение ГРП в подобных условиях приводят к разрыву эксплутационной колонны. Теоретически в подобных скважинах для защиты колонны используют пакер, но из-за вмятин на колонне и коррозии именно в подобных скважинах пакер свою роль не выполняет. Кроме того из-за ГРП может разрушаться цементный камень.

При ГРП трещины создаются в пропластках с различной проницаемостью, но очень часто разорвать высокопроницаемый пропласток легче чем низкопроницаемый. В пропластке с большей проницаемостью трещина может быть более протяженной. При таком варианте после ГРП дебит скважины по нефти увеличивается, но увеличивается обводненность, если скважина была обводнена. Именно поэтому, до и после ГРП необходимо проводить анализ добываемой воды, чтобы узнать откуда в скважине появилась вода.

При ГРП, как и при любых методах интенсификации всегда встает вопрос о компенсации больших отборов закачкой.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Источник