Испытания и сдача электрических проводок

Перед проведением испытаний смонтированные электрические проводки подвергаются внешнему осмотру, во время которого устанавливается их соответствие проекту и требованиям СНиП 3.05.07 – 85.

После внешнего осмотра проводят следующие испытания: измерение сопротивления изоляции электрических цепей всех проводок; проверка фазировки (трехфазных сетей переменного тока), проверка полярности (в сетях постоянного тока) силовых цепей и цепей питания; испытания на плотность соединения защитных трубопроводов (во взрывоопасных помещениях класса В – 1)

Перед измерением сопротивления изоляции проводок, исполнительные механизмы и всю электроаппаратуру отключают. Провода и кабели подключают к зажимам соединительных коробок и сборкам щитов и пультов. Сопротивление изоляции электрических цепей в системах автоматики измеряют в полностью смонтированных электропроводках между всеми жилами кабеля и всеми жилами проводов в защитном трубопроводе (коробе), а также между каждой жилой и металлической защитной оболочкой кабеля или между каждой жилой провода и защитным трубопроводом (коробом).

При проведении измерения сопротивления изоляции цепей управления, измерения, питания и других электропроводок систем автоматизации пользуются мегаомметром на измерительное напряжение 1000В, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 1 Мом. Результат измерения оформляется протоколом по установленной форме.

Фазировку и полярность силовых цепей и цепей питания, как правило, проверяют при наладке оборудования с помощью обычных фазометров и обычных полярных вольтметров.

Соединения защитных трубопроводов на плотность испытывают сжатым воздухом, очищенным от пыли и масла с помощью фильтров. Испытанию на плотность подлежат полностью смонтированные трубопроводы (после протяжки в них проводов) и закреплённые на несущие конструкции. Если защитные трубопроводы одной цепи проложены в нескольких помещениях, содержащих взрывоопасные смеси разных категорий и групп, трубопроводы испытывают отдельно в каждом помещении.

После создания в участке трубопровода пробного давления, участок отключают от источника сжатого воздуха и выдерживают под давлением в течение 3 мин. Участок трубопровода считается годным к эксплуатации, если по окончании выдержки в течение 3 мин давление в нем уменьшилось не более чем на 50%. Если в конце выдержки давление уменьшилось более чем на 50%, трубопровод вновь осматривают, а выявленные дефекты устраняют, сбросив в трубопроводе давление. После устранения дефектов испытание на плотность повторяют вновь.

Результаты испытания защитного трубопровода на плотность оформляют протоколом по установленной форме.

Источник

Испытания и наладка электрических сетей после ремонта

Свойства электроизоляционных материалов изменяются под воздействием температуры, влажности, приложенного напряжения, частоты тока, степени загрязнения материала. При повышении критического уровня напряженности поля изоляция теряет свои электроизоляционные свойства и может произойти пробой диэлектрика. Значение напряжения, при котором происходит пробой, называется пробивным, а соответствующая ему напряженность поля — электрической прочностью изоляции.

При длительной эксплуатации электрооборудования происходят снижение электрической и механической прочности, растрескивание и загрязнение изоляции, изменение структуры диэлектрика. Нагрев проводников и наружного воздуха, влажность, коммутационные и атмосферные перенапряжения, продолжительность времени эксплуатации способствуют старению изоляции. Для выявления дефектов изоляции электрооборудования проводят различные измерения и испытания, обязательные при эксплуатации электроустановок.

Определение состояния изоляции электрооборудования проводят двумя методами: измерение сопротивления изоляции электроустановки с помощью мегаомметра и проверка состояния изоляции повышенным напряжением выпрямленного (или переменного) тока. Мегаомметры выпускаются промышленностью на номинальное напряжение на зажимах 500 и 1000 В (тип M1101М) и 2500 В (тип МС-06).

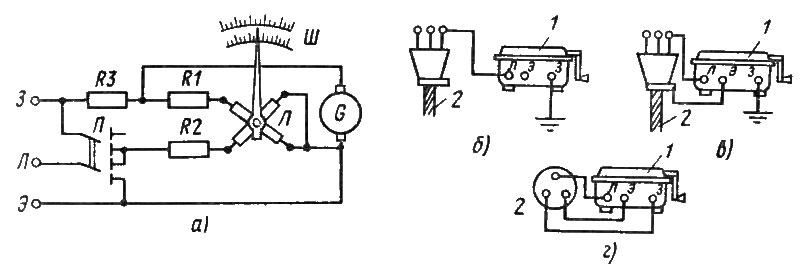

Рис. 42. Мегаомметр и схема измерения им изоляции кабеля:

а — схема мегаомметра; б — измерение изоляции относительно земли; в — измерение при наличии поверхностных токов утечки; г — измерение изоляции между жилами.

Мегаомметр (рис. 42, а) состоит из генератора постоянного тока G, магнитоэлектрического логометра Л, шкалы Ш, проградуированной в килоомах и мегаомах, и добавочных резисторов R1 — R3. Рамки логометра образуют две параллельные ветви и питаются током от генератора, вращаемого за рукоятку со скоростью 120 об/мин. При разомкнутых зажимах 3 (земля) и Л (линия) ток проходит через рамку с добавочным резистором R1 и подвижная часть магнитоэлектрической системы устанавливается в одном из своих крайних положений со знаком ∞, показывающим бесконечно большое сопротивление.

При подключении к зажимам З и Л замкнутой цепи ток пойдет и через вторую рамку с добавочным резистором R3, в результате чего подвижная система установится в положении между знаками ∞ и 0, а стрелка прибора покажет на шкале значение сопротивления изоляции. С помощью переключателя П вторая рамка логометра с R2 подключается последовательно к измеряемому сопротивлению (шкала больших сопротивлений) или параллельно измеряемому сопротивлению (шкала меньших сопротивлений). Для исключения влияния поверхностных токов утечки мегаомметр имеет специальный вывод Э (экран). Этот вывод подключают к заземленной конструкции. Погрешность мегаомметров составляет 1—5%.

При измерении сопротивления изоляции протяженных кабельных линий и обмоток электрических машин отсчет показания прибора проводят только после установившегося равномерного вращения рукоятки мегаомметра.

Для выявления мест с большими диэлектрическими потерями проводят испытание изоляции повышенным напряжением переменного и постоянного токов. При испытании изоляции постоянным током применяется кенотронная установка. При испытании изоляции переменным током промышленной частоты объект подключают к выводу переменного тока, с помощью регулятора поднимают напряжение до испытательного значения и поддерживают его неизменным в течение всего периода испытания.

Сопротивление изоляции силовых и осветительных проводок измеряют один раз в 2 года в помещениях с нормальной средой и один раз в год в остальных помещениях. Значение сопротивления должно быть не менее 0,5 МОм. Не реже одного раза в 3 года и после проведения капитального ремонта изоляцию проводок испытывают повышенным напряжением 1000 В промышленной частоты в течение 1 мин.

Сопротивление изоляции электродвигателей напряжением до 660 В, аппаратов и цепей вторичной коммутации измеряют мегаомметром на 500—1000 В. Сопротивление изоляции электродвигателей не нормируется, для аппаратов и вторичных цепей оно должно быть не менее 0,5 МОм.

Проверка состояния элементов заземляющих устройств и наличие цепи между контуром заземления и заземляемыми элементами производится при каждом текущем и капитальном ремонтах. Не реже 1 раза в 5 лет должна проводиться проверка полного сопротивления петли «фаза —нуль» в установках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. Сопротивление измеряют с помощью прибора типа М-417. При снятом напряжении провод одного из выводов прибора подсоединяют к заземленному корпусу исследуемого аппарата, другой — к фазе сети и подают напряжение. На щите прибора М-417 должна загореться лампа освещения табло r ≠ ∞. Отсутствие загорания лампы табло свидетельствует о нарушении цепи заземления. Если в цепи заземления нарушения нет, то при нажатии на кнопку «Измерение» производят отсчет по отклонению стрелки прибора. При сопротивлении цепи свыше 2 Ом дополнительно загорается сигнальное табло r > 2 Ом. Значение сопротивления должно быть таким, чтобы при замыкании между фазами и заземляющими проводниками возникал ток короткого замыкания, превышающий не менее, чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки, или в 1,5 раза ток отключения максимального расцепителя автоматического выключателя.

Сопротивление изоляции кабельных линий измеряют мегаомметром на напряжение 2500 В до и после испытания кабеля повышенным напряжением. На рис. 42,б,в,г приведены схемы включения мегаомметра 1 при измерении сопротивления изоляции кабеля 2. Сопротивление изоляции кабелей напряжением до 1000 В должно быть не менее 0,5 МОм. Для кабелей напряжением выше 1000 В сопротивление изоляции не нормируется.

Профилактические испытания кабельных линий проводят не реже одного раза в год. Во время них измеряют сопротивление изоляции кабеля, сопротивления заземления концевых заделок, значения блуждающих токов, проверяют целостность жил и фазировку кабельных линий. Эти испытания позволяют выявить слабые места изоляции в кабелях, соединительных муфтах и концевых заделках.

Силовые кабели напряжением выше 1000 В испытываются повышенным напряжением выпрямленного тока в течение 10 мин (при приемо-сдаточных испытаниях) и 5 мин (в эксплуатации). Значение испытательного напряжения зависит от материала изоляции и номинального напряжения кабеля и составляет для кабелей 10 кВ с бумажной изоляцией — 60 кВ; для кабелей 3 кВ с пластмассовой изоляцией — 15 кВ; для кабелей 6 кВ с резиновой изоляцией — 12 кВ.

Результаты измерений и испытаний оборудования заносятся в журнал испытаний электрооборудования и в протоколы испытаний и измерений. Эти данные используются для сравнения при последующих испытаниях и измерениях, анализа состояния и работоспособности оборудования и составления плана проведения ремонтов.

В период капитального ремонта проверяют целостность жил и фазировку кабельной линии, а также проводят испытание повышенным напряжением выпрямленного тока, создаваемого с помощью кенотронной установки (типа КИИ или АКИ-70).

После капитального ремонта кабельной линии составляют протокол испытаний отремонтированной линии с указанием результатов проведенных измерений и испытаний. Вносят в электрические схемы изменения трасс, расположение новых соединительных муфт с привязкой их к ориентирам на местности.

При проверке выполнения работ обращают внимание на правильность заземления концевых заделок и оболочек кабелей, качество подсоединения жил к аппаратам и оборудованию, достаточность уровня заливки составом воронок, правильность прокладки кабелей по конструкциям, прочность крепления конструкции к строительным основаниям и кабелей к конструкциям, соблюдение нормированных расстояний при прокладке и минимально допустимых радиусов поворота кабелей, соответствие сечений и марок кабелей проекту и т. д. После проверок, наладки и испытаний кабельная линия включается под напряжение и через 24 часа считается принятой в эксплуатацию, если за это время не выявились дефекты.

После капитального ремонта воздушных линий проверяют равномерность распределения нагрузки по фазам, правильность выполнения заземляющих и грозозащитных устройств, соответствие с нормативами стрел провеса, габаритов провода в пролетах и пересечениях. Одновременно проводится оценка качества ремонтных операций и внешнего вида линии.

При испытаниях BJI измеряют сопротивления заземляющих устройств. Сопротивление заземляющих устройств опор линий в сетях с изолированной нейтралью должно быть не более 50 Ом, а в сетях с глухим заземлением нейтрали — в зависимости от номинального напряжения: при напряжениях 660/380, 380/220 и 220/127 В сопротивление заземлителя должно быть 15, 30 и 60 Ом соответственно.

Шинопроводы подвергаются испытаниям повышенным напряжением после реконструкции или капитального ремонта. Токопроводы напряжением до 1000 В испытывают напряжением промышленной частоты 1000 В; фарфоровую изоляцию шин напряжением 6 кВ — напряжением 32 кВ и 10 кВ — 42 кВ в течение 1 мин.

Источник

Испытание и сдача электропроводок.

Полностью смонтированные электропроводки независимо от назначения и класса помещения, где они проложены, перед проведением испытаний должны быть подвергнуты внешнему осмотру. При внешнем осмотре выявляется соответствие выполненных электропроводок проекту автоматизации и требованиями СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».

При внесении изменений в проект, согласованных с проектной организацией или заказчиком, при внешнем осмотре проверяют соответствие электропроводок внесенным изменениям.

Внешним осмотром электропроводок проверяют: правильность установки конструкций и монтажа труб, коробов, лотков и т. п.; правильность выполнения соединений и разветвлений проводов и кабелей, а также их оконцеваний и подсоединений к зажимам; выполнение антикоррозионных покрытий и заземления. Для электропроводок систем автоматизации во взрыво- и пожароопасных помещениях при внешнем осмотре дополнительно проверяют выполнение требований, предъявляемых к электропроводкам этих помещений. Дефекты, обнаруженные в результате внешнего осмотра, должны быть устранены.

После внешнего осмотра электропроводок проводят измерение сопротивления изоляции.

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей производят в полностью смонтированных электропроводках между всеми жилами кабеля или всеми жилами проводов в защитном трубопроводе.

При этом все контрольно-измерительные приборы, исполнительные механизмы и электрическая аппаратура должны быть отключены, а провода и кабели присоединены к сборкам зажимов соединительных коробок, щитов и пультов средств автоматизации. Напряжение мегаомметра при измерении должно быть: а) 1000 В для силовых электропроводок в помещениях всех классов; б) 1000 В для электропроводок во взрывоопасных помещениях всех классов и пожароопасных класса П-1; в) 500 В для остальных проводок. Сопротивление изоляции проводников должно быть не меньше 1 МОм Результаты измерения заносят в протокол. Сдача электропроводок производится при сдаче всего комплекса работ по монтажу приборов и средств автоматизации.

К акту сдачи прикладывают: а) рабочую проектную документацию с внесенными в процессе монтажа изменениями; б) протоколы и акты на скрытые работы (прокладка электропроводок в земле, в фундаментах, в полу и т. п.);

в) протоколы измерения сопротивления изоляции проводов и кабеля; г) протоколы прогрева кабеля перед про кладкой в зимних условиях.

8 Общие требования к электропроводкам во взрывоопасных зонах.

Необходимо учитывать, что в электропроводках систем автоматизации (цепях управления, измерения, сигнализации, питания и др.) во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов B-I6, В-1г, В-П и В-Па допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. При этом следует иметь в виду, что приборы и аппараты взрывозащищенных исполнений и без средств взрывозащиты, устанавливаемые в указанных зонах, должны иметь вводные устройства и контактные зажимы, позволяющие осуществлять присоединение алюминиевых проводников.

Наименьшее допустимое сечение жил проводов и кабелей электропроводок систем автоматизации во взрывоопасных зонах должно составлять: 1 мм для медных и 2,5 мм для алюминиевых проводников.

Во взрывоопасных зонах любого класса следует применять провода с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией; кабели с поливинилхлоридной, резиновой и бумажной изоляцией в поливинилхлоридной, резиновой и металлической оболочках.

Запрещается во взрывоопасных зонах классов B-I и В-1а применять кабели с алюминиевой оболочкой.

Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов.

Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах любого класса на кабельных конструкциях, лотках, в стальных защитных трубах, коробах, каналах, по технологическим и кабельным эстакадам, не должны иметь наружных покровов и покрытий из горючих материалов.

Во взрывоопасных зонах всех классов не допускается совместная прокладка электрических проводок с пластмассовыми трубами или пневмокабелями в одних коробах, на лотках, кабельных конструкциях.

В наружной взрывоопасной зоне класса В-1г кабели на кабельных конструкциях,

в коробах, на лотках, в защитных трубах, а также провода в защитных трубах и коробах должны прокладываться, как правило, по конструкциям зданий и сооружений, по технологическим и кабельным эстакадам.

Наружную прокладку кабелей между взрывоопасными зонами, между наружной взрывоопасной зоной и производственным помещением или операторной рекомендуется выполнять по эстакадам (технологическим и кабельным), стенам и конструкциям

зданий и сооружений, не применяя по возможности подземную прокладку кабелей р траншеях, каналах, блоках.

По технологическим эстакадам х трубопроводами с горючими газами и легко воспламеняющимися жидкостями помимо кабелей, предназначенных для управления задвижками указанных трубопроводов, допускается прокладывать до 30 кабелей и защитных труб с проводами или кабелями электропроводок систем автоматизации. Предел огнестойкости конструкций эстакад должен быть не менее 0,75 ч. На указанных эстакадах небронированные кабели должны прокладываться в стальных защитных водо/газопроводных трубах или в стальных коробах с открываемыми крышками; бронированные кабели — на кабельных конструкциях, лотках, в стальных коробах с открываемыми крышками. При этом кабельные конструкции, защитные трубы, лотки и короба следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

Искробезопасные цепи должны удовлетворять следующим требованиям:

8.1 -не допускается использование одного кат беля для искробезопасных и искроопасных цепей;

-провода искробезопасных цепей не должны иметь петель;

-изоляция проводов искробезопасных цепей должна иметь отличительный сииий

цвет. Допускается маркировать синим цветом только концы проводов;

-провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их искробезопасность.

Электропроводки систем автоматизации в пожароопасных зонах могут выполняться всеми способами, принятыми для прокладки в производственных помещениях и наружных установках с учетом следующих требований. В качестве стальных защитных труб в открытых электропроводках, выполняемых проводами, могут применяться стальные тонкостенные трубы с толщиной стенки не менее: 2,5 мм для алюминиевых проводов сечением 6 мм; 2,8 мм для алюминиевых проводов сечением 10 мм и медных сечением 4 мм. С этими же ограничениями в виде исключения разрешается применять отрезки стальных тонкостенных труб для выхода из пола, фундаментов и т. п.

Взрывоопасные зоны в зависимости от обращающихся в них взрывоопасных смесей и температуры их воспламенения разделяют на следующие классы:

B-I — зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать в соединении с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при погрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ и т.и.);

В-Ia — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ не образуют, но возможны в результате неисправностей или аварии;

B-I6 — зоны, в которых при нормальном режиме работы взрывоопасные смеси с воздухом горючих газов или паров ЛВЖ не образуют, но возможны только в результате неисправностей или аварии при следующих условиях:

горючие газы обладают низким пределом воспламенения и резким запахом при предельно допустимых концентрациях (например, машинные залы аммиачных компрессорных станций);

лабораторные и другие помещения, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в количествах, недостаточных для образования взрывоопасных смесей, и в которых работы производят без применения открытого пламени. Такие зоны не относят к взрывоопасным, ecли работа с горючими газами и ЛВЖ производится под вытяжными зонтами или в вытяжных шкафах;

В-1г — зоны наружных установок, содержащие горючие газы или ЛВЖ (в ПУЭ приведены данные о расстояниях пространства, относящихся к зоне В-1г в зависимости от места размещения взрывоопасных установок);

B-II —зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыль или волокна в количествах, способных образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальном режиме работы;

B-IIa — зоны помещений, в которых горючие пыли или волокна в нормальном режиме не образуют взрывоопасные смеси, но могут их образовать в результате неисправностей или аварии.

Источник