- Обзор способов капитального ремонта магистральных газопроводов с применением труб, бывших в эксплуатации

- Тэги: дефекты труб, кап ремонт, капитальный ремонт, категории труб, ЛЧМГ, методы ремонта труб, обследование трубопроводов, сканеры дефектов, способы капитального ремонта

- Некоторые особенности проектирования производства работ капитального ремонта магистральных трубопроводов поточным методом

- Библиографическое описание:

Обзор способов капитального ремонта магистральных газопроводов с применением труб, бывших в эксплуатации

В настоящей статье хотелось бы описать все чаще и чаще применяющийся метод капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов (КР ЛЧ МГ) с применением труб, бывших в эксплуатации, а также рассмотреть некоторые практические моменты, возникающие при разработке проектной документации на капремонт с использованием данного метода.

Организационная схема КР ЛЧ МГ с применением труб, бывших в эксплуатации, выглядит следующим образом:

В последнее время в связи с износом газопроводов, находящихся в эксплуатации, объемы капитального ремонта увеличиваются. Увеличиваются, соответственно, и требуемые для этого капиталовложения. Одной из мер, несколько уменьшающих стоимость КР и повышающих эффективность производства работ, является применение методов ремонта ЛЧМГ с использованием труб, бывших в эксплуатации.

В 2005 году вышла «Временная инструкция по повторному применению труб при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов», в 2010 году вступила в силу постоянная инструкция в статусе СТО Газпром 2-2.3-484-2010.

Рассмотрим на конкретном примере применение данного метода ремонта. Магистральный газопровод наружным диаметром 1020 мм находился в эксплуатации с 1963 года. Расчетная продолжительность ремонта 24 км трубопровода составляла 6 месяцев с учетом использования трех комплексных технологических потоков. В проектной документации предлагалась следующая организация ремонтных работ:

1 этап — Демонтажные и диагностические работы на трассе газопровода:

- вскрытие газопровода;

- поднятие газопровода на бровку траншеи;

- удаление старой изоляции;

- диагностирование труб средствами неразрушающего контроля;

- отбраковка труб и демонтаж трубопровода;

- транспортировка труб, прошедших отбраковку, на Мобильную базу ремонта и изоляции труб, расположенную в 160 км от трассы;

- транспортировка труб, не прошедших отбраковку, на место временного складирования на базе ЛПУ;

- засыпка траншеи газопровода.

2 этап — Комплекс работ по переизоляции труб на Мобильной базе ремонта и изоляции труб

3 этап — Монтажные работы:

- разработка траншеи газопровода;

- транспортировка труб с Мобильной базы ремонта и изоляции труб к месту монтажа;

- транспортировка труб в заводской изоляции к месту монтажа (на участки категории В, I, II);

- монтаж газопровода, испытания;

- засыпка траншеи;

- контроль состояния изоляционного покрытия методом катодной поляризации.

При проведении КР с использованием труб, бывших в эксплуатации, проводится комплекс диагностических работ, определяющих дальнейшую «судьбу» трубы и отнесение ее к той или иной категории по степени пригодности к дальнейшему использованию.

Глобально трубы делятся на две категории: «А» — трубы, бывшие в эксплуатации, пригодные для повторного применения, и «Б» — не пригодные к повторному применению на линейной части магистральных газопроводов.

Кроме того, после проведения процедур обследования и оценки качества труб ремонтируемого участка, трубы категории «А» целесообразно дополнительно ранжировать по категориям:

- трубы категории А1, оставляемые в газопроводе для дальнейшей эксплуатации, в том числе ремонтируемые без вырезки из газопровода (в траншее);

- трубы категории А2, извлеченные из траншеи, отремонтированные на бровке и смонтированные в границах ремонтируемого участка (как правило, от кранового до кранового узла);

- трубы категории А3, вырезаемые из ремонтируемых и демонтированных участков газопроводов, которые подлежат комплексному обследованию, восстановлению в заводских условиях, ремонту и повторному применению при ремонте магистральных газопроводов, независимо от того, из какого участка газопровода они демонтированы.

Ввиду того, что трубопровод к моменту ремонта (а он предполагается в 2015 году) будет находится в эксплуатации 52 года, отнесение труб к категории А1 производится не будет.

Обследование участков газопроводов проводят наружными сканерами-дефектоскопами и средствами визуального, измерительного, вихретокового, ультразвукового, магнитопорошкового контроля, после предварительной очистки газопровода (удаления старого изоляционного покрытия) организацией, выполняющей ремонт. Допускается проводить обследование без применения сканеров-дефектоскопов газопроводов диаметром 530 мм и менее, а также участков газопроводов длиной меньше 36 м.

Обследование трубопровода сканером-дефектоскопом в объеме 100% проводят для выявления аномалий, подлежащих идентификации на последующих этапах обследования. Существует документ Газпрома, содержащий требования по организации и проведению технического диагностирования ЛЧ МГ наружными сканерами дефектоскопами (Р Газпром 2-2.3-596-2011), а также временные типовые технические требования к наружным сканерам.

На сегодняшний день в Реестр ОАО «Газпром» внесены 4 типа сканеров:

- Сканер-дефектоскоп ультразвуковой бесконтактный SoNet производства ОАО «Акустические Контрольные Системы», г. Москва (на диаметры от 720 до 1420, температурный диапазон эксплуатации -40..+50 С);

- Дефектоскоп наружный сканирующий типа ДНС производства ЗАО «Газприборавтоматика сервис», г. Саратов (на диаметры 1020, 1220, 1420, температурный диапазон эксплуатации -30..+50 С);

- Комплекс автоматизированного контроля сварных соединений и основного металла газопровода УСД 60-8К-А производства ООО «НПЦ Кропус», г. Ногинск;

- Дефектоскоп-сканер ультразвуковой АВТОКОН-МГТУ производства ФГУ НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва (для контроля кольцевых сварных соединений).

Сканеры-дефектоскопы в работе: вверху — сканер SoNet; внизу — сканер типа ДНС в составе ремонтной колонны по очистке старой изоляции и обследованию газопровода

Соответственно, существуют две организационно-технологические схемы производства ремонтно-диагностических работ: с вывешиванием трубопровода в траншее и с поднятием труб на берму траншеи. Отметим, что качественная диагностика МГ в траншее в ряде случаев может быть затруднительна (см. рис. ниже), поэтому в проектной документации была принята схема с поднятием трубопровода на берму траншеи.

Сложности диагностики МГ при ремонте в траншее (слева — затруднен доступ к нижней образующей трубы, справа — неудовлетворительное качество очистки поверхности газопровода)

После обследования сканером-дефектоскопом трубопровод демонтируется на отдельные трубы, при этом кольцевые сварные швы вырезаются двумя резами.

Далее на трассе проводят следующий комплекс работ по неразрушающему контролю и отбраковке труб:

- Визуально-измерительный контроль в объеме 100% тела трубы и СДТ. При этом выявляют коррозионные дефекты, вмятины, гофры, дефекты сборки (смещение кромок) и наружные дефекты сварных швов, а также другие видимые дефекты. Измеряют параметры обнаруженных дефектов, заносят их в ведомости дефектов и в соответствии с принятыми нормами оценки соответствия (Инструкция по оценке дефектов труб и СДТ при ремонте и диагностировании МГ, утверждена 5.09.2013 В.А. Маркеловым) определяют трубы и СДТ, подлежащие замене.

- Поиск стресс-коррозионных дефектов по результатам обследования сканером-дефектоскопом, и на участках, имеющих признаки коррозионного растрескивания под напряжением (КРН), которые определяют визуально, по отслоившемуся изоляционному покрытию и наличию продуктов коррозии светлого цвета в анаэробных условиях.

- Приборное обследование участков газопровода, не подлежащих замене после выполнения ВИК и поиска дефектов КРН, а также вырезанных труб. Сюда входит:

- ультразвуковой контроль локальных участков поверхности металла и заводских швов по результатам предыдущих этапов;

- толщинометрия бездефектных стенок труб и СДТ не менее чем в 4 точках на каждый элемент трубы и СДТ;

- 100% обследование вырезанных труб с дефектами КРН (на бровке траншеи или на спецплощадке) вихретоковым дефектоскопом и 10% магнитопорошковый контроль.

Таким образом происходит разделение вырезанных труб по категориям А2, А3 и Б. В соответствии с этим принимается решение, отправлять ли трубу на базу для обследования, ремонта и переизоляции, или выполнить ремонт в трассовых условиях. Трубы категории А3, в принципе, могут быть использованы на другом участке трубопровода, не включенном в состав проекта, или после ремонта на мобильной базе врезаны в тот же участок трубопровода, из которого ранее были вырезаны.

Когда данный проект попал на экспертизу, то экспертной организацией был сделан ряд конструктивных замечаний, уменьшающих стоимость проекта.

Как известно, существует несколько схем демонтажа газопровода. Для рассматриваемого случая выглядят они следующим образом.

Схема 1 предполагает вскрытие трубопровода с одной стороны и «выдергивание» трубопровода с разработкой приямков для пропуска полотенец трубоукладчика с расчетным интервалом. Схема 2 предполагает полное вскрытие трубопровода с обеих сторон и постепенное извлечение его из траншеи. Ширина вскрытия определяется размерами режущей кромки экскаватора (в данном случае 1200 мм) и безопасным расстоянием от рабочего органа до стенки трубы (200 мм).

Очевидно, что применение схемы 2 увеличивает объем механической разработки грунта на 65%. Поэтому было сделано замечание, которое проектный институт принял, что в грунтах 2 и 3 категории по трудности разработки следует применить схему 1. В грунтах 4-6 группы по трудности разработки, которые в рассматриваемом проекте представлены глинами твердой консистенции и скальными грунтами гранитов, была оставлена схема 2, поскольку «выдергивание» трубы из подобных грунтов может привести к повреждению тела трубы. В случае, когда демонтированная труба далее нигде не используется, вполне приемлема была бы и первая схема. Но когда труба планируется к дальнейшему использованию, то демонтаж трубопровода должен производится таким образом, который исключал бы любые повреждения тела трубы, т.е. как раз схема 2.

Далее, так как работы по демонтажу данного участка газопровода начинаются в конце января (грунт находится в мерзлом состоянии), была дана рекомендация при вскрытии и засыпке траншеи принимать откосы траншеи 1:0 согласно СНиП 3.02.01-87 п.3.16. Данное решение позволило сократить объем земляных работ на 18%.

Также немаловажный момент, который во многих случаях ускользает из внимания проектировщиков: согласно технической части ГЭСН 01 на земляные работы при засыпке траншей категория грунтов по трудности разработки должна приниматься на единицу меньше той, которая дана в отчетах по инженерным изысканиям.

Данные замечания по земляным работам в общем итоге привели к снижению сметной стоимости на 12%.

Отметим, однако, и некоторые недостатки применяемого метода ремонта:

- необходимость два раза разрабатывать и засыпать траншею;

- вызывает сомнение возможность повторного использования трубы производства начала 60-ых годов. СТО Газпром 2-2.3-484-2010 устанавливает технические требования к трубам, бывшим в эксплуатации, отремонтированным в заводских условиях. Согласно этому СТО, к повторному применению допускаются трубы, изготовленные лишь по определенным стандартам и техусловиям, самое старое из которых датировано 1973 годом;

- даже если газотранспортным обществом принято решение о том, что данные трубы все же будут везти на базу, диагностировать и отбраковывать, то гипотетически возможна следующая ситуация. Доставленную за 160 км трубу исследуют на механические свойства (ударная вязкость, предел прочности, предел текучести и пр.) и обнаруживают, что за 50 с лишним лет эксплуатации отношение предела текучести к пределу прочности стало близким к единице. Само по себе увеличение данного отношения отражает вполне естественный процесс деформационного старения трубной стали, когда под действием эксплуатационных и технологических факторов сталь постепенно теряет способность пластически деформироваться. Оптимальным считается соотношение не более 0,8..0,9. За длительный период эксплуатации вполне вероятно, что соотношение превысит 0,9, что увеличивает риск разрушения трубопровода. В таком случае процент отбраковки труб будет столь велик, что это сводит к нулю и обесценивает все транспортные расходы по перевозке трубы с трассы на завод (мобильную базу) на расстояние 160 км.

Тэги: дефекты труб, кап ремонт, капитальный ремонт, категории труб, ЛЧМГ, методы ремонта труб, обследование трубопроводов, сканеры дефектов, способы капитального ремонта

Источник

Некоторые особенности проектирования производства работ капитального ремонта магистральных трубопроводов поточным методом

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 25.04.2016 2016-04-25

Статья просмотрена: 376 раз

Библиографическое описание:

Мухаммедова, Д. Ч. Некоторые особенности проектирования производства работ капитального ремонта магистральных трубопроводов поточным методом / Д. Ч. Мухаммедова, Р. Э. Эседулаев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 9 (113). — С. 233-235. — URL: https://moluch.ru/archive/113/25197/ (дата обращения: 04.07.2021).

С увеличением протяжённости магистральных трубопроводов одновременно возрастает роль планового ремонта линейной части магистральных трубопроводов для их нормальной эксплуатации. Поэтому производство капитального ремонта на действующих магистральных трубопроводах направлено на обеспечение безаварийной и бесперебойной эксплуатации трубопроводов.

Для своевременной и чёткой организации производства капитального ремонта трубопроводов большой протяжённости с минимальной затратой времени важно при проектировании и составлении необходимой документации учитывать конкретные особенности каждого трубопровода. При этом основным принципом проектирования производства капитального ремонта трубопроводов является выполнение всех работ поточным методом.

Опыт поточного производства ремонтных работ линейной части магистральных нефтепроводов выявил целесообразность и необходимость этого метода. Организация потоков позволила значительно сократить сроки ремонта, повысить производительность труда, улучшить использование механизмов, а также добиться равномерности и непрерывности производства работ.

В настоящее время наиболее распространённым способом ремонта трубопроводов является ремонт их с подъёмом и выкладкой на лёжки в траншее.

Технологическая схема, включающая применение специальных ремонтных машин (специальный вскрышной экскаватор, очистная и изоляционная машина), позволяет максимально механизировать ремонтные работы с малой затратой времён на остановку действующего трубопровода. Применение данной схемы нефтепроводными управлениями при рациональном использовании ремонтных машин позволило увеличить производительность труда ремонтной колонны с 200 до 600 м трубопровода в смену без разрезки последнего.

Проектирование капитального ремонта магистрального трубопровода с подъёмом и выкладкой его на лёжки в траншее и поточным ведением всех работ производится в такой последовательности.

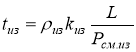

По протяжённости участка ремонтируемого трубопровода с учётом производительности ремонтной полоны в различных условиях определяется необходимое количество колонн:

где

Определяются границы существования комплексных линейных потоков ремонта трубопроводов, в качестве которых обычно выбираются КС, ГРС, НПС, линейные краны, задвижки, переходы трубопровода через естественные и искусственные преграды и т. п. Это позволяет избежать дополнительных затрат на перебазировку специализированных колонн в пределах отдельных участков трубопровода.

В каждом комплексном потоке выделяются основные взаимоувязанные специализированные и частные потоки, осуществление которых открывает фронт работ последующему.

Разделение комплексного потока ремонта трубопровода на специализированные и частные производят с таким расчётом, чтобы каждый из них мог быть выполнен бригадой постоянного состава при относительно равномерном потреблении ресурсов. При капитальном ремонте магистральных трубопроводов, как и при строительстве, ведущим видом работ являются изоляционные работы, относительно которых синхронизируется производство остальных видов работ: подготовительных, вскрышных, подъёмно-выкладочных, очистных, сварочных, укладочных и работ по засыпке трубопровода.

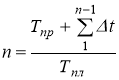

Определяется сменный темп выполнения различных видов работ и продолжительность выполнения каждого процесса.

Продолжительность выполнения отдельных видов работ определяется в соответствии с производительностью труда ремонтных бригад, выполняющих данный вид работ, и равна:

где

Далее расчётом определяется количество бульдозеров для планировки трассы и засыпки траншеи, специальных и одноковшовых экскаваторов для вскрытия трубопровода, перечень и число очистных и изоляционных машин для нанесения новой изоляции. Одним из наиболее трудоёмких видов работ при механизированном производстве ремонта является очистка трубопровода от старой изоляции и ржавчины. Очистку трубопровода производят специальной очистной машиной и вручную. Численность рабочих для очистки трубопровода определяется темпом выполнения работ, равным темпу изоляционно-укладочных работ.

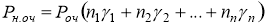

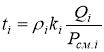

Производительность труда бригады (звена) рабочих по очистке трубопровода вручную:

где

Для определения общей производительности труда звена рабочих по очистке трубопровода необходимо учесть их квалификацию:

где

График составляется на основании перспективного плана капитального ремонта линейной части магистрального трубопровода, изучения материалов о техническом состоянии трубопровода, рабочих чертежей, грунтов на ремонтируемом участке, документов по согласованию сроков проведения капитального ремонта с планом транспортировки продукта.

В рабочем графике должны указываться:

- Сроки начала и окончания производства работ, а также сроки начала и окончания ремонта переходов специализированными колоннами.

- Километры, пикеты, опоры связи трассы трубопровода.

- Перечень (наименование) работ и показатели — плановые и фактические (таблица).

Такая форма графика наглядно показывает положение ремонтных работ на трассе.

График предусматривает поточное выполнение всех работ на трассе. После его разработки составляются остальные документы: ведомость поступления изоляционных и других материалов (бензин, лёжки); ведомость имеющегося запаса труб; план расположения по трассе полевых станов ремонтной колонны; график ремонта электрозащитных средств; рабочие чертежи временных сооружений, устройств, дорог и приспособлений; технологические карты на отдельные виды работ.

Составление проекта завершается разработкой его технико-экономических показателей.

Данная методика производства ремонта трубопроводов поточным методом предназначена для ремонтно-строительных организаций, занимающихся капитальным ремонтом линейной части магистрального трубопровода.

- Халлыев Н. Х., Будзуляк Б. В., Лежнев М. А. Ремонт линейной части магистральных газонефтепроводов. ‒ М.: ООО “Мега-Стиль”, 2005.

- Вайншток С. М., Новоселов В. В., Прохоров А. Д., Шаммазов А. М. и др. Трубопроводный транспорт. М.: ООО „Недра-Бизнесцентр“, 2004.

- Березин В. Л., Ращепкин К. Е., Телегин Л. Г. и др. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов. ‒М.: Недра, 1978.

Источник