Учёт физического износа отделки в СТЭ

Никольский Максим Юрьевич – эксперт строительно-технических экспертиз «ГУСЭ»

Учёт физического износа отделки помещений при определении стоимости восстановительного ремонта в рамках судебной строительно-технической экспертизы.

При назначении производства судебных строительно-технических экспертиз (СТЭ) в определении судей часто встречается вопрос: «Какова рыночная стоимость восстановительного ремонта квартиры, пострадавшей в результате протечек или заливов с учётом износа отделочных материалов?» При этом под стоимостью восстановительного ремонта, определяемой в рамках судебной строительно-технической экспертизы, экспертами и юристами понимаются расходы, которые собственник должен будет произвести для восстановления поврежденных (замены уничтоженных) в результате залива элементов отделки.

Однако по поводу физического износа отделки квартиры существуют различные мнения:

Первое высказал Городской суд Санкт-Петербурга в Апелляционном определении по делу № 2-2127/2014 от 02 апреля 2015 года: «В соответствии со ст. 1082 Гражданского кодекса РФ, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

Исходя из положений п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Необходимо отметить, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, причем, независимо от того, произошла полная утрата или частичное повреждение имущества (реальный ущерб).

Это положение распространяется также на неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ).

Между тем, в силу положений ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Указанный основополагающий принцип осуществления гражданских прав закреплен также и положениями ст. 10 Гражданского кодекса РФ, в силу которых не допускается злоупотребление правом.

Таким образом, защита права потерпевшего посредством полного возмещения вреда, предполагающая право потерпевшего на выбор способа возмещения вреда, должна обеспечивать восстановление нарушенного права. Возмещение потерпевшему реального ущерба не может осуществляться путем взыскания денежных сумм, превышающих стоимость поврежденного имущества, либо стоимость работ по приведению этого имущества в состояние, существовавшее на момент причинения вреда.

При таком положении взыскание в пользу истиц реальных расходов, понесенных на восстановительный ремонт квартиры, без учета износа, не является возмещением потерпевшему расходов, направленных на приведение квартиры в первоначальное состояние, поскольку в данном случае истицы получают за счет ответчика вреда улучшение своего имущества без оснований, установленных законом. На основании изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что основания для изменения решения суда в части увеличения размера, подлежащего возмещению ущерба отсутствуют.»

Второе мнение было высказано А.Ю. Бутыриным, заведующим лаборатории судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ при Минюсте России, доктором юридических наук, профессором МГСУ, в учебнике “Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы” 2006г. изд. «Городец», где на стр. 88 он говорит: «…представляется, что такая форма возмещения вреда, как «исправление вещи», предполагает выполнение объема необходимых работ, направленных на восстановление объекта. Если будет учтена степень износа здания, а подлежащая выплате сумма снижена пропорционально величине износа, то, располагая оставшейся суммой̆ денег, не удастся провести ремонтные работы в полном объеме, до конца «исправить вещь». Следовательно, будет нарушен принцип полноты возмещения ущерба. Таким образом, при наличии технической возможности восстановления строительного объекта неизбыточным возмещением вреда…следует считать выплату денежной суммы, равной объему затрат, необходимых для восстановления объекта без учета величины естественного физического износа элементов пострадавшего здания (строения, сооружения). Иначе обстоит дело, если строительный объект не подлежит восстановлению, либо оно экономически нецелесообразно. Это объясняется необходимостью предоставить пострадавшей стороне «вещь такого же рода и качества» либо ее стоимостный эквивалент. Без учета величины естественного физического износа строительного объекта нельзя определить «качество вещи».

Казалось бы, эти точки зрения противоречат друг другу. На самом деле противоречия здесь нет. Просто определение износа (который не очень грамотно с финансовой точки зрения, ещё иногда именуют «амортизационными накоплениями на замену отделки») не может являться предметом СТЭ, а является правовым вопросом, скорее даже вопросом договоренности сторон и вот почему:

- Так как в продаже нет строительных, отделочных материалов с фиксированной (определённой) степью износа, а у фирм и строительных бригад нет скидки на работы из-за «изношенности» помещения, их нельзя учитывать в сметных расчётах, выполняемых для определения стоимости восстановительных работ. (Напомню, что согласно «Методике экспертного решения вопроса о стоимости восстановительного ремонта квартиры, поврежденной заливом (пожаром)» утвержденной научно-методическим советом РФЦСЭ при Минюсте России определение стоимости работ осуществляется в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», т.е. путём формирования сметного расчёта)

- В настоящее время нет математически обоснованного и достоверного способа определить степень физического износа отделки помещений, как на момент повреждения, так и на момент экспертного осмотра. Единственным общедоступным и официально изданным нормативно-методическим документом является ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». Однако, как следует из его вводной части, он «…предназначен для оценки физического износа жилых зданий, необходимой при технической инвентаризации, планировании и проектировании капитального ремонта жилищного фонда…» Т.е. он категорически не подходит для определения степени физического износа с целью учёта в расчете стоимости восстановительного ремонта, либо учета амортизационных отчислений собственника на текущий (косметический ремонт).

Так, например, шаг степени износа в его таблицах– 20%:

Окраска водными составами

| Признаки | Физический износ, % | Примерный состав работ |

| Местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен | 0-20 | – |

| Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден | 21-40 | Промывка поверхности и окраска за один раз |

| Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился; местами отслоения и вздутия | 41-60 | Промывка поверхности, шпаклевка отдельных мест до 10 %, окраска за два раза |

| Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой; на поверхности глубокие трещины, царапины, выбоины | 61-80 | Полная перекраска с подготовкой поверхности |

Оклейка обоями

| Признаки | Физический износ, % | Примерный состав работ |

| Отставание и повреждение кромок местами | 0-20 | Подклейка отдельных кромок |

| Трещины, загрязнение и обрывы в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; обесцвечивание рисунка местами | 21-40 | Оклейка отдельных мест |

| Выгорание, загрязнение на площади до 50 %, отставание от основания | 41-60 | Оклейка стен обоями без подготовки поверхности |

| Выгорание, отставание обоев и бумажной основы, трещины и разрывы на всей площади | 61-80 | Оклейка стен обоями, с подготовкой основания |

Облицовка керамическими плитками

| Признаки | Физический износ, % | Примерный состав работ |

| Мелкие трещины и сколы в плитках | 0-20 | Затирка отдельных сколов |

| Частичное выпадение или неплотное прилегание плиток на площади до 50 % облицовки | 21-40 | Замена отдельными местами глазурованных плиток более 10 шт. в одном месте |

| Отсутствие плиток на площади до 50 %, неплотное прилегание плиток на площади более 50 % облицовки | 41-60 | Замена облицовки с использованием старых плиток до 25 % |

| Массовое отсутствие плиток, сохранившиеся плитки легко снимаются, раствор основания разрушен | 61-80 | Полная замена облицовки без использования старых плиток, восстановление основания |

Таким образом, 2 разных эксперта, проводя исследование одинаковых повреждений отделочных поверхностей, опираясь на эти таблицы, могут определить степень износа: как 21% и 40%. И обе этих оценки не будут противоречить правилам!

Кроме того, необходимо обратить внимание на примерный состав работ по ремонту (методы устранения износа):

«Оклейка отдельных мест» (обоями), «Замена облицовки с использованием старых плиток до 25 %», и т.д. Т.е. рекомендации написаны в тот исторический период, когда отделочные материалы были крайне редки, не имели большого разнообразия по виду, цвету, размерам и фактуре, а человеческий труд был сравнительно дёшев.

В настоящее время использование старой керамической плитки экономически нецелесообразно, а покупка одного рулона обоев через несколько лет после проведения ремонта, того же артикула что использовалось в ходе отделочных работ, зачастую просто невозможна, так как сравнительно быстро меняются не только коллекции премиум-класса, но и обыкновенного, среднего ценового сегмента в магазинах DIY.

Указанные же в Приложении 3 к ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» сроки минимальной продолжительности эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов» (конструкций, инженерных систем, отделочных покрытий), не могут служить основанием для определения износа, так как эти сроки указаны для целей определения минимального эксплуатационного (межремонтного) периода, а вовсе не для определения каких-либо сроков «жизни» отделочных покрытий. Особенно учитывая существенно изменившееся их качество.

Резюмируя сказанное выше, вопрос об определении степени физического износа отделки или о размере амортизационных отчислений, которые должен был бы сделать собственник квартиры, к моменту их повреждения – вне компетенции строительно-технического эксперта. Представляется, что для разрешения данного вопроса необходимо:

1) чтобы либо собственник, либо свидетели назвали:

- дату последнего ремонта/замену отделки в повреждённом повреждении;

- виды и степень повреждения отделки, имевшиеся на момент залива(пожара)

2) Эксперт (специалист) назвал границы соответствующего эксплуатационного износа, либо на его взгляд наиболее точную степень износа в ( %)

3) Собственник поврежденной квартиры согласился с указанной степенью износа;

4) Эксперт(специалист) произвёл расчёт уменьшения общей стоимости восстановительного ремонта отделочных поверхностей на указанный процент.

Например, стороны могут согласиться, что в поврежденном помещении износ потолка составляет – 10%, стен- 15%, пола – 20%. Соответствующие разделы сметы уменьшаются на указанный процент. Либо стороны могут согласиться о величине общего износа отделки пострадавшей квартиры – 15% и, тогда этот процент уже вычитается из общей стоимости восстановительного ремонта.

Источник

Износ и восстановление оборудования

Машины подвергаются физическому и моральному износу, вследствие чего они перестают соответствовать предъявляемым к ним требованиям и выполнять заданные функции.

Физический износ оборудования происходит как при его работе (износ 1-го рода), так и во время простоя (2-го рода). Старение резины, изоляции, окисление может происходить при работе машины под воздействием ряда факторов и при хранении, например, на складе под воздействием изменения окружающей среды. Главной причиной, порождающей физический износ многих машин, является механический износ их деталей. Причем в первый период износ происходит из-за ухудшения эксплуатационных характеристик оборудования, а в дальнейшем он может привести к экономической нецелесообразности эксплуатации ма-

шины или ее аварийному состоянию (износ вкладышей, подшипников, лопаточного аппарата, изоляции и т.д.).

Моральный (экономический) износ характеризуется уменьшением потребительской стоимости действующего оборудования под влиянием технического прогресса: появление новых более совершенных машин ведет к снижению стоимости ранее изготовленных.

Различают два вида морального износа:

1) утрату действующей техникой стоимости, по мере того как

воспроизводство машин такой же конструкции становится дешевле

(например, снижение металлоемкости);

2) снижение стоимости машин вследствие появления более

совершенных (например, новые машины с большим КПД).

Физический износ устраняют путем ремонта или замены детали (узла), а моральный — с помощью реконструкции, модернизации и замены оборудования на более совершенное. Модернизация позволяет увеличить сроки службы действующего оборудования, при этом затраты на удаление морального износа несравненно ниже, чем на его замену, нередко при достижении тех же результатов. Модернизации могут быть подвергнуты как отдельные устройства, так и агрегаты и станции в целом. Комплексная модернизация оборудования позволяет получить практически новую станцию при затратах в несколько раз меньших, чем это потребовалось бы при полной замене оборудования, поскольку при модернизации большая часть узлов и деталей, как правило, более дорогих (базовых), остаются прежними.

В энергетике поддержание оборудования в работоспособном состоянии, восстановление его наиболее важных характеристик, улучшение эксплуатационных качеств и повышение экономической эффективности его использования достигается за счет применения системы планово-предупредительного ремонта (ППР). Такой ремонт оборудования электростанций, подстанций, электрических и тепловых сетей представляет собой комплекс работ, включающих в себя тщательный осмотр, проверки и испытания оборудования, ремонт и замену отдельных узлов и деталей, в результате которого значения технических и экономических показателей оборудования становятся близкими к проектным, что обеспечивает длительную надежную и экономичную работу оборудования. Основной принцип ППР — ремонт оборудования до начала его интенсивного износа и соответственно предупреждение аварий, а не ликвидация ее последствий (это не исключает необходимость в аварийном ремонте, если авария все же имела место).

Ремонт по системе ППР включает в себя текущий и капитальный виды ремонта. Потребность в текущем ремонте выявляется при контрольно-осмотровых операциях и в процессе эксплуата-

ции машины. Его цель — обеспечить надежную работу оборудования до очередного ремонта (текущего или капитального).

При текущем ремонте производят несложные ремонтные операции с разборкой или без разборки узлов, различного рода регулировки, замену отдельных частей.

Расширенный текущий ремонт (средний ремонт) отличается от текущего большим объемом работ. При этом виде ремонта производится:

ремонт и замена деталей и узлов, которые не смогут нормально работать до очередного капитального ремонта;

проверка устройств и при необходимости наладка систем управления, регулирования и автоматики.

Капитальный ремонт проводится для восстановления первоначальных качеств непригодной к дальнейшей эксплуатации с заданными параметрами машины. Он должен гарантировать срок службы машины в течение установленного межремонтного периода при условии ее надлежащего технического обслуживания, проведения текущих видов ремонта и эксплуатации в соответствии с утвержденными инструкциями и эксплуатационными характеристиками. Оборудование выводится в капитальный ремонт, если большая часть основных узлов нуждается в восстановлении, а техническое состояние машины ухудшается из-за снижения надежности большинства ее узлов.

|

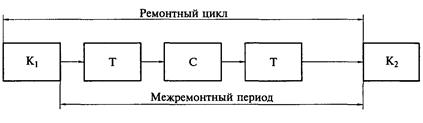

| Рис. 14.1. Ремонтный цикл и межремонтный период |

Периодичность между двумя капитальными ремонтами агрегата называют межремонтным периодом (МРП), а период между началом одного капитального ремонта агрегата и началом следующего за ним капитального ремонта — ремонтным циклом этого агрегата (рис. 14.1). Ремонтные циклы оборудования различных типов, как правило, нормируются. Нормативы оборудования электростанций, применяемые в системе ППР, рассмотрим на примере котельной установки энергоблока мощностью 300 МВт. Эти нормативы регламентируют периодичность и продолжительность разного вида ремонта и технического обслуживания (структуру ремонтного цикла), численность ремонтного персонала, трудоемкость и стоимость работ. Длительность ремонтного цикла в этом

примере составляет девять лет. Структура ремонтного цикла котла энергоблока мощностью 300 МВт приведена ниже:

| Годы ремонтного цикла | |||||||||

| Вид ремонта | Т | С | К1 | Т | С | К2 | Т | С | К3 |

В течение этого времени проводят:

капитальные виды ремонта трех категорий (Кь К2, К3), отличающиеся по объему и сложности работ, связанных с заменой поверхностей нагрева (трубных элементов), соответственно до 70, от 77 до 150 и до 230 т труб, и продолжительности простоя 55, 60 и 70 календарных дней;

средние виды ремонта (С) — один раз в три года продолжительностью 28 календарных дней;

текущие виды ремонта (Т) продолжительностью 20 календарных дней — в годы, когда не проводятся средние и капитальные виды ремонта.

Кроме того, нормативами предусмотрено техническое обслуживание остановленной установки (ТОО) общей продолжительностью 12 календарных дней в год за период планируемых кратковременных остановов (как правило, в выходные дни) для устранения отдельных неисправностей, а также техническое обслуживание на действующем оборудовании (ТОД) для поддержания его работоспособности. Максимальная длительность МРП соответственно 4. 5, 8. 9, 3. 4 года, при этом предполагается, что продолжительность текущего и капитального ремонта остается прежней. Величина длительности МРП для энергосистемы очень важна. При ее увеличении и сохранении продолжительности простоя в заданных пределах возрастает степень готовности агрегата к работе, уменьшается потребная численность персонала, необходимая для ремонта, повышается эксплуатационный резерв энергосистемы.

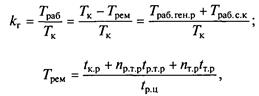

Степень готовности электростанции к работе характеризуется так называемым коэффициентом готовности агрегата

где Траб — полезное время работы, ч; Тк — календарное время, ч (8760 ч в год); Трем — продолжительность ремонта, ч/год; Трабгенр — цкия работы в генераторном режиме; Трабс к — время работы в режиме синхронного компенсатора; tкр — продолжительность ка-питального ремонта, ч; nртр — число расширенных текущих ви-ж* ремонта за время ремонтного цикла;tртр — продолжитель-

ность расширенного текущего ремонта, ч; nтр — число текущих видов ремонта за время ремонтного цикла;tтр — продолжительность текущего ремонта; tр.ц — продолжительность ремонтного цикла, лет.

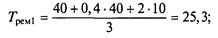

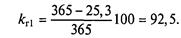

Например, для гидроагрегата мощностью 200 МВт tр.ц 1 = 3 года; W = 4 года; tK,p = 40 дней; tртр = 0,4/к.р; tтр = 10 дней; nр.т.р = 1; nт.р = 2 в первом случае и 3 — во втором.

|

| коэффициент готовности агрегата, |

|

| Во втором случае продолжительность ремонта, дней: |

|

| коэффициент готовности агрегата, |

|

В первом случае продолжительности ремонта, дней:

При увеличении длительности межремонтного периода с трех до четырех лет коэффициент готовности возрастает приблизительно на 1,5%.

Коэффициенты готовности тепловых станций не превышают, как правило, 80%; коэффициент готовности ГЭС находится на уровне 92. 96 %. Некоторые ГЭС работают с коэффициентом готовности 97. 99%, т.е. среднее время ремонта в году составляет для них 1. 3 %.

Основные принципы организации планово-предупредительного ремонта

Основные принципы организации планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования следующие.

1. Предварительная планово-организационная и материально-техническая подготовка к ремонту. За два, три месяца до начала ремонта разрабатывается проект организации ремонтных работ. Он включает в себя:

объем и сроки выполнения работ;

необходимые трудовые затраты;

состав ремонтных бригад и схемы расстановки персонала на рабочих местах;

мероприятия по механизации ремонтных работ;

указания о необходимом ремонтном оборудовании, запасных частях и ремонтных материалах;

инструкции по технологическим операциям в их последовательности;

пооперационные нормы времени и нормы расхода ремонтных материалов.

На основе проекта организации ремонтных работ разрабатываются сетевые и линейные графики и технологические карты ремонтных работ по объектам. Предварительно подготавливается ремонтная площадка, которая оснащается ремонтным оборудованием, приспособлениями и инструментом, на место работы доставляются материалы и запасные части, проверяются подъемные механизмы и такелажные приспособления, организуются ремонтные бригады и рабочие места, проводится предварительный инструктаж ремонтного персонала.

2. Внедрение прогрессивной организации и технологии ремонтных

работ. Ремонт каждого агрегата на станции должен производиться

как единый технологический процесс с максимальной поточностью операций. В технологии ремонтных работ должны применяться

передовые методы: максимально механизироваться трудоемкие

ремонтные работы, подъем грузов к рабочим местам, горизонтальный транспорт грузов; монтироваться кислородные, ацетиле

новые и электросварочные посты у рабочих мест сварщиков и т.д.

3. Замена в процессе ремонта целых узлов оборудования заранее

собранными комплектами. Поузловой ремонт ускоряет процесс, так

как в этом случае нет необходимости разбирать узел и ремонтировать отдельные дефектные детали.

4. Раздельный ремонт основного и вспомогательного оборудования (при наличии резервных агрегатов собственных нужд). При раздельном ремонте основного и вспомогательного оборудования один из комплектов последнего ремонтируется до останова основного агрегата. Это позволяет значительно сократить простой основных агрегатов в ремонте и снизить потребность в ремонтномперсонале.

Прием основного оборудования из капитального ремонта электростанций производится комиссией под руководством главного инженерастанции. После предварительного приема оборудования из ремонта оно проверяется в работе под нагрузкой в течение 24 ч. Приотсутствии дефектов в работе в течение этого срока дается Предварительная оценка качества ремонта и оборудование принимаетсяв эксплуатацию. Если при опробовании под нагрузкой обнаруживаются дефекты, то капитальный ремонт считается неоконченным до их устранения и вторичной проверки агрегатов нагрузкой в течение 24 ч. Окончательная оценка качества ремонта дается после месяца его работы под нагрузкой, в течение

которого производятся необходимые эксплуатационные испытания и измерения.

К основным эксплуатационным показателям, характеризующим качество ремонта, относятся:

для котлов — паропроизводительность, давление и температура перегретого пара, температура уходящих газов, потери тепла с уходящими газами, КПД агрегата брутто, расход электроэнергии на тягу и дутье и на помол топлива;

турбоагрегатов — расход свежего пара, давление и температура свежего пара, вакуум в конденсаторе, температура конденсата, температура питательной воды за подогревателями высокого давления, измерение вибрации опорных узлов.

Если по истечении одного месяца работы агрегата после капитального ремонта предварительная оценка качества ремонта не изменится, она утверждается в качестве окончательной.

Разработка ремонтного плана

Ремонтный план энергопредприятия включает в себя следующие мероприятия:

разработку календарного графика вывода оборудования в ремонт;

определение планового объема работ по отдельным агрегатам, цехам и электростанциям в целом;

выявление потребности в запасных частях, материалах для ремонта и их стоимости;

определение необходимого числа и состава рабочих по специальностям и квалификации, их распределение по ремонтным подразделениям и кооперация труда персонала различных ремонтных подразделений;

расчеты по определению сметной стоимости ремонта.

Разработка календарного графика вывода оборудования в ремонт предполагает тщательный анализ балансов мощности в энергообъединении, выявление свободных ресурсов мощностей, которые могут быть использованы для обеспечения необходимого уровня эксплуатационного резерва мощности и проведения всех видов ремонта оборудования. От этого графика зависит состав работающего оборудования в энергообъединении, его изменение во времени и, следовательно, расход топлива в энергообъединении на выполнение заданных режимов электрической и тепловой нагрузки. Продолжительность капитальных видов ремонта основного оборудования ТЭС значительна, их проводят, как правило, весной и летом — в период сезонного спада электрической нагрузки потребителей. Кратковременные текущие виды ремонта оборудования проводят в дни с пониженной нагрузкой (выходные, празд-

ничные). Однако по мере роста мощности электростанций и укрупнения единичной мощности агрегатов длительность простоя в текущем ремонте возрастает. Поэтому для обеспечения круглогодового проведения текущего ремонта в энергообъединениях необходим определенный ремонтный резерв мощности.

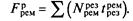

Графически общую резервную мощность определяют как разность ординат располагаемой мощности энергообъединения и годового графика месячных максимумов электрической нагрузки, которой располагает энергообъединение (рис. 14.2). Если из общей резервной мощности вычесть расчетную величину необходимого эксплуатационного резерва, то получится резерв мощности для проведения ремонта. Таким образом, может быть получен годовой график ремонтного резерва, при построении которого величина резерва для каждого месяца принимается постоянной, равной ее минимальному значению в данном месяце.

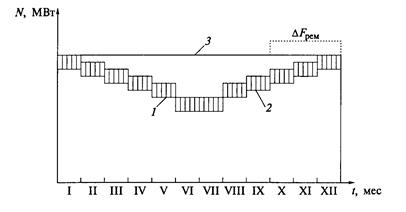

Суммируя по месяцам года произведения мощности ремонтного резерва N рез ремна длительность ее простоя в сутках t рез рем, можно подсчитать число мегаватт-суток, которые теоретически могут быть использованы для проведения ремонта, т.е. располагаемую ремонтную площадь:

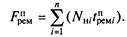

Используя плановые нормы периодичности ремонта и длительности их проведения по основному оборудованию, можно определить необходимое для ремонта число мегаватт-суток, т.е. потребную ремонтную площадь

14.2. Схема баланса ремонтной площади при наличии сезонного спада в годовом графике нагрузки:

1 — головой график месячных максимумов; 2 — эксплуатационная резервная мощность; 3 — располагаемая мощность

Ремонт каждого агрегата представляется на графике в виде прямоугольной площадки, основание которой равно плановой длительности простоя в ремонте t п рем, а высота — номинальной мощности агрегата NH. Тогда для п агрегатов

Потребная ремонтная площадь зависит от структуры генерирующих мощностей энергообъединения: чем больше удельный вес тепловых электростанций и больше блочных электростанций, тем большая требуется ремонтная площадь. В случаях когда располагаемая ремонтная площадь больше потребной для проведения ремонта оборудования, необходимость в специальном ремонтном резерве мощности в энергообъединении не возникает. Уменьшение потребной ремонтной площади может быть достигнуто за счет мероприятий по сокращению длительности простоя оборудования в данном ремонте и удлинению межремонтных периодов. В отдельных случаях располагаемая ремонтная площадь в данном году может быть увеличена на ∆Fрем за счет ускорения ввода мощности против сроков по условиям покрытия графика нагрузки (см. рис. 14.2).

При заданном (неизменном) годовом графике месячных максимумов электрической нагрузки энергообъединения и изменении длительности простоя агрегатов в ремонте меняется соотношение между располагаемой и потребной ремонтными площадями и соответственно изменяется величина эксплуатационного резерва мощности в энергообъединении. При этом изменение величины эксплуатационного резерва может иметь место как в течение всего года, так и только в отдельные внутригодовые периоды времени. Соответственно будут различными и экономические последствия изменения длительности простоя в ремонте. В первом случае заданный график электрической нагрузки энергообъединения может быть покрыт меньшей установленной мощностью при одинаковой величине эксплуатационного резерва мощности в энергообъединении.

Составление оптимального годового ремонтного плана энергообъединения — сложная и трудоемкая задача, так как при размещении во времени ремонта оборудования должны учитываться многочисленные и противоречивые требования, влияние графика ремонта на годовой баланс рабочей силы ремонтных предприятий, расход топлива и баланс мощности в энергообъединении. Эта задача может быть успешно решена на основе принятых в стране методических положений с учетом особенностей энергоремонтного производства и современных средств вычислительной техники. Под оптимальным следует понимать такой ремонтный план, который при принятой в энергообъединении организации

ремонтного обслуживания электростанций (заданном составе и размещении ремонтных подразделений, т. е. неизменных капиталовложениях в ремонтную базу) обеспечивает выполнение заданного графика нагрузки потребителей с надежностью не ниже нормативной и проведение планового объема ремонтных работ с минимальными затратами в энергообъединении (включая топливный и мощностной эффекты).

Дата добавления: 2015-08-01 ; просмотров: 5687 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник