Ремонт волоконно-оптических линий связи.

Ремонт подразделяют на текущийикапитальный.

Текущий ремонт проводится периодически эксплуатационным персоналом в зависимости от состояния ЛКС.

Затраты на текущий ремонт производят в пределах средств, предусматриваемых сметой затрат на производство. Оперативный контроль качества работ по текущему ремонту осуществляет руководитель службы связи.

При текущем ремонте выполняют следующие основные работы:

· уточнение фиксации и глубины залегания ВОК связи (ПЭВП трубки) на отдельных участках;

· частичную выноску, замену и углубление подземного ВОК связи длиной не более 200 м;

· отдельные работы по ремонту ПЭВП трубки с ВОК связи;

· замену и ремонт оптических муфт;

· восстановление целостности защитных покровов кабеля;

· доведение оптических параметров ВОК связи на участке НРП-НРП до требуемых норм;

· планировку и подсыпку грунта на участках промоин и др., устройство водоотводов, укрепление верхнего покрова грунта;

· подсыпку грунта обваловки на НРП с частичной одерновкой, устройство и ремонт дорожек к НРП и др.;

· обследование и мелкий ремонт кабельных вводов;

· обследование и мелкий ремонт кабельных переходов через автомобильные и железнодорожные дороги, трубопроводы и другие инженерные сооружения;

· обследование кабельных подводных переходов, частичные выноску и углубление подводных кабелей без привлечения водолазов и специальной землеройной техники; укрепление и замену опор информационных знаков, а также другие текущие работы на переходах через водные преграды;

· мелкий ремонт сооружений подземной кабельной канализации (ремонт или замену отдельных люков, крышек, замков, накладок и др.);

· устройство и ремонт несложных контуров заземлений;

· расчистку трассы ВОЛС от кустарника и мелкого леса;

· установку и замену замерных столбиков, шлагбаумов, предупредительных и указательных знаков, плакатов и др. по трассе ЛКС ВОЛС;

· ремонт и устройство переездов через трассу ВОЛС;

· покраску замерных столбиков, предупредительных и указательных знаков, шкафов, кабельростов, а также нанесение соответствующих надписей и обозначений;

· другие работы, не требующие проектно-сметной документации.

Приемка законченных текущим ремонтом объектов ЛКС ВОЛС проводится по участкам НРП — НРП.

Капитальный ремонт ЛКС ВОЛС проводят периодически в зависимости от технического состояния линейных сооружений и планируют на основании контрольных технических осмотров, периодических проверок и дефектных ведомостей.

Основные объемы текущего и капитального ремонтов определяются планами работы на год, утверждаемыми руководителями производственных подразделений (УМГ, УПХГ и др.).

При капитальном ремонте одновременно выполняют все работы, относящиеся к текущему ремонту.

Капитальный ремонт ЛКС ВОЛС выполняют по отдельным проектам специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии Госстроя РК и Госгортехнадзора РК на право производства работ по строительству и ремонту ВОЛС..

Приемку выполненных работ по плану капитального ремонта проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия.

При капитальном ремонте выполняют следующие основные работы:

· выноску или углубление кабеля длиной более 200 м;

· подводные, берегоукрепительные и земляные работы на речных переходах и в прибрежных зонах подводных ВОЛС;

· подводно-технические работы по обслуживанию и ремонту кабельных речных переходов ВОЛС с привлечением водолазов;

· ремонт кабельной канализации, переустройство кабельных колодцев;

· приведение оптических характеристик ВОК связи к установленным нормам;

· проведение мероприятий по защите ВОЛС от внешних воздействий (механических, электромагнитных и др.);

· замену ВОК связи (более строительной длины) и оборудования, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям, на новые, повышающие надежность ЛКС ВОЛС и улучшающие условия эксплуатации;

· большие объемы работ по подсыпке грунта в местах промоин, оползней, обвалов и т.д.;

· устройство сложных контуров заземлений;

· большие объемы работ по перемонтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля;

· устройство переходов через реки, автомобильные и железные дороги;

· ремонт НРП и гражданских сооружений служб связи.

Все работы по капитальному ремонту (реконструкции) ВОЛС должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией. Отклонения от проектной документации должны быть согласованы с руководством эксплуатационного предприятия и проектной организацией.

Для обеспечения постоянного контроля за качеством и ходом строительства, реконструкции и ремонта ЛКС ВОЛС эксплуатационные предприятия осуществляют технический надзор. Права, обязанности и ответственность работников технического надзора регламентированы «Правилами технической эксплуатации первичных сетей ВВС РФ». Книга 3.

3.График технологического процесса для одного из участков.

Источник

Ремонт линейно-кабельных сооружений ВОЛП

Ремонт линейно-кабельных сооружений проводится в целях поддержания или восстановления их первоначальных эксплуатационных характеристик. В соответствии с назначением, характером и объёмом выполняемых работ ремонт подразделяется на текущий и капитальный.

Текущий ремонт производится эксплуатационным персоналом периодически в зависимости от состояния ЛКС.

Затраты на текущий ремонт производятся в пределах средств, предусматриваемых сметой затрат на производство.

Оперативный контроль качества работ по текущему ремонту осуществляется руководителем ЦЛКС, ЛТЦ.

Приемка законченного текущего ремонта производится по участкам НРП — НРП комиссией, в составе начальника ЦКПС (ЛТЦ) и представителей ТУСМ (ЭТУС) и оформляется актом, в котором отмечаются объём и качество выполняемых работ (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), недостатки и сроки их устранения, а также оценивается общее состояние линейно-кабель- ных сооружений на принимаемых участках и даются необходимые рекомендации на следующий ремонтный период.

До начала приемки текущего ремонта комиссии предъявляются утвержденный план текущего ремонта, данные о фактически выполненных объёмах работ и протоколы измерений.

При приемке текущего ремонта комиссия выборочно производит непосредственный осмотр не менее 25 % объёма выполненных работ. При этом не менее 10 % трассы проверяется пешим осмотром.

При текущем ремонте выполняются следующие основные виды работ:

1)частичные (одной строительной длины) выноска, замена и углубление подземного кабеля длиной не более 200 м;

2)планировка и подсыпка грунта при промоинах, оползнях, обвалах, устройство водоотводов и укрепление верхнего покрова грунта;

3)обследование кабельных переходов, частичные выноска и углубление подводных кабелей без привлечения водолазов и специальной землеройной техники;

4)замена и ремонт отдельных муфт, восстановление целостности защитных покровов кабеля;

5)ремонт заземляющих устройств;

6)мелкий ремонт кабельных вводов и кабельных переходов

через автомобильные и железнодорожные, а также другие коммуникации;

7) ремонт и частичная замена устройств по защите кабеля и других линейных сооружений от внешних электромагнитных влияний;

8) устройство и ремонт несложных контуров заземлений;

9)выполнение несложных работ по защите кабеля и других линейных сооружений от внешних электромагнитных влияний (оконтуровка деревьев и опор, частичная замена и прокладка новых грозозащитных тросов, установка КИП и отдельных устройств электромеханической защиты и т.д.);

10) отыскание и устранение отдельных мест негерметичности оболочек кабеля;

11) расчистка трассы от кустарника и мелкого леса;

12) мелкий ремонт сооружений подземной кабельной канализации (ремонт или замена отдельных люков, крышек, замков, накладок и др.);

13) установка и замена замерных столбиков, шлагбаумов, предупредительных и указательных знаков и плакатов по трассе кабеля;

14) ремонт и устройство переездов через трассу кабеля;

15) уточнение фиксации и глубины залегания кабелей на отдельных участках;

16) покраска замерных столбиков, предупредительных и указательных знаков, ящиков, шкафов, кабель-ростов и нанесение соответствующих надписей и обозначений;

17) укрепление и замена опор информационных знаков, замена сигнальных фонарей, ламп и другие текущие работы на переходах через водные преграды;

18) выполнение отдельных работ по ремонту кабеля и его доведение до норм по электрическим и оптическим параметрам на участке НРП-НРП (НУП-НУП);

19) другие работы, не требующие проектно-сметной документации;

20) ремонт сооружений ЦЛКС, ЛТЦ, НРП, (покраска дверей, полов, окон, стен, подсыпка грунта обваловки на НРП с частичной одерновкой, устройство и ремонт дорожек к НРП.

Капитальный ремонт производится периодически в зависимости от технического состояния линейных сооружений и планируется в каждом отдельном случае на основании данных контрольных технических осмотров, периодических проверок и дефектных ведомостей.

При капитальном ремонте одновременно выполняются все работы, относящиеся к текущему ремонту.

Капитальный ремонт линейных сооружений производится по отдельным проектам, сметам и нормативам хозяйственным или подрядным способом.

Приемка выполненных работ по плану капитального ремонта производится комиссией, назначаемой руководством предприятия.

При капитальном ремонте выполняются следующие основные виды работ:

1)выноска или углубление кабеля (более одной строительной длины) длиной более 200 м;

2)подводные, берегоукрепительные и земляные работы на речных переходах и в прибрежных зонах подводных линий передачи;

3)подводно-технические работы по обслуживанию и ремонту кабельных речных переходов с привлечением водолазов;

4)ремонт кабельной канализации, переустройство кабельных колодцев, устройство компенсаторов для защиты кабелей от сдавливания льдом;

5)приведение электрических и оптических характеристик кабеля к установленным нормам на всей длине кабельной магистрали или на секции между оконечным и обслуживаемыми регенерационными пунктами;

6)работы на существующих кабельных линиях с целью использования их в более широком спектре частот;

7)проведение мероприятий по защите кабеля от различных видов коррозии, ударов молнии, влияния линий электропередачи, электрифицированных железных дорог и радиостанций;

8)замена и установка боксов, кабельных ящиков, киосков, шкафов, катушек индуктивности;

9)замена кабелей (более строительной длины) и оборудования, несоответствующих предъявляемым к ним требованиям, на новые, повышающие надежность линейных сооружений и улучшающие условия эксплуатации;

10)большие объёмы работ по подсыпке грунта в местах промоин, оползней, обвалов и т.д.;

11)устройство сложных контуров заземлений;

12)большие объёмы работ по перемонтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля;

13)установка над муфтами пассивных контуров (маркеров) в местах выноски замерных столбиков с пахотных земель;

14) устройство переходов через реки, автомобильные и железные дороги;

15) большие объёмы работ по восстановлению герметичности оболочки кабелей;

16) ремонт сооружений ЦЛКС и ЛТЦ, замена наземных сооружений НРП.

Основные объёмы текущего и капитального ремонтов определяются планами работы на год.

На основе годовых планов составляются уточненные квартальные и месячные планы, учитывающие результаты текущих контрольных проверок и технических осмотров.

Годовые, квартальные и месячные планы текущего и капитального ремонтов утверждаются начальником соответствующего эксплуатационного предприятия. В планах должны указываться объёмы ремонтов в физических показателях и конкретные сроки выполнения работ.

Для выполнения работ бригады оснащаются соответствующим транспортом, механизмами, приборами, инструментом и материалами.

Руководитель бригады (ЦКЛС, ЛТЦ) должен ежедневно вести журнал учета выполняемых работ с указанием фамилий исполнителей, вида и объёма выполненных работ, а также использованных материалов.

Конкретный порядок организации и приемки работ при выполнении текущего и капитального ремонтов определяется на местах в соответствии с применяемыми методами обслуживания линейных сооружений, формами организации труда, а также действующими рекомендациями и указаниями.

Для проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ в полевых условиях должна быть применена измерительно-монтажная машина. Машина должна использоваться для измерения кабеля и монтажа муфт.

Для ремонта оптических кабелей в состав оборудования измерительно-монтажной машины должны входить:

приборы для определения места повреждения (обрыва) волоконно-оптического кабеля;

измеритель оптической мощности;

измеритель коэффициента ошибок полевой;

комплект специального инструмента для разделки и монтажа

сварочный аппарат для волокон;

кабельные изделия и материалы;

радиостанции и аппараты служебной связи.

I. Назначение ремонтных работ на Л КС ВОЛП.

2. На какие виды подразделяется ремонт ЛКС ВОЛП.

3. Какие основные виды работ выполняются при текущем ре- монте на ЛКС ВОЛП?

4. Какие основные виды работ выполняются при капитальном ремонте на ЛКС ВОЛП?

5. Чем определяются объемы ремонтных работ на ЛКС ВОЛП?

6. Что входит в состав оборудования измерительно-монтажной машины ?

7. Чем оснащаются ремонтные бригады?

6. Аварийно-восстановительные работы на ЛКС ВОЛП

К аварийно-восстановительным работам относятся работы, проводимые с целью оперативного восстановления работоспособности поврежденной кабельной линии.

Продолжительность аварийно-восстановительных работ исчисляется с момента полного или частичного прекращения действия связи до восстановления способности поврежденной кабельной линии обеспечивать передачу всех задействованных на данное время линейных трактов.

Аварийно-восстановительные работы должны проводиться в контрольные, предусмотренные технологическими картами сроки с учетом погодных и других условий и согласно [25 ] не должны превышать 10 часов.

Технологические карты составляют ТУСМ или отделения ТЦМС, ЭТУС и утверждаются ТЦМС или АО «Электросвязь». Карты должны разрабатываться с учетом конкретных условий и должны быть направлены на сокращение продолжительности простоев каналов связи и длительности устранения линейных повреждений.

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами цехов линейно-кабельных сооружений (ЦЛКС) и линейно-технических цехов (ЛТЦ), а также РВБ ТУСМ, ЭТУС. Непосредственное руководство работами осуществляет начальник ЦЛКС или ЛТЦ. Общая координация проведения АВР осуществляется главным инженером ТУСМ (ЭТУС), а в необходимых случаях (при больших объемах и сложности восстановительных работ) главным инженером ТЦМС (АО «Электросвязь») с выездом на место аварии в экстренных случаях.

В помощь подразделению, проводящему аварийно-восстановительные работы, должны привлекаться бригады соседних ЦЛКС или ЛТЦ (независимо от их принадлежности другим ТУСМ (ЭТУС) или ТЦМС (АО «Электросвязь»),

Аварийно-восстановительные работы организуются немедленно после получения соответствующей информации, должны проводиться по утвержденным технологическим картам в объёмах, обеспечивающих восстановление действия систем передачи в кратчайшие сроки, и вестись непрерывно.

Для оперативного восстановления действия связей ЦЛКС и ЛТЦ должны быть укомплектованы штатным составом, оснащены в необходимом количестве аварийным запасом кабелей, временных кабельных вставок, инструментом, измерительными приборами,

инвентарем, механизмами и транспортом. Указанный аварийный запас должен храниться в специально отведенных закрытых помещениях, аварийных прицепах или автомобилях.

Расходование аварийного комплекта (запаса) допускается только для выполнения аварийно-восстановительных работ и срочных работ, направленных на предупреждение аварий.

Состав аварийного запаса утверждается ТУСМ (ЭТУС) для каждого ЦЛКС и ЛТЦ. Номенклатура и количество материалов, изделий и устройств, входящих в аварийный комплект, должны определяться в зависимости от конкретных условий трассы, расположения ЦЛКС и ЛТЦ, условий производства работ и др.

Пополнение аварийного запаса должно осуществляться немедленно по его расходовании.

Проверки полноты и исправности аварийного комплекта должны проводиться начальниками ЦКЛС и ЛТЦ ежеквартально и после каждого случая проведения аварийно-восстановительных работ, о чем должна делаться запись в специальном журнале.

Условия хранения и состояние аварийного запаса должны обеспечивать возможность его оперативного использования в любое время.

Перевозки приборов на необорудованных автомашинах должны осуществляться в специальных упаковочных ящиках, гарантирующих сохранность средств измерений.

При необходимости предприятия должны оснащаться монтажно-измерительными машинами, передвижными мобильными радиорелейными станциями, специальными плавсредствами, транспортом и т.д.

Для обеспечения возможности проведения аварийно-восстановительных работ, в аварийный комплект должны входить продукты питания, подлежащие длительному хранению или должны предусматриваться денежные средства для экстренного приобретения продуктов питания), кухонные принадлежности и различная утварь, позволяющая обеспечить личный состав аварийно-восстановительной бригады питанием в течение не менее одних суток.

Планы ежегодной технической учебы персонала ЦЛКС, ЛТЦ, РВБ и производственных лабораторий должны в полном объёме предусматривать изучение вопросов, необходимых для успешного проведения аварийно-восстановительных работ, включая проведение практических тренировок с выездом на трассу.

При необходимости должны заключаться соответствующие договоры с управлениями и отрядами гражданской авиации о

выделении вертолетов для доставки аварийных бригад к месту аварии.

Для быстрейшего сбора восстановительной бригады в каждом ЦЛКС, ЛТЦ разрабатывается соответствующая схема оповещения. Порядок сбора бригады согласно оповещению утверждается начальником ЦЛКС (ЛТЦ).

Последовательность выполнения аварийно-восстановительных работ, обеспечивающая оперативное действие связи, производится по технологическим картам, разработанным для конкретного регенерационного участка. В исключительных случаях, в нестандартных ситуациях она определяется руководителем восстановительных работ.

О намечаемых планах ликвидации аварии, ходе работ по устранению аварии и возникающих трудностях начальник ЦЛКС, ЛТЦ обязан немедленно докладывать руководству ТУСМ, ЭТУС, которое обязано сообщить о принятых мерах вышестоящей организации.

При устранении аварии на линейно-кабельных сооружениях обязательным является наличие постоянной служебной связи на всех уровнях управления.

В целях сокращения времени простоя каналов связи, при ава- рийно-восстановительных работах, необходимо применять временные оптические кабельные вставки. Решение об использовании указанных способов принимается руководителем восстановительных работ.

Длительностью устранения повреждений считать время восстановления связей в полном объёме путем включения временных кабельных вставок, переключения на резервные кабельные и радиорелейные тракты и т.д.

Переход на постоянный вариант работы линейно-кабельных сооружений осуществляется только после проведения полного комплекса подготовительных работ, гарантирующих надежную работу кабельной линии. После монтажа постоянной вставки, перед переключением связей, должны быть проведены все необходимые контрольные измерения электрических и оптических параметров кабеля.

Возвращение восстановительных бригад с линии разрешается только после получения подтверждения о нормальной работе систем связи.

Аварийно-восстановительные работы на линейно-кабельных сооружениях должны проводиться в соответствии с действующими правилами и требованиями системы оперативного управления

сетью руководящим документом по проведению АВР и ППР на ВОЛП.

Все аварии на линейно-кабельных сооружениях магистральных и внутризоновых линий передачи ВСС РФ подлежат расследованию с составлением соответствующих актов.

Расследование аварий производится комиссиями. Во всех случаях в состав комиссий включаются руководитель или главный инженер предприятия, на сооружениях которого произошла авария.

Расследование особо крупных аварий на магистральных кабельных линиях производится комиссиями, назначенными Минсвязи РФ. При необходимости в состав комиссий включаются представители научно-исследовательских и проектных институтов, а также заводов-изготовителей кабельной продукции.

При авариях на кабельных линиях, вызванных работами сторонних организаций, производится расследование с составлением двустороннего акта о причинах аварии. В процессе расследования необходимо: выявить причину и виновных в возникновении аварии; выяснить обстоятельства, способствующие аварии; рассмотреть и оценить: организацию работ ЦЛКС, ЛТЦ по ликвидации аварии и подготовленность ремонтно-восстановительных бригад; умение и оперативность действий технического персонала, участвовавшего в ликвидации аварии; точность определения участка и места аварии;

эффективность и достаточность применяемых средств механизации и транспорта; эффективность применяемых методов предупреждения аварий;

определить меры, исключающие возникновение подобных аварий в дальнейшем.

Материалы расследования аварий должны включать объяснение руководителей структурных подразделений и предприятий.

О каждой аварии на линейно-кабельных сооружениях должен быть составлен аварийный акт.

Аварийные акты составляются в трех экземплярах, из которых: один остается на ЦЛКС или ЛТЦ, один — в ТУСМ (ЭТУС), один в пятидневный срок после ликвидации аварии при необходимости или запросу отправляется вышестоящей организации.

После устранения аварии или повреждения обязательным является внесение в кратчайший срок соответствующих изменений в паспорт (планшет) кабельной трассы.

Предприятия, управления и организации связи должны ежегодно

проводить подробный анализ причин и хода устранения аварий, разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на повышение надежности и долговечности ЛКС ВОЛП.

1. Каково основное назначение АВР на ВОЛП?

2. Как исчисляется продолжительность проведения АВР на ВОЛП?

3.Кто составляет и утверждает технологические карты проведения АВР на ВОЛП?

4.Кто непосредственно проводит АВР на ВОЛП?

5.Каков порядок расследования аварий на ВОЛП?

7. Содержание кабелей для ремонтно-эксплуатационных нужд и аварийного резерва

Для выполнения аварийно-восстановительных и ремонтно-эк- сплуатационных работ на линейно-кабельных сооружениях в ЛТЦ, ЦЛКС, ТУСМ, ЭТУС, ТЦМС должен создаваться соответствующий запас всех типов кабелей, которые находятся в эксплуатации на данном предприятии, и кабелей для временных вставок.

Количество, номенклатура и места хранения кабелей для ремонтно-эксплуатационных и аварийно-восстановительных нужд определяются ТЦМС в соответствии с действующими нормативами. Аварийный (страховой) резерв (запас) кабелей должен пополняться по мере его расходования.

Расход аварийного резерва кабелей не по назначению запрещается.

Условия хранения кабелей для РЭН, аварийного резерва и временных кабельных вставок должны обеспечивать их длительную сохранность без изменения электрических, оптических и механических характеристик, а также свойств защитных покровов.

Хранение кабелей осуществляется на барабанах. Каждый барабан должен иметь сплошную обшивку из одного ряда досок, гвозди обшивки прибиваются через металлическую ленту или через переплетающую гвозди проволоку.

Расстояние от верхнего ряда витков кабеля до обшивки должно быть не менее 100 мм.

Барабаны с кабелем должны храниться в крытом складе или под навесом на ровной, защищенной от скапливания осадков и грунтовых вод площадке. Кабель должен быть защищен от прямого попадания солнечных лучей.

Барабаны должны размещаться таким образом, чтобы имелась возможность производить необходимые измерения и испытания без их перекатки. К месту хранения кабелей должен быть обеспечен свободный проезд транспорта в любое время года и суток.

Под щеки барабанов подкладываются упоры.

На каждом барабане с кабелем указывается:

стрелка направления вращения;

марка и длина кабеля;

номер барабана, его тип;

год и месяц изготовления кабеля;

место расположения верхнего конца кабеля.

марка кабеля; тип волокна; число волокон; длина волны.

Кабели для временных вставок небольшой длины должны храниться в специальных ящиках или на стеллажах для аварийного имущества. К бухте должна быть прикреплена бирка с указанием марки, длины и даты последней проверки кабеля.

Все кабели, поступающие на склад или в ЦЛКС (ЛТЦ), должны быть проверены на соответствие паспортным данным и данные измерений занесены в журнал. Качество защитных покровов проверяется в соответствии с действующими указаниями.

После каждого использования кабеля в качестве временной вставки кабель и соединительные устройства должны быть очищены, кабели намотаны на барабаны (в бухты) и испытаны.

1. Для какой цели создается запас кабелей связи?

2. Кто определяет количество, номенклатуру и места хранения запаса кабеля?

3. Как должны хранится кабели для временных оптических вставок?

4. Как должны хранится кабели для постоянных оптических вставок?

5.Каковы требования к проверке запаса кабеля, поступающего на склад ?

8. Переустройство, реконструкция, техническое перевооружение и строительство ЛКС ВОЛП

Переустройство или перенос линейно-кабельных сооружений должны производиться по техническим условиям и под контролем эксплуатационных предприятий связи — владельцев сооружений.

Работы по переключению действующих связей на вновь построенные линии производятся только эксплуатационным предприятием владельцем линии связи.

Работы по переустройству и переносу линейно-кабельных сооружений должны, как правило, выполняться без нарушения действующих связей.

Переключение действующих связей на вновь проложенный кабель разрешается производить только после полного завершения и приемки выполненных работ в соответствии с действующими требованиями.

Работы на линейно-кабельных сооружениях, выполняемые при замене основного технологического оборудования кабельных линий связи с переустройством или строительством промежуточных и оконечных пунктов, относятся к реконструкции линейно-кабельных сооружений.

Замена устаревших оборудования, устройств, сооружений и кабельной арматуры, относящихся к линейно-кабельным сооружениям, с целью механизации трудоемких процессов, оснащения предприятий связи контрольной и измерительной аппаратурой, автоматизации управления оборудованием, повышения производительности труда, выполняемые без расширения производственных площадей и существенного переустройства зданий, относится к техническому перевооружению действующих предприятий.

Замена оборудования, не вошедшего в сметы, установка и монтаж которого производится эксплуатационными предприятиями без дополнительных затрат на строительно-монтажные работы, может относиться к техническому перевооружению в соответствии с планами технического перевооружения действующих предприятий.

К новому строительству относится сооружение кабельных линий по новым трассам с частичным использованием существующих или строительством новых узлов и станций.

Для осуществления постоянного контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевоо-

ружением линейно-кабельных сооружений устанавливается технический надзор со стороны эксплуатационного предприятия.

Работы по переустройству, переносу, реконструкции, техническому перевооружению и строительству линейно-кабельных сооружений независимо от исполнителя должны приниматься заказчиком в соответствии с действующими требованиями по приемке междугородных кабельных линий связи в эксплуатацию.

В целях поддержания исправного состояния законченных строительством линейно-кабельных сооружений до решения Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта в целом, отдельные участки кабельных линий передачи (не менее одного элементарного участка) могут приниматься предприятиями, осуществляющими технический надзор, на ответственное хранение до приемки кабельных линий рабочей и Государственной комиссиями.

На ответственное хранение линейно-кабельные сооружения принимаются при условии их полного соответствия проектной документации, установленным техническим требованиям, при наличии исполнительной и фиксационной документации, протоколов электрических и оптических измерений параметров, и соответствующем обозначении трассы кабеля на местности.

Передача линейно-кабельных сооружений на ответственное хранение оформляется актом промежуточной приемки специальной комиссией, назначенной приказом по эксплуатационному предприятию.

Затраты эксплуатационных предприятий, связанные с ответственным хранением линейных сооружений, возмещаются заказчиком на строительство этих сооружений.

1. Кто осуществляет работы по переключению действующих связей на вновь построенные линии?

2. Когда разрешается производить переключение действующих связей?

3. Какие работы на ЛКС ВОЛП относятся к техническому перевооружению?

4.Какие работы на ЛКС ВОЛП относятся к новому строительству?

5. При каком условии ЛКС ВОЛП принимаются на ответственное хранение?

9. Технадзор за строительством, реконструкцией, техни- ческим перевооружением и капитальным ремонтом ЛКС ВОЛП

Технический надзор за строительством, реконструкцией, тех- ническим перевооружением, капитальным ремонтом линейно- кабельных сооружений производится в течение всего периода строительства и устанавливается с целью осуществления систематического контроля за качеством, технологической последовательностью и точным соответствием выполнения строительно- монтажных работ проектным решениям, руководствам, строительным нормам и правилам, а также для повышения ответственности строительно-монтажных организаций за качество строительства, надежность и долговечность линейных сооружений.

Технический надзор за производством строительно-монтажных работ осуществляется эксплуатационным предприятием на ба- ланс которого подлежат передаче законченные строительством или реконструкцией объекты.

Работники технического надзора являются ответственными представителями заказчика и назначаются приказом заказчика по согласованию с эксплуатационным предприятием. Копия приказа направляется подрядной организации.

Для осуществления технического надзора назначаются высококвалифицированные специалисты, хорошо знающие руководство по строительству и правила технической эксплуатации магистральных и внутризоновых кабельных линий передачи и имеющие практический опыт работы.

В приказе должно быть указано: на каких объектах и участках и за какими видами работ осуществляется надзор назначенными специалистами.

Для непосредственного контроля за ходом выполнения конкретных видов работ (прокладка кабеля и подземных защитных проводов, устройство контуров заземления, установка средств и устройств защиты от коррозии, строительство НРП, монтаж кабеля и оконечных устройств, испытание герметичности кабелей, устройство речных переходов, проведение измерений и т.д.) дополнительно должны привлекаться соответствующие специалисты.

Работники технадзора, обязаны изучить проект (трассу прокладки кабеля, места размещения НРП, устройство заземлений, меры защиты кабелей и контейнеров НРП, места пересечений с другими подземными коммуникациями и др.), ознакомиться с конструкцией прокладываемого кабеля, технологией его прокладки и монтажа, объёмом и составом измерений и испытаний с установленными

нормами и требованиями.

Обеспечение работников технического надзора необходимой проектной документацией осуществляется заказчиком.

Работники технического надзора не вправе вносить какие-либо изменения или санкционировать отступления от проекта и сметы. Такие изменения могут вноситься только в установленном порядке.

Работники технического надзора обязаны постоянно находиться на месте производства работ и вести журнал ежедневного учёта проделанной работы.

Информация о выявленных дефектах, отклонениях от норм и нарушениях технологии должна немедленно сообщаться заказчику и руководителю эксплуатационного предприятия.

Заказчик и эксплуатационное предприятие обязаны принимать оперативные меры по устранению выявленных недостатков.

Работники технического надзора с представителями строитель- но-монтажных организаций освидетельствуют скрытые работы непосредственно после их производства составлением акта по установленной форме, не допуская до оформления этих актов производства дальнейших работ.

Работники технического надзора принимают участие в проверках качества строительства, проводимых при авторском надзоре проектными организациями и следят за своевременным исполнением строительно-монтажными организациями указаний авторского надзора.

При проведении технического надзора работники:

1)вместе с представителями строительной организации участвуют в осуществлении входного контроля поступающего кабеля, материалов, изделий и оборудования, в составлении и подписании актов-рекламаций на выявленные дефекты;

2)принимают участие в разбивке трассы кабельной линии в строгом соответствии с рабочими чертежами;

3)проверяют качество расчистки просек, следят за выполнением работ по планировке трассы, исключающей выглубление ножа кабелеукладчика при прокладке кабеля, а также за качеством предварительной пропорки грунта, предусмотренной проектом;

4) следят за правильностью подбора строительных длин для прокладки. В процессе прокладки фиксируют в журнале учёта работ номера барабанов и длину кабелей;

5) при прокладке кабеля глубину его заложения постоянно контролируют и фиксируют в журнале ежедневного учёта работ. В

случае мелкого залегания (или выбросов) кабеля требуют немед- ленного принятия необходимых мер по устранению допущенных недостатков;

6) не допускают нарушений технологии, которые могут привести к увеличению числа муфт, образованию «петель» и нарушению прямолинейности трассы кабеля; контролируют целостность шланговых защитных покровов. На все дополнительные муфты, «петли» и нарушения прямолинейности трассы совместно с представителями строительной организации составляют акты с указанием причин отклонений от проекта и виновных в них. Акты предъявляются рабочим комиссиям в составе исполнительной документации и учитываются при оценке качества строительных работ;

7) при прокладке кабеля рядом с действующей линией требу- от выполнения инструкции по проведению работ в охранных зонах магистральных и внутризоновых кабельных линий передачи;

8) перед прокладкой кабеля в открытую траншею проверяют её глубину;

9)осуществляют контроль за прокладкой кабеля в пластмассовых трубах для ВОЛП в кабельной канализации и грунте;

10) при прокладке защитных проводов (тросов) проверяют соответствие проекту материала и сечения проводов, их число, глубину укладки, правильность расположения относительно кабеля, способ и качество сращивания проводов;

11) при прокладке кабеля через водоёмы с привлечением водолазных специалистов проверяют: глубину подводной траншеи (до прокладки кабеля), фактическую глубину проложенного кабеля, засыпку траншеи, глубину прокладки кабеля в береговой зоне, выполнение берегоукрепительных работ, правильность установки створных знаков;

12) при устройстве переходов через автомобильные и железные дороги проверяют глубину заложения труб, длину и качество труб, способ и качество заделки стыков, проходимость каналов, заделку концов свободных и занятых каналов;

13) ведут надзор за соблюдением установленных габаритов на переходах через нефте и газопроводы, подземные силовые кабели, кабельные линии связи и радиофикации и др.;

14) при строительстве кабельной канализации проверяют глубину траншеи, уклон трубопроводов, расположение труб и стыков, способ и качество заделки стыков, проходимость каналов, качество гидроизоляции;

15) при монтаже муфт следят за соблюдением установленной технологии монтажа и проверяют глубину и правильность уклад-

ки кабеля и муфт в котлованах;

16) контролируют соответствие работ по защите линейно-ка- бельных сооружений от внешних электромагнитных влияний;

17) при установке НРП проверяют правильность устройств фундаментов и креплений, состояние защитных покровов конструкций, качество герметизации вводных патрубков, защиту вводов кабелей и другие работы;

18) контролируют выполнение работ по испытаниям кабеля на герметичность;

19) контролируют выполнение правил прокладки кабелей при отрицательных температурах;

20) следят за полнотой и правильностью выполнения электрических и оптических измерений;

21) проверяют точность фиксации трассы;

22) контролируют правильность и достоверность составления исполнительной документации;

23) ежедневно докладывают руководству предприятий о ходе работ, отклонениях от проекта и возникших разногласиях;

24) требуют от строительной организации выполнения работ в строгом соответствии с рабочей документацией, а также действующими правилами и указаниями. При отклонениях от проекта, применении технологии, ухудшающей качество строительства, а также при использовании некачественных или не предусмотренных проектом материалов делают запись об этом в общем журнале производства строительно-монтажных работ, находящемся у прораба, и требуют прекращения работ;

25) по разрешению руководителя эксплуатационного предприятия визируют документы об объёмах выполнения строительства работ.

1. С какой целью осуществляется технический надзор на ЛКС ВОЛП?

2. Кем осуществляется технадзор за производством строительно-монтажных работ на ЛКС ВОЛП?

3. Каковы обязанности работников технадзора на ЛКС ВОЛП?

4. Кому сообщается информация работниками технадзора о выявленных нарушениях и дефектах?

5.Вправе ли работники технадзора вносить изменения в проект или смету ?

10. Измерения при технической эксплуатации ЛКС ВОЛП

10.1 Общие положения

На линейно-кабельных сооружениях проводятся приемосдаточные измерения и измерения в процессе эксплуатации.

Приемосдаточные измерения проводятся в процессе работы рабочих и Государственных приемочных комиссий по приемке законченных строительством или реконструкцией магистральных или внутризоновых кабельных линий передачи с целью проверки качества выполненных работ и соответствия электрических и оптических параметров линейных сооружений нормам на смонтированные регенерационные (усилительные) участки.

Работа приемочных комиссий регламентируется утвержденными строительными нормами и правилами, а также действующими правилами, инструкциями и руководствами по приемке в эксплуатацию законченных строительством и реконструкцией междугородных кабельных линий передачи. Измерения, как правило, должны проводиться в полном объёме.

Представители эксплуатационной организации принимают участие в измерениях электрических и оптических параметров линейно-кабельных сооружений с правом подписи протоколов измерений.

В комплекс приемосдаточных электрических измерений входят:

— измерения электрических и оптических параметров кабеля;

— измерения электрических параметров, определяющих защиту линейных сооружений от электромагнитных влияний и коррозии;

— измерения сопротивления заземлений;

— измерения глубины залегания кабелей (по трассе — выборочно; на спусках, подъёмах, в оврагах и других опасных местах — сплошным обходом).

Приемосдаточные электрические измерения линейно-кабельных сооружений, принимаемых на баланс или в эксплуатационно-техническое обслуживание от других организаций, должны выполняться в полном объёме.

Измерения в процессе технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений проводятся с целью определения их состояния в соответствии с нормативными требованиями, предупреждения повреждений, а также накопления необходимого статистического материала для разработки мероприятий по повышению

надежности линейно-кабельных сооружений.

В процессе технической эксплуатации проводятся следующие измерения: профилактические, аварийные, контрольные, специальные.

Профилактические измерения проводятся в порядке плановых мероприятий с целью своевременного выявления и устранения возникающих отклонений электрических и оптических параметров линейно-кабельных сооружений от установленных норм:

— электрических параметров (постоянным током), характеризующих состояние жил (проводов) кабелей: электрическое сопротивление шлейфа жил или проводников, разность электрического сопротивления жил, электрическое сопротивление изоляции жил, проводников и шланга и электрические испытания изоляции жил и проводников напряжением;

— оптических параметров: затухание и неоднородности оптических волокон кабеля;

— электрических параметров характеризующих коррозионное состояние подземных металлических сооружений, а также устройств их защиты от коррозии;

— электрических параметров устройств защиты обслуживающего персонала и линейно-кабельных сооружений от внешних электромагнитных влияний;

— определение целостности грозозащитных тросов.

Профилактические измерения проводятся в объёме и в сроки,

определяемые главным инженером эксплуатационного предприятия по согласованию с вышестоящей организацией (ТЦМС, АО «Электросвязь») в зависимости от конкретных условий эксплуатации линии (вечная мерзлота, оползни, вибрация, повышенная грозовая активность и т.д.) и необходимости обеспечения её эксплуатационной надежности.

Контроль электрического сопротивления изоляции полиэтиленовых шлангов кабелей (оболочка — земля, оболочка — броня, броня — земля) проводится 1 раз в год (весной или осенью).

Целостность подземных грозозащитных проводов (тросов) и переходное сопротивление «трос — земля» должны проверяться 1 раз в 2 — 3 года.

Аварийные измерения проводятся с целью определения характера и места повреждения кабелей.

Аварийные измерения проводятся в следующем порядке:

— измерение электрических и оптических параметров кабеля для определения характера повреждения и выбора метода измерения для определения места повреждения;

— измерения по определению района повреждения и уточнению конкретного места повреждения;

— измерения кабелей в обе стороны от места повреждения.

Контрольные измерения проводятся после устранения по-

вреждений с целью определения качества ремонтно-восстанови- тельных работ.

Контрольные измерения проводятся с оконечных устройств после монтажа постоянной вставки, а также после окончания ра- бот по устройству постоянной вставки перед сдачей систем в эксплуатацию.

После монтажа постоянной вставки выполняется комплекс оптических и электрических измерений постоянным током, включая проверку правильности соединения волокон (жил) и отсутствия обрывов и сообщений жил.

После окончания работ по устройству постоянной вставки, перед сдачей систем в эксплуатацию проводится повторное испытание состояния изоляции жил кабеля напряжением (при наличии ДП по жилам кабеля).

Если при контрольных измерениях будет выявлен хотя бы один параметр, не удовлетворяющий норме, работы по устранению повреждения должны быть продолжены. После их завершения полный комплекс контрольных измерений следует провести повторно.

При контрольных измерениях оптических кабелей производятся измерения общего затухания регенерационного участка, затухания восстановленной части участка, затухания потерь во вновь проявившихся на линии сростках и измерения сопротивления изоляции наружной оболочки кабеля (при наличии металлической брони).

Специальные измерения проводятся в период опытной эксплуатации кабельных линий передачи с новыми типами кабелей или кабельной арматурой и оборудованием, а также при внедрении или испытаниях новых способов защиты линейно-кабельных сооружений от опасных и мешающих влияний.

Длительность опытной эксплуатации определяется Государственной приемочной комиссией.

10.2. Состав измерений на ВОЛП

В целях контроля качества объекта в процессе строительства и технической эксплуатации ВОЛП проводится комплекс измерений по определению состояния оптических кабелей, линейных

сооружений, качества функционирования аппаратуры линейного тракта, для профилактики и предупреждению повреждений, атак- же накопления статистических данных для разработки мер повышения надежности связи [16].

Этот комплекс измерений предусматривает в основном контроль тех же параметров, что и для традиционных цифровых кабельных систем: средней относительной мощности сигнала, вводимого в линию, затухание сигнала в линии, частота электромагнитного излучения, вводимого в линию, хроматическая дисперсия (уширение) импульса в тракте, чувствительность системы передачи при заданном коэффициенте ошибок, коэффициент ошибок, джиттер, глаз-диаграмма, а также параметры, определяющие состояние брони и изолирующих покровов кабеля, состояние грозотросов. Причем ряд параметров, таких как джиттер, глаз-диаграмма, коэффициент ошибок, характеристики наружных покровов кабеля и грозстросов измеряются теми же средствами, что и на всех кабельных линий передачи. Для контроля характеристик оптического линейного тракта, оптических сигналов в силу специфики работы в оптическом диапазоне применяются специально разработанные для этого средства измерений. Кроме того, ВОСП характеризуются рядом специфических присущих только им параметров. Это, в частности, ширина спектральной линии оптического излучения, поляризационная модовая дисперсия, поляризационные мо- довые потери, а также, измеряемые методами Бриллюэновской рефлекгомегрии механические напряжения в волокне.

В процессе строительства ВОЛП измерения выполняются при входном контроле кабеля и оборудования, при выполнении монтажных работ и настройке, при проведении приемо-сдаточных испытаний. Параметры и характеристики ОК и аппаратуры ВОСП, измеряемые в условиях их производства, оформляются в виде паспортных данных, которые должны соответствовать действующим нормам ГОСТов и ТУ Проверка на указанное соответствие выполняется при входном контроле. На этапах монтажа, настройки и приемо-сдаточных испытаний оптических систем прямого детектирования с модуляцией по интенсивности, выполняют измерения коэффициента затухания волокон, затухания волокон на смонтированных ЭКУ, потерь и затухания отражения в соединениях, уровней мощности оптического излучения, чувствительности приемных оптоэлектронных модулях, коэффициента ошибок, джиттера, гпаз-диаграмы, параметров наружных покровов кабеля. При необходимости выявляют и локализуют повреждения, выполняют ремонтно-восстановительные и контролируют их качество.

В процессе эксплуатации выполняют профилактические, контрольные и аварийные измерения. Профилактические измерения проводятся по утвержденному плану Состав, объем и периодичность измерений устанавливаются в зависимости от местных условий, состояния кабеля и т. д. Контрольные измерения и испытания осуществляются после ремонта с целью определения качества ремонтно-восстановительных работ: Аварийные измерения производятся с целью определения места и вида повреждения кабеля.

Сегодня на сетях связи наибольшее распространение находят оптические системы передачи прямого детектирования с модуляцией по интенсивности. При этом в процессе строительства и эксплуатации линейных сооружений из оптических характеристик контролируются только потери и отражения в оптическом волокне, выполняются измерения расстояний по оптическому волокну до нерегупярностей. Кроме того, проводятся обязательные для всех типов кабельных линий связи измерения по контролю и определению мест повреждения наружных покровов кабеля, определению трассы прокладки кабеля, его глубины залегания, местоположения муфт, кабельных переходов и т.п.

Необходимо отметить, что практически все применяемые до настоящего времени средства измерений затухания, затухания отражения оптических волокон основаны на сравнительных оценках мощности оптического излучения, распространяющегося в сердцевине оптического волокна. Другими словами, они позволяют контролировать только состояние сердцевины. Вместе с тем, так называемое «усталостное разрушение» оптических волокон обусловлено развитием микротрещин, зародыши которых располагаются на поверхности оболочки волокна. Соответственно, для оценки состояния оптического волокна необходимо контролировать размеры микротрещин в оболочке или связанные с ними механические напряжения в волокне. Эту задачу позволяют решать методы Бриллюэновской рефлектометрии. Очевидна острая необходимость данного вида измерений. Его широкое внедрение сдерживает пока лишь высокая стоимость.

Новый этап развития сетей связи- переход к оптическим сетям с маршрутизацией оптических несущих, характеризуется внедрением принципиально новых технологий, применением такого оборудования как WDM, оптические коммутаторы, оптические усилители, когерентные системы передачи. Как следствие, при строительстве и технической эксплуатации линейных сооружений помимо перечисленных выше возникает потребность в проведении специальных видов измерений. В частности, измерение хрома-

тической дисперсии, длина волны оптической несущей, ширина спектральной линии оптического излучения, поляризационная модовая дисперсия, поляризационные модовые потери.

Настоящее пособие посвящено вопросам строительства и технической эксплуатации линейных сооружений ВОЛП и в дальнейшем в данном разделе будут рассматриваться только предназначенные для них методы и средства измерений. В частности, не будут рассматриваться методы и средства измерений, которые применяются при производстве оптических волокон и кабелей и не контролируются в процессе строительства и эксплуатации. Например: числовая апертура, профиль показателя преломления, диаметр сердцевины и внешний диаметр волокна, длина волны отсечки, эксцентриситет и т. п. Также в дальнейшем не будут рассматривать методы и средства измерений относящиеся к настройке оборудования. А именно: измерения уровней мощности оптического излучения, чувствительности приемных оптоэпектронных модулях, коэффициента ошибок, джиттера, глаз-диаграмы и тп.

10.3. Измерение затухания

10.3.1 Методы измерения затухания

Как было отмечено выше, измерения затухания выполняются на всех этапах строительства и эксплуатации линейных сооружений ВОЛП. Измеряют коэффициент затухания оптических волокон кабеля, затухание оптических волокон на элементарном кабельном участке, потери в соединениях волокон [14].

По определению затухание сигнала между точками 1 и 2 направляющей системы есть

где а- затухание, дБм;

1 и 2, соответственно, Вт.

Или по другому, это есть разность уровней

где

Абсолютный уровень сигнала по мощности в некоторой точке k определяется как

Таким образом, чтобы найти затухания ОВ на некотором участке, необходимо измерить мощности оптического сигнала на его входе и выходе. При этом основные проблемы связаны с оценкой введенной в волокно мощности оптического излучения. Наиболее существенная из этих проблем — неопределенность ввода. При вводе излучения в световод всегда имеется некоторая неопределенность уровня введенной в ОВ мощности. Эта величина зависит от качества обработки входного торца световода, точности юстировки, соотношения между показателями преломления сердечника световода и среды, заполняющей пространство между сердечником и излучателем, стабильности последнего и т.п. Другими словами, зависит от ряда случайных факторов. Поэтому определить мощность оптического излучения на входе волокна сложно. Кроме того, для однозначного определения затухания необходимо на входе измеряемого ОВ обеспечить такой режим распространения по нему оптического излучения, при котором сохраняется постоянное распределение мощности между его модами — равновесное распределение мод (РРМ). Особенно важно это при измерении коэффициента затухания ОВ. При вводе оптического излучения в волокно наряду с направляемыми модами в сердцевине возбуждаются излучаемые и оболочечные моды. Последние, распространяясь по волокну, достаточно быстро затухают, но приводят к перераспределению мощности оптического, излучения между модами и нелинейности изменения затухания оптической мощности вдоль волокна. Соответственно, чтобы обеспечить равновесное распределение мод на входе ОВ, необходимо подавить излучаемые и оболочечные моды. Для этой цели применяют смесители мод, которые иногда называют скремблерами, и модовые фильтры. Смеситель мод—это устройство в виде отрезка ОВ с равномерно распределенными неоднородностями (микроизгибами, макроизгибами и т. п.). Известна конструкция смесителя мод, в которой отрезок волокна того же типа, что и в кабеле, зажат между двумя шероховатыми поверхностями длиной в несколько сантиметров. В другой конструкции смесителя мод распределенные по длине отрезка волокна неоднородности получены путем помещения отрезка волокна в металлическую оболочку с остаточными сжимающими напряжениями. Наиболее широкое распространение получила конструкция смесителя мод с макроизгибами волокна. В данной конструкции 5—10 витков ОВ наматываются на один или несколько цилиндров радиусом чуть больше(10 . 20) R, где R—критический радиус изгиба ОВ. На нео- днородностях скремблера между отдельными модами возникают связи, приводящие к частичному переходу энергии от одних мод к другим, а также возрастает затухание излучаемых и оболочечных мод. В то же время часть энергии высших мод переходит в энергию низших, увеличивая их мощность. В результате такого перехода между модами устанавливается равновесное распределение мощности. Следует отметить, что скремблер вносит достаточно большое затухание, однако его значение не входит в результат измерения. Модовый фильтр, подавляющий оболочечные моды, представляет собой также отрезок волокна, изогнутый в виде петли и погруженный в сосуд с иммерсионной или абсолютно поглощающей жидкостью. Показатель преломления иммерсионной жидкости близок к показателю преломления оболочки, в результате чего оболочечные моды излучаются в иммерсионную жидкость, где затухают.

Проблема неопределенности ввода мощности в ОВ решается методами сравнения, которые позволяют исключать возникающую за счет указанной неопределенности систематическую погрешность. Из всех известных методов сравнения, предназначенных для измерения затухания, в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т G651, G652 и согласно ГОСТ 268140-86 (Кабели оптические. Методы измерения параметров) на практике получили применение три метода измерения затухания:

— метод обрыва — эталонный метод;

— метод вносимого затухания — 1 альтернативный метод;

— метод обратного рассеяния — 2 альтернативный метод.

Первые два относятся к прямым методам. Метод обратного

рассеяния является косвенным методом, в котором искомые значения затухания рассчитываются по результатам прямых измерений характеристики обратного рассеяния волокна.

10.3.2 Метод обрыва

Метод обрыва — это метод, при котором производится непосредственное измерение мощностей Р1 и Р2 в двух точках волокна (в начале и в конце ОВ) без изменений условий ввода излучения.

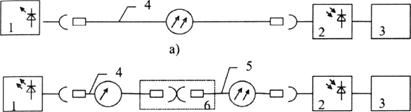

Обобщенная структурная схема измерения представлена на рис.10.1. На ней обозначены: 1-источник оптического излучения, в качестве которого может быть применен полупроводниковый

лазер (ПЛ) или светоизлучающей диод (СИД). Основные требования к нему — стабильность характеристик в течение всего времени измерения; 2-смеситель мод, обеспечивающий равновесное распределение мод (РРМ) излучения при возбуждении измеряемого волокна. При его отсутствии погрешность измерения может доходить до 1 дБ/км; 3-устройство ввода излучения обеспечивает юстировку входного конца измеряемого ОВ в трех взаимно перпендикулярных плоскостях для достижения максимально вводимой энергии и жесткой фиксации волокна во время измерений; 4- измеряемое ОВ; 5-фильтр мод, предназначенный для ввода обалочечных мод. В случае его отсутствия на результат измерения оказывают влияние моды распространяющиеся по оболочке ОВ, т.к. диаметр светочувствительной площадки фотодиода приемника излучения значительно превышает диаметр ОВ; б-адаптер (соединитель оптический) предназначен для подключения неоконцованного ОВ к приемнику излучения; 7-приемни к излучения (оптический ваттметр).

Присоединение измеряемого ОВ к блоку излучателя осуществляется либо путем приваривания к технологическому кабелю, либо с помощью координэгно-юстировочного устройства.

Рис.10.1 Схема измерения методом обрыва Рис.10.1 Схема измерения методом обрыва |

Измерение затухание производят в следующем порядке. К выходу технологического кабеля источника излучения присоединяют вход измеряемого ОВ. Измерение уровня мощности Р2, осуществляется с помощью измерителя мощности, подключенного к выходу испытуемого ОВ с помощью адаптера. Оставляя условия ввода излучения без изменений, подготавливают выходной торец ОВ, обламывая отрезок волокна 1+3 см. Вновь измеряют уровень мощности Р2, на выходе ОВ. Измерение мощности Р2 производят не менее трех раз. Если абсолютная разница между двумя любыми измерениями превышает 0,1 дБ исключают один из результатов и увеличивают количество измерений. Такая процедура направлена на уменьшение случайной погрешности вызванной плохой обработкой торца волокна и некачественной установкой его в адаптере. Не изменяя условий ввода излучения обламывают оптическое волокно кабеля на расстоянии

Затухание и коэффициент затухания рассчитывают по следующим формулам:

где:

Данный метод предполагает постоянство мощности вводимой в ОВ и стабильность модового состава излучения. Поэтому необходимо соблюдать постоянство условий ввода излучения, сохранять неизмененным положение волокна в юстировочном устройстве, принимать меры по стабилизации параметров излучения источника сигнала.

Метод обрыва обладает достаточной точностью измерения в диапазоне затухания до 10 дБ. Абсолютная погрешность может составлять до 0,03 дБм. Недостаток метода — его разрушающий характер. Поэтому он находит применение при лабораторных исследованиях ОК измерении затухания оптических кабелей не армированных оптическими соединителями.

10.3.3 Измерение вносимого затухания

Оптическими вносимыми потерями (ГОСТ 26599—85) называют отношение суммарной мощности оптического излучения на входных оптических полюсах компонента ВОСП к суммарной мощности оптического излучения на выходных полюсах компонента ВОСП, выраженное в децибелах. В соответствии с данным определением, метод вносимого затухания основан на измерении мощности оптического излучения первоначально при непосредственном подключении приемника излучения к источнику через вспомогательное, а затем через исследуемое ОВ. При этом концы вспомогательного и исследуемого волокон армированы оптическими соединителями. Структурная схема измерения вносимого

затухания представлена на рис.10.2. Первое измерение производится по схеме рис.10.2.а. Измеряют уровень мощности

— нестабильность уровня мощности на выходе излучателя;

— неопределенность потерь в оптических соединителях;

— погрешность сличения показаний двух измерителей мощности;

— нелинейность измерителей мощности;

— погрешность от переключения пределов;

— зависимость затухания ОВ от длины волны;

— потери от изгибов.

Относительная погрешность измерений тем меньше, чем более справедливо неравенство

Для реализации метода применяется специальный прибор — оптический тестер, излучение которого выводится через оптический разъем, расположенный на его корпусе. Излучение этого прибора стабилизировано по мощности и длине волны. Оптические тестеры производятся в двух вариантах. Первый вариант — оптический излучатель и измеритель оптической мощности, размещенные в одном корпусе. Второй конструктивный вариант представляет собой оптический тестер в виде двух отдельных приборов — измерителя

Рис 10.2. Схемы измерения уровня мощности оптического излучения на выходах

оптической мощности и оптического калиброванного излучателя со стабилизированной оптической мощноcтью

б) б) |

«эквивалентного источника излучения » (а) и измеряемого ОВ (б): 1 — источник оптического излучения; 2 — приемник оптического излучения; 3- индикатор уровня мощности, принимаемого приемником оптического излучения; 4 — короткий отрезок (1 . 3 м), армированный по концам; 5 — измеряемое ОВ, армированное по концам; 6 — проходные розетки для разъемного соединения армированных волокон

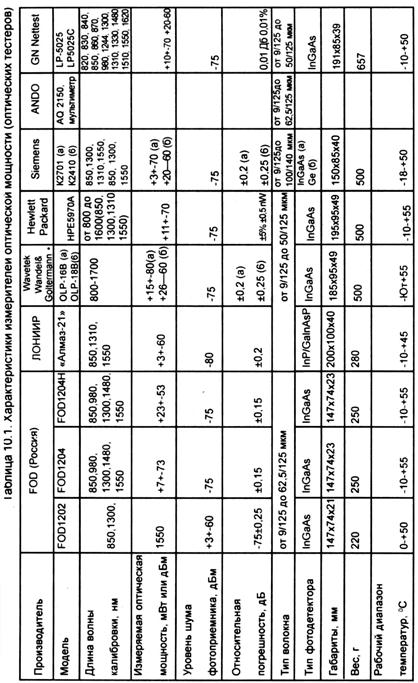

на заданной длине волны. Основные характеристики измерителей оптической мощности (оптических тестеров) приведены в табл. 10.1.

10.3.4. Метод обратного рассеяния

Наибольшее распространение получил метод обратного рассеяния, который является вторым альтернативным методом для измерений затуханий ОВ и позволяет осуществлять:

— контроль состояния оптических волокон (ОВ), выявления, определения характера и поиска дефектов ОВ;

— измерения затухания ОВ на строительных длинах оптических кабелей (ОК), на отдельных участках ВОЛС, на длине элементарного кабельного участка (ЭКУ), на стыках ОВ;

— измерения коэффициента затухания ОВ;

— измерения расстояний до мест соединений ОВ и оценку качества стыков;

— измерения характеристики обратного рассеяния ОВ и привязку ее к трассе прокладки ОК при паспортизации ЭКУ ВОЛС.

Метод применяется на всех этапах строительства и эксплуатации ВОЛС. В частности, при входном контроле строительных длин ОК, в процессе монтажа муфт ОК, при приемо-сдаточных измерениях и паспортизации РУ. А также для непрерывного конт-

|

роля состояния ОВ в процессе эксплуатации ВОЛС, при выполнении аварийных измерений, для поиска мест повреждений ОК и т.п. Оптические рефлектометры, реализующие метод обратного рассеяния, являются основными средствами измерений применяемыми при строительстве и эксплуатации ВОЛС.

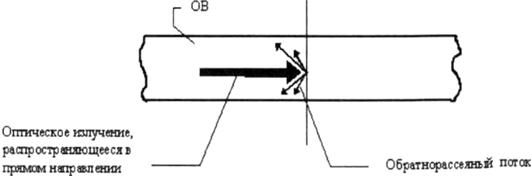

В основе метода лежит зондирование ОВ испытательным сигналом, измерение поступающей из ОВ обратно ко входу оптической мощности и расчета по результатам этих измерений искомых параметров ОВ. При распространении по ОВ оптического излучения из-за флуктуаций показателя преломления возникает поток рассеяния (Рис. 10.3), мощность которого пропорциональна отношению

Рис. 10.3 Формирование потока обратного рассеяния. Рис. 10.3 Формирование потока обратного рассеяния. |

Часть потока рассеяния излучается в оболочку и там затухает, часть распространяется вперед вместе с основным потоком, а часть — в сторону ближнего конца по направлению к источнику излучения, образуя поток обратного рассеяния.

Известны реализации метода обратного рассеяния [20] в частотной и временной областях. При строительстве и эксплуатации ВОЛП применяют оптические рефлектометры обратного рассеяния, работающие во временной области — OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) [11,20]. В дальнейшем ограничимся анализом принципов работы только этих приборов.

На практике наиболее широкое применение нашли оптические рефлектометры, работающие во временной области — OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) [23]. Упрощенная структурная схема такого рефлектометра приведена на рис. 10.4, где

1- генератор зондирующих импульсов (ГИ);

2- источник оптического излучения (лазерный диод — ЛД);

Источник