- Какому ремонту подвергается колесная пара при наличии грузового вагона ползуна более 1 миллиметра

- Требования ПТЭ к ползунам колёсных пар.

- 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

- Вагонник.РФ

- воскресенье, 21 января 2018 г.

- Дефекты и неисправности колесных пар и буксового узла при наличии которых запрещается выпускать вагоны в эксплуатацию и допускать к следованию в составах поездов

- 2.5 Техническое обслуживание грузовых вагонов при подготовке их к перевозкам

- 3. Технические требования к узлам и деталям вагонов в эксплуатации

- Таблица 3.1.

- 3.3 Буксовый узел

- Таблица 3.2 — Внешние признаки неисправных буксовых узлов

Какому ремонту подвергается колесная пара при наличии грузового вагона ползуна более 1 миллиметра

Скачать умную клавиатуру Очень рекомендуем скачать умную клавиатуру с автоисправлением от Яндекса на свой телефон

С этой клавиатурой вы сможете в 3 раза быстрее вводить текст в поле поиска

Поделится с коллегами:

Какому виду ремонта подвергается колесная пара при наличии у грузового вагона ползуна более 1мм? (КАСКОР).

Ответ на вопрос находится ниже.

| Ваша справедливая оценка ответа на этот вопрос |

|---|

| Какому виду ремонта подвергается колесная пара при наличии у грузового вагона ползуна более 1мм? (КАСКОР) |

|---|

ДЛЯ ПРОСМОТРА ОТВЕТА НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ ИЛИ ВОЙТИ НА САЙТ ПОВТОРНО !

Если вдруг найдете неправильный ответ — напишите об этом в комментариях, обязательно исправим!

Наш онлайн-проект «ПроКонспект» является Вашим индивидуальным интернет-помощником.

По оформлению сайта, рекламе и багам обращайтесь к администратору в группе ВКонтакте

Администрация сайта ПроКонспект.рф

Метрика.Яндекс

Все права защищены.

Источник

Требования ПТЭ к ползунам колёсных пар.

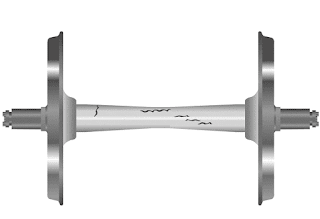

Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в поездах железнодорожный подвижной состав с трещиной в любой части оси колесной пары или трещиной в ободе, диске и ступице колеса, при наличии остроконечного наката на гребне колеса, а также при следующих износах и повреждениях колесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути и подвижного состава:

при скоростях движения свыше 120 км/ч до 140 км/ч:

прокат по кругу катания у локомотивов, мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава, пассажирских вагонов более 5 мм;

толщина гребня более 33 мм или менее 28 мм у локомотивов при измерении на расстоянии 20 мм от вершины гребня при высоте гребня 30 мм, а у железнодорожного подвижного состава с высотой гребня 28 мм — при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня;

при скоростях движения до 120 км/ч:

прокат по кругу катания у локомотивов, а также у мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава и пассажирских вагонов в поездах дальнего сообщения — более 7 мм, у мотор-вагонного железнодорожного и специального самоходного подвижного состава и пассажирских вагонов в поездах местного и пригородного сообщений — более 8 мм, у вагонов рефрижераторного парка и грузовых вагонов, а также у железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях не общего пользования — более 9 мм;

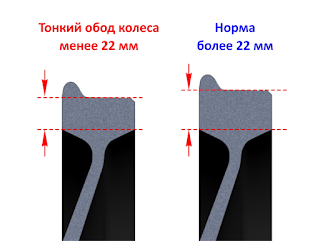

толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм у локомотивов при измерении на расстоянии 20 мм от вершины гребня при высоте гребня 30 мм, а у железнодорожного подвижного состава с высотой гребня 28 мм — при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня, у железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях необщего пользования (горнорудных предприятий) — менее 22 мм;

вертикальный подрез гребня высотой более 18 мм, измеряемый специальным шаблоном;

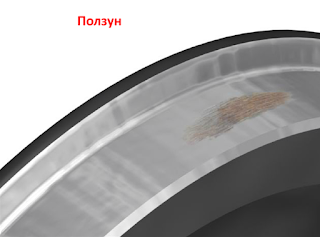

ползун (выбоина) на поверхности катания у локомотивов, мотор-вагонного железнодорожного и специального подвижного состава, а также у тендеров паровозов и вагонов с роликовыми буксовыми подшипниками более 1 мм, а у тендеров с подшипниками скольжения более 2 мм.

При обнаружении в пути следования у вагона, кроме моторного вагона мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава или тендера с роликовыми буксовыми подшипниками, ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон (тендер) без отцепки от поезда (пассажирский со скоростью не свыше 100 км/ч, грузовой — не свыше 70 км/ч) до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар.

При величине ползуна у вагонов, кроме моторного вагона мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава, от 2 до 6 мм, у локомотива и моторного вагона мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава, а также специального самоходного подвижного состава от 1 до 2 мм допускается следование поезда до ближайшей железнодорожной станции со скоростью 15 км/ч, а при величине ползуна, соответственно, свыше 6 до 12 мм и свыше 2 до 4 мм — со скоростью 10 км/ч, где колесная пара должна быть заменена. При ползуне свыше 12 мм у вагона и тендера, свыше 4 мм у локомотива и моторного вагона мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или исключения возможности вращения колесной пары. Локомотив при этом должен быть отцеплен от поезда, тормозные цилиндры и тяговый электродвигатель (группа электродвигателей) поврежденной колесной пары отключены

Источник

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

3.1. Колесные пары для определения их технического состояния и пригодности к эксплуатации подвергаются осмотру с регистрацией в книге формы ТУ-28:

· под ТПС — при всех видах технических обслуживании и текущих ремонтов ТР-1, ТР-2, каждой проверке ТПС в эксплуатации;

· при первой подкатке под ТПС новой колесной пары (после формирования) и после производства полного освидетельствования, если после них прошло не более 2 лет. При этом проверка даты формирования и освидетельствования производится по клеймам на торце (бурте) оси;

· после крушений, аварий, схода с рельсов, если отсутствуют повреждения элементов колесной пары, требующие их замены.

(В редакции указания МПС России от 23.08.2000 № К-2273у)

3.2. Осмотр колесных пар под ТПС должны производить:

· машинист — при каждой приемке ТПС (локомотивов в доступных местах, моторвагонного подвижного состава в доступных местах по доступной осмотру стороне); в эксплуатации при стоянках локомотивов на станциях и в пунктах оборота; при техническом обслуживании ТО-2 моторвагонного подвижного состава (в случае производства последнего локомотивными бригадами);

· мастер — при техническом обслуживании ТО-3 ТПС;

· мастер или бригадир (где смены слесарей возглавляет бригадир) — при техническом обслуживании ТО-2 ТПС (по мотор-вагонному подвижному составу — в случае производства ТО-2 ремонтными бригадами пункта технического обслуживания);

· мастер и приемщик локомотивов — при техническом обслуживании ТО-4, ТО-5, текущих ремонтах ТР-1 и ТР-2 ТПС, при первой подкатке новых колесных пар.

3.3. При осмотре колесных пар проверять:

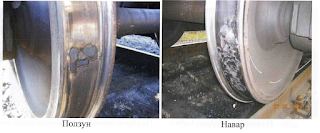

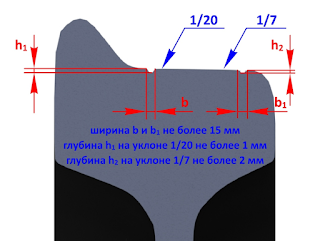

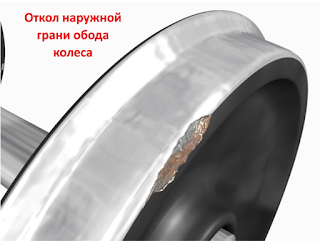

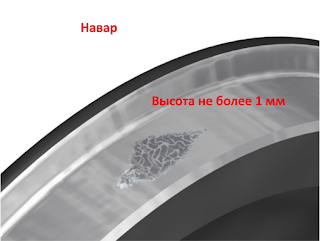

— на бандажах и ободьях цельнокатаных колес — отсутствие трещин, ползунов (выбоин), плен, раздавленностей , вмятин, отколов, раковин, выщербин , ослабления бандажей на ободе центра ( остукиванием молотком), сдвига бандажа (по контрольным меткам на бандаже и ободе центра), предельного проката (предельной высоты гребня) или износа, вертикального подреза гребня, ослабления бандажного кольца, опасной формы гребня и остроконечного наката, являющегося признаком возможности опасной формы гребня.

Предельный прокат (предельная высота гребня) и наличие опасной формы гребня проверяются шаблоном УТ-1 при технических обслуживаниях ТО-2 (при их выполнении в крытых помещениях), ТО-3, ТО-4, ТО-5, текущих ремонтах ТР-1, ТР-2 и ежемесячных обмерах колесных пар. Допускается при проведении технического обслуживания ТО-2 (для МВПС — ремонтными бригадами) контролировать опасную форму гребня шаблоном ДО-1. После выявления колес с опасной формой гребня с помощью этого шаблона необходимо шаблоном УТ-1 измерить величину этого параметра и по результатам этого измерения принимать решение о допуске их к эксплуатации или о назначении ремонта;

· на колесных центрах, цельнокатаных колесах и ступицах дискового тормоза — отсутствие трещин в спицах, дисках, ступицах, ободьях, признаков ослабления или сдвига ступиц на оси;

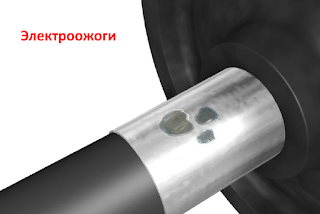

· на открытых частях осей — отсутствие поперечных, косых и продольных трещин, плен, протертых мест, электроожога и других дефектов;

· отсутствие нагрева букс;

· состояние зубчатой передачи тяговых редукторов ТПС (при текущих ремонтах, когда это предусмотрено по циклу);

· отсутствие нагрева моторно-осевых подшипников, опорных подшипников тяговых редукторов при постановке ТПС на смотровую канаву.

(В редакции указания МПС России от 23.08.2000 № К-2273у)

3.4. В соответствии с ПТЭ номинальное расстояние между внутренними гранями колес у ненагруженной колесной пары должно быть 1440 мм. У локомотивов и вагонов, обращающихся в поездах со скоростью:

· до 120 км/ч отклонения допускаются в сторону увеличения и уменьшения не более 3 мм ;

· от 120 км/ч до 140 км/ч отклонения допускаются в сторону увеличения не более 3 мм и в сторону уменьшения не более 1 мм .

3.5. В соответствии с ПТЭ запрещается выпускать из ТО-2, ТО-3, текущих ремонтов и допускать к следованию в поездах подвижной состав с трещиной в любой части оси колесной пары, ободе, диске, спице, ступице и бандаже, а также при следующих износах и повреждениях колесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути и подвижного состава.

(В редакции указания МПС России от 23.08.2000 № К-2273у)

3.5.1. При скоростях движения до 120 км/ч:

· при прокате по кругу катания у локомотивов, а также у моторвагонного подвижного состава дальнего следования — более 7 мм , у моторвагонного подвижного состава в поездах местного и пригородного сообщения — более 8 мм ;

· при высоте гребня бандажа, измеряемого шаблоном УТ-1, более 37 мм или менее 27 мм для колес локомотивов с профилем по рисунку 15; более 35 мм или менее 27 мм для колес локомотивов с профилями ДМеТИ и МВПС дальнего сообщения; более 36 мм или менее 27 мм для МВПС местного и пригородного сообщения; более 39 мм или менее 27 мм для колес локомотивов с профилем Зинюка-Никитского ;

· при толщине гребня более 33 мм или менее 25 мм , измеряемой на расстоянии 20 мм от вершины гребня — для колес локомотивов

· при толщине гребня более 34 мм или менее 25 мм , измеряемой шаблоном УТ-1 в сечении гребня, расположенном на расстоянии 13 мм от поверхности круга катания колеса.

3.5.3. При вертикальном подрезе гребня высотой более 18мм . Контроль вертикального подреза гребня бандажа и опасной формы гребня производится специальным шаблоном (рис. 1) и шаблоном ДО-1. Измерение опасной формы гребня у ТПС производится универсальным измерительным шаблоном УТ-1.

(В редакции указания МПС России от 23.08.2000 № К-2273у)

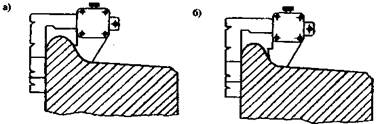

Рис. 1. Шаблон для контроля вертикального подреза гребня бандажа

а) Гребень бракуется

б) Гребень не бракуется

3.5.4. При ползуне (выбоине) на поверхности катания у локомотивов, моторвагонного подвижного состава более 1,0 мм .

При обнаружении в пути следования у прицепного вагона МВПС ползуна (выбоины) глубиной более 1,0 мм, но не более 2,0 мм , разрешается довести его без отцепки от поезда со скоростью не выше 100 км/ч до ближайшего локомотивного депо.

При наличии ползуна на колесных парах локомотивов и МВПС допускается их следование без отцепки от поезда до ближайшей станции со скоростью указанной в таблице 1, где колесные пары с ползунами должны быть заменены.

Таблица 1

Глубина ползуна, мм

Допускаемая скорость следования, км/ч

Источник

Вагонник.РФ

воскресенье, 21 января 2018 г.

Дефекты и неисправности колесных пар и буксового узла при наличии которых запрещается выпускать вагоны в эксплуатацию и допускать к следованию в составах поездов

2.5 Техническое обслуживание грузовых вагонов при подготовке их к перевозкам

3. Технические требования к узлам и деталям вагонов в эксплуатации

- толщина гребня более 33 мм или менее 25 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня;

- в межгосударственном сообщении для грузовых вагонов толщина гребня более 33 мм или менее 24 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня;

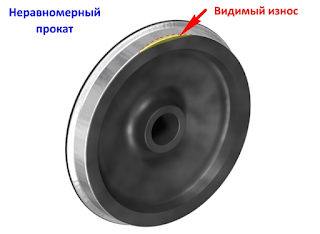

- прокат по кругу катания у колесных пар вагонов рефрижераторного парка и грузовых вагонов более 9 мм;

- неравномерный прокат по кругу катания (при обнаружении) у грузовых вагонов 2 мм и более.

Таблица 3.1.

| наименование контролируемых величин износов элементов колесной пары | размеры дефектов, мм |

| 1 | 2 |

| 1.равномерный прокат колесных пар при скоростях не более: |

3.3 Буксовый узел

3.3.1 Запрещается постановка в поезд и следование в нем вагонов, у которых буксовый узел имеет хотя бы одну из следующих неисправностей:

►с подшипниками в корпусе буксы:

- oослабление болтового крепления смотровой или крепительной крышек буксы, вмятины смотровой крышки, выпуклости и протертости;

- oразрушение или трещины корпусов букс, крышек смотровых и крепительных;

- oвыброс смазки на диск и обод колеса, вызванный перегревом подшипников;

- oповышенный нагрев верхней части корпуса буксы.

После вскрытия крышек смотровых:

- oсдвиг корпуса буксы;

- oобрыв болтов М20 или срыв гайки М110 торцевого крепления подшипников на оси;

- oналичие воды в передней части корпуса буксы в свободном состоянии или в виде водяного льда;

Примечание — Браковка не производится:

1. При взвешенно-капельном состоянии воды (конденсат, роса) и наличии отдельных крупинок льда.

2. По следам коррозии на крышках корпуса буксы, крышках и кожухах уплотнений подшипников кассетного типа.

- выброс смазки в виде хлопьев с примесью металлических частиц в крышку смотровую или на кожух уплотнения подшипников кассетного типа, а также из-под шайбы защитной подшипника сдвоенного, располагающихся в корпусе буксы

Примечание — Не является браковочным признаком незначительное выделение смазки в виде равномерно распределенного валика на кожухе подшипника в зоне уплотнений, внутренней цилиндрической поверхности крышки крепительной, а также в виде отдельных капель, располагающихся в нижней части буксы (крышки крепительной). При обнаружении указанного выше выделения смазки из уплотнений подшипника в виде валика ее следует удалить чистой ветошью или обтирочным материалом.

Примечание — Не является браковочным признаком незначительное выделение смазки в виде равномерно распределенного валика на кожухе подшипника в зоне уплотнений. При обнаружении указанного выше выделения смазки из уплотнений подшипника в виде валика ее следует удалить чистой ветошью или обтирочным материалом.

- выброс смазки на обод колеса, вызванный перегревом подшипника;

- oповышенный нагрев верхней части адаптера.

3.3.2 Осмотрщик при движении пассажирских и грузовых вагонов, а также на стоянках по внешним признакам выявляет неисправные буксовые узлы, температура которых может и не отличаться от температуры исправных (температура определяется приборами бесконтактного обнаружения перегретых букс).

Порядок технического обслуживания колесной пары с буксовым узлом:

- проверить состояние колесной пары в соответствии с требованиями раздела 3.2 настоящей Инструкции;

- осмотреть корпус буксы, лабиринтное кольцо;

- проверить нагрев буксы и сравнить его с другими буксами этого же вагона;

- путем остукивания смотровой крышки ниже ее центра определить исправность торцового крепления.

Наиболее характерные внешние признаки неисправных буксовых узлов с подшипниками качения указаны в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Внешние признаки неисправных буксовых узлов

3.3.3 На выкаченные из-под вагона колесные пары с неисправными буксовыми узлами, обнаруженными визуально, по внешним признакам, на внутренней поверхности диска колеса необходимо четко нанести меловую надпись «По внешним признакам», а при обнаружении нагрева букс приборами КТСМ или другими приборами бесконтактного обнаружения перегретых букс, наносится надпись «Аварийная — КТСМ» или др. Результаты осмотра колесных пар с неисправными буксовыми узлами, забракованными работниками ПТО, доводятся до сведения осмотрщиков вагонов данного ПТО.

3.3.4 При осмотре и техническом обслуживании буксовых узлов колесных пар с коническими подшипниками кассетного типа выполняются следующие операции:

- при встрече состава поезда «с ходу» и при отправлении выявляются внешние признаки ненормальной работы буксовых узлов c коническими подшипниками, которые являются такими же, как и для буксовых узлов с цилиндрическими подшипниками (скрежет, пощелкивание, искрение, задымление, появление запаха и т.п.);

- при осмотре вагонов, во время стоянки поезда:

* у буксовых узлов с подшипниками кассетного типа в корпусе буксы, производится контроль ослабления болтов М20 крепления крепительной крышки, болтов М12 смотровой крышки; обрыв болтов М20 торцевого крепления подшипников определяется методом остукивания смотровой крышки.

* для подшипников кассетного типа с адаптером ослабление болтов М20 или М24 торцевого крепления определяется методом остукивания и визуальным осмотром.

3.3.6. Признаками неисправности буксового узла с подшипниками кассетного типа, требующими отцепки вагона, являются:

- заклинивание подшипника;

- разрушение, отколы и трещины адаптеров;

- смещение (перекос) адаптера относительно наружного кольца подшипника или боковой рамы тележки;

- трещины и отколы наружных колец подшипников;

- сдвиг подшипника вдоль шейки оси колесной пары;

- обрыв болтов М20 или М24 торцевого крепления подшипников на оси;

- повреждение кожухов встроенных уплотнений подшипников;

- нагрев подшипника свыше 80° С без учета температуры окружающего воздуха по показаниям распечатки АРМ ЛПК или АРМ ЦПК системы АСК ПС при наличии на маршруте следования вагона аппаратуры КТСМ-02 и КТСМ-03;

При наличии на маршруте следования вагона аппаратуры КТСМ-02 (и КТСМ-03) данные о температуре подшипника берутся только из распечатки АРМ ЛПК или АРМ ЦПК системы АСК ПС без использования бесконтактных термометров.

- нагрев верхней части адаптера свыше 70° С без учета температуры окружающего воздуха, определяемого бесконтактным измерителем температуры при наличии на маршруте следования вагона аппаратуры КТСМ-01 и более ранних аналогов для подтверждения показаний данной аппаратуры;

Подтверждение показаний, полученных от КТСМ-01 (и более ранних аналогов), по нагреву буксовых узлов кассетного типа допускается производить с помощью бесконтактных измерителей температуры в соответствии с п. 3.3.7 настоящей Инструкции.

Примечание:

1. При отсутствии перегрева подшипника особое внимание обращается на состояние подшипника и его уплотнений, при наличии дефектов подшипник бракуют.

2. Не является браковочным признаком выделение смазки в виде равномерно распределенного валика на кожухе уплотнения подшипника. При выделении смазки в виде валика ее удаляют ветошью, подшипник используют. При наличии дефектов уплотнения подшипник бракуют.

Запрещается эксплуатировать под одним вагоном колесные пары, имеющие буксовые узлы с подшипниками кассетного типа и стандартными цилиндрическими подшипниками.

3.3.7 Порядок измерения температуры корпуса буксы или адаптера с помощью бесконтактных измерителей температуры. Порядок применяется для:

- определения температуры нагрева верхней части корпуса буксы с подшипниками роликовыми цилиндрическими и сдвоенными;

- подтверждения показаний, полученных от КТСМ-01 (и более ранних аналогов), по нагреву буксовых узлов кассетного типа.

Температура корпуса буксы или адаптера может определяться с помощью бесконтактных измерителей температуры, согласованных с железнодорожными администрациями или владельцами инфраструктуры в установленном порядке железнодорожными администрациями.

Измеренная с помощью бесконтактных измерителей температура нагрева верхней части корпуса буксы с подшипниками роликовыми цилиндрическими и сдвоенными не должна превышать 60°С, а корпуса буксы или адаптера с подшипниками кассетного типа не должна превышать 70°С без учета температуры окружающего воздуха.

Измерения производят в соответствии с методическими указаниями о порядке применения бесконтактного измерителя температуры. Луч измерительного прибора должен быть направлен в зону между верхними опорными приливами корпуса буксы или адаптера, а за температуру окружающего воздуха должна приниматься температура боковой рамы тележки, измеренная в зоне над рессорным подвешиванием. Все измерения температур корпусов букс или адаптеров и боковых рам тележек должны производиться при значении излучательной способности бесконтактного измерителя температуры s = 0,95 и с расстояния от измеряемых объектов не более одного метра.

Примеры расчета температур:

- а) при положительной температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы или адаптера составляет 81°С (91°С), температура воздуха плюс 20°С, рабочий нагрев при этом составит 81°С — 20°С = 61°С (91°С — 20°С = 71°С), что является браковочным признаком;

- б) при нулевой температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы или адаптера составляет 61°С (71°С), температура воздуха 0°С, рабочий нагрев при этом составит 61°С — (0°С) = 61°С (71°С — (0°С) = 71°С), что является браковочным признаком;

- в) при отрицательной температуре окружающего воздуха температура нагрева буксового узла рассчитывается следующим образом, например, измеренная температура корпуса буксы или адаптера составляет 41°С (51°С), температура воздуха минус 20°С, рабочий нагрев при этом составит 41°С — (-20°С) = 61°С (51°С — (-20°С) = 71°С), что является браковочным признаком.

Источник