Коленчатый вал: как будем ремонтировать? ч. 1

К сожалению, подобная практика «разделения труда» часто приводит к плачевному результату. Моторист, не проверив все должным образом, отдает на шлифовку коленвал, который не требует ремонта или, напротив, поврежден так, что уже не может быть качественно отремонтирован. Шлифовщик тоже «не отстает» от моториста и делает, как просят, главное, побыстрее. Далее коленвал «попадает» в двигатель практически без проверки, да и зачем проверять — моторист считает это обязанностью шлифовщика. А то, что после ремонта вал может иметь дефекты (биение, эллипсность и конусность шеек, дисбаланс), вроде и не волнует никого. Хотя нет, волнует — владелец автомобиля тысяч через . надцать пробега вспомнит моториста недобрым словом. А с того «как с гуся вода» — мол, все было сделано правильно, просто запчасти плохие подсунули.

Такая вот невеселая, но вполне типичная история. Конечно, и мотористы, и шлифовщики бывают разные. Чтобы избежать ошибок, и сделают все как надо, и проверят вал тщательно — известный принцип «доверяй, но проверяй» в таком случае работает как нельзя лучше.

А что и как надо проверять? Ответить на этот вопрос можно только обладая знанием технологии ремонта вала. Которая, в свою очередь, начинается именно с контроля.

С чего начать?

Проверка коленчатого вала перед его ремонтом несколько отличается от той, которую проводят при дефектовке или сборке двигателя. Конечно, и в том, и в другом случае проверяется геометрия вала, но в нашем случае от результатов проверки зависит выбор технологии ремонта.

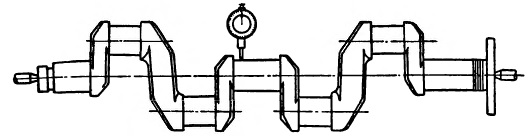

Для проверки вал устанавливается на призмы крайними коренными шейками, а у средних с помощью стойки с индикатором измеряется биение. Проверяется также биение хвостовика и поверхностей сальников. Далее проводят тщательное измерение диаметров коренных и шатунных шеек. При этом обращают внимание на износ средней и крайних коренных шеек (он может быть повышен), а также на эллипсность шатунных шеек. Последнее измерение выполняют в нескольких плоскостях — при наличии эллипсности минимальный размер шейки обычно получается в направлении, сдвинутом на 20-40 о против вращения от плоскости, проходящей через радиус кривошипа. После этих измерений картина несколько проясняется.

Дальнейшие действия лучше проиллюстрировать на примере. Стало общепринятым, что шлифовать вал можно только в случае, если биение средних шеек относительно крайних не превышает 0,1 мм. Точнее, шлифовать-то можно и при большем биении, но тогда неизбежно возникновение дисбаланса, который после ремонта будет необходимо устранить. К сожалению, пока в отечественной ремонтной практике хорошо освоена лишь балансировка валов 4-цилиндровых рядных и оппозитных двигателей, а также рядных 6-цилиндровых и V-образных 12-цилиндровых. Остальные типы валов — 2-, 3- и 5-цилиндровых рядных двигателей, а также большинство 6- и 8-цилиндровых V-образных отбалансировать весьма и весьма проблематично. Поэтому при биении коренных шеек свыше 0,1 мм перед шлифовкой целесообразно вал править.

Если вал уже подвергался шлифовке, не исключено, что хвостовик и поверхности сальников несоосны коренным шейкам. Известны случаи, когда недобросовестные шлифовщики умудрялись так изуродовать вал, что биение на этих поверхностях становилось раз в десять (!) больше допустимого — более 0,1-0,15 мм. Если добавить сюда износ коренных шеек, а также их возможное взаимное биение, то при исправлении подобной «халтуры» вал, скорее всего, «не выйдет» в следующий ремонтный размер шеек. Тогда, прежде чем шлифовать, следует уточнить наличие вкладышей необходимого ремонтного размера. Кстати, такое уточнение необходимо для многих двигателей иномарок — ситуация, когда после шлифовки коленвала искомые вкладыши будут найдены лишь на бумаге каталога, не редкость.

Однако самая большая неприятность — это когда ремонтировать уже «нечего» — износ шеек превысил максимальное ремонтное уменьшение. Такой вал обычно выбраковывают, в крайнем случае восстанавливают шейки наваркой или наплавкой.

Валы с перегретыми после разрушения подшипников шейками желательно проверить на отсутствие трещин. Такая проверка обычно выполняется с помощью специальной установки — магнитного дефектоскопа. Глубокие трещины, уходящие в тело вала, — основание для выбраковки. Иногда такие трещины видны и невооруженным глазом.

Перед установкой вала в станке необходима еще одна проверка. Вал ставят в центрах и измеряют биение хвостовика и поверхности заднего сальника. Если биение превышает 0,01-0,02 мм, необходимо править центровые фаски вала, иначе шлифовать коренные шейки будет невозможно.

Существует несколько способов правки фасок — шабрением, притиркой и протачиванием.

Первый способ прост, но неудачен, т.к. из-за неправильной геометрии фаски качество шлифовки вала будет снижено (может появиться эллипсность коренных шеек). Второй способ точен, но слишком трудоемок — в токарном станке фаска притирается с помощью абразивной пасты к коническому притиру. Наилучшие результаты дает протачивание вала в токарном станке с использованием люнета.

Отметим, что если на большинстве европейских и японских валов «кривые» центровые фаски — редкость, то у американских встречаются довольно часто, причем некоторые валы даже не имеют фасок. Из отечественных двигателей отличаются «волговские» валы — при ремонте правка их центровых фасок оказывается обязательной.

И, наконец, последняя подготовительная операция — удаление заглушек и промывка внутренних каналов. Последняя операция обязательна — во внутренних каналах около заглушек скапливается значительное количество грязи. Стоит только пренебречь промывкой, как грязь обязательно испортит самую качественную шлифовку вала, и весь ремонт двигателя пойдет насмарку.

Итак, подготовка к работе завершена. Тем не менее, приступать к шлифовке еще рано, надо проверить шлифовальный станок.

Какой станок лучше?

Для шлифования коленчатых валов применяются специализированные шлифовальные станки с приспособлениями, позволяющими сместить ось коренных шеек относительно оси вращения вала в станке. Это необходимо для шлифования шатунных шеек.

Как показывает практика, результат ремонта вала во многом зависит не от модели шлифовального станка, а от его состояния. Поскольку дефекты станка, ошибки, небрежности и неточности при его наладке делают невозможным качественный ремонт вала. За примерами далеко ходить не надо.

Один из самых распространенных дефектов шлифовки — дробление, при котором поверхность шейки приобретает характерный «многогранный» вид. Причина этого дефекта обычно заключается в плохой подготовке шлифовального круга, когда его биение становится больше 3-4 мкм. К таким же последствиям может привести недостаточное натяжение ремней привода планшайбы передней бабки станка.

Еще один весьма распространенный дефект — несоосность центров передней и задней бабки. Это нетрудно проверить с помощью шлифованного стержня (скалки), установленного в центрах, и стойки с индикатором. Несоосность центров приводит к неправильной обкатке центровых фасок и эллипсности шеек вала, а если она обнаружена, то причина может быть, к примеру, в износе направляющих стола станка. Тогда ремонтировать надо не вал, а станок.

Очень важное значение имеет соосность патронов станка. Допустимое значение несоосности не должно превышать 0,04-0,05 мм на длине вала. Этот параметр обеспечивает параллельность осей шатунных и коренных шеек. Отметим, что он определяется состоянием станка, а измерить непараллельность шеек непосредственно на коленчатом валу невозможно.

При несоосности патронов вал, зажатый в них, вращается по очень сложной траектории, в результате чего шатунные шейки, расположенные попарно, после шлифовки оказываются на разных радиусах и сдвинутыми по окружности. Очевидно, двигатель с таким валом уже никогда не сможет работать ровно.

Непараллельность шеек проявляется при дальнейшей эксплуатации ускоренным износом шатунных вкладышей, особенно у их краев. А поскольку контролю этот параметр не поддается, то соосность патронов станка — вопрос доверия к шлифовщику.

Несоосность патронов нетрудно устранить протачиванием их кулачков в токарном станке при базировании по наружному диаметру патрона. Правда, иногда несоосность возникает из-за дефекта планшайбы передней или задней бабки. Но так или иначе, указанные дефекты должны быть устранены, иначе качество шлифовки вала будет резко снижено.

При наладке станка обязательно проверяется конусность шеек (не более 1-2 мкм). Этот параметр регулируется с помощью специальной конусной линейки станка и особенно важен при шлифовке валов с широкими шейками.

И, наконец, жесткость закрепления вала в станке: люфты в различных соединениях станка легко могут привести к дроблению или эллипсности шеек.

Наш анализ возможных дефектов и их причин показывает, как важно для обеспечения качественной шлифовки содержать станок в исправном состоянии и периодически проверять его. А это совсем не просто. Но анализ оказался бы не полным, если не отметить роль самого шлифовщика. Какой бы замечательный, новый и точный ни был станок, квалификация шлифовщика имеет решающее значение. Особенно, когда речь идет о «ловле» микронных размеров, биений, отклонений формы и расположения поверхностей. Более того, квалифицированный мастер «чувствует металл», видит, как ведет себя вал при шлифовке и при малейшем отклонении от нормы обязательно лишний раз проверит станок.

Итак, коленчатый вал проверен, станок налажен, можно шлифовать. Но о том, как это делается, читайте в наших будущих статьях.

Источник

Ремонт коленчатого вала

Основными дефектами коленчатого вала являются:

- прогиб;

- эллипсность и конусность коренных и шатунных шеек;

- царапины и выбоины на шейках;

- разработка отверстий под болты крепления маховика.

Рис. Проверка прогиба коленчатого вала.

Прогиб вала определяют индикатором в призмах, установленных на контрольной плите, или в центрах токарного станка. При этом штифт индикатора должен находиться не на середине шейки, а на ее конце, иначе эллипсность шейки даст искаженное представление о величине прогиба вала. Вал правят в холодном состоянии под прессом путем нажима на среднюю шейку через медную или латунную прокладку. Правка считается законченной, когда биение вала равно не более 0,03—0,05 мм.

Чтобы определить величину эллипсности и конусности, каждую шейку измеряют микрометром в трех местах: у галтелей и посредине в двух взаимно перпендикулярных плоскостях — по оси кривошипов и перпендикулярно им.

Размер, под который нужно шлифовать шейку, определяется наименьшим диаметром, полученным в результате измерения, с учетом установленных ремонтных размеров для данного вала. Для всех шатунных шеек, как и для всех коренных, устанавливается один ремонтный размер.

Шейки шлифуют на специальном круглошлифовальном станке. При отсутствии специального станка шлифование можно производить на токарном станке при помощи супортно-шлифовального приспособления. При шлифовании коренных шеек на токарном станке вал устанавливают в центрах станка.

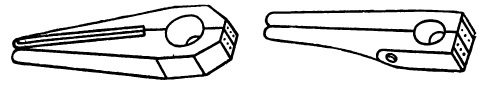

Рис. Установка вала в центросместителе:

1 — планшайба; 2 — противовесы; 3 и 4 — центросместители.

Для шлифования шатунных шеек коленчатый вал помещают в центросместителе, установленном на станке. При этом ось вращения будет проходить по оси крайних шатунных шеек. После обработки крайних шеек вал устанавливают в центросместителе таким образом, чтобы ось вращения проходила по оси средних шатунных шеек, и так попарно обрабатывают все шейки.

Рис. Жимки для полирования шеек коленчатого вала.

В процессе шлифования следует применять охлаждающую жидкость, состоящую из 500 г кальцинированнной соды и 12 л воды. Струю жидкости необходимо направлять в место соприкосновения камня с валом. После обработки шейки снова измеряют; допустимая эллипсность и конусность шеек 0,01—0,02 мм. После шлифования кромки отверстий масляных каналов на шейках вала затупляются и шейки полируют жимками, применяя абразивные пасты ГОИ. Пасту наносят на суконную или кожаную обшивку жимок, между которыми зажимается шейка вала. Вал при этом должен делать 40—50 об/мин.

Источник

Проектирование и расчет автомобиля

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

При ремонте коленчатых валов необходимо обеспечить следующие основные требования:

- Малое биение вспомогательных поверхностей (сальники, хвостовик, торцы) относительно коренных шеек (менее 0,02-0,03 мм)

- Минимальную эллипсность шеек (менее 0,005 мм)

- Галтели на краях шеек с радиусом не менее того, который был у нового вала.

- Параллельность осей шатунных и коренных шеек (не параллельность не более 0,1мм на 1 м).

- Уравновешенность коленчатого вала после ремонта.

- Одинаковый радиус кривошипа на всех шатунных шейках.

- Общую ось шатунных шеек, расположенных попарно(отсутствие скручивания вала).

- Восстановлен (до исходного размера) рабочий зазор

- Восстановлено взаимное расположение рабочих и вспомогательных поверхностей

- Восстановлено качество рабочих поверхностей

Первые шесть требований являются строго обязательными и определяют качество ремонта и ресурс коленчатого вала и всего двигателя в целом. Шестое и седьмое требования являются желательными, и их выполнение дополнительно обеспечивает плавность работы двигателя из-за равномерной работы всех цилиндров.

Основными способами ремонта валов являются:

- Шлифование опорных шеек в ремонтный (уменьшенный) размер — применяется для валов с равномерно изношенной поверхностью при наличии вкладышей (втулок) подшипников увеличенной толщины

- Правка с последующим шлифованием шеек в ремонтный размер для деформированных и изношенных валов

- Наплавка или наварка (возможно с небольшим предварительным занижением размера шейки) с последующей правкой и шлифованием в ремонтный размер — для сильно изношенных и деформированных валов

- Аналогичен пункту З но шлифование производится в прежний размер шеек используется для вспомогательных и распределительных валов, где применяются, в основном только втулки подшипников стандартного размера

- Аналогичен пункту З но шлифование производится в размер, больший стандартного — применяется, в основном, для распределительных валов, устанавливаемых в изношенные или увеличенные в ремонтный размер опоры в головке блока цилиндров

- Правка без шлифования применяется для неизношенных валов, имеющих большую остаточную деформацию

- Напыление износостойкого покрытия

- Гальваническое наращивание (отслаивание, хромирование, никелирование)

- Постановка дополнительных ремонтных деталей

Пренебрежение хотя бы одним из указанных способов ведет к ускоренному износу и выходу из строя ,как самого вала, так и сопряженных с ним деталей. Например, увеличенный зазор дает шум или стуки при работе, уменьшенный приводит к задирам, и заклиниванию, а также появлению различных дефектов коленчатого вала. Искривление оси опорных рабочих поверхностей вала увеличивает нагрузки. Из-за несоостности рабочих и вспомогательных поверхностей ускоряется износ элементов привода вала (цепи, ремни, натяжители) а также нарушается герметичность уплотнений вала. Низкое качество отремонтированной поверхности большая шероховатость и пониженная твердость, которые ускоряют износ и вала и сопряженных с ним деталей.

Сравнение методов восстановления коленчатых валов

Проведем сравнительный анализ существующих методов восстановления коленчатого вала их достоинство и недостатки. Определим, оптимальный и более целесообразный метод восстановления коленчатого вала. Рассмотрим достоинство, и недостатки способов восстановления, с помощью которых поверхность коленчатого вала восстанавливается до номинального размера. Например, напыление износостойкого покрытия имеет низкую прочность сцепления напыляемого слоя с основой. Но при применении этого способа не происходит изменение структуры материала детали, не возникает коробление, не снижается усталостная прочность. При восстановлении поверхности коленчатого вала способом наплавки изменяется структура материала, возникает коробление, снижается усталостная прочность, что не происходит при напылении. Преимуществом наплавки является возможность легировать и улучшать свойство исходного материала, получать требуемую величину наносимого слоя. Суть наплавки заключена в переносе металла проволоки на восстанавливаемую деталь при горении электрической дуги. При восстановлении валов могут быть использованы: дуговая и вибродуговая наплавка, а также наплавка под слоем флюса. Дуговая наплавка проводится порошковой проволокой, содержащей легирующие добавки, обеспечивающие с одной стороны, высокие механические свойства покрытия (твердость и прочность сцепления), а с другой — защиту металла окисления при сварке. Основным недостатком этого способа является сильный нагрев и деформация вала. В то же время-это один из самых простых способов наплавки. Наплавка под слоем флюса значительно более сложная как по подготовке поверхности, так и по самой технологии наплавки. Слой флюса, образующийся на поверхности, препятствует окислению металла и выгоранию легирующих элементов, поэтому здесь можно применять, например, стальную высокоуглеродистую легированную проволоку, обеспечивающую высокие механические свойства покрытия. Однако сильный нагрев вала также является существенным недостатком данного способа, практически не позволяющим использовать его для валов двигателей легковых автомобилей. Устранить перегрев вала позволяет вибродуговая наплавка. В этом случае сварочное приспособление, подающее проволоку, имеет специальный механизм, создающий колебания сварочной проволоки. Перенос металла с проволоки на деталь осуществляется за счет чередования электрической дуги (нагрев) и короткого замыкания. Данный способ позволяет осуществить подачу охлаждающей жидкости в зону наплавки. Охлаждение существенно снижает температуру и деформацию вала.

Практика восстановления различных валов двигателей легковых автомобилей показывает, что чем тоньше вал, т.е. меньше диаметры его шеек, тем более строгие требования к его перегреву.

Способ гальванического наращивания коленчатого вала

Способ гальванического наращивания славится своей высокой стоимостью реактивов, высокими требованиями к чистоте восстанавливаемой поверхности, вредности условий труда и загрязнению окружающей среды, но имеет возможность получать покрытие с различными свойствами(пористые, износостойкие, декоративные).В отличии от гальванического наращивания способ постановки дополнительных ремонтных деталей отличается своей дешевизной. При применении этого способа возникает необходимость тонкой разметки, проворачивание и отслаивание привариваемой ленты, изготовление специальной оснастки. В отличии от вышеперечисленных способов, способ металлизация обеспечивает высокую твердость напыляемого слоя. Однако, применяя металлизацию, необходимо учитывать, что нанесенный слой не повышает прочности детали. По этому применять металлизацию для восстановления деталей с ослабленным сечением не следует. Кроме этого необходимо знать, что сцепляемость напыляемого слоя с основным металлом недостаточно. Немаловажную роль при восстановлении коленчатого вала играют методы упрочнения. Как известно методы упрочнения можно разделить на классы: 1- с образованием пленок на поверхности; 2 класс-с изменением химического состава поверхностного слоя; 3 класс-с изменением структуры поверхностного слоя; 4 класс-с изменением энергетического запаса поверхностного слоя; 5 класс-с изменением шероховатости поверхностного слоя; 6 класс-с изменением структуры по всему объему металла. При изготовлении коленчатых валов двигателей транспортной техники широко используются способы упрочнения 2, 3, 6 класса. Недостатками способа второго класса является длительность процесса, вредность производства, высокая температура, поводка изделий и энергоемкость. Недостатком третьего класса является высокая стоимость и большие габариты оборудования, энергоемкость, вредность производства, снижения усталостной прочности изделия. Недостатком шестого класса является энергоемкость ,вредность производства, поводка изделия. Далее рассмотрим более подробно способы восстановления коленчатых валов.

Источник