- В психиатрической больнице № 1 реконструируют корпус 1900 года постройки

- Каким станет физиотерапевтическое отделение

- Что отреставрируют

- Исторический корпус психиатрической больницы № 1 отреставрируют и отремонтируют

- Жизнь в психушке – это не кино: что скрывают стены учреждений Приморья

- Свежий воздух и гречневая каша только в мечтах пациентов психиатрических лечебных учреждений

- Почему российская психиатрия остается репрессивным институтом

- Как правительство планировало реформу интернатов

- Что увидел Европейский комитет по предотвращению пыток в российских ПНИ

- Почему диагноз «шизофрения» в России ставят подозрительно часто

- Как в Петербурге создали альтернативу детским и взрослым интернатам

В психиатрической больнице № 1 реконструируют корпус 1900 года постройки

Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта и реставрации одного из корпусов психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева, построенного в 1900 году.

«В здании предполагается размещение отделения физиотерапии с блоком ЛФК, предназначенного для пациентов, находящихся на лечении в отделениях психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева (с 1922 по 1994 год — имени П.П. Кащенко). Лечение в больнице проходят пациенты с различными заболеваниями: психическими расстройствами, патологиями, зависимостями и отклонениями различной степени», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В отделении будут лечить пневмонию, болезни органов кровообращения и эндокринной системы, а также другие заболевания.

Валерий Леонов подчеркнул важность модернизации столичной системы здравоохранения.

«Модернизация системы здравоохранения столицы — важная и во многом основополагающая деятельность не только для создания полноценной городской инфраструктуры, но и для развития науки. Столичные больницы и другие медицинские учреждения становятся региональными центрами компетенций и играют важнейшую роль в сохранении здоровья граждан», — добавил он.

Каким станет физиотерапевтическое отделение

В отремонтированном корпусе будут кабинеты врача-физиотерапевта и медсестры, помещения для УВЧ- и ТВЧ-терапии, ингаляций, гипокситерапии «Горный воздух», сухих углекислых ванн, массажа, магнитотерапии, электролечения, теплолечения и электросна с аппаратной и шлюзом при входе, а также блок водолечения и лечебной физкультуры. Ежедневно в отделении можно будет проводить 1510 процедур.

Отделение оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием. Его закупят по программе «Столичное здравоохранение».

В здании появится новая мебель.

Что отреставрируют

Проект предусматривает реставрацию фасадов здания и его ценных сохранившихся элементов. Специалисты восстановят кладочные швы и утраченные архитектурные детали с элементами кирпичного декора, а также обновят угловые белокаменные вставки венчающего карниза и отреставрируют парадное крыльцо главного входа с парапетом и декоративными деталями из профилированного кирпича. Эти работы проведут только после натурных и историко-архивных исследований.

Источник

Исторический корпус психиатрической больницы № 1 отреставрируют и отремонтируют

Жаркие дни: как пережить температурные рекорды

Москва удостоена премии «Призвание» за вклад в развитие медицины

В Москве павильоны «Здоровая Москва» работают исключительно на вакцинацию от COVID-19

Начался капитальный ремонт в клинико-диагностическом центре (КДЦ) психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

— Кирпичный двухэтажный корпус, в котором размещается клинико-диагностической центр, был построен в 1891–1894 годах и является охраняемым объектом культурного наследия, как и другие здания больницы. Проект реставрации и капитального ремонта предполагает сбережение всех исторических особенностей и деталей здания, включая архитектурно-художественное оформление фасадов, открытых балконов, оконных и дверных проемов, — рассказал он. — После ремонта корпус сможет принимать не менее 120 пациентов в смену.

В корпусе появится более 200 единиц новой медицинской техники, включая аппараты УЗИ, магнитно-резонансный томограф, электро- и эхокардиографы, электроэнцефалограф, эндоскопическое, хирургическое, офтальмологическое и другое оборудование.

После ремонта на первом этаже здания будут работать кабинеты врачей-специалистов, процедурные, манипуляционные и перевязочные. На этом же этаже расположатся кабинеты ЭКГ, УЗИ и МРТ, многофункциональный кабинет для приема маломобильных групп населения, прививочный кабинет.

На втором этаже будут вести прием неврологи, стоматологи, терапевты, фтизиатр, офтальмолог, эндокринолог, инфекционист. Там же разместят кабинет унифицированного приема, процедурную рентгенодиагностики на один дентальный аппарат, кабинеты УЗИ, ЭХО КГ, ЭЭГ, доплерографии, холтеровского мониторирования.

Также на втором этаже расположатся административные и кабинеты хозяйственного назначения.

На всех этажах оборудуют зоны комфортного пребывания, административные, хозяйственные и служебно-бытовые помещения.

Завершение реставрации и капитального ремонта запланировано на четвертый квартал 2021 года.

Принимайте участие в мероприятиях, событиях и акциях.

Источник

Жизнь в психушке – это не кино: что скрывают стены учреждений Приморья

Свежий воздух и гречневая каша только в мечтах пациентов психиатрических лечебных учреждений

Плохое питание, отсутствие специального оборудования для инвалидов, приватности в туалетах и душевых, скученность и духота в палатах, эти, а также другие нарушения зафиксировали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) во время обследований психиатрических лечебных и одного экспертного учреждения Приморского края. В рейдах участвовал корреспондент РИА VladNews Сергей Кожин.

Попасть в «дурку» просто. Выйти – почти нереально

Сегодня в Приморье работают четыре психиатрических больницы: во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, селе Заречное Уссурийского района. В Лесозаводске функционирует филиал Спасской психбольницы, в Находке — филиал ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница». Для граждан, далеких от здравоохранения, правоохранительной или судебной системы, эти учреждения, а также все, что с ними связано, — «терра инкогнито». У обывателей психиатрические больницы чаще всего ассоциируются с кадрами из знаменитой кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница», где главный герой фильма Шурик попадает в «психушку» после чрезмерного употребления алкоголя.

Камера оператора показывает зрителям главного врача и медперсонал в белоснежных халатах просторный, светлый, почти стерильный коридор психбольницы, а также уютный дворик для прогулок. В реальности коридоры, палаты, душевые и санузлы в психиатрических учреждениях Приморья далеки от киношных, как и условия содержания пациентов. А мест для отдыха под открытым небом во многих психиатрических стационарах и вовсе нет.

Кроме того, в психбольницах и экспертных учреждениях содержатся не только алкоголики или душевнобольные пациенты, но также призывники, направленные на обследование медицинскими комиссиями военкоматов. Или подследственные, «откомандированные» по решению суда для установления их вменяемости в момент совершения тяжкого преступления. Например, убийства или изнасилования.

При этом, по словам координатора ОНК по Приморскому краю Владимира Найдина, люди, попавшие в психушку по решению суда, могут находиться здесь годами. Их не информируют, когда закончится обследование. Как правило, суды не спешат выпускать пациентов, по их мнению, опасных для общества, даже для отбытия наказания в колонии. Хотя по всем признакам и по мнению медицины эти люди могут отвечать перед законом за свои злодеяния.

Туалеты за стеклом – это нормально?

Общая проблема, которая роднит все психиатрические больницы края, это крайняя стесненность помещений, в том числе рекреаций для отдыха и больничных палат. В большинстве учреждений на одного больного в палате приходится около 1,8-2 квадратных метра, при норме 5 м2 – на взрослого пациента и 7 м2 – на несовершеннолетнего. Из-за тесноты нет возможности поставить тумбочки рядом с кроватями. То есть, у больных, какие бы они не были, отсутствует личное пространство. В экспертном отделении находчивые пациенты сооружают табуреты из книг либо заменяют перевернутыми бочками для воды.

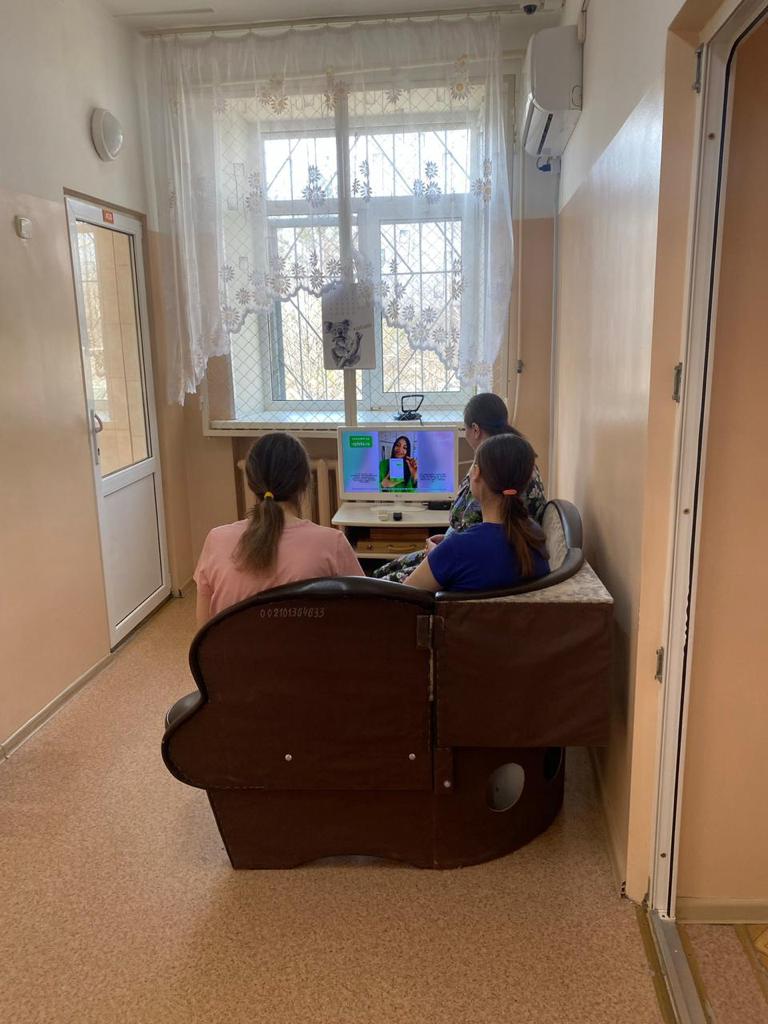

В психбольнице в посёлке Заречное у женщин нет уголка отдыха. Они вынуждены ютится в коридоре

Также практически во всех больницах нет отдельных помещений для бесед пациентов с адвокатами, сотрудниками госбюро, членами ОНК. Встречи происходят в ординаторских или в комнатах медсестер, зачастую, в присутствии посторонних. А куда медперсоналу деваться, если другого помещения нет.

Для нормальных людей эти нюансы наверняка покажутся дикостью, но во многих психиатрических больницах душевые и так называемые «бани», нуждаются в капитальном ремонте. Во многих душевых, комнатах для умывания и туалетах нет вспомогательных приспособлений для больных инвалидов 1 и 2 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это хорошо видно на фото.

И это называется приватный туалет в экспертном отделении в Уссурийске.

В большинстве туалетов и душевых комнатах нет приватности. Унитазы, чаши Генуя и душевые колонки либо не отделены друг от друга перегородками, либо в эти помещения нет входных дверей. В психбольнице в селе Заречное двери в туалет вообще стеклянные! То есть, помещение на четыре унитаза полностью просматривается из коридора. Персонал больницы уверяет, что так им удобнее следить за пациентами, чтобы их подопечные что-нибудь не сотворили, например, не наложили на себя руки или не порезали друг друга. Как говорится, им виднее.

Туалет за стеклом в психбольнице села Заречное

Но более всего поразил членов ОНК гендернонейтральный сортир в психиатрической больнице в городе Лесозаводске. Здесь мужчины и женщины справляют нужду, как в Швеции, в одном клозете, но в отдельных кабинках, за дверями в половину роста человека.

Из чего сделаны котлеты? Это загадка

В данной ситуации нет смысла обвинять медперсонал психиатрических лечебных учреждений в негуманности или бесчеловечности. Медики здесь ни при делах. Все здания ныне действующих в крае психбольниц и экспертного учреждения строились во времена СССР, когда существовали другие строительные требования и нормативы. Чтобы их привести в соответствие к современным стандартам, нужны большие средства, которых у министерства здравоохранения Приморья нет. И вряд ли когда будут. Изыскать бы на ремонт.

К примеру, часть пациентов переполненной психбольницы в Находке могли бы переселиться за 40 км, в поселок Южно-Морской, где в 5-этажной поликлинике есть пустующий этаж. Надо только его отремонтировать. Это мечта главного врача психиатрической больницы Валерия Грака. Но на ремонт нет денег. Поэтому психически больные вынуждены тесниться в палатах, как сельди в бочке.

Главный врач Находкинской психбольницы Валерий Грак (в центре) и члены ОНК Владимир Найдин (слева) и Денни Дженжера

В психиатрической больнице в Дальнегорске тоже не разгуляешься, ни в тесном коридоре, ни на улице, куда больных не пускают из-за пандемии COVID-19. Но, по словам медперсонала, это временные трудности, до той поры, когда закончится пандемия. После чего пациенты вернутся в свои родные пенаты, в отдельно стоящее здание, откуда их выселили для организации «ковидного» госпиталя. Зато здесь в холле есть большой телевизор, о чем некотрые психбольницы могут только мечтать.

В Дальнегорске основная проблема – плохое питание больных. Как рассказала корреспонденту РИА VladNews заведующая психиатрическим отделением Валерия Крашенинникова, в больнице нет кухни. Питание поставляет по контракту ИП Роговая, кафе «Бриз». Подрядчик, в основном, привозит полуфабрикаты, например, котлеты. Из какого фарша они сделаны, и что в них добавлено, поставщик не сообщает. Кусковое мясо и курицу здесь давно не видели. Гречка и рис в меню больных появляются только по большим праздникам.

— Раньше у нас был другой подрядчик ИП Луцук. Он привозил мясо, курицу, яйцо, масло и сыр на завтрак. Сейчас этого нет. Мы уже предъявляли претензии ИП Роговой, но она не реагирует. А других подрядчиков, кто бы работал с больницами, в городе нет. Если мы от нее откажемся, то кто тогда будет кормить наших больных, — сетует Валерия Алексеевна.

В завершении репортажа, необходимо сделать акцент на экспертном отделении в городе Уссурийске, где стены расписаны запрещенной в России символикой АУЕ. И персонал не обращает на это внимание. По словам здешних пациентов, у них нет возможности купить сигареты и продукты, чтобы дополнить скудное меню, кроме того, сообщить родным свое место нахождение. А вы как хотели? Психбольница и экспертное учреждение – это не санаторий.

Источник

Почему российская психиатрия остается репрессивным институтом

С конца XX века психиатрические службы в развитых странах реформируются, превращаясь из системы подавления в систему помощи. Почему российская психиатрия остается репрессивным институтом и какие ей нужны реформы, спецкорреспонденту “Ъ” Ольге Алленовой рассказала соучредитель и исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова .

«Один из ключевых моментов терапии — выработать у человека установку на лечение»

— Правда ли, что в последние годы число людей с психическими заболеваниями в России растет?

— Процент тяжелых психических расстройств во все времена и во всех обществах более или менее постоянен: примерно 2,5% людей от популяции. А вот статистика по пограничным психическим расстройствам зависит от ситуации в обществе, от политических, экономических, социальных условий жизни, и в этой части в последние годы действительно количество заболеваний растет: по некоторым данным, в настоящее время до 25–30% российских граждан нуждаются в помощи психиатра.

— При этом в Москве сократилось количество психиатрических больниц. Почему это произошло?

— Реформу психиатрической службы в Москве проводят железной рукой.

Звучит это все очень гуманно, красиво: акцент на внебольничные формы помощи. В Москве резко уменьшилось количество психиатрических больниц: сейчас их фактически осталось 3 вместо 17 (некоторые были закрыты, некоторые объединены, некоторые перепрофилированы в психоневрологические интернаты), кроме того, сократилось время пребывания пациентов в стационаре до 30 дней (до реформы пребывание пациента в психиатрическом стационаре могло длиться до трех-четырех месяцев.— “Ъ” ). Это все было закреплено в московской концепции психиатрической реформы — идея была в том, чтобы держать пациента в стационаре ровно то время, которое занимает острый период болезни, потому что острые формы можно лечить только в стационаре. А потом выписывать из больницы, переводить в дневной стационар — это такое место, куда человек должен ходить ежедневно, чтобы врачи могли его наблюдать, и получать там бесплатную терапию. Иногда там есть палата, где можно полежать, пациентов кормят, в целом бытовые условия неплохие. Ночевать люди уходят домой. Этот промежуточный этап может длиться еще 30–45 дней, а потом пациента передают на наблюдение в психоневрологический диспансер по месту жительства, куда он ходит по мере необходимости: раз в неделю, раз в месяц. Если человек находится под наблюдением диспансера, то врач должен его видеть по крайней мере один раз в год. Люди с психическими заболеваниями и должны быть под присмотром, чтобы не допускать каких-то экстренных состояний, когда человек может навредить себе или кому-то. В целом это хорошая идея, гуманная — не держать людей месяцами в больницах, потому что наши больницы всегда были переполнены, пациенты жаловались, что долго не выписывают, и это вело к дополнительной инвалидизации, потому что люди отучались жить обычной жизнью, привыкали к тому, что они на полном обеспечении в больнице и ничего не надо делать. Люди выпадали из жизни.

Вот эта знаменитая фраза, что «человека превращают в овощ», в значительной мере была обусловлена организацией длительного пребывания в больнице.

Поэтому реформа, несомненно, была нужна. Но во что это вылилось в Москве? Месяца в стационаре для многих пациентов достаточно, чтобы снять острое состояние, но этого срока мало, чтобы выработать у человека установку на лечение. А это чрезвычайно важно, потому что у больного должно появиться критическое отношение к своему состоянию. Мы знаем, что люди часто не считают себя больными, не понимают, что надо лечиться. Если же человеку удается найти контакт с врачом, если он понимает, что лекарства ему помогают, он начинает с критикой относится к тому, что с ним произошло. Он осознает, что был в опасности. Вот это один из ключевых моментов терапии — выработать у человека установку на лечение. И обычно за один месяц достичь этого не удается: на это требуется не менее двух месяцев.

— Во многих западных странах в больницы тоже госпитализируют редко и ненадолго, зато там хорошо развита амбулаторная психиатрическая помощь, в том числе выездные психиатрические бригады, которые постоянно инспектируют пациентов на дому и не в больницу забирают, а просто постоянно оказывают им необходимую помощь.

— У нас есть в Москве бригады так называемой неотложной помощи. Но они приезжают по вызову человека, если человеку плохо, если он не может дойти за помощью.

Но это отличается от стационара на дому, о котором вы говорите. У нас в некоторых регионах раньше была такая служба: бригады психиатрической неотложной помощи объезжали пациентов, которые недавно выписались из больниц. Это решало проблемы тех людей, которые не могли по разным причинам дойти до диспансера. И сейчас это было бы неплохо организовать. Но все упирается в разные бюрократические барьеры.

Наш закон о психиатрической помощи, который в целом очень хорош, обязывает оказывать психиатрическую помощь только при добровольном согласии или как недобровольная мера через суд. А вот если человек выписался из больницы и не хочет вас видеть, и к врачу не ходит, то вы к нему прийти не сможете.

Эта проблема давно у нас обсуждается — нужно положение о работе психоневрологических диспансеров, об оказании амбулаторной помощи. У нас его нет. Закон о психиатрической помощи фактически регламентирует только такие недобровольные меры, которые связаны с лишением человека свободы, например принудительное помещение в стационар. А если человек дома, то его никто не лишает свободы. Вот тут у нас провал. Диспансерное наблюдение устанавливается вроде как независимо от желания человека: если врачебная комиссия считает, что за ним нужно наблюдать, то его ставят на диспансерное наблюдение. А дальше у врачей нет никаких механизмов для осуществления этого диспансерного наблюдения. Это нигде не закреплено, хотя мы все время говорим, что такой регламент давно должен был в законодательстве появиться.

Как правительство планировало реформу интернатов

Как оказывать помощь в амбулаторных условиях, если человек не хочет помощи? Может ли в каких-то случаях врач принять меры недобровольно? Например, заставить человека открыть ему дверь и осмотреть его? Пока в законе нет ответов. Сейчас врач может вызвать полицию, чтобы та взломала дверь, только в одном случае: если человек представляет опасность для себя или других и его необходимо срочно везти в стационар. Но амбулаторно организовать помощь, которая многим нужна, мы не можем. Хорошо, когда есть родственники, которые следят, принимает ли человек лекарства, ведут с ним беседы о его состоянии и безопасности. А если таких людей рядом нет? Эта проблема не решена.

«В Москве повторная госпитализация для пациента — это катастрофа»

— Вы считаете, что срок госпитализации должен определяться более индивидуально и не ограничиваться конкретным сроком?

— Да, как и в целом вся система психиатрической помощи должна быть ориентирована на пациента, а не на бумажки. Разумеется, говоря о двух месяцах лечения, я не имею в виду всех пациентов. Есть люди, которые исходно понимают, что они больны — с ними нет проблем, они и находясь дома ходят к врачу и принимают лекарства. Я говорю о тех пациентах, у которых нет критического отношения к своему состоянию — это тяжелые пациенты, и для многих таких пациентов один месяц терапии мало.

— При каких заболеваниях возможно отсутствие критического отношения к своему состоянию?

— При шизофрении, например, при разных органических расстройствах, аффективных расстройствах, когда у человека то стремительные подъемы, то спады настроения. Поэтому значительному количеству пациентов надо бы находиться на лечении подольше. Казалось бы, с этой задачей мог справиться дневной стационар, но мы сталкиваемся с тем, что люди туда не ходят. В маленьком городе, где все близко, наверное, проще организовать лечение в дневном стационаре, но в условиях большого города, например Москвы, лечение связано с дорогой, с каким-то особым режимом. Например, человеку надо приехать к десяти часам в дневной стационар, для этого ему надо встать в восемь, на трех видах транспорта добираться, а у него еще не прошли все расстройства: ему кажется, что на него не так смотрят в транспорте и на улице, или у него астеническое состояние, он на лекарствах, ему физически трудно проделать такой большой путь. Значительная часть пациентов вскоре после выписки из больницы перестает ходить в дневной стационар, бросает пить все лекарства, и это ведет к тому, что через какое-то время у них возникает очередное обострение. То есть все усилия, потраченные на стабилизацию пациента, оказываются бессмысленными из-за того, что его выписали раньше, чем следовало.

— А повторная госпитализация — это уже хроническое состояние?

— Да, в Москве повторная госпитализация для пациента — это катастрофа. Если человек поступает в психиатрическую больницу более двух раз в год, это для московской психиатрической службы уже является основанием признать его хронически больным и перевести в специальную больницу №14. Она считается больницей паллиативной помощи, но фактически это такой коллектор, где собираются пациенты, которых признают недееспособными и потом переводят в психоневрологический интернат.

Эта больница сама, часто не сообщая родственникам или даже вопреки желанию родственников, подает заявления в суд о признании гражданина недееспособным. Вот в 2018 году эта больница подала 585 таких заявлений.

У нас никогда такого не было. Наши психиатрические учреждения подавали в суд такие заявления только в особых случаях — когда у человека вообще никого нет или надо его выписать, а некуда. Во всех остальных случаях больница никогда не инициировала такие иски. Потому что это дело родственников: они лучше знают, могут они со своим больным членом семьи общаться, могут они его содержать дома или не могут, нужно ли его обезопасить от каких-то возможных сделок. А сейчас это делают психиатрические учреждения.

— Психиатрия из помогающей сферы превращается снова в репрессивную.

Что увидел Европейский комитет по предотвращению пыток в российских ПНИ

— Причем в прошлом году Минздрав совместно с Минтрудом даже разработали специальный приказ о порядке взаимодействия медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, и стационарных организаций социального обслуживания (то есть ПНИ) с указаниями, как психиатрические учреждения должны выявлять пациентов, которых нужно признать недееспособными для последующего направления в ПНИ. Мы тогда возражали против этого приказа, писали письмо в Минздрав, и они окончательно не приняли его до сих пор, но есть опасение, что все-таки примут. Потому что мы видим тенденцию на перевод пациентов из больниц в интернаты, притом что российская психиатрия сегодня декларирует курс на деинституционализацию. Кстати, Европейский комитет по предупреждению пыток, который в 2018 году посещал Россию, в своем докладе специально написал, что такой перевод из больниц в интернаты не является деинституциализацией.

У нас в Москве была огромная психиатрическая больница №15 более чем на 1 тыс. коек, с детским отделением — ее закрыли, перепрофилировали в интернат. Сейчас это ПНИ №34 на 750 коек, там ужасные условия, потому что из больничных палат сделали жилые помещения. Когда мы возмущались, нам сказали: «Этот интернат уже заполнен, не волнуйтесь, в Москве все равно очередь». А возмущаемся мы, потому что пациентов выводят из сферы психиатрической службы в соцзащиту. В ПНИ содержать людей дешевле, чем в больнице. Если человек живет в ПНИ, он, конечно, реже попадает в больницу, потому что он находится на круглосуточной постоянной терапии часто независимо от его собственного желания. В ПНИ эти люди и правда как «овощи», их держат в таком заторможенном состоянии пожизненно — и никаких обострений, никаких конфликтов, желаний пойти куда-то и что-то требовать, отстаивать свои права.

«Все упирается в суды»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Получается, что реформу психиатрической службы проводят для того, чтобы тратить меньше денег?

— Та система психиатрической помощи, которая существует сейчас в Москве, действительно обходится городу дешевле. Но это не реформа психиатрической службы — это псевдореформа: пациенты, которые госпитализируются не чаще одного раза в год, могут лечиться амбулаторно, а для всех остальных есть ПНИ — место социальной изоляции.

— Даже если семья этого пациента не хочет отдавать его в ПНИ?

— Да, и это для нас самое ужасное. Мы можем понять ситуации, когда в семье конфликты из-за больного родственника и она хочет поместить его в учреждение социальной защиты. Мы, конечно, всегда против того, чтобы людей признавали недееспособными, мы против помещения в интернаты, потому что сопровождаемое проживание лучше, терапевтичнее, гуманнее. Но пока сопровождаемого проживания у нас в стране нет, мы вообще не протестуем против ПНИ: мы понимаем, что без них пока никуда не деться и каким-то людям они нужны, какие-то семьи нуждаются в их услугах.

Но у нас масса жалоб от семей на необоснованное помещение в интернат! Это делается вопреки желанию родственников.

У нас есть письмо от мамы, которая хотела взять опекунство над своим взрослым сыном, чтобы он жил с ней дома. Да, у него неблагоприятно протекает заболевание, трудно подобрать терапию, он часто попадает в больницу, но мама им занимается. Она о нем заботится, у них нормальные жилищные условия. А как помогает этой маме наша московская психиатрическая служба? Она посылает письмо в отдел опеки и попечительства, в котором сообщает, что вот такой-то человек не может проживать дома и нуждается в помещении в ПНИ. А почему, собственно, он не может жить дома? А потому что часто попадает в больницу. Это недопустимый подход — он противоречит самой сути психиатрической помощи.

К нам часто обращаются за помощью люди, которые пытаются добиться опекунства над родственниками, чтобы избежать их перемещения в ПНИ. Буквально на днях приходила такая интересная компания — пожилые люди, которые работали в одной государственной структуре, а теперь уже много лет продолжают поддерживать отношения друг с другом. Двое из этой компании сейчас живут в психоневрологических интернатах. Как раз один из этих живущих в ПНИ и приходил к нам в офис вместе со своими друзьями. Симпатичный такой, интеллигентный пожилой человек. Он жил один в большой квартире в Москве, родных нет, был признан недееспособным, его поместили в ПНИ помимо его желания. И вот эти его друзья опекают его, а один из них пытается оформить опекунство над товарищем — он и добился, чтобы его на десять дней отпустили к нему в гости.

Почему диагноз «шизофрения» в России ставят подозрительно часто

Мы сейчас только начинаем заниматься его делом, но могу сказать, что при первом общении я не увидела никаких признаков серьезного психического нездоровья у этого человека.

— Его лишили дееспособности из-за квартиры?

— Квартира за ним все еще числится, и по закону ни психиатрическая служба, ни дирекция интерната ничего не могут с ней сделать — разве что управлять имуществом этого человека, сдавать жилье в аренду. Пока они его не сдают, никаких криминальных действий в отношении жилья этого человека не было. Но тем не менее его насильно увезли в больницу, а потом в интернат.

С его слов, в доме его затеяли капитальный ремонт, а у него сильные головные боли после давней автомобильной аварии и он жаловался в управу на шум. Вызвали полицию, взломали его дверь, а бригада психиатрической помощи увезла его в 1-ю Алексеевскую больницу. Возможно, у него был в тот момент острый психоз, но он до этого момента никогда не лежал в психиатрическом стационаре. Через месяц лечения его перевели в 14-ю больницу, которая и подала заявление в суд о признании его недееспособным. Причем экспертизу проводила та же Алексеевская больница, где он лечился. А 14-я больница — это филиал Алексеевской. То есть круг замкнулся.

Его друзья ходили в 14-ю больницу, просили сообщить им, когда будет судебное заседание: они хотели выступить свидетелями, рассказать, как он себя ведет в жизни — но нет, их не оповестили, по закону они ему никто, а на его желания все наплевали.

И вот человеку за 70, и он теперь живет в ПНИ. И к нему там обращаются на «ты». Хотя в ПНИ сразу поняли, что этот человек не их контингент: он их тормошит, бьется за свои права. Он подал иск на возвращение дееспособности, но суд ему отказал, ссылаясь на экспертизу.

— Для судов психиатрическая экспертиза — это вообще истина в последней инстанции.

— Если в 1990-х — в начале 2000-х нам очень часто удавалось оспаривать экспертные заключения, добиваться назначения повторных экспертиз и суды даже включали нас в состав экспертных комиссий, то в последние годы такая практика совершенно исчезла.

Стандартная формулировка судов: «У нас нет оснований не доверять государственным экспертам».

— Как-то можно это изменить? Может быть, следует какой-то форум собрать и пригласить судейское сообщество?

— У нас был совместный проект с уполномоченным по правам человека РФ, в рамках которого предполагалась как раз встреча с судейским сообществом, обсуждение вопроса об освобождении людей из мест заключения в связи с тяжелой болезнью. Для такой выписки нужно было получить заключение медиков, подтверждающее, что заболевание заключенного тяжелое, неизлечимое. И сначала эти медицинские комиссии крайне редко давали такие заключения, но в результате сильного общественного давления ситуация изменилась. Сейчас медики в подавляющем большинстве случаев все-таки дают подобные заключения. Но все упирается в суды. А суды говорят: «Нет, а он не встал на путь исправления». Какой путь исправления, если человек вообще лежит пластом? Еще суды ссылаются в таких случаях на высокий процент рецидивов. Мы говорим: 90% тех, кого вы освободили, умирают в течение следующего месяца. А многие вообще не успевают получить решение суда — умирают. Какие рецидивы? В общем, мы тогда подготовили обращение в Верховный суд с просьбой провести какой-то семинар по этим вопросам, обращение подписал Владимир Лукин (уполномоченный по правам человека в РФ с 2006 по 2014 год. — “Ъ” ). Но Верховный суд нам отказал. В ответе было написано, что вынесенные судебные решения нельзя обсуждать просто так, их можно только оспорить в судебном порядке. Что касается прав человека, то, по мнению Верховного суда, наши судьи все это знают и такой семинар не представляет для них интереса.

«Судебная психиатрия получает монополию на психиатрию вообще»

— Мне кажется, что мы с вами говорим о том, что в основе системы психиатрической помощи должен быть человек — забота о его здоровье, его безопасности, помощь ему в лечении. Поэтому международные правозащитные организации указывают нам на необходимость децентрализации в сфере психиатрии. А у нас в стране в основе этой системы — стремление изолировать этого человека, избавить от него общество.

— Да, у нас, наоборот, идет централизация. Диспансеры прикрепили к больницам, больницы, вместо того чтобы разукрупнять, укрупняют, маленькие присоединяют к большим, создают большие комплексы. То же самое происходит в научной медицинской среде. Вот Центр имени Сербского недавно поглотил два института — Московский институт психиатрии, который считался центром либерализма и демократии, и Институт наркологии.

Как в Петербурге создали альтернативу детским и взрослым интернатам

Теперь все это называется Федеральный научный медицинский центр психиатрии и наркологии. Судебная психиатрия вообще исчезла из названия, хотя Центр Сербского в первую очередь занимался судебной психиатрией. Теперь это психиатрия и наркология. И сразу там стало все по-другому. Сменили директора в Институте психиатрии: пришел человек из Центра Сербского. Так что Центр Сербского имеет чрезвычайно большую власть, он очень много чем сейчас распоряжается.

— А чем плохо то, что Центр Сербского поглотил эти два института? Они не могут теперь самостоятельно вести какую-то научную работу?

— Никакую: ни клиническую, ни научную. Институт психиатрии — это одно из старейших учреждений в Москве: в апреле они отмечали свое 100-летие, там славные традиции, это действительно был центр научной мысли, и в какой-то мере он противостоял Центру Сербского.

— В научном. У них были другие подходы, больше разнообразия, всегда живая научная жизнь. А сейчас все под одну линию подвели. Мы недавно были у одного из старейших сотрудников института. Сейчас их всех заставляют ездить в Центр Сербского на ученые советы, на какие-то совещания, никому не нужные. Я у него увидела план очередного ученого совета — что-то вроде «Отчет об эффективности научной работы». Я спросила его, что это такое, он говорит: мы теперь каждый месяц должны составлять отчет об эффективности своей научной работы, каждый месяц.

А как можно за месяц определить эффективность научной работы? Какие показатели надо смотреть? Это же нонсенс!

Еще там ввели электронные карточки, чтобы проверять, когда сотрудник пришел, когда ушел. Вот один из показателей эффективности — это присутствовать на рабочем месте. Если пришел в 9, а ушел в 17, значит, эффективно работаешь. А пришел в 10, а ушел в 16:45 — уже неэффективно.

— Что послужило причиной для такого укрупнения?

— Это как с ПНИ. Всякое укрупнение удобно — это экономия средств. Они сократили в обоих присоединенных институтах администрацию, бухгалтерию, то есть стало дешевле. А то, что это мешает научному процессу и естественному развитию, никого не волнует.

— Центр имени Сербского всегда был более консервативным?

— Это всегда был институт судебной психиатрии, когда-то там вообще было полицейское учреждение, где только карательные действия и предпринимались. Потом там что-то немного изменилось, но все равно у них основная установка на судебную психиатрию. Это совсем другая специфика. Психиатры судебные и клинические часто не могут найти общий язык, потому что они находятся в принципиально разных системах взаимоотношений с пациентом. Для простого психиатра главное — это пациент и его интересы.

Он делает, чтобы ему было хорошо.

А для судебного психиатра это не пациент, а подэкспертный и главное — не его интересы, а интересы правосудия.

Он должен оценить, есть ли у человека психические расстройства и насколько они повлияли на его поведение в юридически значимой ситуации. У судебных психиатров нет установки блага пациента.

— Получается, что теперь такая установка — главная в российской психиатрии?

— Это не провозглашается, конечно, но фактически идет такая подмена. Судебная психиатрия получает монополию на психиатрию вообще.

— Укрупнение идет только в Москве? Или в регионах тоже?

— Везде происходит укрупнение — это такой тренд. Идет централизация. Хотя мы все время говорим: для нормального развития психиатрической службы нужна децентрализация. Нужны маленькие, более независимые больницы, чтобы их руководство имело возможность распоряжаться средствами и организовывать лечебный процесс по своему усмотрению.

— Я знаю, что в западной психиатрии упор делается на индивидуализацию пациента, то есть врач старается для каждого пациента подобрать особый путь, включая социальные меры, а у нас лечат просто таблетками по стандартам.

— Основная заповедь медицины — лечение не болезни, а больного. У каждого человека есть свои особенности, значит, лечить его нужно, учитывая его особенности. Поэтому индивидуализация в психиатрии очень важна. Но у нас сейчас во всем идет стандартизация, Минздрав постоянно занимается разработкой стандартов психиатрической помощи, порядков по оказанию психиатрической помощи, появляется огромное количество всяких рекомендаций — в них можно утонуть. На Западе, кстати, тоже все это делается, но в основном для того, чтобы предотвратить судебные иски. Там очень много исков от пациентов. Если неправильное лечение приводит к каким-то последствиям и это доказано, суд может лишить врача права практиковать. У нас суды в таких случаях чаще всего на стороне врачей. Но при этом у нас столько нормативных актов в сфере психиатрии, что это приводит только к лишней бюрократизации. Врач должен действовать в рамках определенного стандарта, он может назначить пациенту с таким-то заболеванием только то, что разрешено в стандарте. При этом у двух пациентов с шизофренией могут быть совершенно разные состояния и разные потребности в помощи, в лечении. Но чтобы назначить какое-то другое лечение, врач должен целую комиссию собрать. Часто он в этом совсем не заинтересован.

Источник

.jpg)