- Капитальный ремонт пути охрана окружающей среды

- 1 Область применения

- 2 Нормативные ссылки

- 3 Термины и определения

- 4 Общие требования по охране окружающей среды при выполнении строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах и мостовых сооружениях

- Дипломная работа: Оценка воздействия на окружающую среду при капитальном ремонте земляного полотна Уфимской дистанции Куйбышевской железной дороги км 1628

Капитальный ремонт пути охрана окружающей среды

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

1 РАЗРАБОТАН ФГУП «РОСДОРНИИ»

2 ВНЕСЕН Управлением строительства и проектирования автомобильных дорог, Управлением эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.

4 ИМЕЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

1.1 Настоящий отраслевой дорожный методический документ содержит рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и направлен на повышение экологической безопасности автомобильных дорог и мостовых сооружений, снижение их негативного экологического воздействия.

1.2 Положения настоящего методического документа предназначены для применения строительными и эксплуатационными организациями, выполняющими работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог в сфере дорожного хозяйства.

2 Нормативные ссылки

В настоящем методическом документе использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 17.1.2.04-77 Государственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.

ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 20444-85 Государственный стандарт Союза ССР. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.

ГОСТ 30772-2001 Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

ГОСТ 31330.1-2006 (ИСО 11819-1:1997) Межгосударственный стандарт. Шум. Оценка влияния дорожного покрытия на транспортный шум. Часть 1. Статистический метод.

3 Термины и определения

В настоящем ОДМ применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 водоотведение: Любой сброс вод, в том числе сточных вод и (или) дренажных вод, в водные объекты.

3.2 дернина: Поверхностный слой почвы, переплетённый живыми и мёртвыми корнями, побегами и корневищами многолетних трав.

3.3 загрязняющее вещество: Вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

3.4 землевание: Мероприятие по уходу за газоном, заключающееся в расстилании слоя перегнойной земли по поверхности участка.

3.5 залужение: Система мероприятий по поддержанию и повышению продуктивности (путем укрепления дернины, загущения), применяемая на склонах, балках, речных террасах, холмах и т.д.

3.6 лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов: Ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на период проведения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения наилучших существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды.

3.7 лимит на размещение отходов: Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов, с учетом экологической обстановки на данной территории.

3.8 максимальный уровень звука: Уровень звука непостоянного шума, соответствующий максимальному показанию измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или уровень звука, превышаемый в течение 1% длительности измерительного интервала при регистрации шума автоматическим оценивающим устройством (статистическим анализатором).

3.9 нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ: Нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

3.10 норматив образования отходов: Установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

3.11 окружающая среда: Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

3.12 охрана окружающей среды: Деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

3.13 отходы: Остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

3.14 Отходы производства и потребления в дорожном хозяйстве: Остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершению определенного технологического процесса в дорожной организации и не используемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры.

Примеры. 1 Отфрезерованный асфальтобетон или остатки асфальтобетона, полученные, в результате обрубки кромок покрытия не являются отходами, если они используются дорожными организациями; но являются отходами при вывозке на утилизацию в иную организацию.

2 Снег, собираемый при очистке автомобильных дорог, не является отходом дорожного хозяйства, т.к. он образуется не в результате технологического процесса выполняемого дорожными организациями, но при его вывозке должны соблюдаться требования, установленные методическими рекомендациями [1] и разделом 13 настоящих методических рекомендаций.

3.15 паспорт отходов: Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

3.16 предельно допустимый выброс: Норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов.

3.17 предельно допустимая концентрация (ПДК): Концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе — не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

3.18 предельно допустимая концентрация (ПДК) химического вещества в почве: Комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве.

3.19 сточные воды: Воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории.

3.20 эквивалентный (по энергии) уровень звука: Уровень звука постоянного шума, который имеет то же самое среднеквадратическое значение звукового давления, что и исследуемый непостоянный шум в течение определенного интервала времени в дБА.

4 Общие требования по охране окружающей среды при выполнении строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах и мостовых сооружениях

Использование земель осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ [2] и направлено на обеспечение сохранности экологических систем.

Строительные и эксплуатационные организации, в ведении которых находятся земельные участки, занятые под строящуюся или эксплуатируемую автомобильную дорогу, проводят мероприятия по:

— защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, в результате которых происходит деградация земель;

— защите полосы отвода автомобильных дорог от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, ликвидации последствий загрязнения и захламления земель;

— рекультивации нарушенных земель.

4.2 Охрана атмосферного воздуха

Охрана атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ [3].

Действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных последствий для жизни и здоровья человека и для окружающей среды на основании разрешений, выданных федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

При размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры (АБЗ, карьеров, других производственных площадок) не должны превышаться нормативы качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами.

При размещении объектов дорожной инфраструктуры, оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, в пределах городских и иных поселений, учитывают фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и прогноз изменения его качества при осуществлении указанной деятельности.

В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны для предприятий, для автомобильных дорог — санитарные разрывы. Размеры таких санитарно-защитных зон и санитарных разрывов определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией предприятий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [4].

В проектах на строительство участков автомобильных дорог, которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, предусматриваются меры по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Размещение объектов дорожной инфраструктуры, оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды или с его территориальными органами.

При эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры, в случае превышения установленных нормативов, осуществляется очистка выбрасываемых в атмосферу газов. Выбор газоочистного оборудования и степень очистки газов осуществляется в соответствии с расчетами, выполненными в томе предельно допустимых выбросов.

Транспорт и строительная техника, работающие в дорожной организации, подлежат проверке на соответствие выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах, установленным нормам при ежегодном прохождении технического осмотра.

Следует по возможности, для улучшения экологической обстановки на объектах транспортной инфраструктуры переходить на использование газового топлива и других более экологически чистых видов энергии.

4.3 Охрана водных ресурсов

Охрана водных ресурсов осуществляется в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. N 74-ФЗ [5]. Охрана водных ресурсов является важнейшей составной частью охраны окружающей среды, среды обитания объектов животного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов.

Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Не разрешается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты:

— содержащие природные лечебные ресурсы;

— отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

Не разрешается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах:

— зон санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения;

— первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

— рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон, участков массового нереста, нагула рыбы и расположения зимовальных ям.

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. N 74-ФЗ [3] для всех рек и водоемов установлены водоохранные зоны (см. приложение Б), территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Сброс, в пределах водоохранных зон, разрешается только после очистки загрязненных стоков до установленных нормативов, рекомендуется использовать очищенные воды в системах оборотного и повторного водоснабжения.

Сброс стоков с концентрацией веществ ниже ПДК или в пределах установленного НДС осуществляется в водоемы без очистки, за исключением вышеприведенных водных объектов, где не разрешается сброс сточных вод и (или) дренажных вод.

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком должны осуществляться мероприятия:

— исключающие сброс в дождевую канализацию отходов производства;

Источник

Дипломная работа: Оценка воздействия на окружающую среду при капитальном ремонте земляного полотна Уфимской дистанции Куйбышевской железной дороги км 1628

| Название: Оценка воздействия на окружающую среду при капитальном ремонте земляного полотна Уфимской дистанции Куйбышевской железной дороги км 1628 Раздел: Рефераты по экологии Тип: дипломная работа Добавлен 06:16:48 12 января 2011 Похожие работы Просмотров: 5988 Комментариев: 14 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Метеорологические характеристики | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Коэффициент рельефа местности | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января, Т о С | -14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| +24,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Среднее количество осадков за год, мм | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Роза ветров, % | январь | Июль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Кодзагр.в-ва | Наименованиевещества | ПДК максим. Разовая мг/м 3 | ПДК среднесуточная, мг/м 3 | Классопасности | Выброс вещества, тонн в год |

| 0703 | Бензапирен | 0,000001 | 1 | 0,00004 | |

| 0328 | Сажа | 0,15 | 0,05 | 3 | 0,164 |

| 0337 | Углерода оксид | 5,0 | 3 | 4 | 3,58 |

| 2754 | Углеводородыпредельные | 1,0 | 4 | 0,318 | |

| 2704 | Углеводородыпо бензину | 5,0 | 1,5 | 4 | 0,42 |

| 0301 | Азота диоксид | 0,085 | 0,04 | 2 | 0,592 |

| 0330 | Серы диоксид | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,22 |

| 0184 | Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 | 0,00126 |

| всего | 5,295264 |

2.3 Воздействие объекта на поверхностные воды

В период проведения строительных работ истощения подземных и поверхностных вод не произойдет, так как хозяйственно-питьевое водоснабжение работающих на площадках, осуществляется водой, привозимой в емкостях. Использование воды из подземных источников и открытых водоемов не предусматривается.

В целях исключения загрязнения поверхностных вод в дипломной работе предусмотрены следующие мероприятия:

— проведение строительных работ в пределах полосы отвода;

— соблюдение технологии производства работ и поддержание техники в исправном состоянии;

-исключение стоянок автотранспорта, мойки и ТО вне специально отведённых мест;

— исключение устройства складов ГСМ на стройплощадках; заправку техники производить в строго отведенных заправочных пунктах, удалённых от водных объектов;

— проведение ремонта строительной техники и механизмов только на базах строительных организаций;

-складирование бытовых отходов в специальных емкостях, установленных на местах проведения строительных работ, с вывозом в места утилизации;

-организация регулярной уборки территории стройплощадки.

Производственные и бытовые стоки отсутствуют.

В районе размещения проектируемого объекта загрязнение водной среды возможно поверхностными стоками с территории временной строительной площадки, содержащими взвешенные вещества и нефтепродукты.

С территории временной строительной площадки мелкие фракции грунта и оседающие на площадке нефтепродукты будут смываться дождевыми потоками. Сток атмосферных осадков будет осуществляться на рельеф местности.

Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории временной строительной площадки составляет:

с дождевыми водами: — взвешенные вещества=250 г/м 3

— нефтепродукты=10 г/м 3

с талыми водами: — взвешенные вещества=3500 г/м 3

— нефтепродукты=30 г/м 3

2.4 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду, рекультивация нарушенных земель

Для сохранения проезда к искусственному сооружению и возможности устройства нормального водоотвода с основной площадки земляного полотна в проекте предусмотрена разработка с откосом 1:1 (разработка существующего проезда) на участке пк 16271+90-пк 16274+40.

Для предохранения вновь отработанного откоса от выветривания и влияния гидрологических факторов в дипломной работе предусмотрено на участке пк 16272- пк 16274+45 укрепление откоса георешёткой, заполненной растительным грунтом с посевом многолетних трав. Высота ячейки принята 0,2 м.

Для предотвращения осыпей в верхней части существующего откоса, отработанного ранее при устройстве проезда, предусмотрено укрепление откоса монолитным бетоном по металлической сетке.

Для отвода поверхностных вод из выемки устраивается:

1. С левой стороны от оси I пути:

— новые кюветы пк 16271+73,5-пк 16272+00, пк 16274+30-пк 16274+35;

— железобетонный прямоугольный лоток отв. 0,5 м, высотой 0,75 м на пк 16272+00-пк 16274+35.

2. Справой стороны от оси II пути:

— новые кюветы пк 16271+79-пк 16272+00, пк 16274+50-пк 16276+50;

— железобетонный прямоугольный лоток отв. 0,5 м, высотой 1,0 м на пк 16272+00-пк 16274+50.

С правой стороны на участке пк 16271+92- пк 16274+44 предусмотрена расчистка существующей нагорной канавы с укреплением дна и откосов монолитным бетоном.

Объемы по ремонту земляного полотна приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Виды и объемы работ по ремонту земляного полотна

| Наименование работ | Един. изм. | Количество |

| Левая сторона земляного полотна | ||

| 1 Устройство водоотводной канавы на участке пк 16271+76 – пк 16272+00 в грунтах 35г | Пм/м 3 | 24/22 |

| 2 Устройство откосов и дна водоотводной канавы на участке пк 16271+76 – пк 16272+00 бетонными плитами: | м 2 | 66,24 |

| а) вырезка грунта 35г под плты и щебеночную подготовку | м 3 | 9 |

| б) щебеночная подготовка слоем 0,05м щебнем фракции 5-10мм | м 3 | 3,6 |

| 3 Устройство ж.б. лотка прямоугольного сечения отв. 0,5м высотой 0,75м на участке пк 16272+00 –пк 16274+30 в грунтах 16а | пм | 230 |

| 4 Устройство полки за лотком грунтом, вынутым при устройстве лотка | м 3 | 97 |

| 5 Устройство оголовков выпуска лотка отв. 0,5м выс. 0,75м | Шт. | 2 |

| 6 Укрепление полки за лотком гидропосевом многолетних трав | м 2 | 239 |

| 7 Устройство водоотводной канавы на участке пк 16274+30 – пк 16274+35 в грунтах 35г | Пм/м 3 | 5/2,25 |

| 8 Укрепление откосов и дна водоотводной канавы на участке пк 16274+30 – пк 16274+35 бетонными плитами: | м 2 | 13,80 |

| а) Вырезка грунта 35г под плиты и щебеночную подготовку | м 3 | 2 |

| б) Щебеночная подготовка слоем 0,05м щебнем фракции 5-10мм | м 3 | 0,75 |

| в) Укладка бетонных плит разм. 0,69х1,05х0,08м | шт | 20 |

| Правая сторона земляного полотна | ||

| 1 Устройство ж.б. лотка прямоугольного сечения отв. 0,5м высотой 1,0м на учаске пк 16272+00 – 16274+50 в грунтах 16а | пм | 250 |

| 2 Устройство оголовок выпуска лотка отв. 0,5м выс. 1,0м | Шт. | 2 |

| 4 Устройство кювета в грунтах 16а на участке пк 16274+50 – пк 16276+50 | Пм/м 3 | 200/449 |

| 5 Засыпка полки за кюветом | м 3 | 46 |

| 6 Устройство водоотводной канавы на участке пк 16271+79 – пк 16272+00 в грунтах 35г | Пм/м 3 | 21/19 |

| 7 Укрепление откосов водоотводной канавы гидропосевом многолетних трав | м 2 | 45 |

| 8 Укрепление дна водоотводной канавы втрамбовкой щебня фракции 5-10мм слоем 0,08м | м 2 /м 3 | 13/1 |

| 9 Расчистка нагорной канавы в грунтах 35г на участке пк 16271+92 – пк 16274+44 с укладкой грунта в банкет с планировкой | Пм/м 3 | 252/175 |

| 10 Укрепление верха и откосов банкета посевом многолетних трав вручную | м 2 | 893 |

| 11 Укрепление откосов и дна нагорной канавы монолитным бетоном: | пм | 252 |

| а) вырезка грунта 35г под монолитный бетон и щебеночную подготовку; | м 3 | 93 |

| б) щебеночная подготовка слоем 0,05м щебнем фракции 5-10мм | м 3 | 36 |

| в) бетон М 150 Мрз 200 слоем 0,08м | м 3 | 57 |

| г) доски толщиной 19мм | м 3 | 1,5 |

| 12 Укрепление выветриваемого откоса выемки пневмонабрызгом: | м 2 | 928 |

| а) расчистка площади за верхней бровкой откоса выемки от кустарника; | га | 0,04 |

| б) бурение шпуров и заделка в них несущих анкеров из арматурной стали d-16мм длиной 1,5м на расстоянии 2,0м за верхней бровкой откоса выемки через 2,0м | шт | 100 |

| в) бурение шпуров и заделка в них монтажных анкеров из арматурной стали d-16мм длиной 1,0м (1шт. на 2м 2 площади укрепляемого откоса); | шт | 264 |

| г) навешивание и крепление арматурной сетки | м 2 | 928 |

| д) транспортировка и укладка бетонной смеси толщиной 0,1м на подготовленную поверхность | м 3 | 93 |

| 13 Укрепление отработанного 1:1 откоса выемки: | м 2 | 863 |

| а) укладка по откосу геотекстиля; | м 2 | 863 |

| б) бурение шпуров и заделка Г-образных стальных анкеров d-16мм длиной 1,2м | шт | 1095 |

| м 2 | 863 | |

| г) заполнение ячеек георешетки растительным грунтом слоем 0,2м | м 3 | 173 |

| д) посев многолетних трав по растительному грунту | м 2 | 863 |

Площадка размером 200 м 2 для производства работ на пк 16271+80 устраивается с покрытием из гравия. Срезанный растительный слой перемещается в бурты для последующего использования. Гравий доставляется поездной возкой. По окончании строительства площадь, занимаемая под строительную площадку рекультивируется с нанесением растительного слоя из буртов и посевом трав.

Расчистка площадей от мелкого леса и кустарника на участках устройства нагорных и водоотводных канав производится корчевателем-собирателем на тракторе и кусторезом с последующим сжиганием. Пни корчуются с транспортировкой к местам захоронения в предварительно вырытых котлованах.

2.5 Воздействие отходов на состояние окружающей природной среды

В процессе строительства образуются бытовые и производственные отходы. Бытовые отходы будут создаваться работающим на объекте персоналом. Сбор бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры, установленные на строительных площадках. По мере заполнения отходы вывозятся автомашинами в места свалок. Расчистка площадей от мелкого леса и кустарника производится на участке под устройство канав с последующим сжиганием в полосе отвода при следующих условиях: не в жаркое время и не в пожароопасный период. Пни корчуются и транспортируются в места захоронения в предварительно вырытых котлованах.

Производственные отходы будут представлены:

— грунтом, вырезаемым под железобетонные лотки и дренажные прорези.

— отработанным моторным маслом, образующимся от работы строительной техники.

Отработанное моторное масло собирается в специальные емкости для временного хранения на строительной площадке с последующим вывозом для использования сторонними специализированными организациями.

Характеристика образующихся отходов представлена в таблице 2.3

Таблица 2.3.Характеристика отходов

| Наименование отходов | Кодотходов | Классотходов | Физико-химическаяХарактеристика отходов | Ед. изм | Объем образования отходов | Месторазмещения | ||

| Агрегатное состояние | Растворимость | Летучесть | ||||||

| Твердые бытовые отходы | 91200000 | н/о | Тверд. | н.р. | н.л. | м 3 | 24,5 | Полигон ТБО |

| Отработанное моторное масло | 54100201 | 3 | Жидк. | н.р. | н.л. | т | 0,065 | Вторичное использование |

| Грунт | 31401100 | 3 | Сыпуч. | н.р. | н.л. | м 3 | 3083 | Отвал лишнего грунта |

2.6 Воздействие объекта на растительность и животный мир

Работы проводятся в полосе отчуждения Куйбышевской ж.д. При организации строительных площадок срезанный растительный слой перемещается в бурты для последующего использования. По окончании строительства площадь, занимаемая под строительные площадки, рекультивируется с нанесением растительного слоя из буртов и посевом трав.

При сооружении водоотводных лотков и дренажных прорезей грунт транспортируется в отвал. По окончании строительства отвал рекультивируется (планируется и засевается травой).

Выполнение работ по лечению земляного полотна оказывает минимальное воздействие на животный мир, поскольку все работы проводятся в полосе отвода железной дороги.

2.7 Воздействие объекта при аварийных ситуациях

Соблюдение мероприятий по охране природы, противопожарных требований и техники безопасности исключат аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой негативные экологические последствия при проведении строительных работ и в процессе эксплуатации участка железнодорожного полотна.

2.8 Общая характеристика воздействия объекта на окружающую среду

Общая характеристика воздействия на окружающую среду приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Обобщенная характеристика воздействия на окружающую среду

| Наименование показателя | Единицаизмерения | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу | т | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Общее количество поверхностных стоков со строительной площадки | т | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Общее количество размещаемых отходов | м 3 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Тип тепловоза | Наименование загрязняющего вещества | Режим работы двигателя | ||||

| хх | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | Ne | ||

| ТЭМ1 | СО | 0,8 | 0,99 | 1,24 | 1,75 | 3,51 |

| NOx | 2,0 | 3,98 | 6,98 | 8,0 | 9,36 | |

| Сажа | 0,01 | 0,08 | 0,23 | 0,29 | 0,31 | |

| ТЭМ2 | СО | 0,85 | 0,91 | 1,46 | 2,14 | 4,24 |

| NOx | 4,17 | 10,01 | 11,56 | 13,17 | 14,79 | |

| Сажа | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,23 | 0,43 | |

| ЧМЭ3 | СО | 0,60 | 0,53 | 2,06 | 4,3 | 6,37 |

| NOx | 3,90 | 9,8 | 10,60 | 12,40 | 11,70 | |

| Сажа | 0,04 | 0,09 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | |

Таблица 3.3.2. Разделение времени работы маневровых тепловозов по режимам работы

| Тип тепловоза | Режим работы двигателя | ||||

| хх | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | Ne | |

| ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ3 | 45,6 | 39,8 | 12,9 | 1,2 | 0,5 |

| ТЭМ7 | 41,5 | 43,4 | 13,1 | 1,4 | 0,6 |

| ТГМ23 | 68,7 | 20,1 | 8,9 | 1,5 | 0,8 |

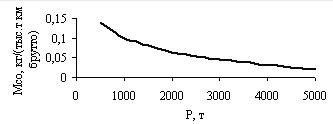

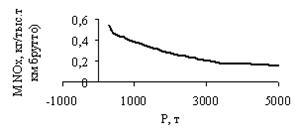

С 1 марта 1998 г. вступила в действие методика определения массы выбросов загрязняющих веществ тепловозами в атмосферу, разработанная Научно-исследовательским институтом тепловозов и путевых машин (ВИНИТИ) МПС. В этой методике тепловоз рассматривается как одиночный точечный неподвижный низкий источник выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, работающий на определённых режимах. Масса выбросов загрязняющих веществ определяется для магистральных и маневровых тепловозов. Магистральные тепловозы, в свою очередь, подразделяются на пассажирские и грузовые (с электропередачей), а маневровые — на тепловозы с электропередачей и гидропередачей.

Масса загрязняющих веществ определяется двумя способами: расчётным путём и по количеству сожжённого тепловозом топлива.

Содержание загрязняющих веществ в отходящих газах обозначается символом «j». Значение j = 1 соответствует окислам азота (NOx ), j =2 — окиси углерода (СО), j =3 — углеводородам, j =4 — саже.

Для магистральных тепловозов содержание загрязняющих веществ в отработавших газах определяется для всех четырёх компонентов, а для маневровых — для трёх компонентов, а именно, оксидов азота, оксида углерода и сажи. Содержание загрязняющих веществ в отходящих газах для различных режимов работы тепловозов обозначается символом «i». Для тепловозов с электропередачей расчёты ведутся на режимах холостого хода (i = 1), в промежуточном режиме (i =2-4) и номинальном (i = 5). Для тепловозов с гидропередачей расчёты ведутся только на режиме холостого хода.

Содержание загрязняющих веществ зависит от времени эксплуатации тепловозов, т. е. от его состояния, которое обозначается символом «s». Состояние s = 1 соответствует новому тепловозу (после постройки), s = 2 — эксплуатируемому после первого ТР1, s = 3 — эксплуатируемому после второго ТР1 и s = 4 — эксплуатируемому после первого ТР2 и s = 5 — эксплуатируемому после второго ТР2.

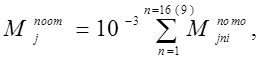

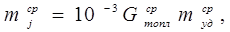

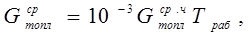

Валовая масса выбросов загрязнителей j-го компонента (нормированная или фактическая) в отчётный период рассчитывается по формуле:

где

Траб — время работы тепловоза в отчётном периоде, ч (определяется по номинальной отчётной документации);

Полная мощность выброса определяется по формуле:

где n— номер ПК: n=1-16 для ПК магистральных и n = 1-9 для маневровых тепловозов;

Мощность выброса на j-ой ПК i-го режима определяется по формуле:

где

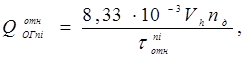

где Vh — суммарный рабочий объём всех цилиндров дизеля, м 3 ;

nд — частота вращения коленчатого вала двигателя на n-ой ПК j-го режима (нормированная или фактическая), мин -1 ;

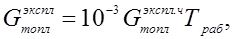

При отсутствии контроля за выбросами загрязняющих веществ тепловозами расчёт массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, производится по количеству сожжённого топлива.

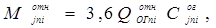

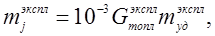

Средняя валовая или эксплуатационная валовая масса загрязнителей i-го компонента в отчётный период (нормированная или фактическая) рассчитывается по формулам:

где

где

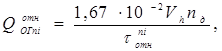

Эксплуатационное количество сожжённого топлива в отчётном периоде находят по формуле:

где

3.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

При проведении ремонтно-строительных работ используются дорожно-строительные машины и механизмы с дизельными и карбюраторными двигателями внутреннего сгорания, которые являются источниками выбросами в атмосферу загрязняющих веществ.

Проведена оценка уровня воздействия строительной техники на атмосферный воздух с учётом его максимально возможного загрязнения на период строительства. В таблице 3.4.1. приведён расчет общего расхода топлива от используемых дорожно-строительных машин и механизмов.

Таблица 3.4.1. Расчет общего расхода топлива

| Наименование машин | Расход топлива, кг/ч (на 1един. техники) | Общее времяработы, час | Общий расходтоплива, кг |

| Машины с дизельными двигателями | |||

| 1. Краны автомобильные г/п до 10 т | 6,14 | 6,2 | 38,1 |

| 2. Краны на гусеничном ходу г/п 16 т | 6,97 | 5,1 | 35,6 |

| 3. Автопогрузчик 5 т | 4,78 | 90,0 | 430,2 |

| 4. Компрессоры передвижные 5 м 3 /мин | 5,09 | 1037,0 | 5278,0 |

| 5. Компрессоры передвижные 3,5 м 3 /мин | 5,09 | 269,0 | 1369,0 |

| 6. Экскаваторы одноковшовые гусеничные 0,65 м 3 | 7,7 | 139,0 | 1070,0 |

| 7. экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном ходу 0,25 м 3 | 4,39 | 75,0 | 329,0 |

| 8. Бульдозеры 108 л.с. | 6,3 | 0,1 | 0,63 |

| 9. Бульдозеры 130 л.с. | 9,0 | 43,0 | 387,0 |

| 10. Тепловозы 750 л.с. | 20,1 | 0,5 | 10,1 |

| 11. Тепловозы 1200 л.с. | 41,6 | 15,0 | 624,0 |

| 12. Катки дорожные на пневмоколесном ходу 16 т | 9,4 | 0,1 | 0,94 |

| 13. Котлы битумные передвижные 400 | 11,3 | 83,0 | 938,0 |

| Всего: | 10510,57(10,6т) | ||

| Машины с карбюраторными двигателями | |||

| 1. Бензопилы | О,45 | 6,0 | 2,7 |

| 2. Машины поливомоечные | 3,25 | 19,0 | 61,8 |

| 3. Вышки телескопические на автомобиле г/п 7 т | 3,25 | 984,0 | 3198,0 |

| 4. Автомобили г/п 5 т | 3,25 | 87,0 | 283,0 |

| 5. Дрезины с краном г/п 1 т | 5,6 | 116,0 | 650,0 |

| Всего: | 4195,5(4,2т) | ||

При сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания, работающих на дизельном топливе, в приземный слой атмосферы выбрасываются оксид углерода, диоксиды серы и азота, углеводороды, сажа.

При сжигании топлива в карбюраторных двигателях выделяются оксид углерода, диоксиды серы и азота, углеводороды (по бензину), соединения свинца. Расчет приводится по «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» с использованием коэффициентов эмиссии.

Количество вредных веществ определяются по формуле:

где: Кх — удельный показатель выделения ингредиента Х на 1 тонну израсходованного топлива, (коэффициент эмиссии) т/т;

Q- масса расходуемого топлива, т/год.

Расчет выбросов приведен в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожно-строительной техники

| НаименованиеЗагрязнвеществ | Коэфф. Эмиссии для дизел. ДВС (Кi ) | Коэфф. Эмиссии для карб. ДВС (Кi ) | Расход Дизельнтопли-ва т/год | РасходБензинат/год | Выбросы ЗВ Для дизел. ДВС (Мi ) т/год | Выбросы ЗВ Для карб. ДВС (Мi ) т/год | Суммарные Выбросы ЗВ т/год |

| Оксид углерода | 0,1т/т | 0,6т/т | 10,6 | 4,2 | 1,06 | 2,52 | 3,58 |

| Углеводороды предельные | 0,03т/т | — | 0,318 | — | 0,318 | ||

| Углеводороды (по бензину) | — | 0,1т/т | — | 0,42 | 0,42 | ||

| Диоксид азота | 0,04т/т | 0,04т/т | 0,424 | 0,168 | 0,592 | ||

| Серы диоксид | 0,02т/т | 0,002т/т | 0,212 | 0,0084 | 0,22 | ||

| Сажа | 15,5кг/т | 0,58кг/т | 0,164 | 0,00024 | 0,164 | ||

| Бенз(а)пирен | 0,32г/т | 0,23г/т | 0,000003 | 0,000001 | 0,000004 | ||

| Свинец | — | 0,3кг/т | — | 0,00126 | 0,00126 | ||

| Итого: | 5,295264 |

Согласно Постановлению Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г. » О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» определен размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Коэффициент экологической ситуации территории (Кэ )=2,0.

Плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников определяется количеством и видом израсходованного топлива:

— дизельное топливо 10,6*1,3*2,0=53,0 руб.;

— бензин 4,2*1,3*2,0=10,9 руб.

Всего плата за выбросы от передвижных источников составит: 53,0+10,9=63,9 руб.

Нормативы платы для бензина составляют 1,3руб./т; для дизельного топлива- 2,5руб./т.

3.5 Расчет сбросов загрязняющих веществ в водные объекты

Строительная площадка располагается в пределах постоянной полосы отвода, размер площадки 200 м 3

Производственные и бытовые стоки отсутствуют.

В районе размещения проектируемого объекта загрязнение водной среды возможно поверхностными стоками с территории временной строительной площадки, содержащими взвешенные вещества и нефтепродукты.

С территории временной строительной площадки мелкие фракции грунта и оседающие на площадке нефтепродукты будут смываться дождевыми потоками. Сток атмосферных осадков будет осуществляться на рельеф местности.

Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории временной строительной площадки составляет:

с дождевыми водами: — взвешенные вещества=250 г/м 3

— нефтепродукты=10 г/м 3

с талыми водами: — взвешенные вещества=3500 г/м 3

— нефтепродукты=30 г/м 3

Масса сброса i-го загрязняющего вещества с неорганизованными стоками определяется по формуле:

где: S=0,02- площадь территории, газопылевых выбросов;

Wд , Wт — объем стока соответственно дождевых и талых вод, м 3 /газопылевых выбросов;

mi — концентрация i-го загрязняющего вещества в стоке соответственно дождевых и талых вод, мг/л.

Объем стока дождевых вод определяется по формуле:

где: Нд — слой осадка за теплый период года, Нд =326 мм;

Кq =0,75-коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости от интенсивности дождя;

Кин =0,4-коэффициент, учитывающий интенсивность формирования стока в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей на площади водосбора.

Wд =2,5*362*0,75*0,4=271,5 м 3 /га

Объем стока талых вод определяется по формуле:

где Нт — слой осадков за холодный период, мм; Нт =195мм;

Кт =0,47-коэффициент, учитывающий объем стока талых вод в зависимости от условий снеготаяния;

Кв =1- коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории.

Общая масса сброса составит:

1. Взвешенные вещества

Мвв =0,02*(271,5*250+91,7*300)*10 -6 =0,008 т

Мнп =0,02*(271,5*10+91,7*30)*10 -6 =0,0001 т

Мбпк =0,02*(230,3*30+91,7*90)*10 -6 =0,00033 т

Согласно Постановлению Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г. » О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» определен размер платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты.

Плата за сброс загрязняющих веществ рассчитана как за сброс сверх лимита и составляет 100,0 руб. Расчет с одной площадки представлен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ

| Наименованиезагрязняющеговещества | Годовой сброс, т | Норматив платы в пределах лимита, руб. | Коэфф. экологич.ситуации | Плата заСброс, руб. |

| Взвешенные вещества | 0,008 | 1830 | 1,14 | 16,7 |

| нефтепродукты | 0,0001 | 27550 | 3,1 | |

| БПКполн | 0,00033 | 455 | 0,2 | |

| Всего | 20,0 | |||

| С коэффициентом 5 за сверхлимитный сброс | 100,0 | |||

3.6 Расчет количества отходов, образующихся при строительстве

1. Расчет образования твердых бытовых отходов

Количество твердых бытовых отходов, образующихся при строительстве, определено в соответствии с нормами накопления бытовых отходов и составляет 1500 л/год (1,5 м 3 /год) на человека.

Продолжительность строительства 6 месяцев, т.е. на одного человека приходится 0,75 м 3 /год. Число рабочих, определенное по организационно-технологической схеме строительства, составляет 34 человека.

Количество твердых бытовых отходов составит:

Мотх =0,75*36=27,0 м 3 /год

Количество грунта, вывозимого в отвал лишнего грунта, составляет 3083 м 3

3. Расчет нормативов образования отходов масла моторного

Расчет нормативов образования отходов масла моторного, образующихся при работе строительной техники, произведен в соответствии со» Сборником методик по расчету объемов образования отходов»по формуле:

где: Момм — количество отработанного масла, кг;

Мб — нормативное количество израсходованного моторного масла по автотранспорту, работающему на бензине, кг;

Мδ — нормативное количество израсходованного моторного масла по автотранспорту, работающему на дизтопливе, кг;

0,12-норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от1.

Расчет нормативного количества израсходованного моторного масла для автотранспорта, работающего на дизельном топливе, производится по формуле:

где: Vδ -фактический расход дизельного топлива за год, л;

Н=3,6 л/100л-норма расхода моторного масла для дизельного двигателя;

0,9-плотность отработанного масла, кг/л.

Годовой расход дизельного топлива от работающей техники- 10,6т (12470л).

Расчет нормативного количества израсходованного моторного масла для автотранспорта, работающего на бензине:

Где: Vб — фактический расход бензина за год, л;

Н=2,7 л/100- норма расхода моторного масла для карбюраторного двигателя;

Р=0,9- плотность отработанного масла, кг/л.

Годовой расход бензина от работающей техники- 4,2 т (5750л)

Норматив образования отходов моторного масла составляет:

Согласно Постановлению Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г. » О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» размер платы за размещение отходов определяется по формуле:

где: Мотх — количество отходов, м 3

Нотх — норматив платы, в текущих ценах; Нотх =15 руб. за 1 м 3 для твердых бытовых отходов;

Кэотх =1,7- коэффициент экологической ситуации.

Плата за размещение твердых бытовых, образующихся при строительстве:

4. Безопасность и экологичность проектных решений

4.1 Обеспечение безопасности труда при ремонте земляного полотна

4.1.1 Опасность аварий и травм на железной дороге

Железнодорожный транспорт относится к числу отраслей народного хозяйства, в которых особо остро ощущается специфика труда и его повышения опасность. Рабочие места и рабочие зоны железнодорожников многих профессий расположены в непосредственной близости от движущегося или готового к движению подвижной состав. Для выполнения ряда технологических операций работающие вынуждены соприкасаться с подвижным составом. Условия труда усложняются ещё и тем, что железные дороги работают круглосуточно и в любое время года и при любой погоде.

Большая часть контингента железнодорожников занята работой непосредственно на путях перегонов и станций. К особенностям работы на путях можно отнести: наличие путей с интенсивным разносторонним движением, протяжённые тормозные пути, органическое расстояние между осями смежных путей, а также подвижным составом и сооружениями, большая протяжённость фронта работ при ограниченном обзоре, низкая освещённость рабочей зоны в тёмное время суток.

Одной из основных причин повышения опасности труда на железнодорожном транспорте является необходимость работы в зоне, которая существенно ограничена габаритом подвижного состава. Целый ряд технологических операций, выполняемых дежурными по стрелочным постам, составителями поездов, осмотрщиками и регулировщиками скорости движения вагонов, осуществляется в пределах поперечного очертания подвижного состава. При повышении служебных обязанностей работникам некоторых профессий железнодорожников приходится многократно пересекать пути.

Воздействие климатических факторов вносит ряд дополнительных трудностей. В зимний период ухудшается состояние производственной территории. Из – за снежных заносов усложняются условия переходов путей, передвижения по междупутьям. В гололёд резко увеличивается опасность падений. В холодное время года приходится пользоваться тёплой спецодеждой, затрудняющей движения, ухудшающей восприятия звуковых сигналов. Длительная работа на открытом воздухе в сильные морозы может привести к обморожению. Неблагоприятно на условиях труда сказывается резкая перемена погоды. Даже в период одной рабочей смены могут измениться в широком диапазоне температура окружающего воздуха, его влажность, скорость движения. Поэтому спецодежда и спецобувь железнодорожников, работающих на открытом воздухе, должны обладать свойствами, обеспечивающими нормальные условия работы при резкой перемене погоды.

Изменение погодных условий влияет на сопротивление движению подвижного состава, сцепление колёс и рельсов, на работу локомотивов, вагонов, стрелочных переводов, контактной сети. С изменением погоды связан целый ряд отказов в работе технических устройств железнодорожного транспорта. В сильные морозы увеличивается число механических повреждений из – за снижения прочности металла, замерзания смазки и т.д. При гололёде увеличивается опасность обрыва контактного провода. Интенсивные снегопады приводят к отказам в работе стрелочных переводов. Устранение отказов технических устройств сопряжено с повышенной опасностью, так как производится в непосредственной близости от движущегося подвижного состава или в опасных зонах.

На электрифицированных участках железных дорог большая группа работников в той или иной мере связана с обслуживанием электроустановок.

Непосредственной опасностью поражения электрическим током при обслуживании контактной сети угрожает работникам при нарушении ими правил безопасности. Работы на контактной сети производятся с изолированных площадок дрезин или съёмных вышек. Повышенная опасность состоит в том, что расстояния, которые разделяют разнопотенциальные элементы контактной сети, определяются всего лишь размерами изолирующих элементов. Работа ведётся на значительной высоте в неудобных позах. Ограниченное время, в течение которого должны быть выполнены работы в условиях движения поездов и маневровых передвижений, создаёт трудности безошибочного соблюдения правил безопасности.

Опасность поражения электрическим током имеется на работах, выполнение которых связано с прикосновением к элементам цепи обратного тока – к рельсам и соединённым с ними устройствами. Такими работами заняты монтёры контактной сети СЦБ и связи, монтёры пути.

Для работников ряда профессий представляет опасность касание контактной подвески, находящейся под рабочим или наведённым напряжением. Прежде всего, это возможно на работах по погрузке и выгрузке вагонов. Опасность поражения наведёнными потенциалами имеет место при ремонте пути, особенно бесстыкового, когда длина рельсовой плети составляет сотни метров.

Поражение электрическим током работников энергоучастков может произойти на территории тяговых подстанций при нарушении правил обслуживания электроустановок. Повышенная опасность электротравм существует при обслуживании электроподвижного состава и тепловоза.

Одна из характерных опасных ситуаций связана с выходом на крышу.

4.1.2 Особенности производства путевых работ на перегонах

Все работы по ремонту выполняются на действующем пути, поэтому при производстве работ соблюдаются «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ», «Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ», » Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ», разработанные и утвержденные проекты производства работ, технические условия и требования «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ», соблюдаются правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений.

Работы на пути выполняются под руководством должностных лиц, проверенных в знании указанных инструкций и правил.

Места производства путевых работ, вызывающих нарушение целостности земляного полотна или устойчивости пути ограждаются соответствующими сигналами остановки или уменьшения скорости, выдается предупреждение локомотивным бригадам об особых условиях следования.

Работы, выполняемые с предоставлением в графике движения поездов технологических «окон», порядок предоставления их установлен начальником дороги при обеспечении необходимых размеров движения в соответствии с «Инструкцией о порядке предоставления использования «окон», предусмотренных в графике движения поездов для ремонтных и строительных работ на железных дорогах».

«Окна» для ремонтных работ предоставляются, как правило, в светлое время суток, на участках, где «окна» предоставляются в темное время суток, руководитель работ обеспечивает освещение места производства работ.

Закрытие перегона для производства работ производится с разрешения начальника отделения дороги и по согласованию с начальником службы движения. О предстоящем закрытии перегона начальник отделения дороги не позже чем за сутки уведомляет соответствующих руководителей работ.

Перед закрытием перегона руководитель работ дает дежурному по станции, ограничивающей перегон, и поездному диспетчеру заявку о последовательности отправления на закрытый перегон хозяйственных поездов, машин и агрегатов с указанием для каждого поезда и машины километра первоначальной остановки на закрытом перегоне, куда они должны возвращаться по окончании работ.

Место производства работ на перегоне, требующее остановки или уменьшения скорости, ограждено сигналами с обеих сторон независимо от того, ожидается поезд или нет.

Хозяйственные поезда, машины и агрегаты при производстве работ на перегоне сопровождаться руководителем работ или уполномоченным им работником.

Ко времени окончания установленного перерыва в движении поездов для производства работ последние полностью закончены: путь, сооружения и устройства – приведены в состояние, обеспечивающее безопасное движение поездов, сигналы остановки- сняты с оставлением, если необходимо, сигналов уменьшения скорости и соответствующих сигнальных знаков.

Отправление хозяйственных поездов, машин и агрегатов с перегона производится по указанию руководителя работ, согласованному предварительно с поездным диспетчером. О намеченном порядке возвращения хозяйственных поездов с перегона диспетчер ставит в известность дежурных по станциям, ограничивающим перегон.

Открытие перегона производится приказом поездного диспетчера только после получения уведомления от начальника дистанции пути или уполномоченного им работника об окончании путевых работ.

Пропуск поездов на время производства работ производиться со скоростью не более 25 км/ч. Скорость пропуска поездов после работ по ремонту земляного полотна устанавливается в зависимости от состояния, но не более 60 км/ч.

4.1.3 Охрана труда

Администрация ремонтных организаций строго выполняет требования действующих норм и правил по охране труда, изложенных в «Правилах по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений»

Все работники ознакомлены с:

— общими обязанностями работников железнодорожного транспорта;

— обязанностями работника по обеспечению охраны труда на предприятиях;

— правилами и инструкциями по охране труда, должностные инструкции;

— технологией содержания и ремонта железнодорожного пути;

— воздействием на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы, способами защиты и правилами оказания первой помощи;

— требованиями техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;

— правилами применения и использования противопожарного оборудования и инвентаря.

Работники, занятые содержанием и ремонтом пути и сооружений, обеспечены соответствующей спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам магистральных железных дорог.

Все работающие на путях, независимо от должности профессии одеты в сигнальные жилеты; в темное время суток- в жилеты со светоотражающими накладками.

Работники, связанные с содержанием и ремонтом пути и сооружений, проходят предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравмедпрома России 14.03.96 №90, приказом Министерства путей сообщения СССР от 07.07.87 г. №23Ц.

Обучение, проверка знаний, стажировка и все виды инструктажей

(вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой) проводятся в соответствии с ГОСТ 12.04.2004 и «Положением об организации, обучении и проверке знаний по охране труда на железнодорожном транспорте»

Администрация предприятия обеспечивает работникам режимы труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и приказом МПС СССР от 18.09.90 №8 ЦЗ «О введении в действие особенностей регулирования рабочего времени отдыха отдельных категорий работников железнодорожного транспорта и метрополитенов, непосредственно связанных с обеспечением безопасности движения поездов и обслуживанием пассажиров».

4.1.4 Техника безопасности

Выполнение ремонтных работ производится в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования» и инструкций МПС по работам в путевом хозяйстве.

Ответственным лицом за обеспечение безопасности работающих при выполнении работ с применением путевых машин и механизмов является руководитель работ, назначаемый начальником хозяйственного подразделения: при работах, выполняемых ПМС- начальником ПМС; при работах, выполняемых дистанцией пути- начальником дистанции пути.

Ответственность за соблюдение требований безопасности ( в том числе пожарной) персоналом, обслуживающим машину, возлагается на инженера-технолога или машиниста путевой машины.

К работе допускаются машины и механизмы, освидетельствованные и испытанные в установленном порядке, а так же полностью укомплектованные в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

Работоспособность блокирующих устройств, состояние заземлений, ограждений, защитных средств проверяются выходом путевых и строительных машин на работу.

К управлению путевыми и строительными машинами, их обслуживанию допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение.

Ответственность за обеспечение условий безопасной работы машин и за безопасность обслуживающей путевой и строительной бригады несет руководитель работ.

Численность работников, перевозимых на путевых машинах, не превышает нормы, установленные инструкциями по их эксплуатации. Запрещается перевозка лиц, не имеющих отношения к работе, на путевых машинах.

При производстве работ на пути с применением путевых машин на электрифицированных участках постоянного и переменного тока напряжение с контактной сети снято на весь период и контактная сеть на месте работ заземлена.

Перед началом работ руководитель путевых работ получил от представителя дистанции электроснабжения (района контактной сети) выписку о фактической высоте подвески контактного провода над уровнем головки рельса и справку о возможности подъема контактного провода на величину до 300 мм и передать эти документы машинистам укладочного и разборочного кранов для руководства при определении высоты подъема фермы.

При выполнении работ с применением машин тяжелого типа на путях, смежных с электрифицированными, руководитель работ следить, что бы ни одна часть машин или груз не приближались на расстоянии менее 2 м к находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети.

На выгрузку хоппер- дозаторы подаются локомотивом вагонами вперед. Количество одновременно подаваемых под выгрузку вагонов зависит от длины разгрузочного пути и мощности локомотива, способного надвигать и удерживать состав на уклоне отвода. При подаче вагонов под выгрузку и обратном движении к стрелочному переводу включение автотормозов обязательно.

Выгрузка балласта из хоппер — дозаторов производится поочередно по одному хоппер — дозатору по всей ширине балластной призмы с установкой дозатора на отметку +15. Скорость движения состава при выгрузке 3-5 км/ч.

Пожарную безопасность обеспечивается в соответствии с требованиями

» Правил пожарной безопасности в РФ» ( ППБ-01-93), утвержденных МВД России 14.12.93г. №536. Путевые машины, дрезины и другой специальный подвижной состав обеспечены огнетушителями и пожарным оборудованием в соответствии с Нормами оснащения объектов и подвижного состава железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения.

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

Противопожарное оборудование содержится в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

4.1.5 Опасность пожаров на железнодорожном транспорте

Основными причинами пожаров и взрывов на железнодорожном транспорте является неосторожное обращение с огнём, искры локомотивов, печей вагонов – теплушек, котлов отопления пассажирских вагонов, а также технические неисправности. На эту группу причин приходится более 60% всего количества пожаров и взрывов. Примерно по 10% приходится на нарушения государственных стандартов и правил погрузки ( вызывающие самовозгорание, трение упаковочной проволоки и т.п.), на попадание неустановленного источника зажигания внутрь вагонов и контейнеров или на открытый подвижной состав. Далее по степени убывания идут неисправность электрооборудования, недосмотр за приборами отопления и их неисправность, аварии и крушения, искры электросварки и прочие причины.

Следует отметить, что наибольшее количество пожаров возникает на подвижном составе (примерно 80% общего количества пожаров на железнодорожном транспорте). Это вызывает необходимость разработки более эффективных мероприятий по предупреждению пожаров в грузовых и пассажирских вагонах, а также на локомотивах.

Для обеспечения пожарной безопасности в грузовом подвижном составе важное значение имеет постоянный контроль за качеством подготовки вагонов к перевозкам грузов, особенно пожаро – и взрывоопасных грузов, а также за выполнением грузоотправителями требований Правил погрузки и перевозок в вагонах, в том числе при сопровождении проводниками. При осмотре и подготовке вагонов под погрузку особое внимание необходимо обращать на исправность кузова и крыши, на плотность прилегания дверей и люков, на исправность запоров. Тщательного осмотра и приёмки в поездах требуют вагоны, загруженные особо опасными и легковоспламеняющимися грузами. При обнаружении щелей и отверстий в кузове вагона, неплотностей в дверях, люках, печных разделках и т.п. неисправности немедленно устраняют или производят перегрузку грузов в исправные вагоны.

В подвижном составе необходимо на станциях формирования поездов проверить исправность отопительных устройств, осветительных приборов и электропроводки, а в пути следить за соблюдением пассажирами Правил пожарной безопасности, особенно в отношении провоза опасных грузов, запрещённых к перевозке в пассажирских вагонах.

При перевозке электрооборудования особое внимание обращают на состояние междувагонных электросоединений, осевого шкива, подвески генератора, запоров крышек аккумуляторных ящиков, карданно – редукторного привода, наличие и исправность различных предохранительных устройств, заземляющих элементов и других средств защиты.

Все обнаруженные при осмотре и приёмке вагонов неисправности должны быть устранены до подачи вагонов под посадку пассажиров.

На локомотивах, дизель — и электропоездах необходимо следить за исправным состоянием электрических сетей и электрооборудования, а также вспомогательных устройств и оборудования. Особую осторожность надо проявлять в аккумуляторных помещениях тепловозов и электровозов, не допуская там применения открытого огня.

Перед отправлением в рейс локомотивная и поездная бригада обязаны тщательно проверить наличие и исправность противопожарного оборудования и других средств защиты, установленных противопожарными нормами.

На предприятиях и складах, не представляющей особой пожарной опасности, проводят общие мероприятия по предупреждению пожаров и взрывов:

-ограничивают суточной нормы расход горючего и легковоспламеняющихся жидкостей, используемых в процессе производства;

-собирают в металлические ящики бывшие в употреблении обтирочные и другие материалы, пропитанные маслом, керосином, мазутом и т.п.;

-убирают помещения и удаляют из них все горючие отходы производства после окончания работ;

-строго контролируют состояние электрических сетей светильников, электрооборудования и нагревательных приборов;

-следят за тем, чтобы после окончания работы все огнедействующие приборы и освещение, кроме дежурного, были выключены;

-содержат в чистоте чердачные помещения.

4.1.6 Производственная санитария

Для обеспечения нормальных санитарно – гигиенических условий работников всех профессий, связанных с содержанием и ремонтом пути и сооружений, на каждом предприятии оборудованы санитарно-бытовые и вспомогательные помещения в соответствии со СНиП 2.09.04-87* (Москва, 2001г.) и Пособием по проектированию административных и бытовых зданий и помещений железнодорожного транспорта.

Для машинистов и рабочих путевых машин тяжелого типа, а также строительных рабочих откомандированных для производства ремонтных работ на участках железнодорожного пути, удаленных от ПМС, предусматриваться вагоны, переоборудованные по типовым проектам и имеющие набор санитарно-бытовых помещений и устройств.

Санитарно-бытовые устройства путевых и строительных машин находятся в исправном состоянии и соответствуют технической документации на данный тип машины. Работники, обслуживающие самоходные путевые машины, обеспечены специальными служебными или бытовыми помещениями или устройствами в соответствии с РД 32.65-96.

При работе путевых колонн ПМС и дистанций пути на участках, удаленных от станций, организована доставка работающим горячей пищи в термосах, а также хлеба и посуды в ящиках, переносных умывальников.

Транспорт для доставки горячей пищи соответствует санитарным правилам. При этом на месте приема пищи устраиваются столы, скамьи, умывальники. Администрация предприятия обеспечивает постоянное наличие в умывальных комнатах мыла для мытья рук.

На базах дистанции пути и ПМС, также в местах путевых работ организовано питьевое водоснабжение. В специально отведенных местах установлены бачки и другие сосуды, защищенные от попадания пыли и других вредных веществ.

5. Особенности определения стоимости при капитальном ремонте земляного полотна

Настоящая Методика предназначена для определения стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (далее строительства), осуществляемого на территории Российской Федерации, а также формирования цен на строительную продукцию.

Положения, приведенные в Методике, рекомендуются для использования организациями, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющими строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников финансирования.

Положения настоящей Методики могут применяться также при определении стоимости реставрационных работ.

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы (в дальнейшем именуются — сметные нормативы), необходимые для определения сметной стоимости строительства.

Сметные нормативы (здесь и далее понятия используются в целях настоящей Методики) — это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства.

Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.

Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.

Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими факторами (высокогорность и др.) — к сметным нормам и расценкам применяются коэффициенты, приводимые в общих положениях к соответствующим сборникам нормативов и расценок.

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: государственные сметные нормативы — ГСН; отраслевые сметные нормативы — ОСН; территориальные сметные нормативы — ТСН; фирменные сметные нормативы — ФСН; индивидуальные сметные нормативы — ИСН.

Государственные, производственно-отраслевые, территориальные, фирменные и индивидуальные сметные нормативы образуют систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

К отраслевым сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли.

К территориальным сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Территориальные сметные нормативы предназначены для организаций, осуществляющих строительство или капитальный ремонт на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от их ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых работ.

К фирменным сметным нормативам или собственной нормативной базе пользователя относятся сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации — производителя работ. Как правило, эта нормативная база основывается на нормативах государственного, отраслевого или территориального уровня с учетом особенностей и специализации подрядной организации.

В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта). Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами.

Применение фирменных и индивидуальных сметных нормативов для определения стоимости строительства, финансирование которого производится с привлечением средств федерального бюджета, рекомендуется после их согласования с соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области строительства.

При применении индивидуальных сметных норм и расценок начисление на них повышающих коэффициентов, приведенных в приложении № 1, не производится.

Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные.

К элементным сметным нормативам относятся государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001) и индивидуальные элементные сметные нормы, а также нормы по видам работ.

К укрупненным сметным нормативам относятся:

сметные нормативы, выраженные в процентах, в том числе: нормативы накладных расходов; нормативы сметной прибыли; сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время; сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений; индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно- изыскательских работ, станавливаемые к базовому уровню цен; нормативы затрат на содержание службы заказчика (технического надзора)

укрупненные сметные нормативы и показатели, в том числе: укрупненные показатели базисной стоимости строительства (УПБС), укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ (УПБС ВР), сборники показателей стоимости на виды работ (сборники ПВР), укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и укрупненные показатели ресурсов (УПР) по отдельным видам строительства, укрупненные показатели сметной стоимости (УПСС); прейскуранты на потребительскую единицу строительной продукции (ППЕ); прейскуранты на строительство зданий и сооружений; сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий(НИАЗ), сметные нормы затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий (НИПЗ); показатели по объектам аналогам.

С целью достижения повышения точности сметных расчетов при составлении сметной документации на основе укрупненных сметных нормативов возможно применение поправок, учитывающих:

изменения технического уровня и социального прогресса за период от времени окончания строительства объекта-аналога до времени проектирования и строительства нового объекта; нестандартные инженерно-геологические условия, влияющие на проектные решения по основаниям и фундаментам зданий сооружений; региональные колебания — цен на материально-технические ресурсы; различия в архитектурно-планировочных и конструктивных решениях; иные факторы.

Локальные сметные расчеты на отдельные виды строительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования составляются исходя из следующих данных:

параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях; объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других проектных материалов; действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивные элементы, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги.

Локальные сметные расчеты составляются:

а) по зданиям и сооружениям:

на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно- технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж и приобретение технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение риспособлений, мебели, инвентаря и др.;

б) по общеплощадочным работам:

на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и др.

При проектировании сложных зданий и сооружений, осуществляемых несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных сметных расчетов.

В локальных сметных расчетах производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательности работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть. Локальный сметный расчет может иметь разделы:

по строительным работам — земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.;

по специальным строительным работам -фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.;

по внутренним санитарно-техническим работам — водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п.;

по установке оборудования — приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т.п.

Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации может приводиться в двух уровнях цен:

в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года; в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.

При составлении локальных сметных расчетов используются расценки из соответствующих сборников, при этом в каждой позиции локального сметного расчета указывается шифр нормы, состоящий из номера сборника (два знака), номера раздела (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе (три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один два знака). Параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, масса и т. д.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно, а со словом «от» — исключая указанную величину, т.е. свыше.

При составлении локальных сметных расчетов на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и сооружений учитываются усложняющие факторы и условия производства таких работ, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в соответствующих сборниках сметных норм и расценок («Общие положения»).