КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН

Капитальный ремонт скважин (КРС) —комплекс работ, связанных с восстановлением работоспособности обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий, спуском и подъемом оборудования при раздельной эксплуатации и закачке, а также с ликвидацией скважин. По классификатору к капитальному ремонту скнажин относят работы следующих видов:

КР1 —ремонтно-изоляционные работы, в том числе: КРЫ — отключение отдельных обводненных интервалов пласта; КР1-2 — отключение отдельных пластов; КР1-3 — исправление негерметичности цементного кольца; КР1-4 — наращивание цементного кольца за эксплуатационной промежуточной колонной и кондуктором;

КР2 — устранение негерметичности эксплуатационной колонны, в том числе: КР2-1 — тампонированием; КР2-2 — установкой пластыря; К.Р2-3 — спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра;

КРЗ — ликвидация аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, в том числе: КРЗ-1 — извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в процессе эксплуатации; КРЗ-2 — ликвидация аварий с эксплуатационной колонной; К.РЗ-3 — очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов; КРЗ-4 — прочие работы по ликвидации аварий, допущенных при эксплуатации скважин; КРЗ-5 — ликвидация аварий, допущенных в процессе ремонта скважин;

КР4 — переход на другие горизонты и приобщение пластов, в том числе: КР4-1 — переход на другие горизонты; КР4-2-приобщение пластов;

КР5— внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, одновременно-разделенная закачка (ОРЗ), установка пакеров-отсека-телей;

КР6 — комплекс подземных работ, связанных с бурением, в том числе: КР6-1 — зарезка вторых стволов; КР6-2 — бурения цементного стакана; КР6-3 — фрезерование башмака колонны с углублением ствола горной породы; КР6-4 — бурение и оборудование шурфов и артезианских скважин;

к;р? — обработка призабойной зоны в том числе: КРГ-1 — проведение кислотной обработки; КРГ-2 —проведение гидроразрыва пласта (ГРП); КРГ-3—- проведение гидропескоструйной перфорации (ГПП); КРГ-4 — виброобработка призабойной зоны; КР7-5 — термообработка призабойной зоны; КРГ-6 — промывка призабойной зоны растворителями; КР7-7 — промывка призабойной зоны раствором ПАВ; КРГ-8 — обработка термо-газохимическими методами; КР7-9 — прочие виды обработки призабойной зоны; КРГ-10 — выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин; КРГ-11—дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интервалов;

КР8 — исследование скважин, в том числе: К.Р8-1-—исследование характера насыщенности и выработки продуктивных пластов, уточнение геологического разреза в скважинах; К.Р8-2 — оценка технического состояния скважин, обследование скважины;

КР9 — перевод скважин на использование по другому назначению, в том числе: К.Р9-1—освоение скважин под нагнетательные; КР9-2 — перевод скважин под отбор технической воды; КР9-3 — перевод скважин в наблюдательные, пьезометрические; КР9-4 — перевод скважин под нагнетание теплоносителя или воздуха;

К.Р10 — ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин, в том числе: КРЮ-1 — оснащение паро- и воздухонагнета-тельных скважин противопесочным оборудованием; КРЮ-2 — промывка в паро- и воздухонагнетательных скважинах песчаных пробок;

КРИ — консервация и расконсервация скважин; КР12 — ликвидация скважин; КР13 — прочие виды работ.

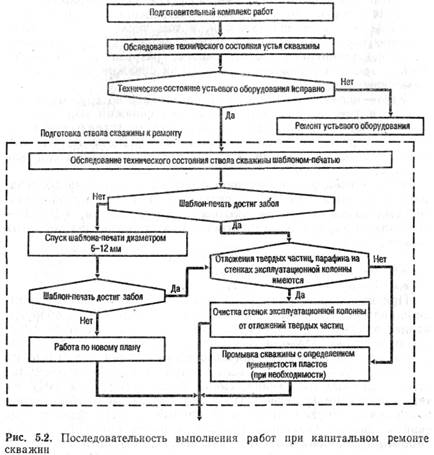

При капитальном ремонте скважин подготовительный комплекс включает работы по передислокации ремонтного оборудования, планировке территории рабочей зоны, глушению скважины, монтажу подъемных установок, разборке устьевого оборудования и подъему скважинного оборудования и доставке на ремонтную базу, очистке штанг и труб от парафинисто-смолистых и солевых отложений, смене эксплуатационных НКТ на технологические (рабочие) НКТ или бурильные трубы, завозу в циркуляционную систему и резервные емкости технологической жидкости. Основные комплексы работ при капитальном ремонте выполняют в последовательности, указанной на рис. 5.2. Так же как и при текущем ремонте проверяют техническое состояние оборудования устья скважины, колонной головки и проводят необходимый ремонт. Исследуют состояние эксплуатационной колонны и ствола скважины, скважинного оборудования, наличие посторонних предметов, определяют глубину забоя и уровень жидкости. При непрохождении шаблона-печати до забоя скважины дальнейшие работы определяют в зависимости от результатов обследования поднятого шаблона-печати. При прохождении шаблона-печати до забоя скважину промывают. Выполняют также запланированные промыслово-геофизические и гидромеханические исследования скважины. В случае негерметичности эксплуатационной колонны или наличия межпласто-вых перетоков проводят восстановительные работы по устранению негерметичности колонны или цементного кольца и исследования по определению качества проведенных работ. Если негерметичность колонны определена до начала ремонта или одним из планируемых видов ремонта является наращивание цементного кольца, то после подготовки ствола скважины устанавливают разделительный мост ниже предлагаемого места нарушения герметичности или верхнего уровня цементного кольца за колонной. После чего выполняют необходимые исследования и восстановительные работы и разбуривают разделительный мост.

При отсутствии твердых отложений на стенках эксплуатационной колонны, посторонних предметов в скважине, дефектов и при герметичности колонны проводят другие работы по ремонту скважин, осуществлению геолого-технических мероприятий и исследованию скважин. Все работы по капитальному ремонту скважины завершают очисткой стенок колонны и забоя от возможных в процессе ремонта отложений твердых частиц с обязательной сменой жидкости, заполняющей скважину.

На заключительном этапе проводят смену технологических НКТ или бурильных труб на эксплуатационные НКТ, монтаж и спуск скважинного оборудования, сборку устьевой арматуры, пуск и освоение скважины, демонтаж подъемной установки со вспомогательным оборудованием, вывоз отработанной жидкости и труб, очистку территории рабочей зоны от посторонних предметов и ее планировку.

Перед спуском ЭЦН, гидропоршневых и электродиафраг-менных насосов, газлифтного оборудования шаблонируют колонны. Нагнетательную скважину перед ремонтом останавливают на несколько дней. Продолжительность остановки определяется темпом снижения пластового давления. В случае превышения пластового давления гидростатического скважину перед ремонтом глушат. В остальном последовательность работ аналогична последовательности работ, выполняемых при ремонте нефтяных скважин.

Источник

капитальный ремонт скважин, КРС

3.1.5 капитальный ремонт скважин, КРС: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением его составных элементов.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Смотреть что такое «капитальный ремонт скважин, КРС» в других словарях:

Капитальный ремонт скважин КРС — ► pull out of hole Включает ремонтно исправительные работы, зарезку и бурение второго ствола скважин, ловильные, ремонтно изоляционные работы, а также возврат на вышележащие пласты (горизонты) и ликвидацию скважин. К ремонтно исправительным… … Нефтегазовая микроэнциклопедия

капитальный ремонт — 3.11 капитальный ремонт: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности, полного или близкого к полному восстановлению технического ресурса ЭПС с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

КРС (значения) — КРС аббревиатура, которая может означать: Капитальный ремонт скважин в нефтегазовой отрасли комплекс работ, предназначенный для увеличения (предотвращения падения) дебита скважины. Конечно разностная схема численный метод. Контрольная … Википедия

КРС — КРС аббревиатура, которая может означать: Капитальный ремонт скважин в нефтегазовой отрасли комплекс работ, предназначенный для увеличения (предотвращения падения) дебита скважины. Конечно разностная схема численный метод. Контрольная … Википедия

СТО Газпром 2-2.3-145-2007: Инструкция по техническому диагностированию скважин ПХГ — Терминология СТО Газпром 2 2.3 145 2007: Инструкция по техническому диагностированию скважин ПХГ: 3.1.1 геофизические исследования скважин, ГИС: Исследования, основанные на измерениях естественных и искусственных физических полей во… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Сокращения — 3.1. Сокращения ДМ документ на магнитном носителе. МНЗ магнитный носитель с записью. ПИ программное изделие. ПС программное средство. ПЭВМ персональная ЭВМ. ТАИ тепловая автоматика и измерения. ТЗ техническое задание. ТУ технические условия. ФАП… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Сокращения и обозначения — 3.10 Сокращения и обозначения ∆IL дифференциальная защита линии; ∆IT дифференциальная защита трансформатора; АСС текущий канал (Actual channel); ASC ASCII символ; ASDU блок данных прикладного уровня (Application Service Data Unit); APCI… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Газпром нефть — (Gazprom neft) Компания Газпром нефть, собственники и руководство компании, создание и развитие Газпром нефти Информация о компании Газпром нефть, собственники и руководство компании, создание и развитие Газпром нефти Содержание Содержание «»… … Энциклопедия инвестора

Чернушка (город) — У этого термина существуют и другие значения, см. Чернушка. Город Чернушка Флаг Герб … Википедия

Список аббревиатур — Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии … Википедия

Источник

Капитальный ремонт скважин

Капитальный ремонт скважин – комплекс работ, связанный с восстановлением ее работоспособности

Капитальный ремонт скважин (Workover)- повторное проникновение в законченную скважину для проведения очистных и восстановительных работ.

Комплекс работ КРС включает восстановление работоспособности эксплуатационных колонн, цементного кольца, призабойной зоны пласта, ликвидация аварий, спуск и подъем оборудования для раздельной эксплуатации и закачки.

Это последовательность работ, направленных на восстановление цементного кольца, обсадочных колон, призабойной зоны.

В зависимости от объема работ, их характера и степени сложности капитальные ремонты подразделяются на 2 категории сложности:

Ремонты при глубине скважины до 1500 метров

Ремонты в скважинах свыше 1500 метров

Ко 2 й категории также относят независимо от глубины скважины, все виды наиболее сложных и трудоемких работ, связанных с ликвидацией аварий и осложнений, исправлением смятий или заменой участков поврежденных обсадных колонн, проведением гидроразрыва пласта; работы в скважинах с сильными нефтегазопрявлениями; ремонты в наклонно-направленных скважинах; все виды ремонтно-изоляционных работ; все необходимые технологические неоднократные цементные заливки.

Единицей ремонтных работ является скважино-ремонт.

Это комплекс подготовительных, основных и заключительных работ, выполняемых на скважине от ее приема в ремонт до ввода в эксплуатацию.

Необходимость проведения работ по КРС основывается факторами:

Требованиями технологии рациональной разработки месторождения, залежи, пласта.

Возможностью получения дополнительной нефти при улучшении технико-экономических показателей.

Несоответствием конструкции скважины условиям эксплуатации и разработки месторождения.

Несоответствием дебета нефти, содержанием воды в продукции скважины и их изменений параметрам продуктивного пласта в нефтяных добывающих скважинах; приемистости, давления нагнетания в водонагнетаемых скважинах.

Возможностью повышения продуктивности скважин за счет увеличения проницаемости пласта в призабойной зоне.

Возникновением аварийных ситуаций, связанных со скважинным оборудованием, исследовательской аппаратурой и приборами.

Подготовка скважин к капитальному ремонту включает глушение скважину и закрытие устья.

Источник

Общие понятия о текущем и капитальном ремонте скважин

Все работы по вводу скважин в эксплуатацию связаны со спуском в них оборудования: НКТ, глубинных насосов, насосных штанг и т.п. В процессе эксплуатации скважин фонтанным, компрессорным или насосным способом нарушается их работа, что выражается в постепенном или резком снижении дебита, иногда даже в полном прекращении подачи жидкости.

Работы по восстановлению заданного технологического режима эксплуатации скважины связаны с подъемом подземного оборудования для его замены или ремонта, очисткой скважины от песчаной пробки желонкой или промывкой, с ликвидацией обрыва или отвинчивания насосных штанг и другими операциями.

Изменение технологического режима работ скважин вызывает необходимость изменения длины колонны подъемных труб, замены НКТ, спущенных в скважину, трубами другого диаметра, УЭЦН, УШСН, ликвидации обрыва штанг, замены скважинного устьевого оборудования и т.п. Все эти работы относятся к подземному (текущему) ремонту скважин и выполняются специальными бригадами по подземному ремонту.

Более сложные работы, связанные с ликвидацией аварии с обсадной колонной (слом, смятие), с изоляцией появившейся в скважине воды, переходом на другой продуктивный горизонт, ловлей оборвавшихся труб, кабеля, тартального каната или какого-либо инструмента, относятся к категории капитального ремонта.

Работы по капитальному ремонту скважин выполняют специальные бригады. Задачей промысловых работников, в том числе и работников подземного ремонта скважин, является сокращение сроков подземного ремонта, максимальное увеличение межремонтного периода работы скважин.

Высококачественный подземный ремонт — главное условие увеличения добычи нефти и газа. Чем выше качество ремонта, тем больше межремонтный период и тем эффективнее эксплуатация скважины.

Под межремонтным периодом работы скважин понимается продолжительность фактической эксплуатации скважины от ремонта до ремонта, т.е. время между двумя последовательно проводимыми ремонтами.

Продолжительность межремонтного периода работы скважины обычно определяют один раз в квартал (или полугодие) путем деления числа скважино-дней, отработанных в течение квартала (полугодия), на число подземных ремонтов за то же рабочее время в данной скважине.

Для удлинения межремонтного периода большое значение имеет комплексный ремонт — ремонт наземного оборудования и подземный ремонт скважины. Чтобы гарантийный срок работы скважины был выдержан, ремонт наземного оборудования должен быть совмещен с подземным ремонтом. Поэтому на промысле заранее должны быть составлены комплексные графики на подземный ремонт и на ремонт наземного оборудования.

Коэффициент эксплуатации скважин — отношение времени фактической работы скважин к их общему календарному времени за месяц, квартал, год.

Коэффициент эксплуатации всегда меньше 1 и в среднем по нефте- и газодобывающим предприятиям составляет 0.94 – 0.98, т.е. от 2 до 6 % общего времени приходится на ремонтные работы в скважинах.

Текущий ремонт выполняет бригада по подземному ремонту. Организация вахтовая — 3 человека: оператор с помощником у устья и тракторист-шофер на лебедке.

Капитальный ремонт выполняют бригады капитального ремонта, входящие в состав сервисных предприятий нефтяных компаний.

Состав работ при подготовке скважин к ремонту

Комплекс подготовительных работ перед производством ремонта производится в следующей последовательности:

· производится выдача задания (плана) на ремонт скважины;

· производится прием скважины в ремонт;

· производится планировка территории вокруг скважины для расстановки оборудования, сооружают, при необходимости, якоря;

· останавливают скважину и производят ее глушение;

· производится передислокация оборудования ремонтной бригады;

· расставляют оборудования и производят монтаж подъемного агрегата;

· производится подъем мачты подъемного агрегата и монтаж рабочей площадки;

· производится разборка устьевого оборудования и монтаж ПВО.

Глушение скважин

Перед началом ремонтных работ подлежат глушению:

· скважины с пластовым давлением выше гидростатического;

· скважины с пластовым давлением ниже гидростатического, но в которых согласно расчетам сохраняются условия фонтанирования или нефтегазопроявления.

Глушение скважины осуществляется заменой скважинной жидкости на жидкость глушения. Глушение скважины допускается при полной или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или без восстановления циркуляции. Если частичная замена скважинной жидкости не допустима, заполнение колонны жидкостью глушения осуществляют при ее прокачивании на поглощение.

Рисунок 31 – Промывка скважины

Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин производят закачиванием жидкости глушения методом прямой или обратной промывки эксплуатационной колонны до выхода циркуляционной жидкости на поверхность и выравнивания плотностей входящего и выходящего потоков для обеспечения необходимого противодавления на пласт. По истечении 1—2 ч при отсутствии переливов и выхода газа скважина считается заглушенной.

Глушение скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН, при необходимости производят в два и более приемов после остановки скважинного насоса и сбивания циркуляционного клапана. Жидкость глушения закачивают через НКТ и межтрубное пространство до появления ее на поверхности. Закрывают задвижку и закачивают в пласт расчетный объем жидкости, равный объему эксплуатационной колонны от уровня подвески насоса до забоя.

Рисунок 32 – Схема расстановки агрегатов при глушении скважины

Рисунок 33 — Схема расположения оборудования, агрегатов, приспособлений при освоении и ремонте скважин при одиночном расположении скважины

Лекции № 16, 17

Сбор и подготовка скважинной продукции

К числу основных требований, предъявляемых к системам сбора, транспортирования и подготовки нефти, газа и воды на промыслах относятся:

1. Автоматическое измерение количества нефти, газа и воды по каждой скважине.

2. Обеспечение герметизированного сбора продукции на всем пути движения.

3. Доведение нефти, газа и воды до норм товарной продукции.

4. Автоматический учет товарной нефти и газа и передача их товарно- транспортным организациям.

5. Возможность ввода в эксплуатацию части большого месторождения с полной утилизацией нефтяного газа.

6. Обеспечение высоких экономических показателей по капитальным затратам, снижению металлоемкости и экономичных расходов.

7. Надежность и маневренность эксплуатации технологических установок и возможность их полной автоматизации.

8. Изготовление оборудования технологических установок и основных узлов системы сбора индустриальным способом в блочном и мобильном исполнении.

В настоящее время обустройство нефтяных месторождений осуществляется с применением напорных герметизированных систем сбора и подготовки скважин, основными элементами которых являются добывающие скважины, автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ), дожимные насосные станции (ДНС) или сепарационные установки с насосной откачкой, а также центральный пункт сбора и подготовки нефти, газа и воды (ЦППН). Элементы системы связаны между собой с помощью трубопроводов: от добывающих скважин к АГЗУ газожидкостная смесь подается по выкидным линиям диаметром 73-114 мм, дальнейшая транспортировка продукции осуществляется по коллекторам большого диаметра.

Схема сбора и подготовки зависит от площади месторождения, дебитов скважин, физико-химических свойств перекачиваемой жидкости, рельефа местности и природных условий. Так, в одних случаях продукция разделяется на АГЗУ на обводненную и безводную, а в других она транспортируется после АГЗУ по единому коллектору. На некоторых месторождениях к ДНС подходят коллекторы от нескольких АГЗУ, на других на каждой АГЗУ установлен сепаратор первой ступенни, и жидкость транспортируется на ЦППН либо дожимными насосами, либо за счет давления в линии. На небольших по площади месторождениях АГЗУ и ЦППН могут быть расположены на одной площадке.

Рисунок 34 – Принципиальная схема сбора продукции в Западной Сибири

1 – добывающая скважина; 2 – выкидная линия; 3 – АГЗУ; 4 – сборный коллектор; 5 – КНС; 6 – нагнетательная скважина; 7 – УПВ; 8 – УПН; 9 – автоматизированная замерная установка; 10 – газопровод; 11 – ГПЗ; 12 – ДНС; 13 – магистральный нефтепровод; 14 – насосная станция; 15 – парк товарных резервуаров; 16 – товарный коллектор нефти

Принцип работы элементов системы на всех месторождениях одинаковый: на АГЗУ фазы не разделяются. Первая ступень сепарации осуществляется на ДНС, в результате газ отводится по отдельному коллектору. Кроме того, может проводиться предварительный сброс воды с закачкой ее в нагнетательные или поглощающие скважины, а вторая — на ЦППН. Технологические процессы подготовки нефти для всех систем сбора аналогичны: сепарация или разделение фаз, де-эмульсация продукции, обессоливание, стабилизация нефти. Последний процесс обычно осуществляется параллельно с деэмульсацией и обессоливанием. Исходя из физических процессов, протекающих при подготовке нефти, оборудование для систем изготовляют в блочном исполнении; вместо деэмульсационных и обессоливающих установок, в которых процессы нагрева и отстоя совмещены, сейчас выпускают нагреватели и отстойники. Комбинируя нагреватели и отстойники разной пропускной способности и различного исполнения, находят рациональный процесс подготовки нефти для условий данного месторождения. Основным оборудованием системы сбора являются: выкидные линии и коллекторы, автоматизированные групповые замерные установки, путевые подогреватели, дожимные насосные станции.

Сепарация нефти от газа

1. Для получения нефтяного газа;

2. Для уменьшения перемешивания газа и снижения гидравлических сопротивлений;

3. Для отделения от нефти образовавшейся пены;

4. Для предварительного отделения воды;

5. Для снижения пульсаций при транспортировании нефти.

Сепараторы делятся на следующие категории:

1. По назначению:

2. По геометрической форме и положению в пространстве:

3. По типу обслуживаемых скважин:

4. По характеру проявления основных сил:

б) инерционные (жалюзийные);

в) центробежные (гидроциклонные).

5. По рабочему давлению:

а) высокого давления (6,4 МПа);

б) среднего давления (2,5 МПа);

в) низкого давления (0,6 МПа);

6. По числу обслуживаемых скважин:

7. По числу ступеней сепарации:

8. По разделению фаз:

В сепараторах любого типа различают 4 секции:

1. Основная сепарационная секция — служит для интенсивного отделения нефти от газа. На работу 1-й секции оказывает степень снижения давления и температуры в сепараторе, физико-химические свойства нефти.

2. Осадительная секция — здесь происходит дополнительное выделение пузырьков газа.

3. Секция сбора нефти – происходит сбор и накапливание нефти.

4. Каплеуловительная секция — она служит для улавливания частиц жидкости, уносимых потоком газа.

Сепаратор (рисунок 35) работает следующим образом:

Нефтегазовая смесь под давлением поступает через патрубок 1 к раздаточному коллектору 2. Далее смесь попадает на наклонные плоскости 6, увеличивающие путь движения нефти и способствующие тем самым выделению пузырьков газа. Верхней части сепаратора установлена каплеуловительная насадка 4 жалюзийного типа, сечение которой показано на том же рисунке. Капельки нефти, отбиваемые в жалюзийной насадке 4, стекают в поддон и по дренажной трубе 13 направляются в нижнюю часть сепаратора.

В сечении жалюзи условно показаны две капли нефти: большая а, которая, пройдя две гофры, прилипает к стенке жалюзи и стекает по стенке вниз, и мелкая b, пролетевшая с потоком газа все гофры.

Каплеулавливающая насадка 4 может быть различной конструкции. Работа ее должна основываться на следующих принципах: столкновении потока газа с различного рода перегородками; изменении направления и скорости потока; использовании центробежной силы.

Рисунок 35 — Общий вид вертикального сепаратора

Перегородки 10 служат для успокоения уровня при пульсирующей подаче продукции скважин, а датчик регулятора уровня поплавкового типа 7 с исполнительным механизмом 8 – для циклического вывода нефти из корпуса сепаратора. Через патрубок 9 с установленной на нем задвижкой сбрасывается скопившаяся грязь. В верхней части сепаратора располагается предохранительный клапан 5, рассчитанный на сбрасывание газа при достижении в сепараторе давления выше нормы. На газовом патрубке сепаратора имеется также регулятор давления «до себя» 3, поддерживающий необходимое давление в корпусе сепаратора.

В нижней части корпуса сепаратора устанавливается водомерное стекло 11 с отключающимися краниками 12, предназначенное для измерения количества подаваемой жидкости

Работа сепаратора любого типа характеризуются двумя основными показателями:

1. Количеством капельной жидкости уносимой потоком газа из секции 4.

2. Количеством пузырьков газа, уносимых потоком нефти из секции 3.

Чем меньше эти показатели, тем лучше работает сепаратор.

Эффективность сепаратора характеризуется степень усадки в нем нефти за счет разгазирования и соответствующее увеличение в нем газа.

В каждой ступени сепарации за счет снижения давления, количество нефти уменьшается и соответственно увеличивается количество газа.

К показателям эффективности работы нефтяного сепаратора относятся также удельный унос капельной жидкости потоком газа и удельной унос свободного газа потоком нефти.

Степень технического совершенства сепаратора характеризуется:

1. Минимальным диаметром капель жидкости, задерживаемых в сепараторе;

2. Максимальной допускаемой средней скоростью газового потока в свободном сечении сепаратора.

3. Временем пребывания жидкости в сепараторе, за которое происходит максимальное выделение газа.

Источник