- Ремонт станков: отличия текущего от капитального

- Ремонт токарно-винторезных станков

- Виды ремонтов

- Особенности капитального ремонта

- Этапы капитального ремонта

- Токарные станки после капитального ремонта: восстановление и эксплуатация

- Особенности токарной обработки и устройство станка

- Необходимость ремонта и подготовка к нему

- Методы ремонта направляющих

- Некоторые особенности шабрения направляющих

- Как выполняется ремонт каретки суппорта

- Установка ходового винта и вала

Ремонт станков: отличия текущего от капитального

Ремонт, которому с определенной периодичностью должен подвергаться любой станок, может быть текущим или капитальным. Эти виды ремонта отличаются друг от друга преследуемыми целями, перечнем выполняемых операций, трудоемкостью, продолжительностью и затратностью. Рассмотрим текущий и капитальный виды ремонта станков подробнее.

Текущий ремонт выполняется с целью устранения неисправностей отдельных узлов и деталей станка или их восстановления при износе. В подавляющем большинстве случаев текущий ремонт, иначе называемый эксплуатационным, выполняется на месте установки станка, а также в ремонтно-механических мастерских или производственно-технических отделах предприятия. Этот ремонт, как правило, специально не планируется по срокам, что объясняется невозможностью точно предсказать время выхода того или иного узла станка из строя. Объем работ, выполняемых при текущем ремонте, является нефиксированным: планируются лишь средние трудозатраты, исчисляемые в человеко-часах по отношению к 100 машино-часам.

Текущий ремонт станков может выполняться индивидуальным или агрегатным способом. В первом случае узлы и детали, вышедшие из строя, снимаются со станка, восстанавливаются, после чего устанавливаются обратно. Во втором случае поврежденные узлы и детали заменяются новыми компонентами, которые до этого хранились в специальном обменном фонде.

Поврежденные детали отправляются в ремонтно-механическую мастерскую, где восстанавливаются и передаются в обменный фонд. Важным преимуществом агрегатного метода ремонта является существенное снижение простоев оборудования и, как следствие, увеличение выработки продукции. Производственные площади РММ при этом удается уменьшить, поскольку повышается пропускная способность мастерских.

Капитальный ремонт станков, как правило, выполняется в специализированной ремонтной организации (он, впрочем, может быть осуществлен и без вывоза станка – на месте его эксплуатации). При капитальном ремонте оборудование разбирается на отдельные узлы и детали, которые дефектуются на три группы – годные, нуждающиеся в ремонте и не подлежащие восстановлению. Затем оборудование собирается из замененных (новых) и отремонтированных деталей, проходит испытания и обкатку. Преимущества, обеспечиваемые капитальным ремонтом, весьма существенны:

- все характеристики отремонтированного станка возвращаются к паспортным нормам точности;

- значительно повышается качество продукции, изготавливаемой на станке;

- увеличивается степень безопасности оборудования в эксплуатации;

- повышается производительность работы и ее удобство, сокращается время, требующееся на обслуживание станка, появляется возможность увеличения его загрузки;

- обеспечивается экономия средств предприятия (по сравнению с приобретением нового оборудования), снижаются расходы на электроэнергию.

Капитальный ремонт станка выполняется в несколько этапов, при этом крайне важно соблюсти их последовательность. В первую очередь оборудование тщательно очищается от загрязнений (для этого могут использоваться специальные деревянные скребки). Станок осматривается, после чего разбирается. На этапе разборки выполняется дефектация деталей – поиск изгибов, трещин, сколов, других поломок или следов износа.

Разборка станка, в свою очередь, также выполняется в строго определенной последовательности. Сначала снимаются защитные ограждения, кожухи, крышки, после чего специалисты, выполняющие ремонт, получают доступ к вышедшим из строя узлам и деталям станка. Существуют правила, в соответствии с которыми выполняется разборка оборудования:

- пригодные к эксплуатации детали не раскомплектовываются (не обезличиваются) для того, чтобы не нарушить их целостность и облегчить последующую сборку;

- детали, устанавливаемые с натягом (подшипники, шестерни, втулки, шкивы, звездочки, другие) снимаются с помощью специальных приспособлений – съемников, гидравлических прессов, выколоток. При установке этих приспособлений следует исключить перекосы, а при их использовании не допускать резких ударов;

- узлы, имеющие значительные коррозионные повреждения (заржавевшие), предварительно выдерживают в дизельном топливе или керосине и лишь после этого разбирают;

- болты и гайки откручиваются ключами соответствующей формы и размера, винты выкручиваются отвертками, шлицы которых строго соответствуют шлицам, располагающимся в головках винтов;

- головки заклепок при разборке заклепочных соединений срубаются зубилом, а их стержни выбиваются специальным бородком.

Все перечисленные правила необходимо соблюдать для достижения важнейшей цели – свести риск повреждения деталей и узлов станка к минимуму.

Определенные правила действуют и в отношении дефектации деталей. Так, состояние подшипников определяется по радиальному зазору, который определяется в двух плоскостях, диаметрально противоположных по отношению друг к другу. Шестерни проверяются методом наружного осмотра, при этом оценивается степень износа зубьев, шпоночных и шлицевых пазов.

Для проверки резьбовых частей деталей последние вывинчиваются или навертываются от руки с целью определения трудности выполнения этих операций. Если детали вывинчиваются или навертываются с трудом, выполняется восстановление резьбы, а при ее невозможности – выбраковка детали.

Источник

Ремонт токарно-винторезных станков

Использование токарно-винторезного станка связано с постоянными нагрузками. Периодически при допущении ошибок оператором происходит износ важных частей конструкции, другие составляющие станка имеют определенный срок службы. Именно поэтому станок нуждается в периодическом осмотре, проведя который можно сделать вывод – нужно ли проводить капитальный ремонт, можно ли выполнять работы с соблюдением правил безопасности, способно ли конструкция станка обеспечивать необходимую точность обработки и многое другое. Проведение периодического осмотра позволяет продлить срок службы станка, а также увеличит показатель производительности работы. Токарно-винторезных станков модели 16К20 и 1К62 осталось довольно много, несмотря на то, что они уже не производятся. Долгий срок службы можно связать с правильным осмотром, ремонтопригодностью задней бабки, коробки передач, электрооборудования и других составляющих этой конструкции.

Виды ремонтов

Учитывая важность вопроса своевременного проведения ремонта станка, была разработано три меры предотвращения износа электрооборудования, задней бабки и других составляющих станка. Эти меры были разделены на три категории, технология проведения которых значительно отличается:

- Предварительный осмотр и ремонт проводится каждый день перед началом работы. Подобная процедура проводится для выявления неисправностей, которые можно выявить при быстром осмотре: плохое питание электрооборудования из-за повреждения кабеля, нарушение крепления задней бабки, механическое повреждение токарно-винторезных станков 16К20 и 1К62, которые появились из-за внешнего воздействия. Подобный осмотр – требования техники безопасности не только при использовании 16К20 и 1К62, но и других моделей.

- Текущий ремонт проводится после планового осмотра. Проведение текущего ремонта подразумевает диагностику не только открытых элементов станков 16К20 и 1К62, к примеру, задней бабки, но и электрооборудования и других составляющих конструкции. Основная задача – исправление всех неисправностей, которые не позволяют проводить работы с заданными технологическими параметрами.

- Капитальный ремонт – самый сложный и дорогостоящий из приведенных в этом списке. Его проведение позволяет не только обеспечить нужные условия для работы, но и значительно увеличивает срок эксплуатации электрооборудования, составных частей привода, задней бабки, передачи и других составляющих конструкции. Основная задача, которую ставят перед собой, когда проводят капитальный ремонт, это возвращение показателей работы станка 16К20 и 1К62 к тем, который были заданы на заводе или приближение состояния оборудования к первоначальному. Капитальный ремонт предусматривает разбор корпуса, замену электрооборудования и других частей конструкции при необходимости.

Промежуток времени, через который проводят текущий и капитальный ремонт, может зависеть от различных факторов.

Скачать альбомы по ремонту токарно-винторезного станка 16К20

Особенности капитального ремонта

При проведении работы по полному осмотру винторезного станка обращают особое внимание на следующее:

- Станину. Станина является связующим элементом и от ее состояния зависит точность обработки, наличие вибрации и многое другое.

- Суппорт предназначен для крепления инструмента и его передвижения относительно заготовки. Как и другие части конструкции, он подвержен износу.

- Фартук предназначен для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное. От его состояния будет зависеть плавность хода суппорта. Поэтому проводится проверка его состояния.

- Коробку скоростей и передач.

- На особенности работы всего электрооборудования.

- Состояние задней бабки.

Как правило, осмотру подвержены все важные части винторезного станка, которые подвергаются наибольшему воздействию во время обработки детали.

После выполнения проверки на наличие дефектов их исправление проводится путем инструментального вмешательства или полной замены износившегося элемента токарно-винторезных станков. К примеру, при восстановлении электрооборудования часто следует провести полную замену, так как работы по восстановлению очень сложны. При восстановлении задней бабки можно заменить только определенные ее части.

Ремонтные работы проводят исключительно мастера, имеющие навыки по разбору и диагностике винторезного оборудования. Этап тестирования позволяет найти наиболее рациональное решение по восстановлению токарно-винторезных станков.

Этапы капитального ремонта

Современное оборудование позволяет восстановить станки с сильной степенью износа практически до первоначального состояния. Особая сложность состоит в правильности позиционирования всех элементов, так как отклонение даже на несколько десятков миллиметра обуславливает значительно падение точности обработки. Из-за длительной эксплуатации даже при хорошей смазке контактирующих во время движения поверхностей они затираются. Эту особенность следует учитывать и устранять. Отклонение от нормы может составить несколько миллиметров, что быстро и точно выявить можно только современным оборудованием.

При проведении восстановления токарно-винторезных обрабатывающих станков, к примеру, 16К20 и 1К62, технология осмотра и выполнения восстановительных работ выглядит следующим образом:

- При осмотре токарно-винторезных станин стоит помнить, что именно этот элемент конструкции является связующим. Так правильность расположения задней бабки может зависеть от степени деформации токарно-винторезных станин 16К20 и 1К62. Наличие деформации – результат высоких нагрузок.

- Монтаж коробки подач и скоростей токарно-винторезных станков. Коробка подач – один из наиболее важных элементов конструкции.

- Восстановление направляющих каретки токарно-винторезных станков – также один из важных этапов, который содержит технология капитального ремонта 16К20 и 1К62.

- Диагностика и монтаж фартука.

- Обслуживание передней бабки. Один из наиболее важных этапов – демонтаж, диагностика передней бабки, которая состоит из огромного количества важных элементов. Конструкция 16К20 и 1к62 устроена так, что коробка скоростей и подач расположена в этой части.

- Замена сменных шестерен.

- Замена суппорта 16К20 и 1К62, его наладка.

- Монтаж и наладка задней бабки.

- Проверка исправности электрооборудования, защитного устройства.

- Проверка состояния системы охлаждения.

- Замена и монтаж кожухов, различных защитных крышек, обновление табличек с техническими данными.

Таким образом можно провести полное восстановление рассматриваемого оборудования. Многие элементы указанных моделей станков сделаны так, что их можно произвести самостоятельно. На машиностроительном заводе, где часто и используются подобные станки, несложно произвести износившиеся шестерни для коробки скоростей или передач. А вот с элементами электрооборудования могут возникнуть трудности, так как заводы, которые создавали 16К20 и 1К62, уже не существуют и детали приходится подбирать по сходству определенных параметров, а не по названию.

Если найти необходимые запчасти можно самостоятельно, то провести их замену может только квалифицированный специалист, который ранее занимался выполнением подобной работы. Технология проведения замены компонентов конструкции изложена в различных книгах, которые можно скачать и изучить. Однако стоит учитывать, что допущение незначительных ошибок при сборе коробки скоростей или передач приведет к полному износу всех элементов. Также не стоит забывать о том, что наладка проводится для достижения определенных показателей точности обработки, которой сможет достигнуть мастер. Поэтому диагностику, демонтаж и монтаж следует доверять квалифицированным специалистам.

Источник

Токарные станки после капитального ремонта: восстановление и эксплуатация

В тех ситуациях, когда токарное оборудование вышло из строя, совершенно не обязательно приобретать новый дорогостоящий агрегат. После грамотного ремонта токарные станки вновь будут в состоянии качественно и эффективно выполнять все технологические операции по обработке металла. Прежде чем разбираться в таком процессе, как ремонт токарного станка, необходимо вспомнить, что собой представляет токарная обработка и как устроено оборудование для ее осуществления.

Далеко не всегда есть возможность покупать новое оборудование. Выход один — ремонт

Особенности токарной обработки и устройство станка

При осуществлении токарной обработки решается задача по уменьшению диаметра заготовки, которая совершает вращательное движение, будучи закрепленной в шпинделе станка. Снятие слоя лишнего металла (за счет чего и происходит уменьшение диаметра заготовки) выполняет резец, оснащенный режущей кромкой.

Он может совершать перемещения в продольном (подача) и поперечном направлениях. Устанавливая параметры этих движений (вращение, продольное и поперечное перемещение режущего инструмента), можно регулировать толщину слоя снимаемого металла и форму стружки и воздействовать на качество выполняемой обработки.

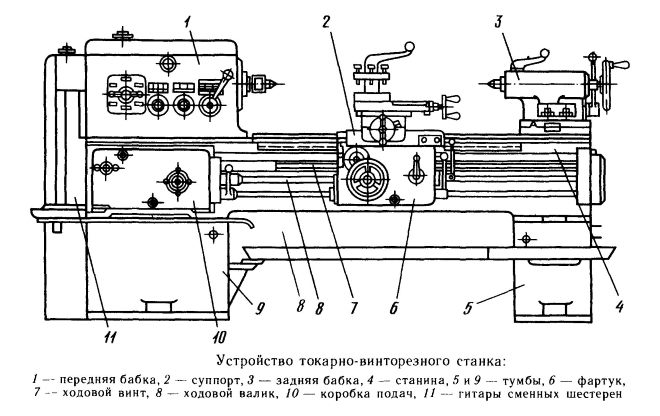

К основным конструктивным узлам станка токарной группы относят:

- несущую станину с направляющими, по которым происходит перемещение задней бабки токарного станка и его суппорта;

- переднюю бабку, расположенную с левой части станины (важнейшими конструктивными элементами передней бабки являются шпиндельный узел и патрон, в котором фиксируется обрабатываемая на станке заготовка);

- коробку передач, смонтированную на передней части станины;

- непосредственно сам суппорт, на котором имеются салазки для обеспечения поперечного перемещения режущего инструмента;

- резцедержатель, который перемещается по поперечным салазкам суппорта.

Основные элементы токарного станка по металлу

Перечисленные узлы, нуждающиеся в регулярном техническом обслуживании и иногда – в ремонте, могут иметь различные модификации, что определяет назначение и функциональные возможности станка (многорезцовый, токарно-револьверный и др.).

Необходимость ремонта и подготовка к нему

Наиболее распространенными ситуациями, в которых требуется уже не техническое обслуживание, а ремонт токарного агрегата, являются износ направляющих, подшипников, выход из строя вилок, которые переключают элементы зубчатых соединений и др. Естественно, после периода продолжительной эксплуатации токарное оборудование нуждается в капитальном ремонте, к которому следует правильно и основательно подготовиться.

Уровень вибраций и шумов, издаваемых изношенными узлами токарного станка, определяется при работе оборудования на холостом ходу. Кроме того, проверяется осевое и радиальное биение шпиндельного узла. Чтобы продиагностировать состояние опор качения, необходимо выполнить обработку пробной заготовки и сопоставить полученные геометрические параметры с требуемыми значениями. Во многих случаях подобные действия позволяют избежать капитального ремонта оборудования и ограничиться устранением локальных неисправностей.

Если капитальный ремонт токарному станку все же необходим, перед этим необходимо тщательно очистить оборудование от грязи и пыли, которые скопились в процессе его эксплуатации. Все технические жидкости, требующиеся для работы станка (масло, СОЖ), необходимо слить. Затем проверяют, все ли конструктивные элементы оборудования находятся на своих местах.

Методы ремонта направляющих

Выбор способа ремонта направляющих станков токарной группы (выполнить такой ремонт своими руками, не имея специального оборудования, достаточно сложно) зависит от того, насколько сильно изношены данные конструктивные элементы, какой твердостью они обладают, насколько хорошо технически оснащена ремонтная бригада, которая будет заниматься выполнением этой непростой процедуры.

Изношенные направляющие станины токарного станка

Восстанавливать направляющие станины, подвергшиеся значительному износу после длительной эксплуатации, можно разными способами: строганием, фрезерованием, шабрением (с притиркой и без), протягиванием, шлифованием, накатыванием при помощи специальных роликов. К наиболее распространенным методам, используемым при капитальном ремонте станины токарного станка, относятся строгание, шабрение и шлифование.

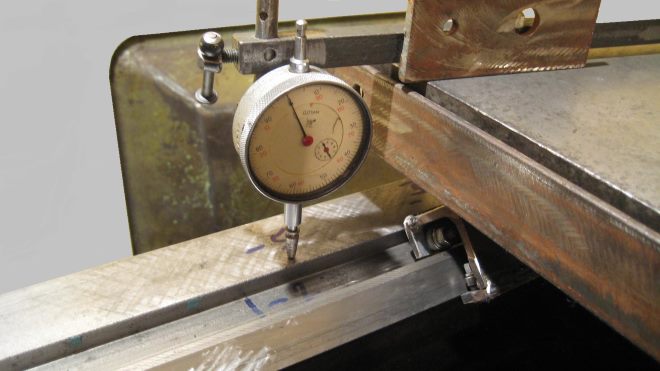

Уточнить величину износа направляющих можно лишь после того, как с их поверхности удалены все загрязнения и имеющиеся забоины. Чтобы определить зазоры, имеющиеся на данных узлах токарного станка, на них накладывают металлическую линейку и с помощью щупа выявляют наиболее изношенные участки, требующие срочного ремонта, проводя замеры через каждые 30–50 см.

Проверка станины с помощью самодельного приспособления

Опытные специалисты могут выявить наиболее изношенные участки направляющих станины при помощи тонкой бумаги, толщина которой не превышает 0,02 мм. Такая бумага накладывается на рассматриваемые узлы токарного станка и прижимается к ним металлической линейкой. В тех местах, где направляющие не подверглись серьезному износу, бумага не вытаскивается из-под линейки, а обрывается по ее краю.

Шабрение, хотя и является достаточно трудоемким процессом, выполняется достаточно часто, так как позволяет эффективно восстанавливать геометрические параметры рассматриваемых узлов токарного станка.

Определение наименее изношенных участков станины

Для выполнения шабрения, которое осуществляется в рамках капитального ремонта, станину оборудования устанавливают на жесткое основание, выверяя положение ее элементов в продольном и поперечном направлениях и при необходимости используя башмаки и клинья, чтобы отрегулировать ее расположение.

При проверке состояния направляющих станины и степени их износа в качестве базовых поверхностей используют те части, которые находятся под задней бабкой (именно они подвергаются наименьшему износу в ходе эксплуатации). После каждого этапа шабрения данные узлы токарного станка проверяют на параллельность и изогнутость.

Если направляющие станины, которые необходимо подвергнуть капитальному ремонту, закалены, то для восстановления их геометрических параметров лучше всего использовать шлифование.

Шлифовка направляющих станины в гаражных условиях

Шлифовка направляющих станины, по сравнению с операцией шабрения, отличается более высокой производительностью, но использовать такой метод при восстановлении незакаленных узлов нецелесообразно.

Чтобы шлифовка станины токарного станка была выполнена качественно, все забоины и задиры необходимо тщательно зачистить. Затем станину для ремонта фиксируют на рабочем столе продольно-строгального станка, следя за параллельностью ее поверхностей и направления его движения. Кроме того, используя уровень, который устанавливается на мостике задней бабки, проверяют извернутость направляющих. Только после этого начинают выполнять шлифовку данных узлов.

Если направляющие станины, которые необходимо восстановить в процессе капитального ремонта, не закалены, то их обработку следует выполнять при помощи финишного строгания.

Как и перед шлифованием, перед финишным строганием станину следует предварительно зачистить от имеющихся забоин и закрепить на рабочей поверхности продольно-строгального станка, проверив параллельность ее элементов направлению его перемещения.

При использовании такого метода ремонта направляющие станины обрабатываются резцом за 3–4 захода, после чего проверяют их параллельность, прямолинейность и извернутость. Если после выполнения обработки все геометрические параметры ремонтируемых узлов соответствуют требованиям, станину открепляют от поверхности рабочего стола продольно-строгального оборудования.

Видео таких восстановительных операций показывает, что выполнить их своими руками, не имея специального оборудования для ремонта, практически невозможно.

Некоторые особенности шабрения направляющих

Поскольку шабрение является одним из наиболее распространенных методов ремонта направляющих станины, рассмотрим последовательность выполнения данной технологической операции.

- Сначала обработке подвергаются участки под задней бабкой, которые страдают от износа меньше всего.

- Затем рассматриваемые узлы токарного станка обрабатываются под прижимными планками и под кареткой. Отклонения от параллельности после такой обработки не должны превышать 15 мкм по длине элементов.

- После этого выполняют шабрение направляющих поперечного суппорта, контролируя их прямолинейность и параллельность.

- Следующий этап ремонта – это обработка ответных направляющих каретки. Контроль за выполнением этого процесса, при котором должна быть обеспечена параллельность между винтовой осью и направляющими (расхождение – не более 35 мкм), осуществляют при помощи трехгранной линейки.

- В том случае, если продольные направляющие каретки изношены достаточно сильно, для их ремонта обязательно используют антифрикционные составы. После выполнения данной процедуры контролируются следующие параметры: соосность ходового вала и его посадочной зоны; надежность зацепления реечной шестерни и самой рейки, обеспечивающих точное перемещение каретки в продольном направлении; перпендикулярность оси шпиндельного узла и поперечного передвижения суппорта.

- После этого выполняется ремонт задней бабки токарного станка (вернее, направляющих, по которым передвигается данный узел), для чего также используется антифрикционный состав.

Более подробно познакомиться с процессом шабрения направляющих станины в рамках ремонта токарного станка можно, просмотрев видео такого процесса.

Как выполняется ремонт каретки суппорта

Капитальный ремонт каретки суппорта предполагает восстановление ее нижних направляющих, сопряженных с направляющими станины. Кроме того, при восстановлении данного узла необходимо добиться перпендикулярности плоскости его перемещения к плоскостям, на которых фиксируются фартук токарного станка и его коробка подач. Для выявления степени отклонения данных плоскостей от нормы используются уровень и щупы различной толщины.

Каретка токарного станка в результате выполнения капитального ремонта должна быть выставлена параллельно поперечному ходу суппорта с точностью 0,02 мм на длине 300 мм. Этот параметр проверяется при помощи специального индикатора, который закрепляется в резцедержателе токарного станка.

Ремонт направляющих каретки

Восстановление параметров направляющих каретки выполняют при помощи специальных компенсационных накладок или акрилопласта, а поперечные салазки ремонтируются при помощи шлифовки. Верхние салазки суппорта, если они нуждаются в ремонте, сначала подвергают шабрению и выверке, затем их шлифуют.

Установка ходового винта и вала

Порядок совмещения осей ходового винта и вала с коробкой подач и фартуком токарного станка хорошо демонстрирует видео такого процесса.

Выполняется эта процедура в следующей последовательности.

- Корпус коробки подач токарного станка фиксируют на станине.

- Продольные салазки монтируют в середине станины, закрепляя винтами их заднюю прижимную планку.

- Фартук токарного станка соединяют с кареткой при помощи винтов.

- В отверстия фартука и коробки подач, в которые входят ходовой винт и вал, вставляют контрольные оправки.

- Каретку с фартуком подводят к коробке подач и в зоне соприкосновения контрольных оправок определяют величину их несоосности.

- Добиваются соосности оправок путем установки новых накладок, шабрения направляющих станка или переустановки коробки подач.

Источник