Эксплуатация компенсаторов

Сильфонные компенсаторы просты в эксплуатации, для них не требуется специального обслуживания. Однако, чтобы исключить непредвиденные поломки, следует соблюдать некоторые элементарные правила. Сильфом должен быть защищен от ударов и от воздействия других внешних сил. На трубопроводы с компенсаторами не разрешается устанавливать опоры и металлические конструкции, не предусмотренные в проекте.

Чтобы избежать гидравлических ударов при пуске пара в полость компенсатора, в гофрах не допускается скопление воды. 1£е можно удалить через дренажный штуцер или путем продувки паром. При замерзании транспортируемого продукта в полости компенсатора отогрев производят паром или горячей водой. Отогревать компенсаторы огнем запрещено.

Контролируют работу компенсаторов периодически путем внешнего осмотра. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода с компенсаторами, ведет журнал текущего обслуживания. В этот журнал Заносятся данные каждого осмотра, а также об охлаждении и разогреве трубопровода.

Осмотр компенсаторов производят два раза в течение первой недели эксплуатации, а также после каждого охлаждения и разогрева трубопровода. Во время длительной эксплуатации трубопровода при постоянной температуре периодичность осмотра компенсаторов назначают в зависимости от параметров и от вида транспортируемой среды.

При осмотре особое внимание обращают на герметичность сильфона и состояние сварных швов, расположенных в месте присоединения патрубков. Кроме того, на трубопроводах с осевыми компенсаторами проверяют состояние неподвижных опор, а угловыми — исправность шарниров. При креплении компенсаторов на фланцах следят за плотностью стыков.

После выработки числа циклов, указанных в паспорте, производят техническое освидетельствование компенсаторов. При этом определяют пригодность каждого компенсатора к дальнейшей эксплуатации, о чем составляют акт.

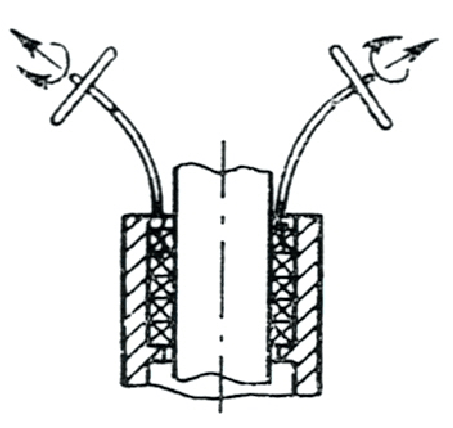

Герметичность сальниковых и манжетных уплотнений на протяжении длительного периода эксплуатации в основном зависит от квалифицированного обслуживания. Ресурс мягкой набивки невысок, поэтому ее приходится менять ежегодно. При смене набивки следует аккуратно удалить старую набивку. При этом применяют металлические крючки или специальные приспособления в виде штопора на гибком валу (рис. 1). После извлечения набивки сальниковую камеру и патрубок следует тщательно очистить и промыть керосином.

Перед установкой новой набивки следует убедиться в отсутствии эксцентриситета между осями патрубка и сальниквоой камеры. Смещение более 20% приводит к неравномерному сжатию набивки по окружности и увеличению утечки транспортируемой среды.

Сборка и уплотнение сальника значительно упрощаются при предварительной опрессовке колец в специальном приспособлении. Кроме того, опрессовка колец позволяет достичь более равномерного сжатия набивки по высоте сальника, что повышает герметичность компенсатора и уменьшает износ патрубка.

Если кольца предварительно не опрессовывались, следует обжимать в сальниковой камере каждое кольцо в отдельности. При этом рекомендуется пользоваться втулкой, состоящей из двух половин. При обжатии всей набивки, находящейся в сальниковой камере, из-за трения плотность набивки по высоте оказывается неравномерной, что снижает герметичность компенсатора.

Затяжку сальника рекомендуется производить в два—три приема в следующей последовательности. Сначала следует сменить набивку и затянуть сальник, затем произвести гидравлические

испытания трубопровода, после чего вновь подтянуть болты, а окончательную затяжку произвести после разогрева трубопровода. Сальниковые болты следует затягивать равномерно, чтобы не допустить перекоса втулки н неравномерного сжатия набивки.

Рис. 1. Извлечение набивки из сальникового камеры

Через 20. 30 дней работы компенсатора сжатие набивки уменьшится из-за выгорания некоторых ее компонентов. Чтобы восстановить герметичность компенсатора, нужно подтянуть сальниковые болты.

Эксплуатация и обслуживание сальниковых компенсаторов с пружинами на болтах значительно упрощается. У них достаточно только заменить набивку и установить сжатые пружины на болты. Сила сжатых пружин через втулку постоянно уплотняет набивку. Наиболее эффективно уплотнение при подвижном патрубке.

При эксплуатации и обслуживании манжетных компенсаторов надо следить за герметичностью уплотнения. Поскольку смена манжет без демонтажа компенсатора невозможна, желательно манжетный компенсатор крепить к трубопроводу с помощью быстроразъемных соединений. При смене манжет следует зачитать патрубок, а при наличии язв и других глубоких следов коррозии его нужно заменить.

Компенсаторы из гнутых труб —самые напряженные участки трубопровода, поэтому к ним предъявляются повышенные требования при обслуживании. На каждом предприятии, где эксплуатируются трубопроводы с компенсаторами разрабатывается инструкция по их эксплуатации. В инструкции должен предусматриваться порядок подготовки трубопровода к пуску, порядок пуска, остановки и обслуживания в процессе эксплуатации. Перечисляются случаи, когда трубопровод должен быть немедленно отключен. К ним относятся: возникновение трещин и разрывов в основном металле и сварных швах; разрушение опор и подвесок; появление шумов, вибраций, ударов; неисправность контрольно-измерительных устройств; повышение давления сверх рабочего более чем на 15%.

Кроме того, регламентируется порядок вывода трубопроводов в ремонт и действие персонала в аварийных ситуациях.

В период эксплуатации обслуживающий персонал должен вести постоянное наблюдение за состоянием компенсаторов. Не реже одного раза в год служба технического надзора должна проводить наружный осмотр компенсаторов с отражением результатов в акте. При осмотре проверяют состояние сварных швов, фланцевых соединений, опор и подвесок, изоляции.

Компенсаторы выводятся в ремонт, если толщина стенки достигла предельного отбраковочного значения, указанного в паспорте, если при обстукивании молотком остаются вмятины, если в сварных швах обнаружены трещины или недопустимо изменились механические свойства металла труб. При отбраковке особое внимание следует обращать на коленья, где наиболее вероятен максимальный износ компенсатора вследствие коррозии, эрозии и высоких напряжений.

Толщину стенки компенсатора определяют с помощью ультразвуковых толщиномеров или путем просверливания отверстия с последующим их завариванием. Замер толщины рекомендуется выполнять на вогнутой или выпуклой, частях коленьев.

Если при осмотре качество сварных стыков вызывает сомнение, проводят контроль неразрушающими видами — просвечиванием или ультразвуком; при необходимости сварные швы подвергают металлографическим или механическим испытаниям. В инструкции для каждой системы должны быть установлены нормы отбраковки компенсаторов по каждому контролируемому параметру.

Источник

Компенсаторы

Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей применяются компенсирующие устройства. Они служат для восприятия деформаций стальных трубопроводов при изменениях температуры теплоносителя и для разгрузки их от возникающих температурных напряжений, а также для предохранения от разрушения установленной на теплопроводах арматуры. Температурные удлинения трубопроводов при температуре теплоносителя от 50 °С и выше должны восприниматься специальными компенсирующими устройствами, предохраняющими трубопровод от возникновения недопустимых деформаций и напряжений. Надежность и безаварийность работы тепловых сетей во многом зависят от правильного решения вопросов компенсации температурных удлинений теплопроводов, выбора способа прокладки тепловых сетей и других местных условий. Способы компенсации температурных удлинений, применяемые в тепловых сетях, весьма разнообразны. По принципу работы компенсаторы делятся на две группы: радиальные или гибкие устройства, воспринимающие удлинение трубопроводов изгибом; осевые устройства скользящего и упругого типов, в которых удлинения воспринимаются телескопическим перемещением труб или сжатием пружинящих вставок.

Радиальную компенсацию выполняют с помощью П-образных компенсаторов, углов поворота трубопроводов, Z-образных участков и др., осевую — с помощью осевых (сальниковых, линзовых, волнистых) компенсаторов. Гибкие компенсаторы из стальных труб (П-образные и др.), а также углы поворотов трубопроводов от 90 до 130° (самокомпенсация) применяют для компенсации тепловых удлинений трубопроводов независимо от параметров теплоносителя, способа прокладки и диаметра труб. Все части гнутых компенсаторов соединяются сваркой. Диаметр, толщина стенки и марка стали труб для гнутых компенсаторов должны быть такими, как для трубопроводов основных участков.

Наиболее надежна в эксплуатации так называемая естественная компенсация, или самокомпенсация, которая допускается для всех способов прокладки тепловых сетей и находит широкое применения на практике. Естественная компенсация температурных удлинений достигается на поворотах и изгибах трассы за счет гибкости самих труб. Преимуществами этого вида компенсации являются простота устройства, надежность, отсутствие необходимости в надзоре и уходе, разгруженность неподвижных опор от усилий внутреннего давления. Для устройства естественной компенсации не требуется дополнительный расход труб и специальных строительных конструкций.

При сооружении теплопроводов следует максимально использовать все естественные повороты и изгибы трубопроводов для компенсации температурных удлинений. Наиболее распространены компенсаторы П-образной формы. Они применяются во всех случаях, когда по условиям местности невозможно применить естественную компенсацию. Устройство П-образных компенсаторов предусматривают независимо от вида прокладки, диаметра трубопровода и параметров теплоносителя. П-образные компенсаторы имеют преимущественное применение для труб диаметром до 200 мм. Это объясняется тем, что на трубах малого диаметра вследствие большой гибкости осевые компенсаторы работают неудовлетворительно.

П-образные компенсаторы изготовляют с применением гнутых, крутоизогнутых и сварных отводов.

Компенсаторы гнутые и сварные с крутоизогнутыми отводами допускается устанавливать на трубопроводах при любом давлении и температуре. При этом компенсационная способность компенсаторов с крутоизогнутыми отводами при тех же габаритах выше, чем гнутых, за счет более длинного участка А. П-образные компенсаторы из сварных отводов используются преимущественно для трубопроводов с D более 500 мм.

П-образные компенсаторы, как правило, следует устанавливать в горизонтальном положении с соблюдением необходимого уклона трубопровода. При ограниченной площади компенсаторы можно устанавливать в вертикальном и наклонном положениях петлей вверх или вниз, при этом они должны быть снабжены спускника- ми и воздушниками. Конструкцию П-образных компенсаторов, размеры и максимальную компенсирующую способность обычно указывают в проекте. Компенсирующая способность П-образных компенсаторов может быть увеличена вдвое при предварительной растяжке их в холодном состоянии во время монтажа на величину, равную половине теплового удлинения теплопровода. Для размещения П-образных компенсаторов предусматривается устройство специальных ниш. Размеры ниш по высоте точно соответствуют размерам канала, а в плане определяются размерами компенсаторов и зазоров, необходимых для свободных перемещений при температурной деформации компенсатора.

На магистральных и распределительных трубопроводах тепловых сетей при невозможности использовать естественную компенсацию и гибкие компенсаторы используют стальные сальниковые компенсаторы.

Сальниковые компенсаторы относятся к осевым устройствам скользящего типа. Они работают строго вдоль оси трубопровода; какое-либо смещение их продольной оси по отношению к оси трубы компенсирующего участка недопустимо. Сальниковые компенсаторы по своей конструкции делятся на односторонние и двусторонние. Их устанавливают на трубопроводах диаметром Dy= 100 мм при подземной прокладке и надземной прокладке на низких опорах с параметрами теплоносителя Р = 2,5 МПа и ?= 300°С.

Односторонний стальной сальниковый компенсатор, состоящий из патрубка (стакана), грундбуксы, контрбуксы и корпуса, показан на рис. 5.9, б. Между наружной стенкой патрубка и внутренней стенкой корпуса размещен сальник, в который уложена набивка из прографиченного асбестового шнура и теплостойкой резины в виде колец. Скосы кромок на буксах способствуют более плотному прижатию набивки к поверхности стакана. Набивку и наружную поверхность стакана периодически смачивают, что способствует удлинению срока службы компенсаторов. Компенсирующая способность одностороннего сальникового компенсатора равна 250-400 мм.

Двусторонний сальниковый компенсатор имеет удлиненный корпус и два подвижных стакана. Его компенсирующая способность в 2 раза больше, чем у одностороннего.

Сальниковые компенсаторы

а — двусторонний; б — односторонний; 1 — корпус; 2 — упор; 3 — болт; 4 — грунд- букса; 5 — контрбукса; 6 — патрубок; 7 — кольцо; 8 — уплотнительная набивка

Перед присоединением сальникового компенсатора к трубопроводу необходимо тщательно выверить линию во избежание перекоса и заеданий стакана в корпусе. Компенсатор непосредственно вваривают в трубопровод, поэтому его установка не приводит к увеличению числа фланцевых соединений. Сальниковые компенсаторы имеют высокую компенсирующую способность, небольшие габариты и малое гидравлическое сопротивление. Вследствие малых габаритов сальниковые компенсаторы размещаются в камерах и проходных каналах (тоннелях).

Основным недостатком сальниковых компенсаторов является необходимость систематического наблюдения и ухода за ними в процессе эксплуатации. Набивка со временем изнашивается, теряет упругость и начинает пропускать теплоноситель. Для восстановления плотности конструкции производят подтяжку сальника. Многократные подтяжки значительно увеличивают силы трения в сальнике, в результате частично или полностью утрачивается компенсирующая способность, поэтому через определенные периоды времени сальники приходится перебивать. Сальниковые компенсаторы обладают повышенной чувствительностью к перекосам осей, всегда возможных как при монтаже, так и во время эксплуатации.

Практика эксплуатации показала, что несовпадение геометрических осей корпуса и стакана компенсатора приводит к его «заклиниванию». При подземной прокладке для сальниковых компенсаторов сооружают специальные камеры с люками, необходимые для их обслуживания. В случае использования существующих камер компенсаторы требуют увеличения их габаритов и расстояния между трубами (подающей и обратной) для возможности их обслуживания (завертывания и развертывания шпилек) при устранении утечек и смены уплотнений. Для уменьшения числа камер предусмотрены двусторонние сальниковые компенсаторы.

Сильфонные (волнистые) компенсаторы рекомендуется применять особенно при бесканальной прокладке теплопровода. Эти компенсаторы отличаются компактностью и легко размещаются в стесненных условиях камер тепловых сетей, имеют малую массу, не требуют регулярного обслуживания. Осевые сильфонные (волнистые) компенсаторы с защитными футлярами устанавливают непосредственно в грунт, что позволяет избежать устройства камер.

Источник