Участие в инвентаризации технических средств сетевой инфраструктуры, осуществление контроля поступившего из ремонта оборудования

Текст задания (6 часов):

Задание:

1. Изучить теорию по следующим документам:

— Теория к Заданию 10.doc;

— Презентация к Заданию 10.pptx

Документы размещены в сообществе под записью данного задания.

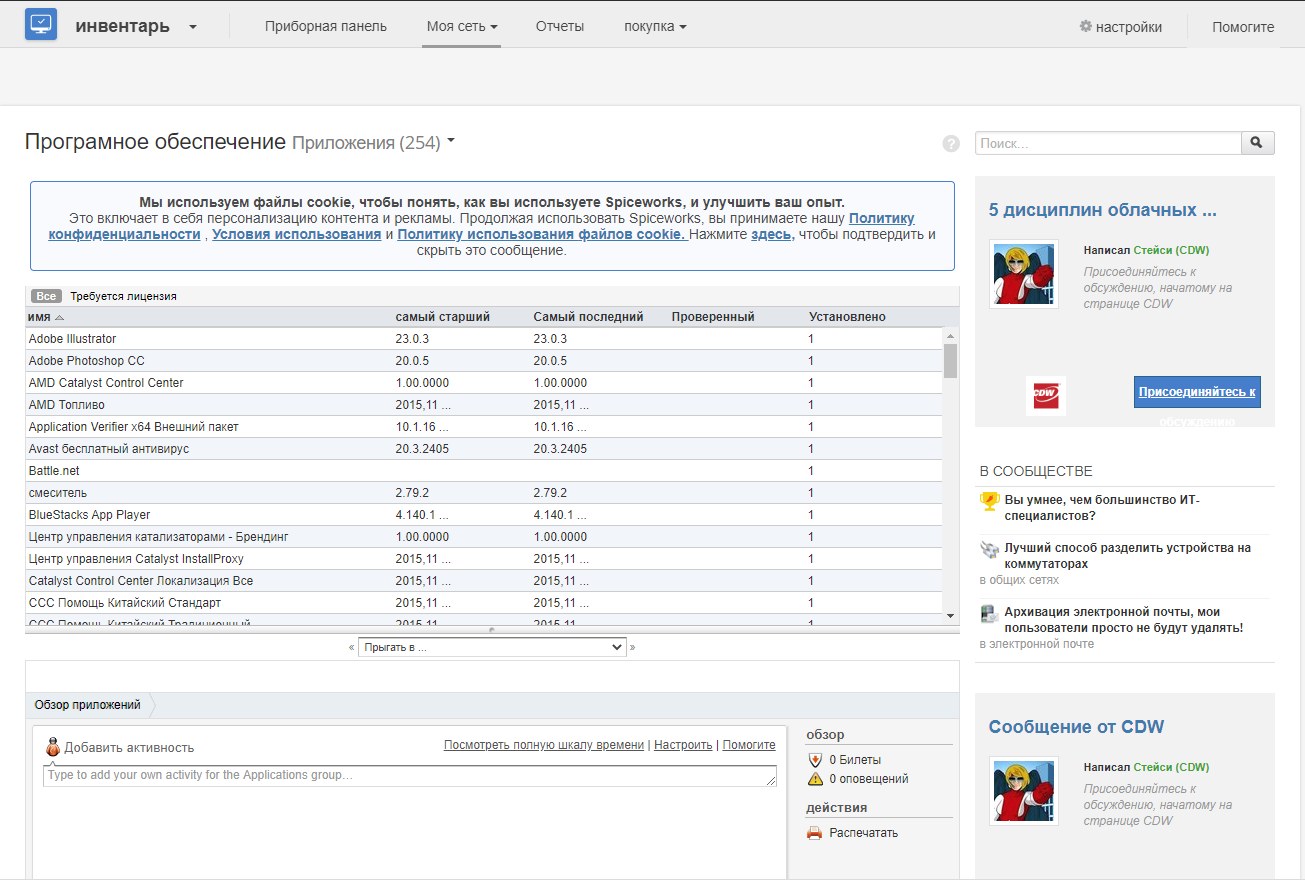

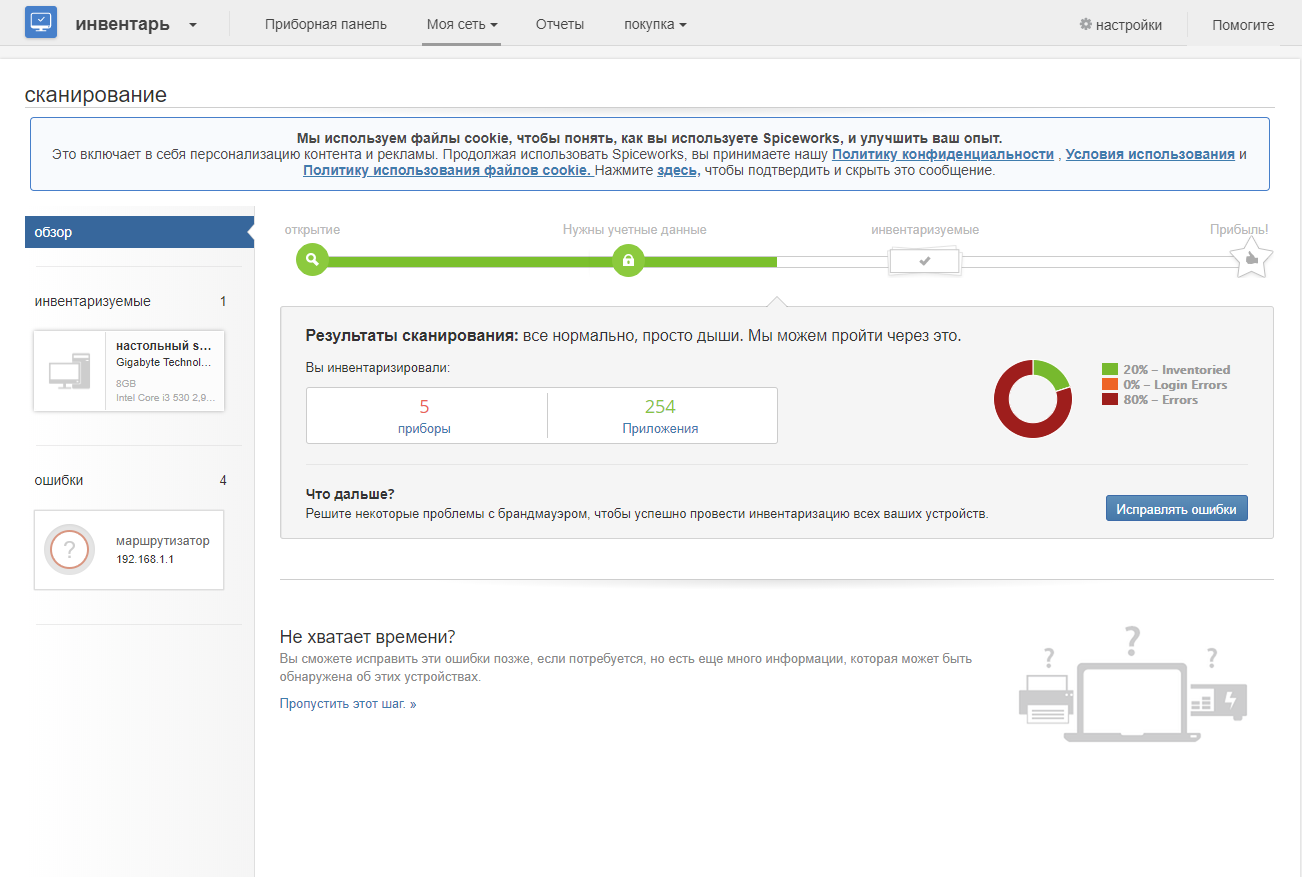

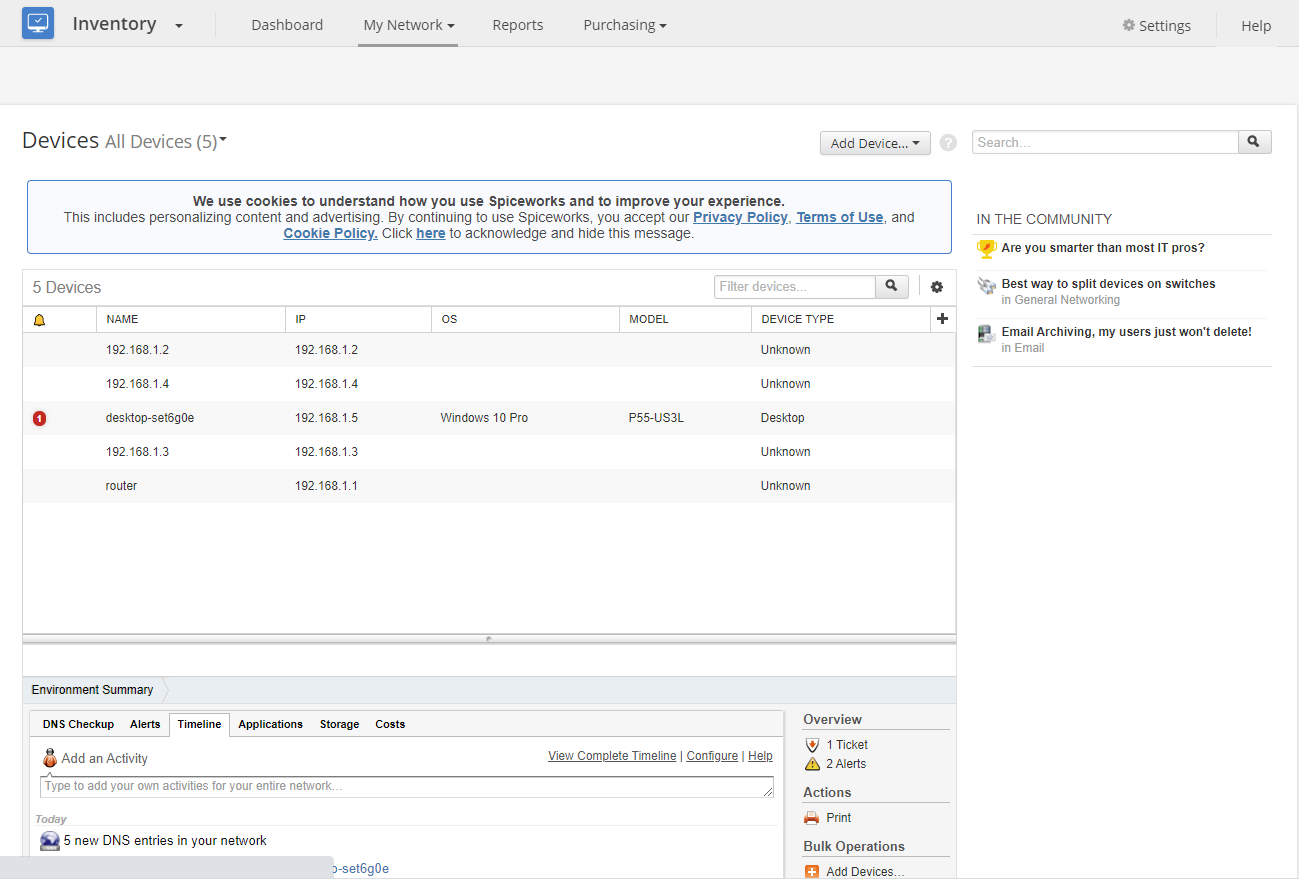

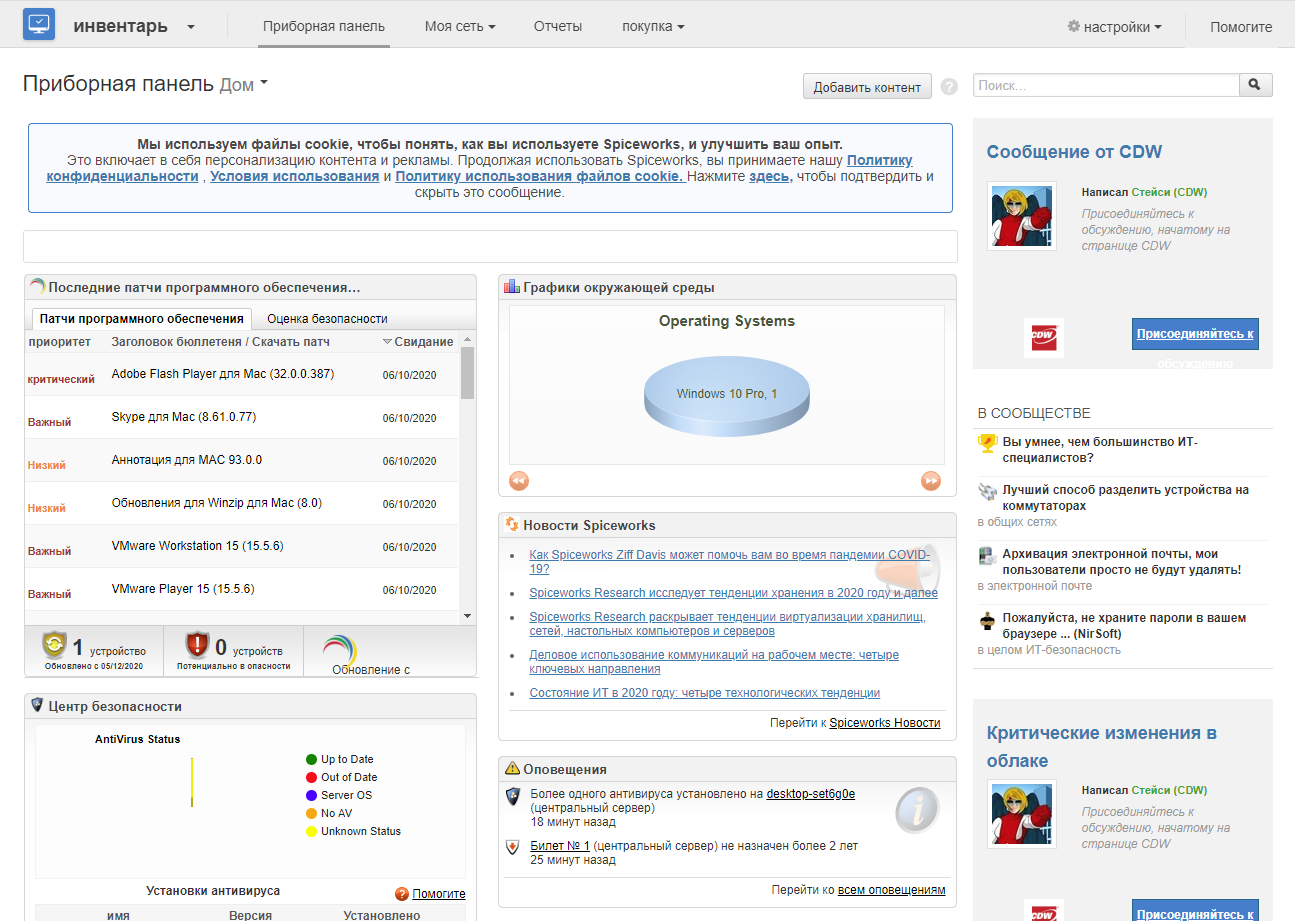

2. Найти, установить на свой компьютер программное обеспечение «Spiceworks» (описанием данной программы Вы можете ознакомиться в презентации) и посмотреть его функционал. К отчету необходимо приложить скриншоты данного ПО, с информацией установленного ПО на Вашем ПК, принтерах (если имеются), сетевого оборудования.

3. Нарисовать в любой графической программе схему расположения инвентаризационного оборудования. На схеме необходимо обозначить не меньше 2-х отделов (можно выбрать на примере базы практики, бухгалтерия и т.п.), 1 сервер, не меньше 8 компьютеров, не меньше 2-х коммутаторов, не меньше 2-х роутеров, не меньше 2-х принтеров, сетевую линию (ЛВС).

Источник

Лекция 6. Проверка объектов сетевой инфраструктуры и профилактические работы

Обслуживание сетей — перечень работ направленных на обеспечение безотказной работы сетевой инфраструктуры компании.

- Анализ текущего состояния сети

- Профилактические работы

- Устранения неисправностей в сети

- Подбор и установка сетевого оборудования

- Прокладка новых сетевых и телефонных линий

- Проектирование сетевой инфраструктуры

Рекомендуются следующие методы технического обслуживания объектов ТЭ:

профилактическое ТО, выполняемое через определенные интервалы времени или в соответствии с заранее установленными критериями и направленное на своевременное предупреждение возможности появления отказа или ухудшения функционирования объектов;

корректирующее ТО, выполняемое после обнаружения состояния неработоспособности объектов и направленное на его восстановление в состояние, когда параметры качества объектов находятся в пределах установленных допусков;

управляемое ТО, выполняемое путем систематического применения методов анализа состояния объектов и направленное на минимизацию работ по профилактическому и корректирующему ТО

Проверка физических компонентов

Проверка документации и требований

Проверка списка совместимого оборудования

Процедуры по обслуживанию ИС

Цель: обеспечить целостность и доступность информационных сервисов.

Существует великое множество обязательных для исполнения ежедневных операций. Например, проверка правильности функционирования электронной почты и телеконференций, просмотр регистрационных файлов на предмет наличия ранних признаков неисправностей, контроль за подключением локальных сетей и за наличием системных ресурсов. Рассмотрим некоторые из них.

Ведение журналов регистрации событий

Операторы компьютеров должны вести журнал регистрации всех выполняемых заданий. Этот журнал должен по необходимости включать:

- время запуска и останова систем;

- подтверждение корректного оперирования с файлами данных и выходной информацией от компьютеров.

В журнал регистрации следует заносить зафиксированные пользователями сбои, касающиеся проблем с компьютерными и коммуникационными системами.

В связи с появлением проблемы ( как сбойной ситуации) выделяют несколько областей:

Определение проблемы . — Выявляется проблема и выполняются шаги, необходимые для начала диагностики проблемы. Назначение этой области — изолировать проблему в конкретной подсистеме, например, в каком-нибудь аппаратном устройстве, программном изделии, компоненте микрокода или сегменте носителя.

Диагноз проблемы. — Определяется точная причина проблемы и воздействие, необходимое для решения этой проблемы.

Обход проблемы и восстановление. — Осуществляются попытки обойти проблему либо частично, либо полностью. Обычно эта операция является временной.

Решение проблемы. — Включает усилия, необходимые для устранения проблемы, которые должны быть занесены в график; например, это может быть замена отказавшего дисковода.

Отслеживание и управление проблемой. — Отслеживается проблема до ее полного решения. В частности, если для решения проблемы необходимо внешнее воздействие, то жизненно важная информация, описывающая эту проблему (такая, как информация контролирования состояния и отчеты о состоянии проблемы), включается в запись управления проблемой, которая вводится в базу данных этой проблемы.

Слежение за окружающей средой

Для определения условий, которые могут неблагоприятно сказаться на работе компьютерного оборудования и для принятия корректирующих мер, необходимо постоянно следить за окружающей средой, в том числе за влажностью, температурой и качеством источников электропитания.

Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 682; Нарушение авторского права страницы

Источник

Профилактика объектов сетевой инфраструктуры

Тема 2. Профилактика объектов сетевой инфраструктуры

2.1 КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГЛАМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

Согласно нормативно-технической документации техническое обслуживание — это комплекс технических и организационных мероприятий, осуществляемых в процессе эксплуатации технических объектов в целях обеспечения требуемой эффективности выполнения ими заданных функций. Правила организации ТО и ремонта оборудования, ОСИС установлены рядом нормативных документов (СО 34.04.181—2003 и др)

В настоящее время в практике эксплуатации сетей используются три основных метода ТО: профилактический, статистический и восстановительный.

Выбор системы ТО обусловлен многими объективными факторами. Так, для уходящих в прошлое машинной и декадношаговых систем автоматических телефонных станций (АТС) был широко распространен профилактический метод ТО оборудования. Технологический процесс обслуживания оборудования при этом методе складывается из следующих основных видов работ:

а) профилактические проверки и измерения оборудования станции;

б) текущее обслуживание;

в) планово-предупредительный ремонт оборудования;

г) статистический учет технического состояния оборудования;

д) контроль за качеством работы.

Каждый из указанных видов работ имеет решающее значение для поддержания оборудования в нормальном рабочем режиме. Так, текущее обслуживание заключается в круглосуточном наблюдении технического персонала за работой оборудования иустройств электросвязи; выявлении и устранении повреждений, возникающих в процессе эксплуатации, а также в наблюдении за содержанием и состоянием оборудования и помещения.

Профилактические проверки проводятся для того, чтобы обнаружить неисправные детали и отдельные элементы оборудования и сооружений (осмотр линий связи), а также предупредить возникновение нарушений связи. Профилактические проверки складываются:

а) из электрической проверки действия устройств;

б) внешнего осмотра прибора и оборудования;

в) чистки, регулировки и замены изношенных деталей и т. д.

Профилактические проверки проводятся по плану с определенной периодичностью в часы наименьшей нагрузки, т. е. после 24.00 до 6.00. Планово-предупредительный ремонт включает в себя плановый ремонт аппаратуры, приборов, механизмов, аппаратов, линий и т. д. При этом при необходимости приборы снимают с рабочих мест, разбирают их, чистят, складывают, регулируют. Опыт применения профилактического метода проверок показал, что они:

фактически не улучшают состояние оборудования, а лишь выявляют часть имеющихся в данный момент повреждений, причем отсутствует дифференцированный подход к состоянию оборудования;

при удовлетворительном состоянии оборудования обнаруживают очень мало повреждений несмотря на большие эксплуатационные расходы;

не обоснованно применяются ко всему оборудованию, независимо от его состояния приводят к новым дополнительным повреждениям со стороны самого технического персонала;

снижают качество обслуживания абонентов из-за недостатка каналов, возникающих при выключении части оборудования вовремя проверок;

В настоящее время надежность элементной базы сетевых объектов выросла на один-два порядка и на смену профилактическому методу ТО пришли более прогрессивные методы, поддерживающие допустимый уровень качества обслуживания при меньших эксплуатационных расходах.

Одним из таких методов является статистический метод ТО сетевых объектов, известный еще под названием «контрольно-корректирующий метод» (ККМ). Сущность этого метода заключается в сборе статистических данных о работе сетевых объектов с последующем анализом собранных данных и сопоставлении показателей качества с предельно допустимыми нормативными величинами. На основании проведенного анализа принимаются решения о проведении работ по обеспечению уровня качества, определенного нормативными величинами.

Метод ККМ не исключает полностью профилактических проверок и измерений, но ограничивает иx объем. Для сбора и обработки данных о состоянии оборудования применяются методы математической статистики, что приводит к уменьшению объема необходимых статистических данных и сокращению затрат рабочего времени на их сбор и обработку.

Для анализа массовых сбоев и отказов оборудования и (или) кабельной системы сети метод ККМ использует выборочный метод наблюдений, при котором обследованию подвергается только некоторая часть оборудования.

Это дает возможность:

а) характеризовать изучаемое явление на основе обследования части входящих в него единиц;

б) провести статистическое изучение с меньшими затратами сил и средств;

в) сократить сроки наблюдения и организовать его более тщательно;

Основными характеристиками служат средний размер признака и его удельный вес в изучаемом явлении. Структура контрольно-корректирующего метода ТО представлена на рис 2.1.

Другим прогрессивным методом ТО, обеспечивающим допустимый уровень качества при меньших эксплуатационных расходах, является восстановительный метод, при котором профилактические проверки не проводятся, а исправляются лишь повреждения, обнаруженные и выявленные согласно заявкам абонентов и (или) с помощью сигнализации.

Восстановительный метод требует значительно меньших затрат по сравнению с профилактическим и статистическим методами ТО. Этот метод предназначен для оборудования, которое работает безотказно, с заранее заданными потерями в течение определенного времени, до предусмотренной планом его замены, что свойственно современной цифровой технике.

При наличии аппаратуры автоматического контроля сетевое оборудование находится под постоянным, непрерывным наблюдением, а выявленные повреждения автоматически фиксируются и выдаются на монитор оператора. Это позволяет своевременно восстанавливать работоспособность устройств и (или) корректировать их характеристики. Простой связи при данном методе сведен до минимума, а качество связи улучшается при сокращении расходов на техническую эксплуатацию. Кроме того, применение автоматизированного программированного контроля оборудования средств телекоммуникации способствует повышению дисциплины обслуживания.

2.2 ПРОВЕРКА И ПРОФИЛАКТИКА СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

2.2.1 ПРОВЕДЕНИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ

Резервирование в технике связи в общем случае применяется в целях увеличения надежности функционирования сети. Наличие резервных трактов передачи информации дополнительно увеличивает гибкость кабельной системы. Резервирование всего комплекса технических средств структурированной проводки предусмотрено на уровне основных нормативных документов (стандарт ISO/IEC 11801:2002).

Способы и системы переключения на резерв. Разработаны различные системы переключения на резерв для кабельных, волноводных и радиорелейных линий связи, отличающиеся функциональными особенностями, скоростью переключения и т. п. Системы переключения по способу резервирования подразделяются:

а) на системы переключения на резервный тракт;

б) системы переключения на обходные пути.

При создании сетей в ряде случаев применяют оба способа одновременно. Использование особенностей обеих систем переключения, взаимно дополняющих друг друга, способствует повышению надежности сетей передачи. Переключение на обходные пути применяется в том случае, когда возникает необходимость устранения повреждений нескольких линейных трактов, возникающих, например, из-за плного повреждения всех пар кабеля.

При этом функции поврежденных ветвей сети и линейных трактов принимают на себя другие ветви сети и другие линейные тракты.

Если применять переключение на обходные пути, то после завершения создания разветвленных сетей можно, пользуясь переключением на обходные пути, осуществлять управление загрузкой сети для усреднения трафика по обходным путям и по видам загрузки.

На практике применяют три вида переключений:

автоматическое — вышедший из строя рабочий тракт автоматически переключается на резервный;

ручное — выполняется с пульта управления при выполнении технических проверок;

экспериментальное — выполняется при проверке резервных трактов;

По результатам проведения исследований и проверок резервных трактов могут быть сделаны следующие выводы:

переключения на резерв следует выполнять в следующем порядке: автоматическое, ручное, экспериментальное ;

целесообразно производить переключение на резерв одновременно трактов прямого и обратного направления, даже еслиповреждение обнаружено только в одном из них;

в целях уменьшения времени переключения собственно переключение необходимо начинать с параллельной передачи информации по рабочему и резервному трактам на передающемконце;

Сигналы о необходимости автоматического переключения на резерв дублируются по нескольким рабочим трактам, что повышает их достоверность. Одновременно с принятием решения о переключении на резерв отказавшего тракта приостанавливается функционирование переключающих элементов передающей станции, что предотвращает явление распространения неисправности на последующие участки переключения.

Время переключения трактов Tпер в случаях, когда в результате выхода из строя регенератора или повреждения кабеля резко возрастает вероятность ошибок, определяется по следующей формуле:

Tпер = tо. н + tф. с.п + 2(tзап + tсч + tпер) + tпрд + tпрм,

где tо. н — время обнаружения неисправности (несколько десятков микросекунд); tф. с.п — время формирования сигнала о необходимости переключения (около 2 мс); tзап, tсч, tпер — время записи, считывания и передачи (около 1 мс на 280 км) сигналов о необходимости переключения; tпрд, tпрм — время срабатывания переключающих элементов соответственно на передающем и приемном концах участка переключения.

В тех случаях когда в результате старения или по каким-либо другим причинам вероятность ошибок возрастает постепенно, время переключения Tпер ≈ tпрм. Последний результат важен с точки зрения организации высокоскоростных систем передачи данных по широкополосным цифровым трактам, когда недопустима потеря (при переключениях) какого-либо одного информационного символа или массива данных.

Резервирование кабельных систем. Стандарт ISO/IEC 11801 : 2002 в явном виде допускает прокладку резервных кабелей в области магистральных подсистем только между техническими помещениями одного уровня. Какие-либо запреты на подключение к техническим помещениям более высокого уровня в этом и других нормативных документах отсутствуют, поэтому задача увеличения надежности кабельной системы и сети в целом может быть решена двумя способами, каждый из которых может иметь два основных варианта, показанных на рис 2.2.

Первый способ не предполагает прохождения линейных кабелей через другие технические помещения (ТП). Это может быть как прямое увеличение емкости кабелей, соединяющих два различных технических помещения, так и прокладка резервных кабелей по пространственно удаленным трассам, как показано на рис 2.2, а, б.

Характерным отличительным признаком второго способа является ввод линейных кабелей, образующих тракт передачи сигнала, в одно или несколько дополнительных технических помещений. Варианты реализации в этом случае появляются из-за того, что резервный тракт может организовываться через техническое помещение того же уровня, что и один из связываемых узлов, или не заходить в него (рис. 2.2, в, г).

Резервирование систем оптической связи [61]. Высокий уровень надежности современных сетей оптической связи обеспечивается реализацией комплекса различных мер, среди которых ключевыми являются средства полного или частичного восстановления связи в аварийных ситуациях. Этим целям эффективно служит резервирование — целенаправленное введение в систему определенной избыточности в целях увеличения степени связности отдельных ее узлов, т. е. количества независимых путей передачи информации.

Волоконная оптика и оптоэлектроника находят широкое применение при построении всех уровней сетей электросвязи: магистральных линий междугородной и городской связи, сетей доступа и структурированных кабельных систем. В связи с важностью задач, решаемых с их помощью, к надежности предъявляются очень высокие требования. При этом под надежностью понимается способность поддерживать передачу информации с заданной скоростью и заданной достоверностью в течение требуемого промежутка времени. Варианты повышения надежности сети с привлечением резервирования неизбежно связаны с дополнительными материальными затратами. Поэтому выбор наиболее эффективного варианта резервирования имеет важное прикладное значение как с технической, так и с экономической точек зрения.

Линейное резервирование. Аварийные ситуации в линейной части сети в большинстве случаев возникают из-за механических повреждений (обрывов) оптического волокна, поэтому очевидным решением этой проблемы является увеличение количества доступных физических трактов передачи, на которые будет осуществляться переключение при возникновении неисправности. Технически это достигается наращиванием числа световодов свыше минимально необходимого значения. Данный прием получил название линейного резервирования.

В простейшем случае резервные волокна выделяются в том же кабеле, что и основные. Общая надежность сети существенно возрастает, если волокна основного и дополнительного трактов находятся в разных кабелях, проложенных, кроме того, по разным маршрутам для минимизации риска одновременного выхода из строя. Ясно, что данный вид резервирования сети ведет к увеличению затрат на его реализацию.

Линейное резервирование может быть организовано по схемам «1+1» и «1:1». При использовании схемы «1+1» информация передается одновременно по основному и резервному трактам. На принимающей стороне выбирается сигнал с наилучшими качественными показателями. Обычно таковым считается тот из них, который имеет более высокий уровень, так как выбор между двумя сигналами с различной мощностью не представляет каких-либотехнических проблем.

Использование схемы «1 : 1» показано на рис. 2.3. Резервная линия здесь при нормальном режиме работы не передает трафик, но всегда готова взять на себя его передачу, т. е. находится в режиме горячего резерва. Переключение на резерв осуществляется по аварийному сигналу, который система управления подает при полной потере связи или превышении предопределенного предела частоты появления битовых ошибок. Длительность переключения имеет порядок десятков миллисекунд и определяется стандартом для конкретного вида сети.

После завершения ремонта поврежденного участка обычно восстанавливается первоначальная конфигурация сети. Кроме применения схемы «1 : 1» (100%-ное резервирование) допустима организация резервирования по схеме «m:N», когда на N основных цепей передачи приходится m резервных. В случае m

Источник