Лекция № 24,25. КРЕПЛЕНИЕ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИН.

Рыхлые слабосцементированные породы приводят к образованию в скважинах песчаных пробок. Для предотвращения разрушения таких пород и уменьшения пробкообразований в скважинах на промыслах применяют следующие методы крепленияпризабойной зоны:

а) цементным раствором;

б) раствором цементно-песчаной смеси;

в) химическими веществами

|

Крепление пород скважин цементным раствором основано на закачке в пласт через фильтр цементного раствора, который, затвердевая в призабойной зоне, укрепляет породу и повышает ее устойчивость против размыва. Пористость пласта при этом почти не изменяется.

Работы при этом методе выполняются следующим образом: спускают в скважину заливочные трубы с расчетом, чтобы башмак их находился на 3-5 м выше фильтра; устанавливают цементировочную головку обычного типа и присоединяют к ней трубопровод от заливочного агрегата. Затем при закрытом кране на выкиде из трубного пространства нагнетают воду в заливочные трубы и определяют поглотительную способность скважины. Определив по поглотительной способности количество цементного раствора, закачивают через заливочные трубы расчетный объем цементного раствора при открытом кране на выкиде.

Затем путем закачивания воды в заливные трубы на максимальной скорости агрегата при закрытом кране продавливают цементный раствор в пласт.

По окончании продавливания открывают кран на выкиде, промывают скважину методом обратной промывки от излишнего цементного раствора, поднимают трубы и ожидают затвердения цементного раствора.

Недостатком этого метода является то, что закачка цементного раствора в пласт с весьма пониженным пластовым давлением не рекомендуется.

Сущность крепления несцементированных пород призабойной зоны скважины песчано-цементной смесью заключается в закачивании в прифильтровую часть пласта смеси песка и цемента и создании в этой зоне прочной массы, устойчивой против размыва и в то же время хорошо проницаемой для жидкости и почти не проницаемой для песка.

Для приготовления раствора песчано-цементной смеси применяют тампонажный цемент и мелкозернистый песок. (размером 0,1 до 0,25 мм). Песок должен быть чистым, без глинистых частиц и нефти.

Песок с зернами более 0,25 мм выпадает из водо-цементного раствора в процессе закачивания, а песок с зернами менее 0,1 мм забивает поры пласта.

Крепление песчано-цементной смесью проводят только в скважинах с хорошей поглотительной способностью.

Крепление производят следующим образом:

В скважину спускают заливочные трубы с расчетом установки башмака их на 5 м выше верхних отверстий фильтра. Затем закачивая воду в заливочные трубы создают циркуляцию. При закрытом кране на выкиде определяют поглотительную способность скважины.

Для оттеснения нефти из призабойной зоны и создания условий для лучшего схватывания цемента скважину перед обработкой закачивают несколько куб.метров воды с ПАВ (например, сульфанола 0,01% от массы воды). Затем приступают к обработке скважины.

В колонну заливочной трубы закачивают 0,5 м 3 водоцементного раствора с целью предотвращения осаждения песка из песчано-цементного раствора.

После закачивания всего объема смеси ее вытесняют из заливочной трубы закачиванием воды в объеме заливочной колонны при открытом кране.

Затем закрывают кран и песчано-цементную смесь продавливают в пласт путем закачивания воды в заливочные трубы. По окончании поднимают трубы и скважину оставляют на затвердения на 48 часов.

Затем замеряют забой и разбуривают песчано-цементный стакан в эксплуатационной колонне, промывают скважину водой и вновь определяют поглотительную способность. Если не требуется дополнительной перфорации, скважину пускают в эксплуатацию.

Крепление призабойной зоны скважин химическими веществами основано на введении различных смолообразующих веществ. Вводимая смола после застывания сохраняет необходимую пористость и проницаемость.

Сущность метода заключается в том, что в призабойную зону закачивают водорастворимую фенолформальдегидную смолу. Смола представляет собой легкоподвижную жидкость вишнево-коричневого цвета плотностью 1,13-1,15 г/см 3. Смола затвердевает в пласте при высокой температуре (выше 60 0 С).

Химический метод обработки применяют только в скважинах, выделяющих обильное количество песка.

Если в призабойной зоне происходят обвалы с разрушением кровли пласта, то такие скважины не должны подвергаться химической обработке. В скважине не должно быть притока чужих вод; обработка может быть начата только после их изоляции.

Основная литература: 1278, 498

Дополнительная литература: 1145

Контрольные вопросы:

1. Сколько существует методов крепления ПЗС?

2. Как производят крепление ПЗС цементным раствором?

3. Как производят крепление ПЗС песчано-цементным раствором?

4. Как производят крепление ПЗС химическими веществами?

Источник

МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИН

Одним из методов борьбы с пескопроявлением в скважинах является крепление призабойной зоны пласта, сложенного слабосцементированным песчаником, с целью создать проницаемый экран.

Для укрепления призабойной зоны пескопроявляющих пластов в качестве вяжущего применяли портландцемент. Однако фильтр с его использованием отличался низкой проницаемостью и требовал прострела перфораторами. При этом он раскалывался, и операции становились безрезультатными. В качестве добавки, «повышающей проницаемость», применяли песок. Результаты отрицательные, особенно при повышенных температурах. Более эффективной технология стала при использовании цементно-солевых и цементно-песчано-солевых смесей (поваренная соль крупностью до 2 мм). Соль растворялась, обеспечивая проницаемость крепи.

Весьма эффективны работы по применению смесей цемента с алюминиевым порошком, при взаимодействии которых (соотношение не более 0,2 — 0,4% от массы сухого цемента) в водной среде выделяется водород; смесь расширяется, образуется пористый камень.

В зарубежной и отечественной практике используются также химические методы предотвращения выноса песка в скважины, которые основаны на использовании эпоксидных, фурановых, фенольных и фенолформальдегидных смол, а также смеси их с песком. При проведении операций в скважину закачивается последовательно ряд жидкостей, каждая из которых выполняет свою функцию. Так, спирты используют для растворения смолистых веществ; дизельное топливо позволяет сохранить проницаемость пласта; смола, катализатор и отвердитель образуют каркас между песчинками слабосцементированной породы. Используют иногда активаторы. К недостат кам химических методов относятся невысокая надежность и снижение эффективности обработок через определенный период работы скважины.

КОНТАРЕН-2

В б.ВНИИКРнефть была разработана и испытана технология крепления призабойной зоны пескопроявляющих добывающих и паронагнетательных скважин полимерными составами, имеющими широкий температурный диапазон применения (20-260°С), обладающими достаточными прочностными и фильтрационными характеристиками и обеспечивающими ограничение выноса механических примесей скважинными флюидами независимо от степени обводненности добываемой продукции.

Технология крепления призабойной зоны скважин основана на применении метода тампонирования под давлением с использованием полимерных составов, включающих синтетическую смолу, соответствующий отвердитель и реагенты для повышения прочности и проницаемости закрепленной зоны пласта.

Применение этой технологии позволяет снизить содержание песка в добываемой продукции на 30-60% и число осложнений, связанных с выносом песка в 1,5-2,5 раза с вероятностью 0,8; снизить обводненность добываемой продукции при сохранении общих отборов из скважины.

Контарен-2 представляет собой композицию, включающую наполнитель и полимерообразующие компоненты, в качестве которых использованы суммарные сланцевые акрилрезоцины (состав ТС-10) и уротропин. Их взаимодействие при температуре выше 35°С образует полимер, который представляет собой пространственную трехмерную сетку, характеризуемую значительной густотой, высокой механической прочностью и коррозионной устойчивостью. Сетка способна разрушаться с заметной скоростью только под действием концентрированных (выше 10%) растворов едких щелочей. Термостойкость сетки приближается к 200°С.

Контарен-2 — вязкая нефильтрующаяся суспензия, получаемая при смешении ТС-10, уротропина, едкого натра, воды и наполнителя ШРС-С.

ТС-10 — однородная смесь суммарных сланцевых фенолов, этиленгликоля и водного раствора едкого натра. Эта жидкость темно-коричневого цвета растворяется в воде до соотношения 1:10, имеет плотность при 20°С 1,16 г/см 3 , температуру замерзания -30°С.

Уротропин технический — мелкокристаллический порошок плотностью 1,25 г/см 3 . Растворимость уротропина в воде при 5-35°С составляет

45%. Плотность насыщенного водного раствора 1,1 г/см 3 .

Едкий натр — ингибитор коагуляции и регулятор срока начала загустевания. Он выпускается в виде твердой бесцветной массы или в гранулах плотностью 2,13 г/см 3 .

Наполнитель ШРС-С — продукт совместного помола растворимого (поваренная соль) и нерастворимого (руда агломерационная и шлак доменный) наполнителей. Нерастворимая часть ШРС-С в составе Контарен-2 служит для создания необходимой прочности отвержденного материала, а растворимая часть — для образования микрощелевых каналов после растворения наполнителя. Концентрация соли в тампонажном растворе значительно превышает его предельную растворимость, что и обусловливает получение камня, наполненного кристаллами соли. Наличие начальной проницаемости у отвержденного материала позволяет быстрее формировать поровое пространство при вымыве соли водой.

Компоненты смешивают в емкостях с перемешивающими устройствами в следующем порядке. Сначала растворяют едкий натр в воде или смешивают воду с раствором едкого натра, загружают уротропин и перемешивают до полного растворения. В жидкую фазу состава порциями (по пять-шесть мешков) загружают ШРС-С, перемешивают состав в течение 1 — 2 мин. В полученную суспензию вводят ТС-10, перемешивают в течение 8 — 10 мин.

Состав имеет плотность 1,55-1,65 г/см 3 , растекаемость по конусу АзНИИ 18-20 см.

Для приготовления 1 м 3 состава Контарен-2 расход материалов следующий:

Источник

УКРЕПЛЕНИЕ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА ЦЕМЕНТНО-СОЛЯНО-КЕРАМЗИТОВОЙ СМЕСЬЮ

Формированию проницаемого цементного камня способствует введение в цементный раствор пористых наполнителей, предварительно насыщенных водой или легкой нефтью. В качестве наполнителей можно применять керамзитовый песок, гранулированную пензу и другие материалы, обладающие открытой пористостью. Рациональные размеры гранул наполнителя — 0,5 — 3,0 мм. При этом гранулы свободно проходят через клапанные узлы насоса. Предварительное насыщение гранул жидкостью под вакуумом позволяет сохранить их первоначальную проницаемость и предупреждает попадание цементной суспензии или ее фильтрата в поровое пространство гранул. Приготовленная таким образом цементная смесь седиминтационно устойчива.

Известные способы укрепления призабойной зоны цементно-песчаными и смоло-песчаными смесями имеют существенный недостаток, заключающийся в том, что не всегда удается получить при выполнении одной операции два желательных результата — достаточно механически прочный камень, предотвращающий разрушение породы и его удовлетворительную проницаемость, обеспечивающую поступление пластового флюида в скважину.

В значительной степени повысить эффективность работ можно, используя в качестве крепящего материала цементно-соляно-керамзитовую смесь (ЦСКС).

Для приготовления 1 м 3 смеси требуется: цемента тампо-нажного 200 кг, жидкости для затворения цемента 0,16 м 3 , диз-топлива 0,5 м 3 , керамзита фракции 0,4 ÷2,5 мм, 0,6 м 3 (насыпью).

Состав жидкости затворения: ССБ 20-процентой концент рации 2 л, дубовый экстракт 1 л, поверхностно-активное вещество ОП-10 — от 1 до 2,5 л, хлористый кальций — от 0,6% при температуре пласта 65°С до 2% при 30°С, воды 155 л.

ССБ и дубовый экстракт используются как пластификаторы цементного раствора, хлористый кальций — для компенсации влияния замедлителей на твердение цемента, каковыми в данном случае являются ССБ и дубовый экстракт.

Такая смесь устойчива при нормальных условиях до 1,5÷2 ч, но в скважине под повышенным давлением часть воды отфильтровывается в керамзит и эмульсия теряет стабильность.

Стабильность эмульсии характеризуется временем, в течение которого из смеси выделяется 20% дизтоплива. Оставшегося количества достаточно для обеспечения подвижности, ра-стекаемости смеси, которая должна составлять по конусу Аз-НИИ 17÷19 см. За 40 мин÷1 час она может снизиться до 13 см, что является нижним пределом прокачиваемости сме- Ц) сей насосом.

В зависимости от состава и пластовой температуры смесь затвердевает через 1÷2 суток, образуя камень с прочностью на сжатие до 5,2 МПа и проницаемостью до 0,9 мкм 2 .

Особенностью ЦСКС является высокая концентрация твердого наполнителя и возможность образования хорошо проницаемого камня значительного в условиях призабойной зоны объема. Поэтому наиболее подходящими объектами для укрепления являются:

— проработавшие длительное время скважины, призабойная зона которых сильно дренирована и имеет место ее разрушение с выносом породы на поверхность или образованием песчаноглинистых пробок в эксплуатационном забое;

— частично обводняющиеся скважины, в которых наблюдается разрушение призабойной зоны;

— скважины, в которых из-за разрушения пласта произошло нарушение эксплуатационной колонны в зоне фильтра.

До проведения основной операции по укреплению призабойной зоны проводят подготовительные работы.

Определяют для конкретного объекта необходимый объем крепящей смеси, подготавливают необходимые материалы, емкости объемом 1,5÷2 м 3 в количестве 3 шт. В зависимости от поглощающей способности пласта заполняют (глушат) скважину пластовой водой, соленым раствором или гидрофобной эмульсией. Промывают скважину на 3÷5 м ниже фильтра эксплуатационной колонны. Проверяют техническое состояние НКТ и спускают их на 5÷7 м выше интервала, подлежащего укреплению.

Обвязывают агрегаты со скважиной — один с межтрубным пространством, другой — с трубным. В их мерники набирают по 3÷4 м 3 воды для продавки смеси и необходимых промывок скважины. Спрессовывают все нагнетательные линии давлением на 15÷20 МПа.

Приготовление крепящей смеси производят непосредственно перед закачкой в скважину в следующей последовательности.

Согласно указанной рецептуре приготовляют жидкость для затворения цемента в объеме 160 л из расчета получения 1 м 3 крепящей смеси. При непрерывном перемешивании агрегатом в нее вводят 200 кг цемента. В полученный цементный раствор закачивают 0,5 м 3 дизтоплива и тщательно в течение 5÷7 мин. перемешивают до образования равномерной консистенции цементно-эмульсионного раствора. В него при непрерывном перемешивании вводят 0,6 м 3 керамзита фракции 0,4÷2,5 мм. Весь процесс приготовления смеси должен продолжаться 20—30 мин. Полученную цементно-соляно-керамзи-товую смесь сразу же закачивают по НКТ в призабойную зону. После 1÷3-суточного отверждения разбуривают стакан до нижних дыр перфорации и осваивают скважину плавным запуском.

ЦЕМЕНТНО-КАРБОНАТНАЯ СМЕСЬ

Используется технология крепления и состав на цементно-карбонатной основе (ЦКС), который образует в призабойной зоне прочный и проницаемый барьер. Эффективность обработки зависит, главным образом, от качества и количества ЦКС и темпа его нагнетания в пласт, которые определяют условия формирования в призабойной зоне пласта относительно прочного и проницаемого экрана.

Количество компонентов, входящих в ЦКС на одну обработку, зависит от объема твердой фазы, оседающей на забое и выносимой на поверхность восходящей струей, и определяется по формуле:

где G, V — потребное количество компонентов состава, соответственно, в т и м 3 ;

γр, γп — объемные массы цементно-карбонатного бетона и песчаной пробки, т/м 3 ;

d — диаметр эксплуатационной колонны, м;

ΣН — суммарная мощность пробки за период эксплуатации рассматриваемого объекта, м;

ΣQ — суммарная добыча флюида, м 3 ;

q — количество выносимого песка в единице объема жидкости, т/м 3 ;

К — коэффициент возмещения; а — коэффициент, учитывающий изменение объемного | веса породы по отношению к пластовым условиям, может быть 5 принят равным 0,89.

Коэффициент возмещения представляет собой отношение объема закачиваемого материала к объему, извлеченному на поверхность песка, и должен составлять не менее 0,6.

Приближенная оценка размеров закрепленной зоны может быть определена по следующей формуле:

D3, Dк — диаметр противопесочного экрана и каверны, м;

h— интервал фильтра, подлежащий закреплению, м.

Практика показывает, что в зависимости от степени дренированности объекта на один погонный метр фильтра требуется от 0,5 до 2 м 3 ЦКС. Учитывая возможность гравитационного разделения закачиваемых смесей в призабойную зону, мощность обрабатываемого участка должна быть ограничена интервалом фильтра до 10м. Объем жидкости для продавки ЦКС в пласт определяется по формуле:

где WК — объем насосно-компрессорных труб, м 3 ;

Wз — объем эксплуатационной колонны от башмака НКТ до нижних отверстий интервала обрабатываемого участка фильтра или подпакерной зоны, м 3 .

Практикой обработки скважин составом ЦКС установлено, что расчетный объем продавочной жидкости WП необходимо увеличить на 1,5 — 2,0% от расчетного, но не менее чем на 0,1 м 3 с целью гарантии от возможных прихватов насосно-компрессорных труб. Кроме того, при расчете объема продавочной жидкости необходимо учитывать начало и конец схватывания состава. Это связано с тем, что этапы технологического процесса в зависимости от характера обрабатываемого пласта и принятой схемы крепления призабойной зоны могут меняться от времени начала схватывания.

Время, необходимое для продавки ЦКС в выбранный интервал фильтровой зоны, слагается из продолжительности закачки состава в насосно-компрессорные трубы и продавки его в пласт. При определении времени, затрачиваемого для приготовления ЦКС, следует учитывать необходимость проведения вспомогательных работ в максимально короткие сроки. В балансе времени всех операций по креплению необходимо учитывать время на возможные остановки (20 — 30 мин.). Кроме того, как показала практика, максимальный темп нагнетания смеси в пласт способствует повышению успешности крепления.

В составе на цементно-карбонатной основе используются широкодоступные, недефицитные и не обладающие токсичными свойствами вещества.

Исходными компонентами состава являются:

—карбонатный песок (фракция 0,5—5,0), содержащий СаСО3 не менее 90%;

—кислота соляная синтетическая, техническая — по ГОСТУ;

—нефть — по ГОСТУ 9965-76;

—вода техническая (пресная или морская);

— чистый и однородный кварцевый песок (фракция 0,5—0,85).

Состав на цементно-карбонатной основе изготавливается Управлением по повышению нефтеотдачи пластов и другими предприятиями, занимающимися воздействием на призабойную зону скважин.

Объемная масса цементно-карбонатного раствора должна составлять 1900 кг/м 3 . Растекаемость состава — 18 см по конусу АзНИИ. Механическая прочность образца ЦКС не менее 2 МПа через трое суток твердения в скважинных условиях. Проницаемость ЦКС — 0,3 — 0,5 мкм 2 .

Цемент тампонажный по отношению к твердой фазе состава берется в массовых частях в соотношении от 1:1 до 2:1.

Фракционный карбонатный песок, являющийся активным наполнителем, берется в соотношении от двух до трех массовых частей по отношению к твердой фазе компонентов.

Нефть, входящая в состав жидкости затворения ЦКС и являющаяся замедлителем начала схватывания бетона, увеличивает продолжительность действия соляной кислоты на карбонатное вещество, берется в количестве 2% по массе твердой фазы. Используемая нефть одновременно является песконосителем. По своим физико-механическим показателям она должна соответствовать нефти обрабатываемого горизонта. Нефть-песконоситель берется по массе песка в соотношении 3:1. Техническая вода используется для затворения ЦКС и в качестве продавочной жидкости.

Водный раствор соляной технической кислоты, являющейся активным растворителем, берется в массовых соотношениях 3:1 к карбонатной составляющей тампонажного камня.

Максимальное пластовое давление не должно превышать 10 МПа, а забойная температура — 50°С. В каждом отдельном случае пластовое давление и температура пласта должны быть ниже критических значений, при которых СО2 не находится в растворенном состоянии.

Для крепления ЦКС используются:

—цементировочные и насосные агрегаты — ЗЦА-400;

—цементно-смесительные агрегаты СМ-20;

—кислотный агрегат — АЗИНМАШ-ЗОА;

—автоцистерна — 4 ЦР.

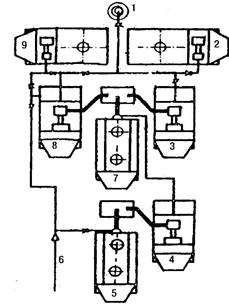

Расположение агрегатов при креплении призабойной зоны пласта цементно-карбонатным составом показано на рис. 9.12.

Приготовление цементно-карбонатного состава согласно схеме рис. 9.12 осуществляется следующим образом.

Перед обработкой ЦКС необходимо провести подготовительные и исследовательские работы на скважине:

1. определить процент мехпримесей и их вещественный фракционный состав;

| Рис. 9.12. Схема расположения агрегатов. |

2. замерить глубину забоя и при наличии песчаной пробки произвести очистку или промывку ее;

3.проверить статический уровень жидкости снятием кривых восстановления или снижения уровня. Обследовать состояние колонны, определить профиль поглощения;

4. после проведения подготовительных работ приступают к подготовке скважины и обработке ее ЦКС.

В скважине перед креплением определяют поглотительную способность пласта, которая должна составлять не менее 0,007 м 3 /с при избыточных давлениях, обеспечивающих сохранность обсадной колонны и насосно-компрессорных труб. Закачивают в скважину буферную жидкость (нефть в количестве 0,1 — 0,2 м 3 ). При наличии в пласте значительной выработки производится стабилизация призабойной зоны кварцевым песком при помощи нефти-песконосителя, одновременно выполняющей роль буферной жидкости. Вслед за нефтью нагнетают в трубы солянокислотный раствор в объеме 3:1 от массы карбонатной составляющей компонентов состава, после чего опять подают буферную жидкость ОД — 0,2 м 3 .

Закачивают в скважину ЦКС согласно нижеприведенным рекомендациям. Когда поступление песка в скважину продолжается без притока жидкости (Рпл = Рзаб), устье скважины оборудуется манжетной головкой типа «ЦИСОН», башмак НКТ располагается на уровне нижних отверстий фильтра и закачка ЦКС ведется через шланг высокого давления при непрерывном возвратно-поступательном перемещении колонны труб.

Продавочной жидкостью ЦКС продавливают в призабойную зону пласта. При продавке в пласт крепящего состава необходимо стремиться к максимальному темпу нагнетания как одного из факторов, определяющих успешность крепления.

После окончания процесса, при наличии давления, герметизируют устье скважины и в течение 72 ч ведут наблюдение за регистрирующим манометром. Через 3 — 5 суток после затвердения раствора проверяется забой и уровень, при наличии пробки производится ее чистка (промывка) или разбуривание.

Пуск скважины в эксплуатацию необходимо осуществлять методом постепенного увеличения депрессии с наблюдением за показателем пескопроявления (отбор проб на мех-примеси).

Источник