Реставрация винтажной радиолы Латвия

Заканчиваю серию реставраций восстановлением другой семейной реликвии – бабушкиной радиолы «Латвия» производства 60-х. Как уже отмечал ранее, хотелось бы не только восстановить приемник, но и дать ему «вторую жизнь» в виде возможности повседневного использования.

Как было уже опробовано на магнитоле Вайва, при восстановлении радиолы использован внешний блок FM модуля при подключении его на штатный линейный вход УНЧ. В качестве такого блока использовал модуль FM тюнер MP3510 (в принципе подойдут также модули MP3503DAI , MP2898BT , MP1089 ). Модуль MP3510 выбран исходя из следующих предпосылок: он начинает работать сразу при подаче питания, запитать его можно черед разъем микро USB от обычного блока питания 5 вольт, снять сигнал можно со стандартного разъема для наушников. Недостатком является отсутствие корпуса модуля и памяти для преднастроенных радиостанций.

Итак, немного о реставрации:

Корпус и электроника сохранились хорошо. В магнитоле перегорел силовой трансформатор питания вследствие выхода из строя селенового выпрямителя АВС 120-270, который был заменен на диодную сборку KBU10J (DK0069). Перегоревший трансформатор заменен на унифицированный ТАН – 51-127-220-50. Контакты почищены средством Контакт 60 и смазаны. Механизм переключения и механика смазаны силиконовой смазкой. Пыль по возможности предварительно удалена пылесосом. Для уменьшения фона в блок питания магнитолы был установлен дополнительный конденсатор на 470 мкф (DK0092).

Модуль МР3510 размещен в отсеке проигрывателя и присоединен к плате УНЧ магнитолы кабелем от разъема наушников на колодку сигнала звукоснимателя параллельно. Таким образом, вмешательства в конструкцию и внешний вид радиолы не осуществлялось. Модуль МР3510 запитан через разъем микро USB от стандартного блока питания, размещенного в корпусе магнитолы (использован бесхозный блок питания с плоскими сетевыми контактами, в которых просверлены отверстия диаметром 3 мм и привинчены клеммы сетевого провода, идущего в свою очередь на колодку питания). Модуль FM предварительно настраивается на желаемую радиостанцию FM и работает как источник сигнала параллельно звукоснимателю. Прослушивание осуществляется при нажатой клавише ЗВукосниматель радиолы.

Радиола полностью работоспособна. В районе 42 метров на КВ неплохо прослушивается международное радио Китая. Сам модуль FM закрыт верхней крышкой и при необходимости легко отсоединяется.

Источник

«Я реставрирую радиолы. И монтирую в них Bluetooth» «Радиола, как машина времени, может перенести в 1960-е»

Петербуржцу Игорю Ружанскому 29 лет, по образованию он инженер (окончил Лесотехнический университет), а по роду занятий — продакт-менеджер маркетплейса Beautify (мобильное приложение для бьюти-индустрии). Работая на фрилансе над мобильным приложением, Игорь решил, что в свободное время хочет заняться физическим трудом. Так в сентябре появился его проект по реставрации старых советских радиол «Ригонда» — похожих на винтажные тумбочки устройств с радиоприемником и проигрывателем пластинок. Игорь отреставрировал уже около 15 радиол — в большинство он вмонтировал Bluetooth-датчики, чтобы устройства с «теплым ламповым звуком» можно было использовать еще как колонки для прослушивания музыки, например, с айфона. Вероятно, в данном жанре петербуржец стал первопроходцем: ни мы, ни сам герой не нашли свидетельств того, что кто-либо занимался этим раньше.

Игорь работает в двухэтажном гараже в Приморском районе, там же находится музыкальная студия, в которой записывается его группа. О реставрации радиол герой рассказывает в инстаграме. Мы поговорили с Игорем о том, кто и почем покупает у него радиолы; почему на них хорошо слушать инди-рок, а современный рэпчик — нет; и каково это — когда в процессе реставрации тебя десятки раз било током.

Первая радиола. Ткань. Склад

У нашей семьи есть дача в Ленобласти, на 60-м километре Мурманского шоссе. На втором этаже стояла радиола — наверное, первый аудиопроигрывающий прибор в моей жизни. Мне было пять или шесть лет, когда я начал слушать пластинки, которые покупал папа. В дождливые дни включал «Неизвестные песни» Виктора Цоя: не то чтобы это мой любимый альбом (хотя группу «Кино» я люблю) — просто пластинок было не очень много, и эту я слушал на репите. С радиолы началась моя любовь к музыке. С 18 лет я и сам на любительском уровне играю на разных инструментах. Радиола до сих пор стоит на даче, я планирую забрать ее домой.

За последние три года я пару раз видел выкинутые на помойку радиолы, и мне это казалось несправедливым. Когда я начал на фрилансе продюсировать мобильное приложение, у меня появилась навязчивая идея, что я должен чем-то занять руки — физически, а не только за компьютером. Я нашел на «Авито» старую радиолу, отреставрировал ее и выставил там же — ее почти сразу купили. Так все и началось.

Первую радиолу я отреставрировал в сентябре — с тех пор узнал много нового про старую технику. Технология внедрения Bluetooth в систему прошла 10 итераций: от самой неудобной, ручной, с лишними проводами — до полностью автоматической, невидимой и беспроводной. На восстановление одного аппарата в среднем уходит пять-семь дней — в зависимости от исходного состояния радиолы.

На мой взгляд, едва ли не самое ценное в радиоле — декоративная акустическая ткань. Если она испортилась, такую же найти невозможно. Именно поэтому я не подбирал радиолы, выброшенные на помойку: они стояли под дождем, в грязи — от ткани ничего не осталось.

Мне по-прежнему приходится брать радиолы на «Авито». Самый частый сюжет: люди купили или получили в наследство старую квартиру, в которой стоит ненужная им радиола. Они относятся к ней как к морально устаревшему деревянному ящику на ножках, который просто занимает место. Два продавца, впрочем, рассказали, что у них якобы есть доступ к складу радиол. Меня это заинтриговало. История пока не получила развития, но я очень надеюсь на этот канал. Я скупил почти все хорошие радиолы в Петербурге и сейчас вынужден переключиться на Ленобласть, но и там их не так много.

Источник

О дивный новый «Мир»! Восстановление советской радиолы. Часть 2

Продолжаю свой рассказ о реставрации ламповой радиолы 1956 года. В предыдущей части я показал, как чистил её от многолетних наслоений грязи и восстанавливал покрытие из натурального шеллака.

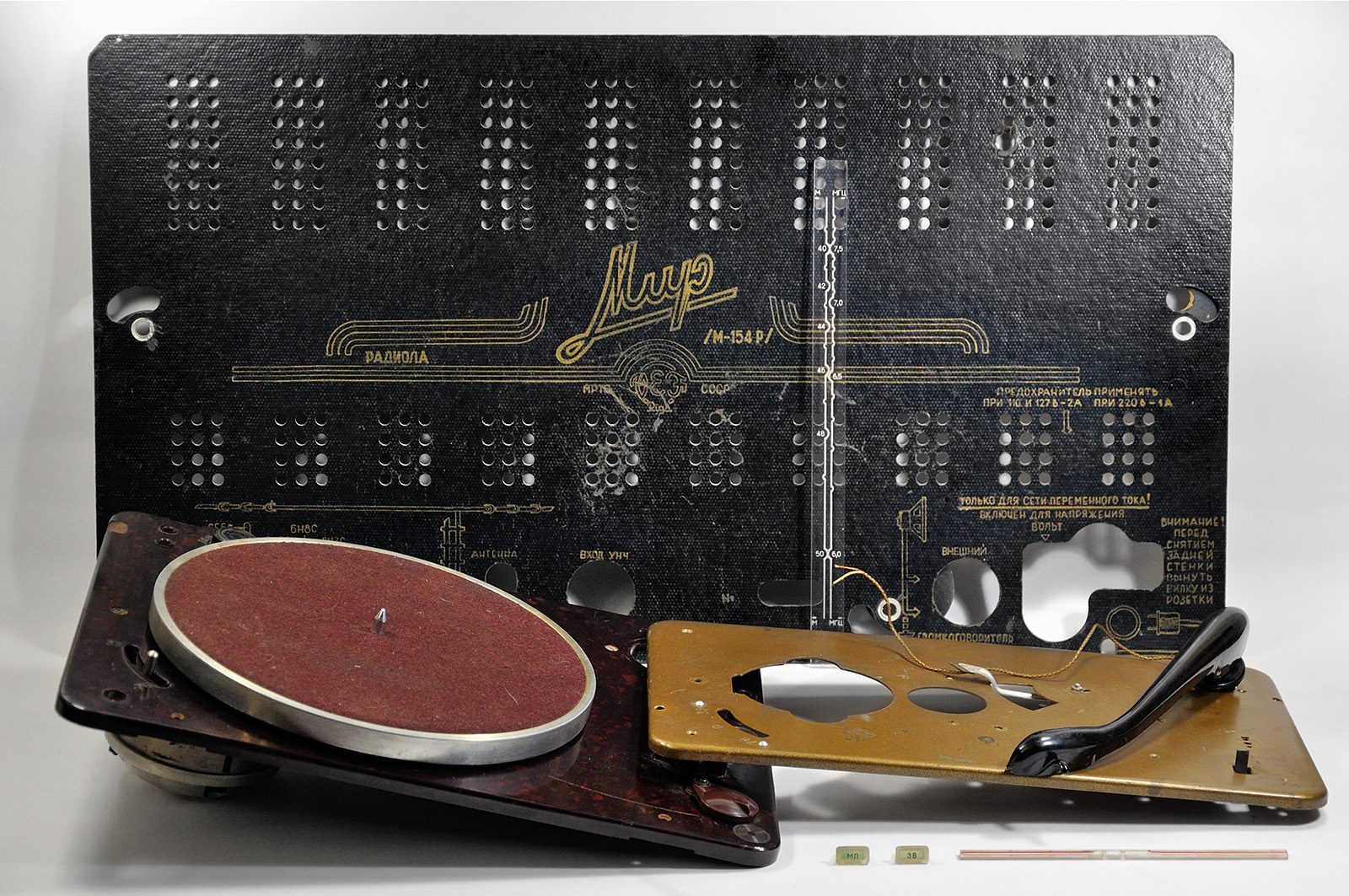

Но внешний лоск — не единственное, чего радиола лишилась за 60 лет своей истории. У неё также отсутствовало несколько важных частей: верхняя крышка, почти все узлы проигрывателя пластинок, задняя стенка, указатель настройки и колодка переключателя напряжений. Ну и радиолампы, конечно, но с ними было проще всего. Ещё когда я учился в МИФИ, в вузе шёл масштабный ремонт, и из лабораторий буквально коробками выкидывали старые радиодетали — зачастую неиспользованные, в упаковке. Одних ламп удалось набрать столько, что хватило бы на комплектацию десятка таких «Миров».

Шасси радиолы, очищенное от ржавчины и немного подкрашенное, стало смотреться куда приятнее.

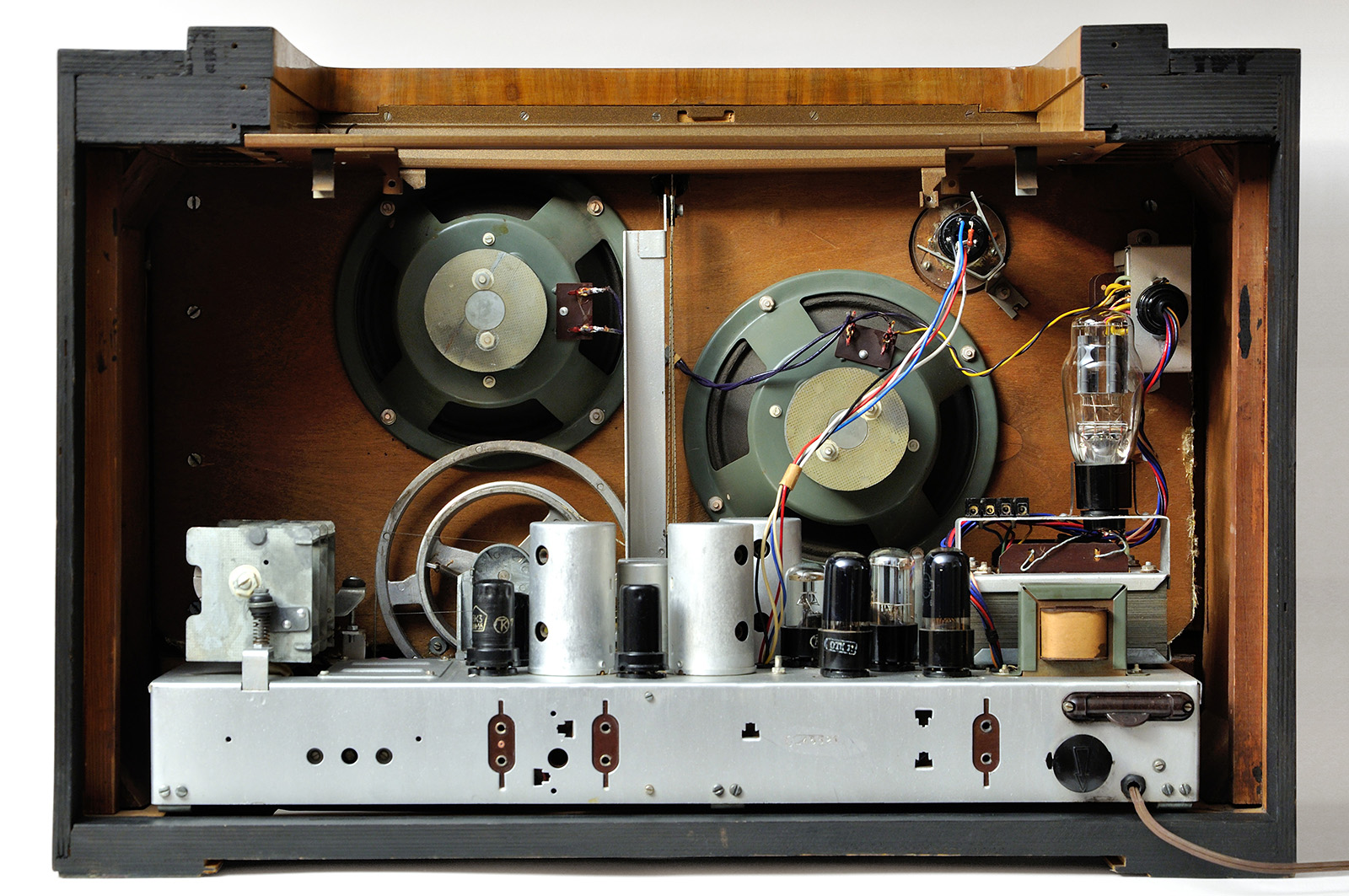

Наверное, самое большое моё везение — в том, что варвары не добрались до «подвала», где размещены основные радиокомпоненты. Кстати, оказалось, что часть соединений выполнена не пайкой, а сваркой. Видимо, так экономичнее и надёжнее, хотя и менее удобно с точки зрения ремонтопригодности.

Я нашёл в запасах подходящую колодку переключателя напряжений (110/127/220 В), проверил силовой трансформатор на предмет короткого замыкания — всё было в порядке. И вот, наконец, волнительный момент первого включения. Громко щёлкает центральная ручка, тихо перезваниваются лампы… Через несколько секунд в динамиках появился слабый гул. Я подключил ко входу для внешнего звукоснимателя плеер, и радиола заиграла приятным, чистым звуком. Динамики оказались в хорошем состоянии, не хрипели и не бубнили. В итоге в схеме я не стал менять ничего — даже электролитические конденсаторы. Отпаяв один из них, я выяснил, что он потерял не более 10% от паспортной ёмкости.

Мало-помалу начали собираться и недостающие детали. Здесь мне сыграла на руку природная запасливость русского человека. Чего только не хранится у людей по гаражам и дачам! Так у меня со временем оказались абсолютно аутентичные задняя стенка, шкала и указатель настройки.

С проигрывателем пластинок получилось интереснее. Отдельно удалось раздобыть родной стол с неродным тонармом, а также стол с «блином» и мотором от «Эльфы» УП-1 (именно так, в женском роде). Это ранний электропроигрыватель пластинок, в котором ещё применялись одноразовые «патефонные» иглы. Он выпускался примерно в одно время с «Миром», и многие детали у них были взаимозаменяемые.

«Эльфы» собирали в красивых карболитовых чемоданчиках, у которых порой была куда более долгая жизнь, чем у самого проигрывателя. Я видел, как один из дедов на Царицынском радиорынке хранил в них свои сокровища. Так что если кто-то из вас решит превратить чемоданчик обратно в проигрыватель, у меня есть для него как минимум стол, обращайтесь.

Детали от «Эльфы» всё же имели отличия в креплении. Чтобы перенести их на проигрыватель «Мира», нужно было изготовить несколько шайб и проставок, а также просверлить пару отверстий в незаметных местах.

В качестве материала для проставок я выбрал лист мелкопористого пластика. Он имеет нужную толщину (3 мм) и легко обрабатывается ручным инструментом. Металлическую шайбу я вырезал из корпуса сломанного блока питания.

Как всегда, на помощь пришёл верный дремель.

При резке металла нужно использовать не только защитные очки, но и респиратор (если вы, конечно, не хотите потом полдня чихать чёрными соплями). В итоге получилось так:

Все пластмассовые проставки я покрасил в чёрный, чтобы они походили на резину и не бросались в глаза.

Ну и, конечно, я не мог удержаться и не проверить получившуюся конструкцию в деле. Тонарм — от более поздней радиолы, с неродной головкой-«лодочкой», но и с ней незавершённый проигрыватель благополучно заиграл.

Невероятных глубин звука от такой техники ждать не стоит, и уж тем более не стоит пытаться слушать на ней относительно современный винил. Но соответствующие эпохе патефонные пластинки на 78 оборотов звучат вполне бодро.

Дольше всех оставалась нетронутой самая красивая часть радиолы — блок прозрачных шкал с подсветкой.

Я очистил его от пыли, немного освежил золотую краску и поставил новый указатель настройки.

Наконец всё было готово к сборке. К ней, прямо скажу, нужно приступать в хорошем расположении духа, сытым и отдохнувшим. Я уже писал, что «Мир» М-154Р — далеко не самый дружелюбный к сборщику аппарат. Например, все детали, показанные на следующем фото, нужно совместить на весу и вставить одновременно, и лишь после этого их можно будет закрепить.

У меня получилось только раза с пятого. Даже не знаю, что бы со мной было, если бы выяснилось, что я перепутал какие-нибудь шкалы. Но всё обошлось, и дальше процесс сборки пошёл веселее.

Кстати, на снимке со шкалами можно заметить, что конец одной из них будто бы в чём-то испачкан. Оказывается, раньше торцы шкал были окрашены в зелёный цвет. Свет от лампочек накаливания благодаря этому приобретал зеленоватый оттенок.

Я хотел было купить зелёный цапонлак, но затем понял, что цвет сохранившегося участка что-то мне до боли напоминает… Медицинскую «зелёнку», вот что! Совпадение цветов оказалось полным, и я даже задумался, а не зелёнкой ли они были покрыты изначально?

Закрепив шкалы, я смог вернуть на место панель с динамиками и пропустить через неё тросик указателя настройки. Затем нужно вставить в корпус шасси, но не до конца, а примерно наполовину — так, чтобы хватило длины соединительных проводов и осталось место для манёвра. Необходимо подключить восьмиконтактную вилку, ведущую к лампочкам подсветки, и прикрутить к щиту с динамиками выходной трансформатор.

Кстати, в конструкции есть «костыль»: стандартной восьмиконтактной колодки оказалось недостаточно, поэтому один проводок, идущий к лампочкам, припаивается совершенно в другом месте и тянется через половину радиолы, словно возвратный гортанный нерв у жирафа.

Далее нужно соединить два тросика — тот, что непосредственно приводит в движение указатель настройки, и тот, что соединён с ручкой настройки и переменным конденсатором. Я облегчил себе эту задачу, поскольку ещё при разборке радиолы оставил на них пометки маркером.

Остаётся последний штрих, своего рода «вишенка на торте». Образ высококлассного лампового приёмника немыслим без «волшебного глаза» — визуального индикатора настройки. Многие, у кого в детстве было дома старое радио, помнят это завораживающее зелёное свечение. Мне повезло найти новый яркий индикатор 6Е5С. Я нарастил отрезанные провода, а в качестве панельки взял колодку переключателя напряжений от старого телевизора. В ней как раз было шесть контактов — столько же, сколько ножек у лампы.

Шасси обрело законченный вид.

Даже немного жалко закрывать его стенкой, но так положено.

Я фотографировал этапы сборки примерно в одном ракурсе, так что из них получилось собрать гифку:

Но достаточно рассматривать радиолу сзади — пора показать товар лицом!

Здесь я умолкаю и предоставляю слово авторам справочника по советской радиоаппаратуре.

Радиола первого класса «Мир» (М-154Р) является модернизированной версией радиоприёмника «Мир» (М-152) и отличается от него улучшенным внешним видом, более высокими электроакустическими данными и наличием электропроигрывающего устройства.

Внешний вид М-154Р по сравнению с предшественником практически не изменился, за исключением переноса лампы индикатора настройки с центра на левую часть передней панели, замены радиоткани, а также небольших декоративных украшений корпуса.

На передней панели радиолы расположены три сдвоенных ручки управления — переключатели тембра высоких и низких звуковых частот, регулятор громкости с выключателем, переключатель рода работы, переключатель диапазонов и ручка настройки.

При точной настройке на радиостанцию тёмный сектор на оптическом указателе сужается, при расстройке — расширяется.

Регулировка тембра звуковых частот производится переключателями тембра. При благоприятных условиях приёма наиболее естественное звучание музыкальных передач получается при следующих положениях переключателей тембра:

– низких звуковых частот — 2-е или 3-е;

– высоких звуковых частот — 4-е или 5-е.

Прозрачные шкалы на передней панели при работе радиолы подсвечиваются, причём наиболее ярко светится шкала, соответствующая выбранному в настоящий момент диапазону.

Количество ламп уменьшено до 11, в усилителе низкой частоты лампы 6П3С заменены на 6П6С, убран не оправдавший себя режим бесшумной настройки, вместо которого введён более полезный режим местного приёма. Для обеспечения высококачественного звучания в радиоприёмнике применена система из двух громкоговорителей с постоянными магнитами типа 4ГД-3/4 ВЭФ. Они одинаковы по АЧХ, но отличаются резонансными частотами.

Потребляемая мощность в режиме приёма — 100 Вт, в режиме проигрывания пластинок — 120 Вт. Габариты радиолы — 710 × 510 × 355 мм, масса — 42 кг.

Да уж, миниатюрностью и портативностью ламповая техника не отличалась, но и любим мы её не за это.

В комментариях к прошлому посту многие просили меня записать видео работы. Специально ехать на дачу, где теперь живёт радиола, для этого не пришлось: такой ролик я уже сделал в прошлом году. Прошу извинить за качество видео — оно снято на фотоаппарат, который по меркам цифровых камер примерно так же стар, как «Мир» — по меркам радиоприёмников. Тем не менее, в ролике можно увидеть, как переключается подсветка шкал и как работает «волшебный глаз», а также убедиться, что и сегодня AM-вещание не умерло.

В хорошую погоду приёмник ловит десятки радиостанций по всему миру. Конечно, помехи от импульсной техники сильно засоряют эфир, но всё-таки за городом с этим получше, чем в столице.

Можно ли сказать, что в реставрации «Мира» поставлена точка? Нет; скорее это точка с запятой. Радиоле по-прежнему не хватает некоторых деталей, в первую очередь крышки проигрывателя пластинок и оригинального тонарма. Но и в нынешнем виде восстановленный «Мир» радует меня и моих гостей своим дизайном и звучанием.

Я не раз обращал внимание, что мои ровесники крутят ручку настройки с таким же удивлением и едва ли не благоговением, что и пожилые колхозники на исторической фотографии. Только если тогда «Мир» был диковинкой по причине своей новизны, то сейчас — наоборот, старины. Такая вот парадоксальная связь времён.

«Колхозники слушают радио», Челябинская обл., 1957–1959. Источник

Возможно, со временем на Хабре появятся и другие статьи вроде этой, потому что я потихоньку привожу в порядок ещё несколько старинных радиоприёмников.

Источник