Магнитная дефектоскопия: принцип действия и применение, схема и устройство дефектоскопа

Метод магнитной или магнитно-порошковой дефектоскопии применяют для анализа ферромагнитных деталей на наличие в них дефектов типа поверхностных трещин или раковин, а также инородных включений, расположенных вблизи поверхности металла.

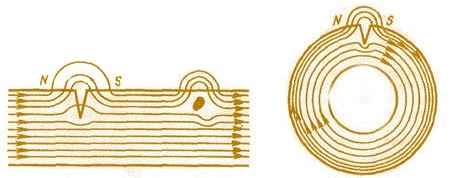

Суть магнитной дефектоскопии как метода — фиксация магнитного поля рассеяния на поверхности детали возле того места, где внутри находится дефект, во время прохождения через деталь магнитного потока. Поскольку в месте дефекта магнитная проницаемость скачком меняется, то магнитные силовые линии как бы огибают место дефекта, тем самым выдавая его положение.

Поверхностные дефекты, либо дефекты, расположенные на глубине до 2 мм под поверхностью, «выталкивают» магнитные силовые линии за пределы поверхности детали, и в этом месте образуется местное магнитное поле рассеяния.

Применение ферромагнитного порошка помогает зафиксировать поле рассеяния, поскольку полюсы, возникающие на краях дефекта притягивают его частички. Сформированный осадок имеет форму жилки, во много раз превосходящей дефект в размере. В зависимости от напряженности прикладываемого магнитного поля, а также от формы и размеров дефекта, от его расположения, формируется определенная форма осадка.

Проходящий через деталь магнитный поток, встречая дефект, скажем трещину или раковину, меняет свою величину, поскольку магнитная проницаемость материала в этом месте оказывается иной, чем у остальной детали, поэтому порошок и оседает по краям области дефекта при намагничивании.

В качестве магнитных порошков служат порошки магнетита или оксида железа Fe2O3. Первый имеет темный цвет, и применяется для анализа светлых деталей, второй отличается буро-красным цветом, и служит для дефектоскопии деталей с поверхностью темного цвета.

Порошок довольно мелкий, от 5 до 10 мкм его зернистость. Суспензия на основе керосина либо трансформаторного масла, при соотношении 30-50 грамм порошка на 1 литр жидкости, позволяет успешно проводить магнитную дефектоскопию.

Поскольку дефект может располагаться внутри детали по-разному, то и намагничивание осуществляют по-разному. Чтобы отчетливо выявить трещину, расположенную перпендикулярно поверхности детали, или под углом не более 25°, применяют полюсное намагничивание детали в магнитном поясе катушки с током, либо размещают деталь между двумя полюсами сильного постоянного магнита или электромагнита.

Если дефект расположен под более острым углом к поверхности, то есть почти вдоль продольной оси, то отчетливо выявить его позволяет поперечное или циркулярное намагничивание, при котором магнитные силовые линии формируют замкнутые концентрические окружности, для этого ток пропускают прямо через деталь, либо через немагнитный металлический стержень, вставленный в отверстие в проверяемой детали.

Для обнаружения дефектов различной направленности служит комбинированное намагничивание, при котором одновременно перпендикулярно действуют два магнитных поля: поперечное и продольное (полюсное); через деталь, размещенную в катушке с током, пропускают еще и ток циркуляционного намагничивания.

В результате комбинированного намагничивания, силовые магнитные линии образуют своего рода витки, и позволяют выявлять дефекты различного направления внутри детали вблизи ее поверхности. Для комбинированного намагничивания применяют приложенное магнитное поле, а полюсное и циркулярное — как в приложенном магнитном поле, так и в магнитном поле остаточной намагниченности.

Применение приложенного магнитного поля позволяет обнаруживать дефекты в деталях из магнитомягких материалов, таких как многие стали, а магнитное поле остаточной намагниченности применимо для магнитожестких материалов, таких как стали высокоуглеродистые и легированные.

После проведения дефектоскопии детали размагничивают посредством переменного магнитного поля. Таким образом, непосредственно для процесса дефектоскопии служит постоянный ток, для размагничивания — переменный. Магнитная дефектоскопия позволяет выявлять дефекты, расположенных не глубже 7 мм от поверхности исследуемой детали.

Для проведения магнитной дефектоскопии деталей из цветных и черных металлов, величину необходимого намагничивающего тока в приложенном магнитном поле вычисляют пропорционально диаметру: I = 7D, где D — диаметр детали в миллиметрах, I – сила тока. Для анализа в поле остаточной намагниченности: I = 19D.

В промышленности широко применяются переносные дефектоскопы типа ПМД-70.

Это универсальный дефектоскоп. Он состоит из силовой части, включающей понижающий трансформатор 220В на 6В мощностью 7 кВт, а также автотрансформатор и еще один трансформатор 220В на 36В, из приборов включения, измерения, управления и сигнализации, из намагничивающей части, включающей в себя передвижной контакт, контактную площадку, выносные контакты и катушку, из ванны для суспензии.

При замыкании выключателя В, через контакты К1 и К2 ток подается на автотрансформатор АТ. Автотрансформатор АТ питает понижающий трансформатор Т1 220В на 6В, со вторичной обмотки которого выпрямленное напряжение подается на зажимные намагничивающие контакты Н, на ручные контакты Р и на катушку, устанавливаемую в зажимные контакты.

Поскольку трансформатор Т2 включен параллельно с автотрансформатором, то при замыкании выключателя В, ток пойдет и по первичной обмотке трансформатора Т2. Сигнальная лампа СЛ1 указывает на то, что прибор включен в сеть, сигнальная лампа СЛ2 свидетельствует о том, что силовой трансформатор Т1 также включен. Переключатель П имеет два возможных положения: в положении 1 — длительное намагничивание для проведения дефектоскопии в приложенном магнитном поле, в положении 2 — мгновенное намагничивание в поле остаточной намагниченности.

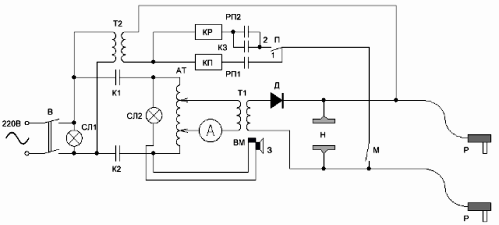

На схеме дефектоскопа ПМД-70:

В — пакетный выключатель, К1 и К2 — контакты магнитного пускателя, РП1 и РП2 — контакты, П — переключатель, АТ — автотрансформатор, Т1 и Т2 — понижающие трансформаторы, КП — катушка управления магнитного пускателя, КР — катушка промежуточного реле, ВМ — выключатель магнитный, СЛ1 и СЛ2 — сигнальные лампы, Р — ручные намагничивающие контакты, Н — намагничивающие контакты зажимные, М — микровыключатель, А — амперметр, З — звонок, Д — диод.

Когда переключатель П находится в положении 1, микровыключатель М замыкается, катушка управления магнитного пускателя КП подключается к трансформатору Т1, вторичная обмотка которого питает ее и контакты промежуточного реле РП1. Цепь оказывается замкнутой. Пусковой прибор приводит к замыканию контактов К1 и К2, силовая часть и вместе с ней намагничивающие устройства получают питание.

Когда выключатель П находится в положении 2, параллельно катушке пускателя включается катушка промежуточного реле КР. При замыкании микровыключателя замыкается и контакт КЗ, приводящий к включению промежуточного реле, контакты РП2 замыкаются, контакты РП1 размыкаются, отключая магнитный пускатель, и контакты К1 и К2 размыкаются. Процесс длится 0,3 секунды. Пока микровыключатель не будет замкнут, реле так и будет отключено, поскольку контакт КЗ блокирует контакты РП2. После размыкания микровыключателя система возвращается в исходное состояние.

Ток устройств намагничивания можно регулировать посредством автотрансформатора АТ, регулируя величину тока от 0 до 5 кА. При намагничивании звонок З подает звуковой сигнал. Если ток намагничивания идет непрерывно, сигнал будет непрерывным, в аналогичном режиме будет работать и сигнальная лампа СЛ2. При кратковременной подаче тока звонок и лампа сработают также кратковременно.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Источник

Опыт диагностики трубопроводов тепловых сетей бесконтактным магнитометрическим методом

В.Г.Шикуненко, генеральный директор, ООО «ИПК Шерна», г. Москва

В течение 2010 г. наша компания проводила работы по диагностике московских тепловых сетей бесконтактным магнитометрическим методом (разработчик А.А. Дубов) с целью выявления участков теплосети, находящихся в напряженно-деформированном состоянии, и определения необходимости ремонта данных участков.

При обследовании использовалось следующее оборудование: измеритель концентрации напряжений ИКН-3М-12 с датчиком тип 11; ИКН 5М-32 с датчиком тип 11; трассопоисковое оборудование «RIDGIT SR-20»; ультразвуковой толщиномер фирмы Panametrics MODEL 37DL plus; преобразователь (ПЭП 5,0/312); D799; ультразвуковые толщиномеры А1207.

Метод бесконтактной магнитометрической диагностики позволяет с поверхности земли выявлять участки подземных теплопроводов в непроходных каналах с неоднородным напряженно-деформированным состоянием, в металле труб которых при дальнейшей эксплуатации возникнут либо уже имеются повреждения различного характера. Бесконтактное магнитометрическое обследование основано на измерении искажений магнитного поля Земли, обусловленных изменением магнитной проницаемости металла трубы в зонах концентрации напряжений и в зонах развивающихся коррозионно-усталостных повреждений. При этом характер изменений поля (частота, амплитуда) обусловлен деформацией трубопровода, возникающей в нем вследствие воздействия ряда факторов:

■ остаточных технологических и монтажных напряжений;

■ рабочей нагрузки и напряжений самоком- пенсации при колебаниях температуры наружного воздуха и среды (грунта, воды и т.д.).

Метод бесконтактного магнитометрического обследования является косвенным диагностическим методом.

При расшифровке информации о состоянии трубопроводов по изменению магнитного поля Земли используются критерии и программный продукт, разработанные для метода магнитной памяти металла.

Обследование проводилось в соответствии с требованиями «Методики бесконтактного магнитометрического контроля теплопроводов» (разработчик ООО «Энергодиагностика», г. Москва), ГОСТ Р 53006-2008 «Оценка ресурса потенциально опасных объектов на основе экспресс-методов. Общие требования» и ГОСТ Р 52330-2005 «Контроль неразрушающий. Контроль напряженно-деформированного состояния объектов промышленности и транспорта. Общие требования».

При обследовании использовались отдельные положения и рекомендации, изложенные в РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом» (разработчик ВНИИСТ).

Обследование трубопроводов проводилось от камеры до камеры, при этом «прямой» и «обратный» трубопроводы обследовались отдельно друг от друга.

Оценка эффективности работы оператора проводилась двумя способами:

■ путем сопоставления оценки состояния теплопровода, сделанных специалистом по результатам обработки данных бесконтактных измерений участка, с фактическими данными, полученными при вскрытии этого участка и проведении визуально измерительного контроля теплопроводов;

■ путем анализа повреждений, зафиксированных на участке тепловой сети после проведения там бесконтактной диагностики (например, оператор оценил состояние теплопровода как удовлетворительное, а при опрессовке на данном теплопроводе произошло повреждение, значит, оценка состояния была неверная).

Для оценки состояния теплопроводов по результатам диагностики, проводимой различными операторами, были приняты четыре формулировки выводов (коды), которые выбирал оператор:

1 — выявленная аномалия на участке (пример) на расстоянии от начальной камеры 55 м до 65 м на длине 10 м требует немедленного ремонта;

2 — выявленная аномалия на участке (привязка такая же) требует планового ремонта в течение 2 лет;

3 — выявленная аномалия на участке требует ежегодного мониторинга;

4 — аномалий не выявлено, диапазон участка в удовлетворительном состоянии.

Диапазон участка, определенный исполнителем, с кодом 1 однозначно подлежит дополнительному визуально измерительному контролю.

Диапазон участка с кодом 2 подлежал визуально измерительному контролю, только если это рекомендовал в отчете исполнитель.

В диапазоне участка с кодами 3 и 4 дополнительный визуально измерительный контроль не планировался, но проводился только тогда, когда на этом участке при проведении опрессовки фиксировалось повреждение.

Результатом бесконтактного магнитометрического обследования является выявление участков с наличием зон концентрации напряжений (ЗКН) — зон с развивающимися коррозионно-усталостными повреждениями.

Аномалия с присвоенным кодом 1 — участок имеет неоднородность напряженно-деформированного состояния (НДС). Неоднородность НДС обуславливается наличием ЗКН — зоны, в которых, как правило, имеются развивающиеся дефекты в виде трещин или интенсивно протекающей язвенной коррозии.

Аномалия с присвоенным кодом 2 — участок трубопровода с неоднородностью напряженно- деформированного состояния, где имеются ЗКН — зоны, в которых процесс коррозионно-усталостного повреждения находится в стадии развития, и не достиг значений, под которые попадают аномалии с кодом 1.

Аномалия с присвоенным кодом 3 — участок трубопровода с НДС, где будут возникать либо уже имеются не опасные для эксплуатации ЗКН.

Аномалия с присвоенным кодом 4 — состояние такого участка оценивается как удовлетворительное.

На 1 ноября 2010 г. была проведена работа по обследованию теплопроводов общей протяженностью 56,822 км. Было выявлено 2484 аномалии, из них:

■ с кодом 1 — 39 шт.;

■ с кодом 2 — 788 шт.;

■ с кодом 3 — 1657 шт.

По результатам обследования на всех участках, где выявлялись аномалии с кодом 1, производились шурфовки. Дополнительно нужно пояснить, что участком считается отрезок прокладки тепловой сети между двумя ближайшими камерами тепловой сети. Средняя длина участка порядка 100 м, на этой длине может быть множество различных зон магнитных аномалий. В местах шурфовок (в зонах с кодом 1) проводились дополнительные обследования методами визуально измерительного контроля и ультразвуковой толщинометрии и т.д. На рис. 1-9 для наглядности показаны некоторые из участков, на которых были выявлены аномалии по результатам бесконтактной магнитной диагностики.

Некоторые примеры результатов шурфовок приведены ниже.

Участок 1-2. Участок от камеры к1 до к2 по совокупности выявленных аномалий (с кодом 1 и 2) и выполненных ранее локальных ремонтов необходимо включить в план реконструкции в течение 3 лет. Часть участка подающего теплопровода на расстоянии 11 м от к1 в сторону к2 и на расстоянии 10 м от угла поворота в сторону к2 (аномалия с кодом 1) находится в аварийном состоянии и требует локального ремонта немедленно.

Участок 42-43. По результатам инженерной диагностики (выявлена аномалия с кодом 1) был запланирован шурф на 163-172 м от к42 в сторону к43 для уточнения зоны ремонта подающей трубы, но при проведении опрессовки на данном участке были выявлены свищи и при вскрытии места повреждения выяснилось, что на расстоянии 164 м необходим ремонт в местах двух свищей, на расстоянии 182 м отвод и м трубы имеют значительные коррозионные повреждения.

Участок 11-12. На этом участке сильная магнитная аномалия (с кодом 1), выявленная при бесконтактной магнитной диагностике, соответствует видимым изгибам труб и трещинам изоляционной конструкции от нарушения компенсации. Данный участок подающего теплопровода требует проведения ремонта системы компенсации, ревизии скользящих опор и сильфонных компенсаторов и локального ремонта изоляционной конструкции.

Участок 68-69. На всем протяжении канала необходима: очистка от наносного ила и разрушенной изоляции; ревизия всех скользящих опор на участке. Необходимо провести восстановление тепло- и гидроизоляции, ремонт и замену перекрытий. Повторное обследование с проведением толщинометрии и бесконтактной магнитометрической диагностики.

Участок 17-18. Участок теплопровода на длине 31 м находится в аварийном состоянии и требует скорейшего локального ремонта. Участок от к17 до к18 по совокупности выявленных аномалий (с кодом 1 и 2) и выполненных ранее локальных ремонтов необходимо включить в план реконструкции в течение 2 лет.

Участок 52-53. Вышеуказанный участок на отметке 1-34 м имеет протяженную зону деформации (с кодом 1) в результате нарушения тепловой компенсации, а также 3 ранее возникших повреждения. Данный участок рекомендуется к проведению планового ремонта в течение 3 лет.

Участок 58-58а. Участок на расстоянии 24 м от смотрового люка (аномалии с кодом 1) требует срочного ремонта, участок от смотрового люка до к58а (выявлены аномалии с кодом 2) требует регулярного мониторинга в связи с нарушением вентиляции, компенсации и напряженно-деформированным состоянием зон вблизи смотрового люка и неподвижной опоры.

Участок 50/6-50/7. По результатам визуального контроля и магнитометрических данных (аномалии с кодом 1 и 2) участок теплосети от к50/6 до к50/7 длиной 137 м находится в аварийном состоянии и требует немедленного ремонта во избежание аварий во время отопительного периода.

Участок 06-07 (с имеющимися аномалиями с кодом 1). По результатам проведенного в шурфе визуально измерительного контроля и ультразвуковой толщинометрии необходимо провести:

■ локальный ремонт подающего теплопровода на участках проведения толщинометрии — 254 и 290 м от к06 — в связи с сильной язвенной коррозией и утонением до критической толщины;

■ ремонт плит перекрытия на 273 м и 276 м от к06;

■ очистку участка в интервале от 260 м до к07 от разрушенной теплоизоляции, песка, ила;

■ ревизию всех скользящих опор от неподвижной опоры до к07;

■ восстановление скользящих опор и теплоизоляции трубопроводов.

Рекомендация: участок нуждается в дополнительных инженерно-геологических исследованиях, т.к. из-за сложного рельефа и близости МКАД возникла деформация канала и труб в целом.

Участок 07-08. Участок нуждается в замене обратного теплопровода на интервале 40-60 м в связи с недопустимым утонением стенки трубы. Необходимо провести очистку интервала от к07 до к08 от разрушенной теплоизоляции, песка и провести ревизию всех скользящих опор.

Примечание: Коррозионные процессы в данном месте также имеются, но утонение стенки теплопроводов пока менее 20%.

Участок 21-24. На участке магистрали от к21 до к24 (выявлены аномалии с кодом 1, 2 и 3) необходимо провести дополнительные работы по изучению состояния теплотрассы в связи с разрушением конструкционных элементов (дно канала). Для исключения разрушения в будущем, рекомендуется дополнительно провести георадарные исследования, поскольку территориально зоны повышенного напряженно-деформированного состояния подающего и обратного трубопроводов обоих участков находятся в одном месте (автостоянка у поликлиники). Разрушения основания канала и значительные зоны НДС могут быть связаны с суффозными процессами (вымывание и просадка грунта) под данным участком.

Участок 20-20/1. Участок на расстоянии 3 м от смотрового люка требует ремонта (выявлены аномалии с кодом 1 и 2), необходимо исключить касание плит перекрытия и труб, рекомендуется включить данный участок в план капитального ремонта в течение 3 лет

Участок 29/2-29/3. На отметке 19 м от к29/2 необходим ремонт скользящей опоры (выявлены аномалии с кодом 1 и 2). Необходимо проверить соответствие проекту по количеству опор. Необходима ревизия всех скользящих опор до П-образного поворота, смазка или монтаж компенсатора перед неподвижной опорой.

Результаты технической диагностики по бесконтактному магнитометрическому методу в подавляющем большинстве случаев находят свое подтверждение дополнительным обследованием в шурфах. Метод позволяет с высокой точностью определять потенциально опасные места напряженно деформированного состояния (нарушение компенсации, воздействие на трубу посторонних предметов) и места пересечения со смежными магистралями, являющиеся в совокупности с дополнительными вредными факторами (подтопления и т.д.) причиной внутренней и внешней коррозии, утонения стенки. Однако однозначно определить степень коррозионного поражения стенок труб только по магнитограмме без изучения «истории болезни» достаточно сложно.

Следует также отметить, что метод имеет существенные ограничения.

1. Метод чувствителен к массе обследуемой трубы. В условиях города трубопроводы диаметром меньше 300 мм не всегда могут быть определены.

2. Не всегда есть возможность пройти точно по трассе (например, здания или транспорт на поверхности земли над прокладкой тепловой сети).

3. Сложно выявлять точечные дефекты, не создающие сильные искажения магнитного поля.

4. Пока не определена выраженная характеристика магнитного поля соответствующего участку теплопровода со значительным утонением стенки, хотя отмечено, что иногда таким местам соответствует провал градиента напряженности магнитного поля.

5. Метод восприимчив к помехам, создаваемым посторонними металлическими предметами, если они сопоставимы по массе обследуемым трубам.

6. Анализ магнитограмм требует высокой квалификации и опыта оператора.

Но в целом, благодаря проведенным обследованиям участков подземных теплопроводов, метод получил значительный толчок в развитии, были выявлены новые закономерности, получили свое развитие программные комплексы по анализу состояния тепловых сетей, где появился дополнительный критерий оценки — наличие аномалий магнитного поля.

Очень хорошо выявляются участки напряженно деформированного состояния теплопроводов еще внешне целых, но с нарушением компенсации. Несмотря на то, что эти участки не способны вызывать масштабные аварии в ближайшей перспективе, в дальнейшем, если не устранить нарушения компенсации, могут развиваться более серьезные дефекты.

Пока точную остаточную толщину стенки и точное время до разрыва только обработкой данных бесконтактной магнитной диагностики выявить нельзя, для этого требуется проведение шурфовок, или детальное описание «истории болезни», но уже сейчас ясно, что постоянный набор данных и расширение аналитической базы имеют значительную перспективу в дальнейшем выявлении закономерностей старения металла труб тепловых сетей и повышения точности прогноза остаточного ресурса теплопроводов.

На практике метод бесконтактной магнитной диагностики хорошо сочетается и дополняется методом акустической томографии, но это уже тема отдельной статьи.

Кроме того, уже на существующем этапе развития данные бесконтактной магнитной диагностики, по нашему мнению, могут найти отражение в практике локальных ремонтных работ. Многие выявленные участки напряженно деформированного состояния теплопроводов еще не имеют значительных коррозионных поражений и утонения стенки металла труб, поэтому проведение своевременных ремонтных работ по устранению нарушений компенсации позволят значительно повысить срок безаварийной эксплуатации данного участка.

Практика проведения бесконтактной магнитной диагностики показала, что даже недавно введенные в эксплуатацию участки тепловых сетей могут иметь значительные нарушения компенсации или нарушения в технологии сварочных работ. Поскольку качество проектных и строительных работ не могут исключить появление участков с повышенным НДС на вновь построенных участках теплосети, возможно, было бы целесообразно включить в комплекс приемочных работ проведение бесконтактной магнитной диагностики для выявления и устранения НДС теплопроводов на стадии ввода в эксплуатацию.

Источник