Сооружение и ремонт газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз, Алиев Р.А., Березина И.В., Телегин Л.Г., 1987

Сооружение и ремонт газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз, Алиев Р.А., Березина И.В., Телегин Л.Г., 1987.

Приведены сведения по организации строительства, сооружению и испытанию линейной части магистральных трубопроводов, монтажу основного оборудования, насосных и компрессорных станций, газотурбинных установок, газомотокомпрессоров и насосов. Даны материалы по сооружению нефтебаз и газохранилищ — монтаж металлических вертикальных резервуаров, газгольдеров, неметаллических резервуаров, подземных хранилищ для газа и нефтепродуктов. Большое внимание уделено контролю работоспособности, организации технического обслуживания и ремонту газонефтепроводов, основного оборудования насосных и компрессорных станций, резервуаров и газгольдеров. Изложены методы предупреждения и ликвидации аварий на нефтегазопроводах.

Для студентов вузов по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз».

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ.

Строительство в инженерном понимании этого слова—одна из важнейших отраслей материального производства по созданию основных фондов страны. В настоящее время сложилась вполне определенная отраслевая специализация строительства, характеризующаяся четким выделением промышленного, энергетического, транспортного, гражданского, сельскохозяйственного, гидромелиоративного и специального строительства.

Строительство объектов нефтяной и газовой промышленности, в том числе магистральных газонефтепроводов, относится к транспортному строительству, которому присущи следующие черты индустриализации: использование современных технологий и блочно-комплектных устройств (БКУ); поточность ведения работ; применение современных методов управления производственными процессами.

Если не рассматривать экономический аспект, строительство определяется четырьмя показателями:

техника строительства—совокупность приемов и средств, используемых в строительном производстве;

технология строительства — функциональная система, включающая ресурсы (временные, трудовые, материальные), а также ограничения и правила их взаимодействия для достижения заданного результата — выполнения отдельных видов строительно-монтажных и специальных работ, процессов и элементов строительных объектов (зданий, сооружений).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Введение.

Глава 1. Организация строительства газонефтепроводов.

Общие положения.

Состав сооружений магистральных газонефтепроводов.

Проектно-техническая документация на строительство газонефтепроводов.

Организация строительного производства.

Проект производства работ.

Глава 2. Сооружение линейной части магистральных газонефтепроводов.

Трубы и материалы.

Подготовительные работы.

Транспортные работы.

Сварочно-монтажные работы.

Земляные работы.

Изоляционно-укладочные работы.

Электрохимическая защита магистрального трубопровода.

Счистка полости и испытание трубопроводов.

Сооружение переходов трубопроводов через преграды

Глава 3. Сооружение наземных объектов магистральных газонефтепроводов.

Сооружение компрессорных и насосных станций.

Сооружение резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Сооружение подземных газонефтехранилищ.

Глава 4. Общие приемы монтажа основного оборудования насосных и компрессорных станций.

Организация монтажных работ.

Установка оборудования на фундамент.

Основные особенности монтажа оборудования насосных и компрессорных станций.

Глава 5. Монтаж газотурбинных установок и центробежных нагнетателей.

Газотурбинные установки и нагнетатели.

Монтаж постаментов и дымовых труб.

Монтаж газоходов и воздухопроводов газотурбинной установки.

Пусконаладочные работы.

Монтаж технологических трубопроводов.

Монтаж газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-6,3.

Глава 6. Монтаж газомотокомпрессоров и насосов.

Монтаж поршневых газоперекачивающих агрегатов.

Монтаж центробежных насосов.

Нефтеперекачивающие станции в блочном исполнении.

Глава 7. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования газонефтепроводов

Основные понятия технического обслуживания оборудования.

Виды отказов технического оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта.

Планирование ремонтных работ.

Подготовка к ремонту и сдачи оборудования в ремонт.

Глава 8. Контроль работоспособности газонефтепроводов и их основного оборудования.

Износ и повреждения газонефтепроводов и их оборудования.

Виды дефектов.

Методы проверки работоспособности оборудования и деталей.

Контроль работоспособности узлов и деталей основного оборудования насосных и компрессорных станций.

Глава 9. Капитальный ремонт линейной части газонефтепроводов.

Виды ремонтных работ.

Методы капитального ремонта.

Технология проведения работ при капитальном ремонте.

Выборочный капитальный ремонт.

Глава 10. Аварии на магистральных газонефтепроводах и способы их ликвидации.

Причины и виды разрушений на газонефтепроводах.

Организация ремонтно-восстановительной службы.

Ликвидация аварий на нефтепроводах.

Способы вырезки поврежденных участков трубопровода.

Ликвидация аварий на газопроводах.

Организация и проведение работ при врезке отводов в действующие трубопроводы.

Глава 11. Ремонт основного оборудования насосных и компрессорных станций.

Ремонт центробежных насосов.

Ремонт газотурбинных газоперекачивающих агрегатов.

Ремонт газомотокомпрессоров.

Глава 12. Ремонт резервуаров.

Причины нарушения прочности резервуаров.

Организация планово-предупредительного ремонта.

Текущий и средний ремонты.

Капитальный ремонт.

Метопы ремонта основания и конструктивных элементов корпуса резервуаров.

Список литературы.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:

Скачать книгу Сооружение и ремонт газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз, Алиев Р.А., Березина И.В., Телегин Л.Г., 1987 — fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf

Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Источник

ГЛАВА 3. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

ГЛАВА 3. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

3.1.Общие сведения о машинах для ремонта и строительства газопроводов. Транспортные средства

Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС) должна быть оснащена необходимыми транспортными средствами, строительными и ремонтными механизмами, материалами, инструментами и инвентарем в соответствии с действующим нормативным табелем оснащения ЛЭС магистральных газопроводов.

Транспорт, механизмы и оборудование, предназначенные для выполнения аварийно-восстановительных работ, должны находиться в постоянной исправности и готовности к немедленному выезду и применению. Использовать данную технику на хозяйственных работах запрещается.

Приказом по подразделению, согласованному с Предприятием, все транспортные средства, ремонтно-строительные механизмы и машины должны быть разделены на хозяйственные, аварийные и для ремонтно-профилактических работ; закреплены персонально за работниками ЛЭС, которые несут ответственность за содержание их в исправном состоянии, укомплектованность и постоянную готовность к использованию по назначению.

Аварийные автомобили оснащаются оборудованием, материалами, инструментами и инвентарем в соответствии с табелем оснащенности, утвержденным руководством Предприятия, применительно к местным условиям.

Аварийные, транспортные и ремонтно-строительные машины и механизмы должны быть зарегистрированы в установленном порядке в органах ГИБДД.

Разрешение на выезд аварийной техники ЛЭС и аварийно-восстановительных поездов (АВП) для ликвидации аварийных ситуаций на газопроводах, дает производственный отдел Предприятия. Разрешение на выезд аварийной техники во время проведения аварийно-тренировочных выездов дает руководитель структурного подразделения.

Основные физико-механические свойства грунтов

Рабочие органы землеройных машин разрушают грунт и эвакуируют его из забоя. Ходовая часть машин постоянно взаимодействует с грунтом. Таким образом, свойства грунтов представляют существенный интерес при рассмотрении вопросов их разработки и перемещения по ним строительных и транспортных машин.

Основными показателями, характеризующими физико-механические свойства грунтов, являются следующие:

· гранулометрический состав — представляющий процентное содержание по весу частиц различной крупности (галька и щебень — (40 мм), гравий (2 — 40 мм), песок (0,25 — 2 мм), песчаная пыль (0,05 — 0,25 мм), пылеватые частицы (0,005 — 0,05 мм) и глинистые частицы (менее 0,005 мм));

· влажность — характеризующая наличие в грунте воды, которая

существенно влияет на сопротивляемость грунтов деформациям;

· плотность — представляющая собой отношение массы грунта

к его объему при естественной влажности (р = 1,5-2 т/м³);

· пористость — объем пор, заполненный водой и воздухом,

в процентах от общего объема грунта;

· связность — способность грунта сопротивляться разрушению

(рассыпанию) на частицы под действием внешних нагрузок. Приме-

ром несвязных грунтов являются сухие пески, а связных — глина;

· пластичность — свойство грунта деформироваться по действием внешних сил и сохранять деформацию после прекращения действия последних;

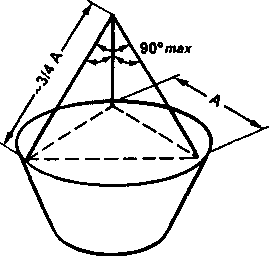

· угол естественного откоса ф — угол у основания конуса, который образуется при отсыпании разрыхленного грунта с некоторой высоты. Величина этого угла зависит от коэффициента внутреннего трения и связности. Для несвязных грунтов угол естественного откоса равен углу внутреннего трения (табл. 3.1.).

Таблица 3.1.

Угол естественного откоса насыпных грунтов в градусах

| Состояние грунта | Гравий | Галька | Песок | Глина | Сугли нок легкий | Растительный грунт |

| Круп- ный | Сред-ней крупности | Мел-кий | Жир-ная | То-щая | ||

| Сухой ой | ||||||

| Влажный.. . | ||||||

| Мокрый |

Одноковшовые экскаваторы

Одноковшовыми экскаваторами выполняют работы на сложных пересеченных участках трассы и на участках кривых вставок. Их используют также для разработки траншей в обводненных малоустойчивых и сыпучих грунтах, в разрыхленных скальных породах и в грунтах с различными твердыми включениями (валунами, крупными камнями, щебнем, гравием и др.). Иногда одноковшовые экскаваторы применяют в комплексе с другими землеройными машинами, в частности, с роторными экскаваторами (в тех случаях, когда конструктивные данные последних не позволяют разрабатывать траншеи необходимой глубины).

Одноковшовые экскаваторы по виду рабочего оборудования подразделяются: с прямой лопатой; обратной лопатой, ковшом драглайна и грейдера.

Некоторые экскаваторы имеют дополнительные вставки для наращивания стрелы, а также крановое оборудование. Такие экскаваторы называются универсальными.

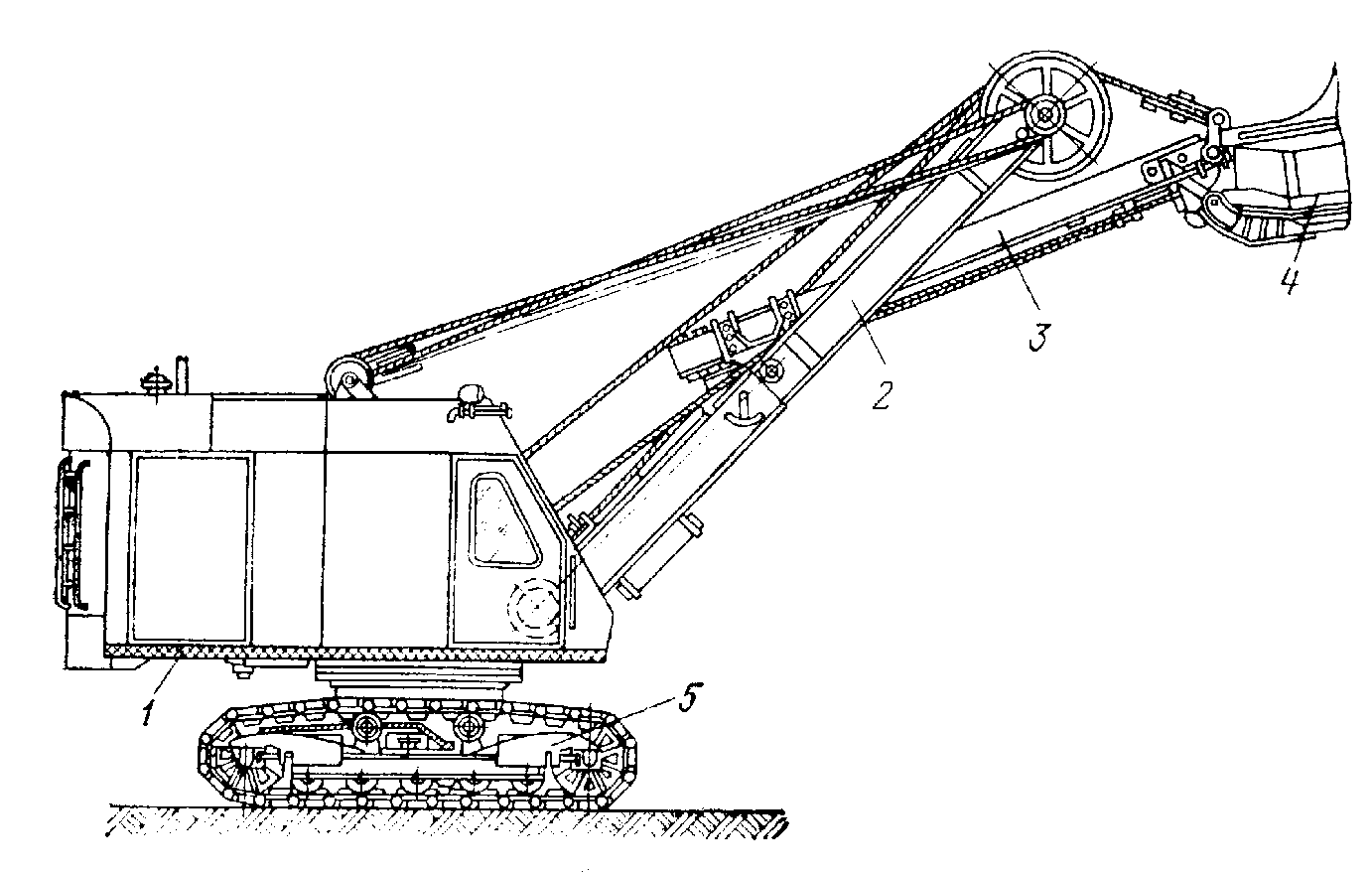

Рис. 3.3. Экскаватор Э-652Б с рабочим оборудованием прямой лопаты:

Таблица 3.2.

Краны-трубоукладчики

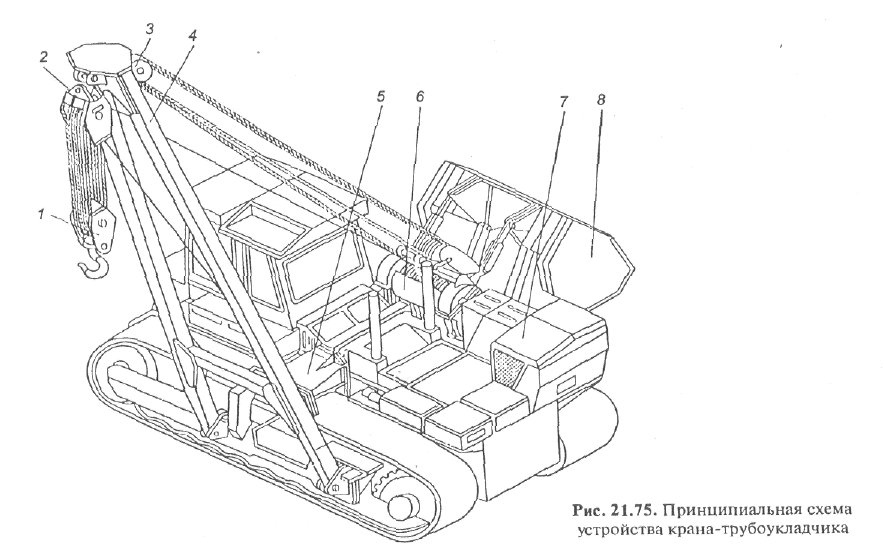

Краны-трубоукладчики, относящиеся к специальным видам тракторных кранов, в основном предназначены для прокладки различного назначения магистральных трубопроводов большой протяженности. Они являются основными машинами в специализированной изоляционно-укладочной колонне (ИУК) на прокладке трубопроводов (рис. 3.6.).

Трубоукладчики в большинстве случаев эксплуатируют на значительном удалении от баз обслуживания и ремонта. Выход из строя одной машины, входящей в состав ИУК, приводит к остановке большого комплекса механизмов. Это обстоятельство требует высокой надежности и хорошей ремонтопригодности всех без исключения узлов трубоукладчиков.

При сооружении линейной части магистрального трубопровода трубоукладчики передвигаются по бездорожью, что предъявляет высокие требования к их проходимости, определяемой совокупностью ряда показателей: среднего давления на грунт, дорожного просвета и тяговой характеристики.

Современные краны-трубоукладчики выполняют при строительстве трубопроводов многие виды трубоукладочных и вспомогательных работ (рис. 3.5.).

Особенности устройства кранов-трубоукладчиков. Конструкция этих кранов учитывает то, что при прокладке магистральных трубопроводов основная нагрузка приходится на одну их боковую сторону, что определило их конструктивное исполнение как стреловых самоходных грузоподъемных машин без поворотной части с боковым расположением стрелы. Ходовая часть современных кранов-трубоукладчиков может быть двух типов: гусеничная и пневмоколесная.

Наиболее распространенные трубоукладчики на гусеничном ходу (рис. 3.5.).

Рис. 3.5. Принципиальная схема устройства крана-трубоукладчика: лебедка — 6, рамуа- 5, противовес — 8, стрела — 4, подвеска крюка — 1, подвесная — 2 и стреловая — 3 обоймы и гидросистема — 7.

На строительстве и ремонте трубопроводов используются различные виды кранов-трубоукладчиков, конструкции и технические характеристики некоторых из них приведены ниже (табл. 3.3.).

Кран-трубоукладчик ТГ-502 предназначен для укладки в траншею трубопроводов, сопровождения очистных и изоляционных машин и выполнения различных подъемно-транспортных операций на строительстве магистральных трубопроводов диаметром 1220 и 1420 мм. Он может быть использован на аналогичных работах (в пределах его технической характеристики) при сооружении трубопроводов больших диаметров. Трубоукладчик подобного класса в нашей стране создан впервые. По основному показателю — моменту устойчивости он превосходит зарубежные трубоукладчики 594Н (США) и Д355С-3 (Япония).

Кран-трубоукладчик ТГ-502 смонтирован на тракторе ТТ-330 — трубоукладочной модификации трактора Т-330. Его грузоподъемное оборудование (лебедка, противовес, стрела и портал) смонтированы на верхней раме, установленной на базовом тракторе.

Привод грузоподъемного оборудования, гидравлический от гидронасосов.

Гидросистема трубоукладчика обеспечивает привод лебедки, откидывание и продвижение противовеса. Она имеет гидравлическое сервоуправление распределителями силового потока, что уменьшает усилия управления.

Трубоукладчик с демонтированными стрелой, противовесом и боковыми кронштейнами верхней рамы вписывается в негабаритность «нулевой» степени при его транспортировке по железной дороге.

Таблица 3.3.

Рис. 3.7. Выгрузка плетевоза: 1 — трубоукладчик; 2 — плетевоз; 3 — секция труб.

Рекомендуемые схемы загрузки транспортных машин в зависимости от диаметра труб показаны в таблице 3.2.

Таблица 3.4.

Рис. 3.8. Схема загрузки труб.

Рис. 3.9. Схема складирования труб в седло: 1- труба, 2 — подкладка, 3 — упор

Погрузка секций, сваренных на трубосварочной базе, на плетевоз СПЛ-20 выполняется с помощью трубоукладчиков по обычной схеме (рис. 3.7.).

Процесс саморазгрузки плетевоза на трассе состоит из трёх операций: подготовительных, разгрузки и сцепки. При проведении подготовительных операций освобождают увязочные канаты и вытягивают трос лебёдки. В разгрузочные операции входят перемещение с помощью троса и тяговой лебёдки роспуска и принудительное сближение тягача с роспуском, вследствие чего осуществляется выгрузка секции. При сближении верхняя рама прицепа перемещается по отношению к нижней и опускается на землю задним концом, образуя спусковой трап. По нему секция задним концом перемещается на грунт. Из-под секции прицеп освобождают путём передвижения тягача вперёд или с помощью лебёдки. При этом передний конец секции, опираясь на продольно перемещающую тележку, плавно опускается на землю.

Трубные секции больших диаметров транспортируют плетевозами — трубовозами ПТЛ-214 (КРАЗ-214); ПВ-202 (КРАЗ-255Б); ПВ-481 (МАЗ-537);ПВ-301 (МАЗ-543); ПТ-301(Т-100 МБ).

Все работы по перевозке труб и секций руководители автоколонны и водители плететрубовозов должны выполнять в строгом соответствии с «Правилами дорожного движения».

Рис. 3.10. Способы заделки концов каната стропов: а — заплеткой; б — зажимами; в — клиновой втулкой; г — втулочным соединением; е — гильзоклиновым способом.

Таблица 3.5.

Рис. 3.11. Основные типы и маркировка стропов

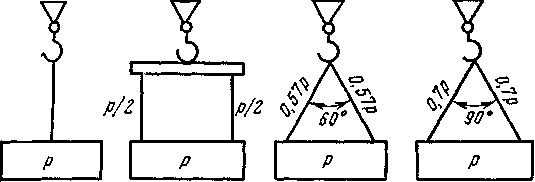

Простые стропы (СК и СЦ) применяют для навешивания грузов, имеющих специальные приспособления (места) для зацепа (петли, крюки, рым-болты и т.п.). Универсальные стропы применяют для строповки грузов обвязкой.

Одноветвевой строп с крюком или другим грузозахватным органом обычно применяют для захвата и перемещения грузов, снабженных монтажными петлями или проушинами, скобами.

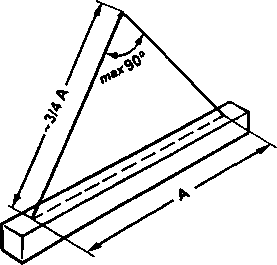

Многоветвевые стропы используют для подъема и перемещения строительных деталей и конструкций, имеющих две, три или четыре точки крепления. Их широко применяют для строповки элементов зданий (панелей, блоков, ферм и т.п.), снабженных петлями или проушинами. При использовании многоветвевого стропа нагрузка должна передаваться на все ветви равномерно.

Универсальные стропы применяют при подъеме груза, обвязка которого обычными стропами невозможна (трубы, доски, металлопрокат, аппараты).

Подбирать строп для подъема и перемещения груза следует так, чтобы:

— масса поднимаемого груза не превышала грузоподъемность стропа;

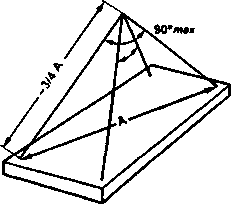

— угол между ветвями многоветвевого стропа не превышал 90° (рис. 3.12.);

— ветви многоветвевого стропа должны иметь одинаковое натяжение (рис.3.12.);

— строп накладывается на груз без узлов и перекруток;

— груз стропуют за все предусмотренные петли.

Рис. 3.12. Строповка груза 2х – 3х – 4х – ветвевыми стропами

Рис. 3.13. Схема распределения натяжений в ветвях стропов в зависимости от угла наклона

Стальные цепные стропы

Преимуществом стальных цепей в сравнении со стальными канатами являются их высокая гибкость, простота конструкции, технологичность и способность огибать острые грани без применения подкладок. Существенным недостатком стальных цепей являются их большая масса, возможность внезапного разрыва вследствие быстрого раскрытия образовавшихся трещин и необходимость тщательного повседневного контроля состояния (износа) звеньев цепи. Кроме того, стальные цепи не допускают приложения динамических нагрузок, а дефекты в металле звеньев цепи трудно обнаружить.

Цепные (СЦ – строп цепной) (рис. 3.11.) подразделяются на:

В России в настоящий момент абсолютной доминантой являются ветви стропов из стальных канатов. Они составляют почти 90% общего количества всех используемых стропов. В Германии их доля в последние десятилетия резко сократилась и составила 45%. Сегодня в Германии практически нигде не встретишь канатные стропы, зато цепные используются повсеместно.

С каждым годом здесь увеличивается и применение текстильных стропов.

Текстильные стропы начали широко производиться во многих странах мира. Они обладают многими преимуществами по сравнению с традиционными канатными и цепными стропами.

В частности, текстильные стропы значительно легче металлических тросов, что может быть одним из самых весомых аргументов в пользу более широкого их применения. Это особенно заметно при работе со стропами большой грузоподъемности. Например, если традиционный для нашей страны кольцевой строп грузоподъемностью 12,5 т и рабочей длиной 5 м должен быть выполнен из стального каната диаметром 39 мм и иметь массу около 75 кг, то его текстильный аналог весит примерно 15 кг.

Текстильные стропы отличаются высокой гибкостью, что также очень важно в работе. Такелажники прекрасно знают, как иногда бывает сложно стропить груз жестким, плохо гнущимся стальным канатом. Предположим, что нам требуется закрепить «на удавку» груз тем же стальным канатом диаметром 39 мм. На практике сделать это вручную просто не под силу. Следует, однако, отдать должное и цепным стропам, которые также обладают достаточной гибкостью и дополнительными степенями свободы. Если с большегрузными текстильными стропами может справиться один человек, то для обслуживания таких же металлических необходима целая бригада. Кроме того, текстильные стропы позволяют значительно сэкономить не только человеческие ресурсы, но и время, затраченное на погрузочно-разгрузочные работы, в чем и заключается их эффективность, повышение культуры погрузочно-разгрузочных операций, сохранность строительных конструкций и материалов.

Они гораздо безопаснее в эксплуатации и на них не бывает торчащих металлических проволочек, которые часто приводят к травмам, рвут рукавицы и спецодежду.

При разрыве текстильный строп, благодаря расположению основных несущих волокон, разрушается в направлении приложения усилия, в то время как «поведение» канатного стропа в такой же ситуации непредсказуемо и может привести к несчастному случаю.

Достоинства текстильных стропов

В таблице 3.6. приведены выпускаемые в России наиболее широко применяемые стропы различной грузоподъемности.

Благодаря своей гибкости, текстильные стропы менее подвержены деформированию. Как известно, металлические стропы при воздействии больших нагрузок не в состоянии принять первоначальный вид, а при некоторых видах остаточной деформации их вообще необходимо изымать из обращения.

Текстильные стропы, напротив, достаточно быстро приобретают исходную форму, что влияет на срок их службы. У текстильных стропов срок службы намного выше, чем у стальных канатных.

Полимерному материалу, из которых они изготовлены, практически незнакомо такое свойство, как «усталость».

Текстильные стропы обладают высокой устойчивостью при эксплуатации в агрессивной среде, на них не оказывают существенного влияния многие химические вещества, в частности, кислоты, щелочи, окислители, а также морская вода; кроме того, они очень компактны, легко сворачиваются и занимают мало места.

Недостатки текстильных стропов

Синтетические текстильные стропы боятся открытого огня, они могут получить сквозные прожоги от капель жидкого металла, образующихся при сварке.

Высокие концентрации щелочей и кислот также опасны для синтетических стропов, поскольку при длительном воздействии вызывают повреждения. Стропы, на которые случайно попали концентрированные кислота и щелочь, необходимо сразу же тщательно промыть, высушить и передать для проверки в целях определения дальнейшей пригодности к эксплуатации.

Под влиянием ультрафиолетового излучения искусственные волокна теряют свои качества, поэтому при хранении текстильные стропы не должны подвергаться непосредственному воздействию солнечных лучей или других мощных источников ультрафиолетового излучения.

Несмотря на то, что текстильные стропы хорошо воспринимают сосредоточенные нагрузки от острых краев и кромок перемещаемых грузов, они не стойки к порезам. Поэтому при эксплуатации следует специальные защитные кожухи и накладки.

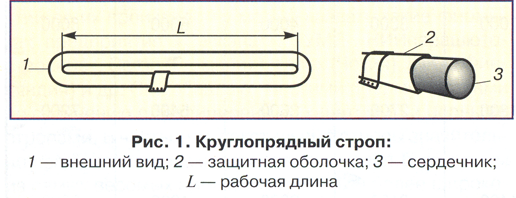

Существуют два основных типа текстильных стропов — круглопрядные и ленточные.

Круглопрядные стропы (рис. 3.14.) по своей конструкции — совершенно новая концепция грузозахватных приспособлений, используемых при такелажных работах. Строп имеет форму кольца, состоящего из несущего сердечника и защитного кожуха (рукава), выполненных из тканого материала.

Рис.3.14. Круглопрядный строп: 1 — внешний вид; 2 — защитная оболочка;

3 -сердечник; L — рабочая длина.

Сердечник представляет собой множество бесконечных кольцевых полимерных волокон и изготовляется из того же материала, что и кожух.

Рукав не только позволяет предохранить внутренние волокна сердечника от повреждения, но и сохраняет их в постоянном параллельном положении. Обладая высокими устойчивостью к истиранию и теплоизоляционными свойствами, защитный рукав способствует устранению теплового эффекта трения, возникающего в месте затяжки петли стропа при «сдавливающем» подъеме грузов с большой массой.

Благодаря своей особой конструкции, круглопрядный строп весьма пластичен и гибок, мягко облегает перемещаемый груз, легко принимая его форму, может поднимать грузы массой 100 т и выше.

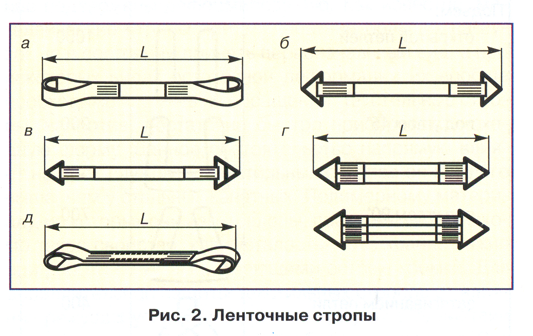

Ленточные стропы (рис. 3.15.) делятся на петлевые и кольцевые. Они выполняются из плоской тканой несущей ленты и могут быть снабжены на концах текстильными петлями, которые должны иметь как минимум двойное усиление и специальную защитную накладку.

Стропы могут комплектоваться грузовыми крюками и скобами или делаться комбинированными, т.е. иметь на одном конце грузовой крюк или скобу, а на другом обычную текстильную петлю.

Ленточные стропы обычно бывают одно, двух и многослойными и имеют грузоподъемность до 20 т. Чтобы повысить грузоподъемность, надо увеличить либо ширину стропа, либо его толщину за счет добавления к нему дополнительных слоев.

Это сводит на нет одно из основных достоинств текстильного стропа его высокую гибкость.

— однослойные двухпетлевые ( рис. 3.15., а);

— однослойные с металлическими наконечниками ( рис. 3.15., б);

— однослойные с наконечниками (фитингами), позволяющими поднимать груз методом «удавки» («чокерный» подъем) ( рис. 3.15., в);

— однослойные «расширенные» стропы с фитингами — стропы, состоящие из двух или более одинаковых по ширине лент, расположенных параллельно друг другу и оканчивающихся с обеих сторон металлическими наконечниками ( рис. 3.15., г);

— многослойные стропы, состоящие из двух и более лент, сшитых вдоль по ширине (рис. 3.15., д).

На сегодняшний день основные производители текстильных стропов применяют для своих изделий следующие синтетические материалы: полиэфиры (полиэстер), полиамиды (капрон), полипропилен.

Рис. 3.15. Ленточные стропы

Каждый строп должен иметь этикетку, выполненную в соответствии с общепринятыми европейскими нормативами, где наносятся:

— название материала, из которого изготовлен строп;

— рабочая длина стропа;

— ссылка на нормативный документ, согласно которому изготовлен строп;

— даты изготовления и испытаний;

— номер стропа или партии однотипных стропов с указанием порядкового номера в партии.

Этикетка вшивается таким образом, что информация на видимой ее части и на той, которая находится внутри стропа, дублируется. Это делается для того, чтобы в случае отрыва наружной части этикетки можно было бы, надрезав строп, восстановить весь его «жизненный путь».

Каждый строп должен иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации. Разрешается иметь один паспорт на партию однотипных стропов, однако в этом случае в нем должны быть указаны номера всех стропов, входящих в партию.

Строп может быть допущен к эксплуатации при наличии разрешения на применение, выданного соответствующим компетентным органом. Окраска лент должна соответствовать грузоподъемности согласно международному цветовому коду.

Таблица 3.6

ГЛАВА 3. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

3.1.Общие сведения о машинах для ремонта и строительства газопроводов. Транспортные средства

Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС) должна быть оснащена необходимыми транспортными средствами, строительными и ремонтными механизмами, материалами, инструментами и инвентарем в соответствии с действующим нормативным табелем оснащения ЛЭС магистральных газопроводов.

Транспорт, механизмы и оборудование, предназначенные для выполнения аварийно-восстановительных работ, должны находиться в постоянной исправности и готовности к немедленному выезду и применению. Использовать данную технику на хозяйственных работах запрещается.

Приказом по подразделению, согласованному с Предприятием, все транспортные средства, ремонтно-строительные механизмы и машины должны быть разделены на хозяйственные, аварийные и для ремонтно-профилактических работ; закреплены персонально за работниками ЛЭС, которые несут ответственность за содержание их в исправном состоянии, укомплектованность и постоянную готовность к использованию по назначению.

Аварийные автомобили оснащаются оборудованием, материалами, инструментами и инвентарем в соответствии с табелем оснащенности, утвержденным руководством Предприятия, применительно к местным условиям.

Аварийные, транспортные и ремонтно-строительные машины и механизмы должны быть зарегистрированы в установленном порядке в органах ГИБДД.

Разрешение на выезд аварийной техники ЛЭС и аварийно-восстановительных поездов (АВП) для ликвидации аварийных ситуаций на газопроводах, дает производственный отдел Предприятия. Разрешение на выезд аварийной техники во время проведения аварийно-тренировочных выездов дает руководитель структурного подразделения.

Источник