18 Машины для устройства дорожных одежд

Перед строительством дорожных одежд производят подготовку земляного полотна. Геометрические характеристики полотна должны соответствовать проектным параметрам по уплотнению и ровности. Нежесткие дорожные одежды (асфальтобетонное покрытие) устраивают на основании из укрепленных или неукрепленных материалов. Дополнительные слои основания выполняют функции несущих, морозозащитных, дренирующих и капиляропрерывающих слоев. Материалы слоев выбирают в зависимости от назначения слоев. Прочность грунтовых дорожных оснований и покрытий может быть увеличена за счет внесения в них вяжущих материалов и смешения их непосредственно на полотне дороги. Обработка грунта складывается из операций измельчения, внесения вяжущих материалов, перемешивания, выравнивания и уплотнения.

Последовательность операций по устройству дорожных одежд такова:

— образование корыта дороги;

— доставка материалов основания;

— распределение материалов основания;

— уплотнение уложенных слоев основания;

Рекомендуемые файлы

Для подготовительных работ используют такие ранее рассмотренные дорожные машины для производства земляных работ как корчеватели, кусторезы, бульдозеры, рыхлители, автогрейдеры и скреперы. Для планировки и окончательного выравнивания рельефа дороги применяются планировщики. Планировщик – прицепная машина к гусеничному трактору. Основные узлы планировщика: рабочая секция, рама с передней, средней и задней секциями, прицепное устройство, задний заравниватель и гидропривод. После подготовительных работ проводят основные работы по сооружению дорожных одежд. Для стабилизации грунта применяют дорожные фрезы и самоходные грунтосмесительные машины.

Для устройства песчаного подстилающего слоя песок в корыто дороги доставляется автомобилями – самосвалами. Распределение песка производится распределителями, бульдозерами легких типов и автогрейдерами. Уплотнение песка осуществляют легкими катками или катками среднего веса, виброкатками или катками на пневматических шинах.

При строительстве щебеночных оснований технологический процесс состоит из следующих этапов: распределение основного слоя щебня, уплотнение, россыпь фракции щебня для расклинцовки и окончательное уплотнение. Для распределения слоев материалов оснований применяют всевозможные распределители материалов. Стабилизация слоев основания и уплотнение их производится при помощи легких или средних катков. Уплотнение слоя щебеночных материалов производится в три этапа:

первый этап – уплотнение легкими катками;

второй этап – уплотнение средними или тяжелыми катками. На этом этапе уплотнения слой материала поливают водой из автоцистерн или поливомоечными машинами.

Третий этап – уплотнение средними и тяжелыми катками после введения более мелких фракций щебня.

На первом этапе целесообразно использовать пневмоколесные катки или катки с металлическими вальцами. На втором и третьем этапах целесообразно применять двухвальцевые или пневмоколесные катки. Большое значение для качества уплотнения имеет рабочая скорость движения катков. На первом этапе она должна быть минимальной 1,5…2 км/ч. На дальнейших этапах эту скорость можно повышать.

Правила производства работ по устройству оснований из шлаковых материалов аналогичны правилам устройства щебеночных оснований. Начальный обжим рыхлого слоя производят несколькими (3-4 прохода по одному месту) проходами легкого катка. Затем, после полива слоя, продолжают укатку тяжелыми катками. Общее число проходов 30-40 по одному месту.

Гравийные основания наиболее дешевые. Для производства этих оснований используется как чистый гравий, так и песчано-гравийная смесь. Число проходов катка 20-30 по одному месту.

Самоходная грунтосмесительная машина состоит из основной рамы, опирающейся на две оси с шинами низкого давления. Задняя ось выполняет функцию катка на пневмошинах. Передние колеса ведущие. Рабочие органы состоят из двух фрезерных и двух смесительных роторов. Первый ротор предназначен для глубокого рыхления грунта. Второй – для окончательного рыхления. Третий и четвертый смесительные роторы предназначены для перемешивания массы. Разравнивание и регулирование высоты грунта осуществляет задняя стенка кожуха. Задние катки предварительно уплотняют грунт. Окончательно грунт уплотняют самоходными катками.

Производительность однопроходного грунтосмесителя Пог определяют по формуле

где U – рабочая скорость движения;

b – ширина обрабатываемой полосы;

γ – коэффициент, учитывающий потери ширины обрабатываемой полосы за счет перекрытия

Фреза срезает верхний слой грунта, измельчает и перемешивает его с вяжущим материалом, после чего смесь разравнивается по полотну дороги автогрейдером и уплотняется катком. Фрезы могут быть навесные или прицепные.

На поверхность основания наносится дорожное покрытие. Для распределения по поверхности основания горячего асфальтобетона используют асфальтоукладчики. Для окончательного уплотнения и выравнивания покрытия используют тяжелые катки.

Асфальтоукладчик с гусеничным движителем применяют на основаниях небольшой прочности при большой ширине укладываемого слоя асфальта, при укладке «холодных» и крупнозернистых смесей. Поэтому данные машины чаще всего применяют при асфальтировании за пределами городов, взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов. Скорость гусеничных машин не более 5 км/ч. Металлические траки асфальтоукладчиков имеют гладкую поверхность. Некоторые модели комплектуются резиновыми гусеницами.

Асфальтоукладчик с колесным движителем применяют для машин малой и средней производительности, работающих в городских условиях. Транспортная скорость такой машины 20км/ч и выше. Задние пневмоколеса – ведущие.

Независимо от типа ходового оборудования асфальтоукладчик оборудуется гидрообъемной ходовой трансмиссией, обеспечивающей бесступенчатую регулировку скорости и реверсирование движения машины в рабочем и транспортном диапазонах. Элементы автоматического управления работой ходовой трансмиссии облегчают работу машиниста и повышают качество укладки асфальтобетона. Электрогидравлический сервопривод позволяет после кратковременных остановок возобновлять движение машины с ранее заданной скоростью без вмешательства машиниста. силовой агрегат – дизельный двигатель.

Асфальтовый каток предназначен для послойного уплотнения асфальтобетонной смеси с целью придания ей прочности, водонепроницаемости и ровности.

Общий конструктивный признак всех катков – использование движителя не только по прямому назначению, но и для уплотнения рабочей поверхности, т.е. движитель и рабочий орган являются совмещенными. Катки при работе используют два физических процесса: статическое и динамическое уплотнение. У катков с гладкими металлическими вальцами эффективность статического уплотнения может превышать несущую способность покрытия на момент уплотнения. Это ведет к образованию деформации смеси перед вальцем и нарушению структуры покрытия. В меньшей степени эти недостатки свойственны эластичным шинам пневмоколесных катков. Однако, с помощью пневмокатков нельзя получить ровную поверхность покрытия. Поэтому после уплотнения такими катками используют гладковальцевые катки для отделки поверхности.

Попытки совместить преимущества жестковальцевых и пневмоколесных катков, избавившись от присущих им недостатков, реализованы в катках комбинированной компоновки. У них одна ось оборудована пневматическими колесами, а другая – одним сплошным или разрезным гладким металлическим вальцем. Используются комбинированные катки с шинами с развитым протектором. Они служат не столько для уплотнения, сколько для создания тягового усилия. Катки с жесткими вальцами и комбинированные монтируются на моноблочных или шарнирно-сочлененных рамах.

Производительность асфальтового катка Пас в единицах площади уплотненного покрытия рассчитывают по формуле

bвал – ширина жесткого вальца или полосы уплотнения пневмоколесного катка;

13 Молекулярные насосы — лекция, которая пользуется популярностью у тех, кто читал эту лекцию.

kв – коэффициент использования времени смены;

Yупл – скорость движения катка при уплотнении;

tман – время маневрирования в конце прохода;

ппр – число проходов по одному следу.

Источник

Машины для содержания и ремонта дорожных покрытий

Автомобильная дорога представляет собой дорожную одежду и земляное полотно, на которое опирается дорожная одежда. Дорожная одежда — многослойная конструкция, состоящая из покрытия, выравнивающего слоя, основания и подстилающего слоя, расположенного на земляном полотне. Дорожную одежду выполняют в виде корытного профиля, полукорытного или серповидного с определенными поперечными уклонами, обеспечивающими сток волы.

Покрытием является верхняя часть одежды, воспринимающая усилия от колес автомобилей и подвергающаяся непосредственному воздействию атмосферных осадков. Покрытие должно быть прочным, ровным, шероховатым, трещиностойким, водонепроницаемым, противостоять пластическим деформациям при высоких положительных температурах, хорошо сопротивляться износу.

Основанием автомобильной дороги служит несущая прочная часть одежды, обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на расположенные ниже дополнительные слои или грунт земляного полотна. Дополнительные слон и грунт земляного полотна должны обеспечивать возможность движения по ним дорожно-строительных машин. Грунт земляного полотна — это тщательно уплотненные и спланированные верхние слои земляного основания, на которые укладывают слои дорожной одежды.

В качестве земляного полотна выбирают основание проложенной трассы автомобильной дороги, устроенного из грунта естественного состояния. Его устойчивость и прочность обеспечивают нормальную работу и длительный срок службы дорожной одежды и всей дороги. Крутизна откосов зависит от устойчивости грунта и определяется отношением высоты откоса (принимаемой за единицу) к заложению горизонтальной проекции. Если для сооружения насыпи недостаточно грунта из кюветов, то создают резерв. Размеры резервов определяют исходя из количества грунта, необходимого для отсыпки земляного полотна. Глубина резервом должна быть 0,3. 1,5 м. В зависимости от местных условий резервы располагают с обеих сторон дороги. При высоте насыпи более 2 м между началом резерва и подошвой откоса насыпи оставляют полосу земли, называемую бермой. Ширину берм принимают не менее 2 м, причем она зависит от высоты насыпи. Бермы повышают устойчивость высоких насыпей, и их используют в период строительства насыпей для проезда дорожных машин и автомобилей. Берме придают поперечный уклон 20% м сторону резерва для стока воды.

В зависимости от типа дорожных одежд и обеспеченности дорожно-строительными материалами для устройства дорожных одежд применяют различные материалы покрытии: грунты, асфальтобетонные и дегтебетонные смеси, щебень, гравий, гравийно-песчанные смеси.

Грунты в зависимости от фракционного состава разделяют на песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые. Грунты, содержащие не менее 82% песчаных части, и не более 3% глинистых, называют песчаными. Диаметр частиц песчаных грунтов составляет 2. 0,05 мм. Грунты, в которых содержится более 25% глинистых частиц диаметром менее 0,005 мм, называют глинистыми. К супесчаным относится грунты, содержащие не менее 50% песчаных и 3. 12% глинистых частиц; к суглинистым — грунты, содержащие 12. 25% глинистых частиц. Если в грунте содержится пылевидных частиц больше, чем песчаных, то к названию грунта прибавляют слово пылевидный. Диаметр частиц пылевидных грунтов составляет 0.05. 0,005 мм.

Для устройства проезжей части и приготовления цементобетонной и асфальтобетонной смесей используют гравий, щебень и песок. Гравий, получаемый после грохочения и отделения песка, называют сортовым, его разделяют на следующие фракции: крупный с размерами зерен 70. 40: средний — 40. 20: мелкий — 20. 10: гравийная мелочь — 10. 5 мм.

Щебень в зависимости от крупности зерен разделяют на следующие фракции: 5. 10; 10. 20; 20. 40; 40. 70 мм. Форма зерен щебня должна приближаться к кубической. Размер частиц щебня или гравия при приготовлении цементобетонных смесей, предназначенных для устройства покрытий – не более 40 мм. Щебень, и гравий для цементобетонных смесей не должны содержать зерен лещадной и игольчатой формы более 25%, а пылевидных и глинистых частиц — более 1%.

Природный и искусственный песок широко применяют для приготовления цементобетонных смесей. Природный песок образуется в результате выветривания изверженных, осадочных или метаморфических горных пород. Искусственный песок получают дроблением прочных горных пород. Одной из основных характеристик песка является крупность зерен, определяемая модулем крупности М. По модулю крупности песок разделяют на крупный – М более 2,5; средний – М 2,5. 2; мелкий – М 2. 1,5; очень мелкий – М 1,5. 1. Песок, предназначенный для приготовления смесей, должен содержать пылевидные и глинистые частицы не более 3%. Органические примеси в этом песке должны отсутствовать.

При строительстве цементобетонных дорожных покрытий пре-имущественно применяют портландцемент, который в зависимости от прочности разделяют на пять марок: 300, 400, 550 и 600. Бетон однослойных и верхнего слоя двухслойных цементобетонных покрытий автомобильных дорог должен содержать цемент марки не ниже 500, а для оснований усовершенствованных капитальных покрытии — марки 300 и 400.

Органические вяжущие — материалы, получаемые и результате переработки различных видов нефти, каменного угля, смол, битумной породы. Эти материалы бывают жидкой, полужидкой или твердой консистенции. В дорожном строительстве из органических вяжущих материалом используют битумы, дегти, эмульсии. В дорожном строительстве для приготовления различных смесей в основном используют вязкие битумы, которые разделяют на пять марок: БНД200/300. БНД130/200. БНД90/130, БНД60/90, БНД40/60 (цифры характеризуют вязкость битума, определяемую глубиной (мм) проникания иглы при температуре 25°С). Деготь — продукт сухой перегонки твердого топлива. Дегти используют в качестве вяжущею материала при строительстве покрытий из черного щебня и при смешивании гравийных и щебеночных материалов на полотне дороги. Эмульсии – дисперсные системы, состоящие из взвешенных в воде капелек битума или дегтя, покрытых тонкой пленкой эмульгатора. Эмульсии содержат до 50 – 60% битума или дегтя и до 10% эмульгатора

Укрепленные грунты – грунты, получаемые в результате обработки органическими или минеральными вяжущими материалами в установке или на дороге. При обработке грунты приобретают механическую прочность, морозо- и водоустойчивость. Наиболее пригодны для укрепления щебенистые и гравелистые грунты, супеси и суглинки влажностью 3. 12%. Оптимальное содержание органического вяжущего материала в каждом конкретном случае назначают на основе лабораторных опытом. Это содержание вяжущего материала изменяется в пределах 5. 17% массы смеси. При укреплении грунтов минеральными вяжущими в них добавляют портландцемент марки не ниже – 400.

Асфальтобетонные смеси — смесь минеральных материалов (щебня или дробленого гравия, песка и минерального порошка) с битумом. В зависимости от наибольшей крупности минерального материала смеси разделяют на песчаные (крупность частиц до 5 мм), мелкозернистые (до 15 мм), среднезернистые (до 25 мм) и крупнозернистые (до 40 мм). Асфальтобетонные смеси разделяют на горячие и теплые и зависимости от вязкости применяемого битума и температуры нагрева минеральных материалов, при которой их приготовляют, укладывают и уплотняют. Горячие и теплые смеси соответственно содержат вязкие и жидкие битумы. Температура горячих и теплых асфальтобетонных смесей при выходе из смесителя должна быть соответственно в пределах 120. 160 и 80. 100°С.

Цементобетонные смеси — смесь щебня (гравия) и песка с цементом и водой при определенных водоцементом отношении и консистенции для получения цементного бетона требуемой прочности и долговечности. Основным показателем цсментобетонных смесей является удобоукладываемость, характеризуемая степенью подвижности (жесткости) смеси непосредственно перед укладкой в дорожное покрытие или основание. Цементобетонные смеси разделяют на жесткие — осадка стандартного конуса 0 см, малоподвижные — примерно 3 см. подвижные 4. 15 см и литые более 15 см.

Удобоукладываемость бетонных смесей зависит от ряда факторов, определяющим из которых является отношение массы воды к массе цемента в смеси. Чем больше это отношение, чем более пластичной будет смесь и тем легче ее можно уложить в покрытие и уплотнить. Однако увеличение этого отношения приводит к снижению плотности смеси после твердения вследствие испарения лишней воды и уменьшению прочности и морозостойкости покрытия.

Машины для содержания и ремонта автомобильных дорог и аэродромов оказывают прямое влияние на состояние транспортных сооружений, от которого зависит производительность и качество работы транспортного комплекса, а также безопасность пассажиров и сохранность грузов.

2. Машины для летнего содержания автомобильных дорог

а) Поливомоечные машины. Для мойки и увлажнения твердых по-крытий, предохранения их от перегрева в жаркий сезон, очистки воздуха и оздоровления микроклимата в прилегающем к транспортным магистралям воздушном пространстве предназначены поливомоечные машины. Они могут быть прицепными (к колесному трактору) или самоходными (на шасси серийного грузового автомобиля или шасси, адаптированном к назначению машины). Поливомоечная машина (рис. 1.1) имеет цистерну, установленную на прицепном, полуприцепном или самоходном шасси, всасывающий водовод, соединяющий цистерну с центробежным насосом, нагнетающим воду через распределительный напорный водовод к двум моечным насадкам.

Насадки располагаются перед машиной по ее внешним сторонам и формируют две моющих струи, расходящиеся плоским веером и направленные на поверхность покрытия под углом атаки. Изменяя угол атаки можно добиваться от струи различного эффекта: от смыва прилипших фрагментов глинистого грунта до увлажнения покрытия.

Существуют компоновочные варианты машин с дополнительной насадкой, устанавливаемой сзади сбоку и увеличивающей ширину промываемой полосы на 10. 15%. Насадки соединены с раздаточной трубой, в которую вода подается через напорную магистраль насосом центробежного типа. Между насосом и водозаборным патрубком, расположенным в цистерне, установлены фильтр, задерживающий посторонние примеси, и центральный клапан, позволяющий быстро прекращать подачу воды в насос. Как правило, цистерна также оборудуется водоводами, кранами и шлангами для заправки из водоема, которые могут использоваться и при тушении пожаров.

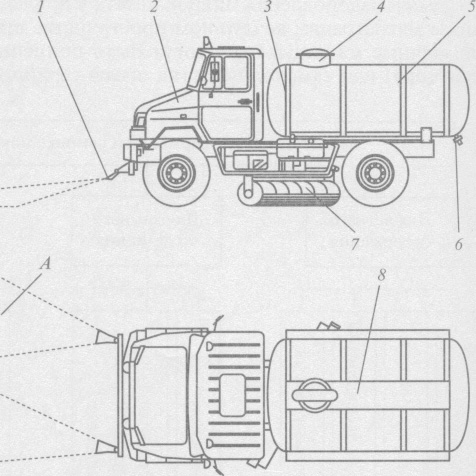

Рис. 1.1. Компоновка и основные агрегаты поливомоечной машины:

А — конфигурация моющей струи; 7 — моющие насадки с распределительным трубопрово-дом; 2 — базовая машина; 3 — цистерна; 4 — горловина цистерны; 5 — обечайки крепления цистерны к шасси; 6 — сливной патрубок; 7 — дополнительное щеточное оборудование; 8 — мостки для обслуживания цистерны

В заправочной магистрали может устанавливаться фильтр, исключающий попадание в цистерну вместе с водой твердых минеральных и органических частиц. Обычно самоходные поливомоечные машины дополнительно оснащаются подметально-щеточным оборудованием, позволяющим расширить область их применения.

Для привода насоса поливомоечного оборудования и подметальных щеток может использоваться механическая или гидрообъемная передача. Для подъема и опускания щетки чаще всего используются гидроцилиндры.

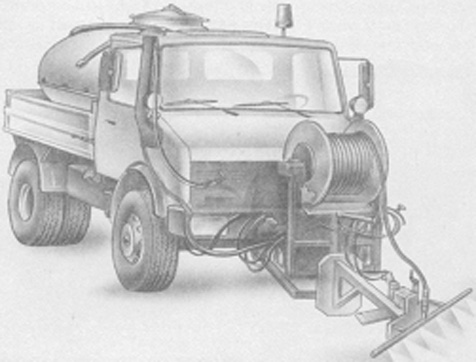

Рис. 1.2. Машина для очистки покрытия с помощью моющей рампы

Существенным недостатком традиционной технологии мойки покрытия, при которой высокая кинетическая энергия моющей струи обеспечивается ее массой, считается высокий расход воды. Альтернативой может служить поливомоечное оборудование с моющей рампой, оснащенной большим числом направленных вниз сопел малого диаметра (рис. 1.2). Рампа расположена перед шасси невысоко над обрабатываемой поверхностью. Вода, подаваемая в расходный водовод под большим давлением, вырываясь из сопел с высокой скоростью, приобретает кинетическую энергию, необходимую для достижения моющего эффекта. Взвесь грязевых частиц

в воде и фрагменты разрушенной грязевой корки принудительно удаляются с покрытия косоустановленным водосгонным ножом с эластичной кромкой.

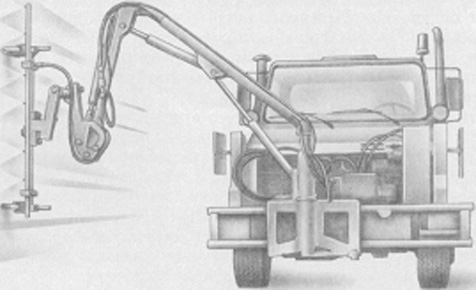

Особняком стоят моечные машины со щеточным оборудованием, предназначенные для мытья стен туннелей, мостов, путепроводов, линейных транспортных сооружений, а также ограждений, знаков и других элементов дорожной обстановки (рис. 1.3, 1.4, 1.5).

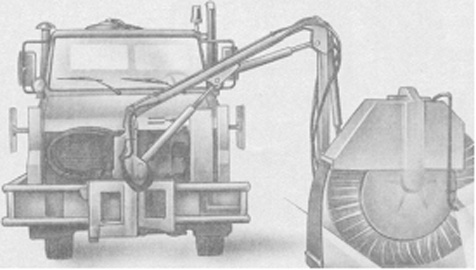

Рис. 1.3. Щеточно-моечное оборудование для ухода за колесоотбойным брусом с вращением щетки в поперечной плоскости

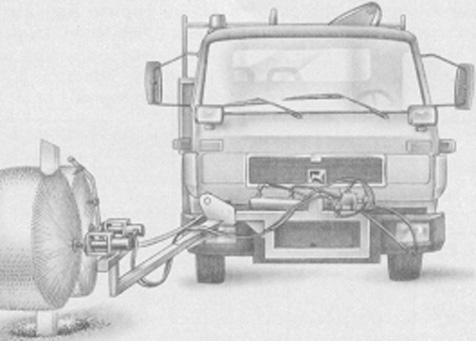

Рис. 1.4. Щеточно-моечное оборудование для ухода за колесоотбойным брусом с вращением щетки в горизонтальной плоскости

Рис. 1.5. Моечное оборудование для ухода за стенами тоннелей

Подвеска щеточного оборудования этих машин позволяет выносить щетки за габариты машины и наклонять их под разными углами к горизонту, вплоть до вертикального. Водяные сопла закреплены на кронштейнах щетки таким образом, чтобы вода при любом положении щетки попадала на промываемый участок поверхности, увлажняя его и смывая грязь. Такие машины оборудуются щетками сразу нескольких типов, что позволяет обеспечить качественную очистку поверхности любой формы. Характеристика отечественных поливомоечных машин приведена в табл. 1.1.

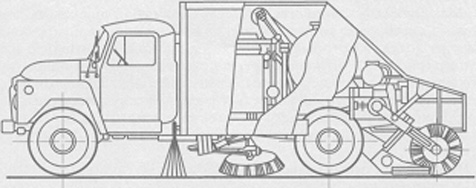

б) Подметально-уборочные машины. Предназначены для очистки твердых покрытий транспортных сооружений. Они также могут применяться для уборки бетонных и асфальтированных промышленных площадок и проездов, очистке ремонтируемых участков дорог от остатков удаленного покрытия. Рабочий процесс подметально-уборочной машины складывается из подметания поверхности, сбора смета в накопителях, транспортирования к месту захоронения отходов и опорожнения накопителя. Затем цикл операций повторяется.

Главным рабочим органом подметально-уборочной машины является щетка. Наиболее распространены щетки цилиндрические с горизонтальной осью вращения и размещением ворса на цилиндрической поверхности, и торцевые, с осью, круто наклоненной к дневной поверхности, и ворсом на нижнем торце. Существуют, но встречаются гораздо реже, щетки конические, с углом при вершине до 60° и расположением ворса на конической поверхности, и ленточные, у которых ворс закреплен на внешней стороне цепи, огибающей натяжное колесо и ведущую звездочку.

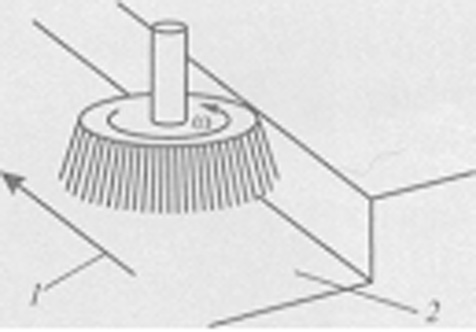

Торцовые и конические щетки применяют для очистки придорожных лотков, отличающихся небольшими поперечными размерами и сложной формой очищаемой поверхности (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Схема работы торцевой щетки в лотке:

1 — скорость машины; 2 — лоток дороги; а) — угловая скорость вращения щетки

Цилиндрическими щетками выполняют основной объем работ по очистке твердых покрытий дорог, тротуаров, промплощадок и аэродромных полос. Они устанавливаются под углом к направлению движения машины между ее осями или перпендикулярно — за колесами задней оси. Первая схема применяется на универсальных машинах, которые в теплый сезон используются как подметально-уборочные и поливомоечные (см. рис. 1.1), а в холодное время года — как снегоуборочные и антигололедные.

Вторая схема свойственна специализированным подметально-уборочным машинам, не предназначенным для переоснащения сезонным оборудованием (рис. 1.7). Лотковые щетки устанавливаются с одного или обоих боков машины и наклоняются таким образом, чтобы ворс очищал покрытие с внешней стороны машины, отбрасывая смет от края лотка под машину (рис. 1.8). Линейная скорость ворса щеток может совпадать со скоростью поступательного движения машины или быть противоположной.

Перенос смета с покрытия в накопительный бункер или контейнер может осуществляться несколькими способами. При одноступенчатой схеме смет забрасывается в бункер цилиндрической щеткой, придающей его частицам скорость, достаточную для подъема к загрузочной щели (рис. 1.9). Если бункер расположен перед щеткой, смет отрывается от ворса щетки сразу же после выхода его из контакта с поверхностью (так называемый прямой заброс), если сзади — ворс поднимает его по передней цилиндрической стенке кожуха и далее смет по инерции попадает в бункер (обратный заб-рос).

Рис. 1.7. Специализированная подметально-уборочная машина

Рис. 1.8. Торцевая лотковая щетка устанавливается под углом к очищаемой поверхности

Обычно такие схемы применяются в малогабаритных и универсальных машинах, где нет места для специального устройства загрузки бункера. Специализированные и большеразмерные универсальные машины оборудуются механическими или пневмо-вакуумными устройствами загрузки бункера.

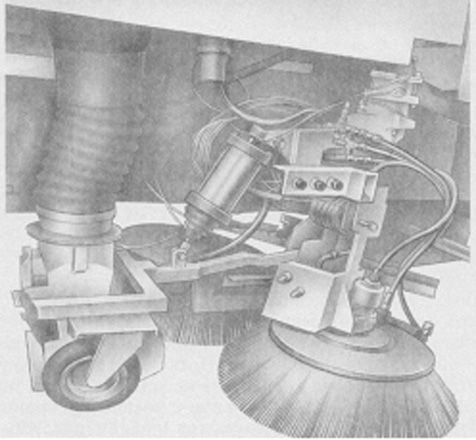

Механические устройства представляют собой шнековые, ленточные, скребковые конвейеры или их комбинации, эвакуирующие смет из лотка, в который он сметается щеткой, в контейнер или бункер (рис. 1.10). Лотковые щетки, подметая дорожное покрытие, подают смет к середине машины, в зону действия главной цилиндрической щетки, которая подметает расположенную перед ней полосу покрытия и направляет весь смет на приемный лоток. С приемного лотка смет переносится в бункер механическим устройством.

Пневмовакуумные устройства работают по принципу пылесоса, к всасывающему соплу которого смет подается непосредственно щеткой (как правило, торцовой) либо шнековым или скребковым конвейером, подающим смет от щеток по приемному лотку.

Переходят в две радиальные лопасти, сообщающие смету дополнительную скорость, совпадающую с направлением транспортирующей струи воздуха. Отделение смета от воздуха происходит в бункере благодаря резкому изменению направления и скорости воздушной струи, после чего воздух дополнительно очищается фильтрами от мелкодисперсных частиц пыли.

Обеспыливание зоны работ щеток происходит за счет увлажнения воздуха системой орошения. В современных машинах привод щеток, конвейеров и вакуумных насосов осуществляется гидрообъемной трансмиссией, а в более старых конструкциях — частью гидрообъемной, частью механической трансмиссией, состоящей из раздаточных коробок с карданными валами и цепными передачами.

Современные машины с пневмовакуумными загрузочными системами и полностью гидрофицированным приводом дороже и сложнее в эксплуатации, но обеспечивают лучшее качество уборки с большей производительностью и более соответствуют городским условиям, предъявляющим повышенные требования к бесшумности транспорта.

Характеристики отечественных подметально-уборочных машин приведены в табл. 1.2.

Озеленение придорожной территории и уход за расположенными на ней зелеными насаждениями, земляными и линейными сооружениями осуществляется сельскохозяйственной техникой, землеройными и погрузочными машинами общего назначения со специальным и стандартным рабочим оборудованием и специализированными машинами по уходу за лесопарковыми территориями. В их число входят сеялки, косилки, оборудование для срезки кустарника и мелколесья, поливальные машины, машины для разбрызгивания удобрений и химикатов, бурильно-крановые машины, ямобуры, навесное оборудование к колесным тракторам, автогрейдерам и экскаваторам для прочистки и восстановления кюветов и дренажных канав, автовышки для обслуживания мостов, путепроводов, дорожных знаков, указателей и осветительного оборудования.

3. Машины для зимнего содержания автомобильных дорог

а) Плужные и плужно-щеточные снегоочистители. Предназначены для патрульного обслуживания дорог и текущей очистки взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов в зимнее время. Их использование наиболее эффективно по тонкому слою свежевыпавшего, неслежавшегося и неукатанного снежного покрова. Плужные снегоочистители выпускаются, главным образом, в виде навесного сменного оборудования к бульдозерам, автогрейдерам и мощным тягачам, способным, благодаря большой силе тяги и курсовой устойчивости, очищать за один проход всю полосу движения со скоростью, обеспечивающей отбрасывание снега на обочину.

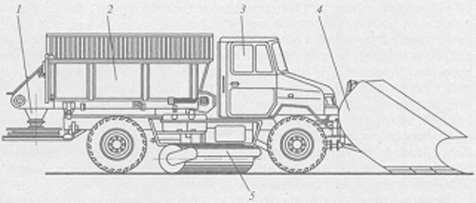

При регулярной очистке городских и аэродромных территорий от свежевыпавшего снега наиболее часто используются плужно-щеточные снегоочистители на базе серийных или адаптированных автомобильных шасси, сдвигающие основную массу снега плугом с проезжей части в сторону обочины и очищающие покрытие от его остатков толщиной до 15 мм щеткой (рис. 1.11). Плуг устанавливается впереди автомобиля, а цилиндрическая щетка — под его рамой, между передней и задней осями. Угол между плугом и продольной осью машины может меняться от 90° до 70°, а ось щетки повернута под углом в плане, чтобы снег сметался от машины вперед, к правой обочине. Плуг состоит из отвала, ножей и рамы.

Рис. 1.11. Снегоочиститель плужный, с подметальным оборудованием и пескоразбрасывателем: 7 — распределитель сыпучих антигололедных материалов; 2 — бункер для сыпучих анти-гололедных материалов; 3 — кабина базового автомобиля; 4 — фронтальный косоустановленный снежный плуг переменной кривизны; 5 – цилиндрическая косустановленная подметальная щетка

В наиболее простых и дешевых конструкциях отвал представляет собой монолитную плиту с цилиндрической поверхностью. Нижняя кромка отвала оснащается болтовыми зажимами для крепления секционных резиновых ножей, благодаря эластичности которых улучшается очистка поверхности и исключаются аварийные ситуации при наезде на неровности покрытия, крышки люков и т. п. В центре задней стенке отвала прикреплена поворотная рама плуга, позволяющая фиксировать плуг относительно сцепной рамы под различными углами. При простейшем варианте фиксатором служит металлический палец, вставляемый в совпадающие отверстия поворотной и сцепной рам. Сцепная рама в свою очередь через шарниры соединяется с толкающими штангами тяговой рамой, прикрепленной к лонжеронам шасси.

Толкающие штанги могут быть и моноблочными и телескопическими, с амортизаторами внутри. Амортизаторы предохраняют раму базового шасси от ударных нагрузок, воспринимаемых плугом. Существуют плуги с многосекционными адаптирующимися к неровной поверхности отвалами, каждая секция которого крепится к общей несущей конструкции независимой рычажно-пружинной подвеской, прижимающей секцию к поверхности покрытия и позволяющей ей перескакивать через неровности, крышки люков и другие препятствия.

В последние годы на рынке появилось отечественное плужное оборудование с отвалами переменной по длине высоты и коническим козырьком, которые исключают пересыпание снега через верх отвала и позволяют убирать снег на повышенных скоростях с дальностью отбрасывания снега до 15 м и более.

Цилиндрическая щетка представляет собой трубу, на которую надевают, плотно прижатые друг к другу, плоские кольца с запрессованным по внешней кромке ворсом. Собранная щетка крепится к кронштейнам, подвешенным к раме шасси гидроцилиндрами подъема/ опускания, и приводится объемным гидромотором либо через встроенный в щетку планетарный, либо через внешний цепной редуктор. Щеточный ворс современных машин изготавливается из капронового моноволокна, но лучшее качество очистки покрытия от снега дает более жесткий и тонкий проволочный ворс. Его применение ограничено опасностью, которую представляют для пневмоколес автотранспорта обламывающиеся фрагменты проволочного ворса, остающиеся на дороге.

Характеристики отечественных плужных и плужно-щеточных снегоочистителей приведены в табл. 1.3.

б) Снегопогрузчики. Предназначены для эвакуации снежных масс значительной толщины за границы покрытия или в транспортные средства. Их использование наиболее эффективно при уборке снега, складированного в высокие лотковые и придорожные валы или бурты.

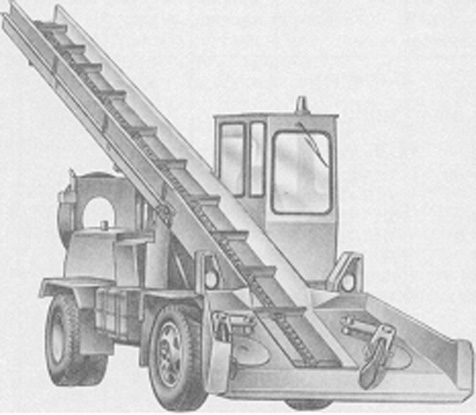

Лаповые снегопогрузчики (рис. 1.12) используются, в основном, для перегрузки в транспорт снега, собранного плужными снегоочистителями в валы на лотковой части городских улиц. Погрузчики монтируются на специализированных шасси, собранных из стандартных конструкций и агрегатов серийных грузовых автомобилей. Рабочее оборудование состоит из лапового питателя, расположенного перед погрузчиком, и наклонного скребкового конвейера, ориентированного вдоль продольной оси машины.

Рабочие органы расположены в коробе, широкая часть которого с лаповым питателем, загребающим снег в короб, начинается перед машиной, а узкая — с конвейером, проходит над всеми агрегатами машины и выступает так далеко, чтобы под нее мог стать самосвал.

Лапа представляет собой изогнутую металлическую пластину, поставленную на ребро и средней частью шарнирно закрепленную на кривошипе вращающегося диска, установленного в широкой части короба заподлицо с днищем.

Рис. 1.12. Снегопогрузчик лаповый

Штифт в днище короба, входящий в паз в задней части лапы, вынуждает ее переднюю кромку двигаться по эллипсу, подгребая снег от боковых стенок короба к скребковому конвейеру. В приемном лотке короба симметрично установлены две лапы, двигающиеся навстречу со сдвигом по фазе и перекрывающие рабочие зоны друг друга. Снег, сгребаемый ла-пами к середине приемного лотка короба, попадает на цепной скребковый конвейер, поднимается им к разгрузочному концу и выгружается в кузов самосвала. Наиболее эффективны лаповые погрузчики при погрузке неслежавшегося снега, так как усилия лап и тяги машины недостаточно для разрушения смерзшихся или спрессованных снежных массивов.

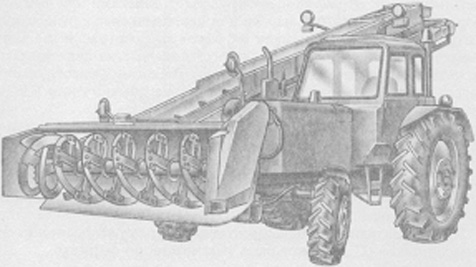

Фрезерные погрузчики (рис. 1.13), благодаря особенностям своего рабочего органа, эффективны при перегрузке куч и валов слежавшегося и смерзшегося снега. Эти погрузчики оснащены питателем фрезерного типа и наклонным скребковым конвейером, подающим снег в транспортное средство. Фрезерный питатель состоит из двух соосных фрез разной или равной длины (длина зависит от размещения загрузочного отверстия конвейера), каждая из которых представляет собой металлические полосы, образующие края двух- или трехзаходных цилиндрических спиралей, связанных с центральным валом радиальными спицами. Вращаясь, фрезы врезаются в снежный массив, обрушивают и измельчают его фрагменты и смещают снежную массу к центру кожуха фрезы, откуда она выносится конвейером в кузов самосвала.

Рис. 1.13. Снегопогрузчик с фрезерным питателем

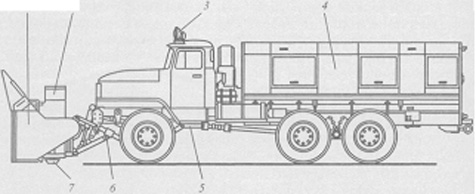

Рис. 1.14. Шнекороторный снегопогрузчик на базе автомобиля Урал-4320-10:

1 — шнекороторное оборудование; 2 — направляющий аппарат снегометателя; 3 – фары рабочего освещения; 4 — моторный отсек; 5 — раздаточная коробка; 6 – рычажный механизм подвески шнекороторного оборудования; 7 — опорная лыжа

Шнекороторные и фрезерно-роторные погрузчики (рис. 1.14) эффективны при экстренной расчистке дорог, покрытых толстыми снежными заносами в результате обильных снегопадов или схода снежных лавин. Эти машины оборудованы шнеками или фрезами, разрушающими снежный массив и подающими снег к отверстию в центре закрывающего их сзади и с боков кожуха. Через отверстие измельченная снежная масса попадает на лопатки ротора, который, действуя по принципу центробежного насоса, выбра-сывает ее через направляющий аппарат на обочину или в кузов транспортного средства.

Направляющим аппаратом называется изогнутая металлическая труба с уменьшающимся к выходу сечением, задающая направление движения отбрасываемой ротором снежной массы. Направление и дальность отбрасывания снега регулируется поворотом всей трубы или ее конечной секции вокруг вертикальной и продольной осей.

Технические характеристики отечественных снегопогрузчиков приведены в табл. 1.4.

в) Антигололедные машины. Предназначены для поддержания в зимний период сцепных свойств покрытия на уровне, гарантирующем безопасное движение транспорта. Наиболее массовым способом борьбы с гололедом является распределение по обледеневшему покрытию песка, гранитной крошки, кристаллических и жидких хлоридов и различных комбинаций этих веществ. Песок и гранитная крошка повышают сцепление колес с обледеневшим покрытием, но при интенсивном движении их быстро выносит на обочины. Хлориды инициируют таяние льда и снежного наката (температура замерзания соленой воды значительно ниже 0°С), но при резком падении температуры могут привести к еще большему об-леденению. Кроме того, наличие избытка воды на поверхности покрытия при высоких скоростях транспорта чревато опасностью аквапланирования.

Регулярное распределение минеральных материалов, солей и их смесей по покрытию серьезно ухудшает экологическую обстановку придорожных участков и, особенно, городских территорий, а многолетнее их применение может вызвать необратимое отравление живой природы. В городах это сопровождается засорением ливневой канализации и разрушением покрытий, зданий, инженерных сооружений, транспорта и порчей личных вещей населения. Поэтому в последние годы ведутся интенсивные поиски альтернативных методов и технологий борьбы со скользкостью дорожных и аэродромных покрытий в зимнее время.

Машины для распределения сыпучих антигололедных материалов, как правило, являются универсальными и в теплое время года переоборудуются в поливомоечные. Они монтируются на шасси серийных грузовых автомобилей, либо на специализированных пневмоколесных шасси (рис. 1.15).

Песок, гранитная крошка или смесь песка с солью засыпаются в бункер в форме трапециевидной призмы, обращенной меньшим основанием вниз. Открытый верх бункера забран двускатной решеткой, играющей роль сита. По днищу бункера проложен цепной скребковый конвейер (питатель), выносящий содержимое к заднему торцу бункера, где установлено распределительное устройство. Горизонтальный диск с радиальными вертикальными лопастями на нижней плоскости, закрытый кожухом, вращаясь, разбрасывает антигололедный материал через щели в кожухе по окружающей поверхности относительно равномерным слоем. Расход материала может регулироваться скоростью питателя, скоростью вращения диска, размером и ориентацией расходных щелей кожуха. Распределение жидких хлоридов производится из автомобильных, полуприцепных или прицепных цистерн для перевозки жидкостей, оборудованных системами дозирования и распределения.

Рис. 1.15. Распределитель антигололедных солевых растворов на шасси грузового автомобиля

4. Машины для ремонта автодорожных покрытий

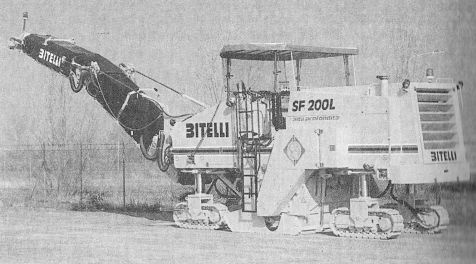

а) Фрезерные машины. Позволяют планировать старое покрытие, текстурировать его поверхность, восстанавливая сцепные свойства, снимать старое покрытие послойно или на всю глубину, вскрывать подземные коммуникации, освобождать от старого покрытия люки колодцев, выравнивать бетонные полы в производственных помещениях (рис. 1.16). При необходимости фрезерная машина позволяет прорезать в покрытии и подстилающих слоях швы, предотвращающие растрескивание или оползание покрытия вокруг ремонтируемого участка.

Материал, срезанный со старого асфальтобетонного покрытия, может укладываться в нижние слои дорожной одежды или использоваться в качестве добавки при приготовлении свежей асфальтобетонной смеси.

Рис. 1.16. Самоходная фреза-планировщик на четырех опорном гесеничном шасси с шириной фрезерования до 2000 мм

Для фрезерования покрытия на небольших участках, вокруг люков колодцев, вплотную к бордюрному камню, удаления дорожной разметки, прорезания швов и щелей и изготовления «трясущих» полос на автомагистралях используются специализированные малые фрезерные машины с шириной фрезерования не более 1000 мм (рис. 1.17), которые могут оснащаться различными типами фрезерных барабанов. Частота вра-щения фрезерного барабана зависит от скорости машины и прочности покрытия.

Крепления твердосплавных резцов в держателях обеспечивает их быструю замену без использования специальной оснастки. Фрезерные машины самых маленьких размерных групп оставляют срезанный материал на дороге, прочие оборудуются ленточными конвейерами для погрузки срезанного материала в транспорт или перегрузки его на обочину. Привод рабочих органов и ходового оборудования малых машин, как правило, полностью гидрофицирован, хотя отдельные модели могут оборудоваться клиноременным приводом фрезы. Фрезеруемая зона располагается, как правило, между движителями машины (исключения допускаются при фрезеровании вплотную к препятствиям или использовании узких фрез и дисковых пил большого диаметра).

Рис 1.17. Самоходная фреза-планировщик на трехопорном колесном шасси с шириной фрезерования до 600 мм.

Машины оборудуются системой увлажнения фрезеруемой зоны, обеспечивающей пылеподавление и охлаждение режущего инструмента. Самые маленькие фрезы могут монтироваться на трехколесном шасси с шарнирно-сочлененной рамой и выносом фрезы за его габариты.

В сочетании с возможностью поперечного наклона фрезерного барабана это позволяет обрабатывать покрытие вплотную к прямым И криволинейным (с радиусом от 300 мм) препятствиям, фрезеровать V-образные поверхности, прорезать в покрытии криволинейные швы и щели.

Автоматизированная система управления информирует оператора о работе всех систем машины, следит за соблюдением продольного И поперечного уклонов, глубиной фрезерования по ширине полосы, соответствием рабочей скорости усилию фрезерования.

б) Восстановители покрытия (ресайклеры).

Эти машины предназначены для ремонта изношенного асфальтобетонного покрытия с полным использованием материала срезанного покрытия (рис. 1.18). Эти машины привлекательны тем, что реализуемая ими технология восстановления покрытия снимает проблему утилизации материалов старого покрытия, остающихся при обычных спо-собах их ремонта, и снижает потребность в свежем сырье. Высококачественные слои основания с использованием материла старой дорожной одежды получают смешиванием полученного гранулята с вяжущими материалами либо непосредственно в ходе фрезерования, либо в асфальтосмесительной установке. В первом случае автогрейдер и каток, следуя за ресайклером, разравнивают и уплотняют основание, в другом — готовая смесь подается автотранспортом, укладывается асфальтоукладчиками и уплотняется катками. В качестве вяжущих материалов применяются цемент, битумная эмульсия, вспененный битум, смесь вспененного битума с водой, смесь битумной эмульсии, воды и цемента или смесь вспененного битума с цементом.

Рис. 1.18. Ресайклер, подготавливающий за один проход полосу основания шириной до 2500 мм на глубину до 500 мм со скоростью до 25 м/мин

Нагретый до 180 ос битум вспенивается при впрыскивании в него воздуха и воды. При этом его объем возрастает в 20 раз, а вязкость снижается, что повышает скорость и качество смешивания битума с гранулятом и свежим каменным материалом. Вода, содержащаяся в битуме, испаряется либо связывается цементом, усиливая стабилизирующий эффект.

Конструктивно ресайклеры идентичны грунтосмесительным машинам, адаптировать которые к любому из названных видов работ можно, установив нужный фрезерный барабан и воспользовавшись подходящей технологической схемой. При больших объемах работ по замене покрытия, как правило, используются обычные асфальтоукладчики и катки. При ямочном ремонте, когда покрытие восстанавливается на небольшом участке, чаще используются дорожные ремонтеры, оснащенные оборудованием для подготовки зоны ремонта, а также хранения и распределения небольших количеств асфальтобетонной или битумоминеральной смеси и битумных мастик. Устройство и комплектация ремонтеров зависит от типа ремонтируемого покрытия, принятой технологии ремонта и используемых материалов, но все они, как правило, монтируются на шасси серийных грузовых автомобилей. Принятая до недавнего времени технология ремонта асфальтобетонного покрытия предусматривала вырубку поврежденного участка покрытия отбойным молотком обработку ее дна и стенок горячим битумом, заполнение выемки свежей асфальтобетонной смесью, ее уплотнение и выравнивание. В соответствии с этим в комплект дорожного ремонтера включались компрессор с отбойными молотками, термос с горячим биту-мом, системой его подогрева, распределения и переносной форсункой, статический или вибрационный каток, емкость с горячей ас-фальтобетонной смесью, системой ее перемешивания, дозирования и распределения, а также ручной шанцевый инструмент. Для ком-плектования использовалось как адаптированное к ремонтеру, так и серийное оборудование, возимое или прицепное.

При современном способе ямочного ремонта разрушенное ас-фальтобетонное покрытие срезается фрезой, работающей в составе ремонтной бригады. В образовавшуюся выемку заливается литая асфальтобетонная смесь, при этом обработки краев и дна выемки битумом не требуется, а укладка смеси допускается на влажную поверхность при окружающей температуре до -10°С. Литая асфальтобетонная смесь в момент укладки имеет температуру 200°С и обладает высокой текучестью. Она прогревает и высушивает края и дно ремонтируемого участка покрытия и затекает во все неровности, надежно сцепляясь с материалом старого покрытия и образуя единую с ним поверхность, не требующую уплотнения и выглаживания.

Для обеспечения необходимой шероховатости покрытия на от-ремонтированном участке поверхности распределяется мелкий щебень или укладывается высокопористый асфальтобетон. Литая асфальтобетонная смесь перевозится в термосе-миксере, представляющем собой теплоизолированную емкость, установленную на шасси грузового автомобиля. Емкость оснащена мешалкой реверсивного действия для перемешивания смеси и обогревается жидкотопливными обогревателями, подогревающими смесь при перевозке к месту укладки.

При выгрузке смеси емкость наклоняется, смесь самотеком и/или с помощью мешалки вытекает через люк в задней стенке миксера в распределительный желоб и из него — в выемку. Существуют и прицепные комплекты для ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия (рис. 1.19), работающие в паре с самосвалом. Зона ремонта очищается сжатым воздухом, затем в нее через впрыскивающую насадку подается битумная эмульсия и залитый участок посыпается щебнем. Технология ремонта не предусматривает предварительную подготовку участка и его укатку после распределения щебня.

Рис. 1.19. Прицепной комплект оборудования для ямочного ремонта, работающий в сцепке с самосвалом:

1 — самосвал с устройством для распределения щебня; 2 — прицеп с цистерной и ком-плектом вспомогательных агрегатов; 3 — впрыскивающая насадка с вынесенным пультом управления

1. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные,

дорожные машины и оборудование. М.: Мастерство, 2002г. — 320с.

2. Полосин М.Д. Машинист дорожных и строительных машин. М.: Издательский центр «Академия» , 2002г. — 288с.

3. Дорожно-строительные машины и комплексы: Учебник для вузов по спец. «Строительные и дорожные машины и оборудование»/ В.И. Баловнев, А.Б. Ермилов, А.Н. Новиков и др.; Под общ. ред. В.И. Баловнева. М.: Машиностроение, 1988г.-384 с.

4. Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование. Справочное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2002г. — 592с.

5. Чабанный В.Я. и др. Технология производства и ремонт дорожно-строительных машин. К.: Вища школа, 1985г.- 263 с.

6. Гологорский Е.Т. и др. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. М.: Высшая школа, 1991г. — 287 с.

7. Раннев А.В., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин. М.: ИРПО Издательский центр «Академия», 2000г. — 48 с.

8. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. М.: Мастерство, 2002г.- 464с.

Источник