Ремонт кабельных линий

Контроль технического состояния кабельных линий

Кабели с точки зрения проверки изоляции являются наиболее трудным элементом электрооборудования. Это связано с возможной большой длиной кабельных линий, неоднородностью грунта по длине линии, неоднородностью изоляции кабеля.

Для выявления грубых дефектов в кабельных линиях производят измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Однако показания мегаомметра не могут служить основанием для окончательной оценки состояния изоляции , поскольку они в значительной степени зависят от длины кабельной линии и дефектов концевых заделок.

Связано это с тем, что емкость силового кабеля велика и в течение времени измерения сопротивления она не успевает полностью зарядиться, поэтому показания мегаомметра будут определяться не только установившимся током утечки, но и зарядным током, а измеренное значение сопротивления изоляции будет значительно занижено.

Основным методом контроля состояния изоляции кабельной линии является испытание ее повышенным напряжением. Цель испытаний состоит в выявлении и своевременном устранении развивающихся дефектов изоляции кабеля, муфт и концевых заделок, с тем чтобы предупредить возникновение повреждений в процессе работы. При этом, кабели напряжением до 1 кВ повышенным напряжением не испытывают, а измеряют сопротивление изоляции мегаомметром напряжением 2500 В в течение 1 мин. Оно должно быть не ниже 0,5 МОм.

Проверка коротких кабельных линий в пределах одного распределительного устройства выполняется не чаще 1 раза в год, т. к. они меньше подвержены механическим повреждениям и их состояния чаще контролируется персоналом. Испытание повышенным напряжением кабельных линий более 1 кВ проводят не реже одного раза в 3 года.

Основным способом испытания изоляции кабельных линий является проверка повышенным напряжением постоянного тока . Это объясняется тем, что установка на переменном токе при равных условиях имеет гораздо большую мощность.

В состав испытательной установки входят: трансформатор, выпрямитель, регулятор напряжения, киловольтметр, микроамперметр.

При проверке изоляции напряжение от мегаомметра или испытательной установки подводится к одной из жил кабеля, при этом остальные его жилы надежно соединяют между собой и заземляют. Напряжение плавно повышается до нормируемого значения и выдерживается требуемое время.

Состояние кабеля определяется по току утечки . При удовлетворительном его состоянии подъем напряжения сопровождается резким возрастанием тока утечки за счет зарядки емкости, затем снижается до 10 — 20 % максимального значения. Кабельная линия считается пригодной к эксплуатации, если при испытаниях не произошло пробоя или перекрытия по поверхности концевой муфты, не наблюдается резких толчков тока и заметного роста тока утечки .

Перегрузки кабеля, носящие систематический характер , приводят к ухудшению изоляции и сокращению длительности работы линии. Недогрузки связаны с недоиспользованием проводникового материала. Поэтому при эксплуатации кабельной линии периодически проверяют, чтобы токовая нагрузка в них соответствовала установленной при вводе объекта в эксплуатацию. Максимально допустимые нагрузки кабелей определяются требованиями ПУЭ.

Контролируют нагрузки кабельных линий в сроки, определяемые главным энергетиком предприятия, но не реже 2 раз в год. При этом один раз указанный контроль производится в период осенне-зимнего максимума нагрузки. Контроль осуществляется наблюдением за показаниями амперметров на питающих подстанциях, а при отсутствии их — с помощью переносных приборов или токоизмерительных клещей.

Допустимые токовые нагрузки для длительного нормального режима работы кабельных линий определяются с помощью таблиц, приводимых в электротехнических справочниках. Эти нагрузки зависят от способа прокладки кабеля и вида охлаждающей среды (земля, воздух).

Для кабелей, проложенных в земле, длительно допустимая нагрузка принимается из расчета прокладки одного кабеля в траншее на глубине 0,7 — 1 м при температуре земли 15°С. Для кабелей, проложенных на открытом воздухе, температура окружающей среды принимается равной 25°С. Если расчетная температура окружающей среды отличается от принятых условий, то вводится поправочный коэффициент.

За расчетную температуру земли принимается наивысшая среднемесячная температура из всех месяцев года на глубине прокладки кабеля.

За расчетную температуру воздуха принимается наибольшая среднесуточная температура, повторяющаяся не менее трех раз в году.

Длительно допустимая нагрузка кабельной линии определяется по участкам линий с наихудшими условиями охлаждения, если длина этого участка не менее 10 м. Кабельные линии до 10 кВ при коэффициенте предварительной нагрузки не более 0,6 — 0,8 могут кратковременно перегружаться. Допустимые нормы перегрузок с учетом их длительности приводятся в технической литературе.

Для более точного определения нагрузочной способности, а также при изменении температурных условий эксплуатации осуществляется температурный контроль кабельной линии . Контролировать непосредственно температуру жилы на работающем кабеле невозможно, т. к. жилы находятся под напряжением. Поэтому одновременно производят измерение температуры оболочки (брони) кабеля и тока нагрузки, а затем пересчетом определяют температуру жилы и максимально допустимую токовую нагрузку.

Измерение температуры металлических оболочек кабеля, проложенного открыто, проводят обычными термометрами, которые укрепляются на броне или свинцовой оболочке кабеля. Если кабель проложен в земле, измерение производится с помощью термопар. Рекомендуется устанавливать не менее двух датчиков. Провода от термопар укладываются в трубу и выводятся в удобное и безопасное от механических повреждений место.

Температура токопроводящей жилы не должна превышать:

для кабелей с бумажной изоляцией до 1 кВ — 80° С, до 10 кВ — 60° С;

для кабелей с резиновой изоляцией — 65° С;

для кабелей в поливинилхлоридной оболочке — 65° С.

В том случае, когда токоведущие жилы кабеля нагреваются выше допустимой температуры, принимают меры по устранению перегрева — уменьшают нагрузку, улучшают вентиляцию, заменяют кабель на кабель большего сечения, увеличивают расстояние между кабелями.

При прокладке кабельных линий в почве, агрессивной по отношению к их металлическим оболочкам (солончаки, болота, строительный мусор), возникает почвенная коррозия свинцовых оболочек и металлического покрова . В подобных случаях периодически проверяют коррозийную активность грунта, беря пробы воды и грунта. Если при этом будет установлено, что степень почвенной коррозии угрожает целостности кабеля, то принимают соответствующие меры — устраняют загрязнение, заменяют грунт и т. д.

Определение мест повреждения кабельной линии

Определение мест повреждения кабельных линий представляет довольно сложную задачу и требует применения специальной аппаратуры. Работы по ликвидации повреждений кабельной линии начинаются с установления вида повреждения . Во многих случаях это удается сделать с помощью мегаомметра. Для этой цели с обоих концов кабеля проверяют состояние изоляции каждой жилы по отношению к земле, исправность изоляции между отдельными фазами, отсутствие обрывов в жилах.

Определение места повреждения обычно проводят в два этапа — сначала определяют зону повреждения с точностью 10 — 40 м, а после этого уточняют место возникновения дефекта на трассе.

При определении зоны повреждения учитываются причины его возникновения и последствия отказа. Наиболее часто наблюдается обрыв одной или нескольких жил с заземлением их или без него, возможно также сваривание токоведущей жилы с оболочкой при длительном протекании тока короткого замыкания на землю. При профилактических испытаниях чаще всего возникает замыкание токоведущей жилы на землю, а также заплывающий пробой.

Для определения зоны повреждения используется несколько методов: импульсный, колебательного разряда, петлевой, емкостной.

Импульсный метод применяется при однофазных и междуфазных замыканиях, а также при обрыве жил. К методу колебательного разряда прибегают при заплывающем пробое (возникает при высоком напряжении, исчезает при низком). Петлевой метод используется при одно-, двух- и трехфазных замыканиях и наличии хотя бы одной неповрежденной жилы. Емкостной метод находит применение при обрывах жил. В практике эксплуатации наибольшее распространение получили первые два метода.

При использовании импульсного метода применяются достаточно простые приборы. Для определения зоны повреждения от них в кабель посылаются кратковременные импульсы переменного тока. Дойдя до места повреждения, они отражаются и возвращаются обратно. О характере повреждения кабеля судят по изображению на экране прибора. Расстояние до места повреждения можно определить, зная время прохождения импульса и скорость его распространения.

Применение импульсного метода требует снижения переходного сопротивления в месте повреждения до десятков и даже долей ома. С этой целью изоляцию прожигают за счет преобразования электрической энергии, подводимой к месту повреждения, в тепловую. Прожиг осуществляют постоянным или переменным током от специальных установок.

Метод колебательного разряда заключается в том, что поврежденная жила кабеля заряжается от выпрямительного устройства до напряжения пробоя. В момент пробоя в кабеле возникает колебательный процесс. Период колебаний этого разряда соответствует времени двукратного пробега волны до места повреждения и обратно.

Продолжительность колебательного разряда измеряется осциллографом или электронным миллисекундомером. Погрешность измерений данным методом составляет 5 %.

Уточняют место повреждения кабеля непосредственно на трассе с использованием акустического или индукционного метода.

Акустический метод основан на фиксации колебаний грунта над местом повреждения КЛ, вызываемых искровым разрядом в месте нарушения изоляции. Метод используется при повреждениях типа «заплывающий пробой» и обрыве жил. При этом определяется повреждение в кабеле, находящемся на глубине до 3 м и под водой до 6 м.

В качестве генератора импульсов обычно используют установку высокого напряжения постоянного тока, от которой посылаются импульсы в кабель. Колебания грунта прослушиваются специальным прибором. Недостаток метода заключается в необходимости использовать передвижные установки постоянного тока.

Индукционный метод отыскания мест повреждения кабеля базируется на фиксации характера изменений электромагнитного поля над кабелем, по жилам которого пропускается ток высокой частоты. Оператор, продвигаясь вдоль трассы и используя рамочную антенну, усилитель и наушники, определяет место повреждения. Точность определения места повреждения достаточно высока и составляет 0,5 м. Этот же метод может быть использован для установления трассы кабельной линии и глубины заложения кабелей.

Ремонт кабельных линий производится по результатам осмотров и испытаний. Особенностью выполнения работ является то обстоятельство, что кабели, подлежащие ремонту, могут находиться под напряжением, и кроме того они могут располагаться близко к действующим кабелям, находящимся под напряжением. Поэтому необходимо соблюдать личную безопасность, нельзя повреждать близлежащие кабели.

Ремонт кабельных линий может быть связан с раскопками. Во избежание повреждений близлежащих кабелей и инженерных коммуникаций на глубине более 0,4 м земляные работы выполняются только лопатой. При обнаружении каких-либо кабелей или подземных коммуникаций работы прекращаются и ставится в известность ответственный за выполнение работ. После вскрытия необходимо позаботиться о том, чтобы не повредить кабель и муфты. С этой целью под него подкладывается прочная доска.

Основными видами работ при повреждении кабельной линии являются: ремонт броневого покрова, ремонт оболочек, муфт и концевых заделок.

При наличии местных разрывов брони концы ее в месте дефекта обрезают, спаивают со свинцовой оболочкой и покрывают антикоррозийным покрытием (лак на битумной основе).

При ремонте свинцовой оболочки учитывается возможность попадания влаги внутрь кабеля. Для проверки поврежденное место погружают в парафин, нагретый до 150°С. При наличии влаги погружение будет сопровождаться потрескиванием и выделением иены. Если установлен факт наличия влаги, то поврежденный участок вырезают и монтируют две соединительные муфты, в противном случае восстанавливают свинцовую оболочку путем наложения на поврежденное место разрезанной свинцовой трубы и последующей ее запайки.

Для кабелей до 1 кВ раньше применялись чугунные муфты. Они отличаются громоздкостью, дороговизной, недостаточной надежностью. На кабельных линиях 6 и 10 кВ в основном используются эпоксидные и свинцовые муфты. В настоящее время, при проведении ремонта кабельных линий активно используются современные термоусаживаемые муфты . Существует хорошо разработанная технология установки кабельных муфт. Работа выполняется квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующее обучение.

Концевые муфты разделяются на муфты, устанавливаемые внутри помещения и на открытом воздухе. В помещениях чаще делают сухую разделку, она более надежна и удобна в эксплуатации. Концевые муфты на открытом воздухе выполняют в виде воронки из кровельного железа и заливают мастикой. При проведении текущего ремонта проверяют состояние концевой воронки, отсутствие утечки заливочной массы, проводят доливку ее.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Перечислите оборудование, арматуру и материалы кабельных линий. Дайте их описание.

К оборудованию и арматуре кабельных линий автоматики и телемеханики относят шкафы типов ШК и ШКС, путевые, трансформаторные и кабельные ящики, кабельные стойки, универсальные кабельные муфты, групповые разветвительные и оконечные муфты, металлические трубы, воронки, гребенки, кожуха и т. д.

Кабели вводят в посты электрической централизации через проем, расположенный в фундаменте ниже пола первого этажа. На стенах поста кабели крепят к металлическим гребенкам и закрывают специальными двухстворчатыми шкафами типов ШКП и ШКС. Шкафы типа ШКП используют для сигнально-блокировочных, а типа ШКС — для силовых кабелей.

Для установки сигнальных трансформаторов на железобетонных или металлических мачтах светофоров применяют трансформаторные ящики. Кабель вводят через отверстия на дне.

В путевых трансформаторных и релейных ящиках типов ТЯ и РЯ размещают путевые и релейные трансформаторы, реле, реакторы, путевые реостаты и другую аппаратуру. Путевой трансформаторный ящик состоит из чугунного корпусас запирающей крышкойи лапками для крепления ящика к фундаменту. Для ввода кабелей в дне ящика предусмотрены отверстия, в которые вставляют стальные вводные трубы. Внутри ящика установлены двухштырные колодки, к выводам которых подключают жилы разделываемых кабелей и монтажные провода от приборов, устанавливаемых в ящике на съемной деревянной полке. Трансформаторные ящики выпускают типов ТЯ-1 и ТЯ-2, отличающихся габаритными размерами, числом выводов и массой, а релейные ящики — только типа РЯ-1.

В универсальных кабельных муфтах типов УКМ-12 (концевые) и УПМ-24 (промежуточные) разделывают кабели, соединяют их с рельсами или монтажными проводами светофоров и стрелочных электроприводов. Муфта представляет собой литой чугунный корпус с крышкой, предохранительной трубой для защиты кабелей и выводами с семью штырями.

Универсальная концевая муфта типа УКМ-12 предназначена для разделки одного кабеля. Она имеет две платы с 14 выводами, каждый из которых имеет семь штырей. В универсальной проходной муфте типа УПМ-24 разделывают два кабеля.

Групповые разветвительные Муфты типа РМ применяют для монтажа ответвлений к отдельным устройствам СЦБ от групповых (магистральных) кабельных линий и наземного соединения кабелей. В зависимости от числа кабелей предусматривают муфты на 4, 7 и 8 направлений. Кабельные стойки служат для монтажа кабеля от аппаратуры рельсовых цепей и подключения его жил к рельсам. Кабельные стойки бывают концевые и проходные.

Для оконечной разделки силовых кабелей в сухих отапливаемых помещениях применяют оконечные воронки, изготавливаемые из листовой кровельной стали, а также концевые муфты из эпоксидного компаунда, изготавливаемые во время монтажа оконечной разделки кабеля.

В качестве концевых муфт наружной установки для силовых кабелей применяют металлические оконечные муфты.

Кабельные материалы.При строительстве, ремонте и текущем обслуживании кабельных линий и сетей связи используют следующие материалы: прошпарочные и заливочные кабельные массы, оловянно-свинцовистый и оловянно-цинковый припои, эпоксидные компаунды и клеи, поливинилхлоридные ленты, изолирующие бумажные и полиэтиленовые гильзы, битумно-резиновую мастику.

Заливочные кабельные массы применяют для заливки муфт, боксов для того, чтобы создать необходимую герметичность. Кабельные заливочные массы изготавливают по различной рецептуре в зависимости от их назначения.

12. Перечислите и опишите кабельные сооружения.

К кабельным сооружениям относятся кабельная канализация и коллекторы, желоба для надземной прокладки кабеля и прокладки по мостам, кабельные опоры, приспособления для укрепления кабеля в берегах при оборудовании подводных переходов, распределительные шкафы, шкафы ШМС и УШКМ, кабельные киоски, вводно-кабельные стойки и т. п.

Кабельная канализация.На крупных непрерывно развивающихся кабельных сетях кабели как правило, прокладывают в кабельной канализации, которая позволяет производить дополнительную прокладку кабелей и замену поврежденных кабелей без повторных земляных работ и вскрытия мостовых и тротуаров. Кроме того, кабели, проложенные в канализации, в меньшей степени подвержены механическим повреждениям и коррозионным разрушениям.

В настоящее время для устройства трубопроводов широко применяются асбесто-цементные трубы, изготовляемые из смеси цемента с асбестом. Эти трубы имеют цилиндрическую форму и изготовляются длиной 2—3 м с наружным диаметром канала 90—100 мм и более и толщиной стенки 10 мм.

Кроме асбестоцементных труб, при сооружении кабельной канализации применяется прокладка полиэтиленовых труб длиной от 6 до 12 м с наружным диаметром 110 мм и толщиной стенок от 3,7 до 5,3 мм. Изготовляются также полиэтиленовые трубы с наружным диаметром 63 мм и толщиной стенок 2,5—3 мм, длиной 6—12 м и целыми бухтами длиной от 30 до 200 м. Полиэтиленовые трубы обеспечивают хорошую герметизацию трубопроводов и позволяют благодаря большой длине сократить количество стыков. Стыковка полиэтиленовых труб выполняется при помощи сварки.

Железобетонные желоба.При строительстве кабельных линий, и сетей автоматики и телемеханики наряду с подземной прокладкой кабели прокладывают в наземных железобетонных желобах на подкладках. Желоба изготовляют отдельными секциями длиной 1 м из бетона, марки 300, а подкладки из бетона марки 150.

13. Перечислите требования безопасности при рытье траншей

Рытье траншей и котлованов, укладку кабеля в траншею следует выполнять по утвержденным чертежам, на которых должны быть указаны все подземные коммуникации, расположенные вдоль трассы прокладываемого кабеля или пересекающие ее в пределах рабочей зоны силовые кабели, кабели устройств СЦБ и связи, газо, водо, нефтепроводы и другие.

При выполнении земляных работ над кабелем применение отбойных молотков для рыхления грунта и землеройных машин для его выемки допускается только на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее 0,4 м, при этом трасса кабеля должна быть прошурфована. Дальнейшую выемку грунта следует производить лопатами. Применение ломов и аналогичных инструментов запрещается.

Запрещается производить раскопки землеройными машинами на расстоянии менее 1 м и применять клин-молот и аналогичные ударные механизмы на расстоянии менее 5 м от кабелей.

В зимнее время к выемке грунта лопатами следует приступать только после его отогревания. При этом приближать источник тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см.

При обнаружении во время производства земляных работ, не отмеченных на планах и схемах кабелей, трубопроводов, неизвестных ранее коммуникаций следует остановить работы и поставить об этом в известность ответственного руководителя работ.

Обнаруженные при рытье котлованов существующие кабели необходимо защищать деревянными коробами, а существующие кабельные муфты укреплять на прочной доске, подвешенной при помощи проволоки или троса к перекинутым через траншею брусьям.

Перекладка, отводы, сдвиги существующего кабеля и переноска муфт должна производиться после отключения напряжения и разрядки кабеля.

При рытье ям, траншей и котлованов строительные материалы и выбрасываемая из траншей и котлованов земля по возможности должны размещаться в пределах огражденного места или в стороне от него, но так, чтобы не мешать движению транспорта и пешеходов.

Запрещается засыпать балластом и грунтом рельсы путей, действующие устройства СЦБ и связи и водоотводные лотки.

Балласт и грунт следует размещать с соблюдением габарита приближения строений.

В грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и расположенных поблизости подземных сооружений рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления разрешается на глубину не более:

1 м — в насыпных и гравелистых грунтах;

1,25 м — в супесях;

1,5 м — в суглинистых и глинистых грунтах;

2 м — в особо плотных нескальных грунтах.

В зимнее время года разработка грунта (кроме сухого) на глубину промерзания допускается без креплений.

14. Перечислите требования к ограждению места рытья траншей и её укреплению.

Перед рытьем котлованов, траншей или ям место производства работ следует оградить и установить предупреждающие надписи и знаки, а в ночное время на ограждении вывесить сигнальное освещение.

В местах сближения подлежащих разработке котлованов с подземными коммуникациями следует установить предупредительные знаки с наименованием коммуникаций и обозначением их краев.

Земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций должны выполняться в присутствии руководителя работ.

Асбестоцементные трубы необходимо укладывать вдоль кабельных траншей по свободной от земли бровке под некоторым углом к оси траншей так, чтобы они не могли скатиться и упасть в траншею.

Используемый для работы инструмент следует укладывать не ближе 0,5 м от края траншеи. Режущие и колющие края инструмента не должны быть обращены в сторону траншеи или котлована. Складывать материалы и инструменты на откосе отвала земли со стороны траншеи или котлована запрещается.

Накладывать металлическую манжету на стык асбестоцементных труб следует в рукавицах. Подводка манжеты к стыку и регулировка в стыке бетонных труб должна производиться при помощи специальных крюков.

Запрещается оставлять на ночь и в перерывах работ незакрытые ямы, котлованы и траншеи.

При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза обвала, их стены следует надежно укрепить.

В сыпучих грунтах работы можно вести без крепления, но с откосами, соответствующими углу естественного откоса грунта.

Дощатые крепления котлованов и траншей разбирать следует в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки грунта.

Количество одновременно удаляемых досок крепления по высоте должно быть не более трех, а в сыпучих и неустойчивых грунтах — не более одной. По мере удаления досок распорки переставляются, при этом существующие распорки удаляются только после установки новых.

Спускаться в вырытый землеройными машинами котлован до того, как его стенки будут укреплены щитами, а также спускаться в котлован и вылезать из него по крепящим распоркам запрещается.

15. Перечислите требования к погрузке, разгрузке и перемещению барабанов с кабелем.

Погрузку и разгрузку барабанов с кабелем механизированным способом необходимо производить под руководством старшего электромеханика, на ровной площадке. При наличии уклона под щеки барабана следует подложить упоры так, чтобы исключить возможность самопроизвольного движения барабана под уклон.

Погруженный в транспортное средство барабан следует закрепить при помощи растяжек и специальных клинообразных башмаков или отесанных бревен, подкладываемых под щеки барабана.

Влезать в кузов автомобиля или вагон для закрепления барабана с кабелем следует после того, как он будет установлен на платформу транспортного средства.

Перед началом работ по погрузке и выгрузке барабанов с кабелем необходимо убедиться в том, что автомобиль заторможен стояночным тормозом, под задние колеса автомобиля с обеих сторон подложены специальные упоры (башмаки), а пол кузова автомобиля дополнительно укреплен вторым рядом досок толщиной не менее 50 мм, уложенных поперек кузова.

находиться сзади накатываемого на автомашину (в вагон) или спереди спускаемого с автомашины (вагона) барабана, а также находиться в непосредственной близости к щекам барабана во все время накатки или спуска;

выгрузка барабанов с кабелем свободным скатыванием или сбрасыванием на землю;

находиться в кузове транспортного средства во время его движения с погруженным барабаном.

Перекатывать барабан следует при наличии сопровождающего, который в случае необходимости, мог бы остановить самопроизвольное движение барабана, подложив под его щеки специальную подкладку. Запрещается идти впереди перекатываемого барабана.

Барабаны с кабелем разрешается грузить вручную путем перекатывания при условии, что пол склада находится на одном уровне с полом вагона или кузова автомобиля.

Если пол склада расположен ниже уровня пола вагона или кузова автомобиля, погрузка и выгрузка барабанов с кабелем вручную при кантовании допускается по слегам или покатам двумя работниками при массе одного места не более 80 кг, а при массе места более 80 кг необходимо применять прочные канаты или средства механизации.

Запрещается перемещение бухт проволоки и кабельных барабанов (в том числе порожних) качением по междупутью и между рельсами железнодорожного пути, а также перемещение тяжестей волоком или качением по головкам рельсов.

16. Перечислите требования к прокладке, перекладке и переноске муфт.

Электромеханик и электромонтер до начала перекатки барабана с кабелем должны закрепить концы кабеля и удалить торчащие на барабане гвозди во избежание захвата ими одежды. Барабан с кабелем следует перекатывать только по горизонтальной поверхности по твердому грунту или прочному настилу.

Запрещается размещать кабели, пустые барабаны, механизмы, приспособления и инструменты ближе 0,5 м от бровки траншеи.

Снятые доски обшивки барабана следует укладывать в стороне от места работ остриями гвоздей, оставшихся в досках, вниз. Гвозди, оставшиеся в щеках барабана, должны быть загнуты внутрь, забиты или удалены.

Козлы — домкраты, на которых устанавливается барабан с кабелем, должны твердо стоять, не качаясь во время вращения барабана. Ось барабана должна находиться в горизонтальном положении.

При ручной прокладке кабеля работать следует в рукавицах. При подноске кабеля к траншее на плечах или на руках все рабочие должны находиться по одну сторону от кабеля.

Разматывать кабель с барабанов разрешается при наличии тормозного приспособления.

При прокладке кабеля рабочим не разрешается стоять внутри углов поворота, а также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели следует устанавливать угловые ролики.

Перекладывать кабели и переносить муфты следует только при отсутствии в них напряжения.

В исключительных случаях допускается перекладывание кабелей, находящихся под напряжением, при выполнении следующих условий:

перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 °С;

муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть жестко укреплены хомутами на досках;

работать следует в диэлектрических перчатках, поверх которых должны быть надеты рукавицы для защиты от механических повреждений;

работу должны выполнять работники, имеющие опыт прокладки кабеля, под руководством лица с группой по электробезопасности не ниже V при прокладке кабелей напряжением выше 1000 В, при перекладке кабелей напряжением до 1000 В — с группой электробезопасности не ниже IV.

17. Перечислите требования к протягиванию кабеля в кабельной канализации.

Перед протягиванием кабеля в кабельной канализации необходимо установить ручную лебедку у горловины колодца и надежно ее закрепить, проверить исправность тросов и при необходимости их смазать.

По обе стороны колодцев, в которых производится работа, должны быть установлены ограждения — барьеры. Если колодец находится на проезжей части дороги, ограждения устанавливают навстречу движению транспорта на расстоянии не менее 2 м от колодца. Кроме того, на расстоянии 5-10 м от ограждения навстречу движения транспорта должны быть установлены предупреждающие знаки. При плохой видимости дополнительно должны быть установлены световые сигналы.

Затягивать кабель следует, как правило, механизированным способом. Прокладку кабелей емкостью до 100 пар жил при небольших пролетах допускается выполнять вручную.

При затягивании кабеля запрещается находиться у изгибов троса и прикасаться голыми руками к движущемуся кабелю или тросу.

При затягивании кабеля прямо с кабельного транспортера под его колеса необходимо подложить упоры (брусья).

Все работы по затягиванию кабеля в кабельную канализацию следует выполнять в рукавицах.

В перерывах, перед приемом пищи и по окончании работы с кабелями в свинцовой оболочке или припоем, содержащим свинец, необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, предварительно ополоснув их однопроцентным раствором уксусной кислоты.

18. Перечислите требования к работе с применением кабельных масс при монтаже кабеля.

При разогревании кабельной массы следует пользоваться ведром с носиком и крышкой либо металлическим сварным чайником с крышкой. Разогревать кабельную массу следует на жаровне.

Запрещается разогревать невскрытые банки с кабельной массой.

При разогревании кабельную массу необходимо перемешивать металлической лопаточкой или ложкой с деревянной ручкой. Попадание влаги в горячую массу недопустимо.

Производить разогрев кабельной массы следует на расстоянии не менее 2 м от люка колодца или от котлована.

Подготовка, разогрев и снятие с жаровни ведра или чайника с кабельной массой должны производиться в спецодежде, брезентовых рукавицах и защитных очках.

При воспламенении разогреваемой кабельной массы следует немедленно прекратить ее разогревание и закрыть сосуд крышкой. Разлитую воспламенившуюся кабельную массу следует тушить углекислотным огнетушителем или сухим песком. Запрещается тушить воспламенившуюся кабельную массу водой.

Переносить сосуды с разогретой кабельной массой следует в брезентовых рукавицах и защитных очках. Рукава одежды следует завязывать у запястья поверх рукавиц или применять рукавицы длиной до локтя. Опускать чайник с разогретой кабельной массой в котлован (или подавать его наверх) следует в ведре. Брать чайник только после того, как ведро будет опущено на дно котлована, колодца. Передавать чайник с разогретой кабельной массой из рук в руки запрещается.

Заливать муфту кабельной массой из чайника следует на месте ее установки; при этом электромонтер должен быть в брезентовых рукавицах и защитных очках. Перемещать муфту, залитую расплавленной кабельной массой, запрещается.

Во избежание разбрызгивания горячей кабельной массы, корпуса подлежащих заливке коробок, кабельных ящиков, боксов, чугунные муфты, а также противни, куда собирается стекающая масса, следует предварительно высушить.

19. Поясните преимущества и структуру волоконно-оптической линии передачи.

Перспективность волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) обусловлена большой пропускной способностью волокна, защищенностью от внешних электромагнитных полей, вследствие чего не требуется применять специальные меры по защите от опасных напряжений линий электропередачи и электрифицированных железных дорог; возможность прокладки кабеля между точками с большой разностью потенциалов; высокой помехозащищенностью цифровых линейных трактов; малой металлоемкостью и отсутствием дефицитных цветных металлов (медь, свинец) в кабеле; малым значением коэффициента затухания в широкой полосе частот, что обеспечивает большие длины регенерационных участков по сравнению с электрическими кабелями (10—150 км вместо 2—6 км); небольшими размерами кабеля.

|

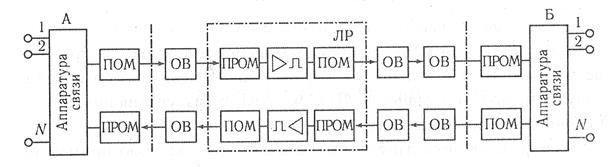

Для работы одной многоканальной системы связи требуются два оптических волокна (ОВ): по одному передаются сигналы в направлении от А к Б, по другому — в обратном. В оконечных пунктах передающий оптоэлектронный модуль (ПОМ) предназначен для преобразования электрических сигналов в оптические. Приемный оптоэлектронный модуль (ПРОМ) предназначен для преобразования оптических сигналов в электрические.

Источник