Техническая эксплуатация стен зданий

Стены выполняют различные функции в зависимости от конструктивной схемы здания. Основное функциональное назначение стен заключается в защите помещений здания от влияния климатических факторов, а также в передаче временных и постоянных нагрузок на фундаменты.

Задачей технической эксплуатации стен здание является сохранения их несущей способности и защитно-ограждающих свойств на протяжении всего срока службы. Потеря несущей способности может происходить в результате изменения физико–механических характеристик материала стен при воздействии на них факторов окружающей среды или увеличение нагрузок выше допустимых проектом.

Наиболее распространённой причиной ускоренного физического

износа стен является периодическое их увлажнения в сочетании с температурными знакопеременными колебаниями.

Находясь в конструкции в виде пара, жидкости или льда, влага в толще материала перемещается. Перемещение пара происходит из–за разности упругости паров (давление пара вызванное ударами движущихся молекул, Па) и давление воздуха по обе стороны помещения. В жидком состоянии перемещения обусловлено законами тяготения, капиллярными силами, изменением внутренних сил температурных напряжений материала. Влага, находящаяся в твёрдом состоянии, перемещается из–за внешнего давления температурных напряжений.

Проникание влаги в материал может происходить в результате:

— поглощения влаги сорбцией (способность материала впитывать влагу из воздуха), когда воздух имеет высокую относительную влажность;

— смачивания материала при соприкосновении его с жидкостью (капиллярное всасывание, капиллярная диффузия – способность влаги перемещаться в толще материала по микроскопическим открытым каналом);

— проникания пара в материал из окружающего воздуха (паропроницания);

— физико- химических процессов.

Стены выполняют, как правило, из гидрофильных – хорошо смачивающихся материалов в которых при смачивании происходит активное всасывание влаги. Реже стены устраивают из гидрофобных материалов, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Материал, имеющий повышенную начальную влажность, всасывает влагу интенсивнее, чем сухой. Наибольшей скоростью всасывания обладают гипс и пеносиликат. Высокая скорость всасывания у красного кирпича; вдвое меньше скорость всасывания влаги у силикатного кирпича.

Материалы с меньшей скоростью всасывания следует применять для стен с минимальной начальной влажностью, с обязательным предохранением их от дальнейшего увлажнения. Особенно это относится к шлако- и пенобетону.

В ограждающих эксплуатируемых конструкций увлажнение происходит в следствии проникновения влаги путём впитывания атмосферной влаги, впитывание влаги при её конденсации на поверхности стены, контакта влаги хозяйственно-бытовых процессов с материалом стен. По этим причинам отдельные слои могут увлажняться весьма значительно, в результате чего в них возникают большие давления, которые могут привести к расслоению материала конструкции.

Перемещение влаги в виде пара и увлажнения материала происходит вследствие диффузии, а также из-за инфильтрации воздуха. Оба вида перемещения называются паропроницанием.

Полная паропроницаемость стен может быть пиближённо представлена как алгебраическая сумма диффузионной и инфильтрационной паропроницаемости.

Причиной возникновения влажности в стенах зданий могут быть различные химические процессы. Наличие в составе строительных материалов оксида кальция CaO и хлористых соединений MgCl2, CaCl2, обладающих высокой степенью гигроскопичности, может вызвать увлажнение стен в результате поглощения водяных паров из воздуха.

Иногда причиной увлажнения материала стен является химическая реакция, протекающая в самом материале. Примером такого вида увлажнения может быть процесс твердения гидроксида кальция. Гидроксид кальция постепенно поглощает из воздуха диоксид углерода, который, вступая в реакцию с гидроксидом кальция, образует карбонат кальция с выделением воды, увеличивающей влажность материала стены:

Наибольшей влагостойкостью отличаются красный кирпич из пластичных однородных глин, плотные бетоны, природные каменные материалы с плотной однородной структурой, поэтому эти материалы рекомендуются в основном для наружных стен. Увеличение влагостойкости материалов достигается их гидрофобизацией: специальной обработкой, при которой на поверхности стен образуется слой из гидрофобных веществ и газов. Для гидрофобизации используют отходы нефтепродуктов (мылонафт, битумы и т. п.), каменноугольные продукты (дёготь, пек), кремнийорганические соединения (силаны, силоксаны), синтетические лаки, клеи и пластмассы. Наибольшее распространения получила гидрофобизация поверхностей стен путём покрытия наружных плоскостей кремнийорганическими водооталкивающими жидкостями типа ГКЖ, создающую тонкую невидимую плёнку, верхний слой которой отталкивает молекулы воды. Являясь водонепроницаемой, плёнка хорошо пропускает пар и воздух, т. е. она «дышит».

Конструкции стен могут увлажняться вследствие конденсации влаги на внутренних поверхностях или в их толще (внутренняя конденсация). Внутренний конденсат наблюдается в местах, в которых температура оказывается ниже точки росы (температура, до которой нужно охладить воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния полного насыщения). Понижения температуры в толще стены происходит по направлению от внутренней к наружной её поверхности, при этом диффундирующий со стороны поток воздуха может встретить такую зону, температура которой соответствует точки росы, и содержащийся в

воздухе пар начинает в этой зоне конденсироваться.

Иногда при резком повышении температуры воздуха после сильных морозов температура наружной поверхности стены оказывается ниже температуры наружного воздуха. В этом случае влага может конденсироваться на наружной поверхности стены. Если такие колебания наружной температуры многократны, это может привести к разрушению наружного слоя.

Появления влаги на внутренней поверхности стены зависит от структуры материала. Так, на поверхности оштукатуренной стены влага конденсата появляется не сразу; пористая штукатурка в начале процесса конденсации впитывает влагу и этим задерживает видимость образования конденсата до полного увлажнения слоя штукатурки. Поэтому в помещении с постоянной влажной средой штукатурку надо покрывать водонепроницаемым слоем для исключения проникания влаги в толщу стены (облицовка, масляная окраска, цементная штукатурка и др.).

Интенсивность конденсации внутренней поверхности стены зависит от порядка расположения слоёв в многослойных стенах. Наименьшая вероятность конденсации влаги внутри стен там, где с внутренней стороны располагаются плотные малопроницаемые слои, а с наружной – более паропроницаемые и менее теплопроводные.

Иногда точка росы на внутренней поверхности стен создаётся из-за нагромождения у наружных ограждающих конструкций мебели, завешивания их коврами, что препятствует более интенсивному теплообмену стен с воздухом внутри помещения и вызывает чрезмерное охлаждение указанных поверхностей.

Большое влияние на увлажнение материала конструкций, и в первую

очередь стен, оказывает эксплуатационная влага – влага, выделяемая людьми

при приготовлении, стирке и сушке белья, мытье полов, пользовании ванными, хранении овощей (по количеству влаги, выделяемой в помещениях, превосходит все другие источники). Например, человек в спокойном состоянии выделяет за 1 ч 45 г влаги, а при тяжёлой физической работе в 4…5 раз больше. При приготовлении пищи на одного человека выделяется около 620 г влаги в сутки. При стирке испаряется свыше 3 кг влаги. С 20 м 2 вымытого пола испаряется до 3,5 кг влаги. Много влаги в виде паров выделяется при сгорании газов в газовых приборах. Процесс горения газа (метана) может быть представлен следующей схемой:

При сгорании 1 м 3 этого газа в воздух выделяется 1,62 кг водяных паров (объёмная масса метана 0,168 кгс/м 3 ).

При одновременном горении четырёх конфорок газовой плиты за 1 ч выделяется 3,2 кг водяных паров.

Избыточная влажность в материале стен помимо деформаций конструкций может способствовать ускоренной коррозии. Разрушение деталей значительно ускоряется, если в воздухе имеются примеси сернистого газа SO2 и пыли. Так, Содержания в воздухе 0,01% SO2 ускоряет процесс коррозии на 65 %. Ускоряют коррозию также хлористые и сернокислые соли, содержащиеся в частицах пыли. В процессе приёмки полносборных жилых домов следует обращать внимание на тщательность заделки закладных металлических элементов и требовать от подрядной организации представления актов на антикоррозионную защиту этих деталей.

Перемещение влаги в зимних условиях в материалах панелей наружных стен приводит к интенсивному её поглощению утеплителем. Вследствие замерзания влаги в утеплителе может образоваться ледяной барьер, который будет являться концентратором скопления влаги в толще материала, из-за чего на внутренней поверхности стены появится сырость.

Причинами переувлажнения стен, особенно панелей полносборных зданий, могут быть неисправности кровельных покрытий карнизов и выступающих частей зданий; недостаточные уклоны балконных полов и плохой отвод атмосферных вод от них; неисправность гидроизоляции балконов, особенно в местах примыкания их к стенам; плохая гермитезация стыков панелей и примыкание оконных и дверных заполнений к стенам; неудовлетворительное состояние фактурного слоя панелей, наличие на поверхности панелей трещин и глубоких выбоин; нарушение облицовки панелей и др. Указанные дефекты должны устраняться до приёмки зданий в эксплуатацию. В процессе эксплуатации при проведении плановых и неплановых мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту зданий следует устранять все выявленные дефекты.

Увлажнение стен помимо снижения прочностных характеристик приводит к ухудшению их теплотехнических свойств. Установлено, что увеличение массовой влажности строительных материалов на 1 %приводит к повышению коэффициентов их теплопроводности на 4…5 %. Таким образом, чтобы обеспечить нормативный срок службы зданий и их проектные эксплуатационные свойства в пределах этого срока, необходимо прежде всего предупредить проникание избыточного количества влаги в материал конструктивных элементов.

Полносборные здания отличаются от кирпичных и других каменных зданий обычного типа тем, что конструкции стеновых панелей сборных домов выполнены из отдельных жёстких элементов, соединённых податливыми связями. При эксплуатации зданий основным действующим факторов, определяющим работу связей, становятся температурные колебания, так как нагрузки, действующие на конструкции, стабилизируются, а осадка основания постепенно прекращается.

Для обеспечения герметичности стыков, плотности наружных фактурных поверхностей ограждающих стен необходимо осуществлять планово–предупредительные мероприятия по герметизации сопряжений, а также ремонт стеновых панелей в сроки, предупреждающие потерю фактурными покрытиями эксплуатационных свойств.

Техническая эксплуатация каменных стен состоит из комплекса мероприятий по техническому их обслуживанию и ремонту, задачами которых является восстановление прочности и защитных свойств конструктивных элементов наружных и внутренних стен, а также ликвидация дефектов, обнаруженных осмотрами в процессе эксплуатации. При наружном осмотре определяют состояние эксплуатируемых стен, обращая особое внимание на:

— наличие и характер трещин в стенах и в местах сопряжений различных их конструктивных элементов;

— расслоение, разрушение и выветривание материала стен, перемычек карнизов, парапетов и других архитектурных элементов, отслоение наружного фактурного слоя;

— наличие сырых мест, потоков, высолов с появлением их причины.

Осмотром стен с внутренней стороны устанавливают состояние сопряжений внутренних и наружных стен, обращая внимание на наличие и характер трещин, сырых пятен и других дефектов.

Для снижения влажности помещений проверяют работу вентиляционных устройств и при необходимости осуществляют наладочно-регулировочные работы. Усилению работы вентиляционной системы с естественным побуждением способствует повышение температуры внутреннего воздуха, для чего увеличивают площадь нагревательных приборов в помещении с недостаточной вентиляцией.

Увлажнённые конструкции высушивают конвективными или радиационными нагревательными приборами. В некоторых случаях, когда применение указанных приборов не даёт эффекта, используют электроосмотические установки.

В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется устраивать на поверхности наружных стен со стороны помещений рулонную пароизоляцию (гидростеклоизол, изол и др.) с последующей цементной штукатуркой, маслянной окраской или облицовкой плиткой. Этот метод защиты стен от увлажнения применяют в том случае, если обычная штукатурка или облицовка не обеспечивает достаточную их пароизоляцию.

На обнаруженные в стенах или их сопряжениях трещины необходимо поставить маяки, установить постоянное наблюдение за их состоянием с регистрацией данных наблюдения в специальном журнале, вызвать специализированную организацию для обследования деформирующихся конструкций и выдачи рекомендаций по устранению причин деформаций. За маяками ведут наблюдения до начала производства работ по устранению причин деформаций или до момента стабилизации трещин. Стабилизировавшиеся трещины, а также трещины, появившиеся в результате температурных деформаций, следует тщательно заделать, а затем восстановить эксплуатационные свойства ремонтируемых участков (прочность, водонепроницаемость).

При эксплуатации каменных стен запрещается:

— пробивать новые оконные и дверные проёмы без утверждённого проекта на такие работы;

— сушить бельё в комнатах и местах общего пользования;

— пользоваться газом для дополнительного обогрева помещений;

— устанавливать крепления на внешних поверхностях наружных стен без специального проекта на такие работы и дополнительной гидроизоляции мест заделки креплений.

При эксплуатации полносборных зданий следует проверять:

— состояние горизонтальных и вертикальных стыков элементов стен;

— надёжность и состояние мест сопряжения внутренних стен с наружными, состояние сопряжения стен с перекрытиями, балконами, а также элементами лестничных клеток;

— плотность сопряжений оконных и дверных заполнений со

— состояние наружного фактурного слоя элементов ограждения;

— состояние покрытия выступающих частей зданий и подоконных сливов.

В первые два года эксплуатации полносборных жилых зданий, имеющих повышенную влажность стеновых ограждений, необходимы усиленное отопление и проветривание помещений.

Источник

Технологии реконструкции стен зданий

Стены зданий являются и ограждающей конструкцией, т.е. должны не только обладать необходимой несущей способностью, но также обеспечивать температурный режим в здании, нормируемый уровень паро-, воздухо-, звуконепроницаемости и т.д. Методы усиления различных элементов каменных стен в зависимости от их технического состояния относят к трем различным случаям.

1. Несущая способность кладки по расчету (с учетом имеющихся ослаблений и возможного увеличения нагрузки) достаточна. Общее состояние конструкций удовлетворительное. Достаточно заделать цементным раствором имеющиеся трещины.

2. Несущая способность кладки достаточна и усиления не требуется, но ослабление кладки превышает 1/3 первоначального сечения, наблюдается расслоение кладки и значительное количество трещин. Необходима местная перекладка участка стены (с трещинами) и заделка цементным раствором мелких трещин.

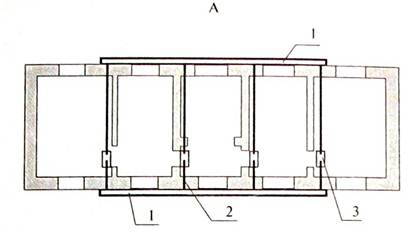

3. Несущая способность кладки по расчету не достаточна. Необходима постановка обойм, корсетов, рубашек или перекладка. Решение выбирается в зависимости от необходимой степени усиления, состояния конструкции, производственных возможностей и др. Железобетонные, армированные и металлические обоймы (корсеты) позволяют в 1,5-2 раза повысить несущую способность конструктивных элементов и могут быть рекомендованы в качестве основного метода усиления кладки (рис 7)

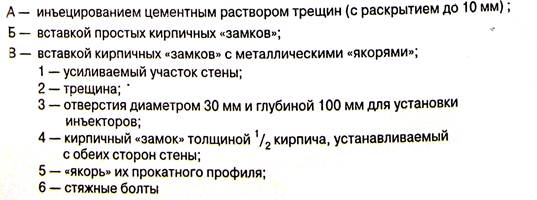

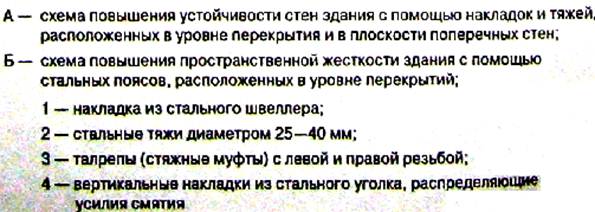

Повышение устойчивости стен, имеющих отклонение от вертикали, и скрепление разрывов кладки между внутренними и наружными стенами обеспечивается устройством местных стальных накладок из проката и тяжей, расположенных в плоскости перекрытия (рис 8, 9).

Таблица 3. Конструктивные мероприятия по устранению несоответствия стен эксплуатационным требованиям

| Характер несоответствия | Рекомендуемые конструктивные мероприятия |

| Несоответствие несущей способности стены фактической нагрузке или ее возможному увеличению | Устройство армированных растворных швов, железобетонных и армо-кирпичных поясов |

| Усиление столбов, простенков и участков стен обоймами (рубашками, корсетами), постановкой стяжек (хомутов, накладок и пр.) | |

| Заделка трещин, перекладка отдельных участков стен | |

| Неравномерная осадка оснований под фундаментами | Повышение пространственной жесткости здания устройством напряженных поясов |

| Недостаточный уровень теплозащиты | Дополнительное утепление участков швов, углов, мест примыканий конструктивных элементов или сплошное утепление стен |

| Высокий уровень инфильтрации холодного воздуха | Герметизация межпанельных швов, примыканий заполнений оконных и дверных проемов |

| Протечки вертикальных ограждающих конструкций | Гидроизоляция межпанельных швов, гидрофобизация наружной поверхности стен, герметизация оконных и дверных блоков, гидроизоляция балконов |

| Повышенная звукопроводимость | Дополнительная звукоизоляция стен, устройство дополнительного остекления или замена оконных заполнений |

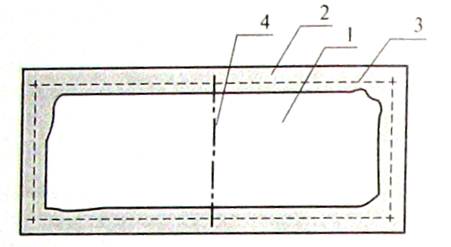

Рисунок 7 Принципиальная схема усиления простенка (столба, колонны)

1-существующее сечение конструктивного элемента;

2 – железобетонная обойма толщиной 60-100 мм;

3 – арматура обоймы (штриховая линия);

4 – стяжной болт (при отношении сторон сечения более 2,5)

Повышение пространственной жесткости здания путем устройства напряженных стальных поясов рекомендуется в качестве одного из возможных методов борьбы с трещинами в кладке при неравномерной осадке грунта под подошвами фундаментов. Пояса в уровне перекрытий получают предварительное натяжение с помощью муфт и обжимают всю коробку здания. Натяжение можно выполнить также талрепами – специальными муфтами с двойной (левой и правой) внутренней резьбой – при помощи динамометрического ключа. Диаметр поясов принимается, как правило, 25-40 мм. После установки и натяжения поясов заделывают повреждения в кладке, а значительно поврежденные участки перекладывают.

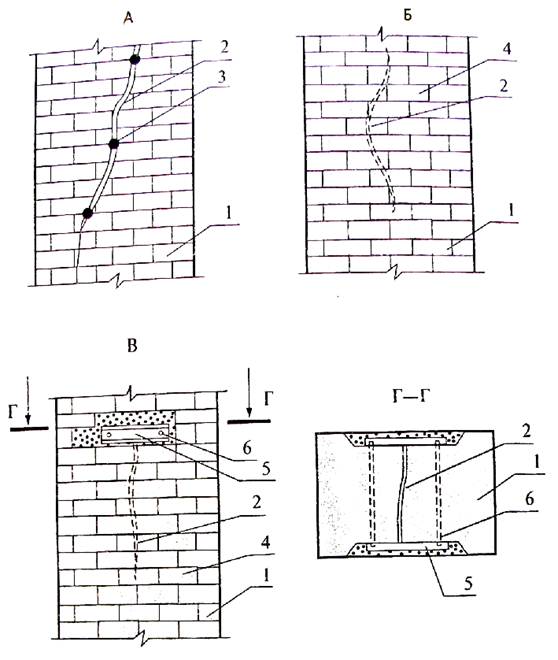

Рисунок 8. Заделка трещин в кирпичных стенах:

Рисунок 9. Укрепление стен здания:

Замену отдельных участков стен реконструируемого здания новой кладки выполняют путем перекладки при замене перекрытий и при замене участков стен с сохранением вышележащей кладки. Участки стен разбирают поярусно сверху вниз (после демонтажа или разгрузки перекрытий) , а новую кладку возводят снизу вверх. Для разгрузки деформированного участка кладки над ними укладывают разгрузочные балки с обеих сторон стены (с пробивкой и заделкой горизонтальных борозд). Разборку кладки производят отдельными участками длиной не более 1,5 м. Перекладку кирпичных стен следует выполнять преимущественно при положительной температуре. В отдельных случаях при кладке способом замораживания применяют холодный кирпич и подогретый раствор (до +10…20 0С) с добавкой поташа.

Ремонт стен крупнопанельных и крупноблочных зданий сводится, как правило, к устранению:

— продувания, промокания и промерзания вертикальных и горизонтальных стыков панелей и блоков;

— продувания и промерзания по периметру оконных и дверных блоков;

— коррозии закладных деталей;

— деформации стен зданий, построенных на просадочных грунтах;

— разрушений фактурного и теплоизоляционного слоев в панелях, сквозных и поверхностных трещин в панелях, и блоках.

В крупнопанельных зданиях температурные деформации концентрируются в стыках панелей и в зависимости от размеров панели достигают 1,5-3 мм. Наличие жестких связей делает панельные здания весьма чувствительными к неравномерным осадкам. Ликвидация трещин в панелях – очень сложная задача. Мелкие трещины (раскрытием до 0,2 мм) перетираются цементным раствором на мелком песке и заделываются с последующей покраской. Трещины шириной до 1 мм обязательно расшиваются и заделываются известково-цементным раствором с последующей покраской. При более крупных трещинах необходимо конструктивное усиление и повышение пространственной жесткости здания в целом. После завершения этих работ возможна облицовка всего фасада: кирпичом, штукатуркой по сетке «на относе», плиткой или листовыми материалами. При локальных разрушениях стеновых панелей или недостаточном защитном слое арматуры края окола выравнивают и поврежденный участок заделывают раствором. Опыт показывает, что материалы, герметизирующие стыки, оказываются менее стойкими и долговечными по сравнению с самими панелями. А при наличии трещины 0,5 мм вода попадает внутрь стыка в силу действия сил капиллярного всасывания. При трещинах более 4 мм вода просто затекает в стык. Работу по герметизации стыков панелей тиоколовыми мастиками выполняют с люлек или монтажных вышек (при незначительных масштабах работ). Стыки предварительно расчищают с помощью электро-, пневмомолотков или вручную, удаляя специальным крючком оставшиеся в швах куски раствора и зачищая поверхности металлической щеткой, поверхности просушивают. В расчищенный стык заводят в обжатом состоянии пористые прокладки (пороизол, гернит и др.), перед чем кромки стыка предварительно промазывают мастикой и клеем. Затем на поверхность стыков с помощью технического шприца наносят герметики и разравнивают шпателем.

Выветрившийся или разрушившийся слой панели расчищают и последовательно оштукатуривают новыми растворами таких же составов, как и панели, на такую же толщину. Постоянную сырость в углах помещений эксплуатируемого крупнопанельного здания устраняют размещением в этой зоне дополнительных стояков системы центрального отопления или скруглением внутренней поверхности угла раствором, близким по составу к материалу стены.

При ремонте деревянных стен наиболее часто требуется:

— восстановление цоколя, замена нижних венцов и отдельных участков стен (под окнами, в простенках);

— вывешивание и выравнивание здания при просадках;

— устройство вновь или заделка проемов в деревянных стенах.

При ремонте цоколя деревянная забирка часто заменяется кирпичной. При замене подгнивших бревен и брусьев вышележащие венцы вывешивают с помощью домкратов, а при замене верхнего венца – стропила и чердачного перекрытия. Сгнившие бревна удаляют и заменяют новыми. Венцы заменяют отдельными участками, не превышающими по длине 3-4 м. На поверхность фундамента укладывают трехслойный рубероидный ковер на горячем битуме, а нижнюю поверхность первого венца антисептируют и обрабатывают битумом. Как вариант возможна замена сгнивших нижних венцов кирпичной кладкой, при этом уделяется особое внимание устройству гидроизоляции (между фундаментом и новой кладкой, между новой кладкой и сохраняемыми венцами).

Для укрепления выпучившихся деревянных стен через 2-2,5 м устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, которые стягивают болтами.

Восстановление утеплителя в деревянных стенах каркасного и щитового типа желательно производить тем же материалом, который был установлен ранее, или плитами, плотно примыкающими к существующей конструкции.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник