Методы организации ремонтов и технического обслуживания оборудования

В практике работы предприятий чаще всего применяются три метода

1.Ремонт по потребности, т. е. по мере остановки станка. Это может вызвать срыв выполнения планового задания, брак продукции и т. д. Увеличиваются время и затраты на ремонт оборудования в связи с износом сопряженных деталей. При этом методе работу ремонтно-механического цеха невозможно планировать.

2. Метод по дефектным ведомостям, выполняется осмотр оборудования

и составляется дефектная ведомость, в которой отражается, что и когда надо ремонтировать. Заранее служба главного механика здесь также не может планировать ремонтные работы.

3. Третий метод организации ремонтного хозяйства базируется на системах планово-предупредительного ремонта (ППР) и технического обслуживания и ремонта (ТОР). Они представляют собой совокупность организационно-технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, по заранее составленному плану. В основе этих систем лежат принципы плановости и профилактики. Цель этого метода — предупредить остановку оборудования из-за возможных отказов и аварий. Эти системы включают в себя:

1) уход за оборудованием основными рабочими в начале и в конце смены, что повышает их ответственность за состояние оборудования. Кроме того, за состоянием оборудования повседневно наблюдают дежурные слесари, электрики, смазчики, устраняющие возникшие мелкие неисправности;

2) техническое обслуживание, включающее комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования: осмотры выполняются дежурными слесарями 1-2 раза в месяц, промывки, проверки на точность, последние производятся наладчиком или слесарем совместно с представителем отдела технического контроля;

3) ремонты. Система ППР включает три вида ремонта: малый (М), средний (С) и капитальный (К). В основном она применяется для устаревшего оборудования. Для нового, дорогостоящего оборудования рекомендуется система ТОР, включающая два вида ремонта: текущий (Т) и капитальный (К). Основной же упор в ней сделан на техническое обслуживание оборудования.

Текущий и малый ремонты — это минимальные по объему ремонты, при которых заменяются и восстанавливаются отдельные части (детали, узлы) оборудования, выполняется регулировка его механизмов. Проводятся они на месте и в процессе эксплуатации оборудования в нерабочее время. Цель таких ремонтов — обеспечить работоспособность оборудования до очередного планового ремонта.

При среднем ремонте производится частичная разборка агрегата изношенных деталей и узлов. По своему объему он занимает промежуточное положение между малым и капитальным ремонтами. При системе ТОР он не производится.

Капитальный ремонт — это наибольший по объему и сложности вид ремонта. При нем полностью разбирается оборудование, заменяются все изношенные детали и узлы, производится регулировка механизмов для восстановления полного или близко к полному ресурса. Обычно он сопровождается модернизацией оборудования.

Под модернизацией оборудованияпонимается внесение в конструкцию машин изменений с целью частичной ликвидации последствий морального износа. Типовые проекты модернизации оборудования разрабатываются в централизованном порядке предприятиями, изготавливающими данное оборудование. Проекты частичной модернизации могут разрабатываться силами машиностроительных предприятий, эксплуатирующих соответствующее оборудование.

Выбор формы обновления оборудования производится путем составления капитальных вложений, себестоимости продукции и производительности оборудования по вариантам: капитальный ремонт, модернизация, новое оборудование.

Очевидно, что если затраты на капитальный ремонт Кр меньше затрат на новое оборудование Kн, себестоимость производства продукции на станке после капитального ремонта Ср ниже, чем себестоимость ее изготовления на новом оборудовании Сн, а производительность отремонтированного станка Пр больше производительности нового Пн; то капитальный ремонт экономически целесообразен.

Однако на практике производительность оборудования после капитального ремонта ниже, а себестоимость продукции выше, чем у нового, поэтому необходимо рассчитать потери на эксплуатационные расходы Эп за период Т работы оборудования — от окончания ремонта до начала следующего ремонта по формуле

Эти потери на эксплуатационных расходах сопоставляются с экономией на капитальных затратах. Капитальный ремонт эффективен, если экономия на капитальных затратах больше потерь на эксплуатационных расходах, т. е. экономическая целесообразность капитального ремонта выражается в виде неравенства

Кн — Кр > (Сн — Ср )* Т*Пр.

Модернизация оборудования целесообразна в том случае, если потери

на эксплуатационных расходах за период службы модернизированного

оборудования, вызванные более высокой себестоимостью изготовления

продукции по сравнению с себестоимостью ее изготовления

на новом оборудовании (правая часть неравенства), меньше разницы

между затратами на новое оборудование и модернизацию старого (левая

часть неравенства), т. е.

Кн — Км > (Сн — См )* Т*Пм ,

где Пм — производительность модернизированного оборудования.

Источник

Основные методы, формы и способы организации технического обслуживания и ремонта производственного оборудования

Организация ремонтного хозяйства предприятия, как правило, базируется на системах планово-предупредительного ремонта (ППР) и технического обслуживания и ремонта (ТОР). Однако иногда применяются и другие виды ремонтов, называемые внеплановыми: ремонт по потребности и метод ремонта по дефектным ведомостям.

1. Ремонт по потребности выполняется в связи с остановкой станка и другого производственного оборудования. Использование данного метода может вызвать срыв выполнения планового задания, брак продукции и т.д. Увеличиваются время и затраты на ремонт технологического оборудования в связи с износом сопряженных деталей. При применении этого метода невозможно планировать работу ремонтно-механического цеха (РМЦ) предприятия.

2. Метод ремонта по дефектным ведомостям. Выполняется осмотр производственного оборудования и составляется дефектная ведомость, в которой отражается, что и когда надо ремонтировать. При использовании этого метода служба главного механика также заранее не может планировать ремонтные работы.

3. Третий метод организации ремонтного хозяйства базируется на системах технического обслуживания и ремонта (ТОР) и планово-предупредительного ремонта (ППР). Они представляют собой совокупность организационно-технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту производственного оборудования по заранее составленному плану. В основе этих систем лежат принципы плановости и профилактики.

При системах ТОР и ППР объемы и содержание работ по техническому обслуживанию и ремонту планируются и строго соблюдаются независимо от фактического состояния производственного оборудования. Эти системы базируются на заранее установленных нормативах.

Цель этого метода — предупредить остановку производственного оборудования из-за его возможных отказов и аварий.

Системы ТОР включают в себя:

1) уход за производственным оборудованием основными рабочими в начале и в конце смены, что повышает их ответственность. За состоянием производственного оборудования ежедневно наблюдают дежурные слесари, электрики и смазчики, которые устраняют возникшие мелкие неисправности;

2) техническое обслуживание, включающее комплекс технологических операций по поддержанию работоспособности производственного оборудования: осмотры (выполняются дежурными слесарями 1-2 раза в месяц), промывки и проверки на точность. Последние производятся наладчиком или слесарем совместно с представителем отдела технического контроля;

3) два вида ремонта: текущий (7) и капитальный (К).

Система ТОР рекомендуется для нового, дорогостоящего оборудования. В ней основной упор сделан на техническое обслуживание оборудования.

Система ППР включает следующие виды работ: -межремонтное обслуживание (наблюдение за выполнением правил эксплуатации производственного оборудования, своевременное регулирование его механизмов и устранение мелких неисправностей);

-периодические профилактические операции (промывка, смена масла, проверка на точность, устранение отклонений от нормальных параметров);

-плановые ремонты трех видов/ текущий (Т), средний (С) и капитальный (К). В основном они применяется для устаревшего производственного оборудования.

Текущие (малые) ремонты — это минимальные по объему работ ремонты, при которых заменяются и восстанавливаются отдельные части (детали, узлы) производственного оборудования, выполняется регулировка его механизмов. Такие ремонты проводятся на рабочем месте в процессе эксплуатации производственного оборудования в нерабочее время. Их цель — обеспечить работоспособность производственного оборудования до очередного планового ремонта.

При среднем ремонте производится частичная разборка агрегата, его изношенных деталей и узлов. По своему объему он занимает промежуточное положение между текущим и капитальным ремонтами. При системе ТОР он не производится.

При капитальном ремонте весь комплекс работ охватывает: снятие производственного оборудования с фундамента, замену его изношенных деталей и узлов, восстановление базовых деталей, а также сборку, выверку, регулировку и их испытание под нагрузкой.

Различают три формы организации ремонта: централизованную, децентрализованную и смешанную.

При централизованной форме все виды ремонта проводятся силами ремонтно-механического цеха предприятия.

При децентрализованной форме весь комплекс ремонтных работ осуществляется силами ремонтных бригад, возглавляемых механиком цеха.

При смешанной форме наиболее сложные и трудоемкие работы, такие, как капитальный ремонт, модернизация оборудования и др., производятся силами ремонтно-механического цеха, а техническое обслуживание, текущий и средний ремонты — цеховыми ремонтными бригадами.

При агрегатном способе ремонта отдельные сборочные единицы (узлы и агрегаты) заменяются запасными (из оборотного фонда), заранее

отремонтированными или новыми. Таким способом ремонтируют производственное оборудование одной модели (назначения).

При последовательно-агрегатном способе ремонта конструктивно-обособленные сборочные единицы (редукторы, коробки скоростей, электродвигатели и т.д.) ремонтируются (заменяются) последовательно на одной единице оборудования во время перерывов в его работе (в нерабочие смены). Этот способ применяется для ремонта конвейерного оборудования в литейном и кузнечном цехах, автоматов, агрегатных станков и т.д.

Внедрение указанных выше способов ремонта является важным условием выполнения ремонтных работ без остановки производства.

Источник

Методы ремонта

Под методами ремонта понимают совокупность технических и организационных правил выполнения операции ремонта оборудования. Использование различных методов ремонта обусловлено следующими факторами: количественным составом и разнотипностью оборудования на предприятиях, его конструктивными особенностями, ремонтопригодностью, производственными условиями проведения ремонтов, производственной программой ремонтных предприятий ремонтных предприятий и т.д. в связи с этим ремонт оборудования может проводиться следующими организационно-технологическими методами: обезличенным, необезличенным, агрегатным и поточным.

При обезличенном методе ремонта снимаемые с машин сборочные единицы и детали при необходимости заменяют новыми или отремонтированными, полученными со склада.

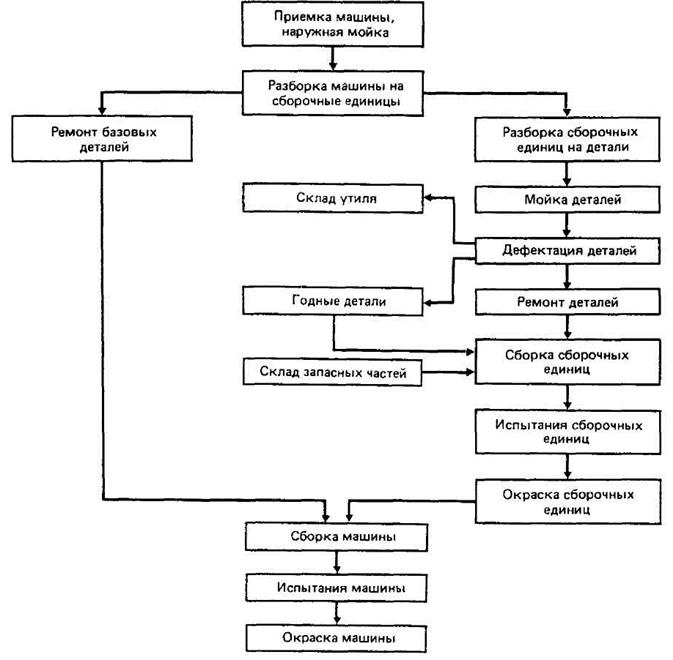

При необезличенном (индивидуальном) методе в ремонт ставится полнокомплектная машина. Снимаемые с нее сборочные единицы и детали после ремонта устанавливают на ту же машину. В результате этого сборочные единицы и детали не обезличиваются и тем самым более полно используется их ресурс. На рис. 13.2 приведена схема технологического процесса ремонта машин необезличенным методом. Общую продолжительность ремонта этим методом определяют продолжительностью разборочно-сборочных операций и операций по ремонту и изготовлению необходимых деталей. Метод применяют на предприятиях с небольшим числом машин различных типов. Недостаток необезличенного метода ремонта – большая продолжительность простоя машин в ремонте.

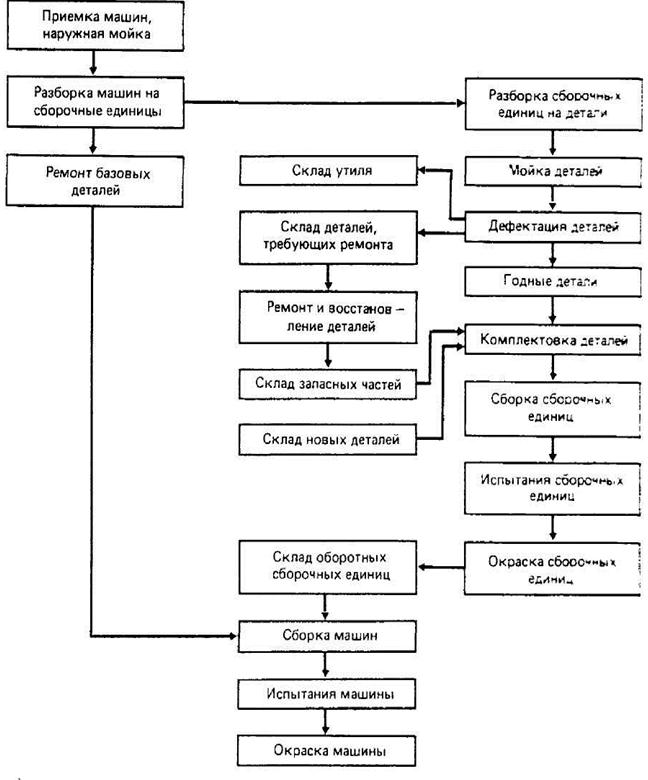

Сущность агрегатного (сменно-узлового) ремонта заключена в том, что ремонтное предприятие, имея определенный оборотный фонд обезличенных сборочных единиц и агрегатов, разбирает ремонтируемую машину на отдельные агрегаты (сборочные единицы), выполняет ремонт базисных деталей и производит сборку машины из сборочных единиц и агрегатов оборотного фонда (рис. 13.3). Снятые с машины сборочные единицы и агрегаты ремонтируют, а затем направляют на склад ремонтной базы. Разделение по времени и месту выполнения разборочно-сборочных работ, а также работ по ремонту и изготовлению деталей между специализированными бригадами позволяет повысить их качество, снизить стоимость и сократить сроки ремонта. Таким образом, в этом случае продолжительность ремонта машин определяется длительностью разборочно-сборочных операций и не зависит от продолжительности восстановления и изготовления деталей.

Рис. 13.2. Схема технологического процесса ремонта машин необезличенным методом

Сменно-узловой метод ремонта возможен только при полной взаимозаменяемости сборочных единиц, агрегатов, а также наличии оборотного фонда. Его целесообразно проводить при ремонте однотипных машин.

Величину оборотного фонда рассчитывают, исходя из обслуживаемого парка машин, периодичности замены сборочных единиц, агрегатов, а также времени, затрачиваемого на их ремонт и транспортирование. Чем меньше времени отводится на проведение ремонтов, тем больше новых или отремонтированных сборочных единиц и агрегатов должно быть в оборотном фонде. Обеспечивая все категории ремонта машин, оборотный фонд вместе с тем должен быть минимальным.

Рис. 13.3. Схема технологического процесса ремонта машин сменно-узловым методом

При сменно-узловом методе ремонта целесообразно использовать комплекты сборочных единиц. ковши в сборе с днищем и коромыслом, рукояти, роторы в сборе с ковшами, стрелы в сборе с блоками и механизмом напора, двигатели, редукторы, генераторы.

Метод ремонта со сменно-узловой заменой изношенных частей. Сущность метода заключается в том, что в течение ремонтного цикла в сокращенные плановые остановки машин заменяют все основные сборочные единицы. Это позволяет сократить до минимума продолжительность капитальных ремонтов, а в ряде случаев и совсем их исключить. Внедрению такого метода ремонта должна предшествовать разработка обоснованных ремонтных циклов для машин, установление размера оборотного фонда запасных частей, определение номенклатуры и количества ремонтных и транспортных средств.

При поточном методе ремонта весь технологический процесс восстановления деталей и сборочных единиц, агрегатов и машин осуществляют на-поточных линиях. Сборочные единицы и агрегаты собираются из восстановленных или изготовленных деталей. Сборку машин осуществляют из готовых (собранных) обкатанных и испытанных сборочных единиц и агрегатов. Линии ремонта, сборки и обкатки сборочных единиц и агрегатов размещают в технологической последовательности возле линий общей сборки машины. Поточный метод ремонта характеризуется непрерывностью технологического процесса, обеспечивающего ритмичность производства, что достигается: расчленением технологического процесса ремонта на равные или кратные по трудоемкости и продолжительности операции; закреплением операций за рабочими местами; одновременным выполнением операции на рабочих местах; передачей с минимальными перерывами ремонтируемых объектов с одного рабочего места на другое. Этот метод ремонта обеспечивает высокую производительность работы ремонтного предприятия, широкую специализацию оборудования и производственных рабочих, механизацию и автоматизацию процесса ремонта машин, благодаря чему продолжительность простоя машин в ремонте и его стоимость сокращаются. Метод целесообразно применять на ремонтных предприятиях, где ежегодно ремонтируют большое число однотипных машин.

Поточно-узловой метод ремонта отличается от поточного тем, что на общей линии осуществляют сборку объектов только из готовых отремонтированных и обкатанных сборочных единиц и агрегатов, полученных с других заводов.

Индивидуальный метод ремонта в большинстве случаев осуществляется комплексными бригадами, а сменно-узловой и поточный – специализированными.

В комплексных бригадах отсутствует узкая специализация рабочих по выполнению определенных ремонтных операций, поэтому возникает необходимость в рабочих высокой квалификации, имеющих несколько специальностей.

Источник