- История одного объекта: Михайловский театр

- История театрального зодчества в России

- Михайловский – театр, которого в планах не было

- Михайловский театр – вся красота внутри

- Вынужденная перестройка

- Михайловский театр – часть истории музыкального Петербурга

- Михайловский театр: схема зала, недавние изменения, лучшие места

- Исторические сведения

- Описание интерьера

- Схема зала

- Новая схема зала

- Лучшие места

- Неудачные места

История одного объекта: Михайловский театр

История театрального зодчества в России

Театральное искусство стало развиваться в России позднее, чем в странах Западной Европы, и соответственно, строительство театральных сооружений тоже началось позднее на несколько сот лет. Первый придворный театр Москвы появился в 1672 году, а первый публичный – здание «театральной хоромины» – возвели на Красной площади через 50 лет, в 1702 году.

Первые общественные театры Москвы и Петербурга были одноэтажными деревянными строениями. Только со строительством первого Каменного публичного театра в Северной столице (1775-1783гг.) русское театральное зодчество выходит на европейский уровень.

Позднее театры – это парадные, монументальные сооружения, которые строились на открытых площадях, и давали этим площадям свои имена. Пример тому, Большой Каменный театр в Северной столице, Большой театр в Москве.

Большой Каменный театр в Петербурге

В начале 19 века архитектура театров меняется. Городская застройка уплотняется, открытых городских площадей становится меньше. К тому же происходит эволюция театральных жанров — появляется реалистическая драма, с одной стороны, и оперетта – с другой. С отходом театрального искусства от патетики и монументальности (классической драмы, комедии и оперы) театр перестает быть «храмом искусств». Он превращается в «нарядное сооружение» с измельченными формами, характерными для городской архитектуры. При этом назначение здание подчёркивается не обобщенными скульптурными символами – как например фигуры Миневры или муз, — укрощающими театры в период классицизма. Театр «прочитывается» при помощи конкретных скульптурных средств: бюсты драматургов на фасаде театра Апраксина (ныне БДТ им. Г.А, Товстоногова), музыкальные атрибуты на фасадах Консерватории, маски лошадей на цирке Чинизелли.

С изменением облика театрального здания одновременно совершенствуется техника сцены, усложняется ее механизация, трансформируется структура зрительного зала, вызванная новыми условиями его эксплуатации.

Постепенно уходит на второй план ранговый тип театра и заменяется более демократичной формой амфитеатров различного типа.

Михайловский – театр, которого в планах не было

Первоначально на участке, ограниченном Михайловской площадью, Инженерной улицей и Екатерининским каналом строительство театра не предполагалось. Застройка этого участка проектировалась архитектором Карлом Росси как единый архитектурный ансамбль, центральным сооружением которого стал Михайловский Дворец (ныне Государственный Русский музей).

Единый облик площади составляют здания Михайловского дворца и Михайловского театра, дом Голенищева-Кутузова, театр Музыкальной комедии, Российский этнографический музей, Большой зал Филармонии имени Д.Д. Шостаковича и отель «Европа».

Росси поставил перед собой грандиозную задачу: создать новый городской ансамбль в классическом стиле, спланировав площадь и две новые улицы, получившие название Инженерная и Михайловская. Зодчий также спроектировал все выходящие на площадь фасады зданий, хотя строились они впоследствии другими архитекторами. Коренная перепланировка обширной территории, до того лишь частично застроенной деревянными оранжереями и бытовыми постройками Третьего Летнего сада, позволила Росси связать новой Михайловской улицей площадь перед зданием Михайловского дворца с центральной магистралью города – Невским проспектом. В результате открылся вид на дворцовый фасад с изящным восьмиколонным портиком коринфского ордера.

Архитектор вел проект крайне тщательно, прорабатывая в эскизах все детали, от чугунной решетки и планировки парка до рисунка на паркете в залах дворца. Расположенную перед ним площадь, по замыслу зодчего, окружали трехэтажные жилые дома, решенные, как и дворец, в коринфском ордере. Первые этажи зданий представляли собой сквозные галереи – аркады, за которыми размещались магазины. Композиция сооружений строилась на ритме и оформлении оконных проемов, балконы подчеркивали входы.

Михайловский театр – вся красота внутри

12 июля 1831 года Николай I подписал указ о строительстве нового Малого театра. Проект был поручен архитектору Александру Брюллову, который работал в стиле позднего классицизма. В соответствии с утвержденной застройкой площади зданию театра придается облик жилого дома. Это категорически отличает его от собратьев по театральному искусству. На официальном сайте Михайловского театра читаем: «Брюллов создал волшебную шкатулку: о том, что за скромным фасадом скрывается театр, можно догадаться лишь по крыше, где за куполом над зрительным залом видна высокая коробка сцены. Весь блеск императорского театра заключен внутри: серебро и бархат, зеркала и хрусталь, живопись и лепнина».

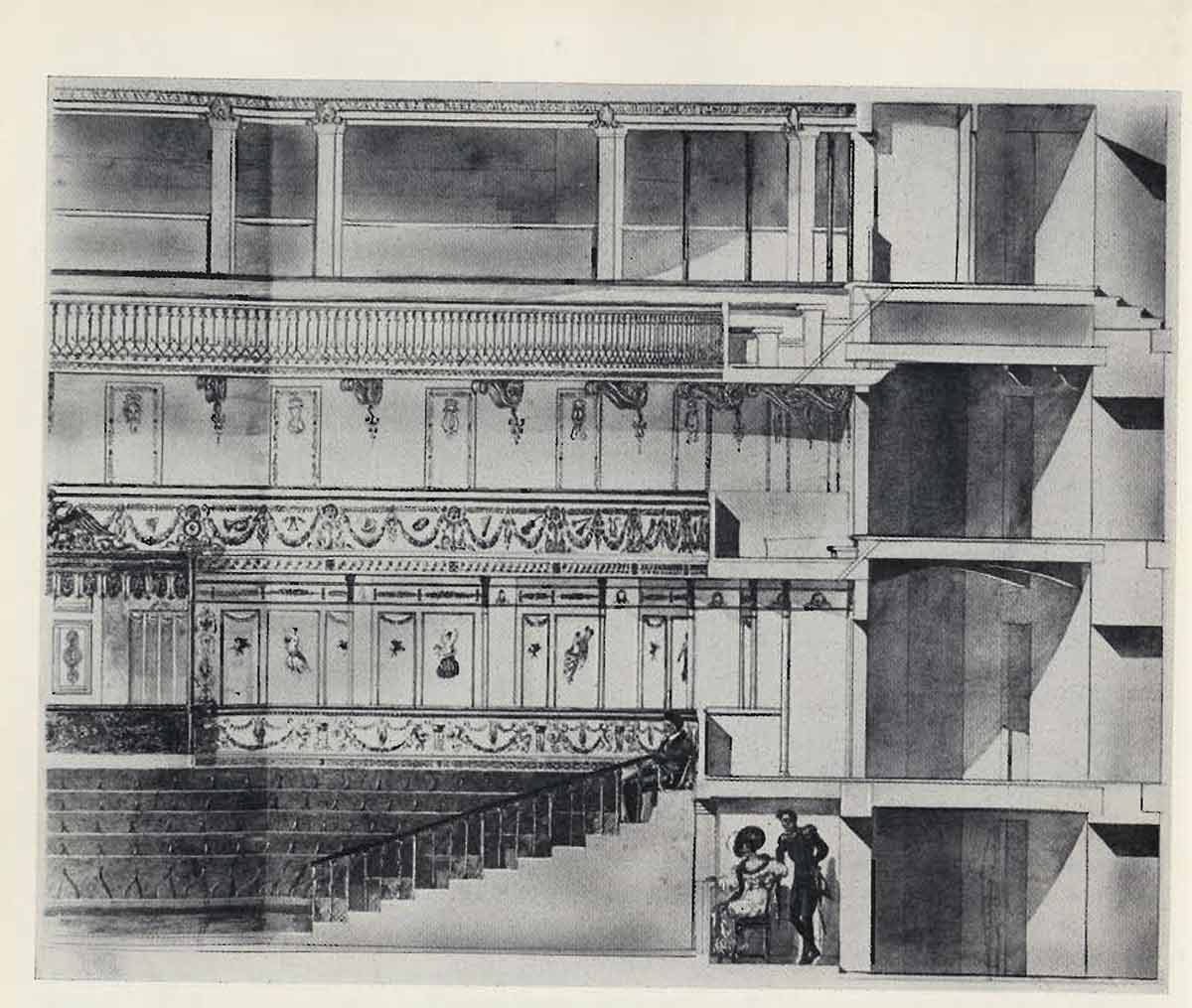

Но и с внутренним наполнением этой театральной «шкатулки» Брюллову пришлось нелегко. Малоудобные для театра габариты участка – ширина 38 м и длина 108 м – вызывали значительные трудности при решении планировки театральных помещений, ограничивая размеры зала и сцены, создавая излишние площади в сценической части. В следующем варианте проекта длина участка и самого здания уменьшается до 68 метров, что очевидно, было вызвано экономическими соображениями. Это повлекло за собой сокращение состава и площадей вспомогательных помещений зрительского и сценического комплексов. Зодчий вынужден был отказаться от «зала для писания декораций», обращенного в сторону Екатерининского канала, а также от большого фойе и обширного входного вестибюля под ним, парадные лестницы были заменены более скромными.

Михайловский театр. Фрагмент разреза зрительного зала. Разрез по главной лестнице. План первого яруса. Архитектор А.П. Брюллов.

Брюллов настойчиво ищет и оптимальное размещение зрительских мест. В этом ему помогло детальное изучение западноевропейских театров во время пребывания за границей. Отказавшись от колонн, на которые опирались ярусы, архитектор заменяет их тонкими стойками в первом ярусе и кронштейнами в третьем.

Ложи и кресла амфитеатра сначала были малинового и зеленого цвета. Но в окончательном варианте от зеленого цвета Брюллов отказался, дополнив малиновый позолоченными деталями. Полихромные орнаменты плафона, барьеров и стен воспроизводят мотивы помпейских росписей. Украшением фойе служили скульптуры, установленные у входов с двух симметрично расположенных лестниц, ведущих из вестибюля. Через три арочных проема посетители проходили в зрительный зал, рассчитанный на 900 человек.

В сентябре 1833 года строительство было закончено, 8 ноября состоялось торжественное открытие театра, который в честь брата Николая I был назван Михайловским.

Михайловский театр, наряду с Мариинским и Александринским, управлялся общей дирекцией императорских театров и использовался как дополнительная сцена. У театра не было постоянной труппы и определенного репертуара. В помещении театра выступала труппа Александринского театра, гастролировали постоянно французские и иногда немецкие артисты (в частности, Ф. Л. Гаазе). Когда играли французы, театр называли «театр Мишель», а когда немецкая труппа – «Михель театр».

«Войдемте в Михайловский театр, как здесь светло, как благоуханно, как всё здесь дышит искусством», — писали в «Литературной газете» 16 мая 1843 года.

Рядом с театром расположен дом (площадь Искусств, д. 3), также созданный по проекту Росси. Первым его хозяином был граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов. Человек неоднозначный, причастный к убийству императора Павла I, храбрый воин, сражавшийся с Наполеоном, и царский чиновник, в ранге генерал-губернатора Санкт-Петербурга, участвовавший в комиссии по расследованию заговора декабристов.

Вынужденная перестройка

Михайловский театр – часть истории музыкального Петербурга

После реконструкции 1859 года в здании театра на многие десятилетия вплоть до революционных лет обосновалась французская драматическая труппа. Газеты с гордостью писали, что «нигде нет такого замечательного состава, ни в Берлине, ни в Вене, ни даже в Париже, наша французская труппа, без сомнения, — лучшая в Европе». Французские оперетты ставились часто, но оперные спектакли шли редко и устраивались в основном силами Императорской русской оперы (Мариинского театра).

Среди выступавших в разные годы на сцене Михайловского театра можно отметить оркестр под управлением Иоганна Штрауса, Люсьена Гитри, Матильду Кшесинскую, Федора Шаляпина, труппу Сары Бернар.

После революции иностранные актеры были вынуждены покинуть страну, и для Михайловского театра впервые остро встал вопрос формирования собственной труппы.

В 1920 году театру, как и всем бывшим «императорским», было присвоено звание академического. Труппу возглавлял С. А. Самосуд, чьё творчество принесло театру славу «лаборатории советской оперы». По меньшей мере, три мировые премьеры, в разные годы осуществлённые С. А. Самосудом, вписали Михайловский театр в историю мирового оперного искусства: «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича и «Война и Мир» С. С. Прокофьева.

Со временем все большую роль в театре стали играть не театральные режиссеры, а известные дирижеры: Борис Хайкин, Кирилл Кондрашин, Эдуард Грикуров, Юрий Темирканов, Курт Зандерлинг.

В 1989 году театру было присвоено имя Модеста Петровича Мусоргского, а на сцене главенствующую роль заняла русская классика: «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Бородина.

С 2007 года историческое название — Михайловский театр — возвращается на первый план и в официальном наименовании добавляется к существовавшему с 1991 года: Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского — Михайловский театр.

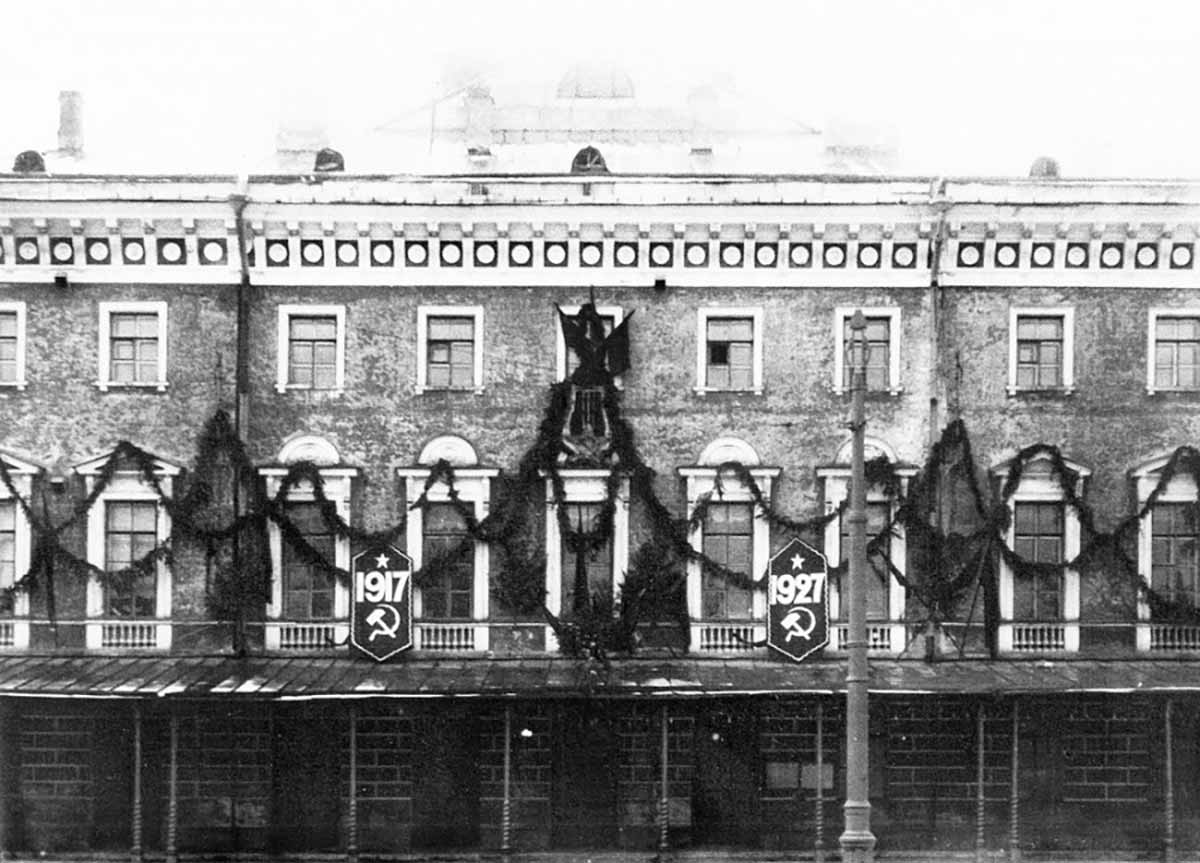

С 2016 г. по декабрь 2017 гг., специалисты нашей компании «АйБи Девелопмент» выполняли функции Строительного Контроля в ходе ремонта и реставрации лицевых, дворовых фасадов и кровли обоих зданий объекта «Михайловский Театр».

Источник

Михайловский театр: схема зала, недавние изменения, лучшие места

Михайловский театр оперы и балета в Санкт-Петербурге занимает видное место среди музыкальных театров России. Расположен он в самом «сердце» города, по адресу: площадь Искусств, д. 1. В статье мы рассмотрим схему зала Михайловского театра (СПб), узнаем, какие изменения произошли после недавней реконструкции и на каких местах, по мнению зрителей, лучше всего видно представление. Сейчас напомним читателю вкратце историю театра и рассмотрим его внутреннее убранство.

Исторические сведения

Открылся театр по Указу императора Николая I в помещении бывшей резиденции сына Павла I князя Михаила. С тех пор его и называют Михайловским. Построено здание на площади, созданной великим архитектором К. Росси, так что Александру Брюллову пришлось постараться, чтобы проект здания театра соответствовал общему ансамблю. Ему это удалось в полной мере, так что театр органично смотрится с рядом стоящими домами. Снаружи очень скромное и ничем не примечательное здание восхищает посетителей внутренней роскошью.

Первое представление увидел Петербург в далеком 1833 году. Сперва его хотели сделать императорским, чтобы представления смотрели только члены великой семьи и приближенных гостей, но он настолько полюбился всем дворянам, что сюда стали съезжаться со всего Петербурга для светских встреч.

С тех пор популярность данной площадки не стихает. На этих подмостках выступали знаменитый Иоганн Штраус и Федор Шаляпин, великолепные дирижеры Самуил Самосуд и Эдуард Грикуров, режиссер Всеволод Мейерхольд и хореографы Олег Виноградов и Федор Лопухов. Сейчас главным балетмейстером театра является приглашенная звезда из Испании Начо Дуато.

Описание интерьера

Михайловский театр (схему зала рассмотрим ниже) имеет не самый большой зал для представлений. Он способен вместить всего 890 любителей оперы и балета. Оформлен он в светлых тонах стен и лож, в сочетании с красным бархатом стульев, занавесей и драпировок «царской ложи», расположенной по центру зала напротив сцены.

В 1859 году в интерьер помещения были внесены значительные изменения: расширен зрительный зал, ложи бенуара и бельэтажа покрыли богатой лепниной с фигурами кариатид, установили красивые плафоны. Портал над авансценой также украшают данные скульптуры. Занимался реконструкцией А. Кавос.

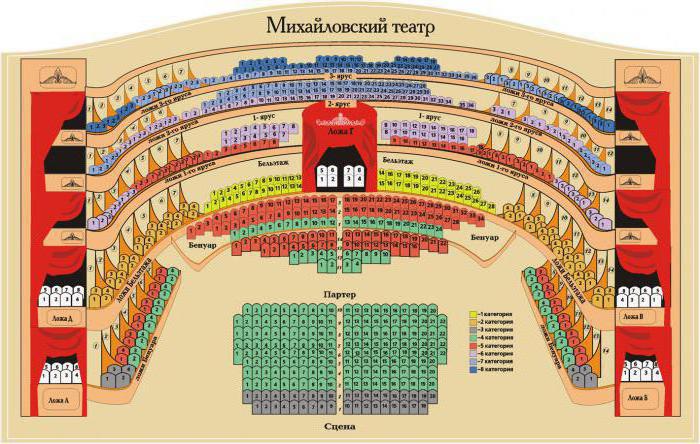

Схема зала

Михайловский театр имеет обычное расположение кресел в зале, свойственное большинству оперных театров мира. Снизу напротив оркестровой ямы размещаются стулья партера. Некоторые театралы не очень довольны расположением этих кресел, так как пологий подъем пола в партере очень незначительный. Сиденья находятся почти на одном уровне. Первые десять рядов располагаются ровно. С 11-го по 14-й ряды партера имеют закругленную форму.

Остальные кресла — в ложах. Первый их ряд – бенуар – находится на уровне партера. Это самый первый этаж лож. Кресла стоят в два ряда, по четыре в каждой. На схеме зала Михайловского театра видно, что слева и справа находятся по 7 лож бенуара. По центру расположены места полукругом в три ряда.

С двух сторон от сцены помещаются ложи А и Б. Там могут находиться 8 человек: четыре спереди и четыре во втором ряду. Зрители там сидят почти над сценой и спектакль смотрят как бы сверху.

Следующий этаж занимают ложи бельэтажа. Размещаются зрители аналогично, по четыре человека в каждой. Два кресла спереди, возле перил и два сзади. В центре два ряда стульев слева и справа примыкают к центральной «царской» ложе. Она красиво украшена драпировками и к тому же самая удобная для просмотра спектаклей.

Следующие три этажа имеют сходное строение на схеме зала Михайловского театра. Это первый, второй и третий ярусы. На каждом этаже имеются и ложи, и ряды стульев для зрителей по центру. Давайте теперь посмотрим, какие изменения в расположении мест в зрительном зале произошли после недавней реконструкции, познакомимся с нововведениями.

Новая схема зала

Михайловский театр к новому сезону подготовил для любителей искусства перепланировку посадочных мест в зрительном зале. Полностью произошла замена кресел в партере, бенуаре и бельэтаже. Новые модели гораздо комфортнее предыдущих. Они имеют удобные подлокотники, высокие мягкие спинки и даже подставку под ноги. Также поменяли расположение кресел в партере. Если раньше посередине располагался проход в левые и правые ряды партера, то сейчас его полностью убрали, сместив все кресла в центральную часть театра. Проходы освобождены с двух сторон. Это сделано для лучшего восприятия спектакля. Также авторы проекта обновленной схемы зрительного зала Михайловского театра посчитали, что так откроется взору посетителей красивая лепнина лож бенуара, которая раньше закрывалась сидящими рядом людьми.

Еще изменения затронут кресла вторых рядов в ложах бенуара и бельэтажа. Если раньше кресла были одного размера и спереди, и сзади, а зрителям второго ряда приходилось выглядывать из-за плеча соседа спереди, то сейчас кресла второго ряда будут значительно выше. А чтобы зрителям было комфортно сидеть на высоких сиденьях, на них имеются подставки для ног.

Все изменения продуманы до мелочей, так что в будущем сезоне зрителям будет намного удобнее и рассаживаться на места и видеть происходящее на сцене.

Лучшие места

В Михайловском театре расположение сидений классическое, и как во всех подобных оперных театрах, есть места с лучшей видимостью и слышимостью, а есть кресла, на которых не слишком комфортно воспринимать происходящее на сцене действо. Прекрасно видно в первом и втором ряду партера.

Хвалят зрители и боковые ложи бенуара. Хорошо все видно и слышно в первом ряду середины бенуара. Ну, о «царской» ложе, конечно, мы не говорим, ведь и так понятно, что это самые лучшие места. В первых рядах бельэтажа слышимость хорошая, но, по мнению зрителей, понадобится бинокль, так как видимость нечеткая.

Неудачные места

Любители оперы и балета о некоторых местах в театре отзываются негативно. Так, считают, что в местах бенуара, так называемых боковушках, где происходит резкое закругление зала, сидеть неудобно. Плохо видно сцену, поэтому можно только слушать.

В задних рядах партера видимость тоже страдает из-за небольшого подъема. Нужно выглядывать из-за плеча соседа спереди. В ложах А и Б зрители смотрят представление сверху над головами артистов, некоторые движения не видны.

С новой схемой зала Михайловского театра СПб, с местами хорошими и не очень теперь вы ознакомлены. Остается только купить билет и насладиться прекрасным искусством лучших артистов страны.

Источник