- ДДА-100. Вы просили дождь, я дал вам дождь.

- Машины для полива

- Каналокопатель-заравниватель универсальный кзу-0,3

- Двухконсольный дождевальный агрегат дда-100ма-1

- Дождевальная машина дальнеструйная навесная ддн-70

- Дождеватель дальнеструйный навесной ДДН-100

- Дождеватель фронтальный самоходный дфс-120

- Дождевальная машина ДДА-100МА

ДДА-100. Вы просили дождь, я дал вам дождь.

ДДА-100 — инструмент божественного провидения, ну и грядки поливать еще можно. Только очень большие. Двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100 применяют для полива овощных, технических и зерновых культур. Для использования ДДА-100 нарезают сеть оросительных каналов длиной от 200 до 1200 м. Поливы проводят участками длиной от 100 до 300м. Участки одновременного полива называют бьефами, их разделяют перемычками. Двигаясь вдоль ороси-тельного канала, агрегат распределяет воду по ширине захвата в виде дождя. Предварительно поле выравнивается длиннобазными грейдерами, или специальными грейдерами, для которых уровень задается либо лазером, либо с помощью систем глобальной навигации. Далее, с помощью каналокопателя устраивается канал по центру поля, вдоль которого и движется агрегат и из него же берет воду с помощью центробежного насоса.

Слой осадков за один проход агрегата зависит от его рабочей скорости. Если за один проход агрегата выпадает 5 мм осадков (50 м3 на 1га), то при поливной норме 200 мз/гa агрегат должен сделать четыре прохода, при 300 — шесть и т. д.

Производительность агрегата при поливной норме 300 м3/га составляет 1,6 га/ч.

Ранние версии агрегата навешивались на трактор ДТ-54. В дальнейшем, в основном использовались трактора ДТ-75М и МЛ с ходоуменьшителем.

Но с остановкой производства тракторов в Павлодаре для агрегатирования с ДДА стали использовать его ближайшего родственника — волгоградский трактор ДТ-75.

Источник

Машины для полива

Каналокопатель-заравниватель универсальный кзу-0,3

Предназначен для нарезки и заравнивания временных оросительных каналов и выводных борозд, нарезки и разравнивания валиков (пал), предпосевного выравнивания полей, нарезки щелевых борозд, глубокого рыхления и культивации почвы.

Основные узлы: универсальная рама и сменные рабочие органы — чизель-культиватор ЧК-3, палоделатель-заравниватель-разравниватель, планировщик-выравниватель.

Рама сварена из двух полых поперечных брусьев квадратного сечения и двух продольных балок. Передний брус имеет удлинители, на которых установлены металлические опорные катки для регулировки глубины хода, устройство для навешивания на задний механизм навески трактора. На заднем брусе имеются ряд отверстий и два кронштейна для присоединения сменных рабочих органов.

По требованию заказчика орудие поставляется в трех комплектациях:

Рама, чизель-культиватор ЧК-3, планировщик-выравниватель;

Рама, унифицированный каналокопатель, палоделатель-заравниватель-разравниватель;

Рама, чизель-культиватор ЧК-3, планировщик-выравниватель, палоделатель-выравниватель, разравниватель.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.

Двухконсольный дождевальный агрегат дда-100ма-1

Предназначен для полива дождеванием овощных, бахчевых, кормовых, зерновых и технических культур, трав и ягодников, а также лугов и пастбищ.

Основные узлы: пространственная ферма, рама для монтажа фермы на тракторе, центробежный насос с приводом, всасывающий трубопровод, эжектор, счетчик-водомер, гидросистема, осветительная арматура, гидроподкормщик (поставляется по требованию потребителя).

Каждая консоль состоит из 13 панелей, образующих две водопроводящие трубы нижнего пояса, внутренние концы которых присоединены к патрубкам поворотного кольца, а внешние соединены концевой панелью. Поворотное кольцо опирается на четыре ролика, закрепленных на штоках гидроцилиндров рамы, которыми выравнивают положение фермы во время работы.

Центральная часть фермы состоит из четырех стоек, нижние концы которых присоединены к проушинам на патрубках поворотного кольца, а верхние объединены в один узел зажимом, образуя вершину пирамиды, к которой присоединен верхний пояс фермы.

Вдоль фермы на открылках симметрично установлены 52 короткоструйные дождевальные насадки с соплами различного диаметра: на первой-второй панелях от концов фермы — Ø14 мм, на третьей-шестой — Ø13, на седьмой-тринадцатой — Ø12 мм. Насадки последних панелей снабжены щитками, расположенными со стороны трактора, что обеспечивает нормальные условия работы тракториста и предохраняет проезжую часть от увлажнения.

На концевых панелях установлено по одной среднеструйной насадке с соплом 022 мм. Дальность разбрызгивания регулируется перемещением рассекателя по корпусу насадки. Водопроводящие трубы девятых панелей снабжены клапанами для слива воды из консолей. На стыке пятой и шестой панелей с нижней стороны консолей установлены опорные дуги с амортизаторами для предохранения фермы от поломок в случае ее перекоса.

Поворотное кольцо позволяет устанавливать ферму вдоль продольной оси трактора при переездах на дальние расстояния. Сзади к этому кольцу приварена горловина, соединенная шлангом с напорной линией насоса. К горловине присоединен обратный клапан, предотвращающий попадание воздуха из фермы в насос во время работы эжектора.

Центробежный насос объединен в один блок с приводом, установленным на корпусе заднего моста трактора вместо ВОМ.

Всасывающая линия включает в себя трубопровод с двумя шарнирными муфтами для поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях, клапан с наполняемым водой противовесом, обеспечивающим плавучесть клапана, гидроцилиндр для перевода всасывающей линии в транспортное положение.

Всасывающая линия заполняется водой с помощью эжектора, управляемою из кабины трактора.

Гидравлическая система агрегата состоит из четырех гидроцилиндров фермы, гидроцилиндра всасывающей линии, делителя потока и маслопроводов для подключения к гидросистеме трактора.

Для работы в ночное время, кроме четырех фар на тракторе, на верхнем поясе фермы установлены еще две для освещения опорных дут консолей.

Гидроподкормщик предназначен для внесения с поливной водой растворимых минеральных удобрений. Состоит из загрузочного и смесительного баков, дозирующего устройства, подводящих и отводящих шлангов. Скорость растворения удобрений и концентрацию раствора регулируют краном. Из смесительного бака раствор поступает во всасывающую линию, оттуда с водой — в водопроводящий пояс фермы, а далее разбрызгивается вместе с поливной водой. Вода поступает в смесительный бак из напорной линии.

Техническая характеристика

Монтируют ДДА-100МА на тракторе ДТ-75М с ходоуменьшителем.

Производительность в час основного времени

При норме полива 300 м3/га, га 1,6

Ширина захвата (расстояние между

Расход воды, л/с 130

Напор, кПа (м) 363(37)

Слой дождя за один проход, мм 5

Частота вращения рабочего колеса насоса, мин-1 1687

Высота фермы над землей, м 1,5. 3,5

Рабочая вперед (назад) 1,07(0,6)

Габаритные размеры в транспортном положении, м 110,3×4,85×4,83

С трактором 10790

Без трактора 4240

Диапазон измерения расхода, л/с 80. 130

Точность измерения, % +5

Вместимость загрузочного бака, дм3 120

Масса удобрений разовой загрузки, кг 100 норма внесения за один

Проход, кг/га 55. 166

Наружный диаметр, мм 606

Дождевальная машина дальнеструйная навесная ддн-70

Предназначена для орошения дождеванием овощных и технических культур, садов, виноградников, лесопитомников, лугов и пастбищ. Работает от временной оросительной сети или водоемов.

Основные узлы: рама, насос-редуктор, дождевальный аппарат со вспомогательным и тремя основными сменными соплами и механизмом вращения, всасывающий трубопровод с механизмом подъема, водомерное устройство, гидроподкормщик, эжектор для заполнения водой всасывающей линии. Навешивается на задний механизм навески трактора. Привод от ВОМ трактора.

ДДН-70 может поливать по кругу и по сектору. Наличие сменных сопел позволяет изменять интенсивность дождя. Сопла с меньшими диаметрами предназначены для освежающих поливов на ранних стадиях развития растений.

Агрегатируется с тракторами ДТ-75М, ДТ-75 или Т-74.

Обслуживает тракторист.

Дождеватель дальнеструйный навесной ДДН-100

Предназначена для дождевания сельскохозяйственных культур, садов, плодовых и лесных питомников, лугов и пастбищ. Может переоборудоваться в насосную станцию для подачи воды в закрытую или открытую оросительную сеть.

Основные узлы: рама с устройством для навешивания на задний механизм навески трактора, насос-редуктор, всасывающий трубопровод с механизмом подъема, ствол со сменными насадками и механизмом поворота, гидроподкормщик и приспособление для учета поданной воды.

Редуктор и насос 6К-12 выполнены в одном блоке. Рабочее колесо насоса смонтировано на общем валу с ведомым зубчатым колесом редуктора. Ведущий вал редуктора соединен с ВОМ трактора карданной передачей. Для охлаждения масла в корпусе редуктора установлен радиатор.

Металлический всасывающий трубопровод снабжен поворотными муфтами, позволяющими забирать воду слева и справа от машины. Для подъема и опускания всасывающего трубопровода используется ручная лебедка.

К всасывающей линии подсоединен вакуумный трубопровод эжектора, установленного на выхлопной трубе двигателя трактора. Кран трубопровода и заслонка эжектора сблокированы. В трубопроводе размещен клапан для автоматического прекращения доступа воды в эжектор после включения насоса.

Ствол дождевального аппарата снабжен выпрямителем потока воды и заслонками для перекрытия живого сечения основного и малого сопел во время работы эжектора. Интенсивность дождя регулируют сменой сопел.

Принцип действия устройства для учета воды основан на замере частоты вращения рабочего колеса с последующим пересчетом в кубометры воды. Привод устройства — от вала червячного редуктора.

Гидроподкормщик состоит из бака, соединенного трубопроводами с напорной и всасывающей линиями насоса, и шнекового смесителя с ручным приводом.

Машина может работать с водозабором из открытых водоемов и от гидрантов закрытой оросительной сети. В последнем случае её оснащают устройством для присоединения к гидрантам закрытой сети.

При переоборудовании машины в насосную станцию ствол с механизмом поворота снимают, а корпус насоса поворачивают на 90 град, против часовой стрелки. На напорный патрубок насоса устанавливают задвижку для регулирования производительности и напора. Ею перекрывают также доступ воздуха во всасывающую линию при включении эжектора.

Агрегатируется с тракторами Т-150, Т-150К, Т-4А или ДТ-75М.

Дождеватель фронтальный самоходный дфс-120

Предназначен для внесения с поливной водой подготовленных животноводческих стоков при оросительных и удобрительных поливах технических и кормовых культур, многолетних трав, лугов и пастбищ. Разработан на базе ДФ-120 «Днепр».

Основные узлы: водопроводящий пояс, состоящий из алюминиевых труб Ø180 мм; опорные тележки с электроприводом и двумя идущими «след в след» ведущими металлическими колесами; система автоматики и передвижная электростанция на тракторе ЮМЗ-6КЛ.

Водопроводящий пояс смонтирован из секций, включающих в себя две соединительные трубы длиной 9 м со сливными клапанами; опорную трубу, установленную на ходовой тележке; ферму с открылками длиной 13,7 м и двумя среднеструйными дождевальными аппаратами «Роса-3». Дождевальные аппараты крайних ферм снабжены механизмом настройки для полива по сектору, что позволяет избежать увлажнения дороги, по которой движется трактор с электростанцией. Крайние секции имеют присоединительные трубопроводы для соединения с гидрантом оросительной сети, которые состоят из телескопически соединенных труб и двух сферических шарниров. Это позволяет изменять длину трубопровода и поворачивать его в нужном направлении при неточном подъезде машины к гидранту.

Ходовая тележка состоит из рамы, двух металлических колес с почвозацепами и стеблеотводами, моторредуктора, который приводит колеса во вращение посредством цепной к зубчатой цилиндрических передач. Колеса установлены на коленчатых осях, что позволяет разворачивать их на 90 град, вдоль водопроводящего трубопровода для перемещения машины на другое поле буксиром.

Промежуточные ходовые тележки снабжены системой синхронизации, обеспечивающей прямолинейность движения машины во время смены позиций. При забегании вперед одной из тележек система автоматически включает установленный на ней мотор-редуктор на время, пока тележка не встанет в ряд остальных тележек. При недопустимом изгибе водопроводящего пояса в кабину трактора подаются звуковой и световой сигналы. Для наблюдения за движением ходовых тележек в ночное время на стояках ферм установлены светильники: на промежуточных тележках — белые, на крайних — красные, а также фара для освещения пути движения машины.

Источником электроэнергии для питания электропривода при смене позиций и освещения служит навесная на трактор ЮМЗ-6КЛ электростанция ДП-11.1000, состоящая из синхронного генератора ЁСС 5-82-4У2 и электроарматуры.

Машина комплектуется 35 гидрантами, служащими для забора воды из закрытой оросительной сети, которые устанавливаются на стояках на расстоянии 54 м. друг от друга.

Работает машина позиционно. После выдачи требуемой поливной нормы перекрывают гидрант, к которому присоединена машина, и включают вилку штепсельных разъемов кабеля электростанции в присоединительную коробку, установленную на присоединительном трубопроводе машины. По окончании слива воды из водопроводящего пояса через сливные клапаны машину отсоединяют от гидранта, включают электростанцию и подают ток к электродвигателям опорных тележек. Машина и электростанция перемещаются синхронно к следующему гидранту со скоростью 0,49 км/ч. Для сцепки машины с трактором при перемещении на другое поле предусмотрено буксирное устройство. Оператор-тракторист обслуживает два-четыре дождевателя.

Техническая характеристика

Источник

Дождевальная машина ДДА-100МА

Используемые названия:

- двухконсольный дождевальный агрегат;

- ДДА-100МА;

- двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100МА;

- агрегат ДДА-100МА;

- мобильный двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100 (ДДА-100М и ДДА-100МА);

- дождевальный агрегат ДДА-100МА;

- дождевальная машина ДДА-100МА;

- короткоструйная дождевальная машина ДДА- 100МА, ДМ-ДДА-100МА и другие.

Базовой моделью семейства двухконсольных дождевальных машин с тракторной опорой-движителем поливающих позиционно и в движении с забором воды из открытого грунтового оросительного канала является двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100 и ДДА-100М, первые конструктивные решения которого были предложены и реализованы в 1939-1940 годах отечественным инженером М.С. Яншиным.

Определение. Дождевальная двухконсольная машина ДДА-100МА («дождевальный двухконсольный агрегат – ДДА-100МА») – короткоструйная, фронтально перемещающаяся по поливному участку и поливающая в движении дождевальная машина, дождевальный («поливной») агрегат которой выполнен в виде двукрылой ферменной конструкции, навешиваемой на трактор (как самоходную перемещающуюся опору, и насосно-силовую, и движительную энергетическую установку) с двух его боковых сторон, питающуюся поливной водой из открытых грунтовых канальных оросителей и распределяющая оросительную воду в виде искусственного дождя, формируемого короткоструйными разноразмерными дождевальными насадками кругового действия, системно расположенными на водоводах дождевальных ферм и концевыми среднеструйными дождевателями (аппаратами).

Условия применения. Дождевальная машина ДДА-100МА предназначена для полива овощных, кормовых, технических и зерновых сельскохозяйственных культур с высотой стеблестоя менее двух метров, ягодников, плодовых питомников, сенокосных и пастбищных сельхозугодий во всех природно-климатических зонах их культивирования, в которых почвенноклиматические и гидрогеологические условия позволяют осуществлять надземный дождевой полив с высокой интенсивностью искусственного дождя самоперемещающимися поливными агрегатами с высокой (весовой) нагрузкой на поверхность их перемещения и на спланированных орошаемых участках (сельхозугодьях), допускающих устройство (малоуклонной – при уклоне менее 0,005) открытой (канальной) водоподающей оросительной сети (грунтовых оросителей, являющимися источником питания этой машины поливной водой) и не имеющих препятствий для прохождения крупных ферменных конструкций с шириной захвата (разворота), составляющей 110 метров.

Дождевальная машина (двухконсольный дождевальный агрегат) может эксплуатироваться при скорости ветра до 6 м/с на сельскохозяйственных угодьях с почвенным покровом толщиной в (0,5÷1,5) м со скоростью напорного впитывания поливной воды в почву, составляющей (10÷30) см/ч за первый час стояния слоя воды и глубиной грунтовых вод, превышающей 1,5 м.

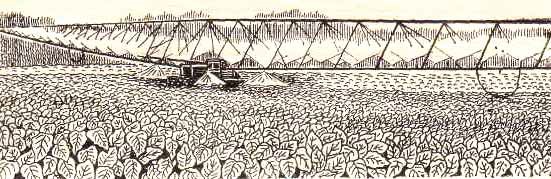

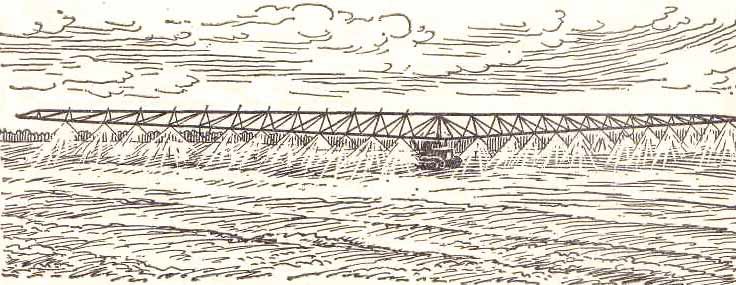

Конструкция. Дождевальная двухконсольная машина ДДА-100МА состоит из двух базовых элементов – дождевального (поливного) агрегата и обеспечивающего его функционирование движителя – трактора, а также из комплекса вспомогательного оборудования, средств контроля и управления. Общий вид дождевальной машины при поливе приведен на рисунке 1.

а) с дождевальной насадкой, обращённой вверх; б) с дождевальной насадкой, обращённой вниз

Рисунок 1. – Общий вид дождевальной машины ДДА-100МА

Движителем, самоходной энергетической установкой и опорой для дождевальных крыльев – консолей дождевальной машины ДДА-100МА является гусеничный трактор мощностью в (75÷100) лошадиных сил с «ходоуменьшителем», позволяющим регулировать скорость перемещения дождевальной машины при поливе в широком диапазоне скоростей.

Трактор (в составе дождевальной машины) является самодвижущейся (самоперемещающейся) центральной опорой поливной части дождевального агрегата, а его двигатель не только обеспечивает перемещение дождевальной машины, но и является источником энергии для работы насосно-силового оборудования дождевального агрегата и других её функциональных (движительной, подъёмно-поворотной, осветительной, гидравлической и электрической) систем. Для размещения и закрепления поливных элементов в тыльной части (с тыльной стороны) трактора предусмотрена физически и функционально связанная с ним платформа (рама) с узлами крепления, соединения, размещения и присоединения функциональных элементов дождевального агрегата.

Дождевальная (агрегатируемая с трактором) часть машины включает:

- обеспечивающую забор воды из оросительного канала насосно-силовую установку;

- навешиваемую на трактор (агрегатируемую с трактором) и закрепляемую на специальной платформе (раме) двукрылую пространственноферменную конструкцию («дождевальную («дождеполивную») ферму»);

- гидроподкормщик;

- соответствующую дождевально-поливную арматуру (дождевальные насадки);

- средства регулирования, управления и (или) контроля.

Насосно-силовое(ая) оборудование (установка) включает:

- соединённый (через вал отбора мощности – редуктор) с тракторным двигателем центробежный насос;

- заливочное устройство;

- гибко соединённую с насосом всасывающую линию, оборудованную поплавковым водозаборным оголовком;

- напорную линию насоса;

- запорно-регулирующие устройства (элементы) и контрольно-измерительную аппаратуру (манометр и «расходомер – водомер»).

Поливная («дождеполивная») часть дождевального агрегата представляет собой навешиваемую и закрепляемую на тракторной платформе двукрылую (двухконсольную) пространственную трубчато-стержневую ферменную конструкцию (ферму), имеющую (в поперечном сечении) форму равнобедренного треугольника с вершиной, обращённой вверх.

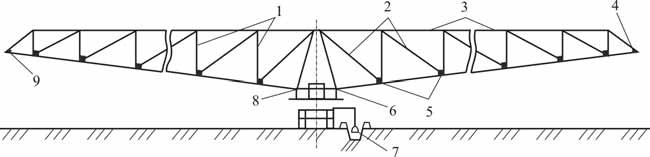

Дождевальные (поливные) консоли (крылья) физически закрепляются и функционально соединяются с движителем в узлах крепления тракторной платформы на высоте полутора метров (с возможностью регулирования их положения по высоте и в плане) от поверхности земли и в рабочем положении располагаются перпендикулярно, а в транспортном состоянии – параллельно боковым сторонам трактора. Общая схема дождевального агрегата приведена на рисунке 2.

1 – стойки; 2 – раскосы; 3 – обвязка; 4 – концевая обвязка; 5 – дождевальные насадки; 6 – домкрат; 7 – плавучий поплавковый водозабор (водозаборное устройство); 8 – поворотный круг; 9 – концевая насадка

Рисунок 2. – Схема двухконсольного дождевального агрегата ДДА-100МА (по Шумакову Б.Б.)

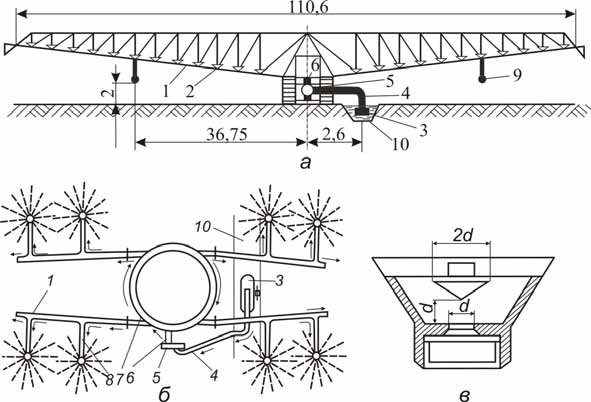

Высота расположения нижней (низовой) обвязки поливных крыльев (ферм) над поверхностью земли по мере удаления консоли (крыльев) от тракторной опоры увеличивается от 1,5 до 3,5 метров. Протяжённость (левой и правой) дождеполивных консолей от точки их закрепления до их конца составляет 55 метров. Крылья дождевального агрегата в пределах тракторной опорной платформы (рамы) скреплены «поворотным кругом», посредством которого обеспечивается их «гидравлическое единство» (рисунок 3).

а) общий вид агрегата (разрез); б) схема части агрегата в плане; в) короткоструйная дождевальная насадка с конусным дефлектором; 1 – ферма; 2 – короткоструйная дефлекторная насадка; 3 – всасывающий клапан; 4 – всасывающая линия; 5 – насос; 6 – напорный патрубок; 7 – поворотный круг; 8 – открылок; 9 – дуга-амортизатор; 10 – ороситель

Рисунок 3. – Схема двухконсольного дождевального агрегата ДДА-100МА (по Ерхову Н.С.)

Нижний (несущий) пояс ферменных консолей выполнен из двух раздельных и сходящихся к концу крыльев, металлических труб, являющихся водопроводящими трубопроводами (выполняющих функции напорных водоводов, обеспечивающих подачу поливной воды к дождевателям). Водоводы консолей гидравлически связаны в единую трубопроводную систему посредством водопроводного кольца, устроенного в составе поворотного круга. Поперечные геометрические параметры ферменных консолей и водоводов выполнены уменьшающимися в размерах по мере их удаления от платформы.

Дождевальные (поливные) крылья оборудованы системно расположенными по длине напорных водоводов и одновременно работающими 52-мя короткоструйными (промежуточными) дефлекторными дождевальными насадками с расходом воды qн = 2,3 л/с каждая и 2-мя концевыми среднеструйными насадками с расходом поливной воды по 5 л/с каждая. Промежуточные дефлекторные дождевальные насадки размещены на тупиковых трубчатых водоотводах («открылках»), перпендикулярно отходящих от двух напорных водоводов и выходящих за пределы каркасной части поливной фермы (в левую и правую стороны). Короткоструйные разноразмерные (по диаметру выходных отверстий от 12 до 15 мм) дождеватели (дождевальные насадки) кругового действия размещены по длине консолей с шагом в четыре метра. При этом диаметр сопел дождевателей системно увеличивается по длине дождевальных крыльев, что способствует равномерности выдачи поливных расходов. Дефлекторные насадки закрепляются с возможностью их поворота для подачи поливной воды вверх (vпри безветренной погоде) и для выпуска воды вниз (при ветреной погоде – Vв > 3 м/с). Концевые струйные насадки (работающие по сектору) выполнены с выходным диаметром равным 19,5 мм. Применение разноразмерных дождевателей позволяет обеспечить относительно (приемлемо) равномерное распределение искусственного дождя по длине поливных консолей («дождевальных крыльев» машины).

Дождевальной машине ДДА-100МА соответствуют нижеприведенные технические характеристики и технологические показатели:

- расход поливной воды (расход дождевальной машины qд/ м = 130 л/с;

- напор в водопроводящей системе поливной фермы, создаваемый насосом – 37 метров (0,37 МПа);

- ширина зоны захвата искусственным дождём при поливе (в направлении перпендикулярном направлению перемещения трактора) – bзах = 120 метров;

- длина отлёта струй (капель) искусственного дождя от короткоструйных дождевателей (радиус полива) – (9±0,5) метра, а от торцевых среднеструйных насадок (радиус полива) – (25±1,0) метров;

- длина (протяжённость) зоны захвата дождём в направлении перемещения машины – f зах = 18 метров.

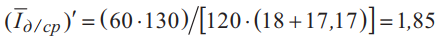

Полив ДМ ДДА-100МА осуществляется в движении (вперёд и назад) с регулируемой скоростью в пределах от 3,50 до 17,17 м/мин при движении вперёд и со скоростью 9,58 м/мин при движении задним ходом, что позволяет регулировать интенсивность искусственного дождя при движении вперёд в пределах от 1,85 мм/мин до 3,02 мм/мин, а при движении назад Iд = 2,36 мм/мин (максимальная интенсивность дождя при позиционном поливе составляет (Iд )поз = 60qд/м F = (60 ·130) (120 ·18) = 3, 61 мм / мин ). При этом обеспечивается достаточно широкий диапазон выдаваемого слоя искусственного дождя за один проход дождевальной машины в пределах от 1,94 до 15,5 миллиметров.

Наличие ходоуменьшителя позволяет регулировать скорость перемещения дождевального(ой) агрегата (машины) на разных уровнях системы механической передачи усилия от двигателя к ходовой части (см. таблицу 1).

Таблица 1. – Данные по скоростям перемещения дождевального агрегата ДДА-100МА при поливе

| Передача | Скорости движения агрегата при поливе на разных передачах ходоуменьшителя (м/мин) | |||

| I | II | III | IV | |

| Первая | 5,33 | 11,33 | 26,17 | 55,66 |

| Вторая | 5,83 | 12,67 | 29,33 | 62,17 |

| Третья | 6,67 | 14,00 | 32,50 | 69,17 |

| Четвёртая | 7,33 | 15,67 | 36,33 | 76,83 |

| Задний ход | 4,50 | 9,67 | 22,50 | 48,33 |

Конструкция дождевальной машины ДДА-100МА предусматривает:

- регулирование положения поливной фермы в вертикальной плоскости;

- дозированную подачу минеральных удобрений и агрохимических препаратов на сельскохозяйственные угодья с поливной водой;

- перемещение (поворот на 90°) фермы в рабочее и транспортное (транспортируемое) положение (то есть перпендикулярное и вдольосевое по отношению к трактору положение).

Землеустройство орошаемого участка. Организация территории орошаемого севооборота (орошаемого угодья) предусматривает учёт природно-климатических (почвенных, рельефных и др.), агрономических (фенологических, культурооборотных и др.), хозяйственно-экономических и ситуационных условий земельного массива; параметров и технологических режимов работы дождевальной машины ДДА-100МА. При плановом расположении полей (планировке) в севообороте учитывается возможность (условия) для устройства оросительной сети, обеспечивающей орошение сельскохозяйственного угодья в целом, отдельных поливных участков и обслуживающих их (обеспечивающих поливной водой) грунтовых канальных оросителей.

Оросители. Полив дождевальным агрегатом ДДА-100МА осуществляется в движении при фронтальном перемещении (вперёд и назад) дождевальной машины вдоль постоянного или временного канального (открытого) оросителя с забором поливной воды из него (посредством насоса) и подаче её через напорные водоводы поливных консолей (крыльев) к дождевателям (дождевальным аппаратам) и от них в виде микроструй и разноразмерных дождевых капель на поливаемую поверхность сельскохозяйственного угодья. На орошаемом массиве прямолинейные и преимущественно моноуклонные, постоянные или временные оросители под ДДА-100МА нарезаются параллельно друг другу через каждые 120 м, что соответствует расчётной ширине зоны захвата искусственным дождём этой дождевальной машины.

Протяжённость (длина) канальных (грунтовых) оросителей под ДМ ДДА-100МА принимается с учётом размеров поливного участка (поля) от 150 до 1000 метров (в наиболее приемлемом диапазоне от 500 до 1000 метров) при наличии наиболее приемлемых уклонов поверхности земли орошаемых угодий составляющих – iп = (0,0002÷0,002). Ширина канальных оросителей по дну принимается равной (0,4÷0,6) метрам при общей глубине канала составляющей (1,0±0,1) метр, рабочей глубине воды > (0,40÷0,45) метра и заложении откосов от 1:1 до 1:1,5. Вдоль оросителя (с левой по направлению течения воды в нём) устраивается грунтовая («грейдерная») дорога для перемещения по ней трактора, агрегатирующего дождевальный агрегат.

Поливные участки. Организация территории орошаемого участка предусматривает трассировку границ длинных сторон полей вдоль временных оросителей и параллельно им. Край поля (поливного участка) трассируется на расстоянии 60 метров от крайних оросителей орошаемого массива. Ширина полей принимается кратной 120 метрам (без учёта ширины дорог). Лесные полосы по границам орошаемых полей и поливных участков устраиваются с учётом обеспечения беспрепятственного перемещения и (или) разворота крупногабаритного дождевального агрегата. При проектировании оросительных систем и сетей, орошаемых массивов или полей под дождевальную машину ДДА-100МА учитывают: особенности рельефа земельного участка; сезонную производительность агрегата [порядка (100÷150) га орошаемых земель в зависимости от культур, поливных норм и числа поливов] по обеспечению сельхозугодий поливами; геометрические параметры поливного модуля и другие характеристики по конфигурации и размерам поливных участков (полей), обслуживаемых дождевальным двухконсольным агрегатом.

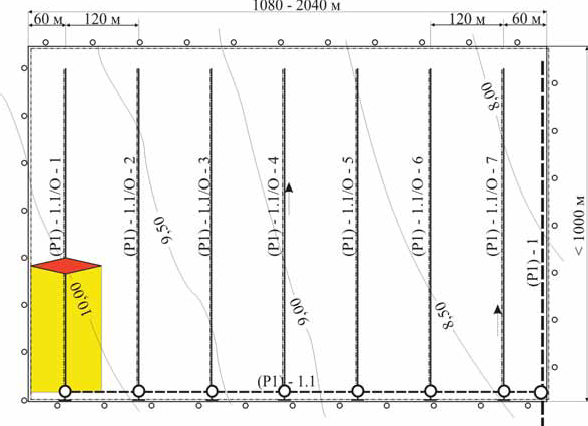

Оросительная сеть под ДДА-100-МА проектируется по модульному принципу. Схема модульного фрагмента оросительной сети, поливных модулей (участков) под одну дождевальную машину приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. – Схема поливного модуля, обслуживаемого одной дождевальной машиной ДДА-100МА

Технология работы. Технология полива дождевальной машиной ДДА- 100МА предусматривает выдачу расчётной поливной нормы при фронтальном поступательно-возвратном (челночном) её перемещении вдоль «питающего» оросителя или его определённого (рабочего) участка – бьефа. Полив начинают с головы оросителя побьефно при одно-, трёх-, пятикратном (в зависимости от величины поливной нормы и скорости перемещения машины) проходе* дождевальной машиной межбьефного пространства (участка).

* Под проходом понимается единичное однонаправленное перемещение дождевальной машины в пределах поливного бьефа в одном направлении (например – только «вперёд» или только «назад») за определённое время (в единицу времени – м/мин, м/час).

Выдача поливной нормы осуществляется как при проходе дождевальной машины вперёд (в направлении течения в оросителе), так и при перемещении (движении) её назад (задним ходом) – по челночной (поступательновозвратной) технологии. Количество рабочих проходов машины по бьефу (в пределах бьефа) зависит от величины поливной нормы, скорости перемещения дождевальной машины вдоль бьефа и интенсивности искусственного дождя. Для избежания холостых проходов рекомендуется принимать нечётное количество (число) проходов (по схеме – 1-й проход вперёд, 2-й проход назад, 3-й проход вперёд и т.д.), чтобы к концу полива на одном бьефе машина подходила к началу следующего бьефа. Количество проходов определяется соответствующим расчётом.

По мере выдачи расчётной поливной нормы в пределах одного бьефа (на одном бьефе) за расчётное количество проходов дождевальная машина перемещается на следующий рабочий участок (бьеф) по направлению течения воды в оросителе. Необходимые глубины (≥ 0,35-0,40 м) воды в оросителе создаются подпором, создаваемом установкой на границе бьефа деревянных или брезентовых водопропускных уровне- и расходорегулирующих щитов-перегородок. Протяжённость рабочих бьефов принимается с учётом уклона дна, питающего машину, оросителя в наиболее приемлемых пределах их длины в диапазоне от 100 до 400 м.

При уклонах дна оросительных каналов (открытых оросителей) iоp ≤ 0,001 протяжённость одновременно поливаемых бьефов (межбьефных участков) принимается равной (200÷400) метрам при соблюдении условия превышения глубины водного потока в них (0,35÷0,40) метра. При уклонах оросителей, превышающих iоp > 0,001, длина поливного бьефа определяется по соотношению

Поливные бьефы формируются переносными или позиционными (деревянными, металлическими или пластмассовыми) щитами-перемычками, устанавливаемыми на границах поливных бьефов. В процессе полива «с головы оросителя» грунтовые оросители заполняются водой побьефно с учётом продолжительности полива на каждом предшествующем поливном бьефе.

По мере прохождения всех поливных бьефов в пределах одного оросителя дождевальная машина перемещается в голову следующего (соседствующего) оросителя и весь технологический процесс полива повторяется.

Возможны и иные технологические схемы работы ДДА-100МА при поливе, когда полив начинают с конца («хвоста») оросителя при перемещении машины к его началу («голове») и когда полив на соседствующих оросителях проводится попеременно (например – с головы на одном и с хвоста на другом или наоборот). Каждая из схем полива имеет свои определённые достоинства и недостатки. В определённых условиях необходимый подпор воды перед водозаборным поплавком может осуществляться закреплённой на платформе передвижной перемычкой (брезентовым и другим фартуком).

В соответствии с рисунком 3.27 для машины ДДА-100МА размер стороны поливного модуля вдоль оросительного трубопровода принимается кратным захвату машины (120 метров), но не менее 500 метров, а размер другой стороны модуля, соответствующим длине оросителя не более 1000 метров. Оросители нарезаются с уклонами (0,0002-0,002) с учётом допускаемой скорости на размыв. Первый и последний оросители располагаются на расстоянии 60 метров от границы поля, а остальные – через 120 метров. С левой стороны в направлении движения вдоль оросителя предусматривается дорога для прохода агрегата. Площадь поливного модуля рекомендуется увязывать с сезонной производительностью дождевальной машины (от 100 до 150 га).

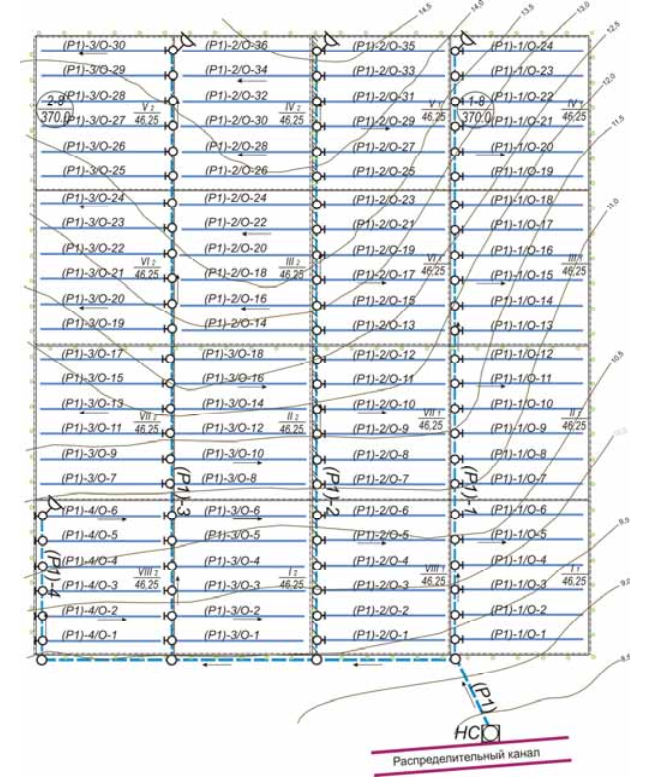

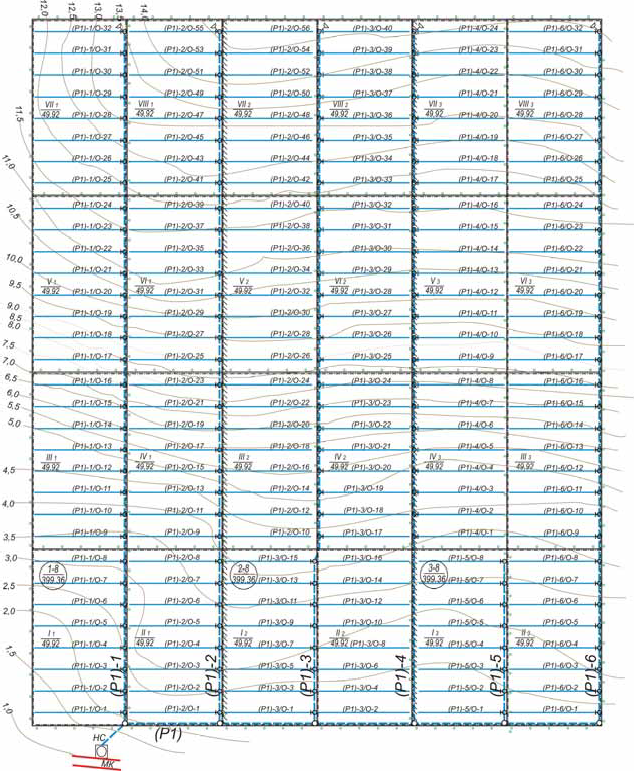

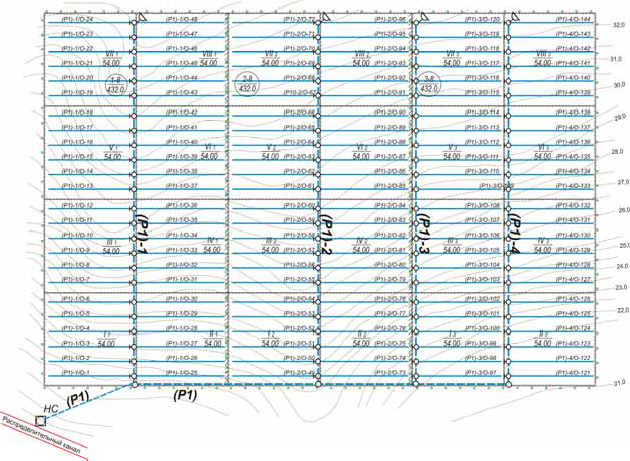

Примеры компоновочных схем расположения поливных участков (модулей) оросительных систем (орошаемых севооборотных участков) под дождевальную машину ДДА-100МА приведены на рисунках 5, 6 и 7.

Рисунок 5. – План двухсевооборотного (повосьмипольного) орошаемого массива и обеспечивающей его оросительной сети для дождевальной машины ДДА-100МА

Рисунок 6. – План трёхсевооборотного (повосьмипольного) орошаемого массива и оросительной сети под дождевальную машину ДДА-100МА

В соответствии с площадью сельхозугодий, обслуживаемой одной дождевальной машиной за поливной сезон ( Sсез , га), на этом орошаемом массиве предусмотрено задействовать шесть дождевальных машин ДДА-100МА. В приведенном на рисунке примере орошаемого массива, в зависимости от топографических условий, реализованы варианты одностороннего и двустороннего командования распределительных каналов. Орошение этого массива обеспечивается девятью дождевальными машинами ДДА-100МА.

Рисунок 7. – План трёхсевооборотного (повосьмипольного) орошаемого массива и оросительной сети под дождевальную машину ДДА-100МА

Технологические параметры. К технологическим параметрам полива дождевальной машиной ДДА-100МА относят:

- 1) выбранную скорость перемещения поливного (дождевального) агрегата вдоль оросителя;

- 2) продолжительность периода непрерывной подачи поливной воды в определённую точку поливаемой поверхности земли при определённой скорости перемещения поливного агрегата;

- 3) среднюю интенсивность искусственного дождя при определённой скорости перемещения дождевальной машины;

- 4) средний слой поливной воды, выдаваемый дождевальным агрегатом («слой дождя») в любой точке зоны полива за период непрерывной подачи поливной воды;

- 5) протяжённость поливного бьефа;

- 6) количество проходов дождевальной машины вдоль бьефа, обеспечивающее выдачу расчётной поливной нормы.

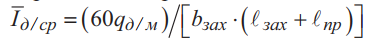

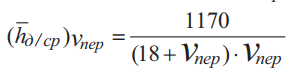

При принятии решений по определению параметров дождевого полива ДДА-100МА определяется средняя интенсивность дождя с использованием зависимости

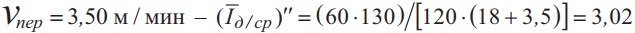

qд/ м = 130 л/с – расход дождевальной машины в л/с; bзах — ширина фронта захвата дождём поливной полосы при фронтальном перемещении агрегата ( bзах = 120 метров); f зах — длина увлажняемой полосы (протяжённость полосы, захватываемой дождём) при стационарном положении агрегата ( f зах = 18,0 метров); fпp — путь, пройденный агрегатом за 1 минуту при определённой скорости ( vпеp , м/мин) его перемещения ( fпp = vпеp · t1мин , в метрах). При предельных значениях регламентной скорости перемещения vдождевальной машины ДДА-100МА «ходом вперёд» равной 17,17 м/мин и пеp = 3,5 м/мин и скорости «ходом назад» равной Vпеp = 9,58 м/мин получаем соответствующие ей значения средней интенсивности искусственного дождя (Iд/ сp )Vпеp (мм/мин).

При движении вперёд со скоростью vпеp =17,17 м/мин средняя интенсивность дождя составит

а со скоростью

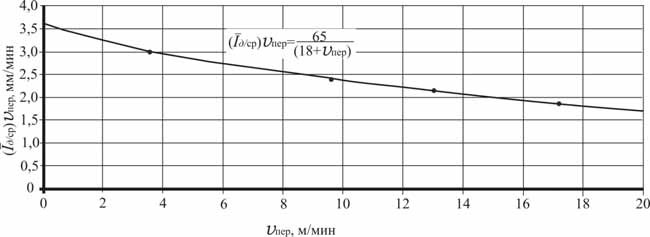

При движении назад со скоростью Vпеp = 9,58 м/мин – (Iд/ сp )»’ = (60 ·130) / [120 · (18 + 9,58) ] = 2,36 мм/мин. При других значениях скорости движения дождевальной машины ДДА-100МА соответствующая определённой скорости средняя интенсивностьискусственного дождя может быть определена по соотношению (Iд/ сp )Vпеp = 65 / (18 + Vпеp ) или по рисунку 8.

Рисунок 8. – График изменения интенсивности искусственного дождя в зависимости от скорости перемещения дождевальной машины ДДА-100МА в процессе полива

Приведенные выше величины интенсивности искусственного дождя

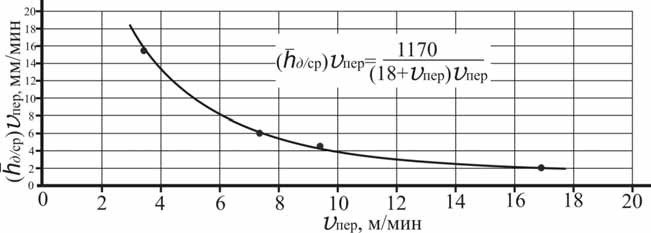

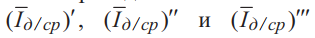

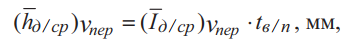

На последующем этапе определяются величины слоя искусственного дождя, выдаваемого дождевальной машиной за один проход при определённой скорости перемещения (hд/ сp )Vпеp с использованием соотношения вида:

где (Iд/ сp )vпеp — средняя интенсивность дождя при определённой скорости перемещения машины в мм/мин;

tв/ п = tпол = f зах / vпеp — продолжительность подачи дождя в любую точку увлажняемой полосы в минутах;

f зах — длина полосы (захвата), захватываемой искусственным дождёvм в направлении перемещения дождевальной машины ( f зах = 18 метров); Vпеp — скорость перемещения машины в м/мин. В соответствии с техническими характеристиками дождевальной машины ДДА-100МА при движении вперёд предусмотрено два скоростных режима при скорости движения – Vпеp =17,17 м/мин и Vпеp = 3,50 м/мин, а при перемещении и поливе «задним ходом» vпеp = 9,58 м/мин. Соответствующие им значения периодов (продолжительности непрерывного полива) увлажнения любой точки поливной полосы составляют – tв/ п =18 :17,17 = 1,05 мин; tв/ п =18 : 3,50 = 5,14 мин и tв/ п =18 : 9,58 =1,88 мин.

При известных значениях (Iд/ сp )vпеp и tв/ п высоты слоя искусственного дождя, определённые по зависимости (2), составят:

Значения (hд/сp )vпеp для любых регламентных значений « vпеp » могут быть определены по зависимости вида

Рисунок 9. – График изменения слоя искусственного дождя от скорости движения дождевальной машины ДДА-100МА в процессе полива

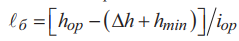

По полученным значениям (hд/ сp )vпеp устанавливается необходимое количество проходов дождевальной машины вдоль оросителя (в пределах поливного бьефа), обеспечивающее выдачу расчётной поливной нормы.

При разработке технологической схемы работы дождевальной машины на поливном участке (поливном бьефе) технические и технологические параметры и возможности агрегата по интенсивности искусственного дождя сопоставляются с допустимой скоростью безнапорного впитывания поливной воды в почву без образования луж и стока воды по поверхности орошаемой зоны сельхозугодья. При этом фактическая интенсивность дождя ( Iд/ факт , мм/мин) должна быть меньшей или равной скорости безнапорного впитывания поливной воды в почву ( vвп.б / н , мм/мин), то есть должно соблюдаться («безлужевое» и «бесстоковое») условие – Iд/ факт ≤ vвп.б / н .

При определении и сопоставлении регламентных и допустимых технологических параметров дождевого полива дождевальной машиной фронтального перемещения рекомендуется следовать нижеприведенному алгоритму.

1. Для определённого вида почвенного покрова и регламентных режимов работы агрегата устанавливаются значения: фактической и допустимой интенсивности искусственного дождя; величины выдаваемой и допустимой поливной нормы. При расчёте регламентных характеристик дождевальной машины для каждого скоростного режима её перемещения вдоль оросителя ( Vпеp , м/с) определяется: продолжительность непрерывного полива одной точки зоны увлажнения при определённой скорости движения дождевального агрегата ( tпол , мин); соответствующая скоростному режиму фактическая (технологическая) интенсивность дождя ( Iд/ факт , мм/мин) и фактически «выдаваемая» поливная норма (слой искусственных дождевых осадков) ( Nпол , мм). Для этих же условий по продолжительности непрерывного увлажнения любой точки увлажняемой зоны ( tпол , мин) по зависимостям раздела 1 определяется соответствующая величина скорости безнапорного впи- тvывания поливной воды в почву ( вп.б / н , мм/мин). При этом значение – Vвп.б/н принимается соответствующим допустимой интенсивности искусственного дождя ( Iд/доп , мм/мин). Полученные значения искомых параметров представляются в табличной форме, вид предлагаемой формы таблицы для условий полива песчаных почв (с показателями – WНВ = 5 % МСП; Vг/ ч = 5 процентов; (Vвп/нап)tпол =1час = 3,0 мм/мин) приведен ниже в таблице 2).

Таблица 2. – Технологические параметры полива ДДА-100МА

| Направление машины | Регламентная ( пеp , м/с) | Продолжительность ( tпол , мин) | Значение технологических поливная норма | |||

| дождя (мм/мин) | (мм) | |||||

| техническая | допустимая | техническая | допустимая | |||

| Ходом «вперёд» | 17,17 | 1,05 | 1,85 | 15,6 | 1,94 | 16,4 |

| 3,50 | 5,14 | 3,02 | 7,10 | 15,52 | 36,5 | |

| Ходом «назад» | 9,58 | 1,88 | 2,36 | 11,8 | 4,44 | 22,2 |

2. По данным таблицы 2 производится сопоставление значений технической (технологической) интенсивности дождя с допустимой. Отметим, что в рассматриваемом случае фитонепокрытого слабоуклонного угодья с естественно сложившимся (невзрыхлённым) почвенным слоем, представленным песчаной почвой (при i ≤ 0,00÷0,01) с начальной влажностью, соответствующей (0,65÷0,70)WНВ (наименьшей влагоёмкости), для всех скоростных режимов регламентная (технологическая) интенсивность искусственного дождя значительно меньше её допустимых значений (скорости безнапорного впитывания поливной воды в почву), что упрощает выбор параметров и разработку технологической схемы перемещения дождевальной машины по поливному участку (бьефу) при «выдаче» определённых норм полива.

Приведенные в таблице 3.6 данные позволяют рассматривать ряд технологических схем, обеспечивающих выдачу дождевальной машиной различных поливных норм. Так:

поливная норма в 15 миллиметров (150 м 3 /га) может быть обеспечена одним проходом – ходом «вперёд» с регламентной скоростью 3,50 м/с;

поливная норма в 20 мм (точнее – 19,96 мм) обеспечивается проходом дождевальной машиной ходом «вперёд» со скоростью её движения равной 3,50 м/с и ходом «назад» с регламентной скоростью в 9,58 м/с;

поливная норма в 25 мм обеспечивается проходом «вперёд» со скоростью – Vпеp = 3,50 м/с, последующим проходом «назад» с регламентной скоростью – vпеp = 9,58 м/с, следующим ходом «вперёд» со скоростью 17,17 м/с и завершающим ходом «назад», что позволяет выдать поливную норму в сумме – Nпол = 15,52 + 4,44 + 1,94 + 4,44 = 26,3 миллиметра (то есть ≈ 250 м 3 /га); расчётная поливная норма в 35 миллиметров обеспечивается по технологической схеме – ход «вперёд» + ход «назад» + ход «вперёд» (с выдачей слоя дождя – 15,52 + 4,44 + 15,52 = 35,48 мм); расчётная поливная норма в 40 мм выдаётся за четыре прохода дождевальной машины по схеме – ход «вперёд» (при Vпеp = 3,50 м/с) + ход «назад» (при Vпеp = 9,58 м/с) + ход «вперёд» (при vпеp = 3,50 м/с) + ход «назад» (при vпеp = 9,58 м/с), что обеспечивает слой дождя – hд = 15,52 + 4,44 + 15,52 + 4,44 = 39,92 мм.

Аналогично описанному выше определяется количество проходов дождевальной машины и для других значений поливной нормы. Более точные технологические схемы и скоростные режимы могут быть установлены с учётом скоростных режимов работы трактора (см. таблицу 1) при отсутствии ограничений по допустимым значениям интенсивности искусственного дождя и продолжительности дождевого полива песчаных почв дождевальной машиной ДДА-100МА.

Вышеописанная методика приемлема для разработки технологической схемы полива и супесчаных почв. Данные по допустимым значениям интенсивности искусственного дождя для этих почв приведены в таблице 3.

Таблица 3. – Допустимые значения технологических параметров полива дождевальной машиной ДДА-100МА супесчаных почв с показателями WНВ = 12 % МСП; Vг/ч = 15 %; (Vвп/нап)tпол = 1 час = 1,7 мм/мин

Источник