- Претензия по договору подряда

- Что такое договор подряда

- Основные причины для формирования претензии

- Роль претензии

- Какие требования можно выдвигать в претензии

- Кто составляет претензию

- Основные нюансы при составлении претензии

- Как оформить претензию

- Какова ответственность за неисполнение обязательств по договору?

- Что признается неисполнением обязательств по договору по ГК РФ?

- Что такое ненадлежащее исполнение и чем оно отличается от неисполнения?

- Какие последствия неисполнения обязательств по договору предусмотрены законом?

- Прямой ущерб

- Упущенная выгода

- Неустойка

- Вина должника, как основание для наступления его ответственности

- Нарушение договора поставки

- Нарушение договора оказания услуг

- Ответственность за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ

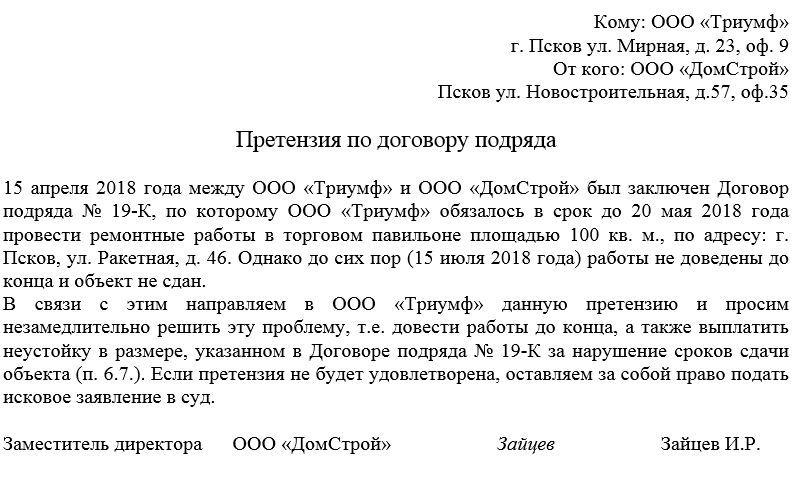

Претензия по договору подряда

Составление претензии по договору подряда происходит в тех случаях, когда одна из сторон договорных отношений нарушает свои обязательства. Документ носит официальный характер и составляется для того, чтобы условия договора были выполнены в полном объеме или же вторая сторона каким-либо образом компенсировала нанесенные убытки.

Что такое договор подряда

Договор подряда – это документ, по которому заказчик поручает подрядчику проведение каких-либо работ или оказание услуг в определенном объеме и в установленный период времени.

При этом функция заказчика заключается в том, чтобы закупить необходимые для производства работ материалы, инструменты и оборудование, обеспечить место для их проведения, сформулировать задачи, проконтролировать и принять работы, а функция подрядчика – чтобы выполнить свои обязательства, не нарушая сроков и заранее утвержденной сметы.

Для того, чтобы все условия договора были соблюдены, их важно прописывать детально и скрупулезно, не выпуская из виду никаких нюансов, но даже это в некоторых случаях не гарантирует его стопроцентного исполнения.

Основные причины для формирования претензии

Чаще всего претензии по договору подряда составляются по нескольким причинам:

- нарушение сроков исполнения обязательств;

- ненадлежащее выполнение работ;

- одностороннее повышение стоимости работ;

- отказ от выплаты пени и штрафов в установленных договором случаях;

- невозмещение нанесенных убытков и т.п.

Роль претензии

По закону договор подряда, как любой другой подобный документ, подразумевает под собой исполнение одной из сторон взятых на себя обязательств по осуществлению каких-либо работ, а второй – их оплату в заранее оговоренном размере и порядке.

Если какая-либо из сторон нарушает хотя бы один пункт данного договора, ее контрагент может написать претензию – это ее право закреплено в законодательстве РФ.

Формирование данного документа – первый шаг на пути урегулирования спорных и конфликтных ситуаций

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что роль претензии достаточно велика. Она позволяет не только обозначить те проблемы, которые возникли в ходе исполнения договора подряда, но и своевременно предотвратить развитие ситуации и доведение дела до судебной инстанции.

Какие требования можно выдвигать в претензии

В отношении требований, все зависит от того, какие именно пункты договора были нарушены. Они могут касаться:

- стоимости выполнения работ в плане снижения (если работы выполнены не в полном объеме, некачественно или не в нужные сроки);

- компенсации неудовлетворительно произведенных работ;

- расторжения договора;

- возмещения понесенных затрат и т.д.

Кроме того, при нарушении условий договора каждая из сторон может настаивать на выплате неустойки, причем даже в тех случаях, когда данная норма не прописана в основном документе (здесь вступает в силу 332 статья ГК РФ, которая делает такой договор ничтожным).

Кто составляет претензию

В больших организациях для урегулирования различного рода юридических вопросов, в том числе восстановления нарушенных договорных обязательств, существуют целые специализированные отделы, а составление претензий входит в обязанность квалифицированных юристов.

В небольших компаниях претензии пишут сотрудники или руководители структурных подразделений, в ведении которых находится тот или иной договор подряда. Главное условие, чтобы специалист, составляющий документ, обладал юридической грамотностью и имел представление о законодательстве РФ в части договорных отношений.

Основные нюансы при составлении претензии

Как в отношении договоров, так и в отношении претензий не существует единых унифицированных форм. Это значит, что претензии могут составляться в произвольной форме. Правда при этом они должны по своей структуре и форме соответствовать стандартам делопроизводства, а по содержанию и тексту — правилам русского языка.

В претензии по договору подряда нужно всегда указывать следующие данные:

- наименование компании, от имени которой она пишется

- название организации, к которой она направляется

- адреса обеих сторон.

Также документ должен быть озаглавлен и в нем следует обязательно сделать ссылку на основной договор (внеся в бланк номер и дату его составления).

В описательной части надо указать суть претензии, в том числе назвать нарушенные пункты и условия договора. Если к претензии прикладываются какие-то дополнительные бумаги, фото-видео свидетельства допущенных нарушений, их тоже надо обозначить в документе отдельным пунктом.

Затем следует подытожить все вышесказанное – сюда рекомендуется не только включить свои требования и установить срок для их исполнения, но и предупредить контрагента о том, что в случае отказа от исполнения договорных обязательств, заинтересованная сторона оставляет за собой право обратиться в суд (как показывает практика, такая угроза в большинстве случаев оказывается действенной).

Как оформить претензию

Претензию можно писать на простом чистом листе любого удобного формата, или на фирменном бланке предприятия, от руки или в печатном виде (последний вариант удобен тем, что не нужно «вбивать» реквизиты отправителя).

Претензия обязательно должна быть подписана директором или представителем организации, отвечающим за решение конкретных вопросов, в ней обозначенных. При этом подпись должна быть только «живой», использование факсимильных автографов недопустимо.

Удостоверять претензию при помощи различного рода клише не обязательно, т.к. с 2016 года компании имеют право визировать свою документацию печатями и штампами только в том случае, если эта норма прописана в их локальных актах.

Претензия составляется в двух идентичных и равнозначных экземплярах, которые после подписи регистрируются в журнале учета документов, а отправляемый вариант отмечается еще и в журнале исходящей корреспонденции.

Переслать претензию можно по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или же передать с курьером или представителем фирмы – во втором случае следует заручиться автографом представителя контрагента о получении документа.

Источник

Какова ответственность за неисполнение обязательств по договору?

Неисполнение обязательств по договору влечет различного рода ответственность для контрагента, который допустил нарушения. О том, какие виды ответственности предусмотрены законом и последствиях нарушения взятых на себя обязательств по договорам, читатель узнает, прочитав статью.

Что признается неисполнением обязательств по договору по ГК РФ?

Понятие обязательства указано в ст. 307 ГК РФ. Это соглашение между двумя или несколькими участниками, в силу которого один из них должен совершить в пользу другого различные действия, либо наоборот, не совершать их. Характер действий (бездействия) зависит от предмета соглашения. Например, по договору купли-продажи, продавец должен передать товар покупателю, а по договору оказания услуг, исполнитель должен оказать услуги заказчику.

В любом обязательстве есть как минимум две стороны – должник и кредитор, что прямо следует из ст. 308 ГК РФ. Большинство из обязательств можно охарактеризовать как двусторонние, то есть обязанности есть у обеих сторон (по тому же договору купли-продажи, продавец передает товар, а покупатель передает за него деньги, т.е. оба являются обязанными).

Гражданское законодательство предполагает, что стороны должны добросовестно выполнять обязательства, четко следовать условиям договоров, выполнять все предусмотренные соглашением требования. Это следует из положений ст. 307 ГК РФ.

За неисполнение обязательств по договору, кредитор имеет право требования с должника исполнения в натуре, по суду (ст. 308.3 ГК РФ). Наличие такого права вытекает из принципа недопустимости недобросовестного поведения в договорных отношениях. Если по каким-то причинам исполнение в натуре невозможно, то кредитор имеет право получить денежную компенсацию. Кроме того, в силу п. 2 ст. 308.3 ГК РФ должник привлекается к ответственности за нарушение обязательства. Подробно о мерах такой ответственности указано в главе 25 ГК РФ.

Что такое ненадлежащее исполнение и чем оно отличается от неисполнения?

Любое обязательство, которое взяла на себя сторона сделки, должно быть исполнено согласно требованиям закона, либо соглашения, в силу требований ст. 309 ГК РФ. Возможны ситуации, когда сторона контракта частично выполняет взятые на себя обязательства, однако допускает частичное неисполнение обязательств по договору. Такое поведение можно охарактеризовать, как частичное, либо ненадлежащее исполнение условий сделки.

Приведем пример. Заключен договор подряда. Подрядчик выполняет все условия договора, строит дом для заказчику, однако сроки не исполняет. Это и есть ненадлежащее исполнение. В этом случае у кредитора возникают убытки, возмещения которых он имеет право требовать в полном объеме.

Какие последствия неисполнения обязательств по договору предусмотрены законом?

Как мы указали выше, невыполнение условий сделки, либо частичное игнорирование требований договора, влечет убытки для пострадавшей стороны. По общему правилу, возможно взыскание убытков в полном объеме. В состав убытков входят два элемента, что предусмотрено ст. 15 ГК РФ. Это прямой ущерб и упущенная выгода.

Прямой ущерб

Под прямым ущербом следует понимать расходы, понесенные пострадавшей стороной в связи с неисполнением обязательств по договору контрагентом.

Приведем все тот же пример со строительством дома. Подрядчик не соблюдает сроки, соответственно заказчик не может принять объект вовремя. Это лишает его возможности начать пользоваться постройкой своевременно, в соответствии с достигнутыми по соглашению договоренностями. В результате, он несет убытки, например, тратит на аренду иного жилья.

Еще один пример – договор аренды, согласно которому арендатор должен осуществлять текущий ремонт переданного ему недвижимого имущества. В результате неисполнения такой обязанности, недвижимость теряет свои свойства, требует значительного вложения средств со стороны арендодателя (собственника объекта). Соответственно, такие затраты признаются убытками.

Упущенная выгода

Такие убытки – это не возможные расходы стороны сделки, чьи права нарушаются неисполнением договора, а потерянные доходы. Их кредитор имел бы возможность получить, если должник выполнил все условия договоренностей.

Проблема взыскания данной разновидности убытков кроется в том, что размер недополученной выгоды определить невозможно. В связи с этим, законодателем разработан механизм расчета таких убытков (п. 5 ст. 393 ГК РФ).

Пример расчета приведен в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7. Указывается, что в случае, когда по договору подряда, согласно которому подрядчик был обязан отремонтировать магазин заказчика, но не сделал этого вовремя, заказчик понес убытки. Их размер может быть определен путем анализа прибыли заказчика за определенный период. Заказчик должен доказать факт получения прибыли в определенном размере в определенном периоде, а также то обстоятельство, что объект (магазин) предполагалось использовать для целей предпринимательской деятельности.

Неустойка

Помимо указанных выше и поименованных в ст. 15 ГК РФ убытков, закон предусматривает и иные виды ответственности. Одним из них является неустойка. О данном виде ответственности законодатель упоминает в ст. 330 ГК РФ. Так, неустойкой признается денежная сумма, которая должна быть выплачена кредитору от должника, если обязательства исполнены не так, как указано в договоре, либо не исполнены вовсе.

Соотношение убытков и неустойки законодатель приводит в ст. 394 ГК РФ. Согласно данной норме, если договором или законом предусмотрена выплата неустойки, убытки возмещаются в части, которая не покрывается неустойкой. Это общее правило.

Возможны также случаи (если они предусмотрены законом либо договором), когда:

Есть вопрос? Ответим по телефону! Звонок бесплатный!

- Возможно взыскание исключительно неустойки, но не убытков.

- Возможно взыскание убытков и неустойки одновременно.

- Когда кредитор сам решает что взыскивать – убытки либо неустойку.

Вина должника, как основание для наступления его ответственности

Ответственность за неисполнение обязательств по договору возможна только за виновные действия. При этом, следует отметить, что вина признается доказанной изначально, то есть предполагается (ст. 401 ГК РФ). Должник должен доказывать, что нарушение условий соглашения произошло не по его вине, и если доказать этого он не сможет, то будет нести предусмотренную законом ответственность.

Если должник допустил нарушения в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, то он может быть освобожден от ответственности, если сможет доказать, что нарушение допущено ввиду каких-либо обстоятельств, которые он не мог преодолеть (это могут быть войны, форс-мажорные обстоятельства, катаклизмы, и т.д.). В п. 3 ст. 401 ГК РФ прямо указано, что не являются такими обстоятельствами отсутствие денег на исполнение договора или нехватка товаров на рынке сбыта.

Нарушение договора поставки

Для договора поставки характерны все виды ответственности, перечисленные выше. Однако договор поставки обладает специфическими особенностями, о которых необходимо упомянуть. Так, согласно требованиям ст. 523 ГК РФ одна из сторон сделки может прекратить ее исполнение по собственной инициативе, без согласия иной стороны.

Такое возможно, если другой стороной существенно нарушены условия договора.

Со стороны поставщика существенным нарушением признается:

- Нарушение срока поставки (два и более раза).

- Поставка некачественной продукции, если недостатки невозможно устранить быстро и в срок, который устроит покупателя.

Если покупателю из-за указанных нарушений пришлось купить товар у другого поставщика, то допустившее нарушение лицо должно возместить разницу в стоимости (если товар приобретен по более высокой цене).

Со стороны покупателя, грубыми нарушениями являются:

- Нарушения срока оплаты (два и более раза).

- Не принятие надлежащим образом поставленного товара.

В таких ситуациях поставщик имеет право получить разницу между суммой, обещанной покупателем, и той суммой, которую он получил от другого лица (так как вынужден был продать товар другим лицам дешевле).

Таким образом, неисполнение обязательств по договору поставки влечет дополнительные последствия для сторон-нарушителей.

Нарушение договора оказания услуг

Дополнительные виды ответственности предусмотрены при неисполнении обязательств по договору оказания услуг. Они прописаны в ст. 723, 783 ГК РФ.

Если исполнитель оказал некачественные услуги, то заказчик получает право потребовать:

- Устранить недостатки.

- Уменьшить цену.

- Обратиться за оказанием услуг к другому исполнителю и потребовать возмещения расходов.

Если приведенные выше требования не будут исполнены, то заказчик может не платить за услугу, и получить возмещение убытков в порядке ст. 15 ГК РФ.

Ответственность за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ

Если денежное обязательство не было исполнено так, как этого требовало соглашение, должник может понести ответственность по ст. 395 ГК РФ за пользование чужими деньгами.

Ответственность возникает в следующих случаях:

- Удержание денег контрагента, являющееся неправомерным.

- Не возврат взятых денежных средств по договорам займа, иным сделкам.

- Просрочка оплаты.

- Неосновательное получение средств от иных лиц.

Проценты подлежат начислению на всю сумму средств, которая должна была вернуться кредитору. Размер процентов приравнивается к ключевой ставке ЦБ РФ (если в договоре не указано иное). Поскольку ставка может меняться, то необходимо это учитывать при расчетах, и каждый период действия конкретного размера ставки рассчитывать по разному.

Проценты начисляются вплоть до исполнения обязательства, если иное не указано в соглашении сторон.

Таким образом, основные виды ответственности – это убытки и неустойка. Однако могут быть предусмотрены и иные последствия неисполнения обязательств, характерные для определенных видов договоров. Примерами таких последствий являются договоры поставки и оказания услуг.

Источник