Нормирование труда при подземном и капитальном ремонтах скважин

Планирование балансов нефти и газа

В нефтегазодобывающем предприятии составляют отдельно баланс нефти и баланс газа.

Баланс нефти отражает добычу и распределение нефти по различным потребителям, он устанавливает:

1) количество нефти, планируемое к сдаче производственно-товарным (нефтепроводным) конторам или непосредственно нефтеперерабатывающим заводам — сдача нефти в переработку Qc;

3) нетоварный расход нефти Qp. нт.

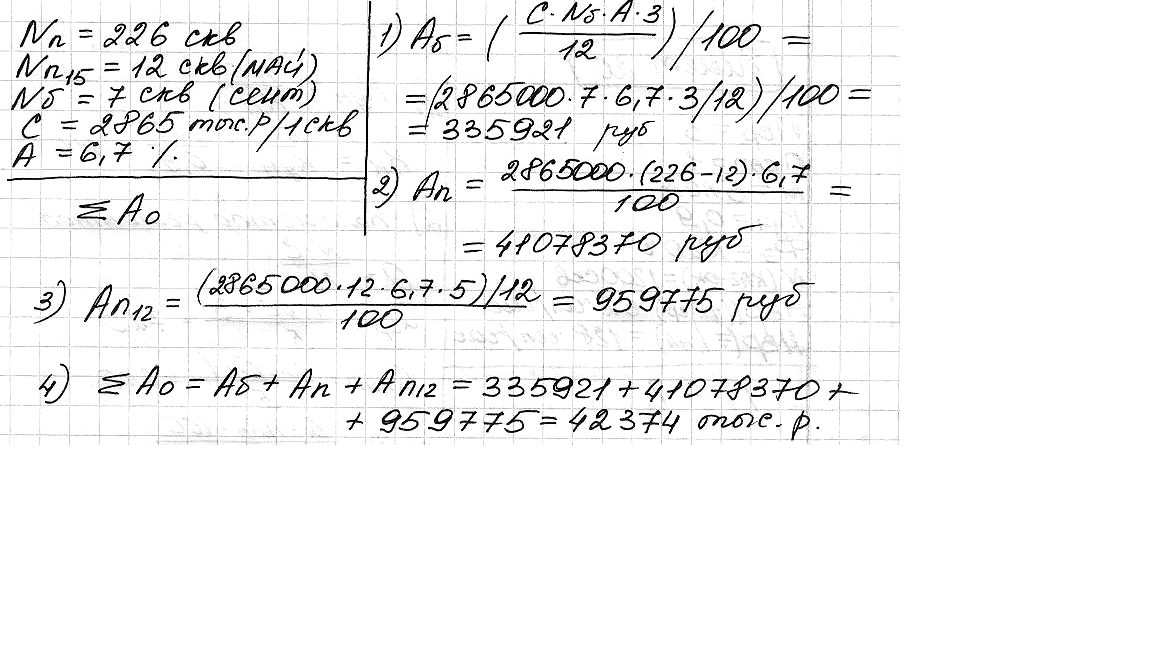

При составлении баланса нефти учитывают разницу остатков нефти в товарных емкостях на начало Qо.н и конец Qо.к планируемого года.

Если добыча нефти по нефтегазодобывающему предприятию по плану составляет Qпл тонн нефти, то сдача нефти в переработку определяется следующим соотношением:

Каждую из составляющих баланс нефти планируют следующим образом:

Qпл — добычу нефти по плану берут из плана;

Qp.нт — нетоварный расход нефти — исходя из потребности в расходе нефти на собственные производственные нужды нефтегазодобывающего предприятия. Например, расход нефти на промывку скважин, на производство гидроразрыва пластов и т. д. устанавливают в соответствии с нормой расхода нефти на те или иные производственные нужды Нм.т.с и объемом работ в единицах, на которые рассчитывается норма расхода, например, скважино-месяцы эксплуатации Сэ:

При планировании нетоварного расхода нефти учитывают потери нефти при деэмульсации (2—3% от Qпл):

Qp.т — товарный расход нефти УБР, жилищно-коммунальному хозяйству и другим устанавливают в виде лимитов, спускаемых нефтегазодобывающему предприятию вышестоящей организацией;

Qо.н— остаток нефти в товарных емкостях нефтегазодобывающего предприятия на начало планируемого года устанавливают по фактическому остатку нефти на конец отчетного года;

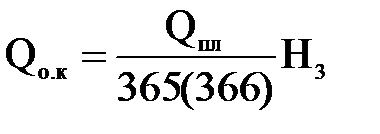

Qo.к — остаток нефти в товарных емкостях нефтегазодобывающего предприятия на конец планируемого года устанавливают исходя из нормативного количества дней задержки нефти в товарных резервуарах Н3, которое зависит от условий добычи, обработки, хранения, перекачки и сдачи нефти.

Так как суточная добыча нефти в нефтегазодобывающем предприятии равняется Qпл/365 (366), то

где Н3—равно 2—3 дням.

Баланс нефти составляют исходя из плана ее добычи по сортам, поскольку на нефтеперерабатывающие заводы нефть сдается строго определенного качества (сорта). Аналогично составляют баланс газа.

Основное условие выполнения плана производства и реализации продукции нефтегазодобывающего предприятия — это обеспечение слаженной работы всех его подразделений при непрерывном оперативном контроле их производственной деятельности. Такой контроль производят промыслы.

Инженерно-технологическая служба осуществляет круглосуточное оперативное руководство работой операторов добычи нефти и газа и контроль за ходом процесса добычи, а также проведение документации, с помощью которой контролируется работа скважин.

Мастера по добыче нефти на промыслах фиксируют необходимые сведения по скважинам в сменном журнале, в котором отражаются дебиты по скважинам, нарушения режима работы, причины и продолжительность остановок. На основании собранных данных начальник цеха добычи нефти и газа (промысла) оценивает результаты работы за сутки в целом.

Нормирование труда при подземном и капитальном ремонтах скважин

К подземному ремонту скважин относятся следующие работы:

1) Смена глубинного насоса;

2) Ремонт плунжера насоса;

3) Изменение глубины погружения насоса;

4) Ликвидация обрыва или отвинчивания штанг;

5) Промывка, расхаживание глубинного насоса;

6) Ликвидация обрыва полированного штока;

7) Смена насосно-компрессорных труб однорядного и двухрядного подъемников;

8) Смена запарафиненных труб;

9) Изменение погружения труб при однорядном подъемнике;

10) Очистка эксплуатационной колонны от парафина;

11) Спуск и подъем насосно-компрессорных труб при эксплуатации скважин погружными электронасосами, гидропоршневыми насосами и лифтом замещения;

12) Чистка песчаных пробок;

13) Промывка песчаных пробок.

При производстве подземного ремонта требуется выполнение определенного объема подготовительно-заключительных работ и работ по выполнению основного процесса при каждом виде ремонта, а также некоторых вспомогательных работ. Причем подготовительно-заключительные работы могут быть связаны с началом и окончанием подземного ремонта, началом смены и с началом и окончанием основных процессов. Нормативную продолжительность подготовительно-заключительных работ определяют суммированием норм времени на отдельные, предусмотренные технологией, виды работ. Так, к подготовительным работам перед подъемом труб относятся:

1) Подъем плунжера трубного насоса или вставного насоса из устья скважины и опускание на мостки;

2) Снятие штангового крюка с подъемного;

3) Спуск талевого блока на пол буровой;

4) Отсоединение подъемного крюка от талевого блока;

5) Переоснастка талевой системы;

6) Присоединение подъемного крюка к талевому блоку;

7) Поднятие талевого блока в рабочее положение;

8) Надевание подъемных штропов на крюк.

Элементные нормы на каждый вид работ определяют по материалам фотографии производственного процесса. В справочнике ЕНВ приведены укрупненные нормы времени па подготовительно-заключительные работы, связанные как с началом и окончанием ремонта, так и со спуском и подъемом насосно-компрессорных труб и штанг.

Укрупненные нормы времени на подготовительно-заключительные работы зависят от способа эксплуатации скважин, типа насоса (трубные, вставные, погружные).

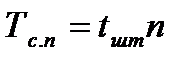

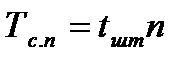

Производство любого вида подземного ремонта связано с большим объемом спуско-подъемных операций — основными работами при ремонте. Нормативную продолжительность Тс.п основных работ определяют умножением нормы штучного времени tшт на подъем (спуск) одной трубы (штанги) па количество n поднимаемых (спускаемых) труб (штанг):

Норму штучного времени на подъем (спуск) одной трубы tщт определяют суммированием нормативов времени на приемы, составляющие операцию подъема или спуска.

Так, операция подъема насосно-компрессорных труб с укладкой их на мостки состоит из следующих приемов:

1) Подача штропов, подвешенных на крюке, к устью скважины;

2) Подъем трубы из скважины;

3) Установка элеватора и посадка на него колонны труб;

4) Надевание ключей, развинчивание труб и снятие ключей;

5) Приподъем трубы, отвод ее в сторону и опускание и укладка трубы на мостки.

Состав приемов операции подъема, а также и спуска будет зависеть от технологии подъема и спуска, средств механизации и автоматизации, используемых при выполнении спуско-подъемных операций, а также типа глубинного насоса, спущенного в скважину. При подъеме труб автоматом состав приемов несколько видоизменяется.

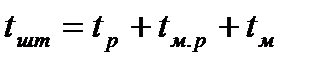

Приемы, составляющие операцию, являются ручными, машинно-ручными и чисто машинными. Поэтому норма штучного времени tшт на подъем (спуск) определяется по формуле:

где tр, tм.р, tм — норматив времени на выполнение соответственно ручных, машинно-ручных и машинных приемов.

Нормативы времени на ручные и машинно-ручные приемы устанавливают на основании данных хронометражных наблюдений и замеров времени на выполнение этих приемов.

Машинными приемами являются при подъеме труб непосредственный «подъем трубы», при спуске «подъем порожнего элеватора». Нормативы времени на машинные приемы при спуско-подъемных операциях рассчитывают с учетом технической характеристики трактора-подъемника и технологии производства спуско-подъемных операций по формуле:

где tм — норматив времени на выполнение приема «подъем трубы»;

L — длина поднимаемой трубы в м;

uср — средняя скорость подъема крюка в м/мин;

k1 — коэффициент, учитывающий замедление скорости подъема крюка при включении и торможении барабана лебедки (при включении I, II и III скоростей при подземном ремонте k1 = 1,2, при включении IV и V скоростей k1 = 1,3, при ремонте скважин, оборудованных погружными электронасосами, k1 = 1,5).

Нормы времени на спуско-подъемные операции, приведенные в справочнике ЕНВ, рассчитаны для труб длиной 7 м и 14 м (двухтрубка). При подъеме труб длиной более 7 м или 14 м к нормам времени применяют поправочные коэффициенты на основе данных о средней скорости подъема крюка uср:

где dcp — средний диаметр барабана лебедки в м;

п — число оборотов барабана лебедки в минуту;

i — число струн оснастки талевого механизма.

Средний диаметр барабана лебедки и среднюю скорость подъема крюка определяют в том же порядке, что и при расчете машинного времени на подъем бурильных труб. Та же, что и в бурении, последовательность сохраняется при определении грузоподъемности лебедки и допускаемого количества поднимаемых труб.

В справочнике ЕНВ даны нормы штучного времени на подъем и спуск труб однотрубками, двухтрубками в зависимости от их диаметра, оснастки по каждому типу подъемника. Там же приведены техническая характеристика подъемника и допускаемое количество подъема труб на каждой скорости.

Кроме подготовительно-заключительных и основных работ в нормативную продолжительность подземного ремонта включается время на переезд подъемника, на установку и снятие автоматов по свинчиванию и развинчиванию штанг и иасосно-компрессорных труб, на заправку подъемника, на заполнение колонны труб водой для проверки работы глубинного насоса и некоторые другие вспомогательные работы. Нормы времени на все эти виды работ, кроме заполнения колонны труб водой, определяют на основании фотографии рабочих процессов. В нормах указанного справочника ЕНВ не учтено время на выполнение различных мелких вспомогательных и ремонтных работ. Поэтому в нормативную продолжительность подземного ремонта включается дополнительно 0,4% нормы времени па каждые 100 м глубины подвески насосно-компрессорных труб.

Например, при глубине подвески 1200 м и нормативной продолжительности подземного ремонта 20 ч надбавка к норме будет равна

1200 × 0,4 / 100 = 4,8%, или 20 × 4,8 / 100 = 0,96 ч.

| | | следующая лекция ==> |

| Конденсаторные установки | | |

Дата добавления: 2016-05-05 ; просмотров: 2343 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Нормирование труда при подземном и капитальном ремонтах скважин. Финансы организаций и задачи финансового менеджмента

Финансы организаций и задачи финансового менеджмента

Финансовый менеджмент— это вид профессиональной деятельности, направленной на управление движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в процессе производства и реализации продукции и работ.

Финансовый менеджмент включает:

— анализ финансового состояния предприятия на основе принятой по предприятию формы отчетности;

— разработку стратегии и тактики финансовой политики предприятия с использованием внутренней и внешней информации;

— оценку инвестиционных проектов и портфеля инвестиций, оценку затрат на

капитал;

В рамках повседневной деятельности финансовые отношения возникают при оплате поставок, получении банковских и коммерческих кредитов, страховании, распределении прибыли, дивидендов, выплате заработной платы, погашении долгов, процентов, уплате налогов, краткосрочном финансировании и др.

Финансовая система предприятия определяется объемом и структурой финансов (капитала), технологией, продолжительностью цикла производства.

Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент учреждения предприятия, когда образуется уставный фонд. Источниками образования уставного фонда в зависимости от организационно-правовых форм собственности выступают: акционерный капитал, паевые взносы членов кооперативов (учредителей), отраслевые финансовые ресурсы, долгосрочные кредиты, бюджетные средства. Величина уставного фонда показывает размер тех денежных средств, которые инвестированы в процесс производства и затрачиваются на образование основных и оборотных средств.

Финансовые ресурсы на действующих предприятиях образуются за счет целого ряда источников. По форме права собственности можно выделить две группы источников: собственные источники денежных средств (внутренние источники) и заемные средства (внешние источники). Состав источников финансовых ресурсов приведен на рис. 7.1.

Финансовые ресурсы

Внутренний источник образования финансовых ресурсов предприятия

Внешние источники образования финансовых ресурсов предприятия

Прибыль от основной деятельности

Прибыль от внереализационных операций:

— посреднических операций, сделок,

— от производства и реализации сельхозпродукции;

— от продажи основных фондов;

— от строительно-монтажных работ, выполненных хозспособом

Устойчивые пассивы и кредиторская задолженность

Доходы от прочей деятельности:

— дивиденды и проценты по ценным бумагам, принадлежащим предприятию;

— доходы от долевого участия в деятельности другого предприятия;

— доходы от видеосалонов, казино, игорного бизнеса;

— паевые взносы акционеров предприятия;

Финансовые ресурсы от концернов

Финансовые ресурсы на паевых началах

Другие источники извне

Рис. 7.1. Источники финансовых ресурсов.

Источниками собственных (внутренних) финансовых ресурсов является стоимость реализованной продукции (оказанных услуг и проведенных работ), различные части которой в процессе распределения выручки принимают форму денежных доходов и накоплений. Основные внутренние источники финансовых ресурсов: прибыль; амортизационные отчисления; кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в распоряжении хозяйствующего субъекта; устойчивые пассивы; паевые взносы членов коллектива и др. К внешним источникам финансовых ресурсов можно отнести: страховые возмещения по наступившим рискам; паевые взносы других предприятий; дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов; бюджетные субсидии и др.

Основным источником финансовых ресурсов является балансовая прибыль, которая состоит из прибыли от реализации продукции, прибыли от прочей реализации и доходов по внереализационным операциям (за минусом расходов по этим операциям). Прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) представляет собой разницу между выручкой от реализации продукции без налога на добавленную стоимость, акцизов экспортных тарифов (для экспортной выручки) и затратами на производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции.

Прибыль от прочей реализации — это прибыль, полученная от реализации основных фондов и другого имущества хозяйствующего субъекта, отходов и т.п. Прибыль от прочей реализации определяется как разница между выручкой от реализации и затратами на эту реализацию. При определении прибыли от реализации основных фондов и иного имущества предприятия для целей налогообложения учитывается разница (превышение) между продажной ценой и первоначальной или остаточной этих фондов и имущества, увеличенной на индекс инфляции.

В состав доходов (расходов) от внереализационных операций включаются:

♦ доходы от сдачи имущества в аренду;

♦ доходы (дивиденды, проценты) по акциям, облигациям и иным

ценным бумагам, принадлежащим предприятию;

♦ другие доходы (расходы) от операций, непосредственно не

связанных с производством продукции (работ, услуг) и ее

реализацией, включая суммы, полученные и уплаченные в

виде санкций и возмещения ущерба.

Надежным и устойчивым источником финансовых ресурсов являются амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления в денежном выражении отражают ту часть стоимости основных производственных фондов, которая в процессе труда была перенесена на вновь созданный продукт. Стоимость износа включается в себестоимость изготовляемой продукции. По мере ее реализации за счет соответствующей части выручки образуется амортизационный фонд. Его величина зависит от стоимости основных фондов, их состава и норм амортизационных отчислений. Величина амортизации определяется из среднегодовой стоимости амортизируемых основных фондов и норм амортизационных отчислений, установленных в процентах к первоначальной стоимости основных фондов. Амортизационные отчисления могут начисляться равномерным и ускоренным методами. В Российской Федерации применяется главным образом равномерный метод начисления амортизации (ежемесячно).

Паевые и членские взносы в связи с переходом предприятии на работу в условиях рынка играют существенную роль в формировании внутренних ресурсов. Пай, паевой (членский) взнос представляет собой денежную сумму вклада, уплачиваемую юридическим или физическим лицом при вступлении в совместное предпринимательство.

Паевой взнос обязателен для вступления в товарищество с ограниченной ответственностью, в смешанное предприятие, в совместное российско-иностранное предприятие. Паевой взнос может быть внесен денежными средствами; путем передачи в собственность хозяйствующего субъекта имущества и других материальных ценностей; прав пользования землей, водой и другими природными ресурсами; имущественных прав; путем отчисления от заработной платы работников в течение определенного времени.

При недостатке собственных средств предприятие использует внешние источники поступления финансовых ресурсов.

Дивиденды представляют собой доход на акцию, формирующийся за счет прибыли акционерного общества (или другого элемента), выпускающего акции. Размер дивиденда не является величиной постоянной. Он зависит, прежде всего, от прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов.

К внешним источникам формирования ресурсов предприятия относятся кредиты, займы, финансовые ресурсы от концернов и бюджетной субсидии.

Кредит — это предоставление в долг денег (ссуда) или това-

ров. Кредиты бывают: банковский, коммерческий, инвестици-

онный, налоговый.

Банковский кредит — ссуда, выданная банком или кредитным учреждением на условиях срочности, возвратности, платности. Ссуда предоставляется хозяйствующему субъекту на определенное время с обязательным возвратом в установленный срок и с уплатой процентов. В зависимости от срока кредитования банковские кредиты подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные кредиты выдаются на срок до одного года, долгосрочные — на срок свыше одного года. В зависимости от цели кредитования банковские кредиты подразделяются на кредитовыдаваемые на финансирование оборотных средств (как правило, краткосрочные кредиты) и на кредиты, предоставляемые на финансирование капиталовложений. Кредиты могут выдаваться в рублях и в валюте. Плата за кредит взимается по ставкам, сложившимся на денежном рынке, по краткосрочным кредитам и на рынке капиталов — по долгосрочным кредитам. Проценты, уплаченные по кредитам в соответствии с действующими законами, могут относиться либо на себестоимость продукции, либо на балансовую прибыль, либо на чистую прибыль.

Коммерческий кредит — отсрочка платежа одного хозяйствующего субъекта другому. Коммерческие кредиты предоставляются хозяйствующему субъекту поставщиками продукции (работ, услуг) в форме вексельного кредита или открытого счета, а покупателем поставщику — в форме аванса.

Под инвестиционным налоговым кредитом понимается отсрочка налогового платежа, предоставляемая налоговыми органами. Порядок и условия выдачи этого кредита определены Законом «Об инвестиционном налоговом кредите». Законом предусматривается отсрочка налоговых платежей для двух категорий предприятий:

♦ малых предприятий при закупке и вводе в действие определенных видов оборудования;

♦ приватизируемых предприятий (при некоторых ограничениях) по кредиту для выкупа имущества предприятия.

Для получения налогового кредита предприятия заключают кредитные соглашения с налоговым органом по месту регистрации предприятия. При этом налоговый орган не вправе требовать от предприятия:

1) начала возврата кредита ранее двух лет с даты подписания соглашения, а также гашения кредита в срок менее пяти лет;

2) установления процентов налогового кредита свыше процента инфляции, признаваемого Правительства РФ в качестве официального индекса инфляции.

Приватизированное предприятие имеет право на получение налогового кредита в размере платежей по процентам, начисляемым на сумму целевого кредита, предоставленного коммерческим банком товариществу, образованному членами коллектива для выкупа всего или части имущества этого предприятия. В такое товарищество должно входить более половины от общего числа работников этого предприятия. Приватизированным предприятиям налоговый кредит предоставляется путем уменьшения налога на имущество на сумму, исчисленную по процентам за кредит, полученный указанным выше товариществом. При этом исчисленная сумма не должна уменьшать сумму налогового платежа более чем на 50%.

Основными задачами финансового менеджмента являются:

1. Разработка концепции финансовых отношений и управление финансами

предприятия, обеспечивающих высокую доходность, защиту от риска, финансовую устойчивость;

2. Определение основных направлений использования финансов на текущий

период и долгосрочного курса на перспективу;

3. Осуществление практических действий по привлечению, распределению и

перераспределению в использовании финансовых ресурсов предприятия.

Основными источниками, обеспечивающимися финансовое управление предприятием, являются:

— оперативная отчетность финансовых служб предприятия;

— сообщения финансовых органов;

— информация банковской системы, налоговых органов и др.

Нормирование труда при подземном и капитальном ремонтах скважин

К подземному ремонту скважин относятся следующие работы:

1) Смена глубинного насоса;

2) Ремонт плунжера насоса;

3) Изменение глубины погружения насоса;

4) Ликвидация обрыва или отвинчивания штанг;

5) Промывка, расхаживание глубинного насоса;

6) Ликвидация обрыва полированного штока;

7) Смена насосно-компрессорных труб однорядного и двухрядного подъемников;

8) Смена запарафиненных труб;

9) Изменение погружения труб при однорядном подъемнике;

10) Очистка эксплуатационной колонны от парафина;

11) Спуск и подъем насосно-компрессорных труб при эксплуатации скважин погружными электронасосами, гидропоршневыми насосами и лифтом замещения;

12) Чистка песчаных пробок;

13) Промывка песчаных пробок.

При производстве подземного ремонта требуется выполнение определенного объема подготовительно-заключительных работ и работ по выполнению основного процесса при каждом виде ремонта, а также некоторых вспомогательных работ. Причем подготовительно-заключительные работы могут быть связаны с началом и окончанием подземного ремонта, началом смены и с началом и окончанием основных процессов. Нормативную продолжительность подготовительно-заключительных работ определяют суммированием норм времени на отдельные, предусмотренные технологией, виды работ. Так, к подготовительным работам перед подъемом труб относятся:

1) Подъем плунжера трубного насоса или вставного насоса из устья скважины и опускание на мостки;

2) Снятие штангового крюка с подъемного;

3) Спуск талевого блока на пол буровой;

4) Отсоединение подъемного крюка от талевого блока;

5) Переоснастка талевой системы;

6) Присоединение подъемного крюка к талевому блоку;

7) Поднятие талевого блока в рабочее положение;

8) Надевание подъемных штропов на крюк.

Элементные нормы на каждый вид работ определяют по материалам фотографии производственного процесса. В справочнике ЕНВ приведены укрупненные нормы времени па подготовительно-заключительные работы, связанные как с началом и окончанием ремонта, так и со спуском и подъемом насосно-компрессорных труб и штанг.

Укрупненные нормы времени на подготовительно-заключительные работы зависят от способа эксплуатации скважин, типа насоса (трубные, вставные, погружные).

Производство любого вида подземного ремонта связано с большим объемом спуско-подъемных операций — основными работами при ремонте. Нормативную продолжительность Тс.п основных работ определяют умножением нормы штучного времени tшт на подъем (спуск) одной трубы (штанги) па количество n поднимаемых (спускаемых) труб (штанг):

Норму штучного времени на подъем (спуск) одной трубы tщт определяют суммированием нормативов времени на приемы, составляющие операцию подъема или спуска.

Так, операция подъема насосно-компрессорных труб с укладкой их на мостки состоит из следующих приемов:

1) Подача штропов, подвешенных на крюке, к устью скважины;

2) Подъем трубы из скважины;

3) Установка элеватора и посадка на него колонны труб;

4) Надевание ключей, развинчивание труб и снятие ключей;

5) Приподъем трубы, отвод ее в сторону и опускание и укладка трубы на мостки.

Состав приемов операции подъема, а также и спуска будет зависеть от технологии подъема и спуска, средств механизации и автоматизации, используемых при выполнении спуско-подъемных операций, а также типа глубинного насоса, спущенного в скважину. При подъеме труб автоматом состав приемов несколько видоизменяется.

Приемы, составляющие операцию, являются ручными, машинно-ручными и чисто машинными. Поэтому норма штучного времени tшт на подъем (спуск) определяется по формуле:

где tр, tм.р, tм — норматив времени на выполнение соответственно ручных, машинно-ручных и машинных приемов.

Нормативы времени на ручные и машинно-ручные приемы устанавливают на основании данных хронометражных наблюдений и замеров времени на выполнение этих приемов.

Машинными приемами являются при подъеме труб непосредственный «подъем трубы», при спуске «подъем порожнего элеватора». Нормативы времени на машинные приемы при спуско-подъемных операциях рассчитывают с учетом технической характеристики трактора-подъемника и технологии производства спуско-подъемных операций по формуле:

где tм — норматив времени на выполнение приема «подъем трубы»;

L — длина поднимаемой трубы в м;

uср — средняя скорость подъема крюка в м/мин;

k1 — коэффициент, учитывающий замедление скорости подъема крюка при включении и торможении барабана лебедки (при включении I, II и III скоростей при подземном ремонте k1 = 1,2, при включении IV и V скоростей k1 = 1,3, при ремонте скважин, оборудованных погружными электронасосами, k1 = 1,5).

Нормы времени на спуско-подъемные операции, приведенные в справочнике ЕНВ, рассчитаны для труб длиной 7 м и 14 м (двухтрубка). При подъеме труб длиной более 7 м или 14 м к нормам времени применяют поправочные коэффициенты на основе данных о средней скорости подъема крюка uср:

где dcp — средний диаметр барабана лебедки в м;

п — число оборотов барабана лебедки в минуту;

i — число струн оснастки талевого механизма.

Средний диаметр барабана лебедки и среднюю скорость подъема крюка определяют в том же порядке, что и при расчете машинного времени на подъем бурильных труб. Та же, что и в бурении, последовательность сохраняется при определении грузоподъемности лебедки и допускаемого количества поднимаемых труб.

В справочнике ЕНВ даны нормы штучного времени на подъем и спуск труб однотрубками, двухтрубками в зависимости от их диаметра, оснастки по каждому типу подъемника. Там же приведены техническая характеристика подъемника и допускаемое количество подъема труб на каждой скорости.

Кроме подготовительно-заключительных и основных работ в нормативную продолжительность подземного ремонта включается время на переезд подъемника, на установку и снятие автоматов по свинчиванию и развинчиванию штанг и иасосно-компрессорных труб, на заправку подъемника, на заполнение колонны труб водой для проверки работы глубинного насоса и некоторые другие вспомогательные работы. Нормы времени на все эти виды работ, кроме заполнения колонны труб водой, определяют на основании фотографии рабочих процессов. В нормах указанного справочника ЕНВ не учтено время на выполнение различных мелких вспомогательных и ремонтных работ. Поэтому в нормативную продолжительность подземного ремонта включается дополнительно 0,4% нормы времени па каждые 100 м глубины подвески насосно-компрессорных труб.

Например, при глубине подвески 1200 м и нормативной продолжительности подземного ремонта 20 ч надбавка к норме будет равна

1200 × 0,4 / 100 = 4,8%, или 20 × 4,8 / 100 = 0,96 ч.

| | | следующая лекция ==> | |

| Схема замещения и параметры двухобмоточного трансформатора. Паспортные данные трансформатора их использование для расчета параметров схемы замещения. | | | Борьба реформистской и контрреформистской тенденций в политике российского самодержавия второй половины XIX в. |

Дата добавления: 2016-05-05 ; просмотров: 669 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник