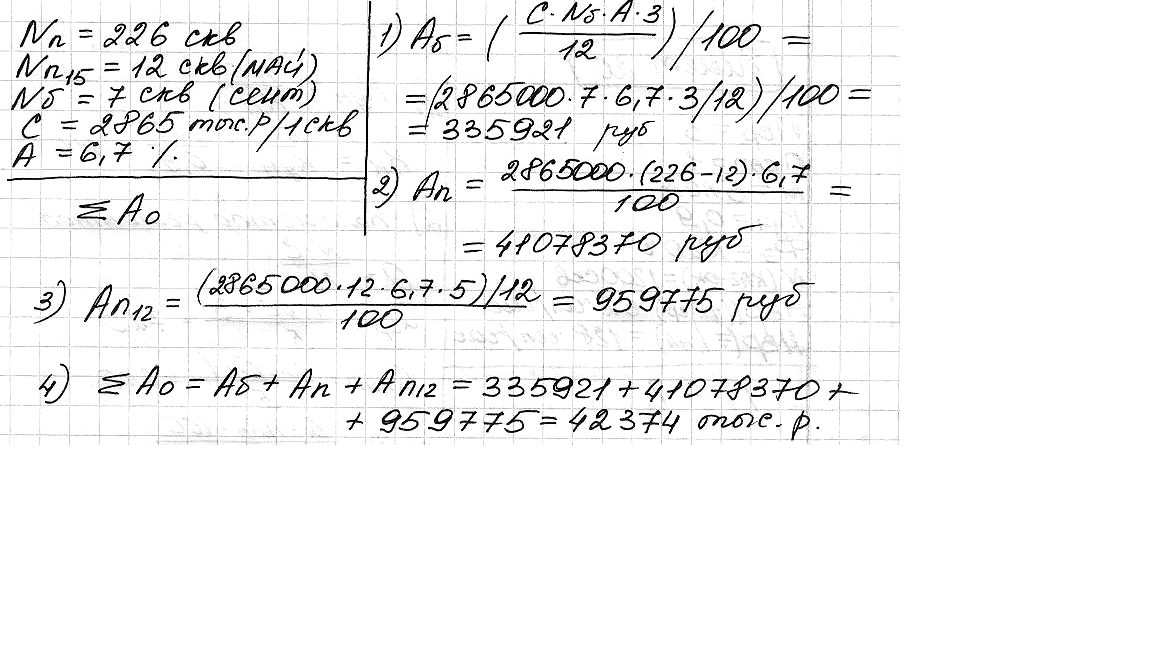

Нормирование труда при подземном и капитальном ремонтах скважин

Планирование балансов нефти и газа

В нефтегазодобывающем предприятии составляют отдельно баланс нефти и баланс газа.

Баланс нефти отражает добычу и распределение нефти по различным потребителям, он устанавливает:

1) количество нефти, планируемое к сдаче производственно-товарным (нефтепроводным) конторам или непосредственно нефтеперерабатывающим заводам — сдача нефти в переработку Qc;

3) нетоварный расход нефти Qp. нт.

При составлении баланса нефти учитывают разницу остатков нефти в товарных емкостях на начало Qо.н и конец Qо.к планируемого года.

Если добыча нефти по нефтегазодобывающему предприятию по плану составляет Qпл тонн нефти, то сдача нефти в переработку определяется следующим соотношением:

Каждую из составляющих баланс нефти планируют следующим образом:

Qпл — добычу нефти по плану берут из плана;

Qp.нт — нетоварный расход нефти — исходя из потребности в расходе нефти на собственные производственные нужды нефтегазодобывающего предприятия. Например, расход нефти на промывку скважин, на производство гидроразрыва пластов и т. д. устанавливают в соответствии с нормой расхода нефти на те или иные производственные нужды Нм.т.с и объемом работ в единицах, на которые рассчитывается норма расхода, например, скважино-месяцы эксплуатации Сэ:

При планировании нетоварного расхода нефти учитывают потери нефти при деэмульсации (2—3% от Qпл):

Qp.т — товарный расход нефти УБР, жилищно-коммунальному хозяйству и другим устанавливают в виде лимитов, спускаемых нефтегазодобывающему предприятию вышестоящей организацией;

Qо.н— остаток нефти в товарных емкостях нефтегазодобывающего предприятия на начало планируемого года устанавливают по фактическому остатку нефти на конец отчетного года;

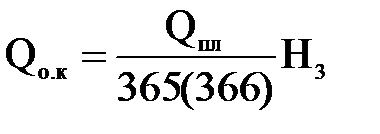

Qo.к — остаток нефти в товарных емкостях нефтегазодобывающего предприятия на конец планируемого года устанавливают исходя из нормативного количества дней задержки нефти в товарных резервуарах Н3, которое зависит от условий добычи, обработки, хранения, перекачки и сдачи нефти.

Так как суточная добыча нефти в нефтегазодобывающем предприятии равняется Qпл/365 (366), то

где Н3—равно 2—3 дням.

Баланс нефти составляют исходя из плана ее добычи по сортам, поскольку на нефтеперерабатывающие заводы нефть сдается строго определенного качества (сорта). Аналогично составляют баланс газа.

Основное условие выполнения плана производства и реализации продукции нефтегазодобывающего предприятия — это обеспечение слаженной работы всех его подразделений при непрерывном оперативном контроле их производственной деятельности. Такой контроль производят промыслы.

Инженерно-технологическая служба осуществляет круглосуточное оперативное руководство работой операторов добычи нефти и газа и контроль за ходом процесса добычи, а также проведение документации, с помощью которой контролируется работа скважин.

Мастера по добыче нефти на промыслах фиксируют необходимые сведения по скважинам в сменном журнале, в котором отражаются дебиты по скважинам, нарушения режима работы, причины и продолжительность остановок. На основании собранных данных начальник цеха добычи нефти и газа (промысла) оценивает результаты работы за сутки в целом.

Нормирование труда при подземном и капитальном ремонтах скважин

К подземному ремонту скважин относятся следующие работы:

1) Смена глубинного насоса;

2) Ремонт плунжера насоса;

3) Изменение глубины погружения насоса;

4) Ликвидация обрыва или отвинчивания штанг;

5) Промывка, расхаживание глубинного насоса;

6) Ликвидация обрыва полированного штока;

7) Смена насосно-компрессорных труб однорядного и двухрядного подъемников;

8) Смена запарафиненных труб;

9) Изменение погружения труб при однорядном подъемнике;

10) Очистка эксплуатационной колонны от парафина;

11) Спуск и подъем насосно-компрессорных труб при эксплуатации скважин погружными электронасосами, гидропоршневыми насосами и лифтом замещения;

12) Чистка песчаных пробок;

13) Промывка песчаных пробок.

При производстве подземного ремонта требуется выполнение определенного объема подготовительно-заключительных работ и работ по выполнению основного процесса при каждом виде ремонта, а также некоторых вспомогательных работ. Причем подготовительно-заключительные работы могут быть связаны с началом и окончанием подземного ремонта, началом смены и с началом и окончанием основных процессов. Нормативную продолжительность подготовительно-заключительных работ определяют суммированием норм времени на отдельные, предусмотренные технологией, виды работ. Так, к подготовительным работам перед подъемом труб относятся:

1) Подъем плунжера трубного насоса или вставного насоса из устья скважины и опускание на мостки;

2) Снятие штангового крюка с подъемного;

3) Спуск талевого блока на пол буровой;

4) Отсоединение подъемного крюка от талевого блока;

5) Переоснастка талевой системы;

6) Присоединение подъемного крюка к талевому блоку;

7) Поднятие талевого блока в рабочее положение;

8) Надевание подъемных штропов на крюк.

Элементные нормы на каждый вид работ определяют по материалам фотографии производственного процесса. В справочнике ЕНВ приведены укрупненные нормы времени па подготовительно-заключительные работы, связанные как с началом и окончанием ремонта, так и со спуском и подъемом насосно-компрессорных труб и штанг.

Укрупненные нормы времени на подготовительно-заключительные работы зависят от способа эксплуатации скважин, типа насоса (трубные, вставные, погружные).

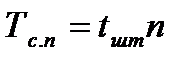

Производство любого вида подземного ремонта связано с большим объемом спуско-подъемных операций — основными работами при ремонте. Нормативную продолжительность Тс.п основных работ определяют умножением нормы штучного времени tшт на подъем (спуск) одной трубы (штанги) па количество n поднимаемых (спускаемых) труб (штанг):

Норму штучного времени на подъем (спуск) одной трубы tщт определяют суммированием нормативов времени на приемы, составляющие операцию подъема или спуска.

Так, операция подъема насосно-компрессорных труб с укладкой их на мостки состоит из следующих приемов:

1) Подача штропов, подвешенных на крюке, к устью скважины;

2) Подъем трубы из скважины;

3) Установка элеватора и посадка на него колонны труб;

4) Надевание ключей, развинчивание труб и снятие ключей;

5) Приподъем трубы, отвод ее в сторону и опускание и укладка трубы на мостки.

Состав приемов операции подъема, а также и спуска будет зависеть от технологии подъема и спуска, средств механизации и автоматизации, используемых при выполнении спуско-подъемных операций, а также типа глубинного насоса, спущенного в скважину. При подъеме труб автоматом состав приемов несколько видоизменяется.

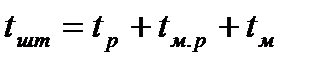

Приемы, составляющие операцию, являются ручными, машинно-ручными и чисто машинными. Поэтому норма штучного времени tшт на подъем (спуск) определяется по формуле:

где tр, tм.р, tм — норматив времени на выполнение соответственно ручных, машинно-ручных и машинных приемов.

Нормативы времени на ручные и машинно-ручные приемы устанавливают на основании данных хронометражных наблюдений и замеров времени на выполнение этих приемов.

Машинными приемами являются при подъеме труб непосредственный «подъем трубы», при спуске «подъем порожнего элеватора». Нормативы времени на машинные приемы при спуско-подъемных операциях рассчитывают с учетом технической характеристики трактора-подъемника и технологии производства спуско-подъемных операций по формуле:

где tм — норматив времени на выполнение приема «подъем трубы»;

L — длина поднимаемой трубы в м;

uср — средняя скорость подъема крюка в м/мин;

k1 — коэффициент, учитывающий замедление скорости подъема крюка при включении и торможении барабана лебедки (при включении I, II и III скоростей при подземном ремонте k1 = 1,2, при включении IV и V скоростей k1 = 1,3, при ремонте скважин, оборудованных погружными электронасосами, k1 = 1,5).

Нормы времени на спуско-подъемные операции, приведенные в справочнике ЕНВ, рассчитаны для труб длиной 7 м и 14 м (двухтрубка). При подъеме труб длиной более 7 м или 14 м к нормам времени применяют поправочные коэффициенты на основе данных о средней скорости подъема крюка uср:

где dcp — средний диаметр барабана лебедки в м;

п — число оборотов барабана лебедки в минуту;

i — число струн оснастки талевого механизма.

Средний диаметр барабана лебедки и среднюю скорость подъема крюка определяют в том же порядке, что и при расчете машинного времени на подъем бурильных труб. Та же, что и в бурении, последовательность сохраняется при определении грузоподъемности лебедки и допускаемого количества поднимаемых труб.

В справочнике ЕНВ даны нормы штучного времени на подъем и спуск труб однотрубками, двухтрубками в зависимости от их диаметра, оснастки по каждому типу подъемника. Там же приведены техническая характеристика подъемника и допускаемое количество подъема труб на каждой скорости.

Кроме подготовительно-заключительных и основных работ в нормативную продолжительность подземного ремонта включается время на переезд подъемника, на установку и снятие автоматов по свинчиванию и развинчиванию штанг и иасосно-компрессорных труб, на заправку подъемника, на заполнение колонны труб водой для проверки работы глубинного насоса и некоторые другие вспомогательные работы. Нормы времени на все эти виды работ, кроме заполнения колонны труб водой, определяют на основании фотографии рабочих процессов. В нормах указанного справочника ЕНВ не учтено время на выполнение различных мелких вспомогательных и ремонтных работ. Поэтому в нормативную продолжительность подземного ремонта включается дополнительно 0,4% нормы времени па каждые 100 м глубины подвески насосно-компрессорных труб.

Например, при глубине подвески 1200 м и нормативной продолжительности подземного ремонта 20 ч надбавка к норме будет равна

1200 × 0,4 / 100 = 4,8%, или 20 × 4,8 / 100 = 0,96 ч.

| | | следующая лекция ==> |

| Конденсаторные установки | | |

Дата добавления: 2016-05-05 ; просмотров: 2347 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Нормы по капитальному ремонту скважин

Правила ведения ремонтных работ в скважинах

Дата введения 1997-11-01

РАЗРАБОТАНЫ открытым акционерным обществом «НПО «Бурение»

СОГЛАСОВАНЫ Федеральным горным и промышленным надзором России. Письмо N 10-13/270 от 22.05.97

УТВЕРЖДЕНЫ Минтопэнерго России, заместитель министра В.В.Бушуев, 18.08.97

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила регламентируют основные требования по выполнению ремонтных работ в скважинах и обязательны для всех нефтегазодобывающих предприятий.

1.2. При проведении ремонтных работ должны соблюдаться требования безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с главой 9 настоящих правил.

1.3. Ремонтные работы в зависимости от назначения подразделяют на капитальные (КРС), включающие работы по повышению производительности добывающих и приемистости нагнетательных скважин, и текущие ремонты (приложение 1).

1.4. Основанием для производства ремонта скважин являются результаты гидродинамических и промыслово-геофизических исследований, а также анализа промысловых исследований (динамика дебита и изменение обводненности, химический анализ воды, пластовое давление и др.).

1.4.1. Промыслово-геофизические исследования в скважинах с целью информационного обеспечения проводят до ремонта (в работающей скважине), в период ремонтных работ и после их завершения [1].

1.4.2. В случаях, когда геофизические исследования провести невозможно без привлечения бригад КРС (скважины, эксплуатирующиеся ЭЦН, ШГН, остановленные, а также при различных способах воздействия на пласт), эти работы поручают ремонтной службе с включением в объем ремонтных работ комплекса необходимых исследований.

1.5. Ремонт нагнетательных (водяных), пьезометрических, артезианских скважин аналогичен ремонту нефтяных добывающих скважин. Ремонт нагнетательных газовых скважин имеет свои особенности и проводят его как ремонт газовых скважин.

1.6. При ремонте газлифтных скважин, оборудованных газлифтными клапанами, тарировку, проверку, монтаж и демонтаж клапанов производят на специальных стендах в условиях ремонтных баз. Остальные операции по ремонту газлифтных скважин производят в соответствии с требованиями настоящего РД.

1.7. Ремонт скважин, оборудованных пакерами-отсекателями, включает работы, связанные с подготовкой скважины (глушение, шаблонирование обсадной колонны, очистка стенок труб от продуктов коррозии и заусениц) и оборудования.

1.8. При ремонте скважин, содержащих в продукции сероводород и другие токсичные компоненты, должны соблюдаться дополнительные требования, регламентированные специальными документами [2].

1.8.1. Оборудование, приборы и запорная арматура, применяемые при ремонте скважин с продукцией, содержащей сероводород, должны иметь паспорт завода-изготовителя (фирмы-поставщика), удостоверяющий возможность их использования в сероводородной среде при установленных проектом параметрах.

1.9. Ремонтные работы в скважинах могут проводиться только при наличии утвержденного плана-заказа. Исключение составляют аварийные ситуации с последующим оповещением вышестоящей организации.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН

2.1. Гидродинамические исследования

2.1.1. Геофизические исследования выполняются геофизическими или другими специализированными организациями по договорам, заключаемым с нефтегазодобывающими предприятиями, и проводятся в присутствии заказчика.

2.1.2. Работы проводятся в соответствии с планом, утвержденным главным инженером и главным геологом предприятия и согласованным с противофонтанной службой.

2.1.3. Работы по КРС должны начинаться с гидродинамических исследований в скважинах. Виды технологических операций приведены в табл.1.

Виды технологических операций

Технологические методы исследования

Данные, приводимые в плане на ремонт скважин

Глубина установки моста (пакера), отключающего интервал перфорации (нарушения), тип и параметры жидкости для гидроиспытания, величина устьевого давления

Поинтервальные гидроиспытания колонны

Глубина установки моста, отключающего интервал перфорации (нарушения), глубина спуска НКТ, параметры и объем буферной и промывочной жидкостей, направление прокачивания (прямое, обратное), продолжительность, устьевое давление при гидроиспытании

Снижение и восстановление уровня

Глубина установки моста, отключающего интервал перфорации (нарушения), способ и глубина снижения уровня жидкости в скважине, способ и периодичность регистрации положения уровня жидкости в скважине

Определение пропускной способности нарушения или специальных отверстий в колонне

Режим продавливания жидкости через нарушение колонны, величина устьевого давления в каждом режиме, тип и параметры продавливаемой жидкости

Прокачивание индикатора (красителя)

Тип и химический состав индикатора, концентрация и объем раствора индикатора

2.1.4. Выявление обводнившихся интервалов пласта или пропластков производят гидродинамическими методами в комплексе с геофизическими исследованиями при селективном испытании этих интервалов на приток с использованием двух пакеров (сверху и снизу).

2.2. Геофизические исследования

2.2.1. Комплекс геофизических исследований в зависимости от категории скважин, условий проведения измерений и решаемых задач, а также оформление заявок на проведение работ, актов о готовности скважин, заключения по комплексу исследований приведены в РД [3] и его приложениях.

2.2.2. Порядок приема и выполнения заявок определяется в соответствии с РД [1].

2.2.3. Комплекс исследований должен включать все основные методы. Целесообразность применения дополнительных методов должна быть обоснована промыслово-геофизическим предприятием. Комплексы методов исследований уточняют в зависимости от конкретных геолого-технических условий по взаимно согласованному плану между геофизической и промыслово-геологической службами.

2.2.4. Заключения об интервалах негерметичности обсадной колонны, глубине установки оборудования, НКТ, положения забоя, динамического и статического уровней, интервале прихвата труб и привязке замеряемых параметров к разрезу, герметичности забоя выдаются непосредственно на скважине после завершения исследований, а по исследованиям, которые проводятся для определения интервалов заколонной циркуляции, распределения и состояния цементного камня за колонной, размеров нарушений колонны, — передаются по оперативной связи в течение 24 ч после завершения измерений и через 48 ч — в письменном виде. В заключении геофизического предприятия приводятся результаты ранее проведенных исследований (в том числе и не связанных с КРС), а в случае их противоречия с данными предыдущих исследований указываются причины.

2.2.5. Геофизические исследования в интервале объекта разработки.

2.2.5.1. Перед началом геофизических работ скважину заполняют жидкостью необходимой плотности до устья, а колонну шаблонируют до забоя.

2.2.5.2. Основная цель исследования — определение источников обводнения продукции скважины.

2.2.5.3. При выявлении источников обводнения продукции в действующих скважинах исследования включают измерения высокочувствительным термометром, гидродинамическим и термокондуктивным расходомерами, влагомером, плотномером, резистивиметром, импульсным генератором нейтронов. Комплекс исследований зависит от дебита жидкости и содержания воды в продукции. Привязку замеряемых параметров по глубине осуществляют с помощью локатора муфт и ГК.

2.2.5.4. Для выделения обводнившегося пласта или пропластков, вскрытых перфорацией, и определения заводненной мощности коллектора при минерализации воды в продукции 100 г/л и более в качестве дополнительных работ проводят исследования импульсными нейтронными методами (ИНМ) как в эксплуатируемых, так и в остановленных скважинах. В случаях обводнения неминерализованной водой эти задачи решаются ИНМ по изменениям до и после закачки в скважину минерализованной воды с концентрацией соли более 100 г/л. Эти измерения проводятся в комплексе с исследованиями высокочувствительным термометром для определения интервалов поглощения закачанной воды и выделения интервалов заколонной циркуляции.

2.2.5.5. Измерения ИНМ входят в основной комплекс при исследовании пластов с подошвенной водой, частично вскрытых перфорацией, при минерализации воды в добываемой продукции более 100 г/л. По результатам измерений судят о путях поступления воды к интервалу перфорации — подтягиванию подошвенной воды по прискважинной зоне коллектора или по заколонному пространству из-за негерметичности цементного кольца.

2.2.5.6. Оценку состояния выработки запасов и величины коэффициента остаточной нефтенасышенности в пласте, вскрытом перфорацией, проверяют исследованиями ИНМ в процессе поочередной закачки в пласт двух водных растворов, различных по минерализации. По результатам измерения параметра времени жизни тепловых нейтронов в пласте вычисляют значение коэффициента остаточной насыщенности. Технология работ предусматривает закачку 3-4 м раствора на 1 м толщины коллектора. Закачку раствора проводят отдельными порциями с замером параметра до стабилизации его величины.

2.2.5.7. Состояние насыщения коллекторов, представляющих объекты перехода на другие горизонты или приобщения пластов, оценивают по результатам геофизических исследований. При минерализации воды в продукции более 50 г/л проводят исследования ИНМ.

2.2.5.8. При переводе добывающей скважины под нагнетание обязательными являются исследования гидродинамическим расходомером и высокочувствительным термометром, которые позволяют выделить отдающие или принимающие интервалы и оценить степень герметичности заколонного пространства.

2.2.6. Контроль технического состояния добывающих скважин.

2.2.6.1. Если объектом исследования является интервал ствола скважины выше разрабатываемых пластов, геофизические измерения проводят с целью выявления мест нарушения герметичности обсадной колонны, выделения интервала поступления воды к месту нарушения, интервалов заколонных межпластовых перетоков, определения высоты подъема и состояния цементного кольца за колонной, состояния забоя скважины, положения интервала перфорации, технологического оборудования, определения уровня жидкости в межтрубном пространстве, мест прихвата труб.

2.2.6.2. Если место негерметичности обсадной колонны определяют по измерениям в процессе работы или закачки в скважину воды (инертного газа) в интервале, не перекрытом НКТ, обязательный комплекс включает измерения расходомером и локатором муфт. В качестве дополнительных методов используют скважинный акустический телевизор (для определения линейных размеров и формы нарушения обсадной колонны), толщиномер (с целью уточнения компоновки обсадной колонны и степени ее коррозии).

2.2.6.3. Интервал возможных перетоков жидкости или газа между пластами при герметичной обсадной колонне устанавливают по результатам исследований высокочувствительным термометром, закачкой радиоактивных изотопов и методами нейтронного каротажа для выделения зон вторичного газонакопления.

2.2.6.4. Контроль за РИР при наращивании цементного кольца за эксплуатационной колонной, кондуктором, креплении слабосцементированных пород в призабойной зоне пласта осуществляют акустическим или гамма-гамма-цементомером по методике сравнительных измерений до и после проведения изоляционных работ. Для контроля качества цементирования используется серийно выпускаемая аппаратура типа АКЦ. В сложных геолого-технических условиях обсаженных скважин получению достоверной информации будет способствовать использование аппаратуры широкополосного акустического каротажа АКШ [4].

2.2.6.5. Для контроля глубины спуска в скважину оборудования (НКТ, гидроперфоратора, различных пакерируюших устройств), интервала и толщины отложения парафина, положения статического и динамического уровней жидкостей в колонне, состояния искусственного забоя обязательным является исследование одним из стационарных нейтронных методов (НГК, ННК) или методом рассеянного гамма-излучения (ГГК).

2.2.7. Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки проводят для оценки герметичности заколонного пространства, контроля за качеством отключения отдельных пластов. Эти задачи решают замером высокочувствительным термометром и гидродинамическим расходомером, закачкой радиоактивных изотопов. Факт поступления воды в пласты, расположенные за пределами интервала перфорации, может быть установлен по дополнительным исследованиям ИНМ при минерализации пластовой воды более 50 г/л.

2.2.8. Результаты ремонтных работ с целью увеличения и восстановления производительности и приемистости, выравнивания профиля приемистости, дополнительной перфорации оценивают по сопоставлению замеров высокочувствительным термометром и гидродинамическим расходомером, которые необходимо проводить до и после завершения ремонтных работ. Для определения интервалов перфорации и контроля за состоянием колонны применяют локатор муфт, акустический телевизор САТ, индукционный дефектоскоп ДСИ, аппаратуру контроля перфорации АКП, микрокаверномер. В случае закачки в пласт соединений и веществ, которые отличаются по нейтронным параметрам от скелета породы и насыщающей ее жидкости, дополнительно проводят исследования ИНМ до и после ремонта скважины с целью оценки эффективности проведенных работ.

2.2.9. Оценку результатов проведенных работ проводят в период дальнейшей эксплуатации скважины по характеру добываемой продукции и по результатам повторных исследований после ремонтных работ.

2.2.9.1. Признаками успешного проведения ремонтных работ следует считать:

1) в интервале объекта разработки — снижение или ликвидацию обводненности добываемой продукции, увеличение дебита скважины;

2) при исправлении негерметичности колонны — результаты испытания ее на герметичность гидроиспытанием или снижением уровня;

3) при изоляции верхних вод, поступающих в скважину через нарушения в колонне или выходящих на поверхность по затрубному пространству, — отсутствие в добываемой продукции верхних вод, отсутствие выхода пластовых вод на поверхность.

2.2.9.2. В случае отрицательного результата ремонтных работ проводят исследования по определению источника поступления воды в скважину.

2.2.9.3. Качество проведенных ремонтных работ устанавливают по результатам повторных исследований геофизическими методами:

1) при наращивании цементного кольца за колонной или исправлении качества цементирования — путем повторных исследований методами цементометрии;

2) при ликвидации межпластовых перетоков — исследованиями методами термометрии. Признаком устранения негерметичности заколонного пространства является восстановление геотермического градиента на термограммах, полученных при исследовании в действующей скважине или при воздействии на нее.

2.3. Обследование технического состояния эксплуатационной колонны

2.3.1. Спускают до забоя скважины полномерную свинцовую конусную печать диаметром на 6-7 мм меньше внутреннего диаметра колонны.

2.3.1.1. При остановке печати до забоя фиксируют в вахтовом журнале глубину остановки и поднимают ее.

2.3.1.2. Размер последующих спускаемых печатей (по сравнению с предыдущими) должен быть уменьшен на 6-12 мм для получения четкого отпечатка конфигурации нарушения.

2.3.2. Для определения наличия на забое скважины постороннего предмета на НКТ спускают плоскую свинцовую печать.

2.3.3. При проведении работ в соответствии с пп.2.3.1 и 2.3.2 допускается одноразовая посадка свинцовой печати при осевой нагрузке не более 20 кН.

2.3.4. Для определения формы и размеров поврежденного участка обсадной колонны используют боковые гидравлические печати.

2.3.5. Для контроля за состоянием колонны применяют также приборы в соответствии с п.2.2.8.

2.3.6. Работы по ремонту и исследованию скважин, в продукции которых содержится сероводород, проводятся по плану работ, утвержденному главным инженером, главным геологом предприятия и согласованному с противофонтанной службой.

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Глушение скважин

3.1.1. Перед началом ремонтных работ подлежат глушению:

3.1.1.1. Скважины с пластовым давлением выше гидростатического.

Источник