КРАН ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРМОЗА ЛОКОМОТИВА № 254

Работа крана № 254 с интерактивным управлением и анимацией

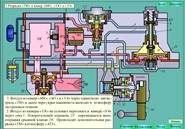

Кран вспомогательного тормоза (КВТ) усл. № 254 предназначен для управления тормозами локомотива.

Кран состоит из трех частей: верхней (регулировочной) . средней (повторительного реле) и нижней (привалочной плиты).

Верхняя часть состоит из корпуса 5, в котором расположен регулировочный стакан 2 с левой двухзаходной резьбой, регулировочной пружиной 6 и регулировочным винтом 3. В нижней части стакана стопорным кольцом 9 закреплена опорная шайба 8. Ручка 1 закреплена на стакане винтом 4. Регулировочная пружина зажата в центрирующих (упорных) шайбах 7. В приливе корпуса верхней части расположен буфер отпуска, состоящий из подвижной втулки 21 с атмосферными отверстиями и отпускного клапана 22, нагруженных соответствующими пружинами.

В корпусе 13 средней части находятся уплотненные резиновыми манжетами верхний одиночный поршень 11, направляющий диск 10 и нижний двойной поршень 12. В поездном положены ручки крана между хвостовиком верхнего поршня и центрирующей шайбой 7 (направляющим упором) имеется зазор. Нижний поршень имеет полый шток и ряд радиальных отверстий между дисками. Полость между дисками нижнего поршня сообщена с атмосферой. Полость под нижним поршнем сообщена с ТЦ.

Под нижним поршнем находится двухседельчатый клапан 12, на который снизу действует пружина, упирающаяся вторым концом на шайбу 17. Верхняя (выпускная) часть клапана притерта к хвостовику нижнего поршня. Нижняя конусная часть клапана является впускной частью.

В приливе корпуса средней части в седле 19 расположен напруженный пружиной и уплотненный резиновой манжетой переключательный поршенек 20.

В нижней части крана (привалочной пните) 16 расположена дополнительная камера объемом 0,3 л и штуцеры для подключения трубопроводов от главных резервуаров (ГР), воздухораспределителя (ВР) и тормозных цилиндров (ТЦ).

Полость над переключательным поршеньком, полость между поршнями и дополнительная камера объемом 0,3 л сообщаются между собой через калиброванное отверстие диаметром 0,8 мм.

Кран № 254 имеет шесть рабочих положений ручки:

- 1- отпускное (подвижная втулка буфера отпуска утоплена в прилив верхней части);

- 2- поездное;

- 3 -6 — тормозные.

Если краном вспомогательного тормоза не пользуются, то его ручка находится в поездном положении под усилием пружины, действующей на втулку 21 буфера отпуска.

Кран № 254 может работать по двум схемам включения: независимой (кран отключен от ВР) и в качестве повторителя. При включении крана по независимой схеме к привалочной плите подключены только два трубопровода — от ГР и ТЦ.

Действие крана при независимой схеме включения

При нахождении ручки КВТ в поездном положении усилие регулировочной пружины 6 передается на опорную шайбу 8, закрепленную в стакане 2 стопорным кольцом 9. Для торможения локомотива ручку крана устанавливают в одно из тормозных положений. При этом регулировочный стакан 2 вворачивается в корпус, выбирая зазор между центрирующей шайбой 7 и хвостовиком верхнего поршня, и сжимает регулировочную пружину, усилие которой передается на верхний поршень 11. Последний опускается и перемещает вниз нижний двойной поршень 12, который своим хвостовиком отжимает от седла впускную конусную поверхность двухседельчатого клапана 15. При этом сжатый воздух из ГР начинает перетекать в ТЦ и одновременно под нижний поршень. Как только сила давления воздуха на нижний поршень преодолеет усилие регулировочной пружины 6, поршни 12 и 11 переместятся на незначительное расстояние вверх и двухседельчатый клапан 15 под действием своей пружины закрывается. Установившееся в ТЦ давление будет поддерживаться автоматически.

Время наполнения ТЦ с 0 до 3,5 кгс/см2 при переводе ручки КВТ из поездного положения в VI должно быть не более 4 с.

Каждому тормозному положению ручки КВТ соответствует определенное усилие регулировочной пружины и. следовательно, определенное давление в ТЦ.

Для получения ступени отпуска ручку крана переводят по часовой стрелке. При этом стакан 2 выворачивается из корпуса и сила сжатия регулировочной пружины уменьшается. Под избыточным усилием сжатого воздуха из ТЦ поршни поднимаются и хвостовик нижнего поршня 12 отходит от верхней выпускной поверхности двухседельчатого клапана 15. Воздух из ТЦ через осевой канал полого штока нижнего поршня и атмосферные отверстия между его дисками выходит в атмосферу.

Снижение давления в ТЦ будет происходить до тех пор, пока усилие регулировочной пружины 6 не преодолеет усилия от действия сжатого воздуха на нижний поршень 12. Как только это произойдет, поршни под действием регулировочной пружины переместятся на незначительное расстояние вниз, и хвостовик нижнего поршня 12 сядет на торец двухседельчатого клапана 15, разобщив ТЦ с атмосферой. При переводе ручки КВТ в поездное положение действие регулировочной пружины 6 на верхний поршень 11 прекращается и происходит полный отпуск тормоза.

Время понижения давления в ТЦ с 3,5 до 0,5 кгс/см2 при переводе ручки КВТ из

крайнего тормозного положения в поездное должно быть не более 13 с.

Работа крана при включении его в качестве повторителя

При торможении поездным краном машиниста воздух от ВР поступает в кран № 254 в полость под переключательным поршеньком 20, по обходному каналу в корпусе средней части обходит поршенек и через калиброванное отверстие диаметром 0,8 мм проходит в полость между поршнями 11 и 12, и в камеру объемом 0,3 л.. При этом нижний поршень 12 опускается, отжимает вниз двухседельчатый клапан 15 и воздух их ГР начинает перетекать в ТЦ. Наполнение ТЦ прекращается при выравнивании давлений в межпоршневой полости и в ТЦ.

При отпуске тормозов поездным краном машиниста воздух из полости между поршнями и из камеры 0,3 л теми же каналами, что и при торможении, выходит в атмосферу через ВР. Давлением ТЦ нижний поршень 12 поднимается и воздух из ТЦ выходит в атмосферу через осевой канал полого штока поршня 12.

Для отпуска тормозов локомотива при заторможенном составе ручку крана № 254 устанавливают в первое (отпускное) положение. При этом втулка 21 буфера отпуска утапливается в корте и отпускной клапан 22 отжимается от седла. Воздух из полости над переключательным поршеньком 20 выходит в атмосферу через открытый отпускной клапан. Давление в полости малого объема над переключательным поршеньком практически мгновенно понижается до атмосферного. Под избыточным давлением со стороны ВР переключательный поршенек 20 поднимается и своей манжетой перекрывает обходной канал в корпусе средней части. Через открытый отпускной клапан воздух также выходит в атмосферу из полости между поршнями 11 и 12 и из камеры объемом 0,3 л. Вследствие понижения давления в межпоршневой полости нижний поршень 12 поднимается, и воздух из ТЦ выходит в атмосферу через осевой канал полого штока поршня 12. Величина снижения давления в ТЦ зависит от времени выдержки ручки КВТ в отпускном положении, то есть от величины падения давления в полости между поршнями. Из отпускного положения в поездное ручка крана перемещается автоматически под действием пружины втулки 21 буфера отпуска. Переключательный поршенек 20 остается в верхнем положении под усилием сжатого воздуха со стороны ВР.

При перекрытом обходном канале левая часть крана оказывается выключенной из работы (воздух от ВР не может попасть в полость между поршнями), то есть в данном случае имеет место независимая схема его включения. Повысить тормозную эффективность локомотива можно только постановкой ручки КВТ в одно из тормозных положений. При этом под действием регулировочной пружины 6 поршни 11 и 12 переместятся вниз, в результате чего произойдет повышение давления в ТЦ, как было описано выше, если усилие регулировочной пружины будет соответствовать большей величине давления в ТЦ, чем было установлено при действии ВР, например, если была выполнена ступень отпуска тормозов локомотива при заторможенном составе.

Искусственное увеличение межпоршневого объема (наличие дополнительной камеры 0,3 л) и замедление выхода воздуха в атмосферу из полости между поршнями при 1-ом положении ручки КВТ (наличие калиброванного отверстия диаметром 0,8 мм) позволяет получить ступенчатый отпуск тормозов локомотива при заторможенном составе.

Для восстановления повторительной схемы необходимо отпустить тормоза поездным краном машиниста. При этом снижается давление в полости под переключательным поршеньком 20 и он под действием своей пружины опускается, открывая обходной канал.

Регулировка крана

В каждом тормозном положении кран № 254 должен устанавливать и автоматически поддерживать определенное давление в ТЦ:

- в 3-м положении – 1,0 – 1,3 кгс/см2;

- в 4-м положении — 1,7 – 2,0 кгс/см2;

- в 5-м положении – 2,7 – 3,0 кгс/см2;

- в 6-м положении – 3,8 – 4,0 кгс/см2.

Для регулировки крана необходимо ослабить регулировочный винт и винт крепления ручки на стакане. Установить ручку крана в 3-е положение. Вращением стакана установить в ТЦ давление 1,0 – 1,3 кгс/см2. Закрепить ручку крана на стакане. Перевести ручку в 6-е положение и регулировочным винтом довести давление в ТЦ до 3,8 – 4,0 кгс/см2. Затем перевести ручку крана в поездное положение и убедиться в полном отпуске тормоза

Работа крана № 254 с интерактивным управлением и анимацией

Анимация (мультик) по схемам прямодействующего, непрямодействующего тормоза и ЭПТ. Для скачивания проги кликните по картинке

Отличное пособие по новому воздухораспределителю пассажирских вагонов № 242.

С анимацией и дикторским сопровождением. Для скачивания PDF кликните по картике

Источник

Техническое обслуживание и ремонт крана вспомогательного тормоза № 254

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2014 в 16:11, курсовая работа

Описание работы

Эффективность тормозных средств является одним из важнейших условий, определяющих возможность повышения веса и скорости движения поездов, пропускной и провозной способности железных дорог. От свойств и состояния тормозного оборудования подвижного состава в значительной степени зависит безопасность движения.

Первая попытка применения автоматического тормоза на подвижном составе была предпринята в 1847 г. Этот тормоз был механическим и управлялся с помощью троса, натянутого вдоль поезда.

Содержание работы

Введение. История тормозной техники. Цель работы……………………………………………………………..…………….

1 Краткая характеристика крана вспомогательного тормоза № 254 ..……..

1.1 Назначение и устройство крана ………………………..………………….

1.2 Действие крана № 254 ……………………………………….…………….

1.3 Регулировка крана …………………………………………………………..

2 Ремонт и испытание крана № 254 ……..……………………..…. ………..

2.1 Организация ремонта тормозного оборудования…….………..…………

2.2 Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей крана № 254

2.3 Ремонт крана вспомогательного тормоза № 254 ………….………………

2.4 Испытания крана ……………………………………………………………

3 Требования техники безопасности при ремонте тормозных приборов….

Безопасность при нахождении на железнодорожных путях …………….

Заключение………………………………………………………………………

Литература…………………………………………………………

Файлы: 1 файл

1_1361940049.doc

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КРАНА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРМОЗА № 254

(Работа содержит 33 листа, 5 иллюстраций, 1 таблицу, 1 приложение, список литературы)

Введение. История тормозной техники. Цель работы……………………………………………………………. .…………….

1 Краткая характеристика крана вспомогательного тормоза № 254 ..……..

1.1 Назначение и устройство крана ………………………..………………….

2 Ремонт и испытание крана № 254 ……..……………………..…. ………..

2.1 Организация ремонта тормозного оборудования…….………. .…………

2.2 Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей крана № 254

2.3 Ремонт крана вспомогательного тормоза № 254 ………….………………

3 Требования техники безопасности при ремонте тормозных приборов….

Безопасность при нахождении на железнодорожных путях …………….

Приложение – Технологическая карта на ремонт крана № 254

ИСТОРИЯ ТОРМОЗНОЙ ТЕХНИКИ

Эффективность тормозных средств является одним из важнейших условий, определяющих возможность повышения веса и скорости движения поездов, пропускной и провозной способности железных дорог. От свойств и состояния тормозного оборудования подвижного состава в значительной степени зависит безопасность движения.

Первая попытка применения автоматического тормоза на подвижном составе была предпринята в 1847 г. Этот тормоз был механическим и управлялся с помощью троса, натянутого вдоль поезда.

В 1869 г. появился первый пневматический неавтоматический тормоз, который не обеспечивал торможение поезда при разъединении воздушных рукавов, а в 1872 г. — автоматический, особенностью которого являлось наличие на каждом вагоне воздухораспределителя и запасного резервуара.

В России широкое внедрение автоматического тормоза началось в 1882 г., в связи с чем в Петербурге в 1899 г. фирмой «Вестингауз» был построен тормозной завод. Первым изобретателем отечественного автоматического тормоза был машинист Ф. П. Казанцев. Его двухпроводной «неистощимый тормоз» был успешно испытан в пассажирском поезде в 1910 г. В 1923 г. Московский тормозной завод выпустил первые образцы отечественных тормозов системы Ф. П. Казанцева для пассажирских поездов. В 1927 г. Ф. П. Казанцев создал воздухораспределитель нового типа. Вскоре такими воздухораспределителями были оборудованы грузовые поезда.

Большие заслуги в деле создания и оснащения подвижного состава отечественными пневматическими автотормозами принадлежат известному изобретателю И. К. Матросову. Воздухораспределитель усл. № 320 его конструкции в 1932 г. был принят в качестве типового для грузового подвижного состава. В 1950—60 гг. практически весь подвижной состав железных дорог СССР был оборудован воздухораспределителями усл. № 270 и усл. № 292 и концевыми кранами системы и конструкции И. К. Матросова.

Широкое применение электропневматических тормозов на электропоездах началось с 1948 г., а в пассажирских поездах с локомотивной тягой — с 1958 г., когда Московский тормозной завод приступил к серийному выпуску электровоздухораспределителей усл. № 170 и усл. № 305.

С 1947 г. вагонный парк железных дорог СССР начал оснащаться автоматическими регуляторами тормозной рычажной передачи, а с 1966 г. — автоматическими регуляторами режимов (авторежимами торможения). Начиная с 1964 г. вагоны стали оборудоваться композиционными колодками, эксплуатационные и технологические качества которых продолжают совершенствоваться и сегодня.

Большую роль в развитии отечественного тормозостроения сыграли работы по теории торможения, основоположником которой является профессор Н. П. Петров. Современное развитие наука о торможении получила в трудах известных ученых В. Ф. Егорченко, В.Г.Иноземцева, Б.Л.Карвацкого, В.М.Казаринова и др.

В процессе развития и совершенствования тормозов большое внимание уделяется созданию новых устройств и систем безопасности, связанных с работой приборов тормозного оборудования, систем автоведения поезда, систем автоматического управления тормозами (САУТ), локомотивных скоростемеров. Только за последнее десятилетие были разработаны и внедрены в эксплуатацию устройство контроля параметров движения поезда «Дозор», телеметрическая система контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ), электронный скоростемер КПД-3 (КПД-ЗВ), комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ) и др.

Заданием на письменную экзаменационную работу мне было предложено детально изучить назначение, конструкцию и работу крана вспомогательного тормоза № 254, а также, с учетом практических навыков, приобретенных во время прохождения производственной практики, описать технологический процесс его ремонта, правила техники безопасности и экономические вопросы.

Источник