- Оборудование для ремонта скважин

- Оборудование для ремонта скважин

- Противовыбросовое оборудование

- Винтовые забойные двигатели

- Вертлюг

- Нефть, Газ и Энергетика

- Монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования

- Инструкция по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования при освоении и ремонте скважин

- Подготовительные работы к монтажу ПВО.

- Схемы обвязки устья скважины

- Монтаж ПВО.

- Эксплуатация

- Запрещается:

- ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Оборудование для ремонта скважин

Оборудование для ремонта скважин

Противовыбросовое оборудование

В состав противовыбросового оборудования 0112-156×320 входят:

- превентор плашечный ППГ-156х320

- манифольд МПБ2-80х350

- гидравлическое управление ГУП ЮОБр-1.

Превентор может быть и с ручным управлением ППБ 156×320. Основная деталь герметизации — плашки разъемные со сменными вкладышами и резиновыми уплотнениями. Трубные плашки закрывают превентор при наличии в скважине колонны НКТ диаметром 60-114 мм; глухие перекрывают устье скважины при их отсутствии. Вместо указанного оборудования применяют оборудование ОШа-180×35, где 1а — схема по ГОСТ 13862-80, 180 — приход в мм, 35 — рабочее давление в МПа. Допустимая нагрузка на плашки 1000 кН.

Винтовые забойные двигатели

Винтовые забойные двигатели Д-85 и Д1-54 (табл. 9.6) используют для разбуривания цементных мостов, песчаных пробок, а также для забуривания вторых стволов через окна в колонне обсадных труб.

По принципу действия эти двигатели представляют собой планетарно-роторную гидромашину объемного типа с внутренним косозубым зацеплением рабочих органов (рис. 9.8).

Рис. 9.8. Двигатель винтовой забойный Д-85: а — продольное сечение; б — поперечное сечение; 1 — сепаратор; 2 — ротор; D e , D e р — диаметр соответствующего статора и ротора.

Таблица 9.6 Техническая характеристика винтовых забойных двигателей

| Показатели | Д1-54 | Д-85 |

| Расход жидкости, л/с | 2-3 | 4,85 |

| Момент вращения, Н-м | 78,4-98 | 700 |

| Максимальная мощность, кВт | 2,8-5,0 | 13,3 |

| Частота вращения вала, мин -1 | 350-500 | 133 |

Вертлюг

Вертлюг является соединительным звеном между талевой системой и внутрискважинным инструментом. Он подвешивается на подъемный крюк и обеспечивает вращение инструмента и подачу промывочной жидкости через шланговое соединение в колонну труб к забою скважины. При подземном ремонте используют промывочные (ВП) (рис. 9.9) и эксплуатационные вертлюги (ВЭ) (рис. 9.10).

Источник

Нефть, Газ и Энергетика

Блог о добычи нефти и газа, разработка и переработка и подготовка нефти и газа, тексты, статьи и литература, все посвящено углеводородам

Монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования

Инструкция по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования при освоении и ремонте скважин

1.1. Монтаж противовыбросового оборудования должен производится в соответствии со схемой обвязки устья скважины, которая определяется из геолого-технических условий; технической документацией (технический паспорт, технические условия или инструкция по эксплуатации); соответствующих правил; схем и ГОСТов при освоении, текущем и капитальном ремонте и в соответствии с положениями настоящей инструкции. Выбранная схема должна быть указана в плане работ на ремонт (освоение) скважины.

1.2. В процессе работ допускается переход от одной схемы обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием к другой. Все изменения должны указываться в плане работ.

1.3. К работе по монтажу и эксплуатации допускаются работники, прошедшие подготовку по курсу “Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП”.

1.4. Устьевое оборудование и превентора должны собираться из узлов и деталей заводского изготовления, должны иметь паспорта и быть опрессованы на пробное давление.

1.5. Периодичность проверки ПВО в условиях базы— гидравлическая опрессовка на рабочее давление-через 6 месяцев. Дефектоскопия –один раз в год. После проведения проверки составляется акт.

1.6. Устье скважины с установленным ПВО, должно быть обвязано с доливной емкостью.

1.7. При температуре воздуха ниже –10 о С превентора должны быть обеспечены обогревом.

1.8. Для подъема превенторов на высоту должны использоваться стропы соответсвующей грузоподъемности (вес ПВО указывается в техническом паспорте), прошедшие испытание и имеющие соответсвующую маркировку.

Подготовительные работы к монтажу ПВО.

2.1. Произвести планировку территории вокруг скважины для предотвращения возможных разливов технологических жидкостей.

2.2. Провести инструктаж с членами бригадами по безопасному ведению работ с записью в журнале.

2.3. Смонтировать подъемник и рабочую площадку согласно технических условий и требований ОТ и ТБ.

2.4. Собрать и подготовить к работе линии обвязки (выкидные и глушения) для закачки технологических жидкостей в скважину и сброса флюида коллектор.

2.5. Проверить центровку мачты относительно устья скважины.

2.6. Перед демонтажем фонтанной арматуры необходимо убедиться в отсутствии избыточного давления в трубном и межтрубном пространствах скважины.

2.7. Подготовить запорную компоновку (или аварийную трубу с шаровым краном), опрессованную на рабочее давление ПВО. Наружный диаметр дистанционного патрубка запорной компоновки или аварийной трубы должен соответствовать типоразмеру трубных плашек превентора. При использовании разно размерных труб обязательно наличие переходного переводника. Произвести визуальный осмотр. Запорная компоновка должна быть чистой, без снега и льда, не иметь вмятин, трещин и т.п.. Полировка уплотнительной головки УГУ-2, входящей в состав запорной компоновки, не должна иметь вмятин, задиров, трещин.

Запорная компоновка должна находится на рабочей площадке, иметь свободный доступ к ней и защищена от попадания грязи и брызгов.

Подготовить противыбросовое оборудование, очистить фланцы и канавки фланцевых соединений, произвести визуальный осмотр. Корпус превентора не должен иметь вмятин, задиров, трещин. Штоки штурвалов не должны быть погнуты и свободно вращаться.

Схемы обвязки устья скважины

3.1.Схема обвязки устья скважин №1

Схема применяется при работах на скважинах с пластовым давлением, не превышающем гидростатическое, когда сохраняется возможность нефтегазопроявления.

3.1.1 При работе с универсальным герметизатором устья (УГУ-2) для предотвращения нефтегазопроявления через трубы должна применяться запорная компоновка, представленная на схеме (поз.8), к которой предъявляются следующие

— шаровой кран запорной компоновки должен находиться в открытом положении.

— закрытие шарового крана производится после закрытия плашечных затворов.

— длина дистанционного патрубка должна быть определена с расчетом , чтобы круговой паз герметизирующей муфты был на уровне затвора (в случае отсутствия центратора).

3.1.2. При работах, связанных со сменой электроцентробежных насосов, на площадке должно находиться устройство для рубки кабеля. Рубка кабеля в случае нефтегазопроявления должна быть произведена в непосредственной близости от клямсы.

3.1.3. При монтаже по схеме №1 для того, чтобы предотвратить работы по демонтажу АПР при возникновении ГНВП рекомендуется применять УГУ-2-140.

3.2. Схема обвязки устья скважины №2

Схема применяется при работах, связанных с освоением, капитальным и текущим ремонтом скважин с пластовым давлением, равным и превышающим гидростатическое.

3.2.1. Компоновка противовыбросового оборудования содержит один превентор, оборудованный плашками под диаметр применяемых бурильных или насосно-компрессорных труб.

3.2.2. При работах, связанных со сменой электроцентробежных насосов, на площадке должно находиться устройство для рубки кабеля. Рубка кабеля в случае нефтегазопроявления должна быть произведена в непосредственной близости от клямсы.

3.2.3. Специально для скважин с ЭЦН возможно применение трубно-кабельного превентора заводского изготовления, исключающего рубку кабеля при нефтегазопроявлении (только при использовании кабеля плоского сечения типа КППБПС).

3.2.4. Управление превентором производится непосредственно на устье скважины. Рабочая площадка должна обеспечивать удобный и беспрепятственный доступ к штурвалам превентора.

3.3. Схема обвязки устья скважины №3

Схема применяется при перфорации, воздействии на пласт ПГД и других работах, связанных со спуском геофизического кабеля, при работе на газовых скважинах, скважинах с газовым фактором более 200м 3 / м 3

3.3.1. Данная схема является комбинированной, предусматривающей работу по подъему и спуску НКТ и бурильных труб по схеме №2.

Перед началом геофизических работ скважина должна быть оборудована по схеме №3, после чего производится проверка на герметичность монтажа с составлением акта. После окончания геофизических работ оборудование устья скважины противовыбросовым оборудованием должно быть приведено в соответствие со схемой №2.

3.3.2. Компоновка противовыбросового оборудования должна содержать два

превентора. Нижний превентор оборудуется глухими плашками, верхний превентор — плашками под диаметр применяемых бурильных или насосно-компрессорных труб. Превентор с трубными плашками оборудуется дистанционным управлением.

Монтаж ПВО.

4.1 Демонтировать фонтанную арматуру, проверить состояние уплотнительных колец и канавок фланцевых соединений.

4.2 При работе по схеме 1 на крестовину (или через переходную катушку) монтируется уплотнительная головка. Герметизирующая муфта входит в состав запорной компоновки и должна находится на рабочей площадке.

4.3. При выборе схемы №2 превентор с трубными плашками монтируется на крестовину (или через переходную катушку). Плашки должны соответствовать диаметру дистанционного патрубка запорной компоновки.

4.4. При выборе схемы обвязки ПВО с двумя превенторами сначала монтируется превентор с глухими плашками, на него устанавливается превентор с трубными плашками. При этом превентор с трубными плашками оборудуется дистанционным управлением посредством тяг длиной не менее 10м, выполненных из труб диаметром 73мм. Перед штурвалами должна быть информация о направлении вращения и количестве оборотов для закрытия –открытия превентора и метки показывающие полное открытие и закрытие плашек превентора.

4.5. Допускается по согласованию с противофонтанной службой для проведения прострелочно-взрывных работ в колонне с последующим демонтажем установка верхнего превентора с глухими плашками и продолжения работ с одним превентором (кроме скважин 1-ой категории). В этом случае повторная опрессовка оставшегося в обвязке превентора не требуется.

4.6. Профиль уплотнительных колец фланцев должен соответствовать профилю канавок на фланцах фонтанной арматуры и противовыбросового оборудования. Кольца и канавки должны быть очищены быть очищены от льда и грязи и при установке ПВО плотно входить друг в друга.

4.7. Присоединение ПВО к крестовине фонтанной арматуры производится на все шпильки, при этом гайки должны быть навернуты так, чтобы после наворота гайки на шпильке оставалось 2-3 витка резьбы. Затяжка их производится крест-накрест.

4.8. После монтажа противовыбросового оборудования скважина опрессовывается технической водой на максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.

4.9. После монтажа противовыбросового оборудования на скважине с перфорированной или негерметичной колонной ПВО опрессовывается на давление не менее3,0 МПа. Давление опрессовки определяется, исходя из технического состояния и приемистости скважины и указывается в плане работ.

4.10. Результаты опрессовки оформляются актом.

Эксплуатация

5.1. Должен быть обеспечен свободный доступ к устью скважины для обслуживания ПВО.

5.2. Перед началом смены необходимо проводить проверку затяжки фланцевых соединений и контроль технического состояния подвижных элементов (проверка на легкость открытия-закрытия). Результаты проверки необходимо занести в журнал проверки оборудования. Не реже одного раза в декаду производится контрольная проверка противовыбросового оборудования мастером бригады. Результаты проверки заносятся в журнал проверки оборудования.

5.3. При необходимости замены плашек следует руководствоваться рекомендациями завода – изготовителя, отраженными в паспорте на превентор. Работы производятся под руководством специалиста – механика по противовыбросовому оборудованию.

5.4. После замены плашек или узлов превентора непосредственно на устье скважины необходимо превенторную установку опрессовать на давление опрессовки колонны (п.2.9.16 ПБ НГП) или в соответствии с п. 4.8 настоящей инструкции.

5.5. Периодичность проверки плашечных превенторов :

— гидравлическая опрессовка — через каждые 6 месяцев

— дефектоскопия — один раз в год.

Запрещается:

Ø Производить удары по корпусу ПВО с целью очистки поверхности от грязи и льда.

Ø Проводить сварочно-ремонтные работы соединительных швов на корпусе;

Ø Обогревать элементы превентора открытым огнем.

Ø Расхаживать или вращать колонну насосно-компрессорных труб или бурильных труб, не допускается нагрузка на плашки более 20т.

Источник

ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Противовыбросовое оборудование предназначено для герметизации устья скважины с целью предотвращения открытых выбросов жидкости или газожидкостной смеси и фонтанов при бурении, испытании, опробовании и освоении скважины. Основная причина этих явлений — превышение пластового давления (давления в продуктивном пласте залежи) над давлением промывочной жидкости, заполняющей скважину:

где Рпл — пластовое давление; р-плотность промывочной жидкости; g-ускорение свободного падения; z-глубина скважины.

Пластовое давление возрастает примерно на 0,1 МПа на каждые 10 м глубины залегания пласта. Однако встречаются изолированные участки с аномально низким или высоким пластовым давлением, не подчиняющимся этому правилу. Интенсивность фонтанирования и выбросов возрастает с увеличением перепада давлений.

Открытые фонтаны и выбросы представляют опасность для обслуживающего персонала, приводят к загрязнению окружающей среды и пожарам, тушение которых требует больших трудовых и материальных затрат. Противовыбросовое оборудование должно обладать абсолютной надежностью и высокой степенью готовности. Только тогда можно обеспечить своевременное перекрытие устья скважины при наличии или отсутствии в ней бурильной колонны. При этом должна быть обеспечена возможность выполнения следующих технологических операций:

расхаживание, проворачивание и протаскивание бурильных труб с замковыми соединениями и обсадных труб с муфтами;

закрытая циркуляция промывочной жидкости с противодавлением на пласт;

закачка раствора в пласт буровыми либо цементировочными насосами.

В состав противовыбросового оборудования входят: превенторы, устьевая крестовина, надпревенторная катушка и разъемный желоб, составляющие стволовую часть превенторного оборудования; манифольды для обвязки стволовой части противовыбросового оборудования, обеспечивающие возможность управления скважиной при газонефтепроявлениях; станции управления превенторами и манифольдом

Существует большое разнообразие конструкций скважин и условий бурения, поэтому для обеспечения надежности охраны окружающей среды и недр земли схемы оборудования устья скважин стандартизованы. ГОСТ 13862—80 предусматривает четыре типовых схемы оборудования устья скважин с числом плашечных превенторов от одного до четырех при бурении на суше. Схемы оборудования при установке превенторов на дне моря и большой толще воды значительно сложнее. Противовыбросовое оборудование устанавливают между устьем скважины и полом буровой установки. В связи с этим для уменьшения высоты и облегчения основания вышечно-лебедочного блока, масса и размеры которого возрастают с увеличением высоты пола буровой установки, необходимой для монтажа противовыбросового оборудования, превенторы и другие элементы его стволовой части должны быть компактными.

По правилам безопасности в нефтегазодобывающей промышленности установка противовыбросового оборудования обязательна при бурении на разведочных площадях, газоконденсатных и газовых месторождениях и на месторождениях с аномально высокими пластовыми давлениями. Устье скважины оборудуется превенторами после спуска и цементирования кондуктора и промежуточной колонны. Противовыбросовое оборудование испытывается на прочность и герметичность.

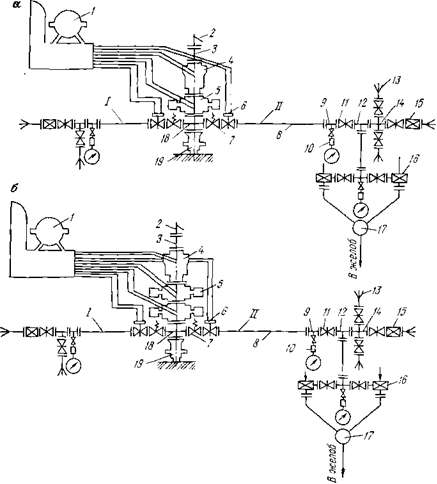

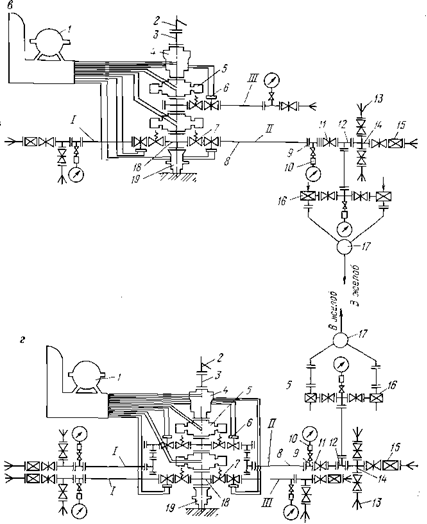

В зависимости от ожидаемой интенсивности нефтегазопроявлений в скважине рекомендуются следующие схемы монтажа оборудования для герметизации устья скважины.

двухпревенторная с двумя линиями манифольда (Рис.15.1.а);

трехпревенторная с двумя линиями манифольда (Рис.15.1.б);

трехпревенторная с тремя линиями манифольда (Рис.15.1.в);

трехпревенторная с четырьями линиями манифольда . (Рис.15.1.г);

Рис.15.1. Схемы оборудования для герметизации устья скважин:

1-установка гидравлического управления; 2 — разъемный желоб; 3-фланцевая катушка; 4-универсальный превентор; 5 —плашечный превентор; 6 — гидроприводная прямоточная задвижка; 7 — быстродействующий (на открытие) клапан; 8 — напорная труба; 9 — фланец под манометр; 10 — запорное устройство и разделитель к манометру; 11— прямоточная задвижка; 12 — тройник; 13 — быстроразъемная полумуфта; 14 —крестовина; 15 — быстросменный дроссель; 16 — регулируемый дроссель; 17 —отбойная камера- дегазатор; 18 — устьевая крестовина; 19 — колонная головка; / — линия глушения; // — линия дросселирования; III — резервная линия

Обвязка превенторов — манифольд — предназначена для управления давлением в скважине при нефтегазопроявлениях путем воздействия на пласт закачкой раствора и создания противодавления на него. Манифольд состоит из линий дросселирования и глушения, которые соединяются со стволовой частью оборудования для герметизации и представляют собой систему трубопроводов и арматуры (задвижки и регулируемые дроссели с ручным или гидравлическим управлением, манометры и др.).

Линия глушения соединяется с буровыми насосами и служит для закачки в скважину утяжеленного раствора по межтрубному пространству. При необходимости линия глушения используется для слива газированного бурового раствора в камеру-дегазатор циркуляционной системы буровой установки.

Линия дросселирования служит для слива бурового раствора и отбора флюидов из скважины с противодавлением на пласт, а также для закачки в скважину жидкости с помощью цементировочных агрегатов. В схеме, применяемой при бурении скважин с повышенной опасностью нефтегазопроявлений, верхняя линия дросселирования служит резервной. .

Манифольды рассчитывают на рабочее давление 21, 35, 70 МПа. В зависимости от конструкций задвижек они бывают двух типов: МП — с клиновыми задвижками и МПП — с прямоточными задвижками. Манифольды типа МП в блочном исполнении шифруются МПВ. В шифре манифольдов цифрами указывается диаметр их проходного отверстия (в мм) и рабочее давление (в МПа). Например, манифольд диаметром 80 мм (принимаемый в настоящее время для всех манифольдов) на давление 35 МПа шифруется МПВ-80Х35.

Манифольды устанавливают на рамах-салазках с телескопическими стойками, позволяющими регулировать высоту их расположения в пределах 0,65—1,25 м в зависимости от положения колонной головки над устьем скважины. Высота расположения головки изменяется после спуска и цементирования каждой обсадной колонны. Высота разъемного желоба устанавливается по расстоянию между фланцевой катушкой и ротором буровой установки.

На установках монтируют один или два плашечных превентора. В морских скважинах с устьем на дне моря устанавливают три, а иногда и четыре плашечных превентора, а над ними универсальный превентор. В морских установках монтируют иногда два универсальных превентора. При бурении под давлением над этим превентором располагают вращающийся превентор.

После монтажа линии манифольдов превенторы подвергают гидроиспытаниям под давлением в 1,5 раза превышающим рабочее.

ПРЕВЕНТОРЫ.

Для герметизации устья скважин используют плашечные, универсальные и вращающиеся превенторы.

Плашечный превентор (рис.15.2) предназначен для герметизации устья скважины при наличии и отсутствии труб в скважине. Корпус 2 превентора представляет собой стальную отливку с вертикальным проходным отверстием и цилиндрическими фланцами с резьбой для шпилек. Соединение шпильками позволяет уменьшить высоту превентора, однако требует точной его подвески при монтаже противовыбросового оборудования, обеспечивающей совпадение осей шпилек и отверстий фланца. Число и диаметр шпилек определяют из расчета фланцевого соединения на герметичность. На опорных поверхностях фланцев имеются канавки для уплотнительной стальной кольцевой прокладки восьмигранного сечения.

Корпус превентора снабжен горизонтальной сквозной полостью для размещения плашек 18. Снаружи полость закрывается боковыми крышками 1 и 6, которые крепятся к корпусу болтами 5. Стыки крышек с корпусом уплотняются резиновыми прокладками 4, установленными в канавках крышек. Используются и откидные крышки, шарнирно соединяемые с корпусом. Для предотвращения примерзания плашек в корпус превентора встраиваются трубки 15 для подачи пара в зимнее время. На боковых торцах крышек посредством шпилек крепятся гидроцилиндры 7 двустороннего действия для закрытия и открытия превенторов. Усилие, создаваемое гидроцилиндром, должно быть достаточным для закрытия превентора при давлении на устье скважины, равном рабочему давлению превентора.

Штоки поршней 8 снабжены Г-образным выступом для соединения с оправкой плашек. Под давлением рабочей жидкости, нагнетаемой из коллектора 3 по трубкам 19 в наружные полости гидроцилиндра, поршни перемещаются во встречном направлении и плашки закрывают проходное отверстие превентора. При нагнетании рабочей жидкости во внутренние полости гидроцилиндров плашки раздвигаются и открывают проходное отверстие превентора. Поршни и штоки, а также неподвижные соединения гидроцилиндров уплотняются резиновыми кольцами 9, 13, 14.

Гидравлическое управление превентором дублируется ручным механизмом одностороннего действия, используемым при отключении и отказах гидравлической системы, а также при необходимости закрытия превентора на длительное время. Ручной механизм состоит из шлицевого валика 10 и промежуточной резьбовой втулки 12, имеющей шлицевое соединение с поршнем. Валик 10 посредством вилки И кардана и тяги соединяется со штурвалом, вынесенным на безопасное расстояние от устья скважины. При вращении валика по часовой стрелке резьбовая втулка 12 приводится в прямолинейное движение и перемещает поршень до замыкания плашек превентора. Расчетное время закрытия превентора составляет 10 с при использовании гидравлической системы и 70 с при ручном управлении. При обратном вращении винта поршни остаются неподвижными, а резьбовые втулки благодаря шлицевому соединению с поршнями возвращаются в исходное положение., После перемещения резьбовых втулок в исходное положение превентор можно открыть при помощи гидравлической системы управления.

В плашечных превенторах применяют трубные плашки для герметизации устья скважины с подвешенной колонной бурильных или обсадных труб и глухие плашки при отсутствии труб в скважине. При необходимости используют специальные плашки для перерезания труб.

Плашки состоят из резинового уплотнителя 16 и вкладыша 17, соединенных с корпусом болтами и винтами. Армированные металлические пластины придают уплотнителю необходимую прочность и противодействуют выдавливанию резины при расхаживании колонны труб. Наработка уплотнителя измеряется числом циклов закрытия превентора и суммарной длиной труб, протаскиваемых через закрытый превентор со скоростью 0,5 м/ч при давлении в гидроцилиндре и скважине не более 10 МПа. Согласно нормам, средняя наработка до отказа уплотнителя должна составлять не менее 300 закрытий превентора без давления и обеспечивать возможность протаскивания более 300 м труб через закрытый превентор.

Плашечные превенторы не обеспечивают герметизации устья скважины, если на уровне плашек располагаются ведущая труба, бурильный замок, муфта и другие части колонны труб, диаметр и геометрические формы которых не соответствуют установленным в превенторе плашкам. При закрытом превенторе допускается медленное расхаживание колонны в пределах гладкой части труб и невозможно вращение, спуск и подъем бурильной колонны.

Рис.15.2.Плашечный превентор.

Универсальные превенторыобладают более широкими возможностями (рис. 15.3). Они герметизируют устье скважины при наличии и отсутствии в ней подвешенной колонны труб и вместе с тем позволяют, сохраняя герметичность устья скважины, проворачивать бурильную колонну и протаскивать трубы вместе с муфтами и бурильными замками. Универсальный превентор способен герметизировать устье скважины независимо от диаметра и геометрической формы уплотняемого предмета. Корпус 17 представляет собой стальную отливку ступенчатой цилиндрической формы с опорным фланцем и шпильками 19 для крепления превентора, проушинами 10 для его подвески при монтажно-демонтажных работах и транспортировке.

В корпусе превентора располагаются полый ступенчатый поршень 9, резинометаллическая уплотнительная манжета 5 и предохранительная втулка 14. Уплотнительная манжета, имеющая форму усеченного конуса с осевым отверстием, контактирует с конусным отверстием поршня и упирается в крышку 2, снабженную проходным отверстием и прямоугольной резьбой для свинчивания с корпусом превентора. Крышка уплотняется манжетой 4 и фиксируется в затянутом состоянии стопорным болтом 3. Глухие резьбовые отверстия на опорном фланце крышки предназначены для шпилек /, используемых для крепления фланцевой катушки противовыбросового оборудования. Кольцевые канавки на опорных фланцах корпуса и крышки предназначены для металлических уплотнительных колец 18.

Между корпусом, крышкой и поршнем образуются полости А и Б, сообщающиеся посредством штуцеров 8 и 13 и трубопроводов с гидравлической системой управления противовыбросовым оборудованием. При нагнетании масла из системы гидроуправления в полость Б поршень перемещается вверх и внутренним конусом сжимает уплотнительную манжету в радиальном направлении. В результате деформации проходное отверстие манжеты оказывается полностью закрытым. При наличии инструмента манжета обжимает его и перекрывает сечение между превентором и инструментом. Давление нагнетаемого в превентор масла устанавливается регулирующим клапаном системы гидроуправления.

Для устранения утечек масла используются самоуплотняющиеся манжеты 6, 7, 11, 12, 15, 16 и уплотнительные кольца 18. Уплотнительная манжета удерживается в закрытом состоянии усилием, создаваемым устьевым давлением в скважине па площадь поршня в полости В превентора. Превентор открывается в результате нагнетания масла в полость А и при одновременном сливе из полости Б. Под давлением масла в полости А поршень перемещается вниз и освобождает манжету, которая разжимается благодаря собственной упругости. Расчетное время закрытия универсального превентора не должно превышать 30 с.

Показатель надежности уплотнительных манжет — средняя наработка на отказ, нормируемое значение которого предусматривает безотказную их работу при протаскивании колонны труб длиной не менее 2000 м при давлении в скважине до 10МПа. Для предохранения уплотнительных манжет от преждевременных повреждений торцы бурильных замков и муфт снабжаются фасками, проточенными под углом 18°. Универсальные превенторы, как и плашечные, различаются по диаметру проходного отверстия и рабочему давлению.

Рис.15.3 Универсальный превентор.

Вращающиеся превенторы, предназначены для герметизации кольцевого зазора между устьем скважины и бурильной колонной и обеспечения возможности вращения, подъема и спуска бурильной колонны при герметизированном устье. В составе противовыбросового оборудования вращающийся превентор используется при роторном бурении с очисткой забоя от выбуренной породы газом, воздухом или аэрированным промывочным раствором, а также при обратной промывке скважины и вскрытии пластов с высоким пластовым давлением.

Вращающийся превентор (рис. 15.4) состоит из корпуса 7, неподвижного патрона 4 и вращающегося ствола 6. В отличие от плашечного и универсального превенторов, имеющих гидравлический привод, во вращающемся превенторе используется самоуплотняющаяся манжета 9, которая обжимает обхватываемую часть бурильной колонны под действием собственной упругости и давления на устье скважины. Литой корпус 7 из легированной стали снабжен опорным фланцем для соединения с плашечным или универсальным превентором и боковым отводом для присоединения к циркуляционной системе буровой установки.

Диаметр отверстия опорного фланца зависит от типоразмера превентора и должен быть достаточным для прохода долота. Ствол 6, имеющий форму полого цилиндра с наружным опорным фланцем, вращается на упорном 5 и радиальных 3 подшипниках. К стволу на быстросборном байонетном соединении крепится самоуплотняющаяся манжета с внутренними поясками квадратного и круглого сечений, предназначенными соответственно для уплотнения ведущей и бурильной труб. Проходное сечение ствола меньше диаметра долота. Поэтому при спуске и смене его необходимо ствол отсоединить от корпуса превентора. Для этого ствол с патроном соединяют с корпусом превентора посредством байонетного затвора и фиксатора 10, снабженного дистанционным пневматическим и ручным управлением.

Перед установкой патрона в корпус фиксатор 10 с помощью пневмоцилиндра, управляемого с пульта 13, либо с помощью винта 12 и троса 11 отводится в крайнее левое положение и освобождает проход для установки патрона. После этого патрон вводят выступами в пазы корпуса и поворачивают по часовой стрелке до упоров, установленных в корпусе. Далее освобождают фиксатор, который под действием пружины пневмоцилиндра замыкает патрон в корпусе превентора. Чтобы вытащить патрон из корпуса, необходимо предварительно отключить фиксатор и повернуть патрон против часовой стрелки. Патрон поворачивают ведущей трубой, вращаемой ротором посредством вкладышей 1. Шинно-пневматическая муфта 2, включаемая с пульта 13, соединяет патрон со стволом, и в результате этого оба они совместно с ведущей трубой поворачиваются относительно корпуса превентора. Подшипники ствола смазываются жидким маслом, предохраняемым от утечек и загрязнения асбографитовыми манжетами 8.

Рис.15.4.Вращающийся превентор.

Источник