Основное технологическое оборудование ТЭЦ

Современные тепловые электрические станции имеют преимущественно блочную структуру. Рассматриваемая ТЭЦ выполнена по блочной схеме с поперечными связями по пару и питательной воде. ТЭЦ с блочной структурой составляется из отдельных энергоблоков. В состав каждого энергоблока входят основные агрегаты – турбинный и котельный и связанное с ним непосредственно вспомогательное оборудование.

Применение блочной схемы связано со следующими особенностями эксплуатации:

1. Котельный резерв на блочных ТЭЦ отсутствует, что компенсируется аварийным резервом в энергосистеме. Останов котла означает потерю мощности энергоблока.

2. Аварийные ситуации локализуются в рамках энергоблока, не затрагивая соседние блоки.

3. Упрощение тепловой схемы и коммуникаций, отсутствие соединительных магистралей, уменьшение числа элементов арматуры облегчает и делает его более надежным.

4. Управление блоком ввиду тесной взаимосвязи котла и турбины осуществляется из единого центра, каковым является блочный щит управления.

5. Каждый последующий энергоблок ТЭЦ может быть выполнен отличным от предыдущего с применением более прогрессивных решений.

6. Блочная схема приводит к блочному пуску, т. е. к одновременному пуску котла и турбины на скользящих параметрах пара.

Основным оборудованием ТЭЦ являются турбина, котел и генератор. Серийные агрегаты стандартизированы по соответствующим показателям: мощности, параметрам пара, производительности, напряжению и силе тока и т. д. При выборе предпочтение отдается стандартным агрегатам. На выбор агрегатов существенное влияние оказывает тепловая схема электростанции.

При выборе основного оборудования блочной ТЭЦ должны соблюдаться следующие требования:

1. Тип и количество основного оборудования должны соответствовать заданной мощности электростанции и предусмотренному режиму ее работы. Возможные варианты по значениям мощности блоков и параметрам пара сопоставляются по технико-экономическим показателям, таким как удельные капитальные затраты, себестоимость энергии, удельный расход условного топлива.

2. Ограничения по мощности выбираемых блоков накладывается мощностью энергосистемы.

3. К блокам, предназначенным для регулирования нагрузки системы (пиковым и полупиковым), предъявляются дополнительные ограничения по мощности и параметрам пара.

4. Выбор основного оборудования для блочных ТЭЦ заключается в выборе блоков, включающих в себя все основные агрегаты и вспомогательное оборудование.

5. Тип парового котла должен соответствовать виду топлива, выделенному для проектируемой электростанции.

6. Производительность парового котла блока ТЭЦ выбирается такой, чтобы обеспечивался номинальный расход пара на турбину вместе с расходом на собственные нужды и запасом, равным 3%.

7. Число котлов выбирается равным числу турбин – это позволяет иметь одинаковую строительную длину котельного и турбинного отделений.

8. При расширении ТЭЦ в целях увеличения отопительной мощности рассматриваются два варианта: или установка турбины типа Т, или увеличение количества водогрейных котлов.

На ТЭЦ-2 сооружено три блока, на которых установлено следующее технологическое оборудование для покрытия тепловых и электрических нагрузок:

— блоки №1,2 – турбина типа ПТ-80-130/13;

— блок №3 – турбина типа Т-100/120-13.

Для промышленно-отопительных ТЭЦ применяются конденсационные турбины типа ПТ с двумя регулируемыми отборами пара. Т. к. на рассматриваемой ТЭЦ преобладает отопительная нагрузка, то в дополнение к турбинам ПТ установлена турбина типа Т с теплофикационными отборами. В таблице 1.1 представим технические характеристики турбин.

Таблица 1.1 – Технические характеристики турбин рассматриваемой ТЭЦ

| № | Характеристики | Данные |

| ПТ-80-130/13 | Т-100/120-130 | |

| Номинальная мощность, МВт | ||

| Максимальная мощность, МВт | — | |

| Давление свежего пара | ||

Температура свежего пара,  | ||

| Номинальный расход свежего пара, т/час | ||

| Число регенеративных отборов | ||

| Пределы регулирования давления пара в отборах: | ||

| — производственном, МПа | 1-1,6 | — |

| — отопительном, МПа | 0,03-0,25 | — |

| — верхнем отопительном, Мпа | — | 0,06-0,25 |

| -нижнем отопительном, МПа | — | 0,05-0,20 |

| Удельный расход свежего пара при номинальном теплофикационном режиме, кг/ кВт ч | 5,6 | 4,3 |

| Число цилиндров турбины | ||

| Число конденсаторов | ||

| Расход пара в отборах: | — | |

| -производственном, т/час | — | |

| -отопительном, т/час | 0,06-0,25 | |

| -верхнем и нижнем отопительных, т/час | 0,05-0,20 | |

Температура охлаждающей среды,  | ||

Температура питательной воды,  |

2. Котлоагрегаты. На рассматриваемой ТЭЦ установлены следующие котлоагрегаты:

— для всех блоков – энергетические котлы типа ТГМ-96б (три штуки) парапроизводительностью 480 т/час;

— три пиковых водогрейных котла типа ПТВМ-100 производительностью 100 Г кал/час;

— два пиковых водогрейных котла типа КВГМ-180 производительностью 1180 Г кал/час.

Резервные котлы на блочных ТЭЦ не устанавливаются. На ТЭЦ в качестве резерва устанавливаются водогрейные котлы. Количество их принимается равным не менее двух, а суммарная мощность такова, чтобы при отключении одного энергетического котла остальные вместе с водогрейными котлами обеспечивали среднюю отопительную нагрузку наиболее холодного месяца. Для принятой блочной схемы ТЭЦ котлы ТГМ-96б обеспечивают максимальный расход пара на турбину ПТ-80/13-130 с запасом 2,1%, а для турбин Т-100/1220 130-3 обеспечивают только номинальный пропуск пара турбиной без запаса. Максимальный пропуск пара турбиной 485 т/час не покрываются. В таблице 1.2 представим технические характеристики котлов.

Таблица 1.2 – Технические характеристики котлов рассматриваемой ТЭЦ

| № | Характеристики | Данные |

| Энергетический котел типа ТГМ-96б | ||

| Паропроизводительность, т/час | ||

Температура питательной воды,  | ||

Температура пара,  | ||

| Давление пара, | ||

| -МПа | 13,8 | |

| -кг с/ см² | ||

Температура уходящих газов,  | ||

| К.п.д. гарантийный, % | 92,8 | |

| Воздухоподогреватель – РВП | — | |

| Топливо – газ и мазут | — | |

| Водогрейный котел типа ПТВМ-100 | ||

| Теплопроизводительность, Гкал/час | ||

| Давление, кг с/см² | 10,3 | |

| Топливо – газ и мазут | — | |

| Расход воды | ||

| — в основном режиме, т/час | ||

| — в пиковом режиме, т/час | ||

| К.п.д., % | 90,5 | |

| Температура воды на входе в котел | ||

— в основном режиме,  | ||

— в пиковом режиме,  | ||

Температура воды на выходе из котла,  | ||

| Водогрейный котел типа КВГМ-180 | ||

| Теплопроизводительность, Гкал/час | ||

| Давление, кг с/см² | 8-25 | |

| Топливо – газ | — | |

| Расход воды, т/час | ||

| К.п.д., % | 88,8 | |

Температура воды на входе в котел,  | ||

Температура воды на выходе из котла,  |

Каждый из блоков ТЭЦ-2 в номинальном режиме выдает 80 МВт электроэнергии, а также тепло с сетевой водой (на отопление и горячее водоснабжение) – 100 Гкал/час. С блоков №1, 2 можно выдать пар для промышленных предприятий – 80 Гкал/час. Пиковые водогрейные котлы могут выдать суммарную тепловую мощность 660 Гкал/час. Так как ТЭЦ-2 является электростанцией комбинированного типа, она производит электричество и тепло в разных количествах в зависимости от климатических условий и от инструкций со стороны контрольных органов.

В определенных условиях ТЭЦ может производить только электроэнергию (при конденсационном режиме) или же напротив поставлять максимальное количество теплоэнергии турбин блоков и дополнительно электроэнергию. В зависимости от ситуации с топливом, можно поставить дополнительное тепло с пиковых водогрейных котлов.

ТЕПЛОВАЯ СХЕМА ТЭЦ. ТОПЛИВО

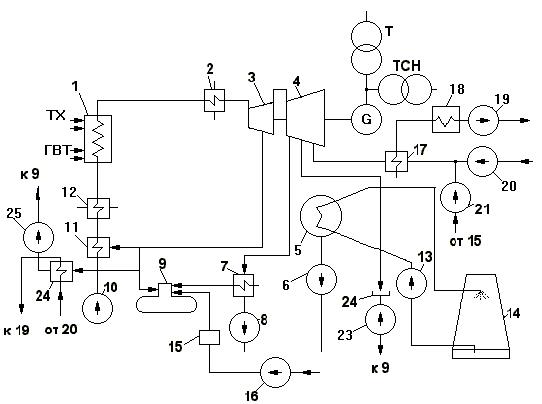

На технологической схеме ТЭЦ отображают цепочку технологических процессов от доставки топлива до выдачи электроэнергии.

Технологическая схема выполнена по блочному принципу (рис.1.1).

Рис. 1.1 – Технологическая схема ТЭЦ (Обозначения: G – генератор; Т – трансформатор; ТСН – трансформатор собственных нужд; ТХ – топливное хозяйство; ГВТ – газовоздушный тракт)

Рассмотрим работу схемы: пар из котла 1 поступает через пароперегреватель 2 в турбину, состоящую из цилиндра высокого давления 3 и из цилиндра низкого давления 4. Отработанный пар конденсируется в конденсаторе 5 водой, подаваемой из охлаждающей градирни 14 циркуляционным насосом 13, а затем конденсат подается конденсатным насосом 6 в подогреватели низкого давления (ПНД) 7 со сливным насосом из ПНД конденсатора 8. В ПНД конденсат подогревается и поступает в деаэратор 9. Подпиточная вода из природного водоема насосом технического водоснабжения 16 подается в водоподготовительную установку (химводоочистку) 15, после специальной обработки, в которой также поступает в деаэратор 9. Питательная вода, освобожденная в деаэраторе от кислорода и углекислого газа, подается в котел 1 питательным насосом 10. При этом проходит через подогреватели высокого давления (ПВД) 11 и экономайзер 12, где подогревается отбираемым из турбины паром и отходящими от котла газами.

Для промышленных нужд имеется в наличии отбор пара из турбины 22, возврат конденсата от технологических потребителей осуществляется насосом 23. Для подогрева сетевой воды (для отопления и горячего водоснабжения) используется теплофикационный отбор, пар из которого направляется в подогреватели сетевой воды 17. В пиковом режиме работы для подогрева сетевой воды используются водогрейные котлы 18 и пиковые бойлера 24, со сливными насосами 25. Для обеспечения циркуляции воды в теплофикационной сети служат сетевые насосы I-го и II-го 19 подъемов. Для покрытия потерь сетевой воды используется насос подпитки тепловых сетей 21.

Реально технологическая схема ТЭЦ намного сложнее, т. к. в приведенной схеме на рисунке1.1 однотипное оборудование изображено один раз независимо от числа установленных на электростанции вспомогательных и основных агрегатов. Количество рабочих и резервных агрегатов зависит от вида и мощности станции, места механизмов в технологическом процессе и других факторов.

В энергетических установках требуемые параметры рабочего тела получают, используя энергию топлива. Под энергетическим топливом понимают вещества, выделяющие при определенных условиях значительное количество теплоты, которое экономически целесообразно использовать как источник энергии.

Энергетические и водогрейные котлы на ТЭЦ-2 газомазутные. Основным топливом для электростанции является природный газ, а резервным – мазут марки М100 и М40.

Мазут – высокий, тяжелый остаток перегонки нефти, получающийся после отгона легких фракций (бензина, керосина, лигроина и др.), применяют в энергетике преимущественно в качестве жидкого топлива. Мазут классифицируют по вязкости и содержанию соединений серы на малосернистые (S 2%).

На ТЭЦ топливо перед сжиганием специально подготавливают, что обеспечивает надежную и экономичную работу топочных устройств и всего котла. Характер подготовительных операций зависит от вида топлива.

Природный газ, подаваемый по газопроводам, имеет давление, значительно превышающее необходимое при сжигании. Поэтому предварительно на газораспредилительных станциях (ГРС) или пунктах (ГРП) электростанции снижают давление газа, а также очищают его от механических примесей и влаги. Подготовка газообразного топлива наиболее проста и требует небольших площадей и материальных затрат.

Горение жидкого топлива (мазута) происходит после его испарения. Скорость испарения жидкости, а следовательно, горения, тем выше, чем больше ее удельная поверхность, т. е. поверхность, приходящаяся на единицу массы топлива. Чтобы получить большую удельную поверхность жидкого топлива, его распыляют на мелкие частицы. Для качественного распыления и надежной транспортировки по трубопроводам мазут марок М100 и М40 предварительно подогревают до 95-135

Источник

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЭС И В ЭНЕРГОРЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Лекция 3

Все дополнительные объемы работ по ремонту или замене отдельных узлов оборудования (сверх установленных распорядительными документами), а также по его реконструкции и модернизации являются сверхтиповыми.

ОБЪЕМЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕМОНТЕ

Лекция 2

В распорядительных документах определены номенклатура и типовые объемы ремонтных работ для каждого вида основного оборудования ТЭС.

Так, например, при выполнении капитального ремонта турбины проводится:

1. Осмотр и дефектация корпусов цилиндров, сопловых аппаратов, диафрагм и обойм диафрагм, обойм уплотнений, корпусов концевых уплотнений, концевых и диафрагменных уплотнений, устройств для обогрева фланцев и шпилек корпуса, рабочих лопаток и бандажей, дисков рабочих колес, шеек вала, опорных и упорных подшипников, корпусов опор, масляных уплотнений, полумуфт роторов и др.

2. Устранение обнаруженных дефектов.

3. Ремонт корпусных частей цилиндра, в том числе контроль металла корпусов цилиндров, замена при необходимости диафрагм, шабрение плоскостей горизонтальных разъемов корпусов цилиндров и диафрагм, обеспечение центровки деталей проточной части и концевых уплотнений и обеспечение зазоров в проточной части в соответствии с нормами.

4. Ремонт роторов, в том числе проверка прогиба роторов, при необходимости — замена проволочных бандажей или ступени в целом, шлифовка шеек и упорных дисков, динамическая балансировка роторов и исправление центровки ротора по полумуфтам.

5. Ремонт подшипников, в том числе предусматривается в случае необходимости замена колодок упорного подшипника, замена или перезаливка вкладышей опорных подшипников, замена уплотнительных гребней масляных уплотнений, шабрение плоскости горизонтального разъема корпусов цилиндров.

6. Ремонт соединительных муфт, в том числе выполняются проверка и исправление излома и смещения осей при спаривании полумуфт (маятник и колено), шабрение торцов полумуфт, обработка отверстий под соединительные болты.

7. Выполняются испытания и снятие характеристик системы регулирования (САР), дефектация и ремонт узлов регулирования и защиты, настройка САР перед пуском турбины. Также проводятся дефектация и устранение дефектов маслосистемы: чистка маслобаков, фильтров и маслопроводов, маслоохладителей, а также проверка плотности маслосистемы.

Ремонт оборудования ТЭС выполняется силами специалистов ТЭС (хозспособ), специализированными энергоремонтными подразделениями энергообъединения (системный хозспособ) или сторонними специализированными энергоремонтными предприятиями (ЭРП).

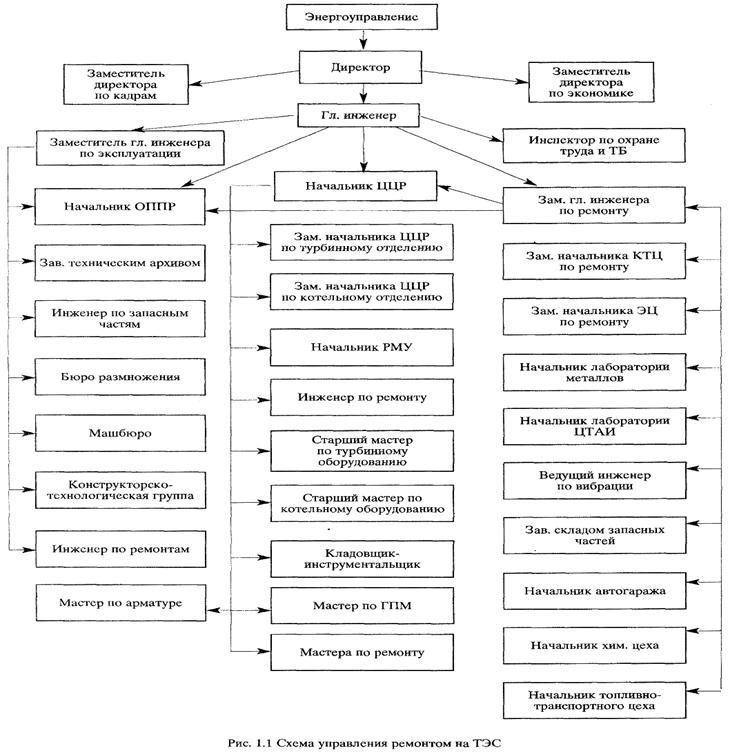

Организацией ремонтного обслуживания на ТЭС занимаются директор, главный инженер, начальники цехов и отделов, старшие мастера, просто мастера, инженеры отделов и лабораторий.

На рис. 1.1 одна из возможных схем управления ремонтом показана лишь в объеме ремонта отдельных частей основного оборудования в отличие от действительной схемы, которая включает в себя и организацию эксплуатации оборудования.

У всех руководителей основных подразделений, как правило, имеется по два заместителя: один заместитель по эксплуатации, другой — по ремонту. Директор принимает решение по финансовым вопросам ремонта, а главный инженер по техническим, получая информацию от своего заместителя по ремонту и от руководителей цехов.

Для ТЭС, основной задачей которых является производство энергии, экономически нецелесообразно производить техническое обслуживание и ремонт оборудования в полном объеме собственными силами. Наиболее целесообразно привлекать для этого специализированные организации (участки).

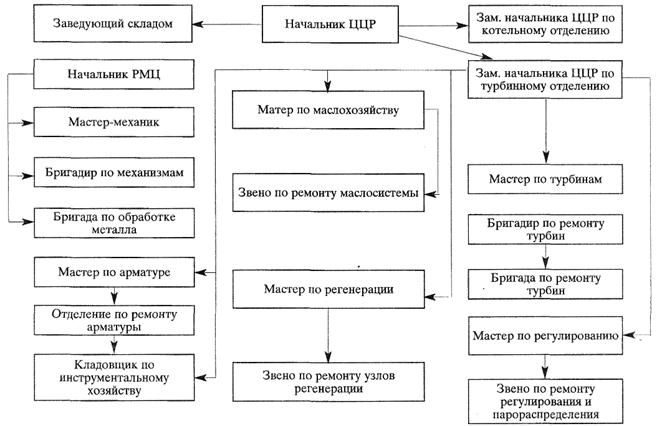

Ремонтное обслуживание оборудования котлотурбинных цехов на ТЭС выполняется, как правило, цехом централизованного ремонта (ЦЦР), который представляет собой специализированное подразделение, способное выполнить ремонт оборудования в необходимом объеме. ЦЦР имеет материальные и технические средства, в том числе: склады имущества и запчастей, служебные кабинеты, оснащенные средствами связи, мастерские, ремонтно-механический участок (РМУ), грузоподъемные механизмы, сварочную технику. ЦЦР может частично или полностью выполнять ремонт котлов, насосов, элементов системы регенерации и вакуумной системы, оборудования химического цеха, арматуры, трубопроводов, электроприводов, элементов газового хозяйства, станочного оборудования, транспортных средств. ЦЦР привлекается также к ремонту системы рециркуляции сетевой воды, обслуживанию ремонтов береговых насосных станций.

Рис. 1.2. Примерная схема организации ЦЦР

Из представленной на рис. 1.2 примерной схемы организации ЦЦР видно, что ремонт в машинном зале также разделяется на отдельные операции, осуществление которых ведется специализированными звеньями, группами и бригадами: «проточники» — занимаются ремонтом цилиндров и проточной части турбины, «регулировщики» — ремонтом узлов системы автоматического регулирования и парораспределения; специалисты по ремонту маслохозяйства занимаются ремонтом маслобака и маслопроводов, фильтров, маслоохладителей и маслонасосов, «генераторщики» ремонтируют генератор и возбудитель.

Ремонт энергетического оборудования представляет собой целый комплекс параллельных и пересекающихся работ, поэтому при его ремонте все подразделения, звенья, группы, бригады взаимодействуют между собой. Для четкого выполнения комплекса операций, организации взаимодействия отдельных ремонтных подразделений, определения сроков финансирования и поставки запчастей перед началом ремонта разрабатывается график его выполнения.

Обычно разрабатывается сетевая модель графика ремонта оборудования (рис. 1.3). Эта модель определяет последовательность проведения работ и возможные сроки начала и окончания основных операций ремонта. Для удобного использования в ремонте сетевая модель выполняется в масштабе суток Собственный ремонтный персонал электростанций выполняет техническое обслуживание оборудования, часть объемов ремонтных работ при плановых ремонтах, аварийно-восстановительные работы; специализированные ремонтные предприятия, как правило, привлекаются для выполнения капитальных и средних

Например, котельный цех занимается ремонтом котлов, электротехнический цех производит ремонт трансформаторов и аккумуляторных батарей, цех регулирования и автоматики — ремонт САРТ паровых турбин и систем автоматики паровых котлов, генераторный цех занимается ремонтом электрогенераторов и двигателей, турбинный цех ремонтом проточной части турбин. Современное ЭРП, как правило, имеет собственную производственную базу, оснащенную механическим оборудованием, грузоподъемными кранами, транспортными средствами.

Цех по ремонту турбин обычно занимает второе место в ЭРП по численности персонала после котельного цеха; он также состоит из группы управления и производственных участков. В группе управления цехом — начальник и два его заместителя, один из которых занимается организацией ремонтов, а другой — подготовкой к ремонтам. Цех по ремонту турбин (турбинный цех) имеет ряд производственных участков. Обычно эти участки базируются на ТЭС в пределах своего региона обслуживания. Участок цеха по ремонту турбин на ТЭС, как правило, состоит из руководителя работ, группы подчиненных ему мастеров и старших мастеров, а также бригады рабочих (слесарей, сварщиков, токарей). Когда на ТЭС начинается капитальный ремонт турбины, руководитель цеха по ремонту турбин направляет туда группу специалистов для выполнения ремонтных работ, которые должны действовать совместно с персоналом имеющегося на ТЭС участка. В этом случае, как правило, руководителем ремонта назначается специалист из состава разъездных ИТР.

Когда капитальный ремонт оборудования выполняется на ТЭС, где отсутствует производственный участок ЭРП, туда направляется разъездной (линейный) персонал цеха с руководящим специалистом. Если разъездного персонала недостаточно для выполнения конкретного объема ремонта, к нему привлекаются работники других постоянных производственных участков, базирующихся на других ТЭС (как правило, из своего региона).

Руководство ТЭС и ЭРП согласуют все вопросы ремонта, в том числе и назначение руководителя ремонта оборудования (обычно он назначается из состава специалистов генподрядной (генеральной) организации, т. е. ЭРП).

Как правило, руководителем ремонта назначается опытный специалист в должности старшего мастера или ведущего инженера. Руководителями по операциям ремонта также назначаются только опытные специалисты в должности не ниже мастера. Если в ремонте участвуют молодые специалисты, то они распоряжением начальника цеха назначаются помощниками к специалистам-наставникам, т. е. мастерам и старшим мастерам, руководящим ключевыми операциями ремонта.

В капитальном ремонте оборудования участвует, как правило, собственный персонал ТЭС и несколько подрядных организаций, поэтому от ТЭС назначается руководитель ремонта, который решает вопросы взаимодействия всех подрядчиков; под его же руководством проходят ежедневные текущие совещания, а раз в неделю проводятся совещания у главного инженера ТЭС (лица, несущего персональную ответственность за состояние оборудования в соответствии с действующими РД). Если в ремонте происходят сбои, которые приводят к нарушению нормального хода работ, в совещаниях принимают участие начальники цехов и главные инженеры подрядных организаций.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник