- Ремонтные средства и организация ремонта тормозное оборудование подвижного состава

- Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля

- 1. Неисправности тормозной системы

- 1.1. Основные неисправности тормозов с гидроприводом

- 1.2. Основные неисправности тормозных систем с пневмоприводом

- 2. Основные операции технического обслуживания тормозной системы

Ремонтные средства и организация ремонта тормозное оборудование подвижного состава

Ремонтируют тормозное оборудование подвижного состава на вагоноремонтных и локомотиворемонтных заводах, в вагонных, локомотивных и моторвагонных депо. Автотормозные отделения депо и заводов (АО), а также контрольные пункты автотормозов (АКХ1) оснащаются необходимым оборудованием и приспособлениями согласно технологическому процессу. Испытательные стенды обеспечиваются сжатым воздухом давлением не менее 0,7 МПа.

Для очистки и осушки воздуха при испытании тормозных приборов на испытательных стендах рекомендуется устанавливать фйльтры-влагоочистители ДВ41-16 московского производственного объединения «Пневмоаппарат».

АКЛ имеют два отделения: компрессорное с разводящим воздухопроводом и ремонтное. Непосредственно около здания АКП размещают главные воздушные резервуары 1 (рис. 252) объемом не менее 5 м3, предназначенные для поддержания постоянного давления в воздухопроводной станционной сети. От главных резервуаров прокладывают разводящий воздухопровод 2. Для осмотра и продувки воздухопровода через каждые 200-300 м устраивают смотровые колодцы 3 с водосборными бачками 4; труба 5 с разобщительным краном 6 служит для продувки. В «местах потребления воздуха устанавливают воздухоразборные колонки 7, к которым присоединяют шланг для подачи воздуха в магистраль состава. Глубина заложения разводящего воздухопровода и способ его утепления определяются местными условиями. Вместо крана 6 целесообразно установить устройство с централизованным дистанционным управлением или автоматической продувкой.

Подачу компрессоров и сечения разводящего воздухопровода подбирают в зависимости от расхода воздуха на опробование автотормозов в поездах и вспомогательные нужды при ремонте подвижного состава. На случай выхода из строя или ремонта основного компрессора предусматривается резервный.

Ремонтные отделения депо или завода должны иметь отдельные помещения для наружной очистки, промывки и разборки, а также помещение для ремонта и испытания тормозных приборов. Помещения для очистки и разборки оснащаются универсальной установкой для обмывки тормозных приборов, верстаками с пневматическими приспособ-

Рис 252 Главные резервуары и разводящий воздухопровод со смотровыми колодцами

и воздухоразборными колонками

лениями для разборки, ваннами, трубопроводами для продувки деталей сжатым воздухом и специальными устройствами для транспортировки разобранных приборов в ремонтное отделение.

Приборы очищают гидроструйной обмывкой водой с температурой 55*0 под давлением до 1,2 МПа. Особо грязные приборы очищают горячей (80° С) водой с 3-5%-ным раствором каустической соды и с последующей обмывкой чистой водой, подогретой до температуры 50 «С.

Ремонтное отделение в зависимости от технологического процесса снабжается приспособлениями для разборки, ремонта, притирки, сборки и испытания отдельных узлов (под-комплектов). Здесь же имеются набор специальных инструментов, контрольный инструмент и ванны для промывки мелких деталей перед сборкой. Притирочные и доводочные станки устанавливают согласно технологическому процессу.

При ремонте тормозного оборудования необходимо соблюдать правила техники безопасности, общие для всех работников железнодорожного транспорта и для работников данных специальностей (осмотрщиков вагонов, слесарей и др.), связанных с обслуживанием тормозов. Техника безопасности и охрана труда изучаются как отдельный предмет учебной программы. В учебнике по тормозам даются общие требования применительно к каждому тормозному прибору.

Все движущиеся и вообще опасные части станков и приспособлений необходимо оградить. Рабочее место должно быть подготовлено к безопасной работе. Пол у верстаков содержится ровным, сухим и незагро-можденным деталями. Инструмент и приспособления должны находиться в полной исправности и в порядке, удобном для пользования. Тиски не должны иметь холостого хода. При пользовании электроинструментами надо иметь резиновый коврик под ногами. Переносной лампой

пользоваться под напряжением не более 36 В. При обдувании деталей сжатым воздухом струю воздуха нельзя направлять на людей, пол и оборудование.

Детали следует продувать под местной вытяжной вентиляцией на специально выделенных местах (шкафах). Отключать воздух перегибанием шланга запрещается. При пользовании ручным электроинструментом (гайковертом, дрелью и т. д.) токоподводящие провода (кабель) должны быть защищены от случайных повреждений. Не допускается соприкосновение проводов с горячими, влажными и масляными поверхностями. Нельзя переносить электроинструмент, находящийся под напряжением. При искрении, вытекании масла, появлении дыма и стука электроинструмент надо выключить и работу с ним прекратить.

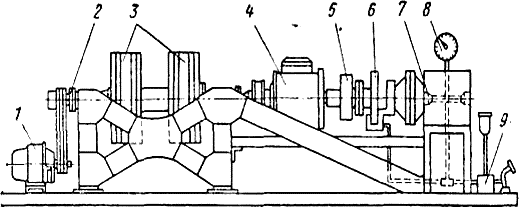

Типовой проект АКП (рис. 253), разработанный ПК.Б ЦВ МПС, рассчитан на ремонт 120-140 воздухораспределителей в сутки.

Учитывая специфические условия ремонта локомотивных компрессоров и насосов, для которых необходимы подъемно-транспортные средства, желательно для них выделить отдельное помещение. В ремонтных отделениях должны быть установлены токарный станок, станок для шлифовки колец, сверлильный станок, наждачное точило, приспособления для разборки и ремонта тормозных приборов, измерительный инструмент для проверки деталей, набор слесар-но-сборочного и специального инструмента и дефектоскопы для выявления возможных трещин в деталях компрессора и цапфах тормозных балок.

Каждый слесарь-автоматчик должен иметь набор инструмента в соответствии с выполняемым видом работ; чертежи, необходимые при ремонте; технические условия и технологические карты. Рабочее место оборудуется соответствующими приспособлениями и должно содержаться в порядке и чистоте. Чертежи

и технологические карты на ремонт и испытание деталей и подкомплек-тов тормозных приборов вывешиваются у рабочего места.

В автоматном цехе локомотивного депо должен находиться стенд (А1173 или А1260) для испытания тормозного оборудования, стенд (А1234) для испытания блоков питания и управления электропневматического тормоза, переносный прибор (А635) для проверки ЭПТ локомотивов, инструмент и приспособления в соответствии с Инструкцией № ЦТ/3549.

Испытательные стенды, на которых производится приемка тормозных приборов после ремонта, подвергают осмотру и ремонту через каждые 3 мес, а периодическую проверку манометра без снятия пломбы с постановкой трафарета на наружной поверхности стекла осуществляют через 6 мес. Проверку и пломбирование манометров производит государственный поверитель один раз в год. У каждого испытательного стенда должны быть вывешены его схема, технические условия на приборы и инструкция по испытанию. Порядок осмотра, испытания и нормы плотности стендов такие же, как и для соответствующего тормозного оборудования при деповском ремонте

Рис. 253 Типовой проект

1 — отделение наружной очистки, /1 — отделение ремонта авторегуляторов, //1 отделение ремонта тормозных цилиндров, IV-отделение разборки приборов V -отделение ремонта воздухораспределителей и авторежимов VI — отделение испытания тормозных приборов, VII-кладовая готовых приборов, VIII — комната отдыха. IX — комната мастера. А» -женский гардероб, XI- мужской гардероб, XII- механическое отделение со станками по технологии ремонта. XIII — арматурное отделение. XIV — насосное отделение для моечной установки, 1 — подъемник с монорельсом, 2-врашаюший стелтаж, 3 — стенд для разборки соединительных рукавов, 4-моечная установка, 5 — стеллаж накопитель для авторегуляторов и ванна для их обмывки. 6-верстак с приспособлением для разборки и сборки авторегуляторов, 7- стенд для испытания авторегуляторов 8 — стенд для ремонта и проверки поршней

вагона. Дата, результаты осмотра и ремонта стендов указываются в книге формы ВУ-47.

На некоторых АКП применяют групповые испытательные стенды, на которых одновременно принимают от двух до пяти отремонтированных воздухораспределителей.

Для испытания воздухораспределителей № 270-002, 270-005 и 483 рекомендуется стенд на два комплекта воздухораспределителей. Стенд смонтирован без тормозных цилиндров, которые заменены резервуарами объемом по 10-12 л, и без пробковых разобщительных кранов, замененных электропневматическими вентилями ВВ-2 или ВВ-32 Крепление магистральных и главных частей к привалочным кронштейнам осуществляется пневматическими прижимами, управляемыми ножными педальными клапанами. Испытательные операции осуществляются краном машиниста № 326 и электромагнитными вентилями. Вместо крана машиниста может быть использован электровоздухораспределитель № 305 с кнопочным управлением и присоединением к камере резервуара объемом 6-8 л. В основу организации ремонта тормозных приборов положен технологический процесс поточно-операционного метода планировки АКП-

тормозных цилиндров (> монорельс 10 — сті і ілжи накопители возтухораспрстетнтетей и авторежимов, /1 — верстак дл>, разборки воздухораспределителей и авюрежимов 12- ленточный конвейер. 13 14 -стенды верстаки тля ремонта главной и магистральной частей ночд\ чораспределитедей, 1 5 — верстак для оемонта авторежимов 16 верстак для ремонта возтухораспреіелитсіей Ль [35 /7- стенд хтя испытания воздухораспредетптиієн № 270-002 270-005 1 н 483 000 18 — \\риспособ пенис для испытания анторежимов, 19 — стенд їли испытания возд>хораспре іетитс лей № 115, 20 — стол нытачи готовой продукции, 21 стенд тля ж иытапия рукавов 22- стенд дія комп тектьания соединительных рчкавов. 23 — стені тля испытания концевых кранов. 24 верстак -,тя ремонта конпевмч кранов

25-стент дтя разборки рукавов

Повышение качества ремонта тормозных приборов в АКП и цехах заводов при обеспечении высокой производительности достигается благодаря следующим организационно-техническим мероприятиям: использованию передовых методов труда; замене неисправных узлов и деталей на новые или заранее отремонтированные; автоматизации и комплексной механизации трудоемких процессов; соблюдению действующих правил и технических указаний, а также правил техники безопасности и промышленной санитарии; оснащению рабочих мест специальными приспособлениями, слесарным и измерительным инструментом; последовательности выполнения отдельных операций; контролю качества по операциям. Все это дает возможность увеличить срок службы тормозных приборов между ремонтами

Источник

Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля

Тормозная система автомобиля (англ. — brake system) это система активной безопасности, которая предназначена для уменьшения скорости движения автомобиля, которое может происходить до его полной остановки, в том числе экстренной, также тормозная система может удерживать машину на месте в течение длительного периода времени.

1. Неисправности тормозной системы

Признаками основных неисправностей тормозов являются:

- слабое их действие;

- большое усилие на педали при торможении;

- увод автомобиля в сторону;

- плохое растормаживание всех колес или одного;

- слабое действие стояночного тормоза;

- притормаживание, сопровождающееся чрезмерным нагреванием задних колес при полностью отпущенной педали тормоза и рычаге стояночного тормоза;

- отсутствие зазоров между колодками и барабаном из-за поломки стяжной пружины колодок;

- разбухание манжет и заедание поршней.

1.1. Основные неисправности тормозов с гидроприводом

Тормозная система не обеспечивает нормальное эффективное торможение. Причины:

- износ фрикционных накладок на колодках;

- замасливание накладок колодок (происходит при подтекании тормозной жидкости или смазки из ступиц колес);

- износ тормозных барабанов, тормозных дисков (увеличение зазора между накладками и тормозным барабаном, уменьшение зазора);

- попадание воздуха в гидросистему (неплотности в соединениях и через колесные тормозные цилиндры, при износах поршней с манжетами);

- неисправная работа гидровакуумного усилителя (повреждена диафрагма, негерметичность или заедание клапанов управления, разбухание манжеты поршня цилиндра).

Тормозная система не обеспечивает равномерности торможения колес. Причины:

- неодинаковая эффективность действия различных колесных тормозных механизмов (различная степень износа накладок, барабанов, замасливание накладок у отдельного колеса);

- неравномерное действие тормозных механизмов колес одной оси (вызывает увод автомобиля в сторону из-за некачественной регулировки тормозных механизмов этих колес);

- последовательность и интервал начала срабатывания тормозов передних и задних колес не соответствуют техническим условиям (неправильная регулировка или неисправность

- регулятора давления в основном у легковых автомобилей). Полный отказ в работе тормозной системы. Причины:

- отсутствие тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;

- попадание в гидросистему большого количества воздуха (тормоза могут сработать только после нескольких резких нажатий на педаль);

- педаль тормоза неуправляема, остается неподвижной даже при сильном нажатии на нее (сильный перегрев металлических деталей колеса от диска до колесного тормозного цилиндра, что вызывает увеличение объема жидкости и вся система блокируется; нагрев из-за нерастормаживания колеса; перетягом конических подшипников ступиц и т.д.).

Нерастормаживание колес – при полном отпускании педали. Причины:

- разбухание резиновых манжет поршней главного цилиндра или колесных тормозных цилиндров (приводит к заеданию поршней и колодки не могут вернуться в исходное положение после торможения), в основном из-за использования тормозной жидкости не той марки;

- коррозия или налет солевых отложений на рабочей поверхности колесных тормозных цилиндров (попадание в цилиндры солевых растворов в зимний период эксплуатации);

- эллипсообразный износ тормозных барабанов (малые зазоры между колодками и барабанами при регулировке) – приводит к заеданию тормозных колодок после торможения;

- обрыв стяжных пружин колодок;

- заедание тормозных колодок на опорных пальцах (коррозия пальцев или отложение на них солевого налета);

- засорение воздушного отверстия в пробке бачка главного цилиндра (повышенный уровень тормозной жидкости в бачке);

- засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре;

- отсутствует или слишком мал свободный ход педали тормоза (увеличение объема тормозной жидкости от нагрева).

1.2. Основные неисправности тормозных систем с пневмоприводом

- слабое действие тормозов, не одновременность их действия;

- плохое растормаживание или заклинивание тормозных механизмов автомобиля, что чаще всего вызываются нарушением регулировки тормозных механизмов и неисправностями пневматического привода;

- нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и приборов;

- износ деталей (тормозных камер, тормозного крана, предохранительного клапана и т. д.);

- нарушение регулировок;

- замерзание конденсата в воздушных баллонах;

- недостаточное давление воздуха в пневматической системе тормозов;

- утечка воздуха через выпускное отверстие тормозного крана в расторможенном состоянии.

Некоторые общие симптомы неисправности тормозных систем с пневмоприводом и причины их возникновения

Слабое торможение.

- тормоза нуждаются в настройке, регулировке или смазке;

- низкое давление в тормозной системе (ниже 60 psi);

- неправильно настроены регулировочные рычаги (slack adjuster);

- несправна часть двухконтурной пневматической тормозной системы. Торможение происходит слишком медленно.

- тормоза нуждаются в настройке, регулировке или смазке;

- низкое давление в тормозной системе (ниже 60 psi);

- утечка воздуха в тормозной системе;

- пережаты тормозные магистрали;

- ограничен ход педали тормоза. Оттормаживание происходит слишком медленно.

- тормоза нуждаются в настройке, регулировке или смазке;

- тормозной кран не возвращается полностью в исходное положение;

- пережаты тормозные магистрали;

- выпускной порт тормозного клапана, или клапана быстрого оттормаживания, или ускорительного клапана ограничен;

- неисправен тормозной клапан, или клапан быстрого оттормаживания, или ускорительный клапан.

Тормоза вообще не работают.

- нет давления в тормозной системе

- пережаты или разорваны тормозные магистрали;

- неисправен тормозной кран.

Давление воздуха не поднимается до нормального.

- неисправен манометр;

- неисправен говернер;

- неисправен компрессор или слабо натянут ремень компрессора;

- разорвана воздушная магистраль.

Давление воздуха в системе растет слишком медленно.

- утечка воздуха через клапан или фитинги;

- слишком большой объем ресивера;

- забит фильтр компрессора;

- слишком малое число оборотов двигателя;

- клапаны компрессора пропускают воздух;

- неисправен привод компрессора;

- отложения в головке цилиндра компрессора или нагнетательной магистрали. Чрезмерное количество воды или масла в тормозной системе.

- ресиверы редко очищаются;

- в компрессор попадет слишком много масла;

- забит воздушный фильтр компрессора;

- чрезмерное давление масла в двигателе.

Неэффективное действие тормоза исключает возможность своевременной остановки автомобиля при обычных условиях движения, а при сложной обстановки может привести к дорожно-транспортному происшествию (ДТП).

В случае опережающего торможения задних колес – возможен занос автомобиля, значительное опережение торможения передних колес может привести к потере управляемости автомобиля.

2. Основные операции технического обслуживания тормозной системы

Ежедневное обслуживание (ЕО).

Опробовать действие педали тормозов — педаль должна перемещаться вниз без заеданий, расстояние от площадки педали до пола должно быть не меньше установленной нормы. Внешним осмотром проверить состояние и крепление главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя (при его наличии), обратить особое внимание на места возможного подтекания тормозной жидкости. Проверить действие ножного и ручного тормозов, герметичность соединения трубопроводов и деталей гидравлического и пневматического проводов тормозов.

Ежедневно в конце рабочего дня сливают конденсат из ресиверов. При температуре воздуха — 5°С и ниже заливают (один раз в неделю или после пробега 1000 км) в предохранитель от замерзания свежую порцию этилового спирта. Перед заливкой спирта необходимо слить из предохранителя конденсат.

При подсоединении прицепа проверяют правильность подключения соединительных головок и открытие разобщительных кранов.

Техническое обслуживание №1 (ТО-1).

Дополнительно к объему работ по ЕО необходимо очистить от пыли и грязи все доступные элементы тормозной системы, у легковых автомобилей тщательно очистить скобы (суппорт) передних дисковых тормозов. Проверить крепление основных узлов, штуцерных соединений и т.д. Необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При попадании воздуха в систему гидропривода — необходимо произвести прокачку системы.

Первое техническое обслуживание включает следующие дополнительные работы: проверку шплинтовки пальцев штоков тормозных камер пневматического привода тормозов и величину свободного хода педали тормоза и рукоятки ручного тормоза (при необходимости производится соответствующая регулировка); крепление и проверку состояния манометра, тормозного крана пневматического привода тормозов или главного тормозного цилиндра гидравлического привода, трубопроводов, тормозных камер пневматического привода; крепление и проверку диска и кронштейнов колодок трансмиссионного тормоза; проверку уровня жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра гидравлического привода; смазку подшипников валов разжимных кулаков, осей кулаков и других деталей привода ручного тормоза.

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2).

Дополнительно к объему ТО-1 проводят углубленную диагностику (как поэлементную, так и полную) технического состояния тормозной системы. При ТО-2 в обязательном порядке снимаются все колеса и барабаны автомобиля, в целях оценки состояния колесных тормозных механизмов и их обслуживания. Отсоединяют стяжную пружину и проверяют легкость поворота на опорных эксцентричных пальцах колодок. При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять любые неисправные узлы и детали.

Во время ТО-2 дополнительно проводят проверку состояния тормозных накладок, стяжных пружин колесных тормозов, главного и колесных тормозных цилиндров гидравлического привода, компрессора пневматического привода, показания которого проверяют по контрольному манометру.

Проводят проверку герметичности соединений гидравлического и пневматического привода тормозов. Эту работу выполняют, проводя внешний осмотр автомобиля. В гидравлическом приводе места нарушения герметичности выявляются по подтеканию тормозной жидкости, в пневматическом приводе на слух по характерному звуку, появляющемуся при утечке воздуха. Для более точного выявления места повреждения проверяемое соединение покрывают мыльной эмульсией и по появлению мыльных пузырей определяют место утечки воздуха.

Сезонное обслуживание (СО).

При СО проверяется состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков, промывается и продувается сжатым воздухом фильтр регулятора давления, смазываются оси тормозных колодок, при необходимости заменяется тормозная жидкость в гидроприводе тормозов, производится частичная или полная регулировка тормозных механизмов.

При сезонном техническом обслуживании следует снимать головку компрессора для очистки поршней, клапанов и седел. Клапаны компрессоров, не обеспечивающие герметичность, необходимо притереть к седлам или заменить.

В регуляторе давления необходимо промыть или заменить фильтрующий элемент, который находится под нижней крышкой. Нужно быть осторожным при вворачивании крышки, так как резьба конусная и перекосы при ее установке недопустимы. Они приводят к срыву резьбы, восстановить которую затем невозможно. Перед установкой резьбу рекомендуется смазать графитовой смазкой во избежание ее «прихватывания».

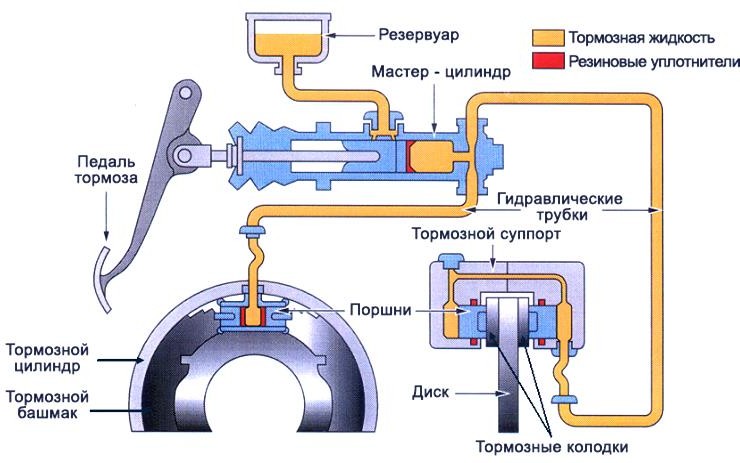

Рисунок 1 – Тормозной механизм автомобиля

Негерметичность тормозного привода устраняют подтягиванием соединений или заменой поврежденных деталей.

Негерметичность в соединениях определяют по подтеканию жидкости в гидравлическом приводе или по величине падения давления воздуха при неработающем двигателе в системе пневматического привода, которое не должно превышать 0,5 кгс/см 2 (50 кПа) за 0,5 ч при свободном положении педали тормозного привода и 0,5 кг/см 2 (50 кПа) в течение 15 минут при включенном тормозном приводе. Утечку воздуха обнаруживают на слух или с помощью мыльного раствора, которым смачивают возможные неплотности в соединениях. Наличие воздуха в гидравлическом приводе определяют при нажатии на тормозную педаль. Если педаль опускается без ощутимого сопротивления, то в приводе имеется воздух, который сжимается, и жидкость не передает давление на детали тормозного механизма.

Неодновременность действия тормозов может быть результатом нарушения регулировки привода или тормозных механизмов, замасливание тормозных колодок. Плохое растормаживание или заклинивание колес происходит вследствие поломки стяжных пружин тормозных колодок, обрыва фрикционных накладок, заедания валиков привода, неисправности тормозного крана, недостаточного свободного хода тормозной педали, разбухания манжет или заклинивания поршней в рабочих цилиндрах колес гидравлического привода.

В зависимости от характера неисправности удаляют воздух из гидравлического привода, нарушенные регулировки восстанавливают, нарушенные соединения подтягивают, поломанные и изношенные детали заменяют.

Удаляют воздух из гидравлического привода прокачиванием его тормозной педалью.

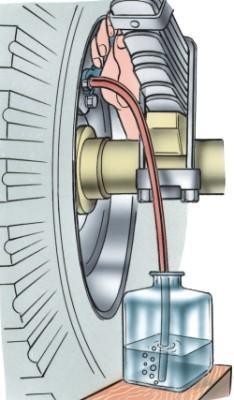

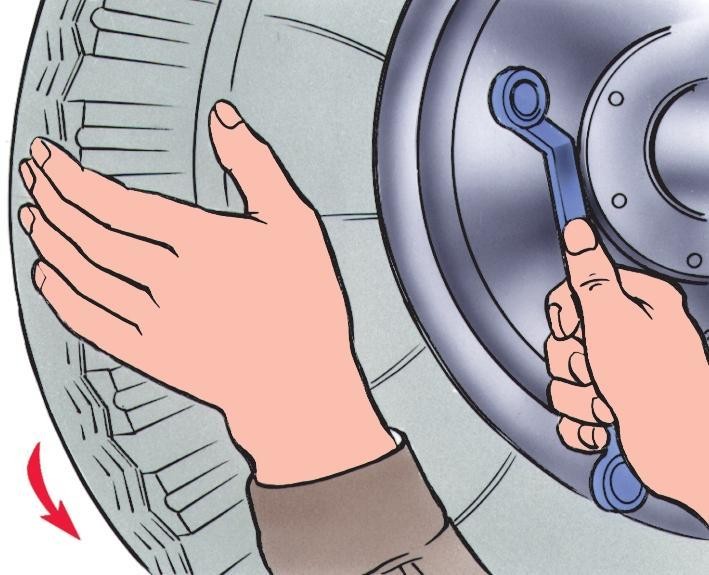

Перед удалением воздуха прокачиванием привода тормозной педалью проверяют уровень жидкости в главном тормозном цилиндре. Он должен быть на 15- 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. Если уровень недостаточен, то жидкость доливают. Гидравлический привод тормозной педалью прокачивают вдвоем: один на колесном цилиндре снимает колпачок с перепускного клапана, присоединяет к нему резиновый шланг длиной 350-400 мм, опускает шланг в стеклянную банку, наполненную на 1/3 тормозной жидкостью, и отворачивает на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан; после этого другой несколько раз быстро нажимает на тормозную педаль, каждый раз медленно ее отпуская (рисунок 2). Прокачивание продолжается до тех пор, пока из трубки, опущенной в банку, не прекратится появление пузырьков воздуха. Через каждые пять-шесть нажатий на педаль нужно проверять уровень жидкости в главном тормозном цилиндре и своевременно доливать ее, так как при полном расходе жидкости в систему опять попадает воздух. После выхода воздуха из шланга, опущенного в банку, не отпуская нажатую педаль, плотно заворачивают перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снимают шланг и надевают резиновый колпачок.

Рисунок 2 – Прокачивание тормозов

Эта операция повторяется на всех рабочих цилиндрах колес, начиная с наиболее удаленных от главного тормозного цилиндра.

Свободный ход педали рабочего тормоза регулируют изменением длины тяги, соединяющей педаль с толкателем главного тормозного цилиндра (в гидравлическом приводе), или тормозным краном (в пневматическом приводе). Свободный ход тормозной педали гидравлического привода должен составлять 8-14 мм, что соответствует зазору 1,5-2,5 мм между толкателем и поршнем в главном тормозном цилиндре. Свободный ход верхнего конца педали пневматического привода должен быть 40-60 мм. Свободный ход педали проверяют при наличии в системе сжатого воздуха.

Регулировку тормозных механизмов колес выполняют после проверки и регулировки затяжки подшипников ступиц колес.

В процессе эксплуатации для восстановления нормального зазора между тормозными колодками и барабаном выполняют так называемую частичную регулировку тормозов. Необходимость в регулировке определяют по увеличенному ходу тормозной педали автомобилей с гидравлическим приводом и увеличенному ходу штоков тормозных камер у автомобилей с пневматическим приводом. Нормальная величина выхода штока тормозных камер у большинства автомобилей находится в пределах 15-40 мм.

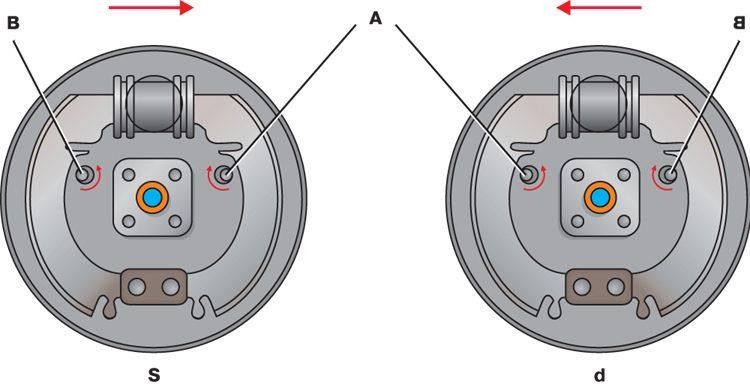

Частичная регулировка автомобилей семейства УАЗ и Урал выполняется эксцентриками, на автомобилях КамАЗ — червяками тормозных камер. Для регулировки домкратом поднимают колесо и вращением эксцентрика или червяка добиваются затормаживания колеса. Затем эксцентрик (червяк) отворачивают в обратную сторону до полного освобождения колеса.

А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок

S – левое колесо; d – правое колесо.

Верхними стрелками показано направление движения автомобиля

Рисунок 3 – Регулировка

а) б)

Рисунок 4 — Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном а)-переднего и б)-заднего колеса

Причины неисправности стояночной тормозной системы:

- Повышенное изнашивание или замасливание накладок колодок;

- Повышенный износ рабочей поверхности тормозных барабанов;

- Удлинение троса привода стояночного тормоза;

- Заедание троса привода в направляющих трубках у щитов задних колесных тормозных механизмов или в защитных оболочках;

- Заедание в системе механического привода и прихватывание влажных накладок к тормозным (барабанам при низких температурах);

- Самопроизвольное растормаживании включенного ручного тормоза, его причины:

- повышенные нагрузки на механизм (на спусках или подъемах с большим уклоном;

- повышенное изнашивание зубьев гребенок или защелок запирающего механизма;

- обрыв тяг (тросов);

- повышенное изнашивание деталей привода в шарнирных соединениях.

Регулировку тормозов проверяют по нагреву барабанов при движении автомобиля. В случае сильного нагрева колодки нужно несколько отвести от барабана вращением эксцентрика (червяка).

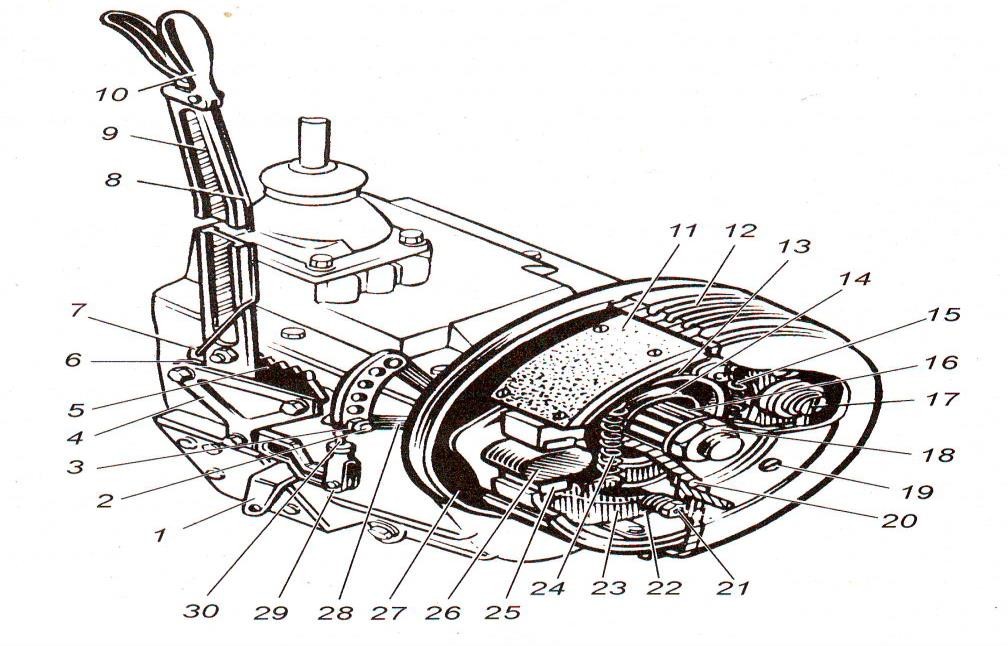

1-ушко тяги тормозного крана; 2-палец тяги; 3-гайка; 4-пластина рычага; 5-зубчатый сектор; 6-распорная втулка; 7-стопорная защелка; 8-тяга защелки; 9-рычаг; 10-рукоятка тяги стопорной защелки; 11-фрикционная накладка; 12-барабан; 13-кронштейн; 14-манжета; 15,24-малая и большая стяжные пружины; 16,23-колодки; 17-ось колодок; 18-гайка крепления фланца; 19- фланец вторичного вала коробки передач; 21-регулировочный болт; 22-ограничительная шайба; 25-сухарь колодки; 26-разжимной кулак; 27-щит; 28-регулировочный рычаг; 29-вилка; 30- тяга

Рисунок 5 — Трансмиссионный стояночный тормозной механизм

Повышенный ход рычага управления стояночного тормоза свидетельствует о повышенных зазорах между колодками и барабаном, о вытягивании (удлинении) тросов и т.д. в этом случае следует произвести регулировку тормозной системы.

Для регулировки необходимо удалить шплинт из пальца 2 (рисунок 3) и вынуть его из отверстия рычага 28. При этом рычаг 9 тормозного механизма должен находиться в крайнем переднем положении. Затем ослабить гайку и, укорачивая тягу 30, с помощью вилки 29 добиться полного затормаживания автомобиля. Затормаживание должно происходить при отводе рычага не более чем на 4 зуба (четыре щелчка запирающего механизма). Если этого не происходит, а вилка завернута до конца резьбы вертикальной тяги, то соединительный палец следует переставить в следующее отверстие регулировочного рычага и повторить регулировку. Если на рычаге не осталось отверстий, это свидетельствует о полном изнашивании накладок, колодки следует заменить.

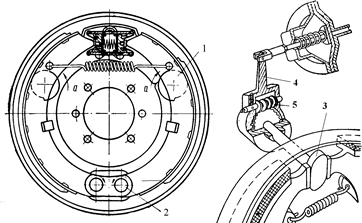

1 – регулировочный эксцентрик; 2 – опорный эксцентриковыйпалец колодки; 3 – разжимной кулак; 4,5 – регулировочный рычаг и его червяк

Рисунок 6 — Тормозные механизмы систем с гидро- (а) и пневмоприводом (б)

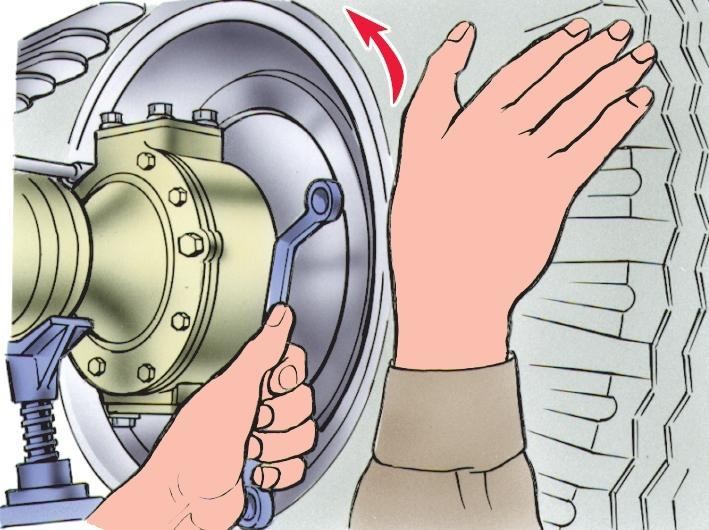

Ход штоков тормозных камер регулируют при холодных тормозных барабанах и номинальном давлении воздуха в пневмоприводе тормозов. Стояночный тормоз должен быть выключен. Работы выполняются двумя исполнителями, один из которых должен находиться в кабине автомобиля.

Измеряют ход штоков линейкой, установив ее параллельно штоку и оперев торцом в корпус тормозной камеры. Отмечают место нахождения крайней точки штока на шкале линейки, нажимают на тормозную педаль до упора и снова отмечают нахождение этой же точки штока на шкале. Разность полученных результатов дает величину хода штока.

Если ход штока превышает 40 мм, необходимо ослабить стопорный болт и, вращая ось червяка регулировочного рычага, развести колодки до соприкосновения их с тормозным барабаном, т. е. надо вращать ось червяка до упора. После этого следует свести колодки, повернув ось червяка на пол-оборота в обратном направлении (на 2…3 щелчка фиксатора), обеспечив тем самым наименьший ход штоков, который должен быть равен 20 мм для автомобилей КамАЗ-4310, — 43105, -5320, -5410 и -55102: для автомобилей КамАЗ-5511, -53212 и -54112 он составляет 25 мм на промежуточном и заднем мостах и 20 мм на переднем.

Надо убедиться, что при включении и выключении подачи сжатого воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий. Проверить вращение барабанов. Они должны вращаться свободно без заеданий, не касаясь колодок.

Необходимо, чтобы штоки правых и левых камер на каждом мосту имели по возможности равный ход (допустимая разница не более 2…3 мм) для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес.

После проверки правильности регулирования следует затянуть стопорный болт регулировочного рычага.

Осмотром тормозных механизмов выявляют необходимость замены некоторых деталей. При этом учитывают, что выработка рабочей поверхности тормозного барабана допускается не более 1 мм, сколы, трещины, выкрашивание тормозных фрикционных накладок недопустимы, их износ должен соответствовать величине, при которой до головок заклепок остается не менее 5 мм.

Если требуется заменить одну из накладок левого или правого тормоза, меняют все накладки у обоих тормозных механизмов (левого и правого колес).

После замены тормозных накладок проводят полное регулирование тормозного механизма. Для этого ослабляют гайки крепления осей колодок и сближают эксцентрики, повернув оси колодок так, чтобы они расположились навстречу друг другу скошенными сторонами наружных своих торцов, затем поворотом оси червяка регулировочного рычага прижимают колодки тормоза к барабану, после этого, поворачивая эксцентриковые оси в одну или другую стороны, устанавливают колодки, обеспечив плотное прилегание их к барабану. Прилегание колодок проверяют щупом толщиной 0,1 мм, который нигде не должен проходить вдоль всей ширины накладки. При таком положении колодок затягивают гайки осей и устанавливают минимальный ход штока тормозной камеры.

После указанного регулирования между тормозным барабаном и колодками доостигаются следующие зазоры: у разжимного кулака — 0,4 мм, у осей колодок — 0,2 мм.

Ход тормозной педали должен быть не менее 100… 130 мм, из них 20…30 мм — свободный ход. При полном нажатии педаль должна не доходить до пола кабины на 10…30 мм. Ход педали замеряют линейкой на расстоянии 210…220 мм от оси вращения. За окончание свободного хода принимается момент начала выдвижения штоков тормозных камер или момент загорания фонарей стоп-сигнала. При необходимости регулируют ход педали, изменяя длину тяги регулировочной вилкой.

При полном ходе педали рычага тормозного крана должен быть 31,1…39,1 мм.

Чтобы проверить исправность контрольных дамп на щитке приборов, нажимают кнопку проверки, при этом все контрольные :лампы должны загораться, они включаются и при давлении в ресиверах меньше 480…520 кПа. Для проверки работоспособности привода следует привести в действие органы управления тормозами автомобиля: нажать педаль тормоза, включить и выключить стояночный тормоз, нажать кнопку крана вспомогательного тормоза, растормозить энергоаккумуляторы кнопкой аварийного растормаживания.

Эффективность тормозов можно проверить методами ходовых испытаний и стационарными на специальных стендах.

Тормозные качества автомобиля при ходовых испытаниях оцениваются по двум показателям: тормозному пути и максимальному замедлению. В первом случае автомобиль разгоняют до скорости 40 км/ч на горизонтальном, ровном и сухом участке дороги (при нормальном давлении воздуха в шинах) и производят экстренное торможение (при выключенном сцеплении). Наибольший тормозной путь для легковых автомобилей должен быть 14,5 м, для грузовых автомобилей и автобусов—19,0…22,1 м в зависимости от собственной массы автомобиля и скорости движения.

По степени сходства между собой следов, оставляемых колесами на дороге, и признакам заноса судят о синхронности торможения. Результаты испытания считают неудовлетворительными, если для сохранения прямолинейного направления в процессе торможения водитель должен исправлять траекторию движения. Хотя такой метод контроля тормозов широко распространен, пользоваться им следует в крайних случаях, так как он неточен и ведет к интенсивному изнашиванию шин.

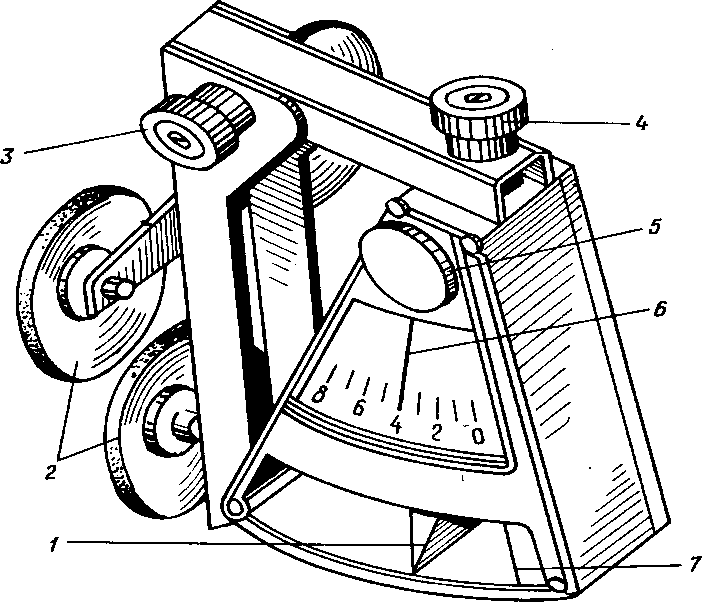

При втором случае проверки эффективность тормозов оценивают по максимальному замедлению, определяемому деселерометром маятникового типа (рисунок 7), жидкостным или с поступательно-движущейся массой. Деселерометр при помощи резиновых присосов устанавливают на стекле двери или лобовом стекле кабины или кузова автомобиля так, чтобы направление качания маятника совпало с направлением движения автомобиля. Для легковых автомобилей замедление должно быть не ниже 5,8 м/с 2 , для грузовых автомобилей и автобусов 5…4,2 м/с 2 . Замедление определяют экстренным торможением автомобиля с любой скорости движения.

1-ось маятника; 2-присосы; 3-винт фиксации стоек; 4-винт фиксации корпуса; 5-ручка возврата; 6-фиксирующая стрелка; 7-контрольная риска

Рисунок 7 – Деселерометр маятникового типа

Диагностирование тормозов автомобиля выполняют на стендах инерционного или силового метода измерения показателей их эффективности.

Рисунок 8 — Схема стенда с инерционными массами для испытаний тормозных механизмов автомобиля

На валу 2 стенда, приводимом во вращение электродвигателем 1, имеется набор маховиков. Их момент инерции соответствует моменту инерции вращающихся и поступательно движущихся частей автомобиля, тормозные механизмы которого испытывают. Вал 2 соединен с торсиометром 4 для измерения и контроля тормозного момента.

К фланцу 5 вала крепят диск 6 (либо барабан) испытуемого тормозного механизма, а суппорт (тормозной щит) соединяют со станиной через торсион 7 для смягчения резких ударов при торможении. Испытуемый тормозной механизм включают посредством системы гидропривода 9, давление в магистрали которого, определяющее интенсивность торможения, измеряется манометром 8.

Перед испытаниями выполняется несколько торможений для приработки рабочих поверхностей накладок.

Испытания заключаются в периодическом разгоне вала 2 с маховиками 3 и вращающейся частью испытуемого тормоза с последующим торможением. Испытания проводят при различных начальных скоростях торможения и разных давлениях в гидросистеме привода, а также в различном температурном диапазоне.

В процессе испытаний по величине момента трения определяют эффективность торможения, в том числе при повторяющихся циклах. Тормозные механизмы испытывают на надежность и износостойкость фрикционных элементов.

Испытания аппаратов тормозного гидро — и пневмопривода предусматривают функциональный контроль их в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями. Например, применительно к аппаратам пневмопривода проверяют параметры, оговоренные ГОСТ 4364-67, в частности, время срабатывания привода, которое должно составлять не менее 0,6 с при подсчете его от момента нажатия на тормозную педаль до момента, когда давление в системе гидропривода будет составлять 90% давления, соответствующего давлению при торможении автомобиля до остановки. Проверяют несинхронность действия тормозов тягача и прицепа, оцениваемую по времени срабатывания тормозных механизмов (допустимые отклонения +0,1÷-0,2 с). Определяют давление, поддерживаемое в системе регулятором, давление, при котором срабатывает предохранительный клапан, а также другие параметры, имеющие установленные предельные отклонения. Аппараты гидропривода, например, главный тормозной цилиндр, проверяют по таким показателям, как количество жидкости, подаваемой за несколько полных ходов штока. Определяют ход поршня (после прокачки системы), при котором достигаются установленные давления, а также ход штока, необходимый для закрытия компенсационного отверстия. Проверяют остаточное давление в системе и другие параметры, от которых зависит нормальное функционирование тормозной системы. Указанные испытания, включая испытания на долговечность, износостойкость резиновых и металлических деталей, проводят в различных температурных условиях (при положительных и отрицательных температурах).

Эффективность вспомогательной тормозной системы определяют прямым или косвенным способом путем подсчета суммарной тормозной силы, развиваемой механизмами этой системы. Испытания производят следующими методами:

- спуском заторможенного транспортного средства на участке дороги, имеющей продольный уклон 7 ± 0,5% и протяженность 6 км. При этом система должна обеспечивать спуск испытуемого автомобиля или автопоезда со скоростью 30 ± 2 км/ч;

- буксированием заторможенного транспортного средства посредством автомобиля-тягача, соединенного с испытуемым автомобилем или автопоездом жесткой сцепкой с динамометрическим (силоизмерительным) звеном. При этом должна быть определена стабильная (установившаяся) сила тяги в сцепном устройстве при скорости 30 ± 1 км/ч; частичным торможением, т. е. торможением в заданном интервале скоростей (до скорости 15 км/ч). Торможение производится с включенной передачей в трансмиссии. При испытании фиксируются зависимости скорости и замедления от времени или пути.

Устройства для регулирования или ограничения тормозных усилий на колесах отдельных осей автомобиля, обычно задней, имеют своим назначением устранение блокировки колес, вызывающей потерю управляемости или занос автомобиля при торможении на дорогах с низким коэффициентом сцепления. Испытания проводят с целью подбора оптимальных регулировок таких устройств и определения параметров эффективности торможения для принятых типов устройств и их регулировок.

Методика испытаний предусматривает проведение нескольких серий торможений автомобиля на дорогах с ровным цементобетонным и асфальтобетонным покрытием при сухом, мокром и обледенелом его состоянии попеременно при включенных и выключенных (отсоединенных) устройствах. Измеряют тормозные пути или замедления при торможении и наблюдают за появлением блокировки колес и отклонений автомобиля от прямолинейной траектории движения.

Источник