Занятие 14 Эксплуатация насосных станций. Охрана окружающей среды при эксплуатации насосных станций

Цель:

- рассмотреть эксплуатацию насосных станций и ООС при эксплуатации насосных станций

Уход за насосами и эксплуатацию поручают только машинистам, прошедшим специальную подготовку и имеющим удостоверение на право ухода за насосными агрегатами.

На видном месте насосной станции вывешиваются инструкция по обслуживанию насосных агрегатов и схема запорно-переключающих устройств. Помещение должно содержаться в чистоте, вентиляция и освещение должны быть исправны. Перед пуском насосных агрегатов машинист должен убедиться в правильном открытии и закрытии всех запорных переключений. Насосы можно включать только после проверки наличия смазки во всех трущихся деталях насоса, правильности набивки и достаточной затяжки сальников и т.д. Насосы для перекачки нефти могут размещаться в зданиях, под навесами, а также на открытых площадках.

Опасность загрязнения окружающей природной среды характерна для всех процессов добычи нефти.

Существующими и проектируемыми технологическими объектами разработки нефтяного месторождения, оказывающими влияние на окружающую среду также являются и дожимные насосные станции, особенно с установками УПСВ. Данные технологические объекты разработки месторождения оказывают влияние на все элементы природной среды – атмосферу, гидросферу, почвогрунты, растительность и животный мир.

Основными источниками загрязнения атмосферы на ДНС являются:

· факельное сжигание, выпуск и продувка газа, выжигание разлитой нефти;

· работа двигателей внутреннего сгорания;

· пыль, поднимаемая летом транспортными средствами;

· утечки газа и испарение легких углеводородов.

Отрицательное воздействие факелов на окружающую среду обусловлено потреблением огромного количества кислорода, тепловым излучением, загрязнением атмосферы, растительности и почв продуктами неполного сгорания углеводородов, окисью углерода и азота, сернистым ангидридом, канцерогенными и другими вредными веществами. Зона воздействия факела сильно колеблется в зависимости от количества и качества сжигаемого газа, наличия в нем жидких примесей, высоты и диаметра факельной трубы. В радиусе 10-15 м для факелов средней мощности (ДНС) наблюдается термическое разрушение почвенного покрова. Эта площадь требует обязательной технической рекультивации: землевание, внесение торфа.

Факелы рассчитаны на сжигание газообразных углеводородов, в их выбросах должны содержаться только газообразные окиси и сажа. Однако периодически в факелы подаются жидкие фракции нефти, которые полностью не сгорают и вызывают замазучивание прилегающего участка, у травянистых растений угнетается рост и развитие.

Неполное сгорание нефти в факелах увеличивает пожарную опасность в лесу замазучиванием территории, и создает источники загораний в виде выбросов горящих жидких фракций за пределы зоны сплошной минерализации почвы. Недооценивается факельное загрязнение территории канцерогенными веществами.

Наличие многочисленных факелов, в которых сжигается 5,5 млрд. м 3 нефтяного газа, сдерживает развитие нефтяной промышленности.

· Необходима полная утилизация этого газа.

· Работу факельной установки считают удовлетворительной, если происходит полное и бездымное сгорание газов. Бездымное сжигание газов обычно достигают при смешивании их с водяным паром или подачей распыленной воды.

- Что включается в обслуживание насосных станций?

- Перечислить источники загрязнения атмосферы при эксплуатации насосных станций.

- Каково отрицательное воздействие факелов на окружающую среду?

Тема 7 Подготовка сточных вод к утилизации

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

7. Обеспечение охраны окружающей среды при эксплуатации насоса

Основные источники загрязнения окружающей среды при бурении — промывочная жидкость и реагенты, используемые для регулирования ее свойств; частицы горных пород, выносимые потоком промывочной жидкости из скважины или выбрасываемые из нее во время открытого фонтанирования; пластовые жидкости; нефть и нефтепродукты; масла, предназначенные для смазки деталей насосов; остатки тампонажных растворов.

Свести к минимуму загрязнение окружающей среды при бурении можно только путем комплексного решения задачи. Для этого необходимо для хранения промывочных жидкостей, реагентов, нефти и нефтепродуктов использовать металлические или бетонные емкости, а для сбора и временного хранения всей выбуренной породы, пластовых и буровых сточных вод, а также нефти, изливающейся из скважины при ее освоении — земляные амбары с достаточно высокой и надежной обваловкой, которая не могла бы быть разрушена ливневыми дождями. Дно и стенки земляных амбаров должны иметь хорошую гидроизоляцию, чтобы хранящиеся в ней жидкости и химреагенты не могли проникнуть в горизонты грунтовых вод и в естественные водоемы.

По окончанию бурения скважины подлежащую рекультивации территорию необходимо освободить от оставшейся в емкостях промывочной жидкости и шлама горных пород. Существуют различные пути решения этой проблемы: транспортировка оставшейся промывочной жидкости и шлама в зоны катастрофического поглощения в соседних бурящихся скважинах, если эти зоны не содержат пресные воды и не сообщаются с водными акваториями и атмосферой; сбор всего шлама и промывочной жидкости в металлические контейнеры и вывоз для захоронения в специальные хранилища; отвердение промывочной жидкости на водной основе добавками минеральных вяжущих и полимерных материалов для использования в качестве строительного материала; обезвоживание отходов подсушиванием их в земляных амбарах с последующей засыпкой плодородной землей.

Промывочные жидкости на углеводородной основе следует хранить в закрытых металлических емкостях в специальных складах, а выбуренную породу собирать в металлические емкости и перед захоронением промывать в водном растворе ПАВ с целью извлечения адсорбированных на частицах породы нефтепродуктов либо подвергать термической обработке[1].

Источник

Охрана окружающей среды при эксплуатации насоса

Основные источники загрязнения окружающей среды при бурении — промывочная жидкость и реагенты, используемые для регулирования ее свойств; частицы горных пород, выносимые потоком промывочной жидкости из скважины или выбрасываемые из нее во время открытого фонтанирования; пластовые жидкости; нефть и нефтепродукты; масла, предназначенные для смазки деталей насосов; остатки тампонажных растворов.

Свести к минимуму загрязнение окружающей среды при бурении можно только путем комплексного решения задачи. Для этого необходимо для хранения промывочных жидкостей, реагентов, нефти и нефтепродуктов использовать металлические или бетонные емкости, а для сбора и временного хранения всей выбуренной породы, пластовых и буровых сточных вод, а также нефти, изливающейся из скважины при ее освоении — земляные амбары с достаточно высокой и надежной обваловкой, которая не могла бы быть разрушена ливневыми дождями. Дно и стенки земляных амбаров должны иметь хорошую гидроизоляцию, чтобы хранящиеся в ней жидкости и химреагенты не могли проникнуть в горизонты грунтовых вод и в естественные водоемы.

По окончанию бурения скважины подлежащую рекультивации территорию необходимо освободить от оставшейся в емкостях промывочной жидкости и шлама горных пород. Существуют различные пути решения этой проблемы: транспортировка оставшейся промывочной жидкости и шлама в зоны катастрофического поглощения в соседних бурящихся скважинах, если эти зоны не содержат пресные воды и не соблюдаются с водными акваториями и атмосферой; сбор всего шлама и промывочной жидкости в металлические контейнеры и вывоз для захоронения в специальные хранилища; отвердение промывочной жидкости на водной основе добавками минеральных вяжущих и полимерных материалов для использования в качестве строительного материала; обезвоживание отходов подсушиванием их в земляных амбарах с последующей засыпкой плодородной землей.

Промывочные жидкости на углеводородной основе следует хранить в закрытых металлических емкостях в специальных складах, а выбуренную породу собирать в металлические емкости и перед захоронением промывать в водном растворе ПАВ с целью извлечения адсорбированных на частицах породы нефтепродуктов либо подвергать термической обработке.

Чрезвычайные ситуации

Стихийные бедствия пока ещё в полной мере не подвластные человеку, наносят экономике государства огромный ущерб. Наиболее характерные стихийные бедствия для региона Республики Коми — наводнения, бури, ураганы и пожары. Стихийные бедствия возникают внезапно и носят чрезвычайный характер.

Основных причин возникновения ЧС две. Во-первых, постоянно усложняется современное производство. В его процессе часто применяются ядовитые и агрессивные компоненты. На малых площадях концентрируется большое количество энергетических мощностей. Во-вторых, упала производственная дисциплина. Невнимательность, грубейшие нарушения правил эксплуатации техники, транспорта, приборов и оборудования. Все это приводит к трагическим последствиям, огромным материальным убыткам.

Для ликвидации последствий, вызванных стихийными бедствиями, могут привлекаться как формирования общего назначения, так и формирования служб МЧС. В отдельных случаях помимо указанных формирований могут привлекаться воинские части ВС РФ.

Характер и порядок действий формирований при выполнении этой задачи зависит от вида стихийных бедствий, аварий, катастроф, сложившейся обстановки, количества и подготовленности привлекаемых сил МЧС, времени года и суток, погодных условий.

Спасательные и аварийно-восстановительные неотложные работы при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф следующие:

При наводнениях для проведения спасательных работ привлекают спасательные отряды, команды и группы, а также ведомственные специализированные команды и подразделения, оснащенные плавсредствами, санитарные дружины и посты, разведывательные группы и звенья, формирования строительных, ремонтно-строительных организаций, органы общественного порядка.

Спасательные работы при наводнениях на поиск людей на затопленной территории и эвакуацию в безопасные места.

Для спасения и вывоза большого числа людей используют теплоходы, баржи, баркасы, катера и другие плавсредства. При спасении людей, находящихся в проломе льда, подают конец веревки, доски, лестницы, любой другой предмет и вытаскивают в безопасное место.

Медицинскую первую помощь оказывают спасательные подразделения или санитарные дружины непосредственно в зоне затопления. Первую врачебную помощь оказывают после доставки на причал.

При бурях и ураганах проводятся предупредительные, спасательные, аварийно-восстановительные работы. О времени появления урагана оповещают штабы МЧС объектов, формирования МЧС и население. До подхода ураганного ветра закрепляют технику, отдельные строения, в производственных помещениях и жилых домах закрывают двери, окна, отключают электросети, газ. воду. Население укрывается в защитных или заглубленных сооружениях.

После урагана формирования МЧС совместно со всем трудоспособным населением объекта проводят спасательные и аварийно-восстановительные работы, спасают людей из заваленных защитных и других сооружений и оказывают им помощь, восстанавливают поврежденные здания, линии электропередач и связи, газо- и водопроводы, ремонтируют технику, проводят другие аварийно-восстановительные работы.

При пожарах начальник ГО объекта и его штаб принимают все меры к его ликвидации, на основании данных разведки и других полученных сведениях оценивают пожарную обстановку, принимают решения и ставят задачи формированиям МЧС.

Командир формирования после получения и уяснения задачи, организует выдвижение формирования к указанному участку пожара. Для уточнения обстановки на маршруте и в районе пожара он выполняет разведку, которая выявляет характер пожара и его границы, направление распространения огня и возможные места устройства заградительных опорных полос, наличие и состояние водоисточников, подъездные пути к ним, пути вывода и способы спасения людей, находящихся на участке пожара. Из зоны возможного распространения пожара эвакуируются люди и материальные ценности.

В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в горящих районах, зданиях, сооружениях. В целях безопасности розыск людей осуществляется парами: один разыскивает, а второй страхует его с помощью веревки, находясь в менее опасном месте. В условиях сильного задымления и скопления угарного газа спасатели работают в противогазах с использованием дополнительного патрона.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Источник

Охрана окружающей среды

3. Охрана окружающей среды

Сырьё, основные и побочные продукты производства при больших концентрациях оказывают вредное воздействие на человека и на элементы окружающей среды (воздух, почва, вода, растительный и животный мир).

С целью снижения степени вредного влияния производства необходимо выполнять следующие мероприятия:

— ограничивать до минимума возможные сбросы нефтепродуктов в атмосферу и систему промышленной канализации;

— не допускать неполного сгорания топлива в печах и появления коптящих газов из дымовой трубы печей установки;

— производить контроль за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, торцевых уплотнений насосов, принимать меры по своевременному устранению выявленных нарушений;

— исключить постоянные сбросы горючих газов на факел.

При остановках на ремонт сброс нефтепродуктов промышленную канализацию, с последующей переработкой на очистных сооружениях и своевременным оповещение УВК и ОСВ, сточные воды производства также направляются на очистные сооружения.

Контроль за составом и количеством промышленных стоков осуществляет экогидрологическая лаборатория УВК и ОСВ и лаборатория цеха № 23.

Контроль за составом и количеством пылегазообразных выбросов в атмосферу осуществляет экоаналитическая лаборатория ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и лаборатория цеха № 23. Насос предназначен для перекачки технической воды, поэтому при эксплуатации насоса возможно следующее загрязнение окружающей среды в результате протечки масла из картера насоса, что устраняется путем сбора в ёмкость (бочки) для дальнейшего использования уже как отработанного масла, а остатки удаляют с помощью ветоши, которая в свою очередь раз в квартал вывозиться на полигон захоронения отходов.

4. Ремонт насоса НГК4 ģ1

4.1 Технологическое назначение насоса

Насос предназначен для откачки технической воды в градирню водооборотного узла 9 в систему циркуляции цеха №24 завода ГХЗ ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

Насос работает на следующих параметрах:

Производительность – 4 м3/мин

Расчетная температура – 100оС

Перекачиваемая среда – техническая вода

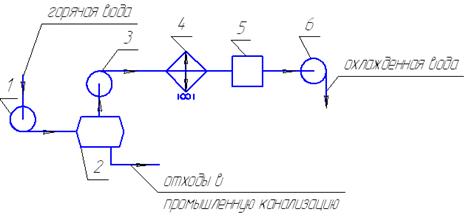

Работа насоса в технологической схеме узла ректификации заключается в следующем: горячая вода насосом поз. 1 подается в отстойник поз. 2, после чего по трубопроводу пульпа с механическими примесями выводиться с установки в промышленную канализацию. Отстоявшаяся вода забирается центробежным насосом марки НГК4 ģ1 поз. 3 и направляется градирню поз. 4. Самотеком охлажденная вода попадает в резервуар поз.5 откуда забирается насосом поз. 6 и подается вновь в систему водоснабжения цеха

Рисунок 4.1 — Схема охлаждения воды узла ректификации

4.2 Описание конструкции насоса

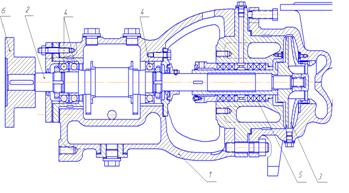

Центробежный насос типа НГК4ģ1 (с консольно закрепленным рабочим колесом) состоит из следующих узлов и деталей (см. рисунок4.2):

3 — рабочее колесо;

5 — сальниковое уплотнение;

6 – упругая муфта.

Рисунок 4.2- Продольный разрез насоса типа НГК4ģ1

Насос марки НГК4 ģ1 горизонтальная одноступенчатая центробежная машина с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Насосы этого типа — консольные с приводом от электродвигателя через упругую муфту. Перекачиваемая жидкость подается горизонтально по оси насоса, а отводится вертикально вверх (в зависимости от условий монтажа и эксплуатации напорный патрубок можно повернуть на угол, кратный 90°).

Привод насоса — взрывозащищенные электродвигатели. Корпус насоса прикреплен лапами к фундаментной плите, опорная часть насоса — консольно к корпусу насоса. Насос и электродвигатель установлены на общей фундаментной плите и соединены упругой муфтой с проставком. Эта конструкция имеет преимущества по сравнению с насосами на отдельной стойке: при разборке насоса не нужно отсоединять всасывающий и напорный трубопроводы; сборка не требует дополнительной центровки насоса с электродвигателем. Рабочее колесо — закрытого типа, насажено на вал и закреплено гайкой. Отверстие в крышке служит для подачи затворной жидкости к уплотнению. Уплотнение насоса изготовлено в двух вариантах: мягкий сальник и торцовое уплотнение типа ДК-60С. Смазка подшипников — жидкая или консистентная.

Все элементы насоса, кроме рабочего колеса и корпуса, как правило, унифицированы.

4.3 Материальное исполнение насоса НГК 4х1

Для изготовления конденсатного насоса выбраны следующие материалы см. табл. 4.2.1

Таблица 4.2.1 — Материалы деталей проточной части центробежных нефтяных насосов

| Наименование | Материал | ГОСТ |

| 1 Корпус насоса, крышка корпуса, внутренний корпус, направляющий аппарат | Сталь 25Л | 977-65 |

| 2 Уплотнительные кольца и вкладыши щелевых уплотнений | Сталь 40Х | 4543-71 |

| 3 Вал | Сталь 40Х | 5632-51 |

| 4 Колесо рабочее | Сталь 25Л | 2176 -57 |

| 5 Защитная гиль за | Сталь 40Х | 4543-71 |

4.4 Подготовка насоса НГК 4х1 к ремонту

Прежде всего, отсоединяют трубопроводы смазочного масла и охлаждающей воды. Свободные концы заглушают, манометры, и датчики температуры отсоединяют. Снимают защитные кожухи полумуфт, поставку и коронки полумуфт. На торцах валов насоса и редуктора, редуктора и привода устанавливают приспособление для проверки центровки по полумуфтам. Расцентровка должна составлять не более 0,5 мм по параллельному смещению осей в обеих плоскостях и не более ±0,12/1000 мм — по излому осей в обеих плоскостях. Индикатором с точностью до 0,02 мм проверяют осевой разбег ротора. Осевой разбег ротора должен быть в пределах 0,2 — 0,3 мм.

Для того чтобы снять опорно-упорный подшипник, необходимо отвернуть болты и сдвинуть на валу насоса уплотнительный фланец, а затем извлечь набивку сальника. После этого можно снять торцевую и верхнюю крышки корпуса подшипника. Методом свинцового оттиска, применив свинцовую проволоку, следует проверить натяг в опорной части; он не должен превышать 0,03 мм.

С помощью щупа проверяют зазоры в масляных уплотнениях корпуса подшипника. Допускаются зазоры 0,380 — 0,495 мм. Сняв верхнюю половину опорного подшипника, проверяют верхний и боковой зазоры опорного подшипника на валу. Верхний зазор должен быть в пределах 0,10-0,16 мм, боковой -0,05 -0,08 мм. Сняв наружную часть упорного подшипника, необходимо по двум индикаторам часового типа проверить биение упорного диска. Допускается биение 0,02 мм

С помощью рым-болтов проводят демонтаж упорного диска. Если диск не сдвигается, допускается снятие его предвари тельным подогревом паяльной лампой или газовой горелкой до температуры 100—110 °С. При этом следует предохранять вал от нагрева. Сняв внутреннюю часть упорного подшипника, приподнимают вал ротора и выводят нижнюю половину опорного подшипника поворотом его вокруг оси на 180°. Вал можно поднимать не более чем на 0,3 мм.

Для снятия опорного подшипника необходимо снять верхнюю крышку его корпуса. Методом свинцового оттиска проверяют натяг крышки в опорной части; он не должен превышать 0,03 мм.

Сняв верхнюю половину корпуса опорного подшипника, проверяют верхний и боковой зазоры в подшипнике по валу ротора. Верхний зазор должен быть в пределах 0,10 — 0,16 мм, боковой-0,05 — 0,08 мм. Замер выполняют с точностью до 0,02 мм.

Приподняв вал, отсоединяют от корпуса сальника нижнюю часть опорно-упорного подшипника. Затем снимают с вала кольцо масляного уплотнения, фланец сальника и его корпус. С помощью индикатора часового типа измеряют зазор между уравновешивающим диском и уравновешивающим седлом. Зазор должен быть в пределах 0,05 — 0,10 мм. С помощью вытягивающего приспособления извлекают уравновешивающий диск и прочие детали.

При разборке корпуса насоса первоначально снимают патрубок со стороны нагнетания; при этом необходимо закрепить диафрагмы во избежание их падения. Затем можно снять рабочее колесо, дистанционную втулку и диафрагму. Разборку проводят последовательно до первого рабочего колеса. Если рабочие колеса и дистанционные втулки прикипели к валу, их смачивают керосином или другой жидкостью, растворяющей накипь. Если это не дало эффекта, допускается съем деталей с применением подогрева их паяльной лампой или газовой горелкой до 100 — 110°С. Необходимо избегать нагревания вала. При разборке следует замерять зазоры в проточной части и межступенчатых уплотнениях.

Источник