- Ремонт бытовых приборов и электроники, руководства по ремонту

- Методы регулировки

- Описание устройство ремонт регулировка

- Разработка технологии ремонта и регулировки радиоприемника

- Назначение, основные характеристики, принцип работы радиоприемника. Описание принципиальной схемы разрабатываемого устройства. Конструкция, настройка, регулировка и алгоритм ремонта радиоприемника. Техника безопасности при ремонте электрооборудования.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

Ремонт бытовых приборов и электроники, руководства по ремонту

Ремонт бытовых приборов и электроники — комплекс мероприятий, направленных на сохранение и поддержание в работоспособном состоянии прибора.

Ремонт можно подразделить на мелкий, средний и капитальный. При мелком ремонте устраняются мелкие неисправности, регулируются несложные узлы. При среднем ремонте заменяются вышедшие из строя отдельные детали, производится регулировка. При капитальном ремонте заменяются или восстанавливаются отдельные узлы, выполняются сложные наладочные и регулировочные работы.

Ремонтом бытовых приборов и электроники должны заниматься обученные и аттестованные мастера (техники-ремонтники), владеющие навыками и опытом проведения ремонта современного, часто очень сложного и дорогостоящего оборудования, обладающие специальными диагностическими и контрольно-измерительными приборами. Только мастера по ремонту бытовой техники могут гарантировать макимальное качество и короткие сроки проведения ремонта.

Такие услуги можно заказать на специализированных сервисах по подбору мастеров:

Самостоятельный ремонт бытовых приборов и электроники

При выполнении работ по ремонту необходимо обязательно соблюдать правила техники безопасности!

Прежде чем приступить к проведению ремонтных работ, следует внимательно ознакомиться с принципиальной схемой и особенностями работы прибора, техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

На проверку исправности всех деталей и контактных соединений требуется много времени, а причина нарушения нормальной работы прибора может быть не обнаружена. Поэтому необходимо придерживаться правильно принятой методики нахождения неисправности и проверки работы прибора.

Ремонтные работы целесообразно проводить в следующей последовательности:

внешний осмотр прибора, выявление видимых наружных повреждений отдельных элементов и явных повреждений элементов принципиальной схемы прибора;

нахождение дефектного узла, а в дефектном узле неисправной детали или неисправного элемента;

определение объема ремонтных работ;

восстановление неисправной детали, узла или отказавшего элемента и замена их исправными;

регулировка, настройка прибора.

В зависимости от особенностей того или иного прибора и вида неисправности может применяться и другая методика проведения ремонтно-восстановительных работ.

К общим неисправностям бытовой электрической аппаратуры следует отнести неисправности в цепях питания, перегорание сигнальных ламп.

Если при включении электрического прибора в сеть сигнальная лампа не загорается, то прежде всего следует проверить напряжение в сети, затем исправность сетевых предохранителей, сигнальных ламп, соединительных шнуров, контактных устройств, переключателей сети (если прибор предназначен для включения в сеть на два номинальных напряжения), выключателей.

Неудовлетворительная работа или полный отказ электрического прибора или машины могут быть обусловлены не только наличием дефектов в элементах электрической схемы, но и некачественным соединением (с помощью зажимов, пайки) этих элементов.

Общие советы по ремонту бытовых приборов:

Ремонт электродвигателей бытовой техники:

Как научиться ремонтировать электронику с нуля:

Примеры поиска причин неисправностей и проведения ремонта бытовых приборов (руководства по ремонту):

Источник

Методы регулировки

Под регулировкой понимают комплекс работ по доведению параметров устройств до значений, соответствующих требованиям ТУ с заданной степенью точности. Целью регулировки является обеспечение заданных параметров устройства в пределах допуска, гарантирующего нормальную эксплуатацию, при наименьших затратах на регулировку и устранение неисправностей, допущенных при сборке и монтаже. Регулировочные работы включают:

– устранение неисправностей, возникших при сборочно-монтажных и регулировочных операциях;

– настройку резонансных систем (контуров) путем изменения параметров подстроечных элементов или с помощью магнитных сердечников;

– установку оптимальных режимов отдельных каскадов и всего блока в целом;

– сопряжение электрических, радиотехнических и кинематических параметров устройства и отдельных его блоков.

Различают технологическую (производственную) и эксплуатационную регулировки. В первом случае добиваются наилучших показателей всеми имеющимися регулировочными элементами при их среднем положении, во втором – с помощью эксплуатационных регулировочных элементов, вынесенных на лицевую или заднюю панель.

В зависимости от вида организации производства регулировку осуществляют с помощью универсальной измерительной аппаратуры или специальной регулировочной оснастки (стендов, имитаторов, пультов и т. д.). При работе с ВЧ-блоками регулировку проводят в экранированных камерах, которые снижают уровень помех от внешних электромагнитных полей. При регулировке ЭА используют два метода:

– инструментальный (по измерительным приборам);

– электрического копирования (путем сравнения настраиваемого прибора с образцом).

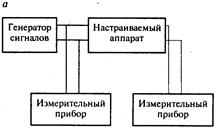

Суть инструментальной регулировки (рис.8.1, а)заключается в том, что на входе и выходе регулируемого объекта измеряют с помощью приборов электрические параметры и регулировочными элементами добиваются их оптимального значения.

Рис.8.1.Схема методов регулировки:

а — инструментального, б — электрического копирования

Общая погрешность настройки инструментальным методом:

где δ1 – погрешность измерительных приборов;

δ2 – температурная погрешность;

δ3 – погрешность, вызванная старением прибора;

δ4 –погрешность, вызванная неточным поддержанием режима питания прибора.

К – коэффициент одновременного действия всех факторов.

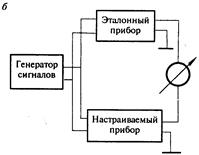

Регулировка методом электрического копирования заключается в том, что производится сравнение эффекта воздействия электрического сигнала как на регулируемый объект, так и на объект, принятый за образец (рис.8.1, б). При этом нет необходимости знать точные значения электрических параметров, возможно применение стендов для регулировки. При настройке прибора методом электрического копирования погрешность выражается формулой:

где

К2 – коэффициент одновременного действия всех факторов.

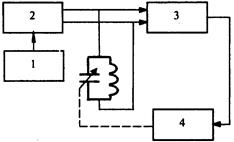

Автоматизация регулировки заключается в периодическом изменении с помощью электромеханического привода регулируемого параметра в некотором диапазоне. Структурная схема автоматизированной регулировки фильтров и трансформаторов ПЧ радиовещательных приемников включает (рис. 8.2). генератор 1, фазовый датчик 2, фазовый детектор 3, к входу которого подключается регулируемый фильтр, исполнительное устройство 4, содержащее модулятор, усилитель мощности и электродвигатель с редуктором.

Рис.8.2. Схема автоматизированной регулировки фильтров.

Регулировка осуществляется по образцовой амплитудно-частотной характеристике (АЧХ). В зависимости от фактической расстройки на выходе фазового детектора возникает напряжение рассогласования, управляющее исполнительным механизмом вращения сердечника катушки индуктивности.

Источник

Описание устройство ремонт регулировка

Общие методы настройки и регулировки РЭА

Настройка и регулировка РЭА производится в такой последовательности: внешний осмотр сборки и монтажа аппаратуры, настройка и регулировка ее узлов и блоков и проверка электрических параметров аппаратуры.

При внешнем осмотре сборки и монтажа проверяют правильность установки деталей и сборочных единиц на шасси или печатной плате и их крепление, отсутствие замыканий проводов или печатных проводников на плате. Любые неисправности, обнаруженные при осмотре, должны быть устранены.

Настройку и регулировку электрических параметров узлов и блоков начинают с измерения напряжений и токов питания, иногда— сопротивлений цепи. Измеренные значения токов потребления и напряжений (сопротивлений) сравнивают с их значениями, приведенными на принципиальной электрической схеме и технологических картах.

Если показания измерительных приборов не отличаются резко от нормы, приступают к настройке и регулировке блока. При регулировке узлов и блоков РЭА в зависимости от технологического процесса применяют либо метод проверки параметров по измерительным приборам, или метод сравнения выходных параметров блока с эталоном.

При расхождении этих значений со значениями данными в ТУ изделия бракуют и отправляют в ремонт.

При регулировке и настройке РЭА с использованием интегральных микросхем и микросборок необходимо, чтобы измерительное оборудование не нарушало их электрических и тепловых режимов. Проверка электрических режимов микросхем и микросборок при монтаже или ремонте сводится к измерению постоянных или импульсных напряжений на их выводах в узлах или блоках.

Основные методы измерений электрических параметров устройств на микросхемах и микроблоках и определение их характеристик оговорены ГОСТ 18683—76 и ГОСТ 19799—74. При этом нельзя допускать произвольную замену номиналов резисторов на схемах блоков, так как режимы микросхем и микросборок могут выйти за пределы допустимых значений.

Существенное значение в работе СВЧ-аппаратуры приобретают потери электромагнитной энергии при передаче ее от источника

в нагрузку. Для уменьшения потерь энергии осуществляется согласование между отдельными узлами и блоками аппаратуры, входящими в тракт передачи энергии, с помощью согласующих устройств-преобразователей (аттенюаторов, ответвителей, фазовращателей, нагрузок и др.).

Волноводные, коаксиальные и полосковые тракты передачи энергии, а также входящие в их состав линейные элементы характеризуются полным сопротивлением, коэффициентом стоячей волны (КСВ), модулем, фазой коэффициента отражения н комплексным коэффициентом передачи. Измерения этих величин, а также мощности СВЧ-колебаний также имеют специфические особенности.

При настройке и регулировке узлов и блоков, работающих в СВЧ-диапазоне, необходимо согласовать элементы тракта СВЧ для передачи максимума энергии без отражений, обеспечить заданную стабильность работы генераторов и др. Для этого используют специальные измерительные приборы и устройства (волномеры, измерители мощности, измерительные линии, генераторы) и согласующие устройства — преобразователи.

В процессе регулировки необходимо следить за точностью и плотностью сочленения отдельных элементов (фланцев, разъемов и др.) СВЧ-тракта. Различные смещения, ухудшение контакта и другие неточности в соединении отдельных элементов приводят к большим потерям полезного сигнала.

Источник

Разработка технологии ремонта и регулировки радиоприемника

Назначение, основные характеристики, принцип работы радиоприемника. Описание принципиальной схемы разрабатываемого устройства. Конструкция, настройка, регулировка и алгоритм ремонта радиоприемника. Техника безопасности при ремонте электрооборудования.

| Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 25.04.2012 |

| Размер файла | 996,0 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Назначение, основные характеристики, принцип работы радиоприемника

2. Структурная схема и принцип работы радиоприемника

3. Описание принципиальной схемы разрабатываемого устройства

4. Описание конструкции радиоприемника

5. Настройка, регулировка и ремонт радиоприемника

6. Алгоритм ремонта радиоприемника

7. Техника безопасности при ремонте электрооборудования

Список использованной литературы

Радиоприёмник (радиоприёмное устройство) — устройство для приёма электромагнитных волн радиодиапазона (то есть с длиной волны от нескольких тысяч метров до долей миллиметра) с последующим преобразованием содержащейся в них информации к виду, в котором она могла бы быть использована.

Радиоприёмные устройства делятся по следующим признакам:

по основному назначению: радиовещательные, телевизионные, связные, пеленгационные, радиолокационные, для систем радиоуправления, измерительные и др.;

по роду работы: радиотелеграфные, радиотелефонные, фототелеграфные и т.д.;

по виду модуляции, применяемой в канале связи: амплитудная, частотная, фазовая;

по диапазону принимаемых волн, согласно рекомендациям МККР:

мириаметровые волны — 100-10 км, (3кГц-30кГц), СДВ;

километровые волны — 10-1 км, (30кГц-300кГц), ДВ;

гектометровые волны — 1000-100 м, (300кГц-3МГц), СВ;

декаметровые волны — 100-10 м, (3МГц-30МГц), КВ;

метровые волны — 10-1 м, (30МГц-300МГц), УКВ;

дециметровые волны — 100-10 см, (300МГц-3ГГц), ДМВ;

сантиметровые волны — 10-1 см, (3ГГц-30ГГц), СМВ;

миллиметровые волны — 10-1 мм, (30ГГц-300ГГц), миллиметровые волн;

приёмник, включающий все широковещательные диапазоны (ДВ, СВ, КВ, УКВ) называют всеволновым;

по принципу построения приёмного тракта: детекторные, прямого усиления, прямого преобразования, регенеративные, сверхрегенераторы, супергетеродинные с однократным, двукратным или многократным преобразованием частоты;

по способу обработки сигнала: аналоговые и цифровые;

по применённой элементной базе: на кристаллическом детекторе, ламповые, транзисторные, на микросхемах;

по исполнению: автономные и встроенные (в состав др. устройства);

по месту установки: стационарные, носимые;

по способу питания: сетевое, автономное или универсальное.

1. Назначение, основные характеристики, принцип работы радиоприемника

Радиоприемное устройство предназначено для извлечения, преобразования, усиления и использования энергии электромагнитных волн, излучаемых радиопередатчиком.

Любое радиоприемное устройство состоит из приемной антенны, радиоприемника и оконечной аппаратуры.

Приемная антенна предназначена для извлечения энергии из электромагнитного поля и преобразования ее в энергию тока высокой частоты.

Радиоприемник предназначен для выделения из антенны сигнала заданной частоты и преобразования ее в энергию, необходимую для работы оконечного аппарата.

Оконечный аппарат предназначен для воспроизведения передаваемого корреспондентом информационного сигнала.

Чтобы принять сигнал от корреспондента — необходимо его выделить (избрать), усилить его во много раз по сравнению с сигналом помех.

Сигнал, выделенный избирательными элементами приемника, представляет собой ВЧ колебание, не обеспечивающее непосредственно работу оконечного аппарата.

Современный войсковой приемник должен принимать как сильные, так и слабые сигналы.

Усиление и преобразование принятого сигнала осуществляется специальными каскадами, которые будут рассмотрены ниже.

Профессиональные радиоприемники по принципам построения, электрическим конструктивным и эксплуатационным данным существенно отличаются от вещательных и имеют следующие особенности:

1. Обеспечение приема сигналов разного рода работы ( ТЛФ, ТЛГ, и т.д.), а также разного вида модуляции.

2. Широкий диапазон рабочих частот, выбор которого в спектре радиочастот и его протяженность соответствуют назначению радиостанции.

3. Высокая скорость перестройки, при необходимости позволяющая работать в составе автоматизированной линии радиосвязи.

4. Высокая частотная точность, обеспечивающая беспоисковое вхождение в связь и длительную работу без подстройки.

5. Высокие чувствительность и избирательность, позволяющие осуществлять уверенную связь на заданных расстояниях с высокой достоверностью приема информации в условиях большой загрузки диапазона.

6. Высокая надежность, обеспечивающая сохранение работоспособности приемников в широких пределах изменения климатических условий, механических воздействий и нагрузок, питающих напряжений.

7. Удобство в эксплуатации, широкое использование систем автоматики при перестройке и регулировке параметров, а также систем контроля основных параметров приемника и его узлов.

Высокая чувствительность — это минимальная мощность в антенне, при которой получается заданная мощность сигнала на выходе приемника с заданным отношением этой мощности к мощности помехи. Требуемое отношение сигнала/шуму на выходе приемника зависит от вида сигнала и способа его регистрации, т.е. от свойств оконечных устройств. Оконечное устройство может нормально функционировать лишь при определенном превышении мощности сигнала над мощностью шума. Источниками флюктуационных шумов являются все элементы приемного устройства, но наибольшее значение имеют шумы антенны и первого каскада усиления, так как они подвергаются наибольшему усилению в последующем тракте. Мощность шумов антенны определяется мощностью ее собственных шумов и мощностью шумов, наведенных космическими источниками.

Прием мощных сигналов осуществляется через АТТЕНЮАТОР, а прием слабых сигналов возможен лишь при многократном усилении их в приемнике. Чувствительность измеряется мкВ, Вт, дБ, кТо.

Принятое отношение сигнал/шум для нормальной работы оконечной аппаратуры: для У К В — 10/1 для KB — 3/1

Избирательность приемника — способность выделить нужный сигнал из множества сигналов и эффективно подавлять мешающие сигналы.

Частотными избирательными свойствами обладают и антенные устройства, и приемник, а в некоторых случаях и оконечная аппаратура. Но основное выделение сигнала осуществляется в ВЧ тракта приемника. Избирательные цепи частного тракта обеспечивают ослабление помех как непосредственно примыкающие к полосе частот, занимаемой сигналом, так и отдаленных по частоте.

Избирательные цепи общего тракта ослабляют в основном помехи, действующие по побочным каналам приема и отдаленные по частоте помехи, которые могли бы привести к деформации принимаемого сигнала за счет проявления нелинейных свойств усилителей и преобразователей.

Избирательные свойства ВЧ тракта приемника характеризуется кривой избирательности — это функция обратная АЧХ тракта, ордината точек которой называется ОСЛАБЛЕНИЕМ.

Ко — коэф. передачи по U ВЧ тракта приемника на Fрез.

К — коэф. на текущей частоте

Так как в современных приемниках при относительно небольшом отклонении частоты от средней — отклонение достигает весьма больших величин, то масштаб оси ординат удобнее брать логарифмическим. В связи с этим очень удобно выражать ослабление в децибелах (шкала ординат оказывается равномерной).

В связных и радиовещательных приемников избирательность определяют при расстройке f = 10 кГц, так как несущие частоты соседних по частоте станций по международному соглашению разделяются интервалами в 10 кГц.

Избирательность измеряется в дБ при расстройке контура на 10 кГц. В военных РПУ с целью повышения избирательности, а следовательно и помехоустойчивости ширина полосы пропускания берется минимально необходимой для обеспечения достоверного приема сообщения.

Необходимая избирательность обеспечивается с помощью резонансных систем-фильтров, которые, являясь пассивными элементами, ослабляют сигнал.

Поэтому распределение избирательных систем как в тракте принимаемой частоты, так и в тракте преобразований и промежуточных частот имеет существенное влияние на чувствительность приемника, особенно это относится к тракту принимаемой частоты, где резонансные системы используются и во входном устройстве и в нагрузке принимаемой частоты. При этом следует иметь в виду, что резонансные системы входного устройства и УВЧ должны быть перестраиваемыми.

Если определяющим требованием к приемнику является высокая чувствительность, то число контуров во входном устройстве должно быть минимальным, если — высокая избирательность, то входное устройство выполняется многоконтурным, даже в ущерб чувствительности приемника. Всегда целесообразно уменьшать уровень помех на входе приемника.

В тракте преобразований и промежуточных частот, где осуществляется основная избирательность, целесообразно проводить выделение полезного сигнала, подавление помех по соседним каналам при минимальных уровнях помех, Т.Е. в нагрузке преобразователя основной промежуточной частоты и первом усилителе.

Точность установки частоты — определяет степень трудности установления связи. При высокой точности установки частоты возможно установление связи без поиска. Однако с повышением точности установки частоты усложняется схема приемника.

Стабильность частоты настройки — определяется величиной самопроизвольного изменения частоты настройки во времени.

К военным РПУ предъявляются требования обеспечения такой точности установки и стабильности частоты настройки, при которой установление связи при работе на месте или в движении происходило бы без поиска, а поддержание ее без подстройки.

Диапазон рабочих частот и поддиапазоны — участок диапазона радиоволн, в пределах которого данный приемник может плавно или дискретно перестраиваться, быть настроенным на заданную частоту.

Каждый РПУ должен,с одной стороны, охватывать более широкий диапазон частот, с другой иметь во всем диапазоне по возможности мало изменяющиеся качественные показатели. Эта задача чаще решается путем разбивки диапазона рабочих частот на поддиапазоны.

Диапазон рабочих частот в случае плавной перестройки задается областью частот Fmin — Fmax, а при дискретной — непосредственно частотами Fl, F2. Fn или шагом сетки f.

Относительная величина диапазона оценивается коэффициентом перекрытия

К = Fmax / Fmin — при плавной перестройки частоты

К = Fn / F1 — при дискретной установке частоты

Виды принимаемых сигналов — профессиональные РПУ обеспечивают прием следующих видов сигналов:

A3 — амплитудно-модулированный (AM)

АЗА, АЗВ, АЗН, A3J — Один из видов однополосной модуляции (ОМ)

F3 — частотно-модулированный (ЧМ)

А1 — амплитудно-манипулированный (AT)

А2 — тональной телеграфии при амплитудной манипуляции (ТОН)

«Р1 — частотно-манипулированный (ЧТ)

F6 — двойной телеграфии при частотной манипуляции (ДЧТ)

F9 — телеграфный при относительно фазовой манипуляции (ОФМ)

ФОТОТЕЛЕГРАФНЫЕ А4 — фототелеграфия при амплитудной модуляции поднесущей в

однополосном канале «Р4 — фототелеграфия при частотной модуляции в однополосном канале

А7 — многоканальной тональной телеграфии в однополосном канале

А9 — комбинации телефонии и многоканальной телеграфии

В самом общем виде принцип работы радиоприёмника выглядит так: колебания электромагнитного поля (смесь полезногорадиосигнала и помех разного происхождения) наводят в антенне переменный электрический ток; полученные таким образом электрические колебания фильтруются для отделения требуемого сигнала от помех; из сигнала выделяется (детектируется) заключенная в нём полезная информация; полученный в результате сигнал преобразуется в вид, пригодный для использования: звук, изображение на экране телевизора, поток цифровых данных, непрерывный или дискретный сигнал для управления исполнительным устройством (например, телетайпом или рулевой машинкой) и т.д.

В зависимости от конструкции приёмника сигнал в его тракте может проходить, кроме детектирования, многоэтапную обработку: фильтрацию по частоте и амплитуде, усиление, преобразование частоты(сдвиг спектра), оцифровку с последующей программной обработкой и преобразованием в аналоговый вид.

2. Структурная схема и принцип работы радиоприемника

В самом общем виде принцип работы радиоприёмника выглядит так: колебания электромагнитного поля (смесь полезногорадиосигнала и помех разного происхождения) наводят в антенне переменный электрический ток; полученные таким образом электрические колебания фильтруются для отделения требуемого сигнала от помех; из сигнала выделяется (детектируется) заключенная в нём полезная информация; полученный в результате сигнал преобразуется в вид, пригодный для использования: звук, изображение на экране телевизора, поток цифровых данных, непрерывный или дискретный сигнал для управления исполнительным устройством (например, телетайпом или рулевой машинкой) и т.д.

В зависимости от конструкции приёмника сигнал в его тракте может проходить, кроме детектирования, многоэтапную обработку: фильтрацию по частоте и амплитуде, усиление, преобразование частоты(сдвиг спектра), оцифровку с последующей программной обработкой и преобразованием в аналоговый вид.

3. Описание принципиальной схемы разрабатываемого устройства

С катушки связи L5.2 сигнал поступает на вход апериодического усилителя промежуточной частоты (транзисторы VT4 и VT5), предназначенного для компенсации затухания, вносимого фильтром, и обеспечения заданной чувствительности демодулятора.

Усиленный сигнал через полосовой фильтр, обеспечивающий требуемую избирательность по соседним каналам приема, поступает на вход микросхемы, которая содержит восьмикаскадный усилитель-ограничитель и частотный детектор по схеме перемножителя сигналов.

На один вход перемножителя ЧМ-сигнал поступает непосредственно с усилителя-ограничителя, а на второй — через фазосдвигающее устройство СЗЗ, С34, R34, С36, L6.

Демодулированный сигнал с вывода 8 микросхемы через цепочку R31, С37 и переходные конденсаторы С35, С39 подается на базу транзистора VT9, который служит для усиления сигнала звуковой частоты.

Устройство бесшумной настройки и подавления боковых настроек (транзисторы VT6, VT7, VT8) производит отключение основного канала обработки сигнала при малых соотношениях сигнал/помеха (при малых уровнях входного сигнала) и на частоте боковых настроек.

Отключение производится шунтированием сигнала 34 малым сопротивлением открытого транзистора VT8.

Порог срабатывания схемы устанавливается переменным резистором R33.

Номинальное значение питающего напряжения блока ЧМ — 5,7 В.

Пределы изменения управляющего напряжения Un от 1,8. 2,5В до 4.6. 5В.

Потребляемый ток должен быть не более 22 мА.

радиоприемник регулировка ремонт

4. Описание конструкции радиоприемника

Элементы приемника размещаются на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Взаимное расположение каскадов должно быть таким, чтобы обеспечить минимум паразитных связей, например «в линейку». Колебательные контура помещены в экраны. Для повышения устойчивости приемника между каскадами можно установить экранирующие перегородки. Над печатной платой со стороны пайки необходимо закрепить лист медной фольги.

Печатная плата с элементами установлена в корпусе из ударопрочного материала. На боковые стенки корпуса выведены ручки настройки, громкости, разъемы и переключатели. Для удобства пользования радиоприемником на корпусе предусмотрена ручка для переноски.

5. Настройка, регулировка и ремонт радиоприемника

Регулировка напряжений настройки для укладки диапазонов производится размыканием (замыканием) печатных проводников, параллельных указанным резисторам, включенным последовательно переменному резистору R166.

Достаточная дискретность регулировки напряжений достигается большим количеством вариантов (ступеней) включения: так, два резистора имеют 4 ступени включения, три резистора — 8 ступеней.

При включении одного из диапазонов ДВ СВ напряжение 5,2 В поступает на вывод 3 переменного резистора R166, а вывод 1 через транзистор VT28 закорочен на корпус. При изменении сопротивления этого резистора на выводе 2 (подвижный контакт) напряжение меняется от 0 до 5 В (при закороченных резисторах R154. R157).

На катоды варикапов VD4.1 и VD4.2 подается напряжение 5,2 В, а на аноды — напряжение с вывода 2 переменного резистора R166 через делитель R142, R 147, создающий для варикапов опорное напряжение 1 В (при положении подвижного контакта 2 около вывода 3).

Регулировка напряжения настройки на варикапах VD4 от 4В до 5 В осуществляется размыканием (замыканием) печатных проводников, включенных параллельно резисторам R154. R157 (для укладки верха диапазонов ДСВ при положении подвижного контакта 2 резистора R166 около вывода 7).

Таким образом, на варикапы VD4 диапазонов ДСВ одновременно подано напряжение 5,2 В и напряжение настройки с вывода 15 платы ФН.

Напряжение настройки для варикапов получается как разность двух приложенных напряжений и изменяется в пределах от 1 В до 4,0. 5,0В.

При включении одного из диапазонов КВ напряжение 5,2 В также поступает на вывод 3 переменного резистора R166, а на выводе 1 имеет напряжение, установленное при регулировке диапазонов ДСВ, от 0 до 1 В. С вывода 2 переменного резистора R166 через регулируемый делитель R162, R165, R168 напряжение поступает для управления варикапами VD25.1 и VD25.2.

Опорное напряжение для варикапов VD25 — 5 В (при положении подвижного контакта 2 резистора R166 около вывода 3).

Регулировка напряжения настройки на варикапах VD25 от 1 В до 2 В осуществляется размыканием (замыканием) печатных проводников, включенных параллельно резисторам R162. R165, для укладки низа диапазона КВ — 49 м (при положении подвижного контакта 2 резистора R166 около вывода 7).

Таким образом, на варикапы VD25 напряжение настройки снимается с вывода 17 платы ФН относительно корпуса и меняется в пределах от 1. 2В до 5 В.

Стабилизатор тока на транзисторе VT32 типа КТ3107Е дает ток порядка 6 мкА в цепь диодов (VD58. VD62), включенных в подвижный контакт работающего на данном диапазоне переменного резистора. При этом на базе эмиттерного повторителя, собранного на транзисторе VT29, напряжение соответствует напряжению на подвижном контакте.

В диапазоне УКВ напряжение настройки на варикапы подается с этого эмиттерного повторителя.

Для диапазона УКВ-обзорного напряжение настройки меняется в пределах от 1,8. 2,5В до 4,6. 5В.

На фиксированных настройках напряжение на варикапах VD2 блока ЧМ меняется в пределах от 1,5. 2В до 4,6. 5В.

6. Алгоритм ремонта радиоприемника

Для более быстрого и успешного ремонта необходимо изучить описание принципиальной электрической схемы. Чтобы правильно определить направление отыскания причин отклонения от нормальной работы, надо знать, как тот или иной узел должен работать. Если, например, не переключаются диапазоны, то надо изучить по схеме, какие элементы и каскады участвуют в переключении, куда и какие напряжения поступают, и т.д. После этого будет понятно, какие цепи, детали надо проверять в первую очередь. Описать всевозможные неисправности, их причины сложно, а порой и невозможно.

Сначала, после тщательного внешнего осмотра монтажа, проверяют блоки, каскады, которые влияют на работу всего радиоприемника. К ним относятся блок питания (A3) (см. рис. 6.4), стабилизатор-ключ (транзисторы VT12, VT13) и цепь его включения, усилитель звуковой частоты (УЗЧ), стабилизаторы напряжения 5,2 В и 5,8 В (транзисторы VT26, VT27, VT30, микросхема D3 и их цепи) (см. рис. 6.3). Причем из напряжения 5,8 В формируется напряжение коммутации (переключения), а из напряжения 5,2 В — напряжение настройки для всех диапазонов.

Есть также общие каскады и внутри блоков. Так, переключение диапазонов осуществляется микросхемой D1, транзисторами VT5, VT8, VT3, VT4, VT7u их цепями (см. рис. 6.3). В блоке AM для всех диапазонов общими являются транзисторы гетеродина VT14, VT19, а также тракт ПЧ на микросхеме D2 и цепи резистора настройки R166.

Приемник не работает на всех диапазонах

Сначала внешним осмотром проверяют состояние монтажа, надежность присоединения соединителей Х1. Х4, громкоговорителя, его целостность.

Затем проверяют исправность блока питания, наличие необходимых напряжений на соединителе ХЗ(А2) блока AM и поступление напряжения на каскады схемы: в первую очередь на транзисторы УЗЧ (VT15, VT16 и другие), вывод 22 микросхемы D2, коммутирующие транзисторы VT5, VT8, а также наличие напряжения более 5 В на выводе 21 микросхемы D2 для запуска стабилизаторов 5,2 и 5,8 В и наличие этих

напряжений на коллекторе транзистора VT30 и точке 27 платы ФН. Величины напряжений, приведенные на схеме, измерены относительно цепи «Корпус» прибором с входным сопротивлением 1МОм/В и не должны отличаться более чем на ±15 %. Напряжения поступают на каскады схемы при нажатии любой из кнопок включения диапазонов. При этом появляется характерный шум и сигнал станции. Режимы транзисторов и микросхем приведены в табл. 6.1. 6.3.

Если при включении диапазона шум в громкоговорителе не прослушивается, то проверяют громкоговоритель, его подключение, гнездо подключения телефонов, каскады УЗЧ. В исправном УЗЧ при касании вывода 2 регулятора громкости R87 прослушивается характерное гудение.

При нажатии любой из кнопок приемник не включается

Если при нажатии кнопки любого диапазона приемник не включается, соответствующий индикатор не загорается, то сначала проверяют состояние контактов кнопок, транзисторы VT5, VT8 электронного ключа и их цепи, а затем напряжения стабилизатора 5,2 и 5,8 В и при отсутствии любого из напряжений смотрят на элементы стабилизатора (VT26, VT27, VT30, D3 и другие).

Далее проверяют работу микросхемы D1, в которой на выводах коммутации контуров напряжение падает с 5 В до 0,2 В, а на выводах индикации — с 5 В до 0,3 В у включаемого диапазона (табл. 6.3). Если изменение напряжений на выводах, соответствующих включаемым диапазонам, не происходит, то микросхему D1 заменяют.

Диапазоны радиоприемника не перестраиваются (ФН работают)

Наиболее вероятной причиной неисправности является обрыв цепи формирования напряжения настройки и его подключения.

При этом проверяют изменение напряжения на подвижном контакте резистора настройки R166 (рис. 6.3). Напряжение может изменяться от 0. 2,5В до 4,75. 5В в зависимости от диапазона, причем одинаково для всех AM-диапазонов.

Если не перестраиваются только ДВ-, СВ-, КВ-диапазоны, проверяют транзистор VT28 (и его цепи), который подключает R166 при включении AM тракта.

Если не перестраивается только диапазон УКВ, ФН, проверяют транзисторы VT32, VT29.

Нет приема в диапазоне УКВ

При отсутствии приема и характерных шумов в диапазоне УКВ сначала проверяют наличие надежных контактов соединителя ХЗ, поступление напряжения питания 5,7 В на контакт 5(ХЗ). Далее смотрят на прохождение сигнала звуковой частоты от выводов 8 микросхемы D через транзистор VT9 до контакта 4(ХЗ).

Затем проверяют прохождение сигнала ПЧ 10,7 МГц (см. таблицу 6.6) с КТ XNu чувствительность каскадов УПЧ. Если прослушивается шум, а сигнал ПЧ не проходит, смотрят элементы фазосдвигающей цепи микросхемы D-C33, С34, С36, L6, R34.

При заниженной чувствительности с КТ XN проверяют режимы и элементы предварительного УПЧ на транзисторах VT4, VT5, фильтра Z, микросхемы D. Если заменяли микросхему D, рекомендуется проверить и настроить тракт УПЧ (п. 1 табл. 6.6). При нормальной чувствительности с КТ XN и наличии шумов смотрят на режимы, исправность транзисторов VT1. VT3 и их цепей.

Чувствительность приемника в диапазоне УКВ занижена

При заниженной чувствительности радиоприемника в диапазоне УКВ сначала проверяют чувствительность каскадов УПЧ с КТ XN (см. предыдущую неисправность). Если чувствительность с КТ XN соответствует норме, тогда смотрят на исправность и коммутацию элементов входного контура L1.1,R4, VD1, затем элементы входного и коллекторного контуров УРЧ транзистора VT1 и смесителя транзистора VT3, их настройку, режимы и исправность транзисторов VT1, VT3.

Отсутствует перестройка по диапазону УКВ

При этой неисправности сначала проверяют наличие и величину напряжения настройки на контакте 1(ХЗ), его поступление по цепям варикапов. Особое внимание уделяют варикапу гетеродина VD2.3 и его цепям. Если производилась замена варикапов VD2 (при неисправности даже одного заменяют весь комплект), рекомендуется произвести регулировку напряжения настройки JJn согласно табл. 6.4. Если смещен диапазон принимаемых частот блока УКВ, проверяют наличие и величину напряжения UH на контакте 1 соединителя ХЗ в крайних положениях настройки, которое должно быть в пределах 1,8. 2,5В и 4,6. 5В. При необходимости это напряжение подбирают путем замыкания (размыкания) резисторов R158. R161 в блоке AM.

При нормальных значениях Un смотрят на исправность элементов контура гетеродина, регулируют частоту гетеродина индуктивностью L4 и проверяют укладку диапазона.

Настройка и проверка тракта ЧМ

Настройка и проверка тракта ЧМ состоит из настройки тракта УПЧ, контура ПЧ, проверки и укладки границ диапазона УКВ обзорного, настройки входных контуров блока ЧМ. Производится проверка чувствительности, ограниченной шумами, фиксированных настроек в диапазоне УКВ, действие схемы автоматической подстройки частоты гетеродина, действия и порога срабатывания бесшумной настройки.

Поскольку частоты сигналов, подаваемых с генераторов, относительно высокие, то соединительные провода обязательно экранированы и экраны соединены с общим проводом (корпусом) для исключения паразитных наводок

7. Техника безопасности при ремонте электрооборудования

Цех по ремонту электрооборудования должен располагаться в сухом, теплом и хорошо освещенном помещении с кирпичными, каменными или бетонными стенами.

Искусственное освещение цеха по ремонту электрооборудования при лампах накаливания должно обеспечить освещенность на рабочих местах не менее 100 лк.

Оборудование цеха, работающее под напряжением 110, 220 и 380 В, должно быть заземлено, под ногами рабочего должны быть резиновые коврики размером 0,75X0,75 м.

Для ликвидации возможного пожара у входа в каждое отделение должны быть один химический и один углекислотный огнетушители.

Особое внимание уделяют качеству проводов, подведенных к стендам и аппаратам. Нельзя оставлять клеммовые дощечки открытыми и доступными для прикосновения; клеммы должны быть надежно ограждены. При выполнении работ по регулировке и ремонту оборудование отключают от сети.

При установке на стендах вращающихся узлов электрооборудования их надежно закрепляют, ось их вращения должна строго совпадать с осью вращения приводного вала стенда. Не следует стоять против вращающихся частей стенда при работе и приближаться к ним на опасное расстояние. Рабочие должны работать в плотно облегающей одежде без развевающихся концов.

Лакокрасочный материал хранят в отдельном помещении с надежной вентиляцией и хорошо закрывающимися металлическими дверями. Тара для хранения лаков и красок должна быть плотно закрыта.

Запрещается вскрывать тару с лакокрасочными материалами стальным инструментом во избежание искрения и воспламенения.

Техника безопасности при ремонте аккумуляторных батарей. Отделение для ремонта аккумуляторов должно быть изолированным от других отделений. Одновременную заряку 10 и более аккумуляторных батарей производят в изолированном помещении, оборудованном стеллажами, или в общем помещении цеха, но батареи — обязательно должны быть установлены в вытяжном шкафу.

Для предохранения обуви рабочих аккумуляторного отделения от разрушения на пол укладывают небольшие решетки, покрытые кислотоупорным лаком. Ежедневно по окончании работ пол аккумуляторного отделения и решетки промывают водой.

Для освещения аккумуляторного отделения применяют светильники во взрывобезопасном исполнении, а выключатели, штепсельные розетки и предохранители устанавливают в тамбуре.

Отделение по ремонту аккумуляторов оборудуют приточно-вы-тяжной вентиляцией для удаления паров серной кислоты, свинца, их соединений, водорода и других газов и пыли.

Аккумуляторные батареи, залитые электролитом, транспортируют на специальных тележках с гнездами по размеру перевозимых батарей. Переносить батареи вручную можно только используя специальные приспособления — захваты или корзины.

Для защиты рук от ожогов серной кислотой надевают резиновые перчатки. Тело и одежду от вредного воздействия кислоты хорошо защищают прорезиненные или шерстяные фартуки.

При работе с электролитом применяют резиновую обувь и надевают предохранительные очки в резиновой оправе.

Электролит приготовляют в посуде из эбонита или пластмассы.

Из тяжелых бутылей переливать кислоту неудобно и опасно, поэтому пользуются приспособлениями, позволяющими постепенно наклонять бутыль до нужного уровня, или сифоном.

Электролит приготовляют, вливая тонкую струю серной кислоты в дистиллированную воду. Смесь непрерывно помешивают стеклянной палочкой. Кислоту доливают керамической кружкой через стеклянную воронку или резиновой грушей. Попавшую на кожу серную кислоту как можно-скорее смывают нейтрализующим 10%-ным раствором питьевой соды и воды, иначе кислота вызывает глубокие язвы. Случайно пролитую серную кислоту немедленно нейтрализуют этим же раствором. После окончания работы с кислотой тщательно моют руки горячей водой с мылом.

На месте плавки, заливки, сварки и пайки свинца устраивают специальные зонты для вытяжки паров. Работу выполняют в брезентовых куртках, брюках навыпуск, защитных очках и в респираторах. Пайку свинцовых соединительных мостиков выполняют при включенной вентиляции.

Негодные пластины и непригодный к употреблению свинец и его отходы хранят в отдельном закрывающемся ящике. Запрещается брать свинцовые окислы руками.

Во избежание взрыва гремучего газа в зарядном отделении соблюдают следующие правила: все работы, связанные с подключением и отсоединением проводов до и после зарядки, разрешается выполнять только при выключенном токе, затяжка наконечников проводов должна быть достаточно плотной, чтобы не допускать искрения; во время зарядки аккумуляторных батарей нельзя пользоваться нагрузочной вилкой, так как от искрения на клеммах может произойти взрыв гремучего газа. Проверять батарею нагрузочной вилкой можно не раньше, чем через час после зарядки. Во избежание ожога сопротивление нагрузочной вилки должно быть закрыто кожухом. Применение спичек, свечей, открытого огня, отопление отделения электропечами категорически воспрещается.

Техника безопасности при ремонте пневматических шин. Все операции технологического процесса ремонта пневматических шин требуют соблюдения определенных правил техники безопасности.

Перед началом работы необходимо включить вентиляцию.

При выполнении ремонтных работ в помещениях, где используется бензин или резиновый клей, необходимо применять только медный, латунный или деревянный инструмент, исключающий возникновение искры. В этих помещениях запрещается затачивать ножи и другой инструмент.

Запрещается входить в одежде, пропитанной бензином или резиновым клеем, в помещение, где разрешается курение или ведутся работы с применением открытого огня.

Для хранения бензина необходимо применять металлическую плотно закрывающуюся посуду. Для предотвращения испарения бензина баки с бензином и клеем следует открывать только в случае производственной необходимости, а тампоны хранить в закрытых сосудах.

Для предупреждения возникновения электростатических разрядов и воспламенения бензина при переливании его из одного сосуда в другой к горловине сливной трубы должна быть прикреплена латунная цепочка так, чтобы струя бензина стекала по ней. Конец цепочки должен касаться дна сосуда, в который переливается бензин.

При работе на шероховальных станках необходимо надевать защитные очки. Не менее 2 раз в смену следует подметать помещение, очищать от пыли пылеулавливающие установки, воздуховоды и вентиляторы, а также удалять пыль со станков, столов и стен влажной тряпкой или пылесосом.

При работе на шероховальном станке число оборотов шпинделя не должно превышать допускаемого числа оборотов шероховального камня, который необходимо закрепить фланцами. Между фланцами и камнем с обеих сторон требуется установить прокладки из эластичного материала толщиной от 0,5 до 3 мм.

Необходимо останавливать шероховальный станок при установке или замене шероховального инструмента, а также при чистке, смазке и уборке станка. Удалять резиновую пыль с шероховальных станков следует только специальной щеткой при выключенном электродвигателе.

Запрещается производить какие-либо работы внутри сушильных камер во время их действия, а также использовать сушильные камеры при неисправной вентиляции.

В вулканизационных отделениях перед началом работы необходимо включать приточно-вытяжную вентиляцию. Приступая к работе на паровом вукланизаторе, необходимо убедиться, что контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры) проверены и опломбированы.

При выполнении вулканизационных работ давление пара и воздуха в вулканизаторах не должно превышать величин, установленных технологическими нормами.

В данном курсовом проекте был разработан и описан радиовещательный приемник. К его достоинствам относится широкая распространенность использованных элементов, что снижает его себестоимость и повышает ремонтопригодность. Применение электронной настройки и отказ от перестройки контуров с помощью конденсаторов переменной емкости также снижает стоимость изготовления и, кроме того, повышает надежность. Электронная настройка дает возможность при дальнейшем усовершенствовании приемника использования синтезатора частот.

Список использованной литературы

1. Екимов В.Д. и др. Проектирование радиоприемных устройств. М., Связь, 1970.

2. Радиоприемные устройства / под ред. Сифорова В.И. М., Советское радио, 1974.

3. Горшелев В.Д. и др. Основы проектирования радиоприемников. Л., Энергия, 1977.

4. Щуцкой К.А. Транзисторные усилители высокой частоты М., Энергия, 1967.

5. Брежнева К.М. и др. Транзисторы для аппаратуры широкого приминения. Справочник. М., Радио и связь, 1981.

6. Атаев Д.И. и др. Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Справочник. М., МЭИ, 1991.

7. Екимов В.Д. Расчет и конструирование транзисторных радиоприемников. М., Связь, 1972.

8. Музыка З.Н. и др. Расчет высокочастотных каскадов радиоприемных устройств на транзисторах. М., Энергия, 1975.

9. Банк М.У. Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения. М., Радио и связь, 1982

10. Аксенов А.И. и др. Элементы схем бытовой аппаратуры. Диоды. Транзисторы. М., Радио и связь, 1993.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Основные технические характеристики радиоприемника. Описание работы радиоприемника по функциональной и принципиальной схеме. Составные части блока питания: сетевой трансформатор и мостовой выпрямитель. Особенности ремонта радиоприемника «АБАВА РП-8330».

курсовая работа [31,2 K], добавлен 14.12.2013

Сущность и назначение радиоприемника, принцип и особенности его работы. Методика выбора и обоснования структурной схемы, предварительный расчет полосы пропускания. Порядок выбора фильтра сосредоточенной селекции радиоприемника, расчет демодулятора.

курсовая работа [153,4 K], добавлен 24.04.2009

Исследование порядка проведения настройки и регулировки звукового каскада и блока питания гитарного комбо-усилителя. Анализ параметров, по которым производиться настройка, выбор контрольных точек. Схема подключения проборов. Алгоритм поиска неисправности.

курсовая работа [456,4 K], добавлен 13.05.2015

Расчет каскадов и цепей радиоприемника длинноволнового диапазона с определением их числа и коэффициентов усиления. Анализ и выбор типов транзисторов для данных каскадов. Составление электрической принципиальной схемы для указанного радиоприемника.

курсовая работа [881,4 K], добавлен 17.12.2012

Принцип действия блока развертки телевизора. Принципиальная схема модуля кадровой и строчной разверток. Описание конструкции устройства, поиск неисправностей и ремонт. Послеремонтная регулировка и контроль. Техника безопасности и производственная гигиена.

курсовая работа [1,8 M], добавлен 10.01.2013

Технические характеристики устройства монитора ACER AL532. Описание схемы электрической принципиальной. Параметры устройства, измеряемые при регулировке после ремонта. Расчёт интенсивности отказа электронной схемы. Методики измерения параметров.

курсовая работа [1,2 M], добавлен 02.12.2016

Обоснование архитектуры радиоприемника. Расчет частотного и энергетического планов. Выбор элементной базы. Проектирование преселектора радиоприемника. Расчет МШУ по постоянному току и на основе S-параметров. Использование интегральных микросхем.

курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.05.2015

Источник