- Ремонт оборудования в квартире собственника: за чей счёт?

- Ответственность за содержание общего имущества в доме

- Общее имущество в МКД, которое УК ремонтирует бесплатно

- Оборудование, которое УК не должна ремонтировать бесплатно

- Как определить ответственность за ремонт собственника и УК

- Спорные случаи

- Учет затрат на ремонт основных средств: проводки

- Оформление документов ремонта и модернизации

- Бухгалтерский учет

- Все про бухучет ремонта и техобслуживания основных средств

- Решение

- Основа для выводов

- Иллюстративные примеры

Ремонт оборудования в квартире собственника: за чей счёт?

Много спорных ситуаций и вопросов возникает вокруг ремонта инженерных систем, квартирных стояков, радиаторов отопления, приборов учёта коммунальных услуг и прочего оборудования в квартирах собственников помещений в МКД. Жильцы постоянно судятся из-за оплаты ремонта с управляющими компаниями. Сегодня попытаемся разобраться, какое оборудование в квартире собственника управляющая компания должна ремонтировать платно, а какое бесплатно.

Ответственность за содержание общего имущества в доме

По закону ответственность за содержание квартир и общего имущества в МКД несут сами собственники помещений в доме (ст.210 ГК РФ, ч.3 ст.30, ст.39 ЖК РФ). Они ежемесячно перечисляют плату управляющей компании, которая, в свою очередь, обязуется за эту сумму выполнять соответствующие работы и оказывать услуги.

Также собственники помещений в МКД платят УК, РСО и региональному фонду капремонта за текущий и капитальный ремонт общего имущества в доме (ч.2 ст.154, ст.156, 158, 166, 169 ЖК РФ; Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006).

Получается, что бремя основной нагрузки по содержанию в надлежащем состоянии и текущему ремонту общего имущества в жилом доме ложится на плечи управляющей компании (ст.161 ЖК РФ). Следовательно, УК должна производить ремонт общего имущества в доме, не взимая за это дополнительной платы сверх ежемесячной суммы платежа потребителя ЖКУ.

Поэтому важно определить, какое имущество в квартире относится к общему, а какое к личному пользованию собственника помещений в МКД.

Общее имущество в МКД, которое УК ремонтирует бесплатно

Управляющие компании должны производить бесплатный ремонт следующего оборудования, входящего в состав общего имущества в МКД:

- внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, включая стояки с ответвлениями до первого отключающего устройства, коллективные (общедомовые) приборы учёта воды, первые запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной разводки от стояков, механические, электрические, санитарно-технические элементы, относящиеся к этим сетям;

- внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая газопроводы, проложенные от источника газа или места присоединения к сети газораспределения до запорного крана на ответвлениях к внутриквартирному ГО, газоиспользующее оборудование (кроме газоиспользующего оборудования внутри квартиры), технические устройства на газопроводах, регулирующую и предохранительную арматуру, систему контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учёта газа, ОПУ газа, фиксирующий его объём при производстве коммунальной услуги;

- внутридомовых систем отопления, включая стояки, обогревающие элементы, регулирующую и запорную арматуру, коллективные (общедомовые) приборы учёта теплоэнергии, остального оборудования, относящегося к этим сетям;

- внутридомовых систем электроснабжения, включая вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратуру защиты, контроля и управления, коллективные (общедомовые) приборы учёта электроэнергии, этажные щитки, осветительные установки помещений общего пользования, электрические установки систем дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовые, пассажирские и пожарные лифты, автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов МКД, кабели от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта электроэнергии, остального электрического оборудования, относящегося к этим сетям (ПП РФ №491).

Оборудование, которое УК не должна ремонтировать бесплатно

Управляющая компания не обязана за свой счёт производить бесплатный ремонт следующего оборудования в квартирах собственников помещений в МКД:

- индивидуальных приборов учёта горячей и холодной воды, газа, электричества;

- газовых и электрических плит;

- сантехнического оборудования в квартире (смесителей, кранов, ванн, раковин, унитазов, водонагревателей);

- труб и отводов, установленных на ответвлениях от стояков после отключающего устройства или запорно-регулировочного крана;

- домофонов в квартире;

- электрических кабелей, розеток в квартире;

- прочего оборудования, не входящего в состав общедомового имущества, предназначенного для обслуживания только одной квартиры.

Как определить ответственность за ремонт собственника и УК

Чтобы решить, платно или бесплатно должен производиться ремонт оборудования в квартире собственника помещений в МКД, необходимо определить внутренние границы систем коммунальных инженерных коммуникаций, по которым разграничивается ответственность за их эксплуатацию между владельцем жилья и УК.

Как вы уже поняли из выше перечисленных списков, например, ответвления от стояков горячего и холодного водоснабжения после запорно-регулирующей арматуры вместе с самим этим элементом в квартире собственника, а также сантехника в зону эксплуатационной ответственности управляющей компании не входят. Поэтому УК не должна ремонтировать это оборудование бесплатно.

Во избежание недоразумений и споров рекомендуем вам закрепить границы эксплуатационной ответственности между вашей УК и собственниками помещений в МКД в договоре управления.

Но если произойдёт авария или поломка оборудования в квартире собственника, которое входит в общедомовое имущество, то управляющая компания обязана сделать ремонт бесплатно (Решение Верховного Суда РФ от 30.11.2011 №ГКПИ11-1787).

Также следует обратить внимание, если необходимость ремонта оборудования внутри квартиры вызвана ненадлежащим оказанием коммунальных услуг, то собственники помещений могут требовать от своей управляющей компании возмещения понесённых убытков или расходов на его ремонт либо произведения ремонта за счёт УК (п.149, 151 Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011).

Спорные случаи

Самые большие сомнения, разногласия и споры собственников помещений в МКД с управляющими компаниями вызваны отнесением к общему имуществу дома внутриквартирных радиаторов отопления. Это объясняется тем, что зачастую достаточно трудно провести чёткую внутреннюю границу эксплуатационной ответственности по отопительным сетям.

Поэтому по отопительным радиаторам в квартирах жильцов дома ситуация неоднозначная. Существует разное мнение и различные судебные решения. Так, одни суды считают, что внутриквартирные радиаторы входят в состав общего имущества МКД (Письмо Минрегиона РФ от 04.09.2007 №16273-СК/07).

Ведомство в своём объяснении ссылается на п.6 Правил содержания общего имущества, утверждённых Постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.2006 года. Там сказано, что в состав общего имущества входит внутридомовая система отопления вместе со стояками, радиаторами, регулирующей и запорной арматурой, ОДПУ теплоэнергии и другим оборудованием на этих сетях.

Другие суды придерживаются противоположного мнения. Верховный Суд РФ считает, что в состав общего имущества собственников помещений в МКД входят только те радиаторы отопительной системы, которые обслуживают более одной квартиры в доме, то есть установлены за пределами квартир на лестничных клетках в подъездах, в подвалах (Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2009 №КАС09-547).

Также бытует мнение, что радиаторы не входят в состав общего имущества в МКД, если они оснащены отключающими устройствами. Отсутствие отключающего устройства на радиаторе подтверждает тот факт, что отопительные приборы квартир признаются элементом единой общедомовой отопительной системы.

Как видите, вопрос отнесения квартирных отопительных приборов к составу общего имущества в МКД остаётся спорным и открытым до сих пор, поскольку в каждом отдельном случае суды трактуют проблему по-разному. С остальным оборудованием в квартирах собственников, надеемся, вам стало проще разобраться после прочтения нашей статьи.

Источник

Учет затрат на ремонт основных средств: проводки

Ремонт основных средств – это процесс, в результате которого происходит восстановление эксплуатационных свойств объектов. Как учитываются затраты на ремонт основных средств в бухгалтерии и какие проводки отражают этот процесс – разберемся в статье.

Объект основного средств может быть восстановлен двумя способами:

- с помощью текущего ремонта;

- с помощью капитального ремонта (реконструкция и модернизация).

Учет затрат в обоих случаях происходит по-разному. Необходимо четко понимать различия в этих процессах, чтобы в будущем не иметь проблем с налоговой инспекцией и не решать споры с проверяющей инстанцией в судебном порядке. Очень важно на начальном этапе определиться, каким образом происходит восстановление объекта.

Если проводится обычный текущий ремонт, то все сопутствующие расходы списываются в затраты организации в текущем налоговом периоде.

Если же проводится реконструкция и модернизация объекта, то все асходы относятся на увеличение стоимости объекта.

Основное отличие ремонта ОС от его реконструкции заключается в том, что в первом случае не происходит изменение технико-экономических показателей объекта. Реконструкция или модернизация — это, в первую очередь, улучшение технических, экономических и производственных показателей объекта.

Ремонт ОС – это устранение неисправностей, повреждений, а также проведение профилактических мероприятий по недопущению преждевременного износа объекта, а также работы, направленные на поддержание рабочего состояния оборудования.

Проведение ремонтных работ, как правило, начинается с формирования смет и плана работы, утвержденного руководителем предприятия.

После ремонта объект принимается к учету на основании акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов ОС-3.

Оформление документов ремонта и модернизации

- приказ руководителя, который определяет в отношении каких объектов должны быть проведены работы;

- дефектная ведомость, в которой указан характер неисправностей и дефектов, требующих проведения ремонтных работ;

- сметная документация;

- договор подряда в случае, если привлекаются сторонние лица;

- акт о приеме-сдаче отремонтированных основных средств форма ОС-3.

Бухгалтерский учет

- подрядным способом;

- хозяйственным способом.

В первом случае, ремонтные работы проводится с помощью сторонних подрядных организаций, с которыми заключается договор подряда, после окончания работ подрядчик составляет сметы выполненных работ.

Во втором случае, ремонтные работы выполняется собственными силами.

Затраты на ремонт объектов основных средств относятся на счета учета производственных издержек, то есть включаются в себестоимость продукции с помощью проводок: Д20 (23, 25, 26, 44) К10 (60, 70, 69).

Если же расходы составляют значительную сумму, то организация может осуществлять ремонтные работы за счет заранее сформированного резерва. Этот резерв образуется путем постепенного включения определенных сумм в состав себестоимости продукции в течении длительного времени, при этом выполняются проводки Д 20 (23, 25, 26) К96, где счет 96 именуется «Резерв предстоящих расходов», на котором по кредиту и формируется резерв. Сумма ежемесячных отчислений на формирование резерва определяется, как 1/12 от годовой стоимости ремонта по смете. В процессе проведения ремонта все затраты списываются на счет этого резерва с помощью проводок: Д96 К10 (70, 60, 69..).

Если в конце года по кредиту счета 96 остались средства (то есть сумма, необходимая для ремонта оказалась меньше сформированного резерва), то оставшиеся средства списываются на 91 счет проводкой Д96 К91/1, таким образом счет 96 закрывается.

Если суммы резерва не достаточно для проведения ремонтных работ, то недостающие средства либо получают с помощью дополнительной проводки по увеличению резервного фонда Д20 К96, либо списывают эту сумму на издержки проводкой Д20 К10, 60, 70.

Проводки по учету расходов на ремонт основных средств:

Источник

Все про бухучет ремонта и техобслуживания основных средств

Законодательство о бухгалтерском учете, в частности, ПБУ 6/01, не содержит прямого указания на необходимость капитализации затрат, связанных с ремонтом и обслуживанием объекта основных средств. На практике такие затраты, как правило, признаются расходами того периода, когда они понесены, несмотря на то, что они обеспечивают поступление экономических выгод в течение нескольких отчетных периодов. Вследствие этого финансовый результат периода, в котором осуществляются такие затраты, оказывается заниженным, а финансовые результаты периодов в отсутствие этих затрат — завышенными.

В соответствии с пунктом 27 ПБУ 6/01: «Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств».

П. 27 ПБУ 6/01 поясняет норму о необходимости капитализации затрат только в части модернизации и реконструкции, не давая прямого указания по вопросу учета затрат на другие формы восстановления основных средств, таких как ремонт и обслуживание.

Ввиду того, что указанные затраты приносят экономические выгоды в течение длительного времени (более одного отчетного периода), требует пояснений фраза «отчетного периода, к которому они относятся». Из данной формулировки и всего п. 27 ПБУ 6/01 сложно сделать вывод, имеется ли ввиду длительный период, с которым соотносятся данные затраты, либо имеется ввиду период, когда затраты понесены.

До 2010 г. порядок учета затрат на ремонт и обслуживание регулировался п.п. 65, 72 ПВБУ № 34н. В частности, в предыдущей редакции п. 65 ПВБУ 34н звучал следующим образом: «Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, пропорционально объему продукции и др.) в течение периода, к которому они относятся».

Норма в отношении ремонтов и обслуживания в п. 72 звучала следующим образом:

«В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода организация может создавать резервы на . ремонт основных средств . покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации. В бухгалтерском балансе на конец отчетного года отражаются по отдельной статье остатки резервов, переходящие на следующий год, определенные исходя из правил, установленных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета».

После изменения п. 65 ПВБУ 34н и исключения п. 72 из ПВБУ 34н порядок учета ремонтов и обслуживания стал неясным.

Решение

В случае, когда в ходе ремонта и обслуживания происходит замена частей, рекомендуется использовать схему учета частичной ликвидации объекта основных средств. В частности, необходимо произвести уменьшение стоимости основного средства на сумму остаточной стоимости выбывающей части и увеличить стоимость основного средства на сумму затрат по приобретению новой части, а также на сумму иных связанных затрат (например, затраты на монтаж этой части) (см. Иллюстративный пример № 3). Затраты на замену частей основных средств включаются в стоимость объектов основных средств.

Затраты на ремонт и обслуживание основных средств, осуществляемые с целью восстановления их полезных свойств и продления возможностей их эксплуатации в будущем, проводимые с периодичностью менее 12 месяцев (или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев), признаются текущими расходами периода, в котором они были понесены.

Затраты на ремонт и обслуживание в случае их несущественности по отдельности или в совокупности, рекомендуется учитывать в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящей Рекомендации.

Порядок отражения затрат на ремонт и обслуживание основных средств на счетах бухгалтерского учета устанавливается экономическим субъектом самостоятельно.

Основа для выводов

В п. 14 ПБУ 6/01 предусмотрено, что «стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных настоящим и иными положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств».

Статьей 3 Закона 402-ФЗ установлены определения стандартов и международных стандартов по бухгалтерскому учету:

«стандарт бухгалтерского учета — документ, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета;

международный стандарт — стандарт бухгалтерского учета, применение которого является обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта».

В пункте 7 ПБУ 1/08 указано, что: «. Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности. «.Таким образом, порядок ведения бухгалтерского учета затрат на ремонт и обслуживание объектов основных средств является вопросом, требующим детализации в учетной политике организации на основе МСФО.

Согласно п. 1 IAS 16 «цель настоящего стандарта состоит в определении порядка учета основных средств с тем, чтобы пользователи финансовой отчетности могли получать информацию об инвестициях предприятия в основные средства и об изменениях в составе таких инвестиций. Основными аспектами учета основных средств являются признание активов, определение их балансовой стоимости, а также соответствующих амортизационных отчислений и убытков от обесценения, подлежащих признанию». Балансовая стоимость (в трактовке п. 6 IAS 16) — это стоимость, в которой актив признается в отчетности.

Указанный международный стандарт регламентирует порядок формирования отчетности экономического субъекта. Из ст. 3 Закона 402-ФЗ следует, что под случаями «установленными настоящим и иными положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету», подразумеваются:

- достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01);

- замена частей (п. 13 IAS 16);

- технический осмотр (п. 14 IAS 16) и пр.

В то же время, применимость норм РСБУ (ПБУ 6/01) распространяется на формирование первоначальной стоимости инвентарных объектов основных средств, а применимость норм МСФО (IAS 16) — к балансовой стоимости (отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности), отражаемой по строке «Основные средства».

Пунктами 13, 70 IAS 16 предусмотрено включение затрат на регулярную замену частей объекта основных средств в балансовую стоимость указанного объекта, причем стоимость заменяемых частей подлежит списанию. Если для предприятия «практически невозможно» провести расчет стоимости заменяемой части, то оно может использовать первоначальную стоимость заменяющей части в качестве стоимости заменяемой части на момент ее приобретения.

Данные положения корреспондируют схожей норме п. 29 ПБУ 6/01, согласно которой выбытие объекта основных средств может иметь место в случае «частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции». Такая формулировка подразумевает выбытие частично ликвидируемой части и увеличение стоимости основного средства на сумму затрат по его реконструкции. При соотнесении данной нормы с МСФО, она соответствует той части нормы предыдущего абзаца, согласно которой при регулярной замене частей объекта основных средств сумма затрат по замене (например, стоимость самой части и затраты на монтаж) включается в стоимость объекта основных средств, а стоимость заменяемых частей подлежит списанию.

Таким образом, во всех случаях:

- частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции,

- замены частей при выполнении работ по ремонту,

- замены частей при выполнении работ по реконструкции

будет правильным использовать единый подход, в рамках которого стоимость выбывающих частей списывается, а новые части и стоимость работ по их установке (работ по монтажу, реконструкции, а при выполнении условий п. 7 настоящего Толкования — и работ по ремонту) капитализируется.

С экономической точки зрения затраты на восстановление полезных свойств основных средств (ремонты и обслуживание) направлены на продление срока их эксплуатации и обеспечивают поступление экономических выгод от таких затрат в будущем. В случаях осуществления таких затрат с периодичностью более 12 месяцев (или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев), экономические выгоды от их осуществления будут поступать в организацию в течение нескольких отчетных периодов. В этой связи оправданным методологическим подходом представляется признание в бухгалтерском учете внеоборотного актива в размере понесенных затрат с последующим списанием такого актива на расходы в течение периода поступления выгод, то есть до проведения следующего аналогичного мероприятия.

В п. 19. ПБУ 10/99 предусмотрено, что расходы признаются в отчете о финансовых результатах в том числе «путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем».

В соответствии с п.65 ПВБУ № 34н: «Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида».

Активами признаются ресурсы, контролируемые [1] экономическим субъектом в результате прошлых событий, способные приносить ему экономические выгоды в будущем, стоимость которых может быть надежно оценена.

Таким образом, поскольку затраты на проведение ремонтов и обслуживания в общем случае удовлетворяют критериям признания актива, а также с учетом п. 17-18 настоящего Толкования, их необходимо учитывать в составе внеоборотных активов, а не в текущих расходах.

В соответствии с ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности, и, если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. В соответствии с п.3 Приказа № 66н: «. организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям отчетов. ».

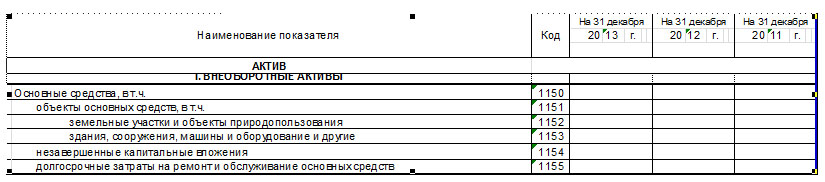

В таком случае, при обособлении рассматриваемых затрат в случае их существенности в бухгалтерском балансе смысл наименования показателя должен отражать сущность этого актива, то есть смысл наименования должен быть ясен пользователю бухгалтерской отчетности. Рекомендуемое наименование показателя — «Долгосрочные затраты на ремонт и обслуживание основных средств». Поскольку согласно нормам МСФО рассматриваемые затраты капитализируются в составе основных средств, данный показатель расшифровывает группу статей «Основные средства» (см. Иллюстративный пример № 1).

Согласно Рекомендациям аудиторам «регулярные крупные затраты, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия (например, проверку технического состояния), отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I „Внеоборотные активы“ как показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей „Основные средства“. С учетом пункта 7 ПБУ 1/2008 такие затраты погашаются в течение срока указанного временного интервала».

Таким образом, порядок признания затрат на ремонт и обслуживание, изложенный выше, соответствует подходу Минфина РФ к отражению рассматриваемых хозяйственных операций в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Иллюстративные примеры

Отражение в отчетности существенных затрат на проведение ремонта и обслуживания основных средств, проводимых с периодичностью более 12 месяцев

Пример № 2

Признание в учете существенных затрат на проведение периодического ремонта и обслуживания основных средств

Пусть первоначальная стоимость основного средства (самолет) составляет 1 000 000 тыс. руб., срок полезного использования — 20 лет, периодичность проведения ремонта и обслуживания — каждые 5 лет. Затраты на ремонт и обслуживание составляют 200 000 тыс. руб.

При признании в составе объекта основных средств «Самолет» выделяются 2 амортизируемых компонента:

Компонент 1 — «Самолет» = 800 000 тыс. руб. со сроком амортизации 20 лет. Сумма амортизации за год 40 000 тыс. руб.

Компонент 2 — «Периодический ремонт и техническое обслуживание самолета» = 200 000 тыс. руб. со сроком амортизации 5 лет. Сумма амортизации за год 40 000 тыс. руб.

Сумма амортизации всего самолета за год — 80 000 тыс. руб.

Пример № 3

Замена частей объекта основных средств

Пусть первоначальная стоимость основного средства (трактор) составляет 1 000 000 руб., срок полезного использования — 20 лет. В составе трактора имеется часть «двигатель», которая в силу поломки пришла в негодность через 10 лет после начала эксплуатации трактора (срок службы первого двигателя по паспорту — 20 лет). На момент выбытия двигателя рыночная стоимость нового трактора составляет 2 000 000 руб., двигателя — 500 000 руб. Согласно паспорту вновь приобретенного двигателя его срок полезного использования составляет 10 лет. Стоимость услуг по установке двигателя составляет 50 000 руб.

Доля двигателя в первоначальной стоимости трактора определяется расчетным путем: 1 000 000 * 500 000 / 2 000 000 = 250 000 руб. На момент выбытия доля начисленной амортизации составляет 50%. Стоимость выбывающей части составляет 250 000 * 50% = 125 000 руб.

Остаточная (балансовая) стоимость трактора после ремонта составляет 500 000 — 125 000 500 000 50 000 = 925 000 руб. (в том числе двигатель 550 000 руб.).

Стоимость трактора, учитываемая на счете 01 «Основные средства», составляет 1 000 000 — 250 000 500 000 50 000 = 1 300 000 руб. (в том числе двигатель 550 000 руб.)

Сумма амортизации трактора, учитываемая на счете 02 «Амортизация основных средств», составляет 500 000 — 125 000 = 375 000 руб. (в том числе двигатель 0 руб.).

Годовая амортизация после замены части:

Трактор (без двигателя): 750 000 руб. / 20 = 37 500 руб.

Двигатель: 550 000 руб. / 10 = 55 000 руб.

Итого: 92 500 руб.

[1] Контроль — способность экономического субъекта, возникшая в силу закона или договора, принимать решения об использовании актива способом, который, с точки зрения экономического субъекта и с учетом ограничений, налагаемых законом или договором, обеспечивает значительный приток экономических выгод, а также ограничивать доступ иных лиц к таким экономическим выгодам.

Источник