- Ортопедические способы и устройства для нехирургического лечения опорно-двигательного аппарата, устройства для ухода за больными: ..устройства для выпрямления деформированных носов – A61F 5/08

- Патенты в данной категории

- Ремонт носовых накладок на очки

- Шаг 1

- Шаг 2

- Шаг 3

- Шаг 4

- Шаг 5

- Комментарии

- Наш опыт при восполнении опорных структур дефектов

- Выводы

- Седловидное западение носа: причины, симптомы, диагностика, лечение

- Лечение врожденного седловидного западения носа

Ортопедические способы и устройства для нехирургического лечения опорно-двигательного аппарата, устройства для ухода за больными: ..устройства для выпрямления деформированных носов – A61F 5/08

Патенты в данной категории

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к наружным носовым расширителям, используемым для уменьшения храпа и других связанных с дыханием расстройств, предназначенным для выполнения двух противоположных функций. Носовой расширитель для наложения на нос для расширения носовых тканей содержит слой с пружинным усилием и слой контакта с кожей. Слой с пружинным усилием содержит материал, имеющий первоначальное латентное состояние с минимальным пружинным усилием и активное состояние с повышенным пружинным усилием. Активное состояние достигается за время 5-30 минут после наложения носового расширителя на нос за счет того, что слой с пружинным усилием подвергается воздействию воздуха, света, влажности, тепла, ударного усилия или сдавливающего усилия. Изобретение обеспечивает достаточно времени для приклеивания гидроколлоидного клеящего вещества. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

патент выдан:

опубликован: 27.05.2011

Изобретение относится к медицине. Носовой стимулятор выполнен из силиконового материала, который содержит один цилиндр, имеющий внутреннее сквозное отверстие, или два цилиндра, имеющие внутренние сквозные отверстия и соединенные изогнутым соединительным язычком. Указанный цилиндр или цилиндры включает буртик на его нижней части цилиндрической формы, который предохраняет цилиндр от вставления в ноздрю глубже, чем это необходимо. Указанный буртик имеет выступающий поддерживающий элемент или язычок. Цилиндр имеет расширение по наружной поверхности в средней части цилиндра по всей окружности за исключением участка, обращенного к перегородке носа при использовании. Указанное расширение выполнено с возможностью прикасания или притрагивания к внутренней поверхности крыла носа для стимулирования мышцы, поднимающей крыло носа. Названный выступающий поддерживающий элемент выполнен с возможностью прикасания или притрагивания к внутренней поверхности крыла носа для стимулирования мышцы, поднимающей крыло носа. Изобретение обеспечивает расширение и стимулирование мышцы крыла носа, улучшение дыхания через нос у людей, страдающих болезнями носа, следовательно, тех, кто дышит в основном через рот. 8 ил.

патент выдан:

опубликован: 27.11.2009

Изобретение относится к медицинской технике, используемой в стоматологии, и может быть использовано для коррекции спинки носа и формирования внутреннего угла глаза при оперативной репозиии костей носоорбитальной области. Технический результат заключается в упрощении конструкции и повышении удобства эксплуатации. Устройство содержит опору и механизм для создания давления. Опора представляет собой зубодесневую каппу, фиксирующуюся на зубах верхней челюсти, а механизм давления состоит из пружин, одним концом присоединенных к центру зубодесневой каппы, а другим концом — к пелотам для формирования давления в области деформации носа. 2 ил.

Источник

Ремонт носовых накладок на очки

Это руководство шаг за шагом проведет вас через наш процесс ремонта, как прикрепить ослабленную накладку на пару очков. Вам понадобится носовая накладка, отвертка с плоской головкой 1,0 мм, магнит и дополнительный винт, если вы потеряли его на своих очках. Мы считаем, что это руководство необходимо, потому что согласно нашему исследованию, близорукость затрагивает почти 40 процентов населения США. Кроме того, исходя из нашего собственного опыта, носовые накладки обычно являются самой слабой частью очков. Для тех, кому нужны очки каждый день, знание того, как самостоятельно починить носовые накладки, чрезвычайно полезно.

Шаг 1

Удалите винт с кронштейна колодки.

Если винт отсутствует, достаньте запасной винт и перейдите к шагу 2.

Шаг 2

Вставьте носовую накладку в крепление на раме.

Убедитесь, что носовая накладка совпадает с резьбовым отверстием.

Удерживая носовую накладку на месте, используйте магнит, чтобы притянуть головку винта.

Убедитесь, что винт расположен вертикально относительно магнита, а головка винта находится сверху.

Шаг 3

Поместите винт в отверстие для винта.

Шаг 4

Используя горизонтальное движение, удалите магнит.

Не используйте вертикальное движение, чтобы снять магнит, иначе винт выйдет.

Шаг 5

Удерживая очки головкой винта вверх, затяните винт отверткой.

Убедитесь, что винт достаточно затянут.

Комментарии

Пока еще нет ниодного комментария, оставьте комментарий первым!

Источник

Наш опыт при восполнении опорных структур дефектов

По статистическим данным среди обратившихся по поводу различных деформаций носа более 30% приходится на седловидные носы. Поэтому вполне закономерно стремление хирургов изыскать материалы, которые были бы наиболее доступны, а методы корригирующих операций, наименее травматичны, чтобы всё это в целом давало наилучший функционально-косметический результат.

Дефекты спинки носа имеют различную этиологию: травмы, некоторые заболевания. Седловидные дефекты опорных структур носа могут возникать и как осложнения после операций по поводу устранения искривления носовой перегородки. Клиническая картина седловидных дефектов носа характеризуется западением спинки. Различают полный дефект спинки носа, который захватывает как костный, так и хрящевой её отделы (рис. 1).

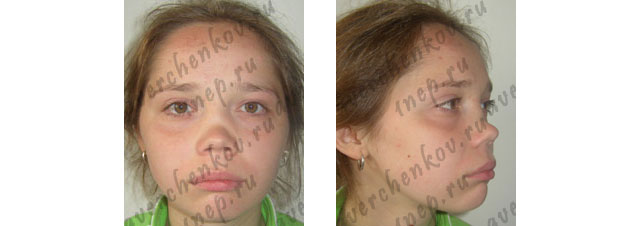

Рис. 1. Пациентка до операции в фас и в профиль.

Также различают неглубокие дефекты опорных структур спинки носа, которые могут распространяться на хрящевой отдел спинки, или на костный её отдел. Чаще к нам обращаются пациенты с дефектами хрящевого отдела спинки носа (рис. 2).

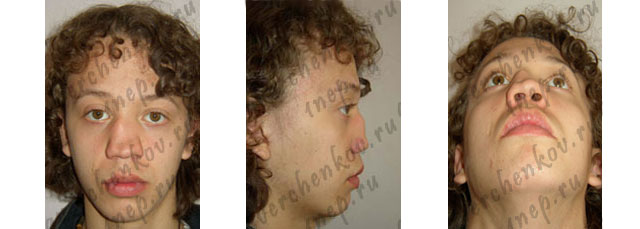

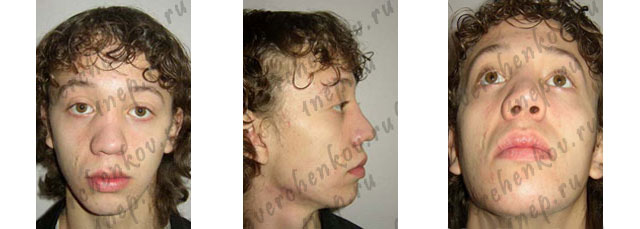

Рис. 2. Пациент в фас и в профиль до операции со сложнейшей деформацией носа после травмы, но и в данном случае просматривается дефект хрящевого отдела спинки.

По нашей классификации эти деформации относятся к 5-6 степени сложности.

В 1935 году профессором Н.М. Михельсоном впервые в России применён трупный хрящ, как пластический материал, и была разработана методика взятия хрящевой ткани, способы её хранения и пересадки, а также изучены результаты морфологических исследований. Для получения более устойчивого результата при дефектах спинки носа Т. Ress (1980) предлагал верхний конец вкладыша из рёберного хряща вводить поднадкостнично.

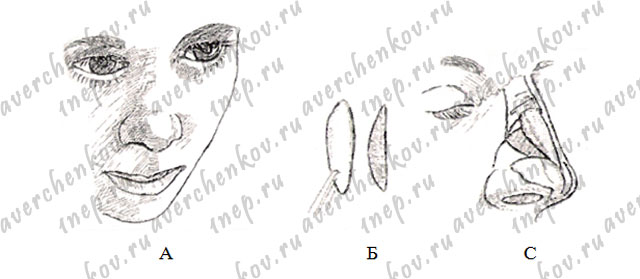

Рис. 3. А — изображен полный дефект спинки носа; Б — показаны вкладыши из реберных аллохрящей; С — показано введение дистального конца вкладыша под надкостницу.

Однако наш опыт показал, что травмы и воспалительные процессы разрушают надкостницу в этой области. Поэтому при введении вкладыша поднадкостнично в этой области, туннель необходимо формировать несколько выше.

Для того, чтобы трансплантат не смещался вправо и влево, отслойку кожи от костных структур спинки необходимо производить до основания скатов с обеих сторон одинаково.

Для того чтобы вкладыш был более устойчив, в первую очередь его надо формировать так, чтобы он своей нижней поверхностью точно отображал дно воспринимающего ложа, а на верхней поверхности вкладыша необходимо производить рассечки.

Как пример, равзрешите показать фотографии пациентки (рис. 4, 5).

Рис. 4. Показана пациентка с полным дефектом спинки носа до операции.

Рис. 5. Та же пациентка после операции восполнения полного дефекта спинки вкладышем из реберного аллохряща.

Прослежены отдалённые результаты по применению рёберных аллохрящей. У 284 больных прооперированных (с 1980 по 2005 годы). У 10 больных (4%), наблюдалась деформация хряща, у 6 больных (2%) наблюдались воспалительные процессы, у 6 (2%) — частичное рассасывание хряща. Эти осложнения связаны с неоднородной структурой рёберного аллохряща и с присутствием в хрящевой ткани ребра объизиствлённых участков (Змазова В.Г., 1982).

При небольших дефектах спинки носа, в частности хрящевого отдела, применение вкладыша из рёберного аллохряща нецелесообразно, так как рёберный аллохрящ это плотный материал и его очень трудно сопоставить с краем дефекта, он всегда контурируется и легко смещается.

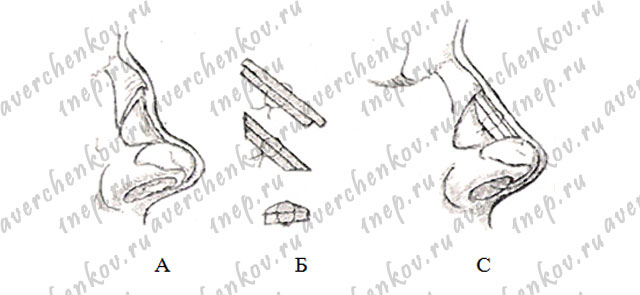

Поэтому рёберные хрящи при небольших дефектах спинки, в частности, хрящевого отдела, мы не применяем. Лучшим материалом при небольших дефектах (хрящевого отдела спинки носа) являются крыльные хрящи.

Рис. 6. A — показано западение спинки носа хрящевого отдела; B — показаны крыльные хрящи, которые применяются при небольших западениях; C — схематически показано восполнение хрящевого отдела спинки крыльными аллохрящами.

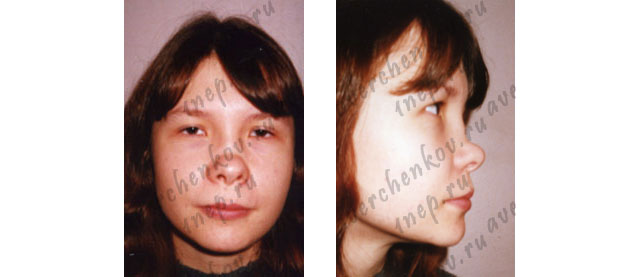

В качестве примера, разрешите показать фотографию пациента (рис. 7, 8) до и после операции с восполнением дефекта спинки носа вкладышем из крыльных аллохрящей.

Рис. 7. У пациента до операции, наряду со сложной комбинированной деформацией носа, имеется западение спинки носа хрящевого отдела.

Рис. 8. Фотографии пациента после операции. Деформация носа устранена. Дефект хрящевого отдела спинки носа восполнен вкладышем из крыльных аллохрящей.

Клический опыт по применению крыльных хрящей при пластике дефектов хрящевого отдела спинки носа показал, что данный пластический материал имеет ряд преимуществ перед рёберным аллохрящём. Крыльные аллохрящи хорошо восполняют небольшие дефекты спинки носа, вкладыши из крыльных аллохрящей не контурируются и плотно прилегают ко дну дефекта, не смещаются и не деформируются, не дают воспалительных процессов ( Эзрохин В. М., 1994 г.).

Прослежены отдалённые результаты по применению крыльных аллохрящей у 154 больных прооперированных в период (1980 по 2005 годы). У 10 из них (4%) наблюдалось рассасывание хряща, у 7 пациентов (3%) наблюдалась деформация вкладышей. Воспалительные процессы при пластике крыльными хрящами не наблюдались.

Хорошие результаты при пластике крыльными аллохрящами обьясняются однородностью тканей крыльных хрящей, которые по своей морфологической структуре близки к тканям хрящевого отдела спинки носа.

Выводы

На основе анализа авторы пришли к выводу, что наиболее приемлемыми материалами при пластике полных дефектов спинки носа являются трансплантаты из рёберных алло-, или аутохрящей, при небольших западениях спинки носа трансплантаты из крыльных хрящей. Показаны также приёмы улучшающие фиксацию трансплантатов при пластике дефектов спинки носа.

Источник

Седловидное западение носа: причины, симптомы, диагностика, лечение

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Дефекты и деформации носа можно разделить на врожденные и приобретенные. Среди врожденных дефектов и деформаций носа различают следующие группы (Г. В. Кручинский, 1964);

- седловидное западение спинки носа;

- чрезмерно длинный нос;

- чрезмерно горбатый нос;

- сочетание чрезмерной длины носа с чрезмерной его горбатостью;

- деформации кончика носа.

Другие авторы выделяют, помимо этого, деформацию перегородки носа, комбинированные деформации носа, а также нос с отвисающим кончиком, широким кончиком, бочковидный и искривленный нос.

По мнению В. М. Эзрохина (1996), все деформации носа врожденного и приобретенного характера можно разделить на 5 степени сложности:

- I — деформация в одном отделе носа (например, выстояние и некоторое удлинение концевого отдела);

- II — в двух отделах (например, выстояние спинки + пологая горбина или удлинение кончика носа);

- III — в трех отделах (например, выстояние спинки + костно-хрящевая горбина + удлинение кончика носа + искривление хрящевого отдела перегородки влево);

- IV и V степени — комбинированные деформации с локализацией в 4-5 отделах и более.

Седловидное западение спинки носа может локализоваться только в костной или перепончатой части перегородки или одновременно в обеих.

Для западения в костном отделе носа обычно характерно широкое расположение лобных отростков верхних челюстей и уплощение носовых костей, угол соединения которых равен приблизительно 170°. Эти кости и перепончатая часть перегородки носа укорочены. Кожа в области переносицы подвижна, не изменена, свободно собирается в большую складку.

Западение перепончатой части перегородки носа внешне выражается в наличии седловидной выемки на ее границе с костной частью. Это объясняется тем, что передний край хряща перегородки носа имеет в этом участке седловидный дефект, который распространяется и на добавочные носовые хрящи.

Одновременное западение костной и перепончатой частей перегородки носа характеризуется сплющиванием носовых костей, дефектом переднего края хряща перегородки носа и вдавленностью обоих добавочных носовых хрящей, что проявляется резким выстоянием кончика носа, удручающим больного.

Помимо косметических недостатков при деформациях носа могут наблюдаться нарушение обоняния, затруднение носового дыхания, носовые кровотечения, ухудшение слуха, головная боль, повышенная умственная и физическая утомляемость. Многие больные с деформациями носа из-за своей внешности избегают общения, меняют работу или совсем оставляют ее.

Лечение врожденного седловидного западения носа

При определении показаний к коррекции носа и выборе ее метода необходимо учитывать, соответствует ли планируемая форма носа всему облику пациента. Например, нос с абсолютно прямой спинкой и обрывающимся кончиком выглядит некрасиво, так как в этом случае лицо упрощается и теряет свою индивидуальность; с округлой формой лица гармонирует широкий укороченный нос; при покатом лбе и микрогении (ретрогнатии) даже маленький нос кажется чрезмерно большим. Женщине с русским типом лица подходит чуть возвышающийся, вздернутый кончик носа, а мужчине — нос с незначительной горбинкой, придающей лицу особую выразительность, мужественность.

Следует также учитывать, что через 6-8 месяцев после операции произойдет (в процессе рубцевания) некоторая деформация тканей кончика носа и он слегка опустится, апотому в ряде случаев целесообразна «гиперкоррекция».

Коррекцию носа у девушек рекомендуется осуществлять не ранее 18 лет, т. е. после окончания развития лицевого отдела черепа, а у мужчин — не ранее 21-23 лет. В возрасте старше 40 лет производить коррекцию носа нецелесообразно, так как больные трудно привыкают к своему изменившемуся облику, а иногда даже сожалеют об этом изменении.

Лечение западения носа обычно осуществляется главным образом введением аллохряща, тефлона или силикона. Наиболее идеальным материалом является аутохрящ либо аллохрящ, надлежащим образом консервированный, например, методом лиофилизации. При использовании лиофилизированного хряща очень редко наблюдались такие осложнения, как его нагноение после операции, обнажение трансплантата либо некроз спинки носа из-за его недостаточной предоперационной регидратации.

Применять пластические массы следует лишь в крайних случаях, когда невозможно получить аллохрящ или больной отказывается «носить трупный материал». Если поэтому хирург вынужден применить пластмассу, то следует ему остановить свой выбор на силиконовой резине (полидиметилсилоксан), о результатах применения которой О. Д. Немсалзе (1991) отозвался весьма высоко.

Устранение дефекта крыла носа и прилегающей части возможно осуществить за счет стебля с его эпителизацией погружным кожным локу-том по О. П. Чудакову (1971-1976), который А. И. Пантюхин и соавт. (1992) выкраивают на лобной или волосистой части головы.

Методика операции (по Г. И. Паковичу)

После обезболивания тканей раствором анестетика делают разрез «птички» (по А. Э. Рауэру). Для предотвращения образования послеоперационного втянутого рубца нужно нижний край кожи в области раны отсепаровать на 1-1.5 мм. Кожу в области кончика и спинки носа отсепаровывают на глубину 1.5 см сначала скальпелем, а затем с помощью не особенно острого узкого распатора либо куперовских ножниц. При этом следует стремиться продвигаться в одном слое и отсепаровывать кожу «с запасом»: несколько шире, чем имплантируемый хрящ, и с достаточным количеством подкожной жировой клетчатки, чтобы впоследствии под кожей не были видны контуры хрящевого трансплантата.

В случаях отсепаровки слишком тонкого слоя тканей кожа над хрящом будет вначале бледной, а затем синюшной из-за недостаточной циркуляции крови.

Хрящевой саженец вырезают из реберного хряща на деревянной стерильной дощечке (для упора). Учитывая, что поперечное сечение ребра имеет овальную форму, положение обрабатываемого хряща должно быть различным в зависимости от того, какой формы необходимо изготовить вкладыш.

Чтобы облегчить моделирование требуемой формы трансплантата, Г. И. Пакович рекомендует молодым врачам пользоваться заранее заготовленным восковым шаблоном, который перед операцией помешают в 95% спирт на 25-30 мин, затем высушивают, обрабатывают раствором антибиотика и хранят на стерильном столе.

Если шаблона нет, перед началом операции измеряют длину седловидного западения с помощью стерильной палочки, на которой делают насечку. Этот прием избавляет хирурга от необходимости прикладывать кусочек обрабатываемого хряща к поверхности носа, чтобы определить длину и форму трансплантата, и уменьшает угрозу инфицирования.

Создав вкладыш нужной формы, из раны извлекают марлевый тампон и вводят трансплантат в подкожный карман.

Если западение костной части перегородки носа нерезкое, разрезают надкостницу над носовыми костями, отслаивают ее распатором, образуя карман, и в него вводят верхний заостренный конец вкладыша, благодаря чему он хорошо фиксируется в ране.

Если же седловидное западение костной части перегородки носа очень резко выражено, нельзя малорастяжимую надкостницу поднять до необходимой высоты и подвести под нее конец вкладыша. В таких случаях его конец располагают поверх надкостницы.

При устранении западения в перепончатой части перегородки следует учитывать, что малейшая неточность в припасовке вкладыша проявится неровностью спинки носа сразу же после исчезновения послеоперационного отека. Если вкладыш больше необходимого, его верхний конец накладывается на нижний край носовых костей и образует заметный выступ. Если же вкладыш меньше, чем это нужно, носовые кости возвышаются над ним. Поэтому Г. И. Пакович рекомендует создавать шип и уступ в области верхнего конца трансплантируемого хряща, благодаря чему образуется небольшой слепой карман под передним краем носовых костей. Для этого здесь сначала срезают скальпелем участок хряща перегородки носа, разрезают надкостницу в поперечном направлении и отслаивают ее при помощи распатора. В результате шип вкладыша входит под нижний край носовых костей, располагаясь на отслоенной надкостнице и достигая иногда нижнего края костной части перегородки носа; в желобке вкладыша помешается передний край хряща перегородки носа с прикрепленными к нему добавочными носовыми хрящами. Нижний отдел вкладыша вплотную прилежит к верхним краям латеральных ножек больших хрящей крыльев носа, а нижний край носовых костей образует с вкладышем стыковое соединение в виде замка.

При устранении западения костного и перепоночного отделов перегородки носа необходимо, во-первых, изготовить более длинный и тонкий хрящевой вкладыш, на который, к сожалению, трудно нанести насечки, так как можно перерезать его. Поэтому такой узкий вкладыш лучше брать из центральной части куска хряща, одинаково удаленной от надхрящницы. В результате сила натяжения отдельных хрящевых волокон вкладыша будет одинаковой со всех сторон, и поэтому не произойдет его деформация после операции. Во-вторых, следует учитывать, что при седловидных западениях спинки носа нередко наблюдается еще и врожденное недоразвитие хряща перегородки носа в передне-нижнем отделе. Поэтому вкладыш, помещенный при такой деформации под кожу спинки носа, опирается лишь на носовые кости снизу в виде хряща перегородки носа и опускается из-за отсутствия опоры. Этому способствует давление кожи в области перепончатой части перегородки носа, особенно его кончика, где кожа толстая и упругая. В результате опускания нижнего конца вкладыша верхний его конец поднимается, разрывает надкостницу и заметно выступает над поверхностью спинки носа. Поэтому нижнему концу вкладыша нужно создать подпорку в виде стропилки из прямоугольного кусочка хряща толщиной в 2.5-3 мм, длина ее должна соответствовать высоте отсутствуюшего хряша перегородки носа, т. е. расстоянию от носового гребня верхней челюсти до перехода медиальных ножек больших хрящей крыльев носа в латеральные. На конце стропилки, обращенном к передней носовой ости, создают желоб для упора в ость (В) глубиной 4-5 мм. чтобы она фиксировалась плотно и не соскальзывала.

На конце стропилки, обращенном к кончику носа, создают квадратный шип, по бокам которого имеются выступы (плечики). Соответственно размерам сечения этого шипа делают отверстие на нижнем конце хрящевого вкладыша, заготовленного для устранения западения спинки носа. Таким образом сочленяют два хрящевых вкладыша.

Чтобы определить высоту стропилки и поместить ее на нужное место, разрез А. Э. Рауэра на кончике носа продолжают вниз по перегородке носа до нижней губы. Расслаивают кожу перегородки до носового гребня, измеряют (стальной линейкой или линейным инструментом) высоту необходимой стропилки и приступают к ее моделированию. Затем помещают ее между правой и левой частями расщепленной кожи перегородки, проверяют устойчивость и соединяют, как сказано выше, с концом основного вкладыша.

Если шип на стропилке длиннее, чем нужно, и выступает над поверхностью отверстия в основном вкладыше, конец его срезают до уровня верхней поверхности основного вкладыша.

Нижнему концу основного вкладыша можно придать любую форму, соответственно желаемой форме кончика носа.

Если большие хрящи крыльев носа развиты нормально, а кончик носа имеет правильную форму (на фоне западения спинки носа и при отсутствии перепончатой части перегородки носа), конец вкладыша можно смоделировать узким и поместить в бороздку между большими хрящами крыльев носа.

Если кончик носа широкий и уплощенный, можно (перед помещением вкладыша) отсечь хряши крыльев носа в месте перехода в медиальные ножки, а затем сшить их над вкладышем. В результате кончик носа поднимется и станет округлым.

Наконец, когда большие хрящи крыльев носа слабо развиты или резко деформированы, концевой отдел основного вкладыша следует сделать толстым и округлым, что обеспечит необходимую форму носа.

После введения хрящевого вкладыша, предварительно обработанного 5% спиртовым раствором йода, накладывают швы по линии разреза, тампонируют оба нижних носовых хода на 1-2 дня (чтобы избежать образования гематомы), а на нос накладывают коллодиевую повязку, пригодную и при других косметических операциях. Для изготовления повязки квадратные марлевые салфетки (15×15 см) складывают в 4-8 слоев и тщательно разглаживают. Чтобы обеспечить обеим половинам повязки симметричность формы, взятые слои марли перегибают по средней линии. Из сложенных пополам марлевых кусков вырезают ножницами фигуру, несколько напоминающую профиль шляпы. После развертывания марли получается повязка в форме бабочки (Б), в ней различают два щечных отдела, лобный и отдел кончика носа. Вырезанные слои марли опускают в стакан с коллодием и слегка отжимают, затем накладывают на сухую поверхность кожи носа и щек. Пальцами придают повязке форму носа, воспроизводя его рельеф (В). При этом отжимают оставшуюся в ране кровь, капли которой просачиваются между швами.

Такая повязка отвердевает через 5-8 мин, является достаточно жесткой, чтобы удержать хрящевой трансплантат в заданном ему положении и предупредить образование гематомы. Кроме того, она обеспечивает асептическое состояние подлежащей кожи, не закрывает глаза, не препятствует приему пищи и туалету лица.

Снимают коллодиевую повязку через 6-10 дней после операции, пропитав ее эфиром или спиртом (тем, что легче переносит больной). Снятие повязки облегчается благодаря скоплению под ней отделяемого сальных и потовых желез носа и щек.

Эндоназальный метод введения аллохрящевого вкладыша

Эндоназальный метод введения аллохрящевого вкладыша из косметических соображений эффективнее, чем экстраназальный. Показан он при западении спинки носа выше больших хрящей крыльев носа. Если седловина расположена ниже, применять эндоназальный метод операции нецелесообразно, так как после нее, как правило, возникает рубцовая деформация крыла носа.

Методика операции (по Г. И. Паковичу): делают разрез (длиной 1.5-2 см) слизистой оболочки в поперечном направлении на границе между указанными хрящами; небольшими изогнутыми тупоконечными ножницами отслаивают кожу над добавочным носовым хрящом, а затем в зоне западения спинки носа, кончика и в области крыльев носа. Если зона отсепарованной кожи будет несколько длиннее и шире площади трансплантата, это позволит установить его в правильное положение.

В случаях, когда нижний край седловины расположен ниже разреза слизистой оболочки, отслойку кожи следует производить еще выше, чтобы трансплантат можно было полностью ввести под кожу над разрезом. Только после того, как нижний конец трансплантата пройдет разрез слизистой оболочки, обратным движением, минуя разрез, помещают его в запавший участок.

Верхний конец хрящевого вкладыша вводят под надкостницу носовых костей, как при операциях с наружным разрезом.

Края раны на слизистой оболочке носа зашивают кетгутом, носовые ходы тампонируют марлевыми полосками на 2-3 дня. Снаружи накладывают фиксирующую коллодиевую повязку

При коррекции дефектов спинки носа пластмассовыми вкладышами следует избегать пересадки монолитных эксплантатов, так как это часто приводит к застойным явлениям в покрывающей имплантат коже (она становится синюшной, особенно при понижении температуры окружающего воздуха). Нередко наблюдается секвестрация таких вкладышей, особенно после случайной травмы носа.

Данные экспериментальных исследований и клинических наблюдений показывают, что наилучшим материалом для эксплантации являются каркасные эксплантаты из тефлоновой сетки толщиной 0.6-0.8 мм. Наружный разрез по Рауэру при введении такого эксплантата требуется только тогда, когда он достигает больших размеров; при выраженных искривлениях и комбинированных деформациях носа делают наружный и эндоназальный (между крыльным и треугольным хрящом) разрезы острым глазным скальпелем.

Нижний назальный разрез или внутренний маргинальный вдоль крыла носа производят при западениях перепончатой и костно-перепончатой частей перегородки носа, а также при некоторых деформациях крыла носа.

Лечение врожденных деформаций и несращений кончика носа (по Г. И. Паковичу)

Деформации кончика носа могут быть в виде утолщения кончика носа, провисания перегородки носа или изменения ее формы.

Источник