НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПУТИ (часть 21) от 5 июня 2012 г. N 1096р

Пример расчета потребного количества монтеров пути и сигналистов на выполнение путевых работ по ремонту пути и стрелочных переводов.

1. Пример расчета нормативной трудоемкости работ по реконструкции и капитальному ремонту 1 км железнодорожного пути.

Расчет трудоемкости работ по реконструкции и капитальному ремонту пути производится структурным подразделением Дирекции по ремонту пути на весь объем путевых работ ремонтируемого участка, в соответствии с проектом производства работ. Для удобства проведения расчетов, в том числе автоматизированных, расчет производится в табличной форме. В данном примере расчет производится для определения нормативной трудоемкости работ путевой машинной станции по реконструкции участка пути перегона А — В.

1.1. Исходные данные для расчета:

— фронт работ — 10,0 км;

— участок ремонта пути 2 класса, электрифицированный, оборудованный автоблокировкой, в т.ч.:

— протяженность двухпутного участка — 8,5 км;

— протяженность однопутного участка — 1,5 км;

— в плане линия имеет 70% прямых и 30% кривых, в т.ч.:

— протяженность на двухпутном участке кривых радиусом:

400 м и менее — 0,55 км;

от 401 до 500 м — 0,70 км;

от 501 до 600 м — 0,75 км;

от 601 до 800 м — 0,65 км;

— протяженность на однопутном участке кривых радиусом:

от 801 до 1200 м — 0,45 км;

— на протяжении 80% участка путь уложен на насыпи, на 20% — в выемке и нулевых местах;

— количество железнодорожных переездов — 3 шт. (площадь настила 78 кв.м);

— число поездов, проходящих по путям в сутки — 70 шт;

— продолжительность «окна» 8 часов.

1.2. Характеристика ремонтируемого пути.

Состояние пути до ремонта:

— рельсы типа Р65, сваренные в плети до 800 м на железобетонных шпалах;

— рельсовые плети в кривых участках пути имеют предельные допуски, поэтому целесообразность проведения работ по их сохранению отсутствует;

— накладки в стыках уравнительных пролетов и звеньев пути шестидырные;

— скрепление железобетонных шпал типа КБ;

— изолирующие стыки клееболтовые;

— балласт щебеночный, имеющий в своем составе 35% засорителей;

— размеры балластной призмы превышают нормативы, установленные типовой конструкцией;

— разделительный слой отсутствует;

— ширина обочины земляного полотна менее допустимых размеров.

Состояние пути после ремонта:

— в путь уложены в оптимальном температурном интервале новые рельсовые плети, сваренные до длины перегона;

— скрепление раздельного типа КБ;

— шпалы железобетонные — эпюра шпал по проекту;

— положение пути в продольном профиле и плане соответствует проекту;

— слой чистого щебеночного балласта под внутренней рельсовой нитью составляет 45 см;

— содержание засорителей в очищенном щебне не более 5%;

— между неочищенным и новым балластом лежит разделительный слой из геотекстиля (при наличии по проекту);

— размеры балластной призмы и обочины земляного полотна приведены в соответствие с ТУ ЦПТ-53;

— водоотводные сооружения отремонтированы, очищены и соответствуют требованиям проекта.

1.3. Условия производства работ.

Состав и объемы основных работ, соответствующие проекту производства работ представлены в табличной форме.

Состав и объемы основных работ

Объемы выполняемых работ

на участке

работ

I. Работы на производственной базе:

Сборка звеньев

рельсошпальной решетки

Разборка звеньев

рельсошпальной решетки

Складирование щебеночного

балласта на базе, погрузка

на базе щебеночного балласта

в хоппер-дозаторы при

формировании хозяйственного

поезда (по проекту

производства работ)

Подготовительные работы на

базе по подготовке

инвентарных рельсов для

замены сварных рельсовых

плетей (сохранение плетей)

II. Работы на перегоне:

Замена бесстыкового пути

инвентарными рельсами

(сохранение плетей) с

применением средств малой

механизации

Погрузка сохраненных сварных

рельсовых плетей на

спецсостав для их перевозки

с перегона

Основные работы по смене

рельсошпальной решетки,

выправке пути, в том числе:

— с разборкой инвентарных

рельсов

— с резкой рельсовых плетей

на звенья

Выгрузка длинномерных

рельсовых плетей в середину

колеи, замена инвентарных

рельсов на длинномерные

рельсовые плети, ввод

рельсовых плетей в

оптимальный интервал

Перетяжка рельсовых плетей

по фронту работ, установка

плетей по створам

Сварка рельсовых плетей с

вваркой изолирующего стыка

высокой прочности машиной

ПРСМ до длины перегона.

км

св. стык

пути

Основные работы по очистке

щебеночного балласта

щебнеочистительной машиной

Очистка щебня в местах

препятствий для работы

щебнеочистительных машин на

глубину до 40 см

10 куб.м

1 м пути

Возвращенный в путь

очищенный щебень

Выгрузка в путь нового

щебеночного балласта

Уборка лишнего загрязненного

балласта, срезанного

техникой в местах

препятствий и у опор

контактной сети

Выправочно-отделочные работы

и окончательная выправка

пути

Разборка и монтаж

постоянного переездного

настила

Реконструкция пути выполняется в последовательности, предусмотренной технологическим процессом.

Путевые работы выполняются в основные и совмещенные «окна» продолжительностью 8 часов.

1.4. Порядок расчета.

Расчет нормативной трудоемкости работ по реконструкции участка пути выполнен по форме таблицы N 20 и представлен в таблице N 24.

В таблицу N 24 занесены из проекта производства ремонта участка пути данные состава и объема основных работ с разбивкой на участки пути по протяженности на однопутный и многопутный, на кривые с радиусами: 400 м и менее; от 401 до 500 м; от 501 до 600 м, от 601 до 800 м и от 801 м до 1200 м; из таблиц N N 3, 4, 5, 6, 7 для каждого вида соответствующего технологического комплекса работ или отдельной работы, типа и эпюры шпал, скреплений, типа щебнеочистительных машин — норматив трудоемкости работ по ремонту пути; из таблицы N 1 для определенного комплекса работ данного вида ремонта — поправочные коэффициенты к нормативам трудоемкости, учитывающие изменения трудозатрат данного технологического процесса. Трудоемкость каждого технологического комплекса работ или отдельной работы определена, как произведение объема работ на соответствующий норматив трудоемкости ремонта и поправочных коэффициентов.

См. Таблицу 24 — Расчет нормативной трудоемкости реконструкции (модернизации) участка пути перегона А-В путевой машинной станции N __ _______________ДРП

Так как нормативы трудоемкости работ по реконструкции и капитальному ремонту пути не учитывают затраты труда сигналистов (монтеров пути 3 разряда), обеспечивающих безопасность производства работ на действующих путях, затраты труда сигналистов учтены дополнительно по нормативам трудоемкости из таблицы N 8 для каждого комплекса работ.

Общая трудоемкость ремонта участка пути определяется как сумма трудоемкостей всех путевых работ ремонта участка пути в нормо-ч. После определения нормативной трудоемкости работ всего ремонтируемого участка, определена нормативная трудоемкость работ по реконструкции 1 км пути в нормо-ч путем деления полной нормативной трудоемкости на протяженность ремонтируемого участка пути.

2. Пример расчета нормативной трудоемкости работ по усиленному среднему и среднему ремонту 1 км железнодорожного пути.

2.1. Исходные данные для расчета.

Исходные данные ремонтируемого участка приведены в п. 1.1.

2.2. Характеристика ремонтируемого пути.

Состояние пути до ремонта:

— характеристика состояния пути до ремонта приведена в п. 1.2.;

— рельсовые плети имеют по 1 рельсовой вставке на 1 км пути, уложенной при вырезке дефектного места, поэтому требуется проводить работы по восстановлению целостности рельсовых плетей;

— на участке наблюдается угон плетей, требуется проводить разрядку плетей бесстыкового пути и их закрепление.

Состояние пути после ремонта:

— в пути рельсовые плети разряжены с применением гидравлических приборов, целостность рельсовых плетей восстановлена;

— положение пути в продольном профиле и плане соответствует проекту;

— слой чистого щебеночного балласта под внутренней рельсовой нитью составляет 45 см;

— содержание засорителей в очищенном щебне не более 5%;

— между неочищенным и новым балластом лежит разделительный слой из геотекстиля (по проекту).

2.3. Условия производства работ.

Состав и объемы основных работ, соответствующие проекту производства работ представлены в табличной форме.

Источник

Определение трудозатрат при технической эксплуатации

4.3.1 Понятие о трудозатратах и трудоемкости

При выполнении операций технического обслуживания или ремонта мало знать, когда (периодичность ТО, ресурс) и что (операция смазки, регулирования, замены и др.) необходимо сделать. Важно также знать потребность в трудозатратах и ее вариацию, чтобы правильно определить численность и квалификацию персонала, вклад трудозатрат в себестоимость операций и услуг, который на автомобильном транспорте достигает 30—45 %.

Трудоемкость (t) — это затраты труда на выполнение в заданных условиях операции или группы операций ТО или ремонта. Трудоемкость измеряется в нормо-единицах (человеко-часах, человеко-минутах). Трудоемкость 25 чел-мин означает, что соответствующую операцию в оговоренных условиях (оборудование, оснастка, освещение и др.) исполнитель необходимой квалификации в среднем должен выполнить за 25 мин. Если одновременно эту работу могут выполнять несколько исполнителей (Р), то средняя продолжительность выполнения сокращается и составляет tс=t/εP, где ε— коэффициент, определяющий возможность совместной работы исполнителей, 0

4.3.3 Методы нормирования

Фактическое время (или трудоемкость) выполнения операций ТО и ремонта является случайной величиной, имеющей значительную вариацию, зависящую от технического состояния и срока службы автомобиля, условий выполнения работы, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов. Например, условная продолжительность выполнения однотипных операций ТО и ремонта у рабочих 1, 2, 3, 4 и 5-го разрядов изменяется соответственно следующим образом: 1; 0,79; 0,71; 0,64; 0,61. Поэтому норма относится к определенным оговоренным условиям, например типовым (типовая норма), конкретным условиям группы предприятий (внутриведомственная норма) или данного предприятия (внутрихозяйственная или местная норма). Типовые пооперационные нормы приводятся в соответствующих справочниках.

Нормативы трудоемкости ограничивают трудоемкость сверху, т.е. фактическая трудоемкость должна быть не больше нормативной при условии качественного выполнения работ.

При определении или изменении норм используют так называемую фотографию рабочего времени, хронометражные наблюдения, метод микроэлементных нормативов времени.

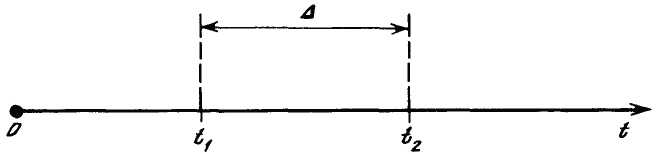

t — время выполнения операции, t1 — нижняя, t2 — верхняя граница среднего выборочного, Δ — интервал, в котором с вероятностью β находится

Рисунок 4.12 – Точность хронометражных наблюдений

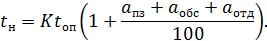

При хронометражных и других наблюдениях обычно определяется (по наблюдениям, расчетам) оперативное время t2, а остальные элементы нормы (апз, aобс, аотд) назначаются (в зависимости от особенностей операции, тяжести и условий труда) в процентах от оперативного (аi):

| (4.12) |

Например, для слесаря-ремонтника по отношению к оперативному времени доля других элементов нормы (аi) составляет

— обслуживание рабочего места aобс=2,5 %;

— перерыв на отдых и естественные нужды аотд=6 %.

При хронометражных наблюдениях за фактической продолжительностью выполнения операции рекомендуется следующая последовательность.

1 Выбор объекта наблюдения (рабочее место, оборудование, технология). При этом рабочее место должно быть аттестовано, а наблюдения целесообразно провести:

— для средних условий данного предприятия → среднестатистическая норма;

— для прогрессивных методов и технологий → прогрессивная норма.

2 Определение объема наблюдений для получения среднего значения времени выполнения работ

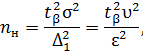

Для известного закона распределения, например нормального (Δ1=Δ2), объем наблюдений

| (4.13) |

σ — среднеквадратическое отклонение;

ε=Δ1/t —относительная точность наблюдений.

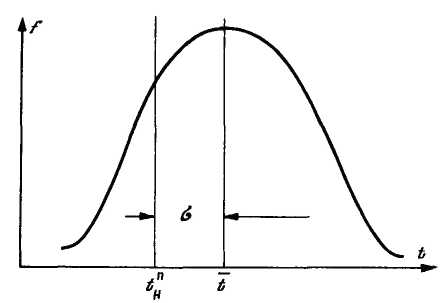

Рисунок 4.13 – Определение прогрессивной нормы

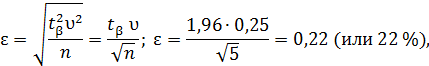

Объем необходимых наблюдений: nн=(1,96 2 ∙0,25 2 )/0,07 2 =49 наблюдений. Если при таком объеме наблюдений t=100 чел.-мин, то абсолютная точность Δ=ε

Если для той же операции проведено только nн=5 наблюдений, то из формулы (4.13) имеем

т.е. с вероятностью β=0,95 можно утверждать, что

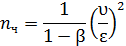

Для неизвестного закона распределения (но известной вариации υ) объем наблюдений определяется по формуле Чебышева:

| (4.14) |

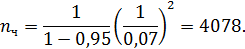

Для неизвестного закона распределения и при отсутствии данных по вариации можно принять υ=1, тогда

Таким образом, в зависимости от полноты информации о законе распределения трудоемкости объемы наблюдений и, соответственно, их стоимость могут меняться на несколько порядков: в примере от 50 до 4078.

Это еще раз подчеркивает важность для ИТС получения достоверной информации.

3 Проведение наблюдений за фактической продолжительностью выполнения операции ti и определение по формуле среднего значения трудоемкости

Среднестатистическая норма tн=

При использовании для нормирования трудоемкости метода микроэлементных нормативов (МЭН):

— операции ТО или ремонта раскладывают на простейшие движения и действия (элементы) оператора типа: взять предмет, находящийся на расстоянии 1 м, массой 5 кг, и перенести его на расстояние 3 м и т.д.;

— эти простейшие движения (их 100—150) нормируют в относительных или абсолютных единицах – микроэлементных нормативах, содержащихся в справочниках (ti МЭ );

— все микроэлементные нормативы, составляющие данную операцию, суммируются, и определяется микроэлементная норма операции

| (4.15) |

где ti M Э — относительная норма трудоемкости операции, выражающаяся в микроэлементных нормативах;

i — число элементов в операции (переходов);

— определяют фактическую норму времени, чел.-ч (чел.-мин);

| (4.16) |

где kп— коэффициент перехода от микроэлементной нормы к натуральной.

Преимущества метода МЭН — возможность нормирования без проведения объемных и дорогостоящих хронометражных наблюдений и компьютеризация процесса нормирования. Основная сложность — необходимость определения коэффициента перехода kп(формула (4.16)), который существенно зависит от вида и условий выполнения работ.

Метод МЭН позволяет также сравнивать по сумме микроэлементных нормативов различные варианты организации и технологии выполнения сложных работ (последовательность, участие нескольких исполнителей, применяемое оборудование) без проведения непосредственных наблюдений и реализации самих вариантов.

Источник