Капитальный ремонт подвижного состава автомобильного транспорта

Главная > Реферат >Транспорт

1. Капитальный ремонт подвижного состава автомобильного транспорта

2. Восстановление деталей с применением синтетических материалов

3. Технологический процесс восстановления деталей

4. Проектирование основных участков авторемонтных предприятий. Порядок определения числа рабочих мест, рабочих постов

1. Капитальный ремонт подвижного состава автомобильного

Капитальный ремонт (KP) автомобилей, агрегатов и узлов предназначен для обеспечения назначенного ресурса автомобиля и его составных частей путем восстановления их исправности и близкого к полному (не менее 80% доремонтного) восстановлению ресурса и обеспечения других нормируемых свойств. При KP заменяют или восстанавливают любые узлы и детали, включая базовые. Автомобили и агрегаты подвергают, как правило, не более чем одному капитальному ремонту. Базовой частью легкового автомобиля и автобуса является кузов, грузового автомобиля – рама. К базовым деталям агрегатов относятся: в двигателе – блок цилиндров; в коробке передач, заднем мосту, рулевом механизме – картер; в переднем мосту – балка переднего моста или поперечина независимой подвески; в кузове или кабине – корпус; в раме – продольные балки.

Централизованный KP полнокомплектных грузовых автомобилей недостаточно эффективен в связи с тем, что из-за малых производственных программ и универсального характера производства увеличиваются транспортные затраты на доставку ремонтного фонда и отремонтированной продукции, автомобили на длительное время отвлекаются из сферы эксплуатации. В связи с этим KP полнокомплектных автомобилей должен осуществляться главным образом для тех из них, которые работают в особо тяжелых дорожных условиях при интенсивной эксплуатации. В этом случае KP и СР автомобилей должен быть максимально приближен к АТП и производиться с использованием готовых агрегатах, узлов и деталей, поступающих в специализированную мастерскую в порядке кооперации с соответствующих ремонтных заводов.

Если базовая часть не нуждается в ремонте в течение назначенного срока службы автомобиля (агрегата) до списания, то KP производить не следует, а ресурс обеспечивается путем замены комплектов неисправных агрегатов и узлов на исправные за счет оборотного фонда.

По признаку сохранения принадлежности составных частей к ремонтируемому изделию различают необезличенный и обезличенный методы ремонта.

Необезличенный метод – метод ремонта, при котором сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определенному экземпляру, т. е. к тому экземпляру, к которому они принадлежали до ремонта. При этом методе сохраняется взаимная приработанность деталей, их первоначальная взаимосвязь, благодаря чему качество ремонта оказывается, как правило, более высоким, чем при обезличенном методе. Существенные недостатки необезличенного метода ремонта заключаются в том, что при нем значительно усложняется организация ремонтных работ и неизбежно увеличивается длительность нахождения изделия в ремонте.

Обезличенный метод – метод ремонта, при котором не сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определенному экземпляру. Снятые с автомобилей агрегаты и узлы при этом методе заменяются заранее отремонтированными или новыми, взятыми из оборотного фонда, а неисправные агрегаты и узлы подвергаются ремонту и идут на комплектование оборотного фонда. При обезличенном методе ремонта упрощается организация ремонтных работ и значительно сокращается длительность пребывания автомобилей и их составных частей в ремонте. Экономия времени достигается за счет того, что объекты ремонта не ожидают, пока будут отремонтированы снятые с них агрегаты и узлы.

2. Восстановление деталей с применением синтетических

капитальный ремонт автомобиль деталь

Применение полимерных материалов при ремонте автомобилей по сравнению с другими способами позволяет снизить трудоемкость восстановления на 20. 30%, себестоимость ремонта на 15. 20%, расход материалов – на 40. 50%. Это обусловлено следующими особенностями их использования:

не требуется сложного оборудования и высокой квалификации рабочих;

возможностью восстановления деталей без разборки агрегатов;

отсутствие нагрева детали;

не вызывает снижения усталостной прочности восстановленных деталей;

во многих случаях позволяет не только заменить сварку или наплавку, но и восстанавливать детали, которые другими известными способами восстановить невозможно или опасно с точки зрения безопасности труда;

позволяв миновать сложные технологические процессы нанесения матери ала и его обработку.

Полимеры – это высокомолекулярные органические соединения искусственного или естественного происхождения. Пластмассы – композиционные материалы, изготовленные на основе полимеров, способные при заданных температуре и давлении принимать определенную форму, которая сохраняется в условие эксплуатации. Кроме полимера, являющегося связующим веществом, в состав пластмассы входят наполнители, пластификатору, отвердители, ускорители, красители и другие добавки. Содержание наполнителей (металлический порошок, цемент, графит, ткань и др.) может достигать 70%.

Полимеры делят на две группы:

термопластичные (термопласты) – полиэтилен, полиамиды и другие материалы – при нагревании способны размягчаться и подвергаться многократной переработке;

термореактивные (реактопласты) – эпоксидные композиции, текстолит и другие материалы – при нагревании вначале размягчаются, а затем в результате химических реакций затвердевают и необратимо переходят в неплавкое и нерастворимое состояние.

Пластмассы применяют для восстановления размеров деталей, заделки трещин и пробоин, герметизации и стабилизации неподвижных соединений, изготовления некоторых деталей и пр.

Пластмассы наносят намазыванием, газопламенным напылением, вихревым, вибрационным способами, литьем под давлением, прессованием и др.

Для обеспечения надежной адгезии полимера с деталью ее поверхность должна быть тщательно подготовлена, для чего производятся очистка от грязи, механическая обработка или зачистка поверхности шлифовальной шкуркой, тщательное обезжиривание (в щелочных растворах, ацетоном, бензином и др.) с последующей сушкой. Для увеличения сцепляемости полимера с поверхностью детали у последней сверлят отверстия, нарезают канавки, резьбу, проводят струйную обработку и т.д.

В ремонтном производстве используют составы на основе эпоксидных смол, чаще всего смолу ЭД-16. Она отвердевает под действием отвердителей: полиэтиленполиамина (ПЭПА), ароматических аминов (АФ-2), низкомолекулярных полиаминов (Л-18, Л-19 и Л-20). Для повышения эластичности и ударной прочности в состав вводят пластификатор, в основном дибутилфталат. Введение в состав композиции наполнителей (железный и алюминиевый порошки, асбест и др.) позволяет улучшить физико-механические свойства и снизить стоимость.

Технология приготовления эпоксидной композиции включает следующие операции:

эпоксидную смолу разогревают в термошкафу или емкости с горячей водой до жидкого состояния (60. 80°С);

проводят отбор необходимого количества жидкой эпоксидной смолы;

убавляют небольшими порциями пластификатор (дибутилфталат);

перемешивают смеси в течение 5. 8 мин; вводят в состав необходимые наполнители; перемешивают смеси в течение 8. 10 мин.

Полученная композиция (состав) сохраняется длительное время. Непосредственно перед ее применением добавляют отвердитель и тщательно перемешивают в течение 5. 7 мин. Время использования полученного состава находится в пределах 20. 30 мин.

Для герметизации и восстановления посадок неподвижных соединений находят широкое распространение эластомеры и герметики, в том числе анаэробные. Эластомеры представляют собой вальцованные листы типа твердой резины, толщиной 2. 5 мм. Раствор эластомера приготавливают растворением в ацетоне. Одну весовую часть, например ГЭН-150 (В) или 6Ф, растворяют соответственно в 6,2 или 5 частях ацетона (ГОСТ 2768–79). Необходимое количество эластомера режут на кусочки 10×10 мм и помещают в стеклянную емкость, заливают расчетным количеством ацетона и оставляют на 10. 12 ч для разбухания и растворения. Емкость должна быть плотно закрыта резиновой или притертой стеклянной пробкой. Работу производят на столе, оборудованным вытяжным шкафом.

Анаэробные полимерные составы – это смеси жидкостей различной вязкости, способные длительное время оставаться в исходном состоянии без изменения свойств и быстро отвердевать с образованием прочного полимерного слоя в узких зазорах между поверхностями при температурах 15. 35°С при условии прекращения Контакта с кислородом воздуха. Скорость отверждения и время Достижения максимальной прочности соединений зависит от температуры окружающей среды.

При работе с полимерными материалами необходимо соблюдать правила, изложенные в «Санитарных правилах по работе с эпоксидными смолами».

Токсичность полимерных материалов обусловлена как токсичностью самих материалов, так и токсичностью растворителей и отвердителей. Летучие вещества эпихлоргидрин и толуол, выделяемые при нагревании эпоксидных смол, действуют на нервную систему и печень. Эпоксидные смолы вызывают заболевания кожи (дерматит, экземы) как при непосредственном контакте со смолой и отвердителем, так и при воздействии продуктов испарения.

Допустимые концентрации опасных газов и паров в воздухе рабочей зоны (в мг/м 3 ): ацетон – 200; бензин-растворитель – 300; гексемитилендиамин – 1; дихлорэтан – 10; толуол – 50; керосин – 300; эпихлоргидрин – 1; этилендиамин – 2.

Отвердитель полиэтиленполиамин при попадании в глаза вызывает продолжительный конъюнктивит, попадание в органы дыхания вызывает нарушение дыхания, угнетение центральной нервной системы.

Цехи и участки, на которых выполняются работы с использованием полимерных композиций, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Все работы с приготовлением и использованием композиции на основе эпоксидных смол должны производиться в вытяжном шкафу.

При попадании на кожу эпоксидных композиций, брызг отвердителя, смолы надо немедленно удалить их тампоном, смоченным этилцеллозольвом и смыть горячей водой с мылом.

Запрещается принимать пищу и курить на рабочем месте. В течение рабочего дня следует периодически мыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Механическая обработка отвержденной эпоксидной композиции выполняется на рабочем месте, оборудованном местным отсосом.

Для защиты кожи применяют силиконовый крем, который тонким слоем наносят на лицо и руки.

Источник

Система ремонта железнодорожного подвижного состава и его организация.

Техническое состояние локомотивов в процессе эксплуатации изменяется. Оно ухудшается вследствии изнашивания деталей и механизмов, нарушения регулировок, ослабления креплений, поломок и других неисправностей. В электрических машинах изменяются (ухудшаются) физические и механические свойства электроизоляции. Понижается надежность локомотива.

Ресурс надежности, заложенный в конструкции локомотива при проектировании и постройке, постепенно расходуется, и при его значении ниже определенного уровня может произойти порча (отказ) локомотива, что может стать причиной аварии, чаще— нарушения графика движения поездов, перерасхода топлива или электроэнергии, остановки на железнодорожном участке и т. п. Такие явления могут возникнуть и внезапно.

Для предупреждения этих недопустимых явлений создана и функционирует система технического обслуживания (ТО) и ремонтов (ТР). Система ТО и ТР включает комплекс работ для поддержания, и восстановления исправности или только работоспособности локомотива и моторвагонного подвижного состава МВПС.

Техническое обслуживание отличается от ремонтов объемом и содержанием работ. Большинство работ на ТО выполняют без снятия оборудования и применения станочной обработки. Основные восстановительные работы при ТО: регулировки, слесарная обработка на месте, замена негодных или быстро изнашивающихся деталей при достижении ими предельных допусков на новые, подтяжка, крепление, добавление или смена смазочных материалов в узлах трения.

Установлено четыре вида технического обслуживания: ТО-1, проводимое в эксплуатации ТПС силами локомотивных бригад, ТО-2, ТО-3 и ТО-4 – выполняемые в локомотивных депо ремонтными бригадами слесарей.

Проведение ТО должно обеспечивать высокий коэффициент технической готовности локомотивов и моторвагонного подвижного состава, их бесперебойную и безаварийную работу в соответствии с графиком движения поездов, длительную работоспособность. Особому контролю подвергаются ходовые части, тормозное оборудование, устройства локомотивной сигнализации, скоростемеры, приборы контроля бдительности и радиосвязи, т.е. все узлы и агрегаты, исправное состояние которых обеспечивает безопасность движения поездов.

Ремонтами называют комплекс операций, выполняемых с целью восстановления исправности или работоспособности ТПС и восстановления его ресурса (ресурса его элементов), регламентного внешнего вида, соответствующего требованиям ПТЭ, а также устранения отказов и неисправности, возникающих при работе ТПС на линии или выявляемых в процессе технического обслуживания

К ремонтам ТПС относятся текущие ТР-1, ТР-2 и ТР-3, выполняемые в локомотивных депо, и капитальные КР-1 и КР-2, проводимые на локомотиворемонтных заводах.

Объемы обязательных работ, выполняемых при всех видах технического обслуживания и ремонта ТПС каждого вида и типа (серии), регламентируются Правилами текущего и капитального ремонта электроподвижного состава, тепловозов, дизель-поездов, Инструкцией по техническому обслуживанию электропоездов в эксплуатации.

Время, затрачиваемое на ТО и ТР, исключается из полезного времени эксплуатационной работы локомотива (перевозочной работы) и является непроизводительным, поэтому эффективность организации системы ТО и ТР можно оценивать коэффициентом готовности локомотива

где

р – число видов обслуживания между плановыми ремонтами.

Рис1. Структура системы технических обслуживании и текущих ремонтов

На схеме (рис.1) представлена структура системы ТО и ТР. Она состоит из двух подсистем: поддержания эксплуатационной надежности на допустимом уровне, обеспечивающем отсут.ствие отказов в эксплуатации, и подсистемы восстановления конструктивной надежности.

Для поддержания надежности ТПС на необходимом уровне стандарт рекомендует следующую регламентацию выполнения видов ТО и ТР:

1) регламентированные ТО и ТР, выполняемые в объеме и в межремонтный период, установленными нормативно-технической документацией независимо от технического состояния ТПС (планово-предупредительный ремонт);

2) техническое обслуживание с периодическим контролем, при котором объем операций по поддержанию исправности и работоспособности определяется техническим состоянием ТПС в момент начала ТО;

3) техническое обслуживание с непрерывным контролем. При таком порядке операции, необходимые для поддержания исправности и работоспособности ТПС, выполняют по мере надобности на основе непрерывного наблюдения за техническим состоянием ТПС в эксплуатации;

4) ремонт по техническому состоянию. В этом случае объем и момент начала ремонта определяют по фактическому техническому состоянию единицы ТПС, а техническое состояние контролируется в объеме и в сроки, установленные нормативно-технической документацией. По существу – это ремонт по потребности.

Утвержденный объем работ каждого обслуживания и ремонта называют его характеристикой. Промежуток времени или пробег между двумя смежными ТО или ТР, имеющими одну и ту же характеристику, называют межремонтным периодом.

Ремонт по потребности назначается независимо от пробега локомотива и определяется фактом отказа в эксплуатации и обнаружением на ТО неисправности или предельно допустимого износа.

Планово — предупредительный ремонтназначается после выполнения определенного пробега (или времени работы) локомотива.

Основой установления системы планово-предупредительных ремонтов являются наблюдения за изменениями состояния локомотивов, приводящими к отказам при нормальных условиях эксплуатации.

На железнодорожном транспорте Украины для единиц ТПС принята планово — предупредительная система технического обслуживания и ремонтов, т.е. регламентированное выполнение ТО и ТР. Для этой системы характерны:

· постановка локомотивов в ремонт после нормированного пробега или времени работы, устанавливаемых приказом МПС;

· фиксированный объем ремонтных работ;

· профилактическое проведение ремонтных работ, т. е. не после свершения отказов оборудования, а заранее с целью их предупреждения;

· чередование ремонтов разной сложности и их повторяемость после определенного межремонтного пробега.

Система планово-предупредительных ремонтов обеспечивает более высокую безопасность движения, меньшее число случайных отказов, чем при ремонтах по техническому состоянию (по потребности), обеспечивает больший коэффициент технической готовности ТПС, разновременность загрузки ремонтного оборудования и бригад. Но для высокой эффективности планово-предупредительной системы ремонтов необходимо правильное назначение межремонтных пробегов на основе данных о процессах износа и прогнозирования его развития. Основой для определения межремонтных пробегов являются статистические данные о неисправностях и отказах оборудования единиц ТПС в эксплуатации. Определяют базовые—наиболее ответственные детали, узлы и агрегаты, от состояния которых зависит безопасность движения, безотказность работы ТПС. Отдельные базовые детали, узлы и агрегаты группируют по наработкам на отказ, трудоемкости восстановительных, ремонтных работ. Это дает возможность выбрать оптимальный ремонтный цикл (чередование ремонтов и межремонтные периоды). За критерий оптимальности принимают минимум затрат на ТО и ТР, максимальное использование локомотивов в эксплуатационной работе и др.

Влияние профилактического обслуживания (ТО) на срок службы деталей и узлов локомотивов можно проследить на схеме рис.2. Если Хд– предельный допуск на износ, то при отсут.ствии ТО срок службы узла будет определяться графиком 0 – 1 – 2 – 3 и составит lро. Участок 0 – 1 характеризует приработочный износ, 1 – 2 – нормальный эксплуатационный, а 2 – 3 – аварийный износ.

При проведении ТО’ после пробега lр’аварийный износ предупреждается, интенсивность изнашивания уменьшается и характеризуется графиком 2 –4 – 5 – 6 с указанными ранее составляющими элементами. Проведение ТО» после второго пробега lр»вновь предупреждает аварийный износ (линия 5 – 6), и интенсивность изнашивания за пробегlр»следует графику 5 – 7 – 8. После этого пробега lр'»износ достигает предельной величины Хд, и теперь требуется проведение не ТО, а ТР. В результате выполнения двух ТО срок службы узла увеличивается с lpо до lр

Характерно, что каждая разборка сопряжений узлов и агрегатов на ТО для их освидетельствования, ревизии, регулировки и т. п. нарушает их естественную приработку, и в результате после сборки интенсивность изнашивания за приработочный период (2-4; 5-7 — рис.2) возрастает, что сокращает общий срок службы узла и агрегата. Поэтому всякая разборка узлов и агрегатов локомотивов, не обусловленная прямой необходимостью, увеличивает их износ и, следовательно, вредна.

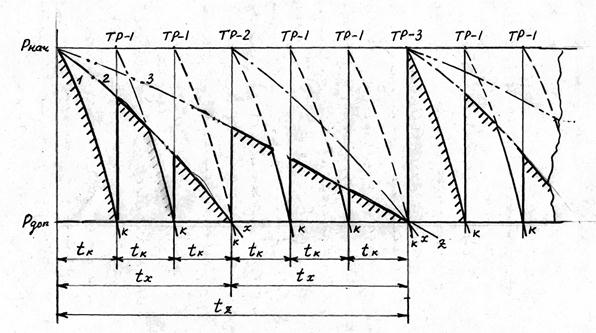

На рис. 3 представлена схема формирования ремонтного цикла (ТР-1, ТР-2 и ТР-3). На рисунке tk, tх, tz — наработки на отказ соответственно групп элементов к, х, z с равными наработками на отказ; 1, 2, 3— кривые уменьшения надежности групп элементов; Ршч, Рдоп– уровни надежности соответственно начальный и предельно допустимый.

В процессе эксплуатации с увеличением наработки снижается надежность группы элементов к (кривая 1) до предельно допустимой Рдоп, после чего надежность этих элементов восстанавливается ремонтом ТР-1. Однако надежность локомотива в целом достигает лишь уровня, ограниченного кривой надежности другой группы элементов -х. При дальнейшей эксплуатации через наработку 1к надежность локомотивов по техническому состоянию группы элементов к вновь упадет до Рдоп, и вновь производится их восстановление ремонтом ТР-1. Так продолжается до тех пор, пока надежность второй группы элементов х не упадет до уровня Рдоп. Теперь для восстановления элементов группы k и х требуется назначить ремонт ТР-2. Далее надежность локомотива определяется кривой снижения надежности группы элементов z, и при снижении надежности этой группы элементов до уровня Рдоп назначается ремонт ТР-3, на котором будут восстанавливаться элементы всех трех групп (к, х, z).

Фактически после каждого ремонта функция надежности восстановленной группы элементов (и каждого элемента) будет несколько ниже, чем новых элементов, и представленная на рис.3. схема отражает лишь принципиальную картину формирования ремонтного цикла (чередование и периодичность ремонтов).

На ряде зарубежных дорог применяется система непрерывного контроля технического состояния агрегатов и узлов. В этом случае отсут.ствуют нормированные сроки ремонта и жесткие межремонтные интервалы. Например, на некоторых железных дорогах США тяговый подвижной состав оснащается оборудованием, позволяющим непрерывно регистрировать около 140 параметров, таких, как температура, напряжение и ток, давление и пр., характеризующих техническое состояние различных элементов локомотива. Полученные данные обрабатывают в вычислительном центре, где и устанавливается необходимость изъятия данного локомотива из эксплуатации для выполнения того или иного ремонта или обслуживания.

1. Ремонт вагонов

Организация ремонта вагонов, их узлов и деталей на механизированных поточно-конвейерных линиях является одним из главных направлений ускорения научно-технического прогресса в вагоноремонтном производстве и повышения качества ремонтных работ.

В последние годы вагонное хозяйство непрерывно развивается. Особое внимание уделяется оптимизации межремонтных периодов и сроков службы вагонов, внедрению новых и совершенствованию существующих форм организации производства. В вагоноремонтных подразделениях совершенствуется система планирования и материального стимулирования с широким внедрением научной организации труда, специализации и прогрессивной технологии ремонта на основе широкого использования передовых достижений науки и практики.

Большое внимание уделяется развитию технической базы для текущего ремонта вагонов. Создаются крупные механизированные пункты подготовки вагонов к перевозкам, совершенствуется работа пунктов технического обслуживания, расположенных на сортировочных и участковых станциях. Широко внедряются средства механизации трудоемких процессов.

От четкой, слаженной работы подразделений вагонного хозяйства во многом зависят бесперебойность и безопасность движения поездов, своевременное обеспечение перевозок технически исправным подвижным составом, эффективность использования транспортных средств.

Таким образом, вагонное хозяйство железных дорог, развивая современную техническую базу для обслуживания и ремонта вагонов, приобретает прочную индустриальную основу для обеспечения высокого уровня работоспособности вагонного парка в современных и перспективных условиях его эксплуатации.

На современном этапе развития экономики России возрастает роль экономической подготовки кадров, которая рассматривается как обязательная составная часть квалификации специалистов. Каждый техник должен знать экономику своего предприятия, участка, уметь использовать свои знания в практической работе.

В условиях структурной реформы, проводимой на железнодорожном транспорте, происходят изменения в организации работы всех его отраслей, осуществляется реформа заработной платы, экономического и финансового взаимодействия структурных подразделений с вышестоящими органами.

Все вагоноремонтные депо зарегистрированные, имеют клейма и лицензии на производство деповского или капитального ремонта.

Если депо имеет право ремонтировать любой вид подвижного состава, это дает ему больше шансов на рынке, для собственников вагонов оно более привлекательно. Это понимают на каждом предприятии и стремятся расширить спектр своих услуг.

Периодичность, сроки ремонта и контроля технического состояния вагонов

В процессе эксплуатации вагонного парка происходят естественный износ и старение элементов, а также повреждение вагонов в результате соударения при роспуске с горок, взаимодействия с погрузочно-разгрузочной техникой, перевозимым грузом и рядом других причин.

Для восстановления работоспособности вагонов, обеспечения их безаварийной работы и качественных перевозок грузов и пассажиров производится техническое обслуживание и ремонт вагонов.

Под системой технического обслуживания и ремонта вагонов понимают проводимые с определенной периодичностью виды работ по поддержанию и восстановлению работоспособности оборудования. Основными видами работ являются: техническое обслуживание, текущий деповской и капитальный ремонты. Техническое обслуживание включает в себя комплекс работ для поддержания вагонов в исправности или только работоспособности при подготовке и использовании их по назначению.

Текущий ремонт вагонов необходим для обеспечения или восстановления их работоспособности и состоит в замене или восстановлении отдельных элементов. Капитальный ремонт — для восстановления их работоспособности путем замены или восстановления ресурса до следующего капитального ремонта основных узлов и элементов. Деповской ремонт — для поддержания вагонов в исправном состоянии между капитальными ремонтами.

Для вагонов техническое обслуживание и ремонт выполняются в сроки и по нормативам, установленным системой технического обслуживания и ремонта для вагонов парка МПС РФ и другого транспорта.

Нормативной документацией для системы технического обслуживания и ремонта вагонов является приказ № 9Ц от 4 апреля 1997 г. для пассажирских и приказ № 7/ЦЗ от 18 декабря 1995 г. для грузовых вагонов, для рефрижераторного подвижного состава приказ № 30-Ц с учетом указания МПС № 29у от 16 января 1989 г. и указания «О системе ремонта 5-вагонных рефрижераторных секций постройки АОБМЗ».

· Техническое обслуживание (ТО) — контроль технического состояния вагонов, находящихся в сформированных составах и транзитных поездах, а также порожних вагонов при подготовке их к перевозкам без отцепки от состава или группы вагонов; выявление неисправностей; выполнение необходимого ремонта:

· текущий ремонт (ТР-1) вагонов при подготовке к перевозкам с отцепкой от состава или группы вагонов с подачей на специализированные пути;

· текущий ремонт (TO-2) с отцепкой от транзитных, прибывших в разборку, а также сформированных составов.

· Деповской ремонт (ДР) — для восстановления работоспособности вагонов с заменой или ремонтом отдельных составных частей, а также модернизации отдельных узлов.

· Капитальный ремонт (КР) — для восстановления ресурса вагонов путем замены или ремонта изношенных и поврежденных узлов деталей, а также их модернизации.

Источник