Технический осмотр.

В поездах своего формирования выполняется:

· контрольно – технический осмотр вагонов с пролазкой.

· проверка действия механизмов автосцепок на саморасцеп, при этом состав или группа вагонов должны быть сжаты для выявления неисправностей автосцепки в сцепленном состоянии;

· устранение всех неисправностей, выявленных в ходе осмотра;

· осмотр и ремонт механической и пневматической частей автотормозов;

· соединение тормозных рукавов между прицепленными группами вагонов и основным составом;

· навешивание сигнального диска, обозначающего хвост поезда. Запрещается отправление поездов без указанных сигнальных дисков.

После окончания осмотра состава осмотрщики вагонов приступают к устранению выявленных неисправностей.

При наличии в составе или у одной ремонтно – смотровой бригады большого объема ремонта старший осмотрщик вагонов привлекает осмотрщиков – ремонтников второй группы.

После устранения неисправностей меловая разметка с вагонов должна быть стерта. Осмотрщики вагонов отмечают в блокноте номера вагонов, в которых устранена неисправность и после окончания ТО поезда записывают в «Журнале учета работы с поездами» номер вагона, неисправность, фамилию, кто устранил неисправность и расписываются рядом с записью.

При необходимости выполнения ремонта с растаскиванием состава, старший осмотрщик вагонов по телефону или громкоговорящей парковой связи сообщает дежурному по станции или маневровому диспетчеру о необходимости выполнения маневровых работ, номера вагонов, их местонахождение (голова, середина состава, хвост поезда). Ремонт с растаскиванием состава производится после окончания ТО поезда.

Перед проведением работ по растаскиванию состава все работы по осмотру и ремонту вагонов должны быть закончены, а осмотрщики должны выйти из-под вагонов.

Старший осмотрщик, убедившись, что ремонт закончен и осмотрщики вышли из-под вагонов, по громкоговорящей связи дает команду оператору ПОТ снять ограждение.

Растаскивание вагонов производится на расстояние не менее 10 м, вагоны закрепляются и ограждаются установленным в ТРА станции порядком. По окончании ремонта и снятия ограждения, вагоны соединяют, осмотрщики соединяют тормозные рукава, проверяют автосцепки на саморасцеп.

При наличии в поезде вагонов требующих отцепочного ремонта, осмотрщики вагонов докладывают оператору ПОТ, старшему осмотрщику вагонов о необходимости отцепки вагона, сообщают номер вагона, место нахождения (голова, хвост, середина состава), неисправность по которой отцепляют вагон с последующей выдачей уведомления ВУ – 23М и лично контролируют отцепку вагона.

Уведомление ВУ-23М выписывает (в двух экземплярах) осмотрщик вагонов, выявивший неисправность. Один экземпляр ВУ-23М остается на ПОТ, второй экземпляр старший осмотрщик вагонов передает дежурному по станции или маневровому диспетчеру.

Оператор ПОТ передает данные о необходимости отцепки по громкоговорящей связи дежурному по станции. Номера всех отцепленных в текущий ремонт вагонов оператор записывает в журнал Текущего отцепочного ремонта.

При выполнении ТО поездов своего формирования старший осмотрщик вагонов вместе с оператором ПОТ контролирует соблюдение норм времени, предусмотренных на осмотр и ремонт составов, и опробование автотормозов.

Об окончании технического обслуживания осмотрщики вагонов по рации или парковой громкоговорящей связи докладывают оператору ПОТ.

По окончании ТО поезда оператор ПОТ совместно со старшим осмотрщиком вагонов по натурному листу и записям в журнале сверяют номера последних осмотренных вагонов каждой группы для исключения отправки с ПОТ не осмотренных вагонов.

Оператор ПОТ, получив сообщение от осмотрщиков вагонов об окончании технического обслуживания, оповещать по громкоговорящей связи дежурному по станции, работников ПОТ, КПБ, ВОХР о снятии ограждения состава. Оператор при ДСП или дежурный по парку фиксирует время окончания осмотра в книге формы ВУ – 14.

Одновременно с техническим осмотром состава производится коммерческий осмотр вагонов и устранение обнаруженных неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов и сохранности груза.

Источник

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ВАГОНОВ

Неисправным считаются грузовые и пассажирские вагоны, которые по своему техническому состоянию не могут быть допущены к движению в составе поезда на железнодорожных путях общего пользования и требуют ремонта или исключения из инвентарного парка. Различают технические неисправности вагона и коммерческие неисправности. Коммерческой неисправностью грузового вагона считается такая, при которой невозможно обеспечить перевозку груза без потерь, выполнить его погрузку или выгрузку, осуществить крепление, защиту от атмосферных осадков, от загрязнения и порчи, поддерживать температурный режим, а также неисправности или отсутствие запорных, пломбировочных устройств и др.

Неисправности внутреннего оборудования и систем жизнеобеспечения, систем безопасности пассажирского вагона, не позволяющие обеспечить требуемые уровни комфорта, безопасности и защиты пассажиров в пути следования, также можно отнести к разряду коммерческих.

Технические неисправности – это неисправности кузова и механического оборудования (ходовых частей, автосцепного устройства, автотормозов и т.п.), которые угрожают безопасности движения на железнодорожном транспорте при следовании вагона в составе поезда.

Неисправности вагонов устанавливают специалисты (осмотрщики) грузового или пассажирского вагонного хозяйства, выполняющих техническое обслуживание вагонов, а также службы грузовой и коммерческой работы. Кроме того, непосредственно с вагоном может следовать специальный персонал сопровождения, который контролирует его техническое состояние, работу оборудования и всех бортовых систем (например, проводник, поездной электромеханик, бригада сопровождения рефрижераторной секции и т.п.).

Порядок выполнения технического обслуживания пассажирских вагонов определен «Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации», «Инструкцией по техническому обслуживанию цельнометаллических пассажирских вагонов», «Руководством по техническому обслуживанию электрооборудования», «Руководством по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских вагонов на безлюлечных тележках» и др.

Аналогичные документы регламентируют порядок обслуживания и текущего ремонта грузовых вагонов («Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации», «Инструкция по ремонту и техническому обслуживанию тормозного оборудования» и др.).

Для выявления неисправных вагонов на станциях организованы пункты технического обслуживания вагонов (ПТО), которые являются основным подразделением эксплуатационных вагонных депо – инфраструктурной составляющей железнодорожного транспорта.

При техническом обслуживании проверяют:

— наличие деталей и узлов вагонов, а также их соответствие установленным нормативам;

— сроки проведения ревизий и плановых ремонтов (кузова и механического оборудования) в соответствии с действующей системой технического обслуживания и ремонта грузовых (распоряжение от 08.04.2008 г. №707) и пассажирских вагонов (приказ от 04.04.1997 г. №9Ц с изменениями и дополнениями);

— исправность автосцепного устройства, тормозного оборудования, буферных устройств, переходных площадок, специальных подножек и поручней, тележек, колесных пар, буксовых узлов, рессорного подвешивания, привода генератора, климатической установки (для пунктов формирования и оборота пассажирского поезда), наличие и исправность устройств, предохраняющих от падения на путь деталей вагона и подвагонного оборудования.

— исправность рамы и кузова вагона.

В пунктах приписки пассажирских вагонов и при подготовке грузовых вагонов к перевозкам для обеспечения проследования их без текущего ремонта в пути следования устанавливают нормы повреждений, дифференцированные с учетом продолжительности предстоящего рейса.

Запрещается отправлять со станции и ставить в поезда вагоны без предъявления их к техническому обслуживанию. Предъявляет вагоны к обслуживанию служба движения в соответствии с планом перевозок и графиком движения поездов. Номера предъявленных вагонов указывают в книге — учетной форме по вагонному хозяйству ВУ-14. Старший осмотрщик вагонов ПТО, выполняющего техническое обслуживание, расписывается за предъявление к осмотру и организует работу подчиненной смены осмотрщиков и ремонтной бригады по выявлению неисправностей вагонов и их устранению. По окончанию обслуживания он расписывается в книге ВУ-14 за готовность вагона к движению, а при отправлении ставит третью подпись – за исправность вагона и всех систем состава отправленного поезда (исправность тормозов, автосцепных устройств и др.). Таким образом, техническое обслуживание вагонов начинается с контроля технического состояния, выполнения необходимых работ, включая текущий ремонт, и заканчивается контрольной проверкой поездных систем – опробованием тормозов перед отправлением поезда.

Выявленные неисправности должны быть устранены либо без отцепки вагона от поезда за время его стоянки на станции, либо с отцепкой вагона от поезда и подачей на специализированные ремонтные пути ПТО – на пункт текущего отцепочного ремонта (ПОР) или механизированный пункт текущего отцепочного ремонта (МПОР).

Осмотрщики вагонов несут персональную ответственность (вплоть до уголовной) за безопасность проследования поезда (вагонов в составе поезда) и исправность вагонов на гарантийном участке. При подготовке вагона к перевозке гарантийный участок – это участок от станции пункта подготовки до пункта выгрузки вагона. При обслуживании на промежуточной (сортировочной) станции – до следующего ПТО (сортировочной станции). Для пассажирских вагонов при обслуживании в пункте приписки гарантийный участок – расстояние до пункта оборота вагона (состава) и обратно, для пункта оборота – расстояние до пункта приписки. При обслуживании пассажирского вагона на промежуточной станции в пути следования гарантийный участок – расстояние до следующего ПТО (до следующей пассажирской станции).

При контроле технического состояния в первую очередь необходимо обращать внимание на отказы основных наиболее ответственных несущих элементов механического оборудования вагонов, которые могут привести разрушению конструкций и(или) сходу с рельсов. Прежде всего, это трещины.

Косвенными признаками имеющихся в конструкции трещин, выходящих на поверхность детали является вздутие краски, наличие валика масла или пыли на ее поверхности или инея (при отрицательных температурах наружного воздуха).

В последние годы невысокое качество изготовления литых элементов тележки грузовых вагонов (боковины тележки, надрессорные балки, фрикционные клинья) стали причинами их изломов и сходов грузовых вагонов, в том числе с серьезными последствиями.

Наиболее вероятные места образования трещин и повреждаемые зоны приведены на рисунках 3.15 — 3.17. При осмотре боковины особенно следует обращать внимание на зону буксового проема. Для надрессорных балок – зоны опоры скользуна и средней части надрессорной балки. В новых конструкциях тележек эти зоны усиливают, кроме того, для уменьшения износов в опорных зонах применяют сменные износостойкие элементы.

Аналогичная проблема появления трещин в диске, ступице и ободе колеса грузовых вагонов и последующих изломов, приводящих к сходам с рельсов, существовала в 90-е гг. Для выявления трещин предписано осмотрщикам производить обстукивание обода и диска колеса смотровым молотком, дребезжащий звук свидетельствует о наличии трещины колеса.

Трещины в средней части оси практически не встречаются при осмотре вагонов, объясняется это высоким уровнем качества изготовления. Для их выявления выполняют осмотр вагона с пролазкой (осмотрщики-пролазчики). Однако большую опасность представляют усталостные трещины подступичной части оси и шейки, которые закрыты от осмотра соответственно колесом и буксовым узлом. Их развитие при циклических нагрузках приводит к излому оси и последующему сходу вагона с рельсов.

Нарушение геометрии поверхности катания колеса вследствие износа существенно увеличивает эксплуатационные нагрузки, действующие на вагон во время движения. К контролируемым параметрам относятся прокат колеса по кругу катания, подрез гребня, толщина обода. В настоящее время износ гребня является основной причиной замены колесных пар при текущем ремонте как для грузовых, так и для пассажирских вагонов.

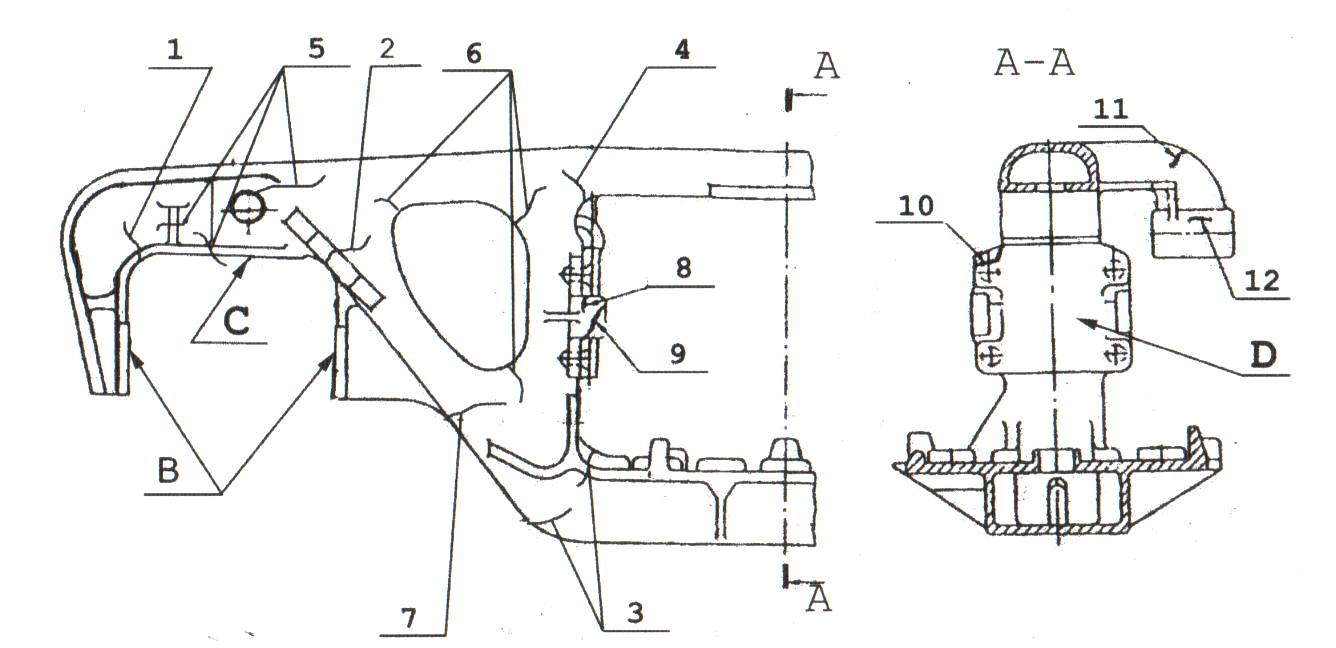

Рисунок 3.15 – Места появления трещин и зоны износов боковины:

Трещины: 1 – в зоне буксового проема по наружному переходному радиусу; 2 – в зоне буксового проема по внутреннему радиусу; 3 – в опорной зоне пружинно-рессорного комплекта; 4 – в зоне перехода верхнего пояса к колонке центрального проема, 5 – в опорной зоне верхнего пояса; 6 – в зоне окна; 7 – в зоне нижнего пояса; 8 – упоров фрикционных планок; 9 – мест крепления фрикционных планок; 11 – кронштейнов подвески башмака; 12 – в зоне крепления подвески башмака.

Отколы: 10 – откол мест крепления фрикционной планки.

Износы поверхностей: В – направляющих буксового проема; С – опорной поверхности буксового проема; D – зоны установки фрикционных планок.

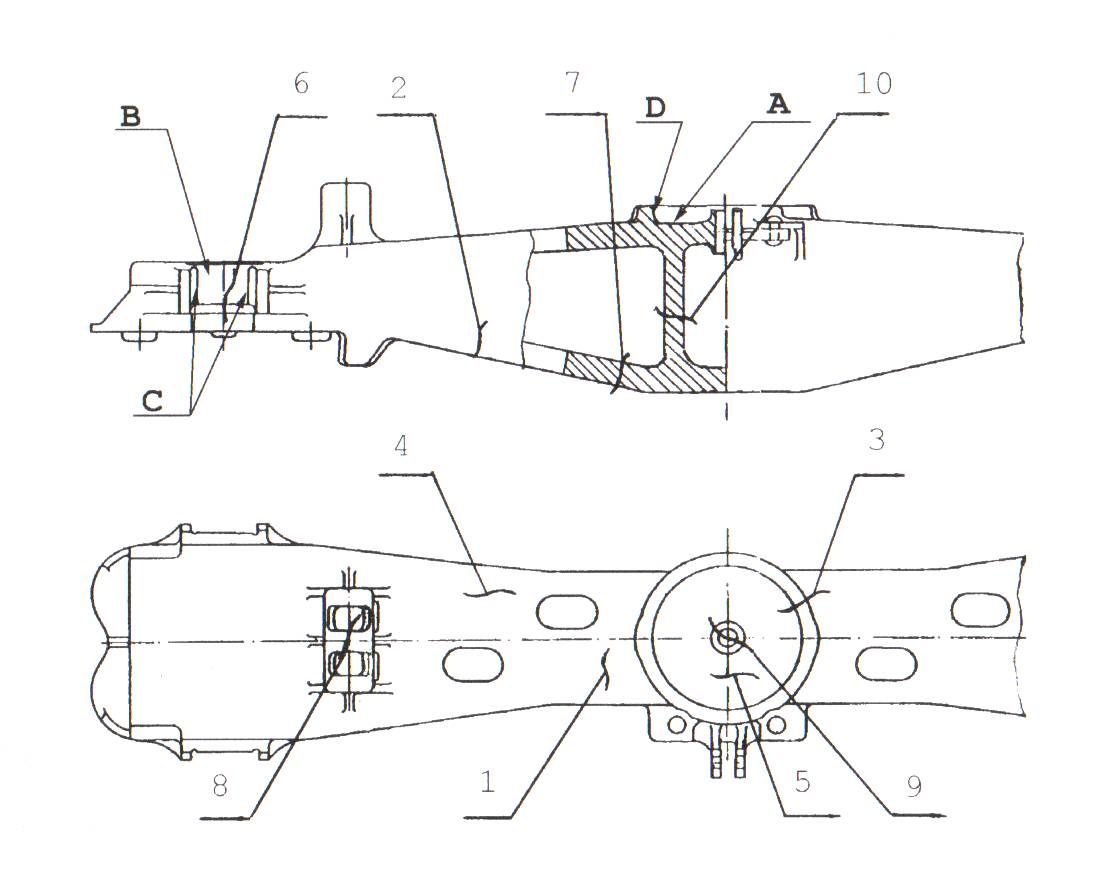

Рисунок 3. 16 – Места появления трещин и зоны износов надрессорной балки:

Трещины: 1 – в горизонтальной плоскости верхнего пояса в зоне подпятникового места; 2 – в вертикальной стенке; 3 – бурта подпятникового места; 4 – верхнего пояса в зоне технологических отверстий; 5 – в зоне опоры пятника; 6 – в зоне опоры на фрикционный клин; 7 – зане нижнего пояса; 8 – в зоне скользунов; 9 – в зоне внутреннего бурта подпятникового мета; 10 – в зоне опорных колонок.

Износы: А – зона опоры пятника; В – зона опоры на фрикционные клинья; С – зона направляющих фрикционных клиньев; D – зона наружного бурта подпятникового места.

Еще одним видом повреждений колесных пар является остроконечный накат гребня – острая кромка на гребне колеса, появляющаяся вследствие износа гребня колеса. Его опасность состоит в том, что при противошерстном движении колесной пары по стрелочному переводу возможно попадание острой кромки в зазор между остряком и рамным рельсом (взрезанное стрелочного перевода), что приводит к сходу вагона с рельсов. Однако перечисленные виды отказов колес контролепригодны и легко определяются осмотрщиками при техническом обслуживании.

Рисунок 3. 17 – Тележка грузового вагона

Ползуны на поверхности катания, выщерблины, навар, неравномерный прокат колеса по кругу катания, как правило, возникают в результате неправильной работы тормозов вагона. Эти неисправности сложно выявить при осмотре стоящего вагона. Однако, ритмичный звук, издаваемый колесной парой при движении вагона, свидетельствует о возможном наличии упомянутых выше отказов. Поэтому для их выявления выполняют осмотр состава с ходу, фиксируют номера вагонов и после остановки поезда осуществляют поиск выявленных с ходу неисправностей и их измерение.

Основным видом отказов, который приводит к нарушению безопасности движения, является нагрев буксового узла. Причинами могут быть износ и разрушение подшипников, их торцевого крепления или избыток смазки. Разрушение подшипников может приводить к заклиниванию колесной пары, разрушению и отвалу шейки оси. Новые буксовые узлы кассетного типа и применение конических подшипников должны уменьшить количество случаев нарушения безопасности движения.

Для автосцепного устройства трещины и изломы корпуса автосцепки, тягового хомута, клина тягового хомута – приводят к разрыву поезда, что также является нарушением безопасности движения и создает аварийную ситуацию. Причинами обрывов этих деталей могут быть как невысокое качество изготовления и ремонта, так и чрезмерные нагрузки при ведении поезда и нарушение правил формирования составов. К разрыву поезда приводят также неисправности механизма сцепления автосцепок (износы, деформация и изломы деталей), а также недопустимая разность высоты осей автосцепок от уровня головок рельсов соединенных вагонов или просадка пути.

Стоит отметить тяжесть последствий при разрушении перечисленных выше деталей из-за развития трещин во время движения поезда. Такому положению дел способствует невысокая контролепригодность этих узлов в условиях станции при техническом обслуживании, отсутствие у осмотрщиков технических средств безразборной диагностики технического состояния деталей, дефицит времени на осмотр и др. неблагоприятные факторы.

Еще одним принципиальным видом отказов, которые приводят к нарушению безопасности движения, являются отказы тормозной системы поезда, одного или группы вагонов.

Поскольку в силу объективных причин качество осмотров невысокое, несколько смягчают ситуацию:

1. Заложенная избыточность надежности конструкции при проектировании и изготовлении.

2. Неисправность вагонов оценивают по предпредельному состоянию (т.е. некоторая живучесть конструкции);

3. Многократное дублирование осмотров (в пределах одной станции осматривают вагоны до 3 раз);

4. Дублирование осмотрщиков автоматизированными стационарными системами диагностики вагонов на ходу поезда, а также бортовыми системами.

Однако эти системы пока не ориентированы на выявление наиболее опасных отказов – трещин несущих элементов конструкции.

Таким образом, основную ответственность за своевременное обнаружение имеющихся на вагоне отказов и за безопасное проследование вагонов на гарантийном участке несут осмотрщики вагонов. Однако в силу ограниченной контролепригодности наиболее опасных отказов при техническом обслуживании вагонов, вероятность полного выявления поврежденных вагонов невелика. Близкое к 100% выявление опасных трещин возможно только в стационарных условиях вагоноремонтных депо с помощью средств неразрушающего контроля деталей. Тем самым, чем качественнее выполнена диагностика при плановых ремонтах крупного объема, тем меньше вероятность отказов технических средств при использовании их по назначению и выше уровень безопасности движения на железнодорожном транспорте. Т.е. техническое обслуживание вагонов на станциях и поездах на ПТО, текущие ремонты, плановые ревизии и ремонты крупного объема являются связанными элементами единой системы – системы управления техническим состоянием вагонов (или системы технического обслуживания и ремонта вагонов).

Дата добавления: 2019-09-13 ; просмотров: 4117 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник