Geolib.net

Справочник по геологии

Освоение скважин

Освоение скважины — это комплекс геолого-технологических мероприятий, направленных на вызов притока из продуктивного пласта и обеспечивающих сохранение максимальной продуктивности коллектора.

Цель освоения — восстановление естественной проницаемости пласта-коллектора, очищение перфорационных отверстий и получения того количества продукции скважины, которое соответствует потенциальным возможностям конкретной скважины.

Способы вызова притока жидкости (освоения) выбираются исходя от текущего значения пластового давления. В скважинах, где пластовое давление значительно превышает гидростатическое давление (фонтанные скважины), вызвать приток технологически проще, чем в скважинах с низким пластовым давлением, в которых нередко приходится применять специальные меры. При этом в скважинах с низкой проницаемостью пласта, необходимо дополнительно проводить работы по увеличению проницаемости.

Различают следующие способы освоения скважин: замена скважинной жидкости на жидкость с меньшей плотностью, свабирование, компрессирование, освоение струйным насосом, тартание, освоение глубинными насосами, освоение при помощи ГНКТ.

Замена жидкости на более легкую

Проводят смену скважинного раствора прямой или обратной промывкой при спущенных НКТ и герметизированном устье. Глинистый раствор заменяют на пластовую воду, пластовую воду на пресную или нефть, а нефть замещают различными пенными системами.

При смене пластовой воды плотностью 1200 кг/м 3 на нефть с плотностью 900кг/м 3 максимальное снижение давления составит всего (1200-900)/1200 * 100% = 25% от давления создаваемого столбом пластовой воды. Если данным методом вызвать приток нефти из пласта не удается, применяют другие способы освоения. Обычно это свабирование или компрессирование.

Свабирование

Одним из самых распространенных способов снижения забойного давления в скважине является свабирование. Сваб представляет собой поршень, оборудованный клапаном, который спускают на кабеле в лифт НКТ. Клапан при спуске поршня вниз открывается, а при ходе вверх закрывается. Уплотнение сваба достигается за счет резиновых манжет, укрепленных на металлическом стержне.

Глубина погружения сваба зависит от технических возможностей геофизической станции, на которой установлен барабан с кабелем, на котором спускается сваб и геофизические приборы. За один подъем сваб выносит столб жидкости, равный глубине его погружения под уровень жидкости. Глубина погружения ограничена прочностью кабеля и обычно не превышает 250м. Соответственно объём выкачиваемой жидкости за один рейс составляет не более 0,75м 3 для НКТ 73мм, и не более 1м 3 для НКТ 89мм. По факту максимальные объёмы выносятся свабом в самом начале проведения работ, когда уровень жидкости в скважине практически возле устья, глубина погружения сваба мала и сам сваб находится в неизношенном состоянии.

Устье при свабировании открыто для выноса жидкости, но возможность герметизации скважины всегда имееется. Обычно роль герметизирующего устройства играет задвижка на фонтанной арматуре. Иные схемы компоновки устьевого оборудования, не предусматривающие налчичие фонтанной арматуры запрещены.

Свабирование выполняется в колоннах НКТ с наружним диаметром 73 и 89мм. Спущенные в скважину НКТ должны быть новыми или подготовленными и прошаблонированными, иметь постоянный внутренний диаметр, быть плотно подогнанными в муфтах.

Свабирование достаточно долгий способ освоения. Поэтому когда есть возможность то применяют компрессирование инертным газом.

Компрессирование

При компрессировании приток в скважину получают вследствие снижения уровня жидкости в трубах за счет ее вытеснения газом. Перед компрессированием в скважину спускают лифт НКТ, в которой установлены на предварительно рассчитанных глубинах пусковые муфты с отверстиями или специальные пусковые клапаны.

Подбивают компрессорный агрегат, в затрубное пространство нагнетают инертный газ и снижают уровень жидкости. Когда уровень жидкости в затрубном пространстве достигает уровня размещения пусковой муфты лифта НКТ, происходит резкое падение в затрубном пространстве, а через трубное пространство на поверхности поступает смесь закачиваемого газа со скважинной жидкостью. Давление в затрубе стабилизируется после полного выброса жидкости из трубок, и закачиваемый газ одновременно выходя через пройденную пусковую муфту начинает снова отдавливать жидкость в затрубе до следующей муфты или воронки НКТ.

Освоение струйными насосами

Использование струйных насосов позволяет:

- Осваивать скважины с низким пластовым давлением;

- Производить снижение забойного давления, создавать плавную, управляемую депрессию на пласт с подачей рабочей жидкости как в трубное, так и в межтрубное пространство;

- Производить спуск в скважину автономных глубинных манометров с целью оценки величины создаваемой во время работы депрессии и характера притока из пласта;

- Производить закачку ПАВ, кислот в пласт под давлением.

Тартание

Тартание — это метод освоения скважины жидкости желонкой, которая спускается на тонком канате с помощью лебедки. Желонка представляет собой трубу длиной 8м, в нижней части которой находится клапан со штоком, открывающимся при упоре на шток. В верхней части желонки находится скоба для установки каната. Обычно диаметр желонки не превышает 0,7 диаметра обсадной колонны. За одно СПО желонка выносит жидкость объемом, не превышающим 0,06м 3 .

Тартание — крайне малопроизводительный, трудоемкий способ с очень ограниченными возможностями применения. Герметизация устья при фонтанных проявлениях не возможна до полного извлечения желонки на поверхность.

Возможность извлечения различного рода осадка с забоя и контроля за положением уровня жидкости в скважине дают этому способу преимущества. Данный метод широко распространен при нормализации забоя скважин после проведения ГРП, когда интервал перфорации частично или полностью пересыпан проппантом.

Освоение глубинными насосами

На истощенных месторождениях с просаженным пластовым давлением, где фонтанные выбросы маловероятны, скважины осваиваются откачкой из них жидкости насосами, спускаемыми на проектную глубину в соответствии с предполагаемыми дебитом и динамическим уровнем. При откачке жидкости насосами забойное давление уменьшается, пока не достигнет величины Рзаб Освоение пенными системами

Метод похож по своей технологии на компрессирование. Данный способ заключается в том, что вместо инертного газа в затруб закачивается смесь газа с жидкостью (обычно вода или нефть). Плотность газожидкостной смеси зависит от соотношения расходов закачиваемых газа и жидкости. Это позволяет регулировать параметры процесса освоения. Плотность газожидкостной смеси больше плотности чистого газа, и это позволяет осваивать более глубокие скважины компрессорами, создающими меньшее давление.

Для освоения к скважине подбивают передвижной компрессор, насосный агрегат, создающий по меньшей мере такое же давление, как и компрессор, емкости для жидкости и смеситель для диспергирования газа в нагнетаемой жидкости. При нагнетании газожидкостная смесь движется сверху вниз при непрерывно изменяющихся давлении и температуре.

При закачке газожидкостной смеси на пузырьки газа действует архимедова сила, под действием которой они всплывают в потоке жидкости. Скорость всплытия зависит от размеров газовых пузырьков, вязкости жидкости и разности плотностей: чем мельче пузырьки, тем меньше скорость их всплытия. Обычно эта скорость относительно жидкости составляет 0,3- 0,5м/с.

При освоении скважины газированной жидкостью к устью присоединяется через смеситель линия от насосного агрегата, ко второму отводу смесителя — выкидная линия компрессора. Сначала запускается насос и устанавливается циркуляция. Скважинная жидкость сбрасывается в земляной амбар или другую емкость. При появлении на устье нагнетаемой чистой жидкости (вода, нефть) запускается компрессор, и сжатый газ подается в смеситель для образования тонкодисперсной газожидкостной смеси. По мере замещения жидкости газожидкостной смесью давление нагнетания увеличивается и достигает максимума, когда смесь подойдет к башмаку НКТ. При попадании газожидкостной смеси в НКТ давление нагнетания снижается.

Газожидкостный эжектор

Технология вызова притока из пласта пенами с использованием эжекторов состоит в приготовлении с помощью последних, насосного и компрессорного оборудования двухфазных пен, закачивании их в скважину для вытеснения воды и создании необходимой величины депрессии на забое за счет меньшей плотности пены и ее самоизлива.

Применение эжектора для приготовления пен позволяет использовать в качестве источников сжатого воздуха компрессоры пневматической системы буровой установки или передвижные компрессоры высокого давления.

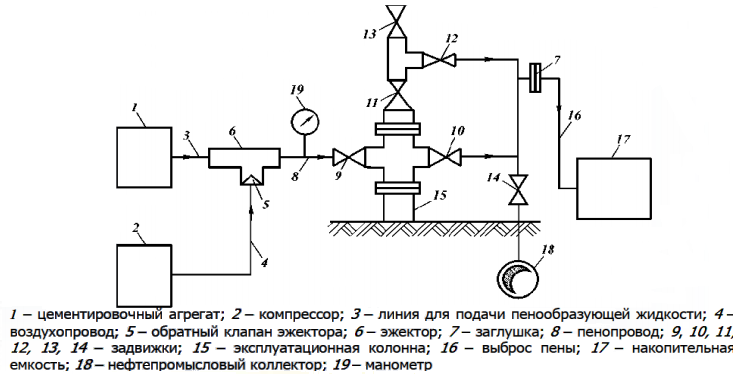

Рис. 1. Схема использования газожидкостного эжектора

Освоение с ГНКТ

Комплекс работ при освоении потенциального объекта с помощью установки гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) включает в себя операции, предшествующие освоению и осуществляемые при вызове притока. К технологическим операциям, прешествующим освоению, относятся:

- Подготовительные работы к перфорации.

- Перфорация.

- Подготовительные работы к вызову притока.

К технологическим операциям по вызову притока относят мероприятия, при реализации которых достигается снижение забойного давления и создание условий для фильтрации пластового флюида из продуктивного пласта в скважину с последующим подъемом флюида на поверхность.

Преимущества использования ГНКТ:

- Сокращение времени и повышение безопасности СПО за счет исключения свинчивания-развинчивания резьбовых соединений;

- Улучшение условий прохождения интервалов набора кривизны и протяженных горизонтальных участков скважин;

- Повышение технико-экономических показателей бурения и освоения скважин;

- Исключение необходимости глушения скважин и, как следствие, сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта;

- Обеспечение герметичности устья скважины, что создает возможность управления ситуациями, связанными с вероятными выбросами и фонтанированием;

- Возможность бурения части ствола и обслуживания скважин с созданием режима депрессии на забое;

- Компактность бурового оборудования с возможностью применения на ограниченных размерах рабочих площадок.

Недостатки ГНКТ:

- Отсутствие возможности проворота колонны гибких труб в скважине;

- Сложность ремонта колонны гибких труб в промысловых условиях;

- Ограничение длины колонны гибких труб диаметром барабана для намотки трубы;

- Сложность изготовления колонны гибких труб;

- Вероятность чрезмерного скручивания колонны гибких труб в скважине и повреждение.

Источник

Методы освоения скважин после подземного и капитального ремонта.

Наиболее важным в комплексе работ по освоению скважины после ее заканчивания бурением является вызов притока жидкости и газа. При освоении скважины после КРС используются те же методы вызова притока.

Движение жидкости или газа из пласта в скважину возможно лишь при условии: рпл> Рзаб+Рдоп, где рпл — пластовое давление; рзаб — забойное давление; рдоп — дополнительное давление, необходимое для преодоления сопротивлений, встречаемых жидкостью или газом при движении к забою скважины; эти сопротивления создаются как естественными причинами, так и искусственными, возникающими в процессе бурения (загрязнение призабойной зоны).

При сильном загрязнении призабойной зоны скважины величину рдоп можно уменьшить различными методами воздействия на пласт (гидравлический разрыв пласта, кислотная обработка, закачка в пласт поверхностно-активных веществ и т. д.).

Если в скважине находится столб жидкости с плотностью р и высотой Н, то приведенное выше неравенство можно записать в следующем виде:

Пластовое давление (рпл) — параметр, который остается неизменным в процессе освоения скважины. Следовательно, для удовлетворения последнего неравенства могут быть изменены Н, р и рдоп.

Методы освоения скважин и вызова притока жидкости и газа из пласта в скважину, применяемые в промысловой практике, основаны на трех способах снижения противодавления на пласт:

уменьшение плотности жидкости, заполняющей скважину;

уровня (столба) жидкости в скважине;

забойного давления после предварительного воздействия на продуктивные пласты.

Выбор метода освоения скважины зависит от глубины скважины и пластового давления; содержимого залежи (нефть, газ, вода); физической характеристики пород пласта, степени их устойчивости; наличия технических средств для освоения.

Освоение скважин, вскрывающих пласты с высоким давлением, обычно не представляет труда, так как в данном случае можно создать большой перепад давления между пластом и скважиной.

В то же время следует иметь в виду, что темп освоения скважин в основном зависит от степени устойчивости пород пласта. При освоении скважин, вскрывших неустойчивые пласты, перепад давления между пластом и скважиной должен быть небольшим. Чрезмерные депрессии при освоении скважин, вскрывших неустойчивые пласты, могут привести к разрушению цементного кольца в интервале перфорации и даже к нарушению обсадной колонны. В данном случае целесообразно применять метод постепенного (плавного) увеличения депрессии.

При освоении скважин, вскрывших сильно цементированные пласты, для вызова притока необходимо использовать методы, обеспечивающие резкие и мгновенные депрессии.

Вызов притока из пласта в скважину осуществляется следующими методами:

снижением плотности жидкости, т. е. последовательной заменой утяжеленного раствора средним и нормальным, а затем водой и нефтью; продавкой компрессором, т. е. вытеснением жидкости из скважины сжатым газом или воздухом; поинтервальным понижением уровня жидкости в скважине; продавкой жидкостно-воздушными подкачками, т. е. поочередной закачкой в насосно-компрессорные трубы в несколько приемов сжатого воздуха и воды до падения давления на буфере до нуля; продавкой с мгновенной разрядкой затрубного пространства с подкачкой нефти в затрубное пространство; продавкой с помощью “воздушной подушки” и муфт с пусковыми отверстиями; поршневанием (свабированием), снижением уровня жидкости в скважине с помощью сваба; оттартыванием желонками;

методом переменных давлений (созданием избыточного давления на забой при помощи цементировочного (насосного) агрегата и последующей быстрой разрядкой давления);

созданием депрессии на пласт с помощью комплектов испытательных инструментов;

аэрацией, т. е. заменой жидкости в стволе скважины на газожидкостную смесь с малой плотностью;

методом двухфазных пен, т. е. замена жидкости в скважине аэрированным водным раствором noверхностно-активных веществ.

Порядок применения перечисленных выше методов следующий. Прежде всего применяется способ замены жидкости, заполняющей ствол скважины после бурения, более легкой. При этом необходимо широко применять поверхностно-активные вещества (ПАВ). Если этот способ окажется неэффективным, то нужно прибегнуть к аэрации, которая после замены жидкости является основным способом для глубоких скважин, так как обеспечивает значительное и плавное снижение уровня.

Рассмотрим основные способы вызова притока пластовых флюидов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА СКВАЖИННОИ ЖИДКОСТИ В СТВОЛЕ ЖИДКОСТЬЮ МЕНЬШЕЙ ПЛОТНОСТИ

Возбуждение фонтана при замене глинистого раствора водой и нефтью возможно в тех скважинах, где пластовое давление превышает давление, создаваемое на забой столбом дегазированной нефти, в противном случае положительные результаты могут быть получены при использовании сжатого газа или воздуха.

Перед вызовом притока путем снижения плотности жидкости, заполняющей скважину, спускают (обычно до фильтра) насосно-компрессорные трубы и собирают фонтанную арматуру на устье скважины.

Замену жидкости следует проводить обратной промывкой, т. е. воду нагнетают в затрубное пространство, а глинистый раствор, заполняющий скважину, вытесняется на поверхность по трубам. Если глинистый раствор, которым заполнена скважина, имеет большую плотность (до 1500 кг/м 3 и больше) и высокое статическое напряжение сдвига, то его заменяют водой не сразу, а постепенно. Сначала в затрубное пространство закачивают глинистый раствор, имеющий плотность на 200-300 кг/м 3 меньше плотности раствора, имевшегося в скважине (при этом делается полный цикл циркуляции). Аналогичные операции проводятся до того момента, когда разность плотностей между раствором, выходящим из насосно-компрессорных труб, и водой будет 200-300 кг/м 3 . С этого момента можно закачивать воду.

Если после промывки водойпласт не проявляет себя, воду в скважине заменяют нефтью.

Во время работы по замене раствора водой, а затем нефтью давление в затрубном пространстве не должно превышать давления опрессовки эксплуатационной колонны.

При отсутствии цементировочного или промывочного агрегата раствор можно заменять водой с помощью бурового насоса при малых втулках и наличии двух всасывающих клапанов на. каждом цилиндре насоса.

Если метод последовательного снижения плотности жидкости в стволе скважины с целью вызова притока является довольно простым и осуществляется обычными промывочными агрегатами или насосами, то понижение уровня жидкости в скважине-ответственная операция, отличающаяся большой трудоемкостью и продолжительностью.

Применяются несколько способов понижения уровня жидкости в скважине, большинство из которых просты и общеизвестны. Остановимся лишь на некоторых из них.

ВЫТЕСНЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИНЫ СЖАТЫМ ГАЗОМ ИЛИ ВОЗДУХОМ

Сущность метода заключается в нагнетании сжатого газа или воздуха в кольцевое пространство (между насосно-компрессорными трубами и обсадной колонной) скважины. Жидкость, заполняющая скважину, вытесняется через насосно-компрессорные трубы на поверхность. Когда уровень в затрубном пространстве будет доведен до башмака труб, газ (воздух) попадет в колонну насосно-компрессорных труб и разгазирует жидкость, плотность смеси понизится, поэтому уровень смеси в трубах будет непрерывно повышаться. Достигнув устья скважины, смесь выбрасывается из насосно-компрессорных труб. Давление в затрубном пространстве, поддерживаемое на максимальном уровне во время подъема смеси до устья, при выбросе резко снижается. При переливе жидкости и выбросе смеси давление на забой падает и скважина переходит на фонтанирование при некотором установившемся рабочем давлении. После этого компрессор отключают.

Для нагнетания газа (воздуха) в скважину применяют передвижные компрессоры, которые подключают к затрубному пространству скважины при помощи насосно-компрессорных или превенторных труб с быстросвинчивающимися соединениями (замками). В большинстве случаев давление, поддерживаемое в затрубном пространстве, оказывается значительным и для пуска скважин бывает недостаточно давления, развиваемого компрессорами. В других случаях прочностная характеристика эксплуатационной колонны не позволяет создавать в затрубном пространстве скважины больших давлений, необходимых для пуска скважины в работу. Поэтому приходится прибегать к каким-либо средствам, позволяющим снижать пусковое давление. Таких методов снижения давления несколько. Отметим некоторые из них.

ПОИНТЕРВАЛЫЮЕ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ

При этом насосно-компрессорные трубы спускают на глубину 750-800 м из такого расчета, чтобы гидростатическое давление столба жидкости и сопротивление движения ее и воздуха не превышали 8 МПа — рабочего давления компрессора УКП-8-80. В кольцевое пространство компрессором нагнетают газ или воздух, который вытесняет жидкость в насосно-компрессорные трубы. Нагнетание газа или воздуха продолжают до полного вытеснения жидкости в интервале спуска насосно-компрессорных труб. Если скважина не начала фонтанировать, а уровень жидкости поднимается медленно, то допускают компрессорные трубы на определенную глубину или до кровли пласта.

В условиях подачи компрессора УКП-8-80 (до 8 м3/мин) время продавки сжатого воздуха при испытаниях скважин увеличивается. Это наиболее ощущается при испытании глубоко залегающих пластов с низкими пластовыми давлениями, когда требуется значительно понизить уровень жидкости в скважине.

Понижение уровня жидкости в скважине для вызова притока нефти и газа путем постепенного погружения подъемных труб под уровень жидкости с периодическим продавливанием воздухом или газом высокого давления имеет следующие недостатки:

1) во время очередного наращивания труб возможны фонтанные проявления;

2) пусковые давления, возникающие перед продавкой, всегда будут вызывать поглощение жидкости в пласт;

3) скважина может начать работать до того, как башмак подъемных труб достигнет фильтрационных отверстий.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРИТОКА С ПОМОЩЬЮ “ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ”

При этом методе снижения уровня жидкости в скважине насосно-компрессорные трубы спускают до верхних отверстий перфорации, компрессор УКП-8-80 и цементировочный агрегат ЦА-320 обвязывают с затрубным пространством через тройник. Первым включается в работу компрессор, который создает давление 8,0 МПа (при открытом трубном пространстве). Затем компрессор отключают и с помощью цементировочного агрегата закачивают в затрубное пространство 10-12 м 3 воды (в зависимости от заданной глубины снижения уровня). После этого открывают затрубное пространство, и сжатым воздухом жидкость выбрасывается из скважины. Таким образом уровень снижается до 1100- 1200 м.

В общем случае глубина снижения уровня зависит от подачи цементировочного (насосного) агрегата в компрессора.

Применение данного метода позволяет в 2 разасократить затраты рабочего времени на этих операциях.

ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУФТ С ПУСКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ИЛИ ПУСКОВЫХ КЛАПАНОВ

Этот метод является однимиз вариантов аэрирования жидкости при возбуждении пласта.

Если в насосно-компрессорных трубахна некотором расстоянии от устья скважины под уровнем жидкости сделать отверстие и продавливать жидкость воздухом (газом), то при понижении уровня в кольцевом пространстве до отверстия воздух (газ) через него проникает в подъемные трубы. В результате столб жидкости в них аэрируется (газируется), что способствует выбросу. После выброса давление над отверстием в трубах понизится и воздух (газ), проходя частично в отверстие, будет продавливать жидкость в кольцевом пространстве при том же давлении компрессора.

Таким образом осуществится глубокое понижение уровня и пуск скважины.

К недостаткам пусковых отверстий также относится невозможность установки изоляционных мостов, так как вследствие пропуска продавочной жидкости через отверстия может произойти прихват насосно-компрессорных труб цементом.

ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СКВАЖИНЕ ПОРШНЕВАНИЕМ (СВАБИРОВАНИЕМ)

Уровень в скважине снижают с помощью специального поршня (сваба) с обратным клапаном, допускающим переток жидкости через поршень только в одном направлении при спуске его в скважину. Диаметр поршня выбирают по диаметру труб с минимальным зазором.

Этот способ освоения скважин используют при спущенных в скважину насосно-компрессорных трубах и установленной на устье фонтанной арматуре.

Поршень, укрепленный на штанге, спускают в насосно-ком-прессорные трубы на стальном канате с помощью лебедки от тракторного подъемника или бурового станка на 100-300 м под уровень жидкости и с максимально возможной скоростью поднимают вверх, удаляя из скважины жидкость, оказывающуюся над поршнем. Эти операции повторяют до снижения уровня жидкостиназаданную глубину или до получения пластового флюида.

Большим недостатком этого метода является необходимость работать при открытом устье, что связано с опасностью выброса.

При поршневании (свабировании) должны выполняться следующие правила:

1) если ожидается, что скважина будет фонтанной, то сваби-рование производят через фонтанную арматуру: 2) над рабочим местом у лебедки делают навес из досок толщиной не менее 70 мм; 3) во избежание искрообразования и истирания деталей фонтанной арматуры на верхней фонтанной задвижке устанавливают составную конусную направляющую воронку из дерева твердой породы или обмедненную: 4) если поршневание проводят при помощи подъемника, то он должен быть установлен с наветренной стороны на расстоянии не менее 25 м от устья скважины;

подъемник обязательно должен быть оборудован искрогасителем;

5) запрещается во время поршневания проводить на скважине другие работы, не связанные с этим процессом; 6) во время поршневания обязательно присутствие ответственных инженерно-технических работников.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ ДАВЛЕНИЙ (МПД)

В некоторых районах этот метод называют гидропоршневанием. Вызов притока данным методом осуществляют, создавая избыточное давление на забой при помощи цементировочного (насосного) агрегата с последующей быстрой разрядкой давления. Для пластов, сложенных карбонатными породами, рекомендуется применять раствор соляной кислоты 12-15 %-ной концентрации, который предварительно необходимо разместить против вскрытого перфорацией горизонта. Эту операцию повторяют периодически с повышением давления до предельно допустимого, выдерживая его в течение 5-10 мин и сбрасывая затем до нуля. В результате создания резких депрессий на пласт, очищается призабойная зона скважины и создаются благоприятные условия для проникновения и реакции соляной кислоты с породой, что в конечном итоге приводит к облегчению притока жидкости и газа из пласта в скважину.

При использовании было замечено, что иногда пласты начинают принимать кислотный раствор только на десятом-пятнадцатом цикле и в конечном итоге из них получают фонтанные притоки пластового флюида. Другие способы воздействия на пласт в скважинах, где неэффективен метод переменных давлений, тоже бывают малоэффективными. Поэтому ограничивать применение МПД из-за того, что он не всегда эффективен, нет оснований.

Метод переменных давлений при освоении глубоких скважин, вскрывших пласты с низкой проницаемостью пород, выраженных уплотненными породами, рекомендуется применять:

1) в новых скважинах, где после перфорации пласта отсутствует связь его со скважиной, или показавших при опробовании небольшие притоки; 2) в скважинах с заиленной призабойной зоной, проницаемость которой ниже средней проницаемости пласта.

Данный метод не рекомендуется применять в скважинах с дефектной колонной (прифильтровой частью), в пробкообразующих скважинах и в скважинах, близко расположенных к ВНК, ГНК или ВГК (во избежание прорыва воды или газа).

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА МЕТОДОМ АЭРАЦИИ

При помощи метода аэрации можно постепенно увеличивать депрессию до любой заданной величины.

Сущность процесса аэрации состоит в постепенном снижении плотности жидкости в затрубном пространстве и насосно-компрес-сорных трубах в результате одновременного нагнетания в скважину известного количества сжатого рабочего агента (воздуха, газа) и воды (нефти).

Продвигаясь вниз по кольцевому пространству (эксплуатационная колонна-насосно-компрессорные трубы), рабочий агент, смешанный с нагнетаемой жидкостью, подвергается дополнительному сжатию весом столба жидкости, но не достигает башмака насосно-компрессорных труб. Дойдя до башмака труб, пузырьки рабочего агента попадают из затрубного пространства в насосно-компрессорные трубы и постепенно расширяются, отдавая обратно полученную ими энергию, вследствие чего жидкость поднимается, одновременно снижается плотность смеси в насосно-компрессорных (подъемных) трубах. С увеличением закачки сжатого рабочего агента депрессия плавно увеличивается, в конечном итоге вся жидкость из скважины выносится на поверхность и скважина в определенный момент может начать фонтанировать.

Перед возбуждением скважины методом аэрации необходимо выполнить следующие работы:

1) спустить насосно-компрессорные трубы и тщательно промыть скважину (если в ней был глинистый раствор) технической водой с ПАВ в полном объеме; 2) башмак труб установить на 5-10 м выше верхних дыр перфорации колонны; 3) устье скважины оборудовать полным комплектом фонтанной арматуры крестового или тройникового типа и привести в рабочее состояние;

4) на верхней рабочей струне фонтанной арматуры установить штуцер с оптимальным размером канала для предупреждения чрезмерной депрессии на пласт или излишнего противодавления в период работы скважины на очистку; 5) рабочую струну с установленным на ней штуцером соединить с манифольдом, по которому скважина будет работать на очистку; задвижки на рабочей струне этой линии оставить закрытыми до окончательного возбуждения скважины; 6) обвязать цементировочный агрегат и компрессор.

Продолжительность процесса аэрации зависит от глубины спуска насосно-компрессорных труб, интенсивности нагнетания смеси и правильного соотношения компонентов смеси на определенных этапах аэрации, а также от квалификации исполнителей.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХФАЗНЫХ ПЕН

На новых малоизученных площадях испытание скважин, как правило, затруднено. В отдельных скважинах, пробуренных на этих площадях и имеющих слабо изученные коллекторы трещиноватого типа, в результате опробования невозможно дать точную промышленную оценку залежей нефти и газа. Проведенные при этом работы свидетельствуют об ухудшении коллекторских и фильтрационных свойств продуктивного пласта при воздействии на него промывочной жидкости во время вскрытия и несоответствии обычных способов вызова притока из пласта изменившимся при бурении и установке цементных мостов физико-химическим условиям в призабойной зоне скважины, характеризующейся низким пластовым давлением.

Для восстановления, а также сохранения естественной проницаемости призабойной зоны и чистоты ствола необходимо удалять

из скважины накопившуюся воду и другие вещества, ухудшающие фильтрационные свойства пласта.

Проводить эти операции целесообразно при помощи физико-химического метода, периодически воздействуя на призабойную зону двухфазной пеной. Применение пен обусловливается низким пластовым давлением, в то время как при воздействии на призабойную зону водой или водным раствором ПАВ эффективность ее очистки незначительна из-за поглощения пластом некоторого объема жидкости. Известно, что двух- и трехфазные пены в сква-жинных условиях могут иметь низкую плотность. Такие пены обычно широко применяют в качестве промывочного агента при разбуривании поглощающих горизонтов, вскрытии продуктивных пластов и т. д. Результаты показывают, что использование пены вполне пригодно для удаления воды, закупоривающих материалов и что пена может быть легко разрушена.

Метод освоения скважин с помощью двухфазных пен является более эффективным вследствие лучшей очистки зафильтровой зоны от шлама и продуктов реакции кислоты с породой. Двухфазные пены (аэрированные жидкости с добавкой ПАВ) позволяют:

1) проводить промывку при регулируемом противодавлении промывочной среды на пласт, что обеспечивает минимальное проникновение инородных жидкостей в призабойную зону без нарушения гидродинамики действующих там сил;

2) проводить качественную очистку ствола при минимальных расходах жидкого компонента смеси, так как аэрированные жидкости с добавками ПАВ обладают хорошими флотационными свойствами и очень большой подъемной силой. Во всяком случае в одной из очищаемых скважин с глубины около 1500 м были вынесены куски породы диаметром до 50 мм.

Пена представляет собой промывочный агент малой плотности и малой вязкости, состоящий из жидкости, воздуха (газа) и пенообразователя. Жидкость для образования двухфазной пены должна обладать свойством, исключающим набухание глинистых частиц в призабойной зоне. Поэтому для указанных целей следует применять пластовую или хлоркальциевую воду, предварительно проверенную на образцах породы пласта.

В качестве пенообразователя применяются следующие ПАВ: Сульфонол Сульфонатриевые соли, ОП-7, ОП-10, УФЭ8, Марвелан КО, дисолван

Свойства пен можно изменять в широких пределах, регулируя состав компонентов. Низкая плотность (33 кг/м 3 ) является вполне типичной. Вязкость можно регулировать таким образом, что при движении пены в насосно-компрессорных трубах со скоростью от 0,5 до 1,5 м/с ее способность поднимать шлам остается достаточно высокой.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРИТОКАИЗ ПЛАСТА С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКТОВ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (КИИ)

В последние годы широко применяются КИИ для испытания объектов в обсадной колонне.

Кроме основного назначения — испытания перспективных объектов в поисковых скважинах, — КИИ используют для вызова притока из пластов низкой продуктивности, повышения проницаемости околоствольной зоны пластов, оценки эффективности интенсифицирующих обработок пластов, испытания на герметичность цементных мостов и колонн, определения места и степени негерметичности колонн и решения других задач, связанных с созданием депрессии в ограниченном интервале ствола скважины, обсаженного колонной.

Метод вызова притока из пласта с помощью КИИ в обсаженных скважинах обладает существенными преимуществамипосравнению с традиционными промысловыми методами испытания скважин.

Пластоиспытатели позволяют создавать мгновенную высокую депрессию, что является благоприятным фактором для очистки призабойной зоны пласта и вызова притока пластового флюида;

повышают эффективность результатов испытания (экономичность, объем и качество информации); обеспечивают испытание объектов в скважинах с негерметичной колонной обсадных труб.

Пакер, испытатель пластов, запорный поворотный клапан и глубинные регистрирующие манометры — основные узлы КИИ (рис. 6.7), обеспечивающие выполнение процесса испытания. Остальные узлы КИИ служат для предупреждения возможных осложнений или для облегчения их ликвидации.

Пакер предназначен для изоляции испытуемого интервала от остальной части ствола скважины. Длину хвостовика (труб ниже пакера) подбирают такой, чтобы при спуске КИИ до забоя пакер находился над объектом испытания. При передаче на пакер осевой сжимающей нагрузки его резиновый элемент деформируется, увеличивается в диаметре и перекрывает ствол скважины. Шток пакера имеет канал, постоянно открытый для прохода пластового флюида. При приложении к пакеру осевой растягивающей нагрузки уплотняющий элемент пакера возвращается в начальное положение.

Испытатель пластов выполняет несколько функций. Он имеет приемный клапан, уравнительный клапан и сменный штуцер. Устанавливают испытатель пластов выше пакера. При спуске и подъеме КИИ испытатель пластов растянут, его приемный клапан закрыт и не допускает поступления промывочной жидкости в трубы. Уравнительный клапан пластоиспытателя открыт и через него обеспечивается переток промывочной жидкости из-под пакера (при спуске) или под пакер (при подъеме КИИ) через фильтр, шток пакера, безопасный переводник и яс. Наличие этого перетока снижает эффект “поршнева-ния” при движении пакера в скважине.

После упора хвостовика в забой скважины и передачи на КИИ осевой сжимающей нагрузки происходит свободное сжатие пакера, пакеровка ствола скважины и замедленное (специальным тормозным устройством) сжатие пластоиспытателя. В результате замедления сначала пакеруется ствол скважины. В процессе замедленного сжатия испытателя пластов закрывается уравнительный клапан, а затем (через несколько минут после передачи сжимающей нагрузки) открывается приемный клапан пластоиспытателя, сообщая полость пустых или частично заполненных жидкостью труб над КИИ с подпа-керным объемом скважины (с объектом испытания). Давление под пакером снижается и начинается приток.

По окончании испытания при натяжке инструмента пластоиспытатель растягивается (без торможения). При этом закрывается его приемный клапан, перекрывая полость труб над КИИ, после чего открыва

ется уравнительный клапан ниже приемного клапана, соединяя затрубное пространство над пакером с подпакерным объемом. Давление над пакером и под ним выравнивается, на пласт передается гидростатическое давление столба промывочной жидкости в скважине.

Источник