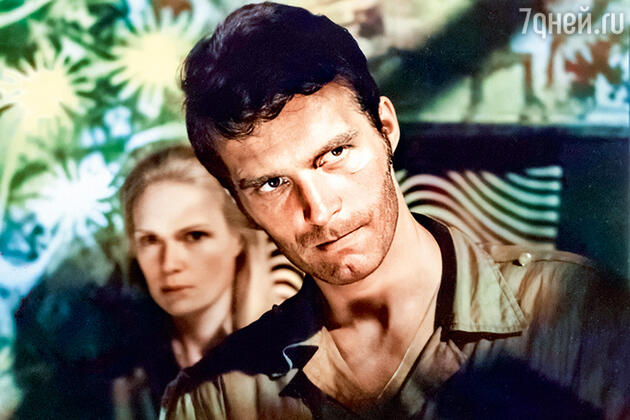

Паул Буткевич: «Любая проходная роль для меня была главной»

Пал Палыч, как его шутя-любя называли на всех киностудиях, стал единственным прибалтийским актером, получившим звание заслуженного артиста РСФСР.

— А вы знаете, что я должен был сыграть Штирлица в теперь уже культовом телесериале «Семнадцать мгновений весны»? Да-да! Пришло приглашение на пробы от режиссера Татьяны Лиозновой, которая собиралась снимать на Киностудии имени Горького эпопею по роману Юлиана Семенова. В главной роли она почему-то видела меня. Кинопробы прошли успешно, со дня на день ждал утверждения. Чтобы сниматься в двенадцатисерийном фильме, пришлось бы на время переселиться в Москву. Я был к этому готов, жена тоже не возражала. За такую роль тогда давали звание Героя Соцтруда, и отказаться мог только дурак.

Однако некое событие изменило мою участь в этом фильме. Вячеслав Тихонов с министром культуры Екатериной Фурцевой были приглашены на традиционный чай к Брежневу. Зашел разговор о будущем телесериале. Леониду Ильичу идея картины очень понравилась.

— Кто будет играть главную роль? — спросил генсек.

— А кто это такой?

— Актер из Прибалтики.

— И ты не будешь играть Штирлица?! — изумился Леонид Ильич, обращаясь к Тихонову.

Тут же последовал звонок генсека в Госкино, и там в двадцать четыре часа все переиграли. Так я стал советским связным в последней серии. Откуда мне известны детали того разговора? От Лиозновой. При всей жесткости характера — кто-то метко заметил, что у Татьяны Михайловны все пальцы указательные — она была человеком честным и принципиальным. Когда ее поставили перед фактом замены главного актера, решила разобраться и дошла до министра культуры. Фурцева и рассказала, как все было.

Признаюсь как на духу: я не расстроился и обид ни на кого не держу. Все в жизни происходит так, как должно произойти: скорее всего, это было просто не мое. Потом сцену встречи Штирлица с моим героем в ресторане отеля «Горные лыжники» еще долго показывали студентам ВГИКа как образец актерского дуэта. Я много работал над ролью, придумывал разные варианты. Ну, а о Вячеславе Тихонове и говорить излишне. Он с блеском сыграл советского разведчика, показал его интеллигентным, умным, эрудированным. Слава и сам таким был. Интеллигентность ведь сыграть очень непросто: она или есть или нет. Вообще, это был первый советский фильм, где немцы выглядели достойными противниками, а не карикатурными болванами. Сколько бы раз он ни шел по ТВ, смотрится на одном дыхании.

— Неужели совсем не жалели?

— Жалел лишь о том, что не сбылась задумка Лиозновой о продолжении сериала. Исаев — Штирлиц должен был уехать домой, а я вместо него внедриться во вражеское логово. Планировались еще десять-двенадцать серий уже со мной в главной роли.

Источник

Первый состав «Школы ремонта»: Как выглядят и живут актеры-строители в наши дни: Фото, карьера

Всееем привет! Многие из Вас прекрасно помнят старый канал «ТНТ»

середины нулевых, когда эфир был заполнен не только развлекательным контентом, но и реалистичным и полезным.

«Школа ремонта» — один из таких проектов, который находился в эфире канала почти 15 лет, с каждым годом выходило по 1 сезону, а всего выпусков телепередачи более 640. В этой статье я хочу рассказать про ведущих этого шоу, как они изменились за эти годы, чем занимаются в наши дни.

Сан Саныч (Александр Гришаев)

Конечно все Вы знаете Сан Саныча, который был бригадиром известных на всю страну строителей.

Сан Санычу в этом году исполнится 46 лет. Интересным фактом из его жизни будет то, что он имеет 3 образования, последнее из которых получил только в начале нулевых.

Изначально он окончил строительный колледж, ну куда ж без этого, однако работать по профессии за маленькие деньги особо не хотел. Театральный университет дал ему знания и уверенность в себе.

Перед тем, как появиться в телевизоре в программе «Школа ремонта», дипломированный актер получил небольшую роль в первом для себя фильме — «Жизнь одна». Кстати, его фильмография состоит из порядка 10 киноработ.

Большинству телезрителей запомнился по ролям в сериалах «Дальнобойщики», «Воронины». На данный момент он не далеко ушел от своей первой специальности — строителя, он занимается концертными проектами.

Уже около 20-ти лет он — примерный и верный муж. Вместе со своей супругой воспитал двоих детей.

Маляр Аня (Анна Каракаева)

Все, что касается покраски — это дело Анны. Ее так и называли — «Маляр Аня».

Удивитесь Вы или нет, если я скажу, что Каракаева Анна тоже дипломированная актриса? Думаю, что нет. Не думаю, что на работу на телевидение взяли бы человека, который хотя бы курсы актерского мастерства не посещал.

Анна, получив первое образование — актрисы, свою карьеру начала с ролей в мелких сериалах, получав незначительные роли. В 2003 году снялась в первом фильме — «Здравствуй, Столица!»

Долгие 7 лет пребывания в образе маляра в «Школе ремонта» сильно повлияли на Анну как актрису, поэтому свою дальнейшую жизнь она решила не связывать с миром кино.

Она получила второе образование — педагогические, которое сейчас и приносит прибыль. Она — успешный бизнес-тренер, если верить ее социальной сети, на которую она очень редко заходит.

Источник

Пал Палыч — имя из легенды

На днях в затерянной в лесах маленькой деревушке Кляпин Кормянского района, в которой всего 30 жилых дворов, произошло большое событие. На стене местной школы гомельские чекисты установили мемориальную плиту памяти Павла Павловича Качуевского, командира специального партизанского отряда имени Дзержинского, а в народе — спецгруппы НКВД «Вторые». По этому случаю собралась вся деревня.

— Имя, конечно, было известное, — рассказывает сотрудник пресс–группы областного управления КГБ Светлана Крицына. — Эти факты неновые: заброшен в тыл, руководил спецгруппой, погиб во время боя на границе Гомельской и Могилевской областей. Но где именно находится его могила, удалось установить только этим летом.

А дело было так. Чекисты занимались благоустройством мест захоронения родителей Героя Советского Союза Николая Зебницкого, который после гибели Качуевского возглавил отряд. Зебницкий прошел всю войну, вернулся в Белоруссию, работал в органах госбезопасности Гомельской области, в городе над Сожем и был похоронен. Волею случая участником этих работ оказался бывший сосед Зебницких, в те далекие годы мальчишка–подросток.

— Мы жили в одном подъезде, — рассказывает гомельчанин Григорий Кожемякин. — Так получилось, что после благоустройства могил родителей Зебницкого я оказался на митинге, который проводили сотрудники КГБ. Там они стали рассказывать о спецотряде «Вторые». Произнесли фамилию — Качуевский. «Павел Павлович?» — переспросил я. «Откуда вы знаете?» — тогда уж они удивились.

Эта фамилия запомнилась ему с 70–х годов прошлого века. В деревне Кляпин возводили новую сельскую школу, а Кожемякин — начинающий инженер — отслеживал работы. Тогда же, изучая окрестности, наткнулся в лесном массиве на холмик, который венчала табличка: «Павел Павлович Качуевский, командир партизанского отряда». Обо всем этом он и поведал чекистам. На поиски отправились вместе. Долго искать не пришлось. В Кляпине до сих пор помнят щупленького подтянутого командира «Вторых» и точно знают, где он похоронен: могила теперь на «разросшемся» сельском кладбище.

Как парень из украинского села Чумаковка Днепропетровской области стал чекистом — нет об этом сведений в открытых архивах. Его официальная биография начинается с Москвы, с первых месяцев Великой Отечественной войны. Тогда 23–летний сотрудник НКВД был заброшен во главе спецгруппы в Смоленскую область. Получив ранение, Качуевский вернулся в Москву. Здесь и познакомился с Натальей Спировой, студенткой Государственного института театрального искусства. Благодаря книге, написанной ее матерью Александрой Спировой, это ныне — открытая страница: «Появился в ГИТИСе бывший студент Петя Громцев, да не один — вместе с командиром партизанского отряда, действовавшего в глубоком тылу Белоруссии, Павлом Качуевским, который был ранен в ногу и ходил, опираясь на палку. Пал Палыч — так ласково называли партизаны своего командира. Так его представили и нам с Наташей. И вот однажды Наташа сказала:

— Мама, я выхожу замуж за Пал Палыча.

Устроили партизанскую свадьбу — ребята взяли пайки вперед, и праздник длился три дня: не все могли прийти сразу. Наташа через некоторое время написала товарищу письмо:

«Я очень счастлива с ним. Знаешь, у меня такое чувство, что мы уже 100 лет женаты и всю жизнь друг друга знаем. А то иногда он спит, а я смотрю на него и думаю: как это все странно — жили два человека на свете и никогда не встречались, и ничего не слыхали друг о друге и так могли и пройти по жизни мимо и не встретиться. А теперь вот — он мне самый родной и близкий на свете. Когда я говорю это Пал Палычу, он со своей решительностью заявляет: «Чепуха, не может этого быть, чтобы я тебя не встретил, непременно бы встретил, на дне морском нашел бы. »

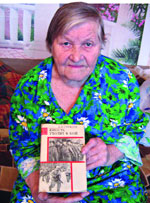

В конце марта 1942 года Качуевский был заброшен на Гомельщину, где возглавил спецгруппу «Вторые». Отряд базировался близ деревни Кляпин Кормянского района: глухие леса, река Сож, возможность держать в напряжении немецкие гарнизоны Гомельской, Могилевской, Полесской областей. В июле появились данные о том, что у деревни Пильня Краснопольского района проследует немецкий генерал с пакетом секретных документов о состоянии ряда частей армии противника. Москва была заинтересована в удачном исходе операции. «Вторые» получили задание: документы добыть. Накануне в отряд прибыла группа ребят, прошедших подготовку в московской диверсионной школе. Среди них была и Юлия Холопова, ныне гомельская пенсионерка.

Бой шел до последнего. Одним во что бы то ни стало нужны были документы, другим — нельзя было их потерять.

— В том бою разрывной пулей и ранило Качуевского, — у Юлии Георгиевны дрожит голос. — Вместе с подругой на подводе мы повезли Пал Палыча в Кляпин. Надеялись, что выживет. Он все пить просил. Мы и поили, а нельзя было. Похоронили неподалеку от деревни. Хоть в Кляпине и базировался немецкий гарнизон, делали это со всеми воинскими почестями и табличку поставили.

Табличка сохранилась и после войны. Когда решали вопрос перезахоронения в братскую могилу, Пал Палыча не тронули. А на построенной деревенской школе повесили табличку о том, что у деревни базировалась спецгруппа Героя Советского Союза Павла Качуевского. И только сейчас узнали, что к званию Героя его не представляли. Командир был награжден посмертно лишь орденом Отечественной войны I степени. Наташа Качуевская пережила супруга всего на пять месяцев. После гибели мужа она добилась отправки на фронт. Под Сталинградом ей пришлось перевозить из–под огня в тыл раненых. Попали в засаду. Когда приблизились фашисты, Наташа сорвала с гранаты предохранитель. После войны повсеместно появились пионерские отряды имени геройски погибшей москвички, в школах открылись музеи, в честь ее назвали малую планету 2015 и улицы в разных городах страны. В Москве, правда, такой улицы уже нет. В 1993 году ей вернули историческое название — Скарятинский переулок. А в кормянском Кляпине главная улица по–прежнему носит имя Пал Палыча. Только деревня становится все меньше.

Фото автора и управления КГБ Беларуси по Гомельской области.

P.S. Автор благодарит пресс–группу УКГБ за помощь в подготовке материала.

Звонок в центр образования № 1239 города Москвы

— У нас был создан и действует до сих пор музей Натальи Качуевской, — рассказала заместитель по учебно–воспитательной работе центра Людмила Панкова. — Она жила с мамой в нашем районе. И сейчас проводим экскурсии для ребят. А вот о Павле Качуевском известно мало, информации практически нет.

Источник

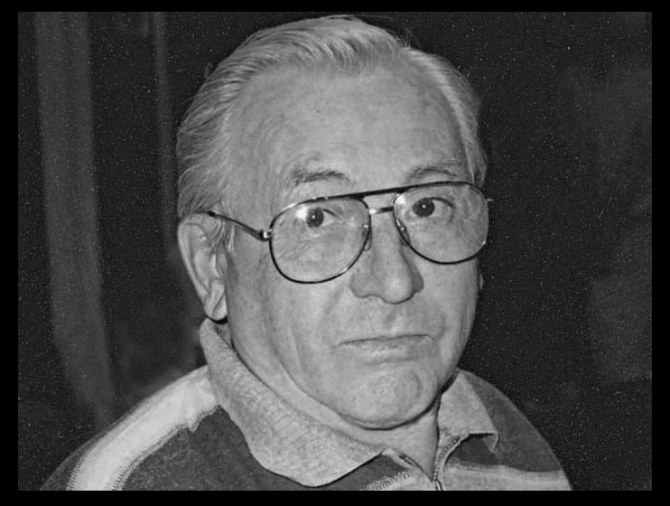

Ушёл из жизни Пал Палыч Захаров.

Вчера, 5 марта, в возрасте 82 лет скончался легендарный альпинист, родной отец альплагеря «Узункол» Павел Павлович Захаров.

Родственники Павла Павловича сообщили, что предварительно прощание пройдет 9 марта 2016 года на Митинском кладбище в Москве. О времени прощания сообщим чуть позже.

Соболезнования родным, друзьям и близким ветерана.

Павел Павлович Захаров — мастер спорта по альпинизму и горным лыжам. Родился 1 апреля 1933 года в Москве. Заниматься спортом начал в 13 лет в горнолыжной секции «Трудовые резервы», хотя первый спуск на горных лыжах совершил еще в 1943 году в Бакуриани. В 13 же лет начинает заниматься альпинизмом. К 17 годам трижды выполняет нормы 3-го спортивного разряда и получает значок «Альпинист СССР» 2 ступени. После службы в рядах Советской Армии переходит на альпинистскую работу.

1956-1958 – инструктор альпинизма, горнолыжной подготовки, консультант групп иностранных альпинистов в альплагерях «Домбай», «Белалакая» и «Алибек», начальник спасотряда в «Домбае».

В 1959 году открылся новый лагерь — «Гвандра» (позже и до нынешних дней «Узункол») — куда Павла Павловича пригласили руководителем. Там он проработал следующие 30 лет начальником лагеря, учебной части и спасотряда. Прочитать больше о его работе в «Узунколе».

Активная общественная работа привела его в методическую комиссию ФА СССР и методический совет Управления альпинизма, где он участвовал в разработке и внедрении учебных программ подготовки альпинистов в стране, писал и выпускал учебно-методические пособия (более 20), многочисленные статьи на альпинистские темы.

Павел Павлович автор и соавтор около 20 книг, составитель и автор публикаций информационного бюллетеня «Вестник гор».

Совершил восхождения более чем на 250 вершин. За плодотворную работу в альплагере «Узункол» в 1986 был награжден Карачаево-Черкесским облсоветом депутатов трудящихся медалью «За трудовую доблесть».

С такими людьми как Павел Павлович уходит целая эпоха.

Светлая память.

Источник