- Где устанавливаются пикетные столбики? Размеры, особенности и внешний вид знаков путевого типа

- Особенности путевых знаков

- Правила установки пикетных столбиков

- РАЗБИВКА ПИКЕТАЖА ПО ТРАССЕ. ПИКЕТАЖНЫЙ ЖУРНАЛ

- I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- II . ИНСТРУМЕНТЫ

- III . ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

- IV . ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ НА МЕСТНОСТИ

Где устанавливаются пикетные столбики? Размеры, особенности и внешний вид знаков путевого типа

Путевые знаки предназначены для определения места на железнодорожных путях. На них смотрит машинист во время управления поездом, а также используются при выполнении планирования и осуществлении путевых работ. В ГОСТ 8442-65 указываются их размеры, и на каком расстоянии их нужно устанавливать. Данные знаки должны быть заметными для машиниста независимо от погодных условий и времени суток. Железнодорожные указатели устойчивы к перепадам температуры, атмосферным осадкам, высокой влажности и воздействию солнечных лучей. Они располагаются на границе пикетов. Установка происходит на прочное основание, выполненное из бетона и арматуры.

Пикет дословно с французского переводится как кол. Это разметочная точка расстояния на жд линиях с шагом 100 метров. Монтируются пикетные столбики с цифровым обозначением сбоку железной дороги. Согласно документам (ГОСТ) пикет – расстояние ж/д пути между пикетными знаками смежного типа.

Особенности путевых знаков

Пикетные столбики отличаются:

- Прочностью и долговечностью (за счет использования армированного бетона);

- Простой и быстрой установкой;

- Доступностью;

- Устойчивостью к возникновению коррозии на поверхности;

- Стойкостью к негативным внешним воздействиям;

- Заметной износостойкой маркировкой.

Совместно с километровыми знаками пикет указывает область на местности железной дороги с точностью, которой будет достаточно с целью использования информации для возможности сообщить приблизительное место возникновения неисправности путей/контактной сети. Указание конкретного места отображается на примере формулы «100 км ПК5».

Пикетные столбики разбивают 1 км дороги на 10 равных участков по 100 метров каждый. Для их изготовления используется бетон, дерево и тесаный камень. Они имеют порядковую нумерацию от «1» до «9». За счет указания номера пикета обеспечивается эффективная помощь машинистам при управлении поездом и железнодорожному персоналу благодаря возможности ориентироваться на местности.

Правила установки пикетных столбиков

Пикетные столбы имеют высоту 500 мм. Установка путевых знаков выполняется вдоль обочины земляного полотна на главных путях. В местах с небольшим количеством выпадением снега каменные или бетонные столбики допускается устанавливать на высоту 300 мм. Если наблюдается в районе повышенное выпадение осадков, тогда высота изделий может увеличиваться до 700 мм. Они располагаются с правой стороны по направлению движения. Высота нанесенных краской цифр составляет 120 мм. В боковых частях столбов располагаются специальные углубления, обеспечивающие защиту надписей от внешних воздействий.

Окрашивание знаков происходит в серый и белый цвет. За счет отображенной на изделии цифре на двух сторонах черного цвета на белом фоне обозначается номер закончившегося и начавшегося пикетов. Его хорошо видно в любых условиях, что облегчает процесс ориентировки на железной дороге. Порядковые номера пикетов располагаются спереди и сзади столба. С одной стороны отображается номер закончившегося перед знаком пикета, а с другой – номер начинающегося за знаком пикета.

Источник

РАЗБИВКА ПИКЕТАЖА ПО ТРАССЕ. ПИКЕТАЖНЫЙ ЖУРНАЛ

Шсле завершения работ по трассированию участка автомобильной дороги, измерения углов поворота трассы и назначения радиусов закруглений приступают к разбивке пикетажа по трассе с расчетом и разбивкой на местности горизонтальных кривых.

Пикетаж обычно разбивают с использованием землемерной стальной 20-метровой ленты типа ЛЗ. Допустимая точность измерения длин линий по трассе автомобильных дорог нормируется 1:1000, а в трудных условиях пересеченной и горной местности — 1:500. К трассам мостовых переходов предъявляют более жесткие требования. Там допустимая точность измерения длин линий по трассе нормирована равной 1:2000.

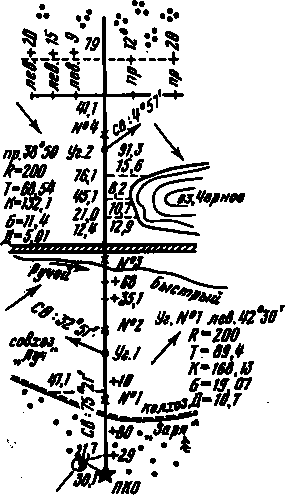

Результаты измерений заносят в специальный пикетажный журнал, изготовленный из миллиметровой бумаги, вдоль середины каждой страницы которого проведена красная линия, изображающая условную выпрямленную ось трассы. Повороты трассы отмечанэт стрелками с надписями величин элементов закруглений. На трассе в пикетажном журнале

|

также показывают пикеты и их номера, плюсовые точки, номера и пикетажное положение вершин углов, притрассо-вые реперы. Кроме того, отмечают: границы угодий, ручьи, реки, овраги, болота, железные и автомобильные дороги, пересекаемые коммуникации, здания и сооружения и другие отдельные строения и объекты и т. д. Стрелками показывают направление поверхностного стока (рис. 25.11).

| Реп.НЧ |

| Р и с. 25.11. Образец оформления пикетажного журнала |

Трассу обычно разбивают на участки длиной по 100 м, называемые пикетами. В практике изысканий автомобильных дорог встречаются отдельные пикеты длиной, несколько отличной от 100 м. Такие пикеты называют рублеными. Кроме того, при разбивке пикетажа сторожками обозначают еще и плюсовые точки, которыми отмечают характерные точки местности: места перегибов земной поверхности по

оси трассы, не совпадающие с положением пикетов; границы угодий (пащни, выгоны, леса, луга, болота); бровки дорог; урезы воды; места пересечений коммуникаций (нефтепродуктопроводы, водоводы, линии связи, ЛЭП и т. д.); вершины углов; главные точки трассы (начала и конца переходных и круговых кривых, середины кривых).

Пикеты на местности обозначают вбитыми вровень с землей надежными колышками — точками и забиваемыми в 15—20 см от точек сторожками — кольями высотой 50—60 см, на лицевой стороне которых, обращенных в сторону начала трассы, надписывают соответствующие номера пикетов (например, ПК 21). Плюсовые точки, как правило, обозначают только сторожками, на которых делают надписи (например, + 43,5), обозначающие расстояния в метрах от ближайшего меньшего пикета. Главные точки трассы обозначают на местности также, как и пикеты сторожками и точками. На сторожках делают соответствующие надписи (например, НК ПК 93+18,7$). Урезы воды обозначают надежными кольями, вбитыми вровень с поверхностью воды и сторожками с соответствующими надписями (например, Ур.в. 12.03.99 г. ПК 124+51.3).

При разбивке пикетажа методом прямоугольных координат ведут съемку притрассовой полосы шириной по 100 м в обе стороны от трассы, в масштабе 1:2000. При этом объекты, попадающие в пределы ожидаемой полосы постоянного отвода автомобильной дороги, снимают инструментально, а за пределами полосы отвода — глазомерно.

Источник

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. «Наставление пикетажисту» разработано в ра з витие соответствующих п унктов «И н струк ц ии по про из водству то п о г рафо- г еоде зи че ски х работ при и зыска ни я х автомобильных дорог» (А вт отра н с из да т , 1956 г.), соста в лен н ой Со ю з до рпроекто м .

С выходом настоящего наставления отменяется « На ставление пикетажисту при производстве подробных технических изысканий автомобиль н ых дорог» (Дор и з д а т , 1939 г.), составленное Гу ш о с дором НКВД СССР.

§ 2 . Пикетаж является составным элементом измер и тельных геодезических работ по разбивке трассы на местности, подготовляющим линию для нивелирования.

§ 3. В задачу пикетажа входят: измерение горизонтального пр и ложен и я линии по заранее определенному и провешенному направлению ; закрепление и змеренно й линии на местности; съемка (зарисовка) ситуац и и п р и трассово й полосы.

§ 4. Пикетаж линии осуществляется звеном под руководством старшего техника-пикетажиста, н аз н ачаемого из состава изыскательской партии. В сложных условиях пикетажистом назначается инженер.

§ 5. Обязанности пикетажиста. Пикетажист про и зводи т п и кетаж трассы (по основному ходу и вариантам), а также измеряет баз и сы для определения неприступных расстояний и планового обоснования при съемках пло щ адей, привязоч ны е хода к пунктам государственной геодезической опорной сети и выносным знакам закрепле н ия трассы, живые сечения тальвегов, мор ф оствор ы и гидростворы при и зысканиях мостовых переходов.

Кроме того, в обязанности пикетажиста входят:

а) приемка инструмента и наблюде н ие за его хранением (см. § 7 );

б) организация заготовки пикетных кольев, закрепительных столбов и реперов (через завхоза партии);

в) ведение пикетажного журнала и ежедневная сверка его с журналами других видов работ;

г) сбор да н ных по землепользованию, сносу строений;

д) ведение табеля;

е ) камеральная обработка материалов.

Пикетажист также выполняет отдельные поручения начальника партии.

§ 6. Закрепление трассы столбами, реперами, каменным и пирами д ами, земляными конусами и пр. рекомендуется производить специально выделенным звеном, руководимым тех н иком, десятником или опыт н ым квал и фициро в а н ным и грамот н ым рабочим, причем этот вид рабо т , в зависимости от конкретных условий, может опережать пикетаж или отставать от него, ни при каких услов и ях не задерживая промер линии.

Общую ответственность за закрепление трассы несет пи кетажист.

II . ИНСТРУМЕНТЫ

§ 7. По прибытии в район изысканий пикетажист получает от начальника партии (отряда) под расписку следующ и е инструменты и имущество, необходимые для работы.

А. Геодезические инструменты

Ленты стальные 20-метровые .

Шпильк и на двух кольцах (2 к омплекта) в чехлах .

Рулетки стальные или тесь м я ны е, 10- или 20-метр овы е ( д ля съемк и ситуа ц ии) .

Экл и мет р (д ля измерен и я у г л ов н акло н а ) .

В е шка с круглым уровнем к ней и от ве с на шнуре (дл я п ромера лини й , н акло нн ых к горизонту) ил и ре п к и ватер п асо в оч ны е .

Уровень п лот н ич н ый ( д ля измерения горизонтального п роло ж е ни я уступами при ватерпасовке) .

Эккер (для восстановления перпенд и куляров к трассе) .

Б. Ш а нц е в ы й инструмент и и мущест во

То п оры в ч е х л ах (дл я заготовк и и заб ивки пикетных кольев) .

Ло м легк и й (дл я п роб ив к и лу н ок в тве рдом грунте в месте заб и вк и п и ке тн ых колье в ) или кли н с ку в алдой .

П и ла попереч н а я (для заготовки п и кетных кольев) .

Лопаты железные (для окучива н ия пикетных кольев) .

Напильник и слесар н ые и трехгран н ые .

По п отребност и

Костыли железные, гвозди, штыри (для закрепления трассы) .

Мешк и джутовые или брезе н товые (для переноски пикетных кольев) .

Нож и перочинные .

Кист и и краски (для закрепления трассы) .

По потреб н ости

Машинное масло и керосин в п осуде (для смазывания ленты) .

В. Техническая литература и чертеж но -ка нц елярск и е пр и надлежности

Таблицы для разб и вки круговых и переходных кривых, а в горно й местности также таблицы разбивки серпантин .

По п отреб н ост и

Каран д аши пикетажные (для н адписе й на кольях) и простые; рези н ки мягкие; шнур для подвешивания резинки и карандаша .

Блокноты или бланки служебных записок; (для связи с трассировщиком и нив елировщиками); бланки полевых табеле й (для у чета работ) .

Чертеж н о-ка нц елярск и е принадлеж н ости для камеральных работ (бумага ватманская и писчая, линейки, угольники, каранда ши и резинки чертежные, транспортир и пр.) .

Бланки необходимых ведомостей .

§ 8. Приемка инструментов. До выезда на полевы е р а боты пикетажист обязан при ня ть участие в отборе и проверке годности и нструме н тов и рабочего и н вентаря.

Основным инструментом пикетажиста является стальная измерительная двадцатиметровая лента с комплектом шпилек.

При получении со склада новых лент по документам склада (геокамеры) проверяется наличие клейма Государстве н ного метрологического учреждения о проведе нной п роверке ( к ом п ар и рова нии ) лент.

Старые клепа н ые ленты разрешается применять при у с лов и и и х проверки и только в том случае, если лента состо и т н е более чем из трех частей.

При отсутстви и клейма о компар и рова н и и на новой л ент е (а дл я старых лен т — в о всех случаях) производит ся сверка ленты с нормальной (ком п ар и рова нн о й ) лентой, которая служ и т эталоном. Для этого и спытываемую ленту укладывают на горизонтальную п оверхность и, при д ав ей одинаковое натяжение с эталоном, определяют раз н ость дл ин ы Δ l как полную, так и частну ю , на всех пром е жуточных деле н иях. В случае, если получаемая лента окаж е тс я невер н о й и ее не возможно заме ни ть, то в измерения расстоя н ий ввод и тся с и стематическая поправка и дл ин а линии будет определяться по формуле: L = (20 ± Δ l ), где: L — дли н а ли н и и , n — число ц елых лент , уложенных при измерен ии ленты; Δ l — разница в длине между лентой и эталоном. При этом, если лента окажется длиннее эталона, то при измере н ии лин и и этой ленто й н адо попра в ку Δ l пр и бавля т ь (и н аоборот: лента короче — поправку от н имают). По абсолютной величине Δ l не должна пре в ышать ±3 мм .

Р и с. 1. Измер и тель н ая лента: а — оформление конца ленты; б — н умера ц ия л и цевой и об о ротно й сторо н ленты

1 — р учк и; 2 — ла т ун ь; 3 — в ы рез д ля поста н о в к и шп и л ь ки; 4 — сталь; 5 — н улевой шт рих; 6 — л и це в ая сторо н а ленты; 7 — о б оротная ст о рона л е нты; 8 — блях и с ц и фрами (крат н ые метр а м); на полуметро в ых делен и ях круглые накладк и без ц и фр

Кроме длины, проверяется правильность нумерации метровых делений ленты (рис. 1 , а), наличие пластино к полуметровых делений и дециметровых отверстий. На р и с. 1 , б показано оформление конца ленты. Лента должна быть прямол ин ейной, ее поверхность — ч и стой , не пог н уто й , без трещ ин , ржавчины, заусе н цев и друг и х изъя н о в .

Проверяется также исправн о сть металлического кольца, на которое наматывается лента, и правильность ввертыва н ия и закрепления стопорных винтов.

Ш пи льк и долж н ы быть прямые , с заостре нн ыми концам и, дл и ной 3 0-4 0 см и диаметром 5-6 мм (в зав и симости от ш и р и ны вырезов в латунных ко н цах ленты ).

У рулеток проверяется общая длина и прав и льность всех сантиметровых делений. Данные проверки лент и рулеток выписываются на первой стран и це пикетажного журнала.

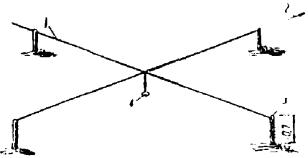

§ 9. Правила обращения и хранения инструментов. Стальные мерные ленты и рулетки ломаются от небрежного обращения с н и м и , поэтому при разматывании ленты с кольца нельзя допускать образования петель. Разматывание производится двумя рабочими, находящимися друг против друга. Один из рабочих бе р ется за конец ленты, а другой удерживает на весу кольцо с намота н но й лентой, и оба рабо ч их постепенно расходятся. Схема разматыван и я и зображена на рис. 2. При измере н иях по с ущ ествующим дорогам н еобходимо уб и рать ленту в сторо н у во в ремя прохождения транспорта. При п ереходах рабочие должны все время держать ко н цы ленты в руках, н е отпуская их.

Рис. 2. Разматыван и е ленты

Инструмент необходимо содержать в чистоте. Перед навертыванием на кольцо ленту необходимо очищать от грязи. Сталь подвержена ржавчине, поэтому при работе в сырую погоду необходимо по возвраще н ии на стоянку немедленно развернуть мерную ленту (рулетку), тщательно вытереть ее и промазать. Промазку керосином (машинным маслом, вазел и ном) необходимо время от вре м ен и повторять также и при длительном сроке хранения.

Во избежание поломки полотн о металлической рулетки надо вытягивать из футляра (кобуры) и сматывать в футляр по касательной . Если при вытягивании полотно застрянет, то нужно снова втянуть его в кобуру и слегка встрях н уть, чтобы витки уложились в ряд. Св ерт ы вая рулетку, надо вращать ручку по часовой стрелке, следя при этом, чтобы в н утрь кобуры не попали грязь, пыль и влага.

Т есьмя ны е рулетки легко портятся от влаги, поэтому мокрую тесьму надо перед свертыванием в кобуру тщательно вытереть, а затем при первой возможности выт ян уть из кобуры и развесить в теплом помещении или на воздухе в сол н еч н ую погоду для просушки.

III . ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

§ 10. Рабочее звено (бригада) для производства пикетажа организуется в следующем составе:

1. Старший тех ни к-пикетажист (в сложных условиях , например, в горной местности — инженер)

2. Рабочи й IV разряда (сзади на ленте) — 1

3. Рабоч и е III » — 3 ,

и з них один совме с тно с рабочи м IV разряда промеряет линию лентой, другой забивает пикетные колья и третий подносит колья на трассу, окапывает их или окучивае т камнями.

Пр и работе в силь н о пересеченной или горной местност и , а также при проходе через крупные населе н ные пу н кты состав бр и гады попол н яется техником для помощи пикетажисту при обмере строе н ий, съемке ситуации, зар и совке рельефа и пр.

В случаях производства ватерпасовки (см. § 22) добавляется один рабочий III разряда.

Пр и работе в лесу (по готовой просеке, проложен н ой при трассировании) бригада пополняется одним рабочим III разряда для заготовки пикетных кольев на месте.

Кроме того, по условиям техники безопасности добавляются рабочие в количестве, зависящем от обстановки :

а) при изысканиях по су щ ествующим автомобиль н ым дорогам — для регулирования автомобильного и прочего движения;

б) в местах, опасных для изыскателей (оползни, обрывы, крутые косогоры, зоны осыпей, обвалов и т.п. ) — для сигнализации, подвешивания на веревках, проб и вки тропы и пр.

Звено по закреплению трассы (см. § 6) состоит и з двух-трех рабочих, имеющих топор, пи лу, 2 лопаты, лом, 3 вешки, ш нур и спе ци альные колья с н асаженным и на них обрезками железных труб (см. § 29).

§ 11. До начала работы в поле пикетажист об я зан оз н акомить рабочих с общи м порядком работ , правилам и техн и ки безопасности и сигнализации, обуч и ть способ у производства работ — протягиванию ленты, зак р еплен и ю точек кольями, обраще н ию с инструм ен том и б е режному отношению к нему, а также дать зада н ие завхозу партии на своевременную заготовку и доставку на трассу достаточного количества пикетных к ольев , столбов, р е перо в , желез н ых труб и маячных вех для закре п лен и я трассы.

§ 12. Загото в ка пикетных кольев. Колья, как прав и ло, заготовляют це н трализова нн ым способом на ос н ов н о й базе экспе д иции или партии и доставляют на трассу автомоб и лями , подводам и ил и другим и в и дами тра н с п орта, в зависимост и от н аличия д орог и местных усло вий .

Р и с. 3. Пикетные колья: а — точка; б — с торожок

Пикетные колья разделяются на «точки» и «сторожки». Точки предназначены для постановки на н их реек при нивелировании трассы, для чего они долж н ы и меть ров н ую горизо н таль н ую поверхность. На сторожках де л а е тся зат е с для н адписи.

Разм е ры пикетных кольев указа н ы на рис. 3, а и б .

Точки и сторожки большей длины применяются в мягких гру н тах , меньшей длины — в твердых. На болотах сторожк и могут быть длиной до 1 м . На пахот н ых угодьях дл ин а точек увеличивается до 3 0-4 0 см (в зависимости от глуб ин ы вспашк и ).

§ 13. Заготовка столбов и временных реперов. Столбы и реперы, как и пи кетные колья, заготовляют либо це нт рал и зова нн о на основной ба з е экспедиции или парт и и, либо на лесном участке трассы, с доставкой на трассу автомобилями, подводами и л и друг и ми видами транспо рт а.

Р и с. 4. Закреп и тельные знаки: а — закрепительный столб; б — временный репер

Закрепительные столбы и временные деревянные реперы и зготовляют из ошкуренного круглого леса. Сверху и х затесывают на конус, а с лицевой стороны делают срез для н ад пи си; на реперах, кроме того, устраивают , выступ для постановки рейки, куда забивается заерше нный гвоздь или штырь. Нижняя часть столба (репера), зака п ываемая в землю , не ошкуривается. Крестовина, обе сп еч и ваю щ ая у ст ойчивость з н ака, устраивается из двух брусьев, вставляемых взаимно перпенд и кулярно в пазы.

Размеры закрепительных знаков показаны на р и с. 4, а и б.

§ 14. Связь пикетажиста с трассировщиком, у гломер щ ико м и нивелировщиками осуществляется путем оставления зап и сок на заме нк ах.

§ 15. Пик е таж и ст еже дн евно веде т п оле в о й табель своих работ, куда за н осит сведе н и я о характере и объеме продела н ной работы, а также о рабоч и х и исполь з о в анном транспорте.

IV . ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ НА МЕСТНОСТИ

§ 16. Измерение расстоя н ий про и звод и тся 20-метровой стальной лентой по з аранее провеше нн ому направлен и ю, закреплен н ому време нн ыми вешками ( « заме нк ами») во время трасс и рования лини и . Пр и пром е р е количество вешек в створе (сперед и или сзади ленты) должно быть не менее двух.

§ 17. Промер должен быть двойной, пр и чем относительная разность между первым и вторым промерами не должна превышать 1 /1000.

Второй промер может производиться л ю бым прибором, дающим достаточ н ую точ н ость; в частности, рекомендуется приме н ять оптически й даль н омер. При ко н трольном определе н ии расстоя ни й нитя н ым даль н омером допускается расхожден и е 1 / 200 .

С рав н е ни е р е зультатов обоих промеров в едется от од н ой вершины угла до другой, но от н юдь н е по пикетам, которые при контрольном промере плюсуются как промежуточ н ые точки.

За окончатель н ое протяже ни е пр ини мается с ре д не е арифметическое двух измерен ий , оформляемое составлением ведомости лине йн ого промера (форма дается в приложении 1 ).

§ 18. Лента пр и промере укладывается по по ве рхности земли и н атягивается м е жду шп и лькам и , вкалываемым и в землю через спе ц иаль н ые вырезы, и меющиеся на обоих ко нц ах ленты (см. § 8). Во изб е ж а н и е с и стематического н ако п л ен ия ошибок пр и и змерении, натягиван ие ленты производ и тся равномер н о и с од и наково й силой. При укл а дке по створу вех лента встр я х и вается; при этом, во избежан и е поломки л е нты, н ельзя допускать перегибов ленты и закручивания ее в петли и спирали.

§ 19. Промер л и нии ведется двумя рабочими в следующе й последовательности:

а) н ач ин ая промер, перед н ий рабочий получает пят ь шпилек, а зад н ий — одну шпильку, которую он ставит в н ачально й точке;

б) п е р е дний рабочий протягивает ленту впер е д по створу на в сю ее длину, а задний рабочий зацепляет концевым вырезом ленты за поставле нн ую в начально й точке шп и льку и , придерживая ее одной рукой, движе н иям и другой руки подает переднему рабочему сигналы, уточняющ и е положение ленты в створе линии; передний рабочий сначала втыкает шпильку без ленты, а затем , по тряхивая и натягивая ленту, устанавливает шпильку в вырезе ленты окончательно. При этом он держит остальные шпильки в пучке горизонтально, остриями н аружу (от себя), помогая этой же рукой натягивать ленту;

в) по мере продвижения по и змеряемой линии передний рабочий ставит шпильки, а задний собирает их на кольцо;

г) поставив последн ю ю шпильку, передн и й рабочий сообщает: «пикет !». При это м пикетажист подходит к переднему концу ленты и наблюдает за последующей передачей шпилек;

д) задний рабочий вынимает поставленную шпильку из в ыреза своего конца ле н ты, идет к переднему рабочему и передает ему свои пять собранных шпилек, после чего возвращается к. заднему концу ленты. Передний рабочий берет свой конец ленты и протягивает ее дальше;

е) последняя шп и лька, поставленная первым рабочим, с ни мает с я и заме н яется пикетной «точкой» после того, как будет око н чат е льно поставлена следующая шпилька;

ж) есл и рабоч и м приходится отойти от ленты (при поперечных промерах), то они оставляют воткнутые шп и льк и в своих концах ленты, а собранные кладут рядом на землю.

§ 20. Пик е тажист разрешает протягивать ленту не раньше, чем будут записаны в се необходимые данные и сдела н ы все требующиеся привязки и поперечные промеры.

§ 21. Промеренные расстояния по наклонным ли н иям пр ив одятся к горизонту.

Поправка за угол наклона вводится при уклонах местности более 3°, по формуле

Д — измеренная длина по наклон н ой плоскости на местности;

α — угол наклона линии к горизонту;

Δ Д — поправка, на которую уменьшается длина Д.

Табл и ца поправок дана в приложении 2.

Определение величины угла н аклона про и зводится любым угломерным и н струментом с точ н остью до 30′ . Если и змерение производится теодол и том при трассирова н и и линии, то пикетажисту оставляется на заме нк е записка с необходимыми данными: величинам и углов наклона и схемой переломов ската.

При пользовании эклиметром измерение углов наклона производит сам пикетажист по схеме, показанной на рис. 5.

Р и с. 5. Схема измерен и я углов наклона эклиметром:

1 — эклиметр; 2 — в ешка по отвесу

Пр и определении длины ли н ии по дальномеру поправка за наклон л и нии подсчитывается по формуле:

§ 22. На крутых склонах рекомендуется проектировать лин и ю на горизо н тальную п лоскость непосредстве н но на местность, для чего при уклонах крутизной от 80 ‰ до 200 ‰ промер линии производ и тся горизонтальным и уступами, частям и ленты дл и ной 5-1 0 м , удерживаемым и по возможности горизонтально.

При этом лента одним из своих метровых деле ни й прикладывается к поверхности склона, а от нулевого штр и ха пр и по дн ятого конца, как показано на р и с. 6, а , трижды роняют шп и льку; за окончатель н ое положение шп и льк и пр и нимается геометрический центр о б разовавшегося треугольника.

При таком промере необходимо быть внимательным , чтобы н е сбиться с об щ его счета шпилек , так как нормальны й ход промера нарушается.

При укло н ах более 2 00 ‰ вместо измерения ленто й разрешается пр и менять ва т ер п а с овку с соблюдением верт и кальност и од н ой из реек по отвесу и горизонтальност и другой — по уровню. Однако не следует применять ватерпасовку значительных отрезков, ввиду малой точности этого способа.

Р и с. 6. Схема измерения лин и й горизонтальными уступами:

а — участкам и ленты; б — с п рименением треугольника, под в еш ив аемого точ н о на середине шнура

1 — шп и лька; 2 — вешка; 3 — треуголь н ик; 4 — шнур

Взамен реек и уровня могут быть пр и менены лента, рулетка, гибкая н ерас т я жим ая проволока и л и н еде ф ор м ирую щий ся (вываренный в масле) шнур , с п о двеше н ным на середине равнобедренным треугольником н а съемных раздвижных кольцах (рис. 6 , б ).

Пр и измерении ли н ий этим способом отвес совмеща е мся с высотой треугольника. Вешки устанавл и ваю т ся вертикально по круглому уровню или отвесу.

§ 23. При промере линия разбивается на отрезки длиной по 100 м , называемые пикетами. В промежутках фиксируются плюсовые точки, характер и зую щ ие рельеф и ситуацию. «Плюсы» отмечаются также в местах, на которые необход и мо обратить вниман и е съемщику поперечников к трассе. Съемка поперечников обыч н о про и зводится звеном второго нивелировщика, но характерны е точки н азначает пикетажист.

§ 24. При пересече н и и желез н ых и автомобиль н ых дорог плюсуются все элем е нты поперечного сече н ия (бровки, кюв е ты и канавы, балласт, головк и р е льсо в , края и ось про е зж е й част и ).

При п е ресечен и и водотоков и в одоемо в «плюсы» обрисовывают контур живого сече н ия с выделе н ием русла и урезов воды. Промер глубины воды через каждые 5-1 0 м для обрисовк и дна при малых глубинах про и зводится од н овременно с промером ли н ии; п ри з н ач и т е ль н ых глуби н ах выделяется спец и аль н о е зве н о для пром е ра глубин с лодки; такой промер обыч н о осу щ ествляется после прохода реки пикетажистом.

Рис. 7. Разб и вка живого сечения

При косом пересече н ии тальвегов пикетаж и ст разбивает н евдалеке от трассы нормаль н ое живое с е че ни е с закреплением его кольями по схеме, изображе нн о м на рис. 7. Ко н цы живого сечения привязываются промером по перпендикуляру к трассе.

При пересечении болот плюсуются и х края. Зондировка про и зводится геологом.

Плюсуются также пересекаемые трубопрово д ы, кабели, линии воздушных передач и т.п.

«Плюсы» округляются д о целых метров, за исключением точек вершин углов, головок пересекаемых железнодорожных рельсов, начала и конца кривых при разбивке закруглений, которые плюсуются с точностью до 0 , 01 м , а также начала и конца существующих искусственных сооружений и проезжей части пересекаемых автомобильных дорог, п люсуемых с точностью до 0,1 м .

§ 25. Определение неприступных расстояний. Длины линий, которые не могут быть измерены лентой непосредственно на местности, определяются трассировщиком по дальномеру или аналитически, с разбивкой и измерением на местност и двух базисных сторон треугольников, общая сторона которых является определяемым неприступ н ым расстоянием.

Замер углов треугольников производится при трасс и ровании теодолитом; базисы измеряются угломер щик ом лентой и л и дальномером повышенной точности. Записка с необходимыми данными (величины замеренных углов, б азисов и аналитический подсчет неприступного расстояния) оставляется угломерщиком у начала препятств и я.

Начало и конец неприступ н ого расстояния обозначаются угломерщиком забитыми колышками с соо т ветствующ и ми н адп и сями. Пикетажист, дойдя с промером до неприступного расстояния и прочитав записку, произ в одит второй промер базисов и проверяет вычисления по определению н еприступного рас с тояния.

Расхождения между двумя промерами базисов не должны превышать 1:2000, а между двумя опр е деле н иями н еприступных расстояни й — 1 : 1000; при большем расхождении пикетажист производит повторный промер. Если точки у концов неприступного расстояния расположены н а берегах реки (пруда, озера), то пикетажист с обеих сторон доводит промер и плюсовку до урезов воды.

Связывание двух или более лент (рулеток), а тем боле е н а д вязыван и е веревок для промера — не допускается.

В отдельных случаях вместо ленты могут применяться мерные приборы проволочного типа длиной более 20 м (50 или 100 м ), удобные при измерениях базисов , переходах через неширокие реки и пересечен и ях оврагов (см. приложение 6).

§ 26. Обход препятствий. Препятствия, встречаемые по трассе и не дающие возможности прямого веше ни я и промера линии, обходятся выноскам и . Выноски про и зводятся трассировщиком одним из следующих приемов (рис. 8):

а) параллельный снос лини и с построением двух перпендикуляров к трассе;

б ) построение равностороннего или равнобедренного треугольника.

Рис. 8. Обход препятствий

Пр и этом измерение углов производится трассировщиком с помощью теодолита, а повтор н ый промер всех вспомогательных расстояний — пикетажистом.

Для получени я достаточной точности при замере углов а л и мент ы выноски не следует назначать короче 20 м .

П и кетажист использует обноски для точно й съемк и ситуации, а также для привязки и обмера строен и й.

§ 27. Измерение линии при совмещении трассы с осью существующей дороги, имеющей твердое покрытие , производится (в соответствии с правилами техн и ки безопасности) по бровке земляного полотна и лишь в случае значительного разрушения бровк и — по ос и проезжей части.

На закруглениях (при поворотах дороги) промер выносится на ось проезжей части; пр и этом пер е ход осуществляется по перпендикулярам, разбиваемым эккером или рулеткой (способом «египетского треугольн и ка» со сторонами 3, 4 и 5 м ).

Во всех случаях при работе на существующей дороге, особенно при промерах в пределах проезжей части, в з в ено пикетажиста добавляются рабочие для регулирования движения по дороге.

При сохранившихся километровых знаках промер ве дется участками от одного километрового столба до другого; при этом почти всегда расстояние отл и чается от 1000 м , и пикетаж «рубится» н а каждом килом е тровом стол б е. Это делается для удобства даль н ейших строительных работ пр и реконструкции или капитальном ремонте существующей дороги, а также для удобства использования материалов д орож н о-эксплуатац и о нн о й службы по мостам и трубам, снегозащите, пуч ини ст ы м участкам, промерам дорожной одежды и т.п. Нумерация пикетов пр и этом долж н а совпадать с н омерами километров, увелич е нными вдесятеро ( н апример, если км 91, то п к 910).

§ 28. Од н овреме нн о с разбивкой производ и тся закре п ле ни е пикетажа на мест н ости кольями — точками и сторожкам и ( о з аготовке их см. § 12) .Т очка за бив ается п о створу л и нии в заме н вынутой шп и льк и на п и кете , а также на промежуточ н ых плюсах в характерных пунктах рельефа.

Пом и мо закрепления пикетажа, «точка» предназ н ачена для уста н овк и на н ее нивел и ровочной рейк и и поэтому долж н а иметь горизонтально среза нн ую ро вную поверх н ость. Точки забиваются вертикаль н о, врове н ь с поверхностью земл и ; о н и должны прочно сидеть в земле, чтобы под ре й кой н е давали о садки. Головки точек не должны быть разб и тым и или размочале нн ыми; такие точки заменяются целыми.

Рядом с точкой, на расстоян и и пр и мер н о 20 см от нее, вперед по ходу пикетажа забивается «сторожок», обраще н ный надписью к точке.

Н азначение сторожка — «сторож и ть точку», т.е. служить указателем. На сторожке надписываются номера пикетов (по порядку, начи н ая с п к 0) и плюсов специаль н ым пикетажным (или плотничным) карандашом; такая надпись не боится влаги. Надписи размещаются, как прав и ло, по гор и зонтали; при н евозможности — допускается размещен ие н адписи в вертикаль н ом н а п равле нии . Сторожк и заб и ваются п ример н о на полов и ну своей дли н ы.

В безлес н ых районах пикетные сторожки окапываются по полукругу канавкой, земля из которой присыпается к задней стороне сторожка. Пр и твердых каменистых грунтах окапывание заменяется окучиванием сторожка ка м ням и , причем перед забивкой пикетных кольев плотная корка пробивается железным кл и ном ил и ломом.

Закрепление пикетажа изображено на рис. 9.

При рекогносцировочных изысканиях точки на плюсах не забиваются; ограничиваются постановко й сторожка.

Рис. 9. Закрепл ени е пикетажа:

1 — трасса; 2 — точка; 3 — сторожок; 4 — кур ган ч ик ; 5 — кана в ка

§ 29. Закрепление трассы в плановом и высотном отношении столбами, реперами и другими временным и закрепительными знаками про и зводится (см. § 6 ) специальным звеном, действующ и м независимо от звена , про и з в одящего промер линии, но подчиненным пикетаж и сту.

А. Вершина у г ла закрепляетс я потайной точкой , обсыпаемой затем земляным конусом. Точка забивается угломер щи ком при трасс и рован ии лин ии и в случае н е к ачественнос ти (мягкое дерево, недостаточная толщ и на и дл и на) — заменяется при закреплени и трассы. Для потайных точек рекомендуется применять твердые породы дерева (например, дуб), стойкие в от н ошен и и гниения.

Б. На углах поворота ставятся столбы-указатели , выносимые на продолжение обоих направлений («старого» и «нового») за пределы возмож н ых земля н ых ра б от. Места установки столбов , как правило, наз н ачает уг ломер щик при трассировании линии; в виде исключе н ия допускается закрепление с последующей проверкой правиль н ости поставленных столбов по теодол и т у.

Столбы следует выносить в пределах 1 0-2 0 м от вершины угла по схеме, изображенной н а р и с. 10.

Угломер щ ик забивает колья несколько дальше места установки столба с тем, чтобы столб став и лся не на продолжении створа (что недостаточно точно ), а в пределах точно про в ешенной линии.

При установке столба поступают следующим образом: две ближайшие замен ки сн и маются и заме н яются вешками; взамен кола, оставлен н ог о угломер щ ик о м, также ставится вешка и только после этого по створу копается яма, в которую ставится столб.

При постановке столб развертывается «лицом» к вершине угла , и в верх столба забивается гвоздь, на котор ый навод и тся вертикальная линия креста нитей теодолита при проверке правиль н ости постановки столба в створе линии.

Р и с. 10. Схема закреплен и я уг лов по в орота:

1 — старое направление трассы ; 2 — ве х и; 3 — н о в о е нап равле ни е т р а сс ы ; 4 — столб; 5 — кол, заменяемы й вешко й ; 6 — земляно й конус; 7 — пота й ная точка

Малые углы (до 5°) закрепляются столбами, выносимым и по линии биссектрисы.

Столб закапывае т ся н а глубину 1 , 0 -1 ,4 м , причем желатель н о дно ямы уплот н ить подручными камнем, щебнем, грав и ем или кирпичным щебнем; грунт в яме вокруг столба засыпать рав н омерно и посло й но с тщательным трамбован и ем ломом, рукояткой лопаты или специальной деревя нн ой трамбовкой. Излишек грунта обсыпается вокруг столба в виде конуса и обкладывается дерном (при наличии последнего на месте ). Конус окапывается канавкой по кругу.

Пр и использовании существующей дороги с твердым покрыт и ем вершина угла закрепляется железнодорожным костылем или штырем, а столбы-указатели выносятся по ли н ии б и ссектрисы на обрезы дорог и .

В. Дл и н н ые п рямые закрепл я ются осе в ыми столбами в пределах видимости одного знака от другого, т.е. примерно через 50 0-1 00 0 м . Способ постановки ос е вых столбов аналогичен закреплению выносными столбами на углах поворота.

Для точной постановк и з н ака выб и рается установленная по теодолит у в ешка, место ее стоянки фикс и руется пересече н ием н и тей , н атяг и ваемых на в реме н но забивае мы е крестообразно колья, и проверяется отвесом (рис. 11). После поста н о в ки столба н и ти вновь н атяг и ваются и их пересечен и е отмечается гвоздем и л и краской на по в ерхнос т и столба. Колья по окончан и и работы снимаются. Чтоб ы о ни могл и служ и ть долгое время, можно на верх ние и х кон ц ы насад и ть отрезки желез н ых труб с насечками дл я натяг и ва ни я нити.

Рис. 11. Схема уста н овк и осевого столба:

1 — перп е ндикуляр к трассе; 2 — н апра в ление тр а ссы, 3 — кол; 4 — место уста н о в ки столба (це н тр з н ака)

На переходах рек , пересечениях желез н ых и магистраль н ых автомоб и льных дорог и с обеих сторо н тоннельных пересечений ставятся дополн и тель н ые осевые столбы (по два с каждо й стороны пересечен и я ). В случае пересечения трассой населенного пункта, закрывающего видимость, на его границах также устана в ливаются осевые столбы. Столбы обращаются лицевой сторо н ой назад по трассе и и меют надп и сь пр и вязк и (п и кет и плюс).

Н адписи на столбах делаются масляной краской по тщатель но оструга н ной гладкой поверхности затеса. При этом указывае т ся расстояние от лицевой поверхност и столба до выносимой точк и .

Г. Н а высок и х точках трассы , господствующих над мест н остью, рекоме нд уетс я установка маячных в е х примерно через 5 — 1 0 км . Для большей устойчивост и вех и приб ив аются к осевому столбу и обсыпаются земляным конусом.

На рис. 12, а, б и в показаны схемы знаков, закрепляющ и х ось трассы.

Рис. 12. Схемы зн а ко в , закрепляющ и х трассу:

а — о се в о й столб; б — столб с жел е зными скобами дл я поста н овк и маячной вех и ; в — маячная веха

1 — кана вк а по кругу; 2 — желоб для постано в ки жерд и ; 3 — ско б ы

Д. В безлесной или обжитой мест н ости , где затруд н итель н о достать лесоматериал для столбов , закрепление трассы разрешается производить земляными ко н усами с потайными точками , каменными пирамидами типа выкладки и ли наброски, металлическими трубами, ст е рж н ями ил и обрезкам и железнодорож н ых рельсов (р и с. 13 , а , б, в и г ). В горной местности допускается закрепление краской н а скалах и отдельно расположе нн ых крупных камнях ( н адписи при этом делаются аналогичные пр и ве д е н н ы м выше).

Рис. 13. Закрепление трассы в безлесной или обж и той местности:

а — камен н ая на б роска; б — земля н ой конус с потайной точко й ; в — на существующей мощеной дороге (деревянным колом ); г — на грунтовой дороге (деревянным колом или ж.-д. костылем)

§ 30. Пр и восс т ановлен и и трассы перед началом стро и тельст в а про и з в од и тся выноска всех угло в по в орот а дополн и тель н ым и столбами, а также вы н оска в сех п и кето в пр и мер н о н а гран иц у полосы отвода, за пр е делы предполагаемых земля н ых работ.

Вы н оска п и кетов (рис. 14) производ и тся угломерным и н струм е нтом (го ни ом е тром) ил и экк е ром под п р я мым углом к оси трассы и оформляется столб и кам и , закапываемым и в з е млю , или свайкам и , заб и ваемым и в земл ю руч н ой бабой.

Рис. 14. Выноска пикетов при восстановлении трассы:

1 — в ы н осные п и кеты ; 2 — г раница полосы отвода; 3 — трасса; 4 — место для ре й ки

Столб и к (свайка) и меет горизонтальную полочку для постановк и рейк и , так как при восстановлени и трассы од н овремен н о п ро и звод и тся нивелирован и е для переноса высот н ых отметок с точек трассы за пределы земля н ых и п роч и х строительных работ.

В населе н ных пунктах разрешается вместо установк и столбов делать надп и си краской на стенах ил и цоколях зданий , оградах, парапетах; на скальных участках надп и си делаются на круп н ых камнях и скаль н ых обнажениях. При эт о м вс е гда указывается расстоя н ие от вы н оски до п и кетной точк и .

§ 31. Времен н ые реперы устанавливаются не реже чем через 2 км . Време н ным и реперами служат п н и деревьев, обтеса нн ые в в и де ста н дарт н ого столба, цокол и или обрезы фу н даме н тов зда ни й , а чащ е всего — стандартные деревян н ые столбы , которые закапываются в стороне от ос и трассы, пр и мерно на границе полосы отвод а.

Време н ные р е перы уста н авливаются по тем же пра в илам, что и угловые ил и осевые закрепитель н ые столбы, но на большую глуб ин у (см. § 13) и с той ра зни це й , что они вы н осятся в сторо н у от про и звольного пу н кта тра с с ы , к которому затем п и кетажист привязывает их промер о м лентой и л и рулетко й . Репер став и тся л ицев ой сторо н ой к трассе, по возможности так, чт обы его можно было за ни вел и ровать с трассы, н е делая сп е ц и аль но го хо д а к н ему. На нем д е лается надп и сь с указа н ием номера репера и расстояния по перпендикуляру к трассе. Для того, чтобы нивелировщик случай н о не пропустил репера, в пункте трассы, напрот и в которого у становлен репе р, забивается высокий кол с надписью, указывающей направление н а репер и расстояние до него от трассы.

Вре м енные р е перы одновременно служат выносным закреплением трассы в плане, поэтому под основание столба укладывается простой центр (бетонный монолит или камень с насечкой креста).

§ 32. Постоянные реперы устанавлива ю тся примерно через каждые 25 км , (при отсутствии реперов или марок государственной нивелирной сети), как правило, вблиз и больших мостов, мест сосредоточенных земляных работ, тоннелей и пр., обязательно в не п ределов строительных работ и выше горизонта подтоплени я высокими или паводковыми водами.

В каче ст ве постоянных реперов могут применяться грунтовые и стенные реперы и марки, а также реперы , закладываемые в скалах и отдельно расположенных больших камнях. Они устанавливаются заранее и во всяком случае не позднее чем за сутки до производства ни велиро в ки.

А. Стенной нивелирный репер имеет вес около 2 кг и отливается на заводе из чугуна. Репер состоит из двух о тл и тых вместе частей: шляпки и хвоста (рис. 15, а). Шляпка репера представляет собой диск с выступающим пр и ливом (полочкой), острая грань которого служит для установки рей к и при н и велировании.

Хвост репера имеет четырехгран н ую уступчатую форму и ока н ч и ва е тся четырехгран н ым острием; такая форма хвоста поз в оляет надежно укреплять репер в стене на цементном растворе.

Стенно й р е пер или марка (рис . 15 , б ) заклады в ается в каменной част и зда н ия или сооружения на высоте примерно 0,5 м от поверхности земли. Для закладки репера пр и помощ и шлямбура выбирается в стене углубление необходимых размеров. Гнездо для диска выдалбливается зубилом та к , чтобы плоскость д и ска можно было установить заподлицо со стено й . Когда углубление в стене сделано, его тщательно промывают водой и приготовля ют раствор цемента (1 часть цемента и 1 часть чистого речного песка).

Р и с. 15. Стенной н ив елирный репер:

а — реп е р; б — марка

Таким раствором заполняют отверст и е, после чего вдавливают репер в углубление, следя за тем, что б ы диск принял отвесное положение и по мест и лся в плоскости стены, а ребро выступа было горизонтально. С наружной стороны стена аккуратно штукатурится остатками цемента. Выбор здания и места для постановки репера делается с таким расчетом, чтобы при нивел и ровке ройку можно было поставить на репер строго вертикаль н о и отсчет по рейке сделать без затруднен и й. В частности, воспрещается располагать репер под окном.

При закладке репера соста в л я ется эск и зный чертеж с привязоч ны м и промерами. После закладки репера, во избежание порчи или даже уничтоже н ия его , на некоторое время необходимо оставить рабочего-сторожа, пока цемент достаточно не затвердеет.

Реперы этого типа применяются также в горной местности для закладки в отвесно стоящие скалы. В последнем случае для опознания репера высекают на скале окружность диаметром 0,8 м и глубиной 0 , 0 2 м , в центре которой помещают репер.

Б. Марка, закладываемая в скалу. В случае, есл и репер необходимо заложить в скале, выступающей наружу при горизонтальном залегании, применяют тип, изображенный на рис. 16, а.

В месте, выбранном для закладки репера, в скале вырубается круглое гнездо для марки, заполняемое затем густым цементным раствором (1 : 4 ), в который закладывается нивелирная марка так, чтобы ее верхня я плоскость была наравне с поверхностью скалы. После схватыва н ия цемента, в целях сохранности и опознавания, над маркой склады в ается из подручных камней «ко н ец» — возвышение круглой формы, а примерно в 5 м к северу — «тур» — призматическое возвышение из круп н ых кам не й; в обоих случаях кладка производится насухо, без раствора, з а исключением случаев расположе н ия тура в населенном пункте, когда кладка устраивается на растворе.

При залега н ии поверхности скалы под слоем почвы па глубине до 1 м применяется тип репера, изображенный на рис. 16, б .

Р и с. 1 6. Марка , закладываемая в скалу горизонтального залегания:

а — скала, в ыступающая н аружу; б — скала, залегающая под слоем почвы до 1 м

В в ы б ран н ом для закладки репера месте обнажается поверх н ость скалы , для ч его отрывается н еобходимых размеро в котло в ан. В об н аженной поверх н ост и с к ал ы вы рубаетс я гн е здо, заполняемое цементным раствором 1:4, в которы й затем закладывается н и вел и рная марка так , чтобы ее верхняя плоскость была н арав н е с поверхностью цем е нтно й пробки. После схватывания цемента марка за к рывается нескольк и м и рядам и кам н е й сухой кладк и , све рху которо й насыпается земля н ом ко н ус, окружаемы й ка н авой.

В. Пр и отсутствии подходящих проч н ых зда н ий и сооруже н ий уста н авливаются грунтовые реперы.

Ос н овным требован и ем для установки репера является в ы бор надеж н ого места, не подвержен н ого затопле ни ю, размыву, действ и ю оползней и другим смещен и ям поч вы .

Репер закладывается таким образом, чтобы основание его располагалось н и же слоя грунта, подверженного значительному сезонному промерзанию.

Трубчатый грунтовый репер (рис. 17, а) состоит из металлической трубы, заделываемой в бетонный монолит; на верх трубы наваривается чугунная марка. Для предохранения от ржавления труба обмазывается смолой, а внутри заливается раствором цеме н та или заполняется п еском.

Рис. 17. Грунтовые реперы:

а — трубчатый гру н товы й репер; б — дере в янная форма для и зго т овлен и я бе т онного монолита; в — рельсовы й грунтовый репер

Мо н олит репера закла д ывается ниже глуб ин ы промерзания и во всяком случае не менее чем на 1, 8 м . При близком залега нии скал ы (от 1 до 2 м ) бето н н ы й монолит в резается в скалу на глубину 0, 2-0 ,3 м .

Для и зго т овлен и я бе т он н ого монолита состав н ые компоненты (цемен т , песок, гравий или щебень) берутся и пропорц ии 1:2:1 и ли 1:2:2 . Сначала цемент тщательно переме ш ивается с сух им песком до пр и обретения однородного цвета смеси, посл е чего в нее засыпается щебень ил и гравий, и смесь снова тщательно перемешив а ется. Затем, продолжая перемешивание , в смесь понемногу п одливают воду из л е йки с сеткой и ли через веник до тех пор, пока на поверхности при п охлопывании не выступит влага.

Пример н о через полчаса после приготовления бетон нач н ет схватываться, поэтому не следует делать больших замесов , так как оставшийся не заложенным в формы б е тон не может быть использован.

Пр и готовлен н ый бетон набивается слоями в деревянную форму , изображенную на рис. 17 , б , и каждый слой трамбуется до появления влаги. Перед набивкой формы н а дно ее устанавливается в вертикальном положении труба с п родетым в отверстие стержнем; закончив н абивку формы, выравнивают верхнюю поверхность бетона и заделы в ают в него кованый гвоздь с загнутым ко нц ом. После того как бето н хорошо схватится, форму разбирают и поливают монолит раствором чистого цемента. Вынуты е из формы мо н олиты не менее пяти дней выдерж и ваются в те н и, пр и чем в течение первых двух дней он и долж н ы быть накрыты мокрыми рогожами и два-три раза пол и ваться водой.

Рел ь совый гру н товый репер (рис. 17 , в ) устраивается аналог и чно п редыдущему с той раз ни цей, что вместо трубы в бетонный монолит заделывается обрезок старого рельса широкой или узкой колеи.

Источник