- Шаблон проекта производства работ при ремонте системы отопления, пример

- Ремонт теплотрассы: планирование, особенности и основные этапы

- Организация ремонта тепловых сетей

- Планирование работ по капитальному ремонту и реконструкции на тепловых сетях

- Ремонт тепловых сетей

- 29. Планирование ремонта оборудования

- 30. Организация ремонтных работ и пути повышения их эффективности

- Особенности и этапы демонтажа теплотрасс

- Демонтаж теплотрассы. С чего начать?

- Подготовка и последовательность демонтажа

- Временные рамки проведения работ

- Капитальный ремонт тепловых сетей

Шаблон проекта производства работ при ремонте системы отопления, пример

Проект производства работ при ремонте системы отопления

Проект производства работ 2019 г. на капитальный ремонт системы отопления с применением электродуговой сварки в в помещениях здания по Ленинградской области.

Проект согласовывался со службами заказчика, по нему фактически велись работы. Отличный пример рыба проекта производства работ для подрядчиков.

Рабочий проект, можно использовать как шаблон в ворде.

Раздел 1. Пояснительная записка

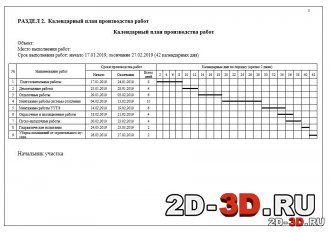

Раздел 2. Календарный план производства работ

Раздел 3. Организация и технология выполнения работ. Мероприятия по производству работ

3.1. Общие положения

3.2. Организационные мероприятия перед началом производства работ

3.3. Производство основных работ

Раздел 4. Мероприятия по охране по охране окружающей среды

Раздел 5. Перечень техники и оборудования

Раздел 6. Ведомость потребности в рабочих кадрах

Раздел 7. Требования к оборудованию и материалам, применяемым при ремонте трубопровода системы отопления

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению охраны труда, промышленной безопасности при проведении подготовительных и основных работ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении подготовительных и основных работ

Раздел 10. Действие персонала подрядной организации в аварийных (нештатных) ситуациях

ППР предусматривается следующий состав работ.

— Монтажные работы системы отопления;

— Монтажные работы УУТЭ;

— Малярные и изоляционные работы;

— Уборка помещений от строительного мусора.

1 этап – Офисные помещения;

2 этап – Выставочный зал;

3 этап – Вестибюль и гардероб

порядок подготовки системы отопления к проведению работ;

порядок проведения работ;

требования к оборудованию, используемому при ремонте;

мероприятия по охране окружающей среды;

мероприятия по обеспечению охраны труда, промышленной безопасности при проведении подготовительных и основных работ;

организационно-технические мероприятия по обеспечению электробезопасности при проведении подготовительных и основных работ;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении подготовительных и основных работ.

Выбор диаметров труб системы отопления выполнен на основании гидравлического расчета с учетом существующего напора в системе отопления и количества теплоносителя.

Способ прокладки — открытый, по стенам, ну уровне 50-80 мм от уровня пола. Выбор данного способа прокладки обусловлен необходимостью уменьшения объема строительно-монтажных работ и осуществлением работ в условиях действующего предприятия.

Трубопроводы (не изолированные) и регистр окрашиваются за два раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Трубопроводы системы отопления не подвергаются воздействию грунтов и подземных вод, поскольку проложены в помещении.

Система отопления — двухтрубная, с горизонтальной разводкой. Выбор типа системы отопления обусловлен существующими планировочными решениями и существующими условиями подключения к системе теплоснабжения, а также в соответствии с правилами расходования бюджетных средств (экономии).

Расчетная тепловая нагрузка: — на отопление — 54000 Вт.

Расход тепловой энергии на ГВС не учитывается отдельно, поскольку учет ведется по существующему счетчику ГВС и расчет осуществляется по потребленному объёму в куб.м.

Нагревательные приборы устанавливаются под световыми проемами, а также у наружных стен в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.

Регулирование системы отопления осуществляется за счет регулирования температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе при помощи смесительного узла марки MU40-2.5HW.

Температура теплоносителя в питающей сети 105-70°С.

Температура теплоносителя после смесительного узла 80-60°С.

Марка насоса — UPSO 20-40 питание 1х220В, 50Гц, мощность 45 В. Регулирующий клапан — VRG13115-2.5 с электроприводом — 24 В.

Узел оснащается теплосчётчиком в составе:

— вычислитель ТСРВ-026М производства ЗАО «Взлет» (Россия);

— преобразователь расхода электромагнитный ЭРСВ производства ЗАО «Взлет» (Россия);

— комплект преобразователей термоэлектрических КТПТР-01; — комплект диспетчеризации АССВ-030.

Проект производства работ разработан на основании требований следующих нормативных документов, в частности:

-ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные надписи (с Поправками);

— ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам;

— МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

— МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

— Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года);

— СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)»;

— СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

— СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования»;

— Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 N 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

— СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

— СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

— СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

— СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

— СП 68.13330.2012 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

— СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

— СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85»;

-СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района:

В СП 131.13330.2012 климатические характеристики приведены для СПб и Ленинградской области. Зона строительства относится к II климатическому району, подрайону IIВ СП 131.13330.2012, Приложение А, рис. А1. Согласно СНиП 2.01.07- 85*: – снеговой район – III (расчетное значение веса снегового покрова – 180 кгс/м2);

— ветровой район – II (нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2). Барометрическое давление – 1010 гПа; Коэффициент рельефа местности – 1,0.

Климатические характеристики применительно к г. Сосновый Бор

Описание решений по капитальному ремонту объекта:

Источник теплоснабжения — существующие тепловые сети (Государственный контракт №— между -. Точка присоединения здания к тепловым сетям — существующий ИТП (индивидуальный тепловой пункт). Температурный график работы тепловых сетей 150-70°С. Для снижения температуры на отопление (105-70°С) предусмотрена установка узла смешения в существующем узле управления, расположенного в помещении ИТП. Данным проектом предусматривается установка коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) на базе теплосчетчика — регистратора «Взлет ТСР-М». Расход тепла на отопление 54кВт.

Теплопотери через ограждающие конструкции компенсируют нагревательные приборы:

— стальные радиаторы «PRADO Classic» (кроме помещений электрощитовой);

— регистры из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 в помещении электрощитовой. При подборе и установке нагревательных приборов учтена теплотдача трубопроводов.

Для защиты входной двери от врывния холодного воздуха и дополнительного обогрева помещений проектом предусмотрена установки воздушно-тепловой завесы.

Система отопления монтируется из труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75.

Теплоснабжение воздушно-тепловой завесы (У1) осуществляется горячей водой с параметрами 105-70°С. Система монтируется из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.

Источник

Ремонт теплотрассы: планирование, особенности и основные этапы

Организация ремонта тепловых сетей

содержание .. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ..

Организация ремонта тепловых сетей

4.3.1. Особенности производства работ при ремонте тепловых сетей

При проектировании организации и технологии работ по ремонту тепловых сетей следует учитывать ряд особенностей их проведения: а) наличие различного назначения подземных, надземных, наземных инженерных коммуникаций, часто требующих их временного или постоянного переноса, переключения или ограждения;б) ограничение в применении традиционных средств механизации и необходимость в связи с этим выполнения относительно больших объемов работ с применением средств малой механизации и вручную; в) выполнение больших объемов работ по разборке, демонтажу и замене сетей.

Работы по ремонту тепловых сетей чаще всего приходится проводить в стесненных условиях, кроме того, они отличаются рассредоточенностью объектов и сравнительно небольшими объемами на одном объекте.

Проблема механизации строительно-монтажных работ при ремонте тепловых сетей является весьма сложной как в механическом, так и в технологическом аспекте, так как некоторые особенности трудовых процессов зачастую ограничивают возможности эффективного использования различных технических средств. К этим особенностям прежде всего относятся: многооперационность технологических процессов; разнообразие выполняемых операций; рассредоточенность выполняемых операций по месту и во времени; ограниченность объемов по видам работ; большой удельный вес работ, связанных с разборкой и демонтажем конструкций тепловых сетей.

Проблема комплексной механизации при ремонте тепловых сетей решается по двум основным направлениям: расширение эффективности применения существующих машин и механизмов; разработка специальных машин и механизмов для ремонта.

Основные условия, которым должны удовлетворять средства механизации, применяемые при ремонте тепловых сетей, следующие: экономическая эффективность, мобильность, малая энергоемкость, малые габариты, легкость монтажа и демонтажа в стесненных условиях, высокие эксплуатационные качества, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

При производстве строительно-монтажных работ при ремонте тепловых сетей приходится сталкиваться с целым рядом условий, специфических для городских прокладок инженерных коммуникаций и влияющих в той или иной степени, как на выбор метода работ, так и на способ выполнения самих строительно-монтажных процессов. Большое значение имеет местоположение улицы или проезда, где проложена теплосеть. Если улица находится на окраине города, то производство строительно-монтажных работ значительно упрощается. При расположении улицы в центральной части города большие осложнения для производства строительно-монтажных работ вызывают интенсивность движения транспорта, наличие троллейбусных, автобусных или трамвайных путей. Это не только требует сокращения ширины рабочей площадки, но и ограничивает длину разрытия.

При производстве строительно-монтажных работ в таких местах вопросы техники безопасности приобретают особо важное значение не только для рабочих, но и для пешеходов и проезжающих на городском транспорте пассажиров. В проектах производства работ при ремонте вопросы техники безопасности для таких случаев прорабатываются особенно тщательно.

Ширина улицы или проезда, где осуществляется ремонт тепловой сети, также имеет очень большое значение при выборе метода производства работ. В условиях широких улиц удается без затруднения прорыть траншею необходимых размеров, а также разместить монтажную площадку с одной стороны траншеи и отвал грунта с другой, предусмотрев при этом пространство за отвалом для въезда бульдозера.

Если улицы узкие, то отвалов не делают.

На выбор метода работ влияет гидрогеологическая структура грунтов. Сыпучие грунты не позволяют делать узкие по верху траншеи. В водонасыщенных грунтах работы ведут с устройством сплошных креплений или производят искусственное понижение уровня грунтовых вод.

Наибольшее количество подземных пересечений кабелей и трубопроводов встречается на перекрестках улиц, в связи с чем, в этих местах работы значительно осложняются.

Наличие воздушных электросетей часто не позволяет использовать краны и экскаваторы с длинными стрелами.

Из практики строительства городских инженерных подземных сетей известно, что длительное стояние незасыпанных траншей на улицах неизбежно ведет к авариям на городском транспорте и к травматическим случаям с пешеходами.

Поэтому одним из необходимых условий производства работ на городских улицах является высокий темп ремонтных работ, позволяющий сократить длину разрытия до минимальных размеров и, кроме того, уменьшить вероятность возникновения несчастных случаев.

4.3.2. Организация труда ремонта тепловых сетей

Ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей производится ремонтным и эксплуатационным персоналом предприятия как непосредственно на участках теплотрассы, так и в условиях производственных мастерских. Форма организации труда ремонтного персонала — бригадная (звеньевая), т.е. работы выполняются специализированными и комплексными бригадами (звеньями).

Количественный и квалификационный состав бригад (звеньев) устанавливается в зависимости от объема и трудоемкости выполняемых работ и требований правил техники безопасности.

На производство ремонтных работ оформляется наряд, в котором должны быть указаны: место работы, условия работы, содержание работы, время выполнения, порядок отключения и дренирования сети, меры по технике безопасности при выполнении работ и т.д. Рабочие места персонала находятся непосредственно на участках производства работ.

Организация труда на рабочих местах должна удовлетворять требованиям следующих нормативных документов: «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Инструкция по эксплуатации тепловых сетей», «Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на предприятиях».

В условиях производственных мастерских выполняются работы, связанные с ремонтом арматуры, приспособлений, узлов оборудования тепловых сетей, а также с изготовлением отдельных деталей для производства работ.

Перед началом работ на теплотрассе ремонтируемый участок отключается согласно утвержденному графику, ремонтная площадка очищается от грязи, мусора, откачивается вода из камер и каналов.

К месту производства работ ремонтный персонал доставляется на специальной машине, оборудованной для транспортировки людей, укомплектованной спецоборудованием и приборами, а также инструментом и запасными деталями.

На рабочем месте ремонтный персонал проходит инструктаж по технике безопасности, получает задание, необходимые чертежи, разъяснения бригадира или мастера для выполнения работ, обеспечивается спецодеждой, инвентарем, защитными средствами.

При выполнении значительных объемов ремонтных работ для отдыха ремонтного персонала, а также для хранения запасных частей, такелажных приспособлений, инструмента на месте производства работ размещаются временные сооружения: типа вагончиков или сборно-разборные. При ремонтных работах наиболее рационально использовать инвентарные временные сооружения вагонного типа.

Конструктивно такие сооружения могут быть на колесах и перемещаться, как прицепы к автомобилю, или на полозьях, перемещаемых на трейлерах. Размеры в плане сооружений вагонного типа составляют: 2,7×7,30 м; 2,65×8,25 м и др. Электрическую и водопроводную сети вагончиков присоединяют к городским сетям. Стоки осуществляются в колодцы городской канализационной сети.

Трубы, железобетонные элементы каналов и камер, фасонные элементы, арматуру и другие изделия, необходимые для производства ремонтных работ, доставляют с заводов-изготовителей и баз по спецификации в согласованные сроки. Для складирования труб на дорожных покрытиях должны быть предусмотрены лежни.

Размещение на ремонтной площадке доставленных на трассу труб, грузоподъемных механизмов, механизмов для откачки воды, электросварочных агрегатов и другого оборудования осуществляется в соответствии с проектами организации работ, учитывающими местные условия.

Трубы и железобетонные элементы каналов укладывают вдоль улицы параллельно оси теплопровода с таким расчетом, чтобы они не мешали движению транспорта и пешеходов.

До начала земляных работ, разборки дорожных покрытий завозят следующее оборудование и материалы: типовые щиты ограждения; пешеходные мостики из расчета установки их через каждые 50, 100 м; щиты для ограждения деревьев; щиты и короба для ограждения люков колодцев, водосточных решеток; водопропускные лотки. Материалы, не допускающие открытого хранения, а также инструмент размещают в складских временных сооружениях.

После того, как все необходимое для начала ремонтных работ доставлено, установлены все ограждения и пешеходные мостики, сделана проводка сигнального (предупреждающего) электроосвещения и приняты все меры по обеспечению безопасности как работающих, так и пешеходов, приступают к разборке дорожного покрытия и производству земляных работ.

содержание .. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ..

Планирование работ по капитальному ремонту и реконструкции на тепловых сетях

Р.Ю.

Рожков, заместитель главного инженера,А.И.Хейфец, заместитель главного инженера,Предприятие «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»;В.В. Хотяков, ведущий специалист отдела программирования,

000 «Системы эффективного теплоснабжения», г. Санкт –Петербург

Описанная в

предлагаемой статье методика планирования капитальных ремонтных работ на

тепловых сетях была разработана для Предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский»

ОАО «ТГК-1». Потребность в ее разработке в значительной степени была

обусловлена сегодняшним физическим состоянием тепловых сетей этого предприятия

и неэффективностью сложившейся ранее системы выбора участков реконструкции.

Предприятие

«Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее Предприятие) обслуживает в

Санкт-Петербурге и Ленинградской области свыше 800 км трубопроводов (в однотрубном исчислении) со средним диаметром 500-600 мм.

При этом трубопроводы тепловых сетей подземной прокладки составляют 90% от их общей

протяженности. Это означает, что большая часть трубопроводов недоступна для

визуально-измерительного контроля их технического состояния.

В настоящее

время нормативный срок службы тепловых сетей директивно определен равным 25 годам.

Этим же временным интервалом задан и срок полной амортизации оборудования

тепловых сетей, но во многих случаях он не соответствует реальному

эксплуатационному ресурсу трубопроводов тепловых сетей.

Снижению нормативного

срока службы способствует наличие ряда факторов, ускоряющих процесс

коррозионного износа трубопроводов: высокий уровень грунтовых вод; высокая

коррозийная активность грунта; наличие большого числа сопутствующих подземных

коммуникаций (вредное влияние кабелей постоянного тока ЛКС, телефонных линий,

газопровода, водопровода, канализации); вредное влияние электротранспорта. Все

перечисленные коррозионные факторы приводят, в конечном итоге, к повышенной

повреждаемости тепловых сетей.

В настоящее

время из всех принадлежащих Предприятию трубопроводов 26% полностью выработали

свой нормативный ресурс, и каждый год в эту категорию переходят те тепловые

сети, которые эксплуатируются около 25 лет (рис. 1).

Для качественного

повышения надежности теплоснабжения необходимо за короткое время заменить от

200 до 300 км трубопроводов, что не реализуемо, исходя из технических и

финансовых возможностей Предприятия. Средства, ежегодно выделяемые

теплоснабжающей организации на реконструкцию и капитальный ремонт, обеспечивают

выполнение замены не более 40-50 км трубопроводов.

Поэтому программа

реконструкции и модернизации тепловых сетей рассчитана на несколько лет, в

течение которых надежность системы теплоснабжения должна постоянно повышаться.

В этих

условиях планирование работ по реконструкции и капитальному ремонту на

ближайшую перспективу (следующий год) предполагает решение оптимизационной

задачи, которая состоит в следующем: направить выделенные теплоснабжающей

организации средства на реконструкцию тех участков теплопроводов, которые на

данный момент наиболее остро нуждаются в замене. Но как выделить эти участки из

общего объема тепловых сетей?

Сложность

решения этой задачи обусловлена тем, что при определении очередности

реконструкции тепловых сетей теплоснабжающей организации необходимо

руководствоваться множеством факторов, в большинстве своем не поддающихся

численной оценке.

В первую

очередь, при выборе участка реконструкции следует учитывать техническое

состояние тепловых сетей: чем больше степень физического износа трубопроводов,

тем выше приоритет, определяющий срочность вывода рассматриваемого участка

тепловых сетей в капитальный ремонт. Большую сложность представляет определение

степени физического износа трубопроводов.

Детально обследовать на этот предмет

все тепловые сети (особенно при подземной прокладке) практически невозможно.

Исключение составляют те участки тепловых сетей, которые ежегодно

диагностируются методами неразрушающего контроля (МНК), позволяющими с

различной степенью достоверности определять участки трубопроводов с критической

величиной остаточного ресурса.

На Предприятии используется несколько МНК, такие

как: метод акустической эмиссии; акустический метод разработки НПК «Вектор»;

ультразвуковой метод диагностики Wavemaker; метод

тепловизионной аэросъемки (более подробно об опыте использования этих методов

на Предприятии см. статью А.И.

Хейфеца «Внедрение системы мониторинга состояния

технологического оборудования тепловых сетей, опыт и перспектива

использования», журнал «НТ», 2008, № 4, с. 42-46 — прим. ред.).

В то же

время, с достаточной степенью достоверности оценить физический износ

трубопроводов можно и по косвенным признакам, таким как: срок службы; удельная

повреждаемость; наличие вредных факторов, способствующих ускоренному

коррозионному износу.

Хотя степень

коррозионного износа трубопроводов и является определяющим фактором при

планировании сроков замены участка трубопровода тепловой сети, этот фактор

далеко не единственный.

При составлении программы реконструкции тепловых сетей

необходимо также руководствоваться принципом минимизации экономического ущерба

и отрицательных социальных последствий, связанных с аварийными ситуациями на

тепловых сетях (в первую очередь, в зимний период).

Таким

образом, принимая решение об очередности вывода участка тепловых сетей в

капитальный ремонт, необходимо руководствоваться многими разнородными

факторами, методики численной оценки которых отсутствуют.

Поэтому до 2006 г. выбор участков тепловых сетей для включения в программы реконструкции и капитального ремонта

производился решением узкого круга специалистов на основании их

эксплуатационного опыта.

Такая практика, хотя и имеет право на существование,

носит субъективный характер и в ряде случаев не позволяет убедительно

обосновать, почему именно данный участок включен в программу реконструкции, а

не другой.

Это приводило к тому, что программы реконструкции составлялись

неоптимальным образом, вследствие чего часто не достигался желаемый эффект от

ее выполнения, а именно: число повреждений на тепловых сетях и связанный с ними

экономический ущерб от недоотпуска тепловой энергии потребителям из года в год

не сокращались. Причем часто значительное число повреждений давали участки

тепловых сетей, по тем или иным соображениям исключенные из программы

реконструкции и перенесенные на более поздний срок.

Стремление в

кратчайшие сроки решить поставленную перед ОАО «ТГК-1» задачу кардинального

повышения надежности системы теплоснабжения г.

Санкт-Петербурга привело к

осознанию необходимости разработки, на основании всей имеющейся информационной

базы, такой методики составления ежегодных программ реконструкции и

капитального ремонта, которая обеспечила бы максимальное повышение

эффективности использования выделяемых на эти цели средств.

О

разработанной методике. Первые результаты

Результатом

работы технических специалистов в этом направлении было создание методики,

позволяющей формализовать и автоматизировать процесс составления программ

реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей. Суть этой методики

сводится к разработке алгоритма, позволяющего ранжировать все участки

тепловых

сетей по некоему критерию, определяющему актуальность вывода теплопровода в

ремонт: чем данный критерий выше, тем более остро стоит задача его

реконструкции.

Алгоритм

расчета предлагаемого критерия учитывает две группы факторов, первая из которых

определяет эксплуатационное состояние трубопроводов, а вторая — значимость

последствий от возможных технологических отказов при работе в зимний период.

К первой

группе факторов относятся:

1. Срок

службы трубопроводов.

2. Удельная

повреждаемость трубопроводов.

3. Вредное

влияние на теплосеть внешних факторов, ускоряющих коррозионный износ

трубопроводов (в том числе выявленных при диагностике МНК).

4. Вредное

влияние на трубопроводы агрессивности сетевой воды, которая определяется

состоянием водоподготовительных установок на теплоисточнике, снабжающем данную

сеть.

5.

Актуальность реконструкции данного участка трубопровода с целью увеличения его

пропускной способности в соответствии с планами перспективного развития системы

теплоснабжения.

Ко второй

группе факторов относятся:

6. Технологическая

значимость данного участка тепловой сети, которая напрямую связана с величиной

прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении

повреждения на трубопроводе в зимний период.

7. Социальная

значимость, которая определяется тяжестью возможных социально-экономических

последствий аварийных вытеканий из трубопроводов при возникновении дефектов

(значение этого фактора зависит, в первую очередь, от ситуационного положения

трассы прокладки теплопровода).

Для каждого

из вышеперечисленных факторов был определен свой критерий численной оценки

(Ki), а итоговый критерий актуальности вывода участка тепловой сети в ремонт (KΣ) определяется как комбинация этих частных критериев по

формуле: 7

Для расчета

частных критериев (Ki=3i) разработаны алгоритмы, учитывающие фактические

параметры трубопроводов, эксплуатационные параметры транспортируемого

теплоносителя, трассировку теплопроводов относительно городских улиц и

социально значимых объектов, данные замеров электрического потенциала

трубопроводов. Принципиально число критериев может быть увеличено.

Для

использования данной методики необходимо иметь соответствующую расчетную модель

тепловых сетей, состоящую из «элементарных» участков теплопроводов, в пределах

которых сохраняются постоянными основные характеристики трубопроводов (год

последней замены, тип прокладки), расход транспортируемого теплоносителя, а

также другие факторы, по которым осуществляется расчет критерия вывода участка

в ремонт.

Для

Предприятия реализовать разработанную методику удалось с использованием

имеющейся геоинформационной модели тепловых сетей. На ее основе была создана и

функционирует «Информационно-аналитическая система определения остаточного

ресурса трубопроводов» («ИАС ОРТ»), которая позволяет автоматизировать процесс

составления ежегодных программ реконструкции и капитального ремонта.

«ИАС ОРТ»

использует в своей работе большое количество разнородных данных:

•

пространственная модель тепловых трасс -положение участков трубопроводов на

карте города;

• основные

характеристики трубопроводов (годы прокладки, диаметры, тип изоляции, тип

прокладки и др.);

• информация

по возникшим дефектам на трубопроводах за последние несколько лет;

•

дополнительная информация об участках трубопроводов (результаты диагностики

МНК, вредное влияние внешней среды, социальная значимость и др.);

• расходы

теплоносителя, перекачиваемого по каждому участку тепловых сетей, для

определения их технологической значимости (из результатов гидравлического

расчета эксплуатационного режима системы теплоснабжения).

Все эти

данные введены в систему и с помощью постоянного режима коррекции и

редактирования, в соответствии с происходящими изменениями, поддерживаются

актуальными и достоверными, что очень важно для процессов принятия решения. На

рис. 2 приведен внешний вид программной части системы.

Помимо

решения целого ряда задач «ИАС ОРТ», очевидна и автоматизация процесса

составления ежегодных программ реконструкции и капитального ремонта на ее базе.

Действительно, большое количество объектов, по каждому из которых необходимо

задавать все параметры, необходимые для реализации методики, превращают расчет

по выделению участков, требующих первоочередного вывода в капитальный ремонт, в

занятие чрезмерно рутинное и требующее больших временных затрат.

Процесс

составления ежегодных программ проходит по следующему сценарию. Используя введенную

информацию и заложенную методику, система рассчитывает значение численного

критерия для каждого элемента пространственной модели.

Затем, на основе

дополнительной информации об общем объеме возможных ремонтов, минимальной

протяженности участков ремонта, расстояний между участками ремонта, происходит

объединение отдельных элементов пространственной модели в участки ремонта. На

рис. 3 приведен результат работы в табличном и графическом виде.

Перечень

сформированных участков, при необходимости, может быть отредактирован

специалистами и таким образом сформирована окончательная программа

реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей.

Эффект от

внедрения «ИАС ОРТ» на Предприятии «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО

«ТГК-1» можно оценить по итогам прохождения отопительного сезона 2007-2008 гг.

(после выполнения программы реконструкции, составленной на основании описанной

методики), путем сравнения данных о повреждаемости тепловых сетей и недоотпуску

тепловой энергии за этот период с аналогичными данными за предыдущий

отопительный сезон.

Результаты такого сравнения показывают, что число аварийных

отключений на тепловых сетях из-за повреждений трубопроводов, а также связанный

с этими отключениями недоотпуск тепловой энергии снизились в отопительном

сезоне 2007-2008 гг. примерно на 40%.

Ремонт тепловых сетей

К ремонту тепловых сетей могут допускаться рабочие, знакомые с оборудованием тепловых сетей и прошедшие специальное обучение.

До начала работ ответственный руководитель должен лично проинструктировать всех рабочих ремонтных бригад об особенностях предстоящего ремонта, обратив внимание на соблюдение правил техники безопасности.

Запрещается производство ремонтных работ на оборудовании, находящемся под давлением и напряжением, без наряда и принятия соответствующих мер безопасности.

Ремонт тепловых сетей представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств, а также на модернизацию как отдельных конструкций и элементов, так и тепловой сети в целом, что обеспечивает надежность и повышение экономичности ее в эксплуатации.

Ремонт тепловых сетей подразделяется на текущий и капитальный.

Ремонтные работы, которые по своему характеру не отличаются от текущего ремонта, но производятся на данном участке тепловой сети одновременно с капитальным ремонтом, относятся к капитальному ремонту.

Капитальный ремонт и выполняемые одновременно с ним работы по текущему ремонту, как правило, должны производиться в летний период по заранее составленному для каждой магистрали и теплосети в целом плану-графику, утвержденному главным инженером предприятия и согласованному с местными органами власти.

График ремонтных работ должен, как правило, составляться из условия поочередного ремонта магистральных теплопроводов. Ремонт ответвлений следует осуществлять одновременно с ремонтом соответствующей магистрали.

Текущий и капитальный ремонты тепловых пунктов и систем теплоснабжения абоненты должны производить по плану-графику, увязанному по срокам выполнения с графиком ремонта тепловой сети; план-график должен быть согласован с предприятием теплосети.

В графике должны быть указаны минимальные сроки отключения тепловых сетей, чтобы не допустить длительных перерывов горячего водоснабжения.

Максимальная длительность отключения потребителей горячего водоснабжения не должна превышать 12—15 дней При больших объемах работ сроки отключения согласовываются с местными органами власти в каждом отдельном случае.

Для обнаружения утечки воды из сети и систем теплопотребления, а также для замены приборов учета и регулировочной аппаратуры допускается отключать участки сети или тепловых пунктов при температуре наружного воздуха не ниже —15° С на срок до 4 ч.

Отключать отдельные участки сети и абонентские системы для проведения мелких профилактических ремонтов можно при наружной температуре выше —10° С на срок не более 8 ч; отключение при более низких наружных температурах допускается лишь в аварийных случаях.

Для производства ремонтных работ районы теплосети должны иметь в своем распоряжении механизмы и оборудование, примерный перечень которых (в штуках) приведен ниже:

При наличии в составе теплосети службы ремонта с ремонтным цехом и механической мастерской оборудование и механизмы, как правило, находятся в ведении этой службы.

Кроме оборудования и механизмов, перечисленных выше, теплосеть должна иметь в своем распоряжении:

а) машины АВМ — 2 шт. (радиофицированные с диспетчерской службой);

в) автокран грузоподъемностью 50 кН (5 тс);

г) экскаватор с ковшом вместимостью 0,23—0,5м3;

д) другие транспортные средства и механизмы (тракторы, бульдозеры и т. п.).

В зависимости от местных условий количество и номенклатура оборудования и механизмов в ремонтной службе или в районах могут изменяться по усмотрению главного инженера теплосети.

Ремонт трубопроводов. Капитальный и текущий ремонты тепловых сетей производятся специально комплектуемыми ремонтными бригадами, включающими в состав помимо ремонтного персонала теплосети весь эксплуатационный персонал района, высвобождающийся от обычной работы по текущей эксплуатации сетей и тепловых пунктов.

При комплектации бригад следует по возможности использовать эксплуатационный персонал на обслуживаемых им участках. Руководство ремонтной бригадой в зависимости от характера и значительности работ возлагается на мастера района тепловой сети или на наиболее квалифицированных рабочих, обладающих организаторскими навыками.

Общее руководство ремонтными работами в каждом районе теплосети осуществляет начальник теплосети (ответственный за эксплуатацию тепловых сетей).

В теплосети на ремонтные работы и связанные с ними отключения должна быть заведена система нарядов. Наряды выдаются начальником теплосети, в ведении которого находится ремонтируемый участок с оборудованием.

В наряде должны быть указаны: а) место работы; б) условия работы; в) конкретное содержание работы; г) время выполнения; д) порядок отключения и дренирования сети; е) последовательность операций по ремонту; ж) меры по технике безопасности при выполнении работы.

Допуск к работе по нарядам производит мастер района, обслуживающий данный участок сети или оборудования, с разрешения дежурного диспетчера теплосети.

Допускающий (мастер) обязан проинструктировать ответственного руководителя и персонал ремонтной бригады, с записью в журнале, об условиях и порядке производства работ, указанных в наряде.

В случаях, когда отключающие задвижки и вентили не имеют необходимой плотности, перед началом работ ремонтируемый участок тепловой сети должен быть отсоединен установкой заглушек. Толщина заглушек должна соответствовать давлению рабочей среды (пара или воды). Заглушки должны иметь ясно видимые хвостовики и устанавливаться, как правило, ими вверх.

Ответственный руководитель и производитель работ до начала работ должны лично убедиться в плотном закрытии задвижек и вентилей и отсутствии давления в трубопроводах. При наличии избыточного давления в трубопроводе приступать к ремонтным работам запрещается.

Проверку совпадения болтовых отверстий фланцевых соединений следует производить только с помощью ломиков или оправок. Выполнять эту работу пальцами запрещается.

При работах в камерах с параллельно действующими теплопроводами ответственный руководитель и производитель работ должны принять меры по охране людей от ожогов и воздействия высокой температуры (ограждения действующего оборудования, вентиляция, спецодежда и т. п.).

Ремонт тяжелого оборудования в камерах и туннелях должен производиться с использованием подъемных механизмов (тали, домкраты и т. п.) и с применением мер безопасности, соответствующих особо стесненным условиям.

Вывезенные на трассу трубы должны быть разложены вдоль траншеи на расстоянии не менее 1 м от ее бровки.

Запрещается выполнять монтаж и сварку труб в подвешенном состоянии без установки подкладок в местах соединений.

Ремонтные работы в камерах, туннелях, котлованах, шурфах и траншеях, в которых возможно наличие газа, должны выполняться по наряду и в соответствии с указаниями правил «Работа в резервуарах, колодцах и дренажных каналах».

Добивку сальников компенсаторов допускается производить при избыточном давлении в трубах 19,62 кПа (2 м вод. ст.) и при температуре теплоносителя не более 45° С. Во всех остальных случаях добивка сальников должна выполняться только после опорожнения трубопроводов.

Замена сальниковой набивки компенсаторов может осуществляться только после полного опорожнения трубопровода.

На выполненные и принятые ремонтные работы составляется приемочный акт, в котором отражаются объем и характер произведенного ремонта по отдельным элементам оборудования.

Акты приемки со всей технической документацией по ремонту и экземпляром чертежей должны храниться в районе или в производственном отделе теплосети вместе с паспортами соответствующего оборудования и теплопроводов.

Включение теплопроводов после ремонта производится по распоряжению дежурного диспетчера тепловой сети после закрытия наряда и получения им личного сообщения от производителя работ (мастера или бригадира) об окончании ремонтных работ и снятии людей.

Включение теплопроводов после ремонта в определенный, обусловленный заранее час без получения сообщения об окончании работ и о снятии людей не допускается.

При производстве ремонтных работ персонал, участвующий в ремонте, должен руководствоваться «Правилами технической эксплуатации и правилами техники безопасности теплоиспользующих установок и тепловых сетей».

Перечень работ, проводимых при капитальном ремонте тепловых сетей.

Каналы, камеры п опоры воздушных прокладок.

- Восстановление поврежденных или смена пришедших в негодность строительных конструкций каналов, камер, смотровых колодцев, павильонов и опор воздушных прокладок.

- Восстановление поврежденных, смена пришедших в негодность или прокладка дополнительных дренажей из камер и каналов, а также попутных дренажей для понижения уровня грунтовых вод в действующих сетях.

- Восстановление пли устройство нового защитного слоя в железобетонных конструкциях каналов, камер, опор воздушных прокладок, а также штукатурка кирпичных конструкций.

- Полная или частичная смена гидроизоляции каналов и камер.

- Восстановление или смена подвижных и неподвижных опор, а также системы креплений трубопроводов при воздушных прокладках, на эстакадах и искусственных сооружениях (мосты, путепроводы и т. п.).

- Вскрытие и очистка каналов от заиливания с восстановлением гидроизоляции.

- Смена металлических спускных лестниц в камере.

- Смена люков.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

- Смена отдельных участков пришедших в негодность трубопроводов с модернизацией (в необходимых случаях) прокладки путем увеличения диаметра труб (не более чем на два типоразмера), применения компенсаторов, задвижек и других устройств более совершенных конструкций, изоляции более совершенных типов, а также путем отклонения при необходимости от существующего направления.

- Восстановление или нанесение вновь на действующие трубопроводы гидроизоляции.

- Полная или частичная смена тепловой изоляции.

- Смена или установка дополнительных задвижек или другой запорной арматуры, компенсаторов и фасонных частей или их ремонт со сменой изношенных деталей.

- Смена пришедших в негодность регулировочной и предохранительной аппаратуры и автоматических устройств, а также средств автоматики, телемеханики и связи или ремонт со сменой основных изношенных деталей.

- Смена или ремонт со сменой деталей электрических, электромагнитных, гидравлических и других приводов задвижек, авторегуляторов, насосов, вентиляторов, а также пусковой аппаратуры к ним.

- Смена или ремонт со сменой деталей силовой и осветительной аппаратуры и шкафов рабочего освещения в камерах, каналах, коллекторах, павильонах, на эстакадах и насосных станциях.

- Смена или ремонт со сменой деталей насосов, грязевиков, пароводяных или водяных подогревателей, конденсатоотводчиков, элеваторов, аккумулирующих емкостей и другого тепломеханического оборудования насосных и аккумуляторных станций и тепловых пунктов.

- Ремонт, дооборудование и смена тепловых щитов и теплоизмерительных приборов.

- Ремонт со сменой негодных деталей или установка вновь на действующих сетях устройств для защиты от электрокоррозии.

- Ликвидация перекосов арматуры, образовавшихся в результате осадок трубопроводов при бесканальной прокладке, связанная с переваркой конструкций трубопровода (компенсаторы, фланцевые соединения, ответвления) или несущих и направляющих опор.

- Очистка внутренней поверхности труб и тепломеханического оборудования от накипи и продуктов коррозии механическим или химическим путем, или гидропневматической промывкой.

Расход материалов на осмотры и межремонтное обслуживание определяется путем введения коэффициента К к общему расходу материалов на капитальный, средний и малый ремонты.

29. Планирование ремонта оборудования

Планирование в

системе ППР заключается:

1) в определении

объема и трудоемкости работ по ремонту

и техническому обслуживанию оборудования;

2) в определении

простоев оборудования в связи с ремонтом

и техническим обслуживанием;

3) в определении

численности рабочих, необходимой для

выполнения запланированного объема

работ;

4) в определении

потребности в материалах и запасных

частях.

Планирование

начинается с составления годового плана

ремонта с указанием календарного срока

их выполнения.

Сроки выполнения

ремонтных работ, их трудоемкость и сроки

простоя оборудования в ремонте

определяется по нормативам ППР.

Для равномерной

загрузки ремонтного персонала в течение

года график ремонта может корректироваться,

таким образом, чтобы объем ремонтных

работ был примерно одинаковым по месяцам.

На основании

годового плана ремонта оборудования

составляются месячные планы.

Численность

ремонтного персонала определяется в

зависимости от трудоемкости ремонтных

работ.

Трудоемкость

ремонтных работ определяется по формуле:

где:

— общая трудоемкость ремонтных работ

механической части оборудования, н/час.;

— категория ремонтной сложности i– го

оборудования, подвергающегося

соответственно КР, СР, ТР и осмотру;

,

,,- трудоемкость единицы ремонтной

сложности оборудования при проведении

КР, СР, ТР и осмотру, н/час.;

,

,,- количество единиц оборудования

подвергающегося соответственно КР, СР,

ТР и осмотру.

Численность

ремонтных рабочих (например, слесарей)

определяется по формуле:

где:

— численность слесарей ремонтников,

чел.;

— общая трудоемкость

слесарных работ, н/час.;

— годовой, эффективный

фонд времени одного рабочего, час.;

— коэффициент

выполнения норм.

Для определения

численности рабочих, занятых техническим

обслуживанием, необходимо определить

трудоемкость определенного вида работ

(слесарных, смазочных, электрослесарных,

станочных).

Суммарная (общая)

трудоемкость работ по i– му виду

технического обслуживания ()

определяется по такой формуле:

где:

— ремонтная сложность i– го

оборудования, рем. ед.;

— количество часов

работы i– го

оборудования, час.;

— трудоемкость

выполнения j– го вида

технического обслуживания, на 1R

за 1000 часов работы оборудования;

т

– количество единиц оборудования,

подвергающееся j

виду технического обслуживания.

Численность

рабочих, занятых j– м видом

технического обслуживания, определяется

по такой же формуле, как и для ремонтных

рабочих.

Потребность в

материалах для всех видов ремонтов

определяется исходя из ремонтной

сложности оборудования и из норм расхода

материалов на 1R

для капитального, среднего и текущего

ремонтов.

Потребность в

материалах для технического обслуживания

определяется исходя их ремонтной

сложности оборудования и установленных

норм расхода на 1R

за 1000 час. оперативного времени работы

этого оборудования.

Потребность в

запасных частях для КР, СР, ТР определяется

исходя из ремонтной сложности оборудования

и норм расхода 1R.

30. Организация ремонтных работ и пути повышения их эффективности

В процессе работы

оборудование изнашивается, поэтому

снижаются его точность, мощность и

производительность. Для поддержания

оборудования в работоспособном состоянии

требуется его систематическое техническое

обслуживание и своевременный ремонт.

Эти функции выполняет ремонтное хозяйство

предприятия, задачами которого являются:

1) обеспечение

нормальной постоянной работоспособности

оборудования;

2) сокращение

времени и затрат на ремонт и техническое

обслуживание оборудования.

В состав ремонтного

хозяйства входят:

1) отдел главного

механика (ОГМ);

2) ремонтно-механический

цех (РМЦ);

3) цеховые ремонтные

базы (ЦРБ);

4) склады оборудования

и запасных частей.

В составе ОГМ

создаются такие подразделения: бюро

планирования и анализа,

конструкторско-технологическое бюро,

планово-производственное бюро и группа

кранового оборудования.

ОГМ ведет учет

оборудования, планирует и контролирует

выполнение ремонтных работ, осуществляет

контроль за правильной эксплуатацией

оборудования, организует смазочное

хозяйство, руководит складскими запасами

деталей, осуществляет техническую

подготовку ППР, планирует работу РМЦ,

следит за эксплуатацией подъемно-транспортных

механизмов.

РМЦ выполняет

работу по ремонту и модернизации

оборудования, изготавливает и

восстанавливает сменные детали для

оборудования.

ЦРБ создаются в

крупных цехах предприятий при использовании

децентрализованной и смешанной системы

организации ремонта. Они выполняют те

же функции, что и РМЦ. ЦРБ подчиняются

механику цеха.

Склады оборудования

и запасных частей осуществляют учет и

хранение всех материальных ценностей,

необходимых для проведения ремонта,

модернизации и замены оборудования и

подъемно-транспортных средств.

Существуют два

подхода к организации технического

обслуживания и ремонту оборудования:

Первый подход

(реактивный) заключает в том, что все

виды обслуживания и ремонта осуществляются

по мере возникновения проблемы.

Второй подход

(профилактический) заключается в том,

что все виды работ по техническому

обслуживанию и ремонту осуществляются

по заранее разработанному графику.

Руководители

должны сбалансировать эти два подхода

таким образом, чтобы свести к минимуму

сумму затрат на ремонт и техническое

обслуживание и потери от простоя

оборудования.

Основные направления

по совершенствованию организации

ремонта:

1) Внедрение узловых

и последовательно-узловых методов

ремонта – для однотипных станков одной

модели создается запас отремонтированных

узлов.

2) Внедрение

централизованного ремонта – предприятие

осуществляет специализированный ремонт

оборудования.

3) Снижение

трудоемкости рем. Работ – за счет

автоматизации и механизации работ.

4) Внедрение

индустриальных методов ремонта – для

этого на предприятии нужно:

Централизовать в ОГМ техническое руководство ремонтом.

Сгруппировать оборудование по признакам общности технологического ремонта.

Приобрести или разработать типовые технологические процессы ремонта.

Приобрести или изготовить технологическую и контрольно-проверочную оснастку.

Приобрести или изготовить технологические инструкции по выполнению унифицированных операций.

Ввести обязательный порядок документации, оформления приемки процесса ремонта контролерами ОТК.

Разработать систему проверки и ремонту всей оснастки.

Обучить рем. персонал по выполнению ремонтов по типовым технологическим процессам.

Создать учебник по изготовлению, ремонту и аттестации оснастки.

Осуществлять постоянный контроль со стороны ОГМ за соблюдением тех. дисциплины при ремонте оборудования.

Особенности и этапы демонтажа теплотрасс

В статье мы рассмотрим общие стадии демонтажа труб отопления, и каким факторам следует уделить внимание в первую очередь при выборе организации выполняющей работы.

Демонтаж теплотрассы. С чего начать?

Зачастую демонтаж теплотрассы необходим при капитальном ремонте или замене всей сети. Работа это крайне ответственная, поэтому следует привлекать организацию с безупречной репутацией.

Специалисты и работники должны иметь соответствующий опыт и документальное подтверждение компетенции, все необходимые допуски и аттестации.

Предварительно следует оценить отзывы, оставленные их клиентами, по возможности осмотреть объекты, на которых уже проводились работы.

Подготовка и последовательность демонтажа

После подписания договора и составления сметы заказчик передает подрядчику объект. Зависимо от масштабов работ, задействуется разное количество тяжелой землеройной, грузоподъемной, сварочной техника и персонала компании.

Далее, область демонтажа оцепляется в целях безопасности, устанавливаются информационные щиты. Особенно это актуально, если процесс происходит недалеко или непосредственно на проезжей части.

При демонтаже подземной теплосети, всю процедуру можно условно разбить на 3 фазы:

- Применения отбойных молотков позволяет снять асфальт или бетон с поверхности, под которой проложены трубы.

- После этого верхний шар грунта раскапывают и снимают плиты перекрытия.

- Сам демонтаж и резка труб осуществляется после зачистки канала.

Разборка воздушного трубопровода в разы проще, ввиду отсутствия надобности в снятии асфальтобетонного шара и раскопки почвы. При работах в холодную пору года на территории устанавливают дополнительные конструкции и оборудование.

Срезанные трубы отправляют на металлолом или используют в хозяйственных и производственных целях, например, как сваи. Оптимальным будет вариант, когда организация, занимающаяся демонтажем труб, берется и за их перевозку. Это позволяет заказчику сэкономить значительную сумму на транспортировке.

Временные рамки проведения работ

От скорости демонтажа напрямую зависит, как быстро будут проложены новые трубы. Срыв сроков может сыграть роковую роль, особенно в преддверии или непосредственно в холодный сезон года. Серьезная, дорожащая собственной репутацией компания никогда намеренно не будет нарушать оговоренные даты.

Выбирайте только надежного и проверенного подрядчика, который имеет все необходимое оборудование, четко соблюдает условия договора и предоставляет свои услуги в комплексе.

Капитальный ремонт тепловых сетей

Текущий ремонт тепловых сетей

Текущий ремонт тепловых сетей представляет собой комплекс профилактических мероприятий, который осуществляется в процессе эксплуатации тепловых сетей для гарантированного обеспечения их работоспособности, предупреждения износа отдельных элементов системы теплоснабжения и устранения мелких дефектов на период до следующего капитального ремонта. Текущий ремонт проводят по мере крайне важно сти по утвержденному графику. Перечень базовых работ, проводимых при текущем ремонте тепловых сетей, включает следующие операции.

1. По трубопроводам, оборудованию сетей, насосных подстанций, тепловых пунктов и т. д.:

‣‣‣ смену отдельных труб, отводов, тройников, переходов;

‣‣‣ сварку или подварку отдельных стыков труб;

‣‣‣ частичный ремонт тепловой изоляции в проходных каналах и камерах;

‣‣‣ вскрытие, ревизию и ремонт со сменой отдельных деталей запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры; притирку дисков или золотников; набивку или смену сальниковых уплотнений; смену прокладок и подтяжку болтов фланцевых соединений;

‣‣‣ ревизию и мелкий ремонт насосов;

‣‣‣ ревизию и мелкий ремонт электрических, электромагнитных и гидравлических приводов запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей насосов и пусковой аппаратуры к ним;

‣‣‣ смену и ремонт гильз для термометров и кранов для контрольно- измерительных приборов;

‣‣‣ вскрытие и очистку грязевиков, фильтров и аккумуляторных

‣‣‣ мелкий ремонт автоматической аппаратуры и самопиiвущих приборов контроля и учета.

2. По строительным конструкциям (каналам, камерам, павильонам, эстакадам, опорам и

‣‣‣ восстановление отдельных разрушений частей стен проходных каналов и камер и закрепление отдельных конструкций

‣‣‣ смену и ремонт отдельных лестниц (ходовых скоб), площадок и ограждений с подваркой металлоконструкций

‣‣‣ восстановление окраски металлоконструкций

‣‣‣ очистку дренажных трубопроводов ершами от отложений ила;

‣‣‣ восстановление и заделку разрушенных люков.

Мелкий ремонт, как правило, ликвидацию течей сальниковых уплотнений, фланцевых соединений, чистку дренажей, воздушников, правку и закрепление опор, смазку трущихся узлов и другие операции выполняют без отключения теплопроводов. Текущий ремонт более крупного оборудования выполняют при кратковременном отключении участков тепловой сети.

Капитальный ремонт тепловых сетей предназначен для полного Восстановления изношенных тепловых сетей или их частей, а также их модернизации с применением более экономичного и современного оборудования.

Капитальный ремонт также включает реконструкцию в целях присоединения новых потребителей и дальнейшего увеличения мощности тепловых сетей на перспективную нагрузку.

Перечень базовых работ при капитальном ремонте тепловых сетей включает следующие операции.

1. По трубопроводам, оборудованию сетей, насосных подстанций, тепловых пунктов и т:д.:

‣‣‣ смену или замену на больший диаметр вышедших из строя отдельных участков Теплопроводов с установкой нового оборудования (опор, компенсаторов, задвижек и т. д.);

‣‣‣ полную или частичную замену тепловой изоляции трубопроводов;

‣‣‣ восстановление или нанесение нового гидроизоляционного покрытия;

‣‣‣ смену запорной, регулировочной и предохранительной арматуры, компенсаторов и фасонных частей или их ремонт со сменой вышедших из строя деталей; ликвидацию перекосов арматуры и оборудования, образовавшихся в результате осадок трубопроводов (особенно при бесканальной прокладке);

‣‣‣ смену или ремонт с заменой деталей электрических, электромагнитных, гидравлических и других приводов задвижек, регуляторов, насосов, а также пусковой аппаратуры к ним;

‣‣‣ смену или ремонт с заменой деталей насосов, грязевиков, подогревателей, элеваторов, аккумулирующих емкостей и другого тепло- технического оборудования, тепловых станций и абонентских вводов;

‣‣‣ смену и ремонт с заменой деталей силовой, контрольно-измерительной и осветительной аппаратуры;

‣‣‣ ремонт или установку на вновь действующих сетях устройств для защиты от электрокоррозии;

‣‣‣ очистку внутренней поверхности и тепломеханического оборудования от накипи и коррозии механическим или химическим методом с последующей гидропневматической промывкой.

2. По строительным конструкциям (каналам, камерам, павильонам, эстакадам, опорам и т. д.):

‣‣‣ восстановление поврежденных или смену пришедших в негодное состояние конструкций каналов, камер, павильонов и опор надземных прокладок;

‣‣‣ восстановление поврежденных, смену вышедших из строя или прокладку дополнительных дренажных устройств из камер и каналов, а также попутных дренажей для понижения уровня грунтовых вод в действующих тепловых сетях;

‣‣‣ восстановление или устройство нового защитного слоя в железобетонных конструкциях каналов, камер, павильонов, а также штукатурки конструкций;

‣‣‣ полную или частичную замену гидроизоляции каналов, камер и павильонов;

‣‣‣ восстановление или замену подвижных и неподвижных опор, а также системы креплений при надземных прокладках;

‣‣‣ вскрытие и очистку каналов от нанесенного в процессе эксплуатации ила;

‣‣‣ смену металлических лестниц в камерах и на эстакадах или ходовых скоб;

Ремонтные работы, которые соответствуют текущему ремонту, но выполняются на данном участке тепловой сети одновременно с капитальным ремонтом, относятся к капитальному ремонту.

Капитальный ремонт и выполняемые одновременно с ним работы по текущему ремонту, как правило, производят в летний период по заранее составленному плану-графику. План-график ремонтных работ следует составлять из условия поочередного ремонта магистральных теплопроводов.

Ремонт ответвлений осуществляют одновременно с ремонтом соответствующей магистрали, а капитальный ремонт подстанций и тепловых пунктов производят одновременно с ремонтом тепловых сетей.

для улучшения качества ремонта и сокращения сроков простоя оборудования в ремонте, а также снижения затрат на капитальный

ремонт в целом рекомендуется применять скоростные методы ремонта. Работы по капитальному ремонту тепловых сетей следует выполнять индустриальным методом с предварительной заготовкой и сборкой укрупненных узлов и элементов трубопроводов в заготовительных мастерских или на заводах. По окончании капитального ремонта тепловые сети испытывают и промывают до полного осветления теплоносителя.

Совершенствование управления капитальным ремонтом тепловых сетей — важный фактор повышения его эффективности. В решении этой задачи ведущее место занимает улучшение планирования. Система планирования капитального ремонта тепловых сетей представляет собой один из функциональных блоков в единой си-стеме эксплуатации и ремонта.

В ней техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты являются взаимосвязанными и взаимообусловленными элементами.

При этом должна достигаться полная сбалансированность планов с учетом обеспеченности финансовыми ресурсами, производственными мощностями ремонтностроительных организаций, а также материально-техническими ресурсами.

Капитальный ремонт тепловых сетей — понятие и виды. Классификация и особенности категории «Капитальный ремонт тепловых сетей» 2017, 2018.

Источник