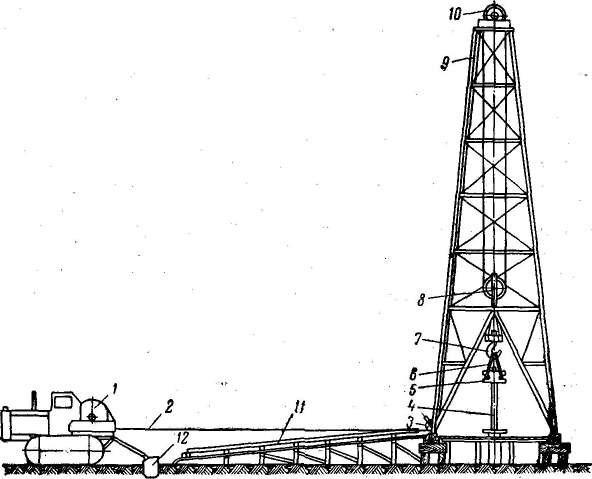

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИНЫ

Все работы по подземному текущему и капитальному ремонту сопровождаются спуском в скважину и подъемом из нее труб,штанг и различных инструментов. Поэтому над устьем скважины должно быть установлено подъемное сооружение.

Такими сооружениями являются вышки или мачты. Кроме этого, у скважины необходимо иметь подъемный механизм. В качестве такого механизма применяются тракторные или автомобильные подъемники, которые представляют собой механизированные лебедки, смонтированные на тракторе или автомобиле.

Схема оснащения вышки или мачты для подъема и спуска труб, штанг и различных инструментов при-подземном ремонте скважины представлена на рис. 167.

Вышка оснащается обычным полиспастом или талевой системой с крюком, на котором при помощи специальных приспособлений подвешивается поднимаемый груз (трубы, штанги). Неподвижные ролики полистаста, собранные в один узел, называемый крон-блоком, устанавливаются на верхней площадке вышки. Обычно все ролики кронблока свободно насажены на один вал, укрепленный на массивной раме. В кронблоке может быть от трех до пяти роликов в зависимости от требуемой грузоподъемности талевой системы.

Подвижные ролики талевой системы также собраны в один узел, называемый талевым блоком. Здесь также все ролики свободно насажены на одном валу.

Талевый блок висит на стальном канате, который поочередно пропускается через ролик кронблока, ролик талевого блока и обратно в том же порядке. Неподвижный конец каната заякорен у основания вышки, а подвижный конец прикреплен к барабану лебедки.

Во избежание опрокидывания вышки при подъеме или спуске колонны труб подвижный конец каната перед закреплением его у барабана лебедки в большинстве случаев пропускается через оттяжной ролик, укрепленный у основания вышки, как это показано на рис. 167.

Таким образом, талевый блок, крюк и подвешенные на нем трубы висят на нескольких канатах, или, как иначе говорят, на струнах. Число струн обычно равняется от 2 до 10; в соответствии с этим 338

нагрузка на рабочий конец каната и на лебедку в 2—10 раз меньше силы тяжести груза, висящего на крюке.

При вращении барабана лебедки канат наматывается на барабан и происходит подъем труб. Спуск производится под действием силы тяжести труб.

Трубы и штанги при подъеме из скважины обычно укладывают на мостки и стеллажи, сооружаемые наклонно у вышки или мачты.

Рис. 167. Схема оборудования вышки для подземного ремонта

1 — тракторный подъемник; 2 —>• стальной канат; з — оттяжной ролик;

4 — труба; 5 — элеватор; б — штропы; 7 — крюк; В — талевый блок; 9 —

вышка; 10 — кронблок; 11 — мостки; 12 — упор для трактора.

В ряде районов (Баку, Грозный) спуско-подъемные операции с трубами и штангами иногда проводят по технологии, предусматривающей размещение труб в вертикальном положении внутри фонаря вышки и подвеску штанг в специальной люстре. Эта технология, известная под шифром МСПД (механизация спуско-подъемных работ при добыче нефти), предусматривает совмещение свинчивания и развинчивания труб и штанг с подъемом или спуском талевого блока с порожним элеватором. В результате достигается высокая производительность труда при сокращении сроков подземного ремонта.

При спуске или подъеме желонки при очистке скважины от пробки, поршня при поршневании, насосных штанг, спускаемых на небольшую глубину, и т. п. канат от барабана лебедки пропускают через оттяжной ролик и перекидывают через один верхний ролик на кронблоке. Часто в этом случае оттяжной ролик не применяют вообще.

|

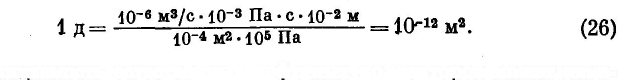

| 1 кгс/см 2 «=. 10 8 Па, 1 см 3 = Ю’ 6 м 3 , 1 см 2 = 10″ 4 м 2 , из (25) получим следующее соотношение: |

|

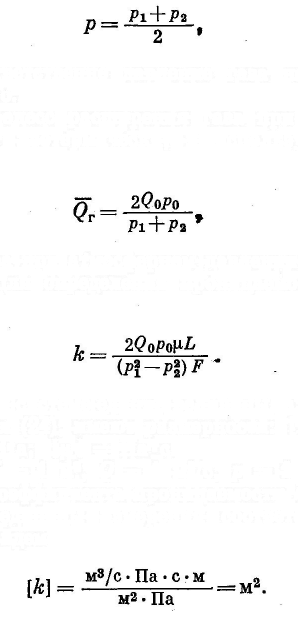

где () — объемный расход газа при среднем давлении р по длине образца.

При малых длинах испытуемых образцов среднее давление по длине образца может быть принято

|

| где р 1 и р г — соответственно давление газа на входе в образец и на выходе из него. Полагая, что процесс расширения газа при фильтрации через образец происходит изотермически, и используя закон Бойля— Мариотта, получим |

| (23) |

| где (?0 — расход газа при атмосферном давлении ро. Тогда формула для определения проницаемости пород по газу запишется в виде: |

| (24) |

| В Международной системе единиц величины, входящие в формулы проницаемости (20) и (24), имеют размерности: [Ь] = м; [Р] = м 2 ; [ 3 /с; [р] = Па; [ц] = Па-с. При Ь = 1 м, Р = 1 м 2 , 3 /с, р = 1 Па и ц, = 1 Па-с получим значение коэффициента проницаемости 1с = 1 м 2 . Действительно, подставив единицы измерения соответствующих величин в формулу (20), найдем |

Таким образом, в системе СИ за единицу проницаемости в 1 м 2 принимается проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью 1 м 2 и длиной 1 м при перепаде давления 1 Па, расход жидкости вязкостью 1 Па-с составляет 1 м 3 /с.

Физический смысл размерности и (площадь) заключается в том, что проницаемость как бы характеризует величину сечения каналов пористой среды, по которым в основном происходит фильтрация.

Единица проницаемости 1 м 2 велика и неудобна для практических расчетов. Поэтому в промысловом деле для оценки проницаемости обычно пользуются практической единицей — дарси (д), которая в 10 12 раз меньше, чем проницаемость в 1 м 2 (1 д — проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью 1 см а и длиной 1 см при перепаде давления 1 кгс/см 2 расход жидкости вязкостью 1 спз составляет 1 см 3 /с). Величина, равная 0,001 д, называется миллидарси. Учитывая, что

Проницаемость естественных нефтяных коллекторов может изменяться в очень широких пределах даже по одному и тому же пласту. Приток нефти и газа в пластах наблюдается даже при незначительной проницаемости пород (в пределах 10—20 мд и ниже) при наличии высоких перепадов давлений.

Большая часть нефтеносных и газоносных пластов имеет проницаемость от 100 до 2000 мд. Глинистые породы имеют проницаемость в тысячные и десятитысячные доли миллидарси, поэтому они практически непроницаемы.

Характерной особенностью продуктивных пород нефтяных и газовых месторождений является то, что проницаемость их по горизонтали (параллельно напластованию) больше проницаемости этих же пород в направлении, перпендикулярном напластованию. Это объясняется большей уплотненностью пород перпендикулярно напластованию.

При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в пористой среде движутся нефть, газ, вода или нефте-, водогазовые смеси. В зависимости от того, что движется в пористой среде и каков характер движения, проницаемость одной и той же среды может быть различной. Поэтому для характеристики проницаемости нефтесо-держащих пород введены понятия абсолютной, фазовой (эффективной) и относительной проницаемости.

Абсолютной проницаемостью называется проницаемость пористой среды при движении в ней лишь одной какой-либо фазы (газа или однородной жидкости). Абсолютной проницаемостью принято считать проницаемость пород, определенную по газу (азоту).

Фазовой (эффективной) проницаемостью называется проницаемость породы для данных газа или жидкости при содержании в породе многофазных систем. Фазовая проницаемость зависит от физических свойств породы и степени насыщенности ее жидкостью или газом.

Относительной проницаемостью пористой среды называется отношение фазовой проницаемости этой среды к абсолютной ее проницаемости.

При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений чаще всего в породе присутствуют и движутся две и три фазы одновременно. В этих условиях проницаемость породы для одной какой-либо фазы всегда меньше ее абсолютной проницаемости.

Исследования показывают, что эффективная и относительные проницаемости для различных фаз находятся в тесной зависимости от нефте-, газо- и водонасыщенности норового пространства породы и физико-химических свойств жидкостей.

При промывке песчаных пробок и обработках призабойных зон, связанных с закачкой в скважину жидкостей, у скважины кроме подъемника устанавливают также насосные агрегаты.

При работах, связанных с вращением колонны труб (например, при разбуривании цемента), над устьем скважины, как и при бурении, устанавливают ротор.

Источник

ЦЕХ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН ЦПРС

При эксплуатации нефтяных, газовых, водяных и нагнетательных скважин могут возникать те или иные неполадки как с самими скважинами, так и с их подземным оборудованием. Без применения соответствующих мер, эти неполадки обычно приводят к нарушению или полному срыву работы скважин.

Комплекс работ, связанных с предупреждением и устранением неполадок с подземным оборудованием и стволом скважины, называется подземным ремонтом.

В большинстве случаев подземный ремонт скважин имеет характер планово-предупредительного ремонта и выполняется по специальному графику.

Продолжительность простоев действующего фонда скважин в связи с ремонтными работами учитывается коэффициентом эксплуатации, который представляет собой отношение времени фактической работы скважин к их общему календарному времени за месяц, квартал, год.

Коэффициент эксплуатации всегда меньше единицы и в среднем по нефте- и газодобывающим предприятиям составляет 0,94—0,98, т. е. от 2 до 6% общего времени приходится на ремонтные работы в скважинах.

Подземный ремонт скважин в зависимости от вида и сложности работ условно подразделяют на текущий и капитальный ремонты.

К текущему подземному ремонту относятся: смена насоса, ликвидация обрыва или отвинчивания насосных штанг, смена насосно-компрессорных труб или штанг, изменение погружения подъемных труб, очистка или смена песочного якоря, очистка скважин от песчаных пробок желонкой или промывкой и т. п. Эти работы выполняют специализированные бригады по подземному ремонту скважин, организуемые на каждом предприятии по добыче нефти и газа.

Бригады по подземному ремонту скважин работают повахтенно. В состав вахты (смены) входят обычно три человека: двое — оператор с помощником — работают у устья скважины, третий — тракторист (шофер) работает на лебедке подъемного механизма.

Управление деятельностью ЦПРС осуществляется начальником цеха непосредственно через своих заместителей, которым подчиняются все НТР, входящие в штатное расписание цеха.

Взаимосвязи со структурными подразделениями цеха, филиала, подрядными и субподрядными организациями осуществляются через диспетчера цеха, ЦИТС, БПО, а также заместителей начальника цеха.

Начальник цеха ПРС подчиняется главному инженеру филиала и руководит всей производственной деятельностью цеха, участвует в разработке оперативного плана ПРС, обеспечивает технически правильную эксплуатацию оборудования и сооружений, выполнения графиков ремонта оборудования, закрепленного за цехом.

Заместитель начальника по производству обеспечивает выполнение плановых заданий по ремонту скважин, контролирует ритмичность работы бригад подземного ремонта, контролирует работу диспетчерской службы.

Рисунок 5.1 — Схема ЦПРС

Заместитель начальника цеха по материально-техническому обеспечению, организует своевременное обеспечение материалами, спецтехникой, своевременное обеспечение спецодеждой, обеспечивает содержание территории цеха, вспомогательных и подсобных помещений в надлежащем состоянии, организует и обеспечивает эксплуатацию автомобильного парка, обеспечивает перевозку работников к месту работу.

Ведущий инженер-технолог по подземному ремонту скважин обеспечивает:

— технологическую подготовку к производству;

-соблюдение установленных технологических режимов нефтепромысловых объектов;

— ведет учет выполненных ремонтов; делает выборку по причинам выхода скважин в ПРС и производит анализ работы бригады ПРС, участков цеха ПРС;

— принимает меры по предупреждению нарушений технологических процессов при ПРС;

— контролирует объем и качество работ.

Инженер по нормированию цеха разрабатывает и внедряет технически обоснованные нормы трудовых затрат по различным видам работ на основе использования межотраслевых, отраслевых и других прогрессивных документов.

Старший мастер по ПРС ЦПРС осуществляет руководство коллективом участка ПРС, обеспечивает выполнение участком плановых и смежных заданий и контролирует технологию и качество ремонтов скважин, полную загрузку и эффективное использование спецтехники.

Мастер ПРС ЦПРС обеспечивает правильную организацию и безопасное проведение работ, эксплуатацию механизмов, инструмента, средств защиты и содержание рабочих мест в надлежащем состоянии.

Мастер по подготовке скважин к текущему ремонту скважин обеспечивает правильную организацию и безопасное ведение работ, эксплуатацию оборудования, механизмов, инструментов, КИПиА и средств защиты.

Мастер ППР руководит бригадой ППР и обеспечивают своевременный и качественный ремонт оборудования и механизмов бригад ПРС. Составляет графики ППР, обеспечивает правильную организацию безопасности работ.

5.1 Составление заказов – нарядов и рабочих планов ПРС

Неотъемлемой частью процесса поддержания стабильного уровня нефтедобычи является проведение подземного ремонта скважин.

Подземный ремонт скважин подразделяется на текущий и капитальный:

— текущий ремонт обеспечивает замену или ревизию подземного и устьевого оборудования скважин с помощью подъемного агрегата;

— капитальный ремонт предусматривает реализацию комплекса геолого-технических мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пласта и устранение аварий подземного оборудования, произошедших в процессе эксплуатации скважин.

Составление заказов-нарядов на проведение подземного ремонта скважин занимается технолог цеха добычи. Заказ-наряд утверждает начальник ЦДНГ.

В заказе — наряде на подземный ремонт дается характеристика геологическая скважины; подземного оборудования, подлежащее ремонту или ревизии, вид работ и т.д.:

· интервал перфорации (м);

· газовый фактор (м 3 /тонн);

· пластовое давление (кгс/см 2 );

· эксплуатационная колонна: диаметр (мм), глубина спуска (м);

· искусственный забой (м), текущий забой (м);

· максимальный угол наклона скважины;

· давление опрессовки эксплуатационной колонны (кгс/см 2 );

· подземное оборудование: тип насоса, глубина подвески, диаметр НКТ (мм), диаметр штанг (мм), дебит жидкости (м 3 /сут), обводнённость %.

· подробное описание работ по ремонту скважины: цель ремонта, глушение скважины, долив скважины, произвести смену (ревизию), опрессовку подземного оборудования, обработка призабойной зоны пласта.

План работ (наряд-задание) по скважине, не менее чем за сутки до начала работы следует вручить мастеру ремонтной бригады, которая должна производить запланированные мероприятия, для обязательного ознакомления членов бригады с содержанием.

Источник