Вопрос 3. Подготовка скважин к ремонту

Работы по текущему и капитальному ремонту скважин производятся по планам, разработанной организацией — исполнителем работ. Порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему ремонту скважин устанавливаются недропользователем (заказчиком).

Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину должно проводиться под руководством ответственного лица, назначенного в установленном порядке. Работники, принимающие участие в транспортировке оборудования, должны быть ознакомлены с трассой передвижения, опасными участками и мерами безопасности при их преодолении. Запрещается передвижение оборудования при снегопадах, тумане, пылевых бурях при видимости менее 50 м и порывах ветра более 30 м/с.

Территория вокруг ремонтируемой скважины должна быть спланирована, освобождена от посторонних предметов. Расположение агрегатов, оборудования, вспомогательных объектов на территории ремонтируемой скважины и ее размеры должны соответствовать типовой схеме, утвержденной техническим руководителем организации. Бытовые помещения должны располагаться от устья скважины на расстоянии не менее высоты мачты (вышки) агрегата плюс 10 м.

Оттяжки подъемных агрегатов должны соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации и иметь натяжение не менее 400-500 кгс. Оттяжки не должны иметь узлов и сращенных участков. Якоря оттяжек располагаются в соответствии со схемой, указанной в паспорте агрегата по ремонту скважин. Соединение оттяжек с якорями должно соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Рабочая площадка для ремонта скважины должна быть размером не менее 3×4 метра и иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, или досок толщиной не менее 40 мм. В исключительных случаях, при невозможности размещения площадки данных размеров, по согласованию с органами Ростехнадзора допускается установка рабочей площадки размером 2 x 3 метра.

Если рабочая площадка расположена на высоте 60 см и более от уровня земли, необходимо устанавливать перильные ограждения высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и бортом высотой не менее 15 см. Рабочая площадка, расположенная на высоте до 75 см оборудуется ступенями, на высоте более 75 см — лестницами с перилами. Ширина лестницы должна быть не менее 65 см, расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см. Ступени должны иметь уклон вовнутрь 2-5 градусов.

Приемные мостки-стеллажи устанавливаются горизонтально или с уклоном не более 1:25. Длина мостков-стеллажей должна обеспечивать свободную укладку труб и штанг без свисания их концов. Желоб предназначен для направления конца трубы при спускоподъемных операциях. Стеллажи должны иметь концевые (откидные) стойки. Допускается выполнять настил приемных мостков из рифленого железа или досок толщиной не менее 40 мм. Ширина настила приемных мостков (беговой дорожки) должна быть не менее 1 м.

Деревянный настил мостков и рабочей площадки не должен быть сработан более 15% от первоначальной толщины. Для опускания труб на мостки должна использоваться подставка-козелок, закрепленная на мостках и регулируемая по высоте.

Стеллажи передвижных или стационарных приемных мостков при ремонте скважин должны обеспечивать возможность укладки труб и штанг не более чем в шесть рядов, при этом должны быть установлены все стойки-опоры стеллажа и стеллаж не должен иметь прогиба.

Во избежание скатывания труб на мостки под каждый ряд труб подкладывать деревянные подкладки в количестве не менее двух. Подкладки должны иметь со стороны беговой дорожки утолщения по высоте не менее 30 мм. Утолщения делаются в виде деревянных планок, скрепленных с подкладками гвоздями. Длина утолщения по всей ширине подкладки должна быть не менее 120 м. Во избежание скатывания труб допускается установка металлических стоек, регулируемых по высоте.

Освещенность рабочих мест и территории ремонтируемой скважины должна соответствовать требованиям санитарных норм и правил. При использовании агрегатов по ремонту скважин для текущего и капитального ремонтов освещенность рабочих мест должна быть не менее:

— устье скважины 100 лк;

— люлька верхового рабочего 25 лк;

— приемные мостки 10 лк;

— автонаматыватель 15 лк;

— шкалы КИП 50 лк;

— площадки для производства погрузочно-разгрузочных работ 10 лк.

При ведении ремонтных работ заземлению подлежат:

— корпусы генераторов передвижных электростанций, ключей АПР-2ВБ, КМУ-32, КМУ-50 и др., светильников, электрических плат, раций и т.п.;

— каркасы распределительных щитов станций управления, щитов и пультов управления, магнитных пускателей;

— металлические основания культбудки, инструментальная тележка, электростанция, передвижные агрегаты для ремонта скважин, приемные мостки — стеллажи, приустьевая площадка, емкости под раствор для глушения или долива скважины, емкости горюче-смазочных материалов, желобная система.

Перед началом работ по текущему и капитальному ремонту скважин бригада должна быть ознакомлена с возможными осложнениями и авариями в процессе работ, планом локализации и ликвидации аварий (ПЛА) и планом работ. Перед началом работ по ремонту скважина должна быть заглушена в порядке, установленном планом работ на ремонт скважины. Глушению подлежат все скважины с пластовым давлением выше гидростатического и скважины, в которых (согласно выполненным расчетам) сохраняются условия фонтанирования или газонефтеводопроявлений при пластовых давлениях ниже гидростатического.

Скважины, в продукции которых содержится сероводород в количествах, превышающих ПДК и создающих угрозу сульфидно-коррозионного растрескивания металла обсадных труб, оборудования и лифтовых колонн, должны быть заглушены жидкостью, содержащей нейтрализатор сероводорода.

Перед разборкой устьевой арматуры скважины давление в трубном и затрубном пространствах должно быть снижено до атмосферного. Скважину, оборудованную забойным клапаном-отсекателем, в которой не предусмотрено проведение предварительного глушения, необходимо остановить, стравить давление до атмосферного и выдержать в течение не менее трех часов. Разборка устьевой арматуры производится после визуально установленного прекращения выделения газа из скважины и проверки постоянства уровня жидкости в ней.

Манифольдная линия должна быть разобрана и установлена заглушка на линейную задвижку.

При проведении текущих и капитальных ремонтов скважин с возможным газонефтепроявлением, устье на период ремонта должно быть оснащено противовыбросовым оборудованием. Схема установки и обвязки противовыбросового оборудования разрабатывается организацией и согласовывается с территориальными органами Госгортехнадзора России и противофонтанной службой. После установки противовыбросового оборудования скважина спрессовывается на максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.

Спуско-подъемные операции при ветре со скоростью 15 м/с и более, во время ливня, сильного снегопада и тумана с видимостью менее 50 м, а также при неполном составе вахты, запрещаются. Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной.

При подъеме труб должен быть обеспечен непрерывный долив скважины и визуальный контроль за доливом. При разнице между объемом доливаемого раствора и объемом металла поднятых труб более 0,2 м3 подъем должен быть прекращен и приняты меры по герметизации устья.

Скорость подъема и спуска НКТ с закрытым проходным сечением и скважинного оборудования (ЭЦН, пакер, шаблон и др.) не должна превышать 0,25 м/с.

При перерывах в работе, независимо от их продолжительности, запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным.

Источник

§ 2. Подготовка скважин к ремонту

Скважину (эксплуатационную или нагнетательную) считают подготовленной для подземного ремонта, если создана возможность проведения всех необходимых операций при условии соблюдения безопасности рабочего персонала, исключения загрязнения окружающей среды и потерь нефти.

Подготовка скважины состоит из двух основных частей:

собственно подготовки скважины к проведению планируемых работ

подготовки используемого при этом оборудования.

К первой группе относятся работы, связанные с:

глушением скважины и предупреждением ее фонтанирования или каких-либа проявлений в процессе проведения работ.

Ко второй — установка или ремонт мостков,

установка передвижною агрегата подземного ремонта

приведение в порядок стационарной вышки (ремонт полов и мостков, проверка состояния крон-блока и мачты, смазка шкивов, оснастка талевой системы, установка оттяжного ролика),

подвешиваение ролика к поясу вышки при работе на скважинах, оборудованных ЭЦН,

расстановка оборудования на площадке.

Помимо этого, к подготовительным работам относят, доставку к скважине труб, насосных штанг, каната, талевого блока, подъемного крюка, укладку труб и штанг в стеллажи, райберовку труб, крепление муфт на трубах, работы, связанные с исследованием состояния скважины (определение уровня жидкости, места расположения пробки, глубины забоя и т. п.). Необходимость подготовки скважин, эксплуатирующихся механизированными способами, обусловлена возможностью ее проявления при подземном ремонте, причем вероятность самоизлива скважины тем выше, чем большая депрессия создавалась на забое в процессе ее эксплуатации. Это объясняется следующим образом. Большинство месторождений разрабатывают с поддержанием пластового давления. При высокой обводненности и работе скважин в режиме форсированных отборов перепады между пластовым и забойным давлением весьма велики. Если после остановки такой скважины не заглушить ее, то через сравнительно небольшой промежуток времени давление восстановится и статический уровень жидкости поднимется настолько, что начнется самоизлив скважины.

Для фонтанирующих скважин глушение обязательно, поскольку в противном случае начнется ее открытое фонтанирование.

Для эксплуатационных скважин подготовка их к ремонту может быть выполнена несколькими способами.

1. Наиболее рационально перекрытие клапана-отсекателя, установленного выше перфорационных отверстий эксплуатационной колонны. Для этого необходима предварительная установка клапана-отсекателя, позволяющего проводить ремонт без глушения скважины.

2. Промывка скважины в сочетании с глушением.

3. Оснащение устья скважины оборудованием, позволяющим проводить работы под давлением.

Глушение скважины заключается в замене жидкости в скважине, состоящей из нефти, газа и воды, на задавочную жидкость с плотностью, обеспечивающей создание необходимого противодавяения на пласт.

Для удаления из скважины пластовой жидкости с малым удельным весом применяют прямую и обратную циркуляцию жидкости. При прямой технологическую жидкость закачивают по колонне насосно-компрессорных труб, а вытесняемая пластовая жидкость движется по кольцевому каналу между НКТ и эксплуатационной колонной. При обратной циркуляции технологическую жидкость закачивают в кольцевое пространство, а вытесняемая пластовая жидкость движется по НКТ.

Промывка с прямой и обратной циркуляцией обеспечивает гарантированное замещение столба пластовой жидкости лишь до глубины спуска насоса или НКТ. Для замещения всего объема жидкости поступают следующим образом: при обратной промывке после появления технологической жидкости на устье скважины, что определяется по периодическим отборам проб из контрольного вентиля, центральную задвижку закрывают, а закачку технологической жидкости не прекращают.

При условии повышения давления закачиваемой технологической жидкости по сравнению с пластовым столб жидкости, располагающийся ниже колонны промывочных труб или НКТ, будет задавлен обратно в пласт.

Гарантировать полное замещение всего столба пластовой жидкости на технологическую при промывке нельзя, поэтому плотность пластовой жидкости выбирают такой, чтобы противодавление на пласт превышало пластовое давление на 5—10%- Соотношение противодавления и пластового давления называют коэффициентом запаса.

В качестве технологической жидкости при подземном ремонте обычно используют:

сточную воду, получаемую в процессе промысловой подготовки продукции нефтяных скважин, плотностью 1080—1120 кг/м 3 ,

высокоминерализованную пластовую воду плотностью 1180— 1230 кг/м 3 ,

специальные утяжеленные растворы плотностью до 1450 кг/м 3 .

После завершения промывки и задавливания скважины (в тех случаях, когда это необходимо) вокруг нее размещают и монтируют оборудование для выполнения подземного ремонта.

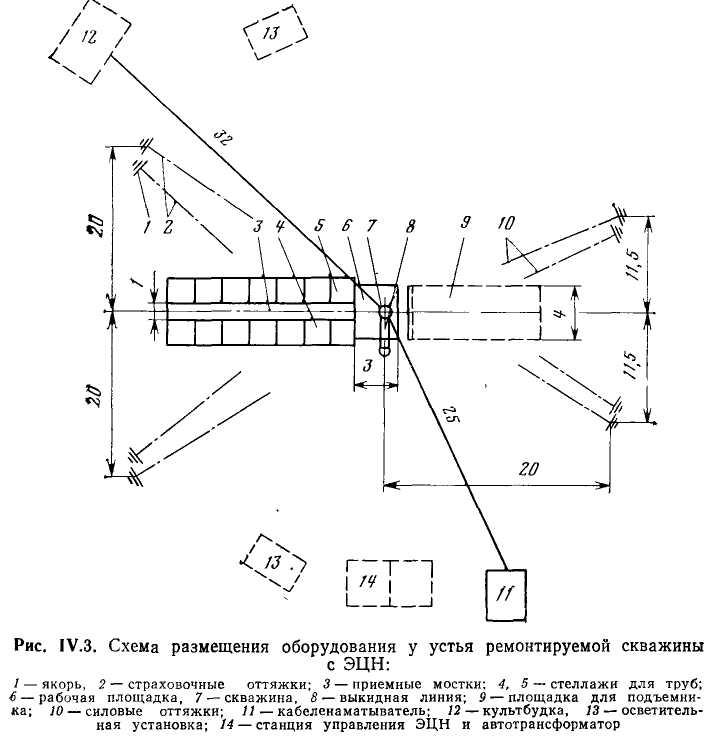

В зависимости от способа эксплуатации, особенностей конструкции оборудования, спущенного в скважину, целей подземного ремонта состав и размещение оборудования могут быть различными. Общим для большинства работ (рис. IV.2) является наличие У скважины приемных мостков со стеллажами для насосно-комп-рессорных труб и штанг (при эксплуатации скважины ШСН), якорей для соединения со страховочными оттяжками, площадки для подъемника. При ремонте скважины, оборудованной УЭЦН, размещение оборудования несколько иное (рис. IV.3).

Порядок выполнения подготовительных работ следующий.

1. Установка передвижных мостков у устья скважины (в тех случаях, когда отсутствуют стационарные).

2. Проверка якорей для крепления оттяжек.

3. Устройство площадки для опоры домкрата вышки и агрегата.

4. Установка агрегата у устья скважины.

5. Установка вышки в вертикальное положение, выдвижение ее секции вверх.

6. Центровка мачты и натяжение оттяжек.

7. Установка настила рабочей площадки.

Рассмотрим более подробно выполняемые операции при монтаже агрегата Азинмаш-37А. В них участвуют оператор, помощник оператора, машинист подъемного агрегата и тракторист ходового трактора.

По сигналу оператора тракторист подгоняет ходовой трактор к передвижным мосткам, .опера-гор зацепляет их к фарк опу и наблюдает за точной установкой мостков у устья. Вместе с помощником он отцепляет мостки после их установки.

Оператор вместе с трактористом проверяет качество крепления якорей. Для этого тракторист последовательно подводит трактор к каждой петле, оператор цепляет петлю якоря за фаркоп и дает сигнал на натяжку якоря. После проверки на усилие 45 кН трактор переезжает к следующему якорю.

В это время помощник наблюдает за подгонкой агрегата к устью скважины со стороны, противоположной мосткам. Не доезжая 10 м до устья, агрегат останавливается, оператор с помощником разматывают оттяжки и растаскивают их в стороны. Затем они подготавливают площадку под брусья и подъемный агрегат, укладывают брусья под домкраты

Машинист, руководствуясь сигналами оператора, стоящего на мостках, подгоняет агрегат к устью скважины таким образом, чтобы продольная ось агрегата совпадала с осью устья скважины. Одновременно с этим помощник следит за движением агрегата и, когда расстояние между плоскостью ног задней опоры мачты и устьем скважины составляет 1,5 м, дает сигнал на прекращение движения.

Машинист затормаживает агрегат, ставит его на ручной тормоз, присоединяет заземление к кондуктору и вынимает выносной пульт управления.

Оператор с помощником устанавливают ноги задней опоры мачты в нижнее положение. Для этого вытаскивают пальцы, фиксирующие их в верхнем положении, и после опускания ног их устанавливают в отверстие, соответствующее нижнему положению.

После этого вращением винтовых домкратов прижимают опорные плиты ног к фундаменту, устанавливают боковые откидные опоры, после чего разносят стяжные винты к якорям и цепляют их за петли.

После проверки исправности узлов подъема и работы упоров верхней секции вышки машинист заполняет маслом полость гидравлических домкратов для подъема мачты. По сигналу оператора, находящегося в 15—20 м от агрегата, машинист, работая за выносным пультом управления, начинает подъем до тех пор, пока мачта не сядет в гнезда задней опоры.

Оператор с помощником прикрепляют нижнюю секцию мачты к задней опоре и открепляют верхнюю секцию от нижней. Машинист по сигналу оператора начинает выдвижение секции вышки до появления светового сигнала на пульте, после чего опускает ее вниз, сажая на упоры.

агрегата. При подъеме оператор с помощником наблюдают за подъемом секции и оттяжкой канатов. После выдвижения секции вышки они растаскивают оттяжки и зацепляют их за стяжные винты, ранее прикрепленные к петлям якорей.

Центрируют мачту вращением винтовых домкратов таким образом, чтобы ось вращения спущенного крюка совпадала с осью скважины. После центровки оператор с помощником натягивают оттяжки мачты винтами. Затем устанавливают и настилают рабочую площадку.

После размещения и монтажа оборудования бригада приступает к монтажу приспособлений для спуско-подъемочных операций: устанавливают инструментальный столик, монтируют, если они используются при ремонте, штанговый или трубные механические ключи и т. п.

Указывать общий для подземных ремонтов всех видов перечень работ не представляется целесообразным, поскольку он определяется не только целью ремонта, применяемыми инструментами и механизмами, но и традициями выполнения этих операций, существующими в НГДУ или объединениях.

Перед ремонтом скважины, эксплуатируемой ЭЦН, рядом с ней в поле зрения тракториста устанавливают кабеленаматыва-тель и пульт управления им. Ось барабана должна быть перпен

дикулярна к линии, соединяющей его середину с осью скважины. Кабель должен сбегать с верхней части барабана и через подвесной ролик направляться к устью скважины.

У устья скважины располагают инструмент для спуско-подъ-емных работ, вспомогательное оборудование.

Проведению спуско-подъемных операций, расхаживанию труб и всех операций, связанных с применением или извлечением внут-рискважинного оборудования, предшествует разборка устьевой арматуры.

Фонтанную арматуру разбирают следующим образом: вначале отсоединяют боковые фланцы, снимают буферный и вместо него устанавливают подъемный патрубок. После отвинчивания болтов,крепящих тройник к центровой задвижке, элеватор подводят под муфту подъемного патрубка и осторожно поднимают арматуру вверх.

Источник